鄌郚镇中学 一组七年级上册第五单元 爱及生灵.docx

《鄌郚镇中学 一组七年级上册第五单元 爱及生灵.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《鄌郚镇中学 一组七年级上册第五单元 爱及生灵.docx(22页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

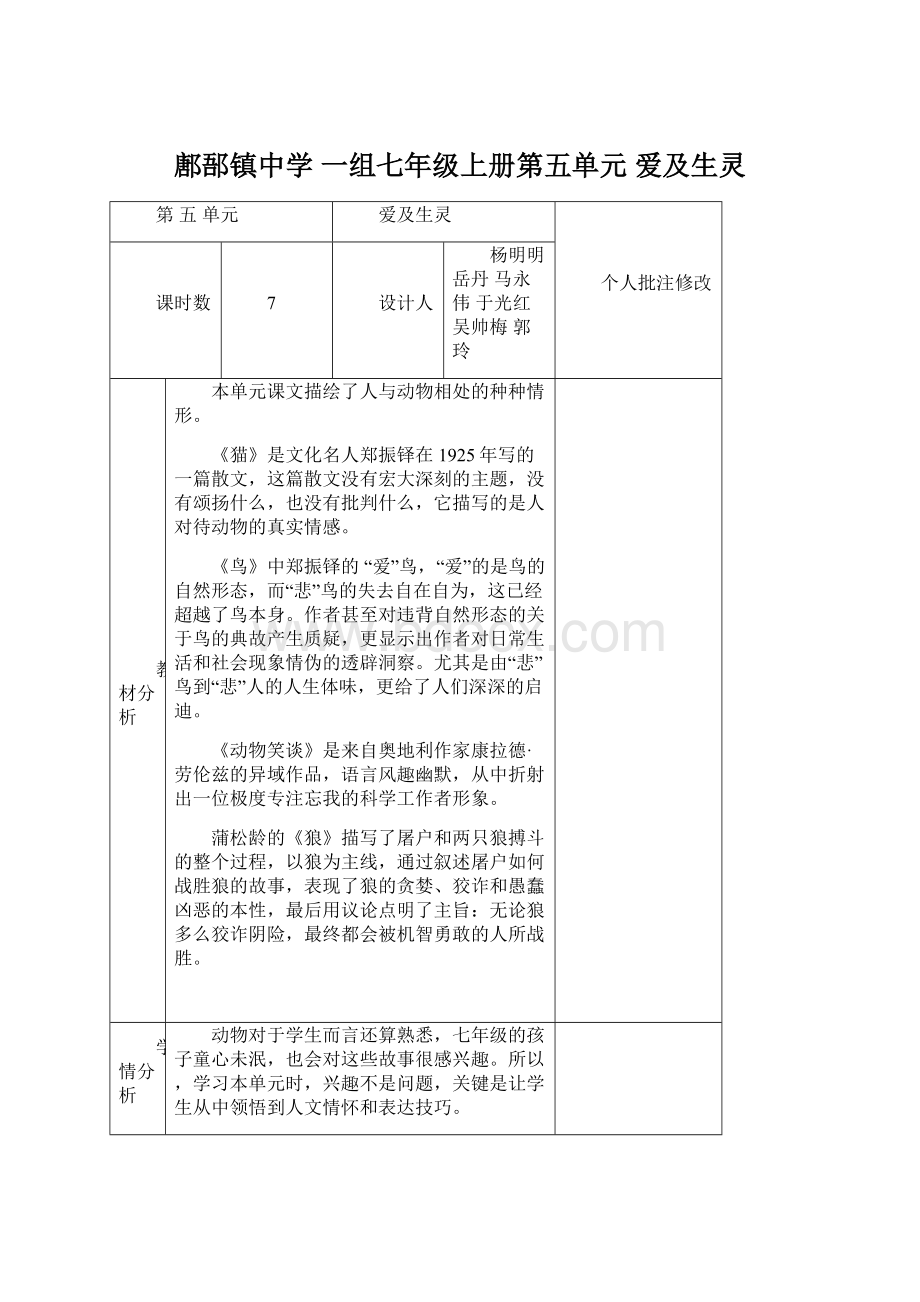

鄌郚镇中学一组七年级上册第五单元爱及生灵

第五单元

爱及生灵

个人批注修改

课时数

7

设计人

杨明明岳丹马永伟于光红吴帅梅郭玲

教材分析

本单元课文描绘了人与动物相处的种种情形。

《猫》是文化名人郑振铎在1925年写的一篇散文,这篇散文没有宏大深刻的主题,没有颂扬什么,也没有批判什么,它描写的是人对待动物的真实情感。

《鸟》中郑振铎的“爱”鸟,“爱”的是鸟的自然形态,而“悲”鸟的失去自在自为,这已经超越了鸟本身。

作者甚至对违背自然形态的关于鸟的典故产生质疑,更显示出作者对日常生活和社会现象情伪的透辟洞察。

尤其是由“悲”鸟到“悲”人的人生体味,更给了人们深深的启迪。

《动物笑谈》是来自奥地利作家康拉德·劳伦兹的异域作品,语言风趣幽默,从中折射出一位极度专注忘我的科学工作者形象。

蒲松龄的《狼》描写了屠户和两只狼搏斗的整个过程,以狼为主线,通过叙述屠户如何战胜狼的故事,表现了狼的贪婪、狡诈和愚蠢凶恶的本性,最后用议论点明了主旨:

无论狼多么狡诈阴险,最终都会被机智勇敢的人所战胜。

学情分析

动物对于学生而言还算熟悉,七年级的孩子童心未泯,也会对这些故事很感兴趣。

所以,学习本单元时,兴趣不是问题,关键是让学生从中领悟到人文情怀和表达技巧。

课标要求

1.能熟练地使用字典、词典独立识字,会用多种检字方法。

2.积极倡导自主、合作、探究的学习方式

3.具有独立阅读的能力,学会运用多种阅读方法

4.多角度观察生活,发现生活的丰富多彩,能抓住事物的特征,有自己的感受和认识,表达力求有新意。

单元目标

1.学会默读的方法

2.学做摘抄提能力

3.理清思路概中心

4.读写结合巧表达

重、难点及突破措施

重难点:

1.培养默读摘抄能力

2.突出中心会表达

突破措施:

1.授予默读技巧,提高阅读速度

2.读写结合,凸显中心

主题划分及课时安排

1.万物皆有情2课时

2.精读摘录双花开2课时

1、善待生灵1课时

2、中心凸显文自活2课时

教学准备

准备相关资料,浏览七上《语文主题学习》5

单元整体推进教学流程

模块(主题)一

万物皆有情

个人批注修改

课时数

2

设计人

唐吾镇中学岳丹马永伟

阅读资源

课内资源《猫》,课外资源主题学习丛书中的《动物们》、《头羊之争》

材料分析

每一节课都涉及基础知识,对于基础知识积累的方法都是如出一辙的,有必要加以总结整合,知识点的训练又应该是举一反三,触类旁通的,更需要加以整合。

学情分析

基于阅读方法,初一的学生了解甚少,必须对默读这一阅读方法进行进一步的练习,扫除文字障碍是基础,进一步培养良好的学习习惯,以前的文章对于细节描写手法、对比写作手法涉及较少,但这些基础知识又是学生所必须掌握的,教学虽有一定难度,但必须一点点进行。

学习目标

1、默读文章,扫除文字障碍,加以圈点勾画,积累常用的字词。

2、在反复默读的基础上,找出打动自己的字词句,品味语言。

3、了解细节描写手法及对比的写作手法。

重、难点及突破措施

本文的重难点:

揣摩生动的细节描写,体会对比的作用。

为此我将采取以下措施,默读文章,穿插描写手法,找出关于三只猫的细节描写,揣摩生动的细节描写,体会作者对三只猫的不同情感,通过三只猫的对比,体会作者的感情寄托。

课前准备

3、教师准备:

预习案,《语文主题学习》,郑振择的作者简介及写作背景。

4、学生准备:

反复默读文章,圈点勾画疑难字词句,查字典,扫清文字障碍,并完成语文主题阅读从书中《动物们》、《头羊之争》这两篇文章的阅读及课前预习案。

知识衔接:

1、细节描写方法(通过外形、动作、声音、性情等方面)。

2、对比是把两个相反、相对或相近的事物或同一事物相反、相对的两个方面放在一起,用比较的方法加以描述或说明,这种写作手法叫对比,也叫对照。

教学流程设计

个人批注修改

第一课时

反复默读文章,圈点勾画疑难字词句,查字典,扫清文字障碍,并完成语文主题阅读从书中《动物们》、《头羊之争》这两篇文章的阅读及课前预习案。

第二课时

一、激情导入点石成金

我们这一节课继续练习默读的阅读方法,做到不出声,不动唇,不指读,不回看,一气读完全文,但在读的过程中,请拿起你手中的笔圈点勾画疑难字词句,初步感知文章内容,并查出疑难字词,扫除文字障碍。

请各组同学进行精彩展示。

二、情感积淀浪里淘沙

作者在《猫》一文中,对三只猫作了详细的描写,找出相关的句子,运用描写手法体会作者对三只猫的不同情感,体会对比的作用。

三、学以致用沙场点兵

学生通过教师默读阅读方法的指导,进一步进行练习,用同样的方法,再默读《动物们》、《头羊之争》这两篇文章,找出疑难字词句,并查出,反复默读,找出打动自己的句子,学会运用描写手法体会作者对文中狗、羊这些动物的不同情感,进而体会对比的作用。

四、布置作业重温知识

1、采用默读的阅读方法,学生自主完成课内《鸟》、《动物笑谈》文章的阅读,找出疑难字词句,查字典扫清语音、语义障碍,初步感知课文内容并搜集作者的相关知识。

2、仿照《猫》中描写动物的外形、动作、声音等的方法,为你所熟悉的动物写一个“素描”。

(最好在文中涉及对比的写作手法)

教学环节和过程的设计(根据内容加附页)

教学流程设计

个人批注修改

单元整体推进教学流程

模块(主题)二

精读摘录双花开

个人批注修改

课时数

2

设计人

唐吾镇中学杨明明

阅读资源

《鹦鹉流浪汉》(七上《语文主题学习》5)

《猫》《鸟》

材料分析

1.《鹦鹉流浪汉》文质兼美,并且旁批十分到位。

让学生阅读享受的同时,再关注一下旁批,学习品味语言的角度和方法。

2.《猫》和《鸟》两篇文章都流露着作者浓浓的喜爱之情,两种常见的动物作者是如何妙笔生花让它们在笔下灵活耀动,毋庸置疑,这离不开精彩的描写。

所以,本主题的训练重点在于让学生摘录生动语句,并品味其妙处。

学情分析

猫、鸟对于学生来说十分熟悉,正因为如此常见,他们往往会对其视而不见。

学习文章时,让学生多去揣摩作者细腻独特的观察力和力透纸背的表达力。

学习目标

1.快速默读文章并摘录精彩语句

2.学会品味语言精妙的方法

3.有选择性地背诵喜欢的句子

重、难点及突破措施

自学、点拨、展示相结合

课前准备

熟读文章,找出文中的精妙句子

教学流程设计

个人批注修改

一、导入:

“家”是温馨的字眼,它可以为你挡风遮雨,可以为你带来温馨,但是却有这么一个流浪汉好不容易有了一个温暖的家,却又弃之而去,为什么呢?

拿出《语文主题学习》5,来一起看个悲壮的故事,《鹦鹉流浪汉》。

快速默读本文,并且勾画旁批中你觉得精彩的点评。

二.链接课本提能力

鹦鹉热爱自由的精神是令人肃然起敬的,那么,我们生活中还有什么值得回味的动物故事呢?

打开课本,一起走进《猫》和《鸟》。

二.读文勾美句,简略有旁批

1.快速默读课文,随手勾画出打动你心的句子

2.仿照《鹦鹉流浪汉》写简略旁批

三.集体来展示,美读精彩句

1.朗读美句时,让生简单说一下喜欢的理由。

可从修辞、动词、写法等方面来说。

例如:

“花白的毛,很活泼,常如带着泥土的白雪球似的,在廊前天阳光里滚来滚去。

”(《猫》)本句不仅运用比喻的修辞,写出了猫的可爱俏皮,还十分生动传神地使用了“滚”这一动词,使画面具有动态感。

2.学生点评,可从朗读水平和品味语言两方面。

老师随时点拨,补充品味语言的方法。

四.激荡展示心,背诵美句忙

1.通过同学的展示,让学生确定好自己最喜欢的句子。

五分钟时间进行背诵,看谁背得又多又好。

2.将自己背过的美句用楷体工工整整地默写到笔记本上

五.结束语

动物不言不语,却情感满怀。

它们在我们身边穿来穿去,我们却经常熟视无睹。

而毕竟是有懂它们的人,为他们的行为立碑立传,张抗抗、郑振铎、梁实秋就是最好的例子。

那么,学完这节课,你有什么收获?

……

妙笔生花的表达力固然重要,但是细腻的观察力、悲天悯人的情怀也至关重要,以说“生活即语文“。

只要你热爱生活,语文就一定会开花结果。

教学流程设计

个人批注修改

单元整体推进教学流程

模块(主题)三

善待生灵

个人批注修改

课时数

1

设计人

唐吾镇中学于光红外国语郭玲

阅读资源

七上教材《猫》主题阅读丛书5:

P88《鹿心血》P169《义猴》P176《尊严》

材料分析

静下心来,品读生灵万物的喜怒哀乐,感受野性的生命带给我们深深的敬畏和心灵的震撼,敞开心窗,用真爱去接纳和我们一样平等的生命。

学情分析

现在,许多学生都是独生子女,心理和生理的孤独往往让他们对小动物情有独钟,所以他们对《猫》这类记叙小动物的文章应该比较容易接受。

另外,经过几年的语文积累,对这类记叙类散文,七年级上学期的学生们已经有了一定的阅读素养和欣赏能力,学习起来也不很困难。

学习目标

1.理清思路,分析三只猫的相同之处与不同之处。

2.默读勾画表现对猫的不同情感的句子,在书上做批注。

3.体会文中表达的思想感情及蕴涵的人生哲理。

重、难点及突破措施

教学重点:

整体感知课文,理清文章思路,品味文章深情。

教学难点:

体会作者抒发的情感,理解故事中所包含的深刻哲理。

通过默读、圈点勾画、研讨合作理清文章思路、体会作者情思、感悟生活哲理。

课前准备

利用自习课时间阅读主题阅读丛书5:

P88《鹿心血》P169《义猴》P176《尊严》,初步体会文中蕴含的情感。

教学流程设计

个人批注修改

一、导入新课

(展示有关猫的图片)通过刚才的几幅图片,我们能够了解到猫是一种乖巧、可爱的动物。

作家郑振铎家里就养过三次猫,今天咱们就一起来聆听他们家养猫的故事。

二、整体感知

1.本文以““我”的感情变化”为线索,梳理文章结构。

明确:

课文写了三次养猫的故事,据此,文章可分三个部分。

第一部分(1-2段):

写第一只猫的故事。

第二部分(3-14段):

写活泼可爱的第二只猫不幸亡失的故事。

第三部分(15-34段):

写第三只猫的亡失让我难过自责。

2.找出描写三只猫的来历、外形、性情和在家中的地位的词语句子。

来历

外形

性情

家中的地位

第一只猫

第二只猫

第三只猫

三、品读赏析

1.你们喜欢哪只猫,为什么?

请结合文中的语句说说你的理由。

(课件展示优美语句)

第一只是活泼可爱的小猫。

找找文中描写我对第一只小猫的情感态度的句子,组成学习小组讨论分析并准备汇报。

(1)读“我坐在藤椅上看着他们,可以微笑着消耗过一二小时的光阴,那时太阳光暖暖地照着,心上感着生命的新鲜与快乐”,——可以体味到“我”的愉悦之情。

(2)“我心里也感着一缕的酸辛,可怜这两月来相伴的小侣!

”——“我”为花白猫的病死而难过、酸辛。

人一旦对自己喜爱的东西产生了感情,就会为它的不幸而难过。

第二只更活泼更有趣。

找找文中描写我对第二只小猫的情感态度的句子

(3)“我也怅然的,愤恨的,在诅骂着那个不知名的夺去我们所爱的东西的人。

”——“我”失猫的怅然,对恶人的愤恨!

这些损人利己的人实在可恨!

(4)“自此,我家好久不养猫。

”——突然间失去了一个亲爱的同伴,一种失落感久久萦绕在心,缺德的人太气人了,叫人恨恨难消,养猫固然快乐,可是亡失的痛苦更让人难受,干脆不养了。

第三只是可怜的小猫。

(找出文中描写每只小猫的句子,品读分析再得出其特点)

第三只小猫——来得可怜:

在冬天的早晨发现被人遗弃的它,几乎为冬寒与饥饿所杀。

活得可怜:

(见上表)

去得可怜:

受了冤苦,遭我毒打而屈死。

2.分析探究文中描写我对第三只小猫的情感态度的句子。

(课件出示问题——析疑探究)

(1)“我”为什么暴怒,挥舞大棒虐待可怜猫?

因为我认为是它咬死的芙蓉鸟。

(2)“我”根据什么判定芙蓉鸟是第三只猫咬死的?

“那只花白猫对于这一对黄鸟,似乎也特别注意,常常跳到桌子上对鸟笼凝望着。

”

(3)“凝望”是何意?

(目不转睛地看)可怜猫究竟为什么要“凝望”鸟笼呢?

想当初,那只可怜猫就像一个孩子,被人抛弃,无家可归,在冬天的早晨,几乎为冬寒与饥饿所杀。

它忧郁,它不活泼,可能是由于生活上什么不幸,或许是失去了亲爱的父母吧。

它常常对鸟笼凝望着,也许是在羡慕鸟儿的美丽、天伦之乐,而悲叹自己的悲惨经历和孤苦伶仃的生活吧。

(4)谁是咬死“我”的芙蓉鸟的真凶?

证据何在?

凶恶的黑猫。

“逃”:

做贼心虚。

“衔着”:

铁证如山。

(5)于是“我”的态度如何?

——体味第30段(课件展示——品读感悟),扣“十分难过”“良心受伤”深入到“妄下断语”(没有事实根据地做出判定),体会“针”的含义。

(6)“自此,我家永不养猫。

”

——一种负罪感永远不能消除,一见到猫就触发了自己灵魂的伤痛,觉得永远愧对这类生命。

四、感悟升华

同学们,我们的故事讲完了。

不过,这个故事似乎太过于沉重。

让我们读了心里有种压抑。

不过,既然是故事,就像表演一样,咱们能不能也来当一当导演,在故事表演的过程中喊停,然后告诉你的演员,怎样能避免他们即将上演的悲剧,好吗?

(课件出示学习要求,学习小组比赛,选代表汇报板书)

师总结:

同学们,这篇课文通过回忆三次养猫的经历,告诉我们要平等的(地)对待生命。

其实在我们的生活当中,也会有与其他的小生命或弱势群体共同相处的时候,我们只有平等地对待他们,尊重他们,我们才能感受到生命之美,我们才能避免看到生命之悲。

教学环节和过程的设计(根据内容加附页)

教学流程设计

个人批注修改

单元整体推进教学流程

模块(主题)四

中心凸显文自活

个人批注修改

课时数

2

设计人

外国语吴帅梅

阅读资源

《猫》《狼》《珍珠鸟》《荔枝蜜》

材料分析

所选取的阅读材料均是经典篇目,中心突出,尽管体裁各异,但都能体现习作中如何突出中心这一写作目标。

学情分析

经过以前的写作练习,学生基本上能理解什么是文章中心,但对于突出中心的具体方法不够清楚。

通过结合课文,让学生在读中体会揣摩几种突出中心的方法,对学生来说比较容易掌握。

学习目标

1.借助课文和相关阅读资料,让学生认识中心对写作的重要性。

2.默读课文和阅读资料,掌握几种突出中心的方法。

3.习作练习,运用所学方法进行写作训练。

重、难点及突破措施

1.结合所学课本,学生合作探究通过“读——议——结“过程,体会并掌握几种突出中心的方法。

2.运用模仿,选取一种方法写作。

师生点评、反馈、修改进一步夯实方法。

课前准备

1.学生对第五单元相关课文进行阅读,明确中心。

5.教师为学生搜集《珍珠鸟》《荔枝蜜》等几篇文章资料并打印下发,让学生课余阅读,了解基本内容及中心。

6.教师准备相关课件,对写作要点进行点拨,准备课堂展示引领。

教学流程设计

个人批注修改

一、激趣入新课

“意为文之先”,大脑是一个人的灵魂所在,没有灵魂,人就没有了生命力。

同理,一篇文章也要有它的灵魂——中心。

那如何突出一篇文章的中心呢?

这节课,让我们一起走进文章中心,解开它神秘的面纱!

(板书课题)

二、意为文之先

1.习作比较,体会中心对写作的重要性。

猜一猜:

下面三个习作片段,哪一篇中心更明确?

第一:

天空飘着蒙蒙细雨,一路上我们排着整齐的队伍,有的无精打采,一副没有睡醒的样子。

……

第二:

昨夜两点半,集结号吹响了。

……

第三:

天空淅淅沥沥地飘着雨,时大时小,仿佛是在给我们鼓劲儿加油。

我看见前面的女生居然摘下雨,昂着头,大踏步地走着……

2.学生比较回答,教师明确第三段有明确的中心。

如果一篇文章没有中心,读者就搞不清作者要表达什么意思,文章就是失败的。

因此,文章必须有一个明确的中心,并围绕这个中心进行表达。

3.什么叫中心?

中心的作用?

①中心:

写作、说话时最核心的内容和话题。

往往从一件事中悟出的一个启示、一点感想。

就是对事物有所感触而领悟到的某种道理、某种哲理、某种诗化了的思想即作者要表达的主题。

②中心的作用:

一个人的大脑灵魂、一棵树的主干、一首歌的旋律、一幅画的意境……

中心让文章活起来。

三、读文学方法

1.学生回忆所学课文《猫》《鸟》《狼》,自由默读教师搜集打印好的《珍珠鸟》《荔枝蜜》,勾画体现作者情感态度的句子,体会突出中心的方法。

阅读完,填写下列内容:

篇目

体现中心的关键句段

突出中心的方法

《猫》

《荔枝蜜》

《猫》

《鸟》

《珍珠鸟》

《狼》

2.学生合作探究,师生明确方法。

篇目

体现中心的关键句段

突出中心的方法

《猫》

第一只猫——第二只猫——第三只猫

线索法

《荔枝蜜》

厌蜂——看蜂——赞蜂——变蜂

《猫》

详写第三只猫,突出我对猫的感情

详略法

《珍珠鸟》

1.开头:

真好,朋友送我一对珍珠鸟。

2.结尾:

信赖,往往创造出和谐的境界。

开门见山点明题旨

议论抒情卒章显志

《狼》

结尾:

狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?

教师小结:

突出文章中心的方法除此之外,还有许多,如前后呼应、铺垫渲染、抑扬对比等等,在平时的阅读中要多读多悟,不断积累进行尝试练习,才能把写作本领学到家。

四、模仿笔生花

请你选取本堂课所学的一种方法,根据课本p117“写作实践二“中的提示,进行写作。

要求:

1.立意自定,切能运用所学方法突出文章中心。

2.思路清晰,情感真挚。

3.书写工整,不少于500字

五、点评精心改

1.组内交流点评,推选代表展示,师生共同点评,提出修改意见。

2.自主修改,完善作文。

3.自己阅览学案上教师提供的“美文赏析“,结合右边的点评,进一步领悟突出中心的方法。

附:

【美文赏析】

电视机前的一家子

俗话说得好,“青菜萝卜,各有所好”。

这不,晚饭刚过,我们一家子便“各奔东西”了:

奶奶把门轻轻一关,便进入了自己的“戏剧天地”。

不一会儿,她的房间便依稀传出了“咿咿呀呀”“咚咚锵锵”的声音,不用说,又在看戏剧片了!

时不时地,还能听到奶奶那沙哑的嗓音——看到高兴处,奶奶便会跟着哼几句;老妈刚进自己的卧室,门还没关紧,“你是风儿我是沙……”的歌声便响了起来;而客厅,则是我和老爸的体育世界。

每每说起这惬意的时刻,我便会想起几年前,电视机前那可笑而温馨的一家子——

终于,我家也买电视机了!

一家老小都十分开心,以前蹭电视的日子总算熬到头了。

于是,嘴巴里还嚼着饭呢,一家四口便围着那“受宠若惊”的电视机了。

收看什么节目呢?

老爸把遥控器递给老妈——老妈是这个家的女主人,这类爸爸所谓的“小事”,当然得由她作主。

“看看,有没有好的电视。

”老妈眼中“好的电视”,就是那些扭扭捏捏,一到关键处便“请看下集”的电视剧。

没看一会儿,老妈突然又把遥控器塞给了我——老妈最疼我了,看着我无精打采的样,肯定心疼了。

我也不客气,赶紧调到体育频道,生怕错过了精彩的赛事。

(在老爸从小的培养和熏陶下,我已早早地成了体育迷了) “快传,射门!

……加油,只剩5分钟了!

”我看了看表,急得差点跳了起来。

就在看表的一刹那,无意中瞥见了一旁太师椅上的奶奶:

眯着眼睛,微张着嘴,盯着电视机,不知道在看什么。

是呀,奶奶怎么看得懂这些?

帮奶奶这个老越剧迷找找越剧吧,我又拿起了遥控器……唉,折腾了半天,什么也没看成,谁也没看成。

干脆,一家子就早早睡觉吧。

想起这些,便觉得好笑。

再想想现在的日子,真是……用奶奶的话说,“享福了”。

不是这样吗?

点评:

用:

“各奔东西”总领全段。

一家人都有属于自己的电视,体现了生活的富足幸福。

过渡段,承上启下。

从“蹭电视”,到自家买电视,家中生活水平有了提升。

其乐融融的家庭气氛,却弥补不了不能尽兴看电视的遗憾。

结尾照应开头,前后对比,中心突出。

点评:

1.对比手法的运用。

小作者从现实写起:

晚饭后,一家人坐在属于自己的电视机前,看着自己喜欢的节目。

由此,作者联想到从前;先是家里没有电视,去别人蹭电视;然后好不容易买回来一部电视,全家人守着一部电视,却不能尽兴观赏自己喜欢的节目……通过前后对比,体现出了家庭经济收入水平的快速大幅度提升,歌颂了我们社会制度的优越性。

2.插叙手法的成功运用。

作者没有按照时间顺序先从过去写起,而是从现在落笔,先写一家人晚饭后看电视的幸福场景,然后插叙以前的家庭情况,最后再回到现实之中。

这样写来,文章篇幅虽短,但是摇曳多姿,曲折有致。

餐桌旁的一家子

一家人围坐在餐桌旁,吃饭。

母亲忙好了饭菜,又将饭菜一碗碗端上桌,连筷子都摆好了,这才高声喊我们:

“开饭了!

”于是,一家人从各自的房间里走出来,围坐在餐桌旁,一边吃着热乎乎的饭菜,一边开始聊一些五花八门的话题

话题是聊不完的。

儿子学校里发生的新鲜事;妻子单位里的同事哪个又结婚了,哪个又离了;妹妹的生意,永远像股市一样波澜壮阔;我的写作进度,常常获得最高的关注;最难得发言的是母亲,她端着饭碗,眼睛盯着讲话的人,似乎插不上一句嘴。

忽然有人喊,汤勺呢?

闻声一看,鸡汤盆里,漂浮着缕缕香气,却没有汤勺。

母亲赶紧放下饭碗,站起身,喃喃笑着说,你瞧我这个记性,又忘记拿汤勺了。

样子像个犯了错误的孩子。

母亲迈着碎步,走进厨房,拿来了汤勺。

大家继续吃饭。

儿子手舞足蹈地给我们讲了一个班级里发生的笑话。

不小心,筷子被碰落到了地上。

儿子弯腰捡起筷子,我正准备让他去厨房再换一双,母亲已经放下饭碗,站了起来,去厨房又拿了一双干净的筷子来,递给儿子。

儿子接过筷子随口说了声,谢谢奶奶。

母亲笑得眼睛眯成了一条线:

“这孩子,跟奶奶客气啥啊!

”

大家埋头吃饭,谁夹起一口菜,嘀咕了声:

“好像有点儿凉了。

”

母亲放下饭碗,站起身,“我去热一下。

”说着,端着两盆炒菜,走进了厨房。

不一会儿,母亲就端着两盆热气腾腾的菜,回到了餐桌旁。

大家都将筷子伸向那两盆热菜,真好吃…

“丁零零!

”突然,家里的电话响起来了。

我正准备起身去接,母亲已经站了起来:

“你们快趁热吃饭,我去接电话。

”

母亲的饭碗,搁在桌上,已经看不到一丝热气,估计吃了一半的饭,都凉透了。

突然意识到,仅仅这一顿饭工夫,母亲就像时刻绷紧了弦的士兵一样,随时准备站起身来。

母亲一次次站起来,是想让我们其他人安心地吃顿饭啊!

如果留意一下,就会看出,其实在我们每个家庭的饭桌上,都有这样一个:

当厨房里的水烧开了,当菜凉了需要再热一下,当电话铃声响起,当谁需要餐具或调料……(他)她总是及时站起身来,去帮我们。

这个人,如果不是我们的母亲,就一定是我们的父亲。

总是站起来的那个人,是用一辈子在呵护我们的亲人啊!

点评:

开篇点题,语言简练。

平凡的家庭生活场景,体现出的是浓浓的亲情。

对母亲的动作、语言、神态描写,表现出了母亲的在家中的任劳任怨。

母亲的勤劳,母亲对一家子人的侍候,已经成为了生活的常态。

篇末议论,饱含感情,点明了文章的中心。

点评:

一家子人热烈的议论着,她只是静静地听着;有人忘拿汤勺了,她赶紧起身去拿;儿子的筷子掉地上了,她赶紧去换……作者就是用这一幕幕发生在餐桌旁的最最平常的场景,表现出了伟大无私的母爱。

文章对母亲的细节描写,初读之,似觉无味;再读之,让人动容;深读之,则令人潸然泪下。

只要我们有了一双善于发现美的眼睛,生活中最最平常的琐事,也散发着