道德经的逻辑和智慧系统概述.docx

《道德经的逻辑和智慧系统概述.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《道德经的逻辑和智慧系统概述.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

道德经的逻辑和智慧系统概述

道德经的逻辑和智慧系统概述

《道德经》的逻辑与智慧系统概述

一、《道德经》的整体逻辑和智慧系统

不同于西方经典的逻辑严谨、语言明确,国学经典深奥晦涩、语言多义,以至于当代颇多学者,据此认为我们的古人缺乏逻辑思维,甚至由此判定我国古代没有所谓的真正的哲学。

如果他们能体味到《道德经》的奥妙,就会发现此言的确差矣。

我们的古人相信宇宙有一种逻辑,这一逻辑支配着整个宇宙井然有序地运作。

所以,他们在写作时,往往撇开了极为繁琐的逻辑论证而直入宇宙逻辑,解构、展示宇宙逻辑。

所以说,中国古人不是没有逻辑!

恰恰相反,他们具有更为深奥的逻辑,这种逻辑不是合于人的逻辑,而合于宇宙逻辑。

老子的《道德经》就是如此。

整部《道德经》前后顺序严谨,内在逻辑严密,思想体系浑然一体,堪称天书,堪称来自宇宙深处的人间大智慧。

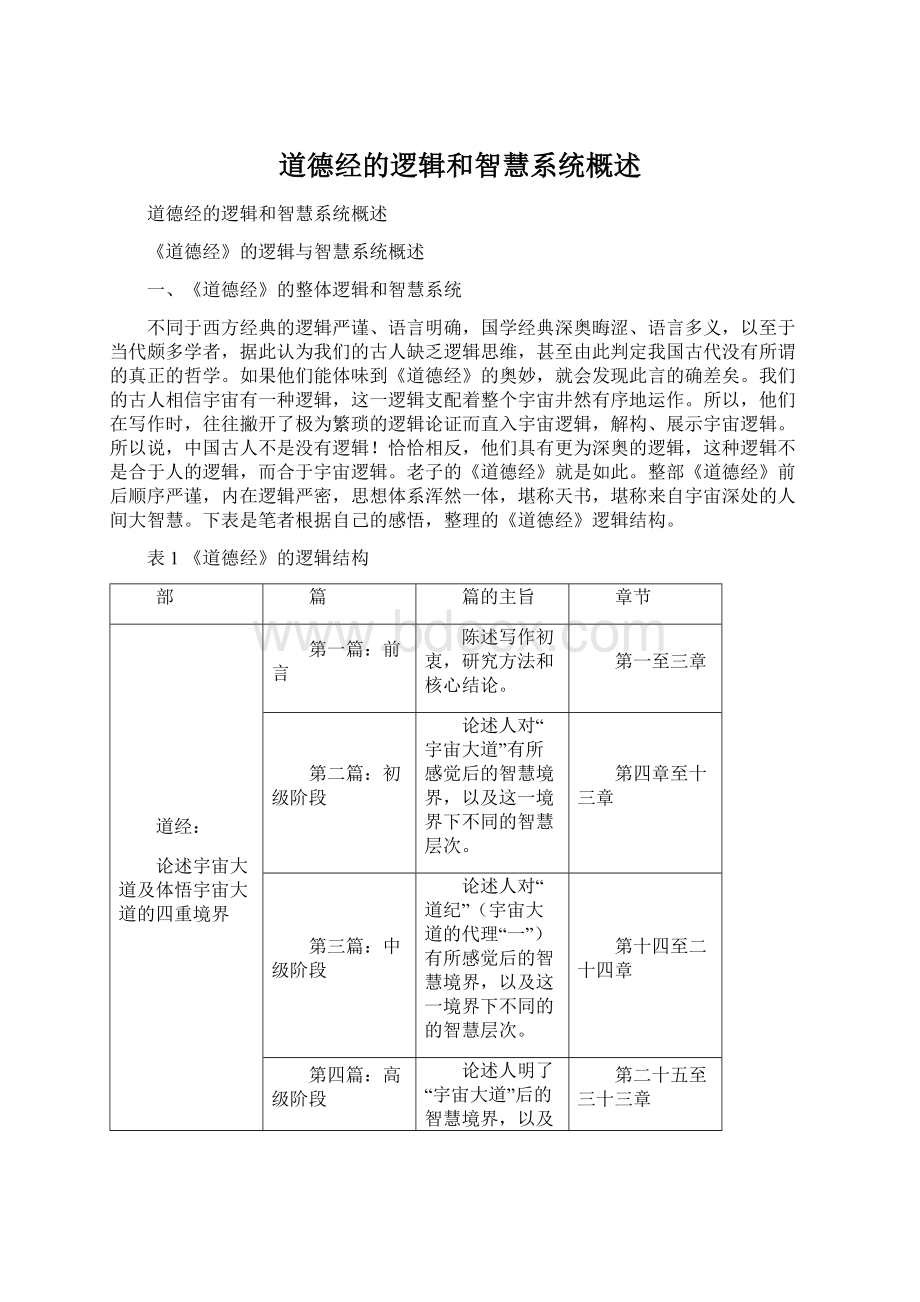

下表是笔者根据自己的感悟,整理的《道德经》逻辑结构。

表1《道德经》的逻辑结构

部

篇

篇的主旨

章节

道经:

论述宇宙大道及体悟宇宙大道的四重境界

第一篇:

前言

陈述写作初衷,研究方法和核心结论。

第一至三章

第二篇:

初级阶段

论述人对“宇宙大道”有所感觉后的智慧境界,以及这一境界下不同的智慧层次。

第四章至十三章

第三篇:

中级阶段

论述人对“道纪”(宇宙大道的代理“一”)有所感觉后的智慧境界,以及这一境界下不同的的智慧层次。

第十四至二十四章

第四篇:

高级阶段

论述人明了“宇宙大道”后的智慧境界,以及这一境界下不同的智慧层次。

第二十五至三十三章

第五篇:

玄级阶段

论述人明了“大道泛兮”后的智慧境界,以及这一境界下不同的智慧层次。

第三十四至三十九章

德经:

论述运用宇宙大道修身及治理天下的程序和规则

第六篇:

提纲

论述德经的主题。

第四十至四十一章

第七篇:

道生之

论述如何运用“道生之”进行修炼及治理天下的要领

第四十二到五十章

第八篇:

德蓄之

论述如何运用“德蓄之”进行修炼及治理天下的要领

第五十一至六十一章

第九篇:

势成之

论述如何运用“势成之”进行修炼及治理天下的要领。

第六十二至七十二章

第十篇:

天治之

论述运用运用“天治之”进行修炼及治理天下的要领。

第七十三至八十章

第十一篇:

后记

陈述自己的写作目的和对本书的态度。

八十一章

二、《道经》的逻辑及智慧系统

《道德经》整体上分为上下两部,分别为《道经》、《德经》。

《道经》主要论述宇宙原理和体悟宇宙大道的四重境界,我们暂且称之为初级、中级、高级、玄级。

对于每重境界,老子都是从四个维度、多个方面论述的。

四个维度为“道生之”、“德蓄之”、“势成之”、“天治之”,多个方面包括对道的体悟,对一的体悟,等等。

对于每个维度和方面,老子都是由初级到玄级,分步骤地论述在每重境界下该维度、该方面的具体表现,即智慧层级。

通过这种矩阵化的结构安排,老子就为我们指明了一条从对“大道”一无所知到“天下自定”的修炼路径,这是一条完美人格的修炼之路,也是一条完美世界的修炼之路,堪称来自宇宙的人间智慧。

《道经》的逻辑结构见下表。

表2《道经》的逻辑结构

前言

第一章

提出课题:

论述自己的常道观和周朝天道观的异同

(道可道,非常道)

第二章

提出研究方法:

认识是有境界的;境界不同对统一事物认识不同

(天下皆知美之为美,斯恶矣)

第三章

提出核心结论:

为无为,则无不治

境界层次

初级

中级

高级

玄级

境界名称

婴儿

无极

朴

无德

道生之

对道的体悟

第四章

第十四章

第二十五章

第三十四章

知“道冲”

知“道纪”

知“道大”

知“道泛”

对一的体悟

第六章

第十四章

第二十九章

第三十九章

隐约感知有一个

“玄牝之门”

感知有一个“恍恍惚惚”的“一”

感知天下为神器

真正得一

对天地的体悟

第六至七章

第二十三章

第二十四章

第三十九章

天地有根源,

天地不自生

天地不能长久

人法地、地法天、天法道

天得一以清,

地得一以宁

德蓄之

对常德的修炼

第二十八章

第二十八章

第二十八章

第三十八章

常德不离

常德不忒

常德乃足

上德

德行

第二十八章

第二十八章

第二十八章

第三十八章

知其雄,守其雌

知其白,守其黑

知其荣,守其辱

上德无德

(知其正,守其反)

势成之

修道者形象

第八章

第十五章

第二十五章

第三十四章

多言数穷,

不如守中

微妙玄通,

深不可识

去甚,去奢,

去泰

自不为大,

终为大

智慧

层次

第十一章

第十六章

第二十七章

第三十七章

知无

知常

袭明

微明

天治之

统治

方式

第二十八章

第二十八章

第二十八章

第三十六章

为天下溪

为天下式

为天下谷

为天下王

(执大象,天下往)

统治者称谓

第十三章

第十七章

第二十八章

第三十九章

天子

(可寄天下,可托天下)

太上

官长

孤、寡、不谷

统治

境界

第五章

第十七章

第三十二章

第三十九章

以百姓为刍狗

百姓皆谓我自然

万物将自宾

天下将自定

我们念书,小学念六年,中学念六年,大学念六年(本科硕士合计六年),最后到博士了,还要再念三年,这样我们才能真正掌握和运用知识。

对于大道的掌握和运用也是一样。

在《道经》,老子为每个境界中都设置了几个修炼层级,以便我们一步步地攀登,一年级一年级的学习。

见下表。

表2体道悟道的修炼层级

境界层次

初级

中级

高级

玄级

境界名称

婴儿

无极

朴

无德

修炼层级

一

第五章

第十五章

第二十六章

第三十五章

天地不仁

为士者不盈

不失根

大象

二

第七章

第十六章

第二十七章

第三十六章

天地不自生

观复知常

袭明

微明

三

第八章

第十七章

第二十八章

第三十七章

上善不争

太上

常德

自化

四

第九章

第十八至二十章

第二十九章

第三十八章

功成身退

贵食母

天下神器

上德无德

五

第十章

第二十一章

第三十章

第三十九章

玄德

孔德

果

得一

六

第十一章

第二十二章

第三十一章

无之以为用

曲则全

哀兵必胜

七

第十二章

第二十三章

第三十二章

五蕴空无

信不足则不信

始制有名

八

第十三章

第二十四章

第三十三章

无身

余柔赘行

死而不亡

三、《德经》的逻辑及智慧系统

如果说《道经》侧重于论述体道悟道的原理,那么《德经》就侧重于论述运用宇宙大道修身及治理天下的程序和规则。

所以《德经》一开篇就说“反者,道之动;弱者,道之用。

天下万物生于有,有生于无”,表明《德经》是讲“动”与“用”的,即讲述程序和规则的。

“有生于无”就是程序。

老子认为,要达到修身及天下大治,必须从四个维度去考虑,即“道生之”、“德蓄之”、“势成之”、“天治之”。

具体来讲,第一,依赖于大道来净化心灵,达到“无常心”,即没有任何思维定势和思维误区;第二,修炼玄德,使天神、地鬼、世人达到与“道”和“一”的“德交归”;第三,依靠从“大道”而来的智慧(如袭明、微明)把握大势,做到无为而无不为;第四,依靠“天之道”来维护公平正义,维护天下太平。

这四个维度之间有内在逻辑关系:

只有净化心灵,祛除欲念,才能修炼玄德;只有修炼玄德才能获得智慧,把握大势;只有获得智慧,把握大势,才能依靠天道,使天下太平。

《德经》的逻辑结构见下表。

表3《德经》的逻辑结构

主题

第四十章

道如何运动,道如何发挥作用(反者,道之动;弱者,道之用)

第四十一章

上士行道的表现

程序

道生之

德蓄之

势成之

天治之

理论

依据

第四十二章

第五十一章

第六十二章

第七十三章

道生万物

玄德

万物之奥

天网恢恢

方法论

第四十三章

第五十二章

第六十三章

第七十三章

无为

习常

犹难

疏而不失

规则的层级和要领

一

第四十四章

第五十三章

第六十四章

第七十四章

知足知止

畏施

慎终如始

司杀者

二

第四十五章

第五十四章

第六十五章

第七十五章

清静

修德

稽式

贵生者

三

第四十六章

第五十五章

第六十六章

第七十六章

常足

和

善下民

柔弱处上

(太上)

四

第四十七章

第五十六章

第六十七至六十九章

第七十七章

不行而知

玄同

持守三宝

有余与不足

(人道、天道与大道的异同)

五

第四十八章

第五十七至五十八章

第七十章

第七十八章

无事

百姓自化

被褐怀玉

正言若反

(天道与玄德的异同)

六

第四十九章

第五十九章

第七十一章

第七十九章

无常心

重积德

病病

天道无亲

(天道与势的异同)

七

第五十章

第六十章

第七十二章

第八十章

总结:

无死地

总结:

德交归

总结:

去彼取此

总结:

小国寡民

八

第六十一章

延伸:

下流论

后记

第八十一章

后记:

“信言不美,美言不信”

四、关于章节划分的说明

上述逻辑结构中对于章节的划分,和通常的章节划分有两点不同。

第一,通常认为《德经》从第三十八章开始,而本书是从第四十章开始。

第二,通常认为《道经》侧重讲道,《德经》侧重讲德,而本书认为,《道经》侧重讲体道悟道的境界,《德经》侧重用道(以及用德)的程序和规则,故而《道经》和《德经》都涉及道和德。

实际上,《道经》和《德经》每一篇的第一章都是论述道的,这就说明了全书都是以道为主体的,道是一以贯之的。

在前言部分,老子对本书的研究课题、研究方法、核心结论做了交代。

在后记部分,老子又对写作态度、写作目的、本书价值做了交代。

这种写作方式和现在学者撰写论文的方式酷似。

这也说明,《道德经》确实有着严谨的逻辑结构,确实是一部严谨的学术著作。

不唯全书,就是每一章也有着明确的论点、严谨的顺序安排和逻辑结构,这也是我们赖以解读每一章的基础,以及把各章按顺序关联起来的的依据。

所以说,整部《道德经》的章节安排可分为:

部、篇、章、节。

所谓部,就是上部《道经》、下部《德经》;所谓篇,就是我们按论述逻辑划分的十一篇,而且多数篇还可细分为上篇、中篇和小篇;所谓章,就是每一章,所谓节,就是每章内部的段落划分。

整部《道德经》,部有主旨,篇有主题,章有论点,节有重点,层层展开,层层深入,构成了一个严密的理论体系——常道论。

五、道德经的研究课题

那么,《道德经》的研究课题是什么?

就是对天道观的批判,以及对常道观的论述。

常道不同于天道。

天道是远古人类凭借人生体验,认为天是宇宙的主宰。

天道带有经验性、实用性。

常道是老子独创的。

老子认为,常道在天地之前就独立存在,并创生天地万物,因而常道带有纯粹性、超越性,彻底地超越了人类的感官经验,是非常纯粹的形而上学。

我们知道,天道观、天命论是老子所处时代的统治思想。

因此,老子写作《道德经》的初衷,就是要为所处的时代提供一种新的宇宙观,进而重塑人们的人生观、价值观,和政治观和社会文明形态。

从这角度来讲,《道德经》把中国古代的哲学思想,提升到了一个新的高度。

这个高度太高了,以至于时至今日人们还没有真正理解,还称“天道”为“大道”,以“天性”为人性的本源,而没有像老子所设想的那样,真正走上“自化、自正、自定、自朴”的道路,更没有回归到人性的本源——常道。