九年级上册语文期中试题.docx

《九年级上册语文期中试题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《九年级上册语文期中试题.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

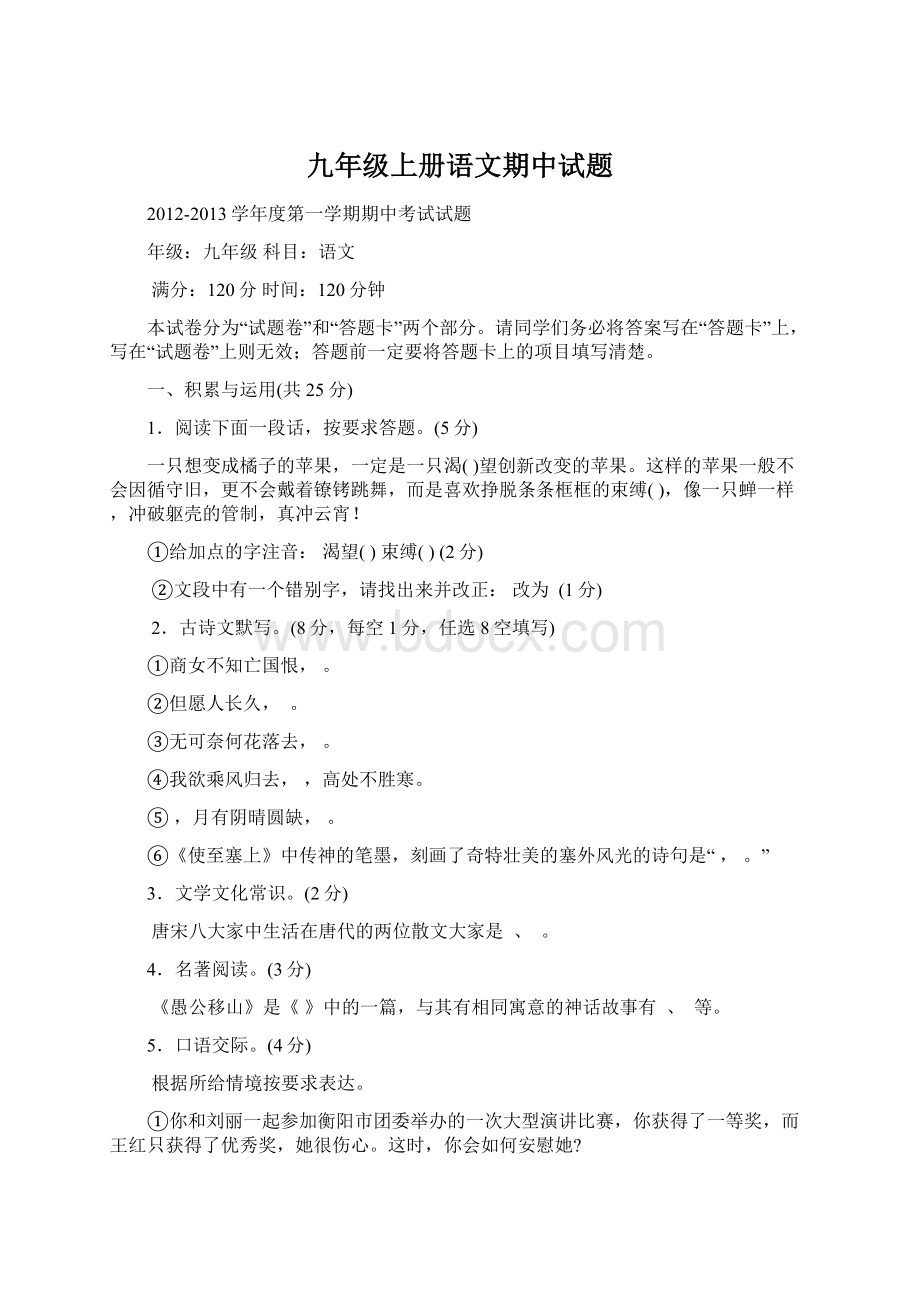

九年级上册语文期中试题

2012-2013学年度第一学期期中考试试题

年级:

九年级科目:

语文

满分:

120分时间:

120分钟

本试卷分为“试题卷”和“答题卡”两个部分。

请同学们务必将答案写在“答题卡”上,写在“试题卷”上则无效;答题前一定要将答题卡上的项目填写清楚。

一、积累与运用(共25分)

1.阅读下面一段话,按要求答题。

(5分)

一只想变成橘子的苹果,一定是一只渴()望创新改变的苹果。

这样的苹果一般不会因循守旧,更不会戴着镣铐跳舞,而是喜欢挣脱条条框框的束缚(),像一只蝉一样,冲破躯壳的管制,真冲云宵!

①给加点的字注音:

渴望()束缚()(2分)

②文段中有一个错别字,请找出来并改正:

改为(1分)

2.古诗文默写。

(8分,每空1分,任选8空填写)

①商女不知亡国恨,。

②但愿人长久,。

③无可奈何花落去,。

④我欲乘风归去,,高处不胜寒。

⑤,月有阴晴圆缺,。

⑥《使至塞上》中传神的笔墨,刻画了奇特壮美的塞外风光的诗句是“,。

”

3.文学文化常识。

(2分)

唐宋八大家中生活在唐代的两位散文大家是、。

4.名著阅读。

(3分)

《愚公移山》是《》中的一篇,与其有相同寓意的神话故事有、等。

5.口语交际。

(4分)

根据所给情境按要求表达。

①你和刘丽一起参加衡阳市团委举办的一次大型演讲比赛,你获得了一等奖,而王红只获得了优秀奖,她很伤心。

这时,你会如何安慰她?

②获奖后,你想立即把这个喜讯告诉妈妈,在电话中你会怎么说?

6.综合性学习。

(5分)

某市对中学生上网的情况进行问卷调查,调查数据如下表,请你对表中的信息进行探究,写出结论并提出建议。

(1)上网目的

聊天

玩游戏

看电影听歌

查找资料

所占比例

90%

40%

53%

20%

(2)上网场所

家中

学校

网吧

所占比例

41.8%

35.7%

22.3%

(3)陌生网友约见面

要去

视情况而定

不去

所占比例

17%

29%

54%

①写出两个结论(2分):

②提出你的建议(3分):

二、阅读理解与鉴赏(共45分)

阅读下面五篇文章,然后回答问题。

(一)秋水(12分)

秋水时至,百川灌河。

泾流之大,两渚崖之间,不辩牛马。

于是焉,河伯欣然自喜,以天下之美为尽在已。

顺流而东行,至于北海。

东面而视,不见水端。

于是焉,河伯始旋其面目,望洋向若而叹曰:

“野语有之曰:

'闻道百,以为莫已若’者,我之谓也。

且夫我尝闻少仲尼之闻,而轻伯夷之义者,始吾弗信,今我睹子之难穷也,吾非至于子之门,则殆矣。

吾长见笑于大方之家。

”

7.(4分)解释下面加点的词语。

(1)百川灌河

(2)东面而视

(3)河伯始旋其面目(4)而轻伯夷之义者

8.(6分)翻译下面句子。

(1)(河伯)以天下之美为尽在已。

(2)“闻道百,以为莫已若”者,我之谓也。

9.(2分)这篇寓言的寓意是:

(二)使至塞上(5分)

王维

单车欲问边,属国过居延 征蓬出汉塞,归雁入胡天

大漠孤烟直,长河落日圆 萧关选候骑,都护在燕然

10.这首诗作于王维被排挤出朝廷,以监察御史的身份出塞赴边途中诗题“使至塞上”中“使”的意思是 ,“征蓬出汉塞”一句中“征蓬”的意思是 。

(2分)

11.王国维说:

“一切景语皆情语”第三联“大漠孤烟直,长河落日圆”中写了哪些景物?

营造了怎样的意境?

表现了诗人怎样的情感?

(3分)

(三)留住野草,城市才能绿起来(9分)

①“绿色城市”应指两方面,一是城市看上去草木葱绿,二是城市能提供清洁的空气与干净的饮水。

而这一切都离不开城市绿地要有草本植物的覆盖。

如果草本植物是自然生长起来的天然植被,俗称“野草”,就能体现出该城市的绿化方式已有了“生态文明”的概念。

②为什么留住野草有利净化城市的空气?

这是因为,空气中的尘颗粒有很大部分来自绿地裸土。

而野草大多具有发达的根系,它们不必浇水就能生长繁茂,有些因具有耐阴性,在树下也能存活。

所以,只要不拔草,野草的根系能像网一样将土壤颗粒固定住,绿地就不会扬尘了。

在德国的许多城市中,野草只能剪短,不能拔除。

这一来,马路上就几乎没有尘土了。

③利用野草绿化城市的另一优点是管理简单并且景观好。

对草地的维护每年只需做几次修剪。

因野草地中的野花能顺应时节开放,一年四季使城市绿地呈现不同的色彩,这常常会使人们流连忘返。

目前在许多发达国家,让野草绿化城市的做法已广泛采用。

④利用野草绿化城市还有利于保护水资源。

不必浇灌就能减少绿地耗水。

野草根粗而长,能在土壤中钻出多条通道,下雨时,雨水能顺着这些根流入地下,补充地下水。

笔者观察到,下大雨时,长满野草的绿地中几乎不见积水,而人工铺设的草皮地却会出现雨水滞留地表的现象。

这说明:

野草地吸收雨水的能力比草皮地强。

⑤近年来,我国城市增加了树木的种植量,这本是件好事,但许多新栽的树木下面都是裸土,这增加了城市扬尘。

让树下土壤不再裸露的简单方法就是让野草生长起来。

在春、夏、秋三季,只要下雨,野花、野草都能自然生长。

有些城市的绿化部门会组织民工拔草,请千万别再这样做。

⑥大自然的草地本身就是由野草、野花组成的。

当城市绿地中能出现自由生长的野花、野草时,这个城市就离“绿色城市”的梦想很近了。

(文/李皓)

12.请结合全文,说说标题中“绿”的含义。

(2分)

13.文中画线句子用了什么说明方法?

有什么作用?

(2分)

14.第②段中加点词语“大多”为什么不能删掉?

(2分)

15.某市绿化部门的刘科长将组织民工把树木下面的野草拔掉,请你运用本文的知识,有礼貌地劝说刘科长放弃这一计划。

(3分)

(四)不动笔墨不读书(9分)

①读书是获得学问的重要途径。

好读书还必须会读书,那么究竟应该怎样读书呢?

古今中外很多学者用他们的经验告诉我们:

不动笔墨不读书。

②“不动笔墨不读书”可以强化记忆、训练思维。

美国科学家富兰克林的成功就是由此开始的。

一次,富兰克林买到一本《旁观者》的刊物,便边读边把几篇文章的主要内容摘录下来。

几年以后,他模拟原文,写出了一篇篇文章。

接着,把自己写的与原文比较,发现自己的缺点,就把它改正过来。

这样下来,他不仅掌握了作者的观点,取到了“真经”,而且学习了作者的思维方法,锻炼了自己的创造力。

③“不动笔墨不读书”也可以积累知识、练习写作。

明末清初的思想家、学者、诗人顾炎武,在大量阅读的同时,按经文、吏治、诗赋、史地一一摘录,编写,增改;几十年读书不辍,动笔不断,一部见解深刻、考证翔实的《日知录》也就随之问世了。

其他关于读书的书,古的如《读书止观录》,近的如《书香信》、《耕堂读书记》——都是“边动笔墨边读书”结出的累累硕果。

④“不动笔墨不读书”还可以给后人留下绮丽的精神瑰宝。

金圣叹精于批注,他在读书时将精辟的见解写在字里行间、书眉页脚,对后人阅读原著有莫大的帮助。

他在读《水浒传》时所写的批注入情入理,深刻而独到,为我们鉴赏《水浒传》打开了一扇天窗。

那些绛色的批文虽隐于原文旁侧,却犹如缀在锦缎上的红宝石,熠熠生辉!

还有朱熹批注的《大学》、《诗经》,毛氏批注的《三国演义》,脂砚斋批注的《红楼梦》,无不给后世留下了丰厚而珍贵的财富,成为了我们精神的食粮,智慧的营养。

⑤然而,“动笔墨”也不能随心所欲。

它要求我们,一方面要在认真阅读思考的基础上,做到忠实于原文内容,尊重作者的观点;另一方面也要对自己留下的墨迹做定期反思,总结修正。

这样才能真正吸收作品精髓,丰富自己的内涵,提高修养,增长才干。

⑥总之,“不动笔墨不读书”是建造自己学业大厦的良方,它能让读者更深入地领会书中的真谛,让书香飘得更远。

(选文有删改)

16.(2分)请写出本文的中心论点。

17.(3分)文章围绕中心论点从哪三方面进行论证的?

18.(2分)文中画线句子运用了、的论证方法。

19.

(2分)读书“动笔墨”需要注意哪两方面的问题?

(五)每一棵草都会开花(10分)

①去乡下,跟母亲一起到地里去,惊奇地发现,一种叫牛耳朵的草,开了细小的黄花。

那些小小的花,羞涩地藏在叶间,不细看,还真看不出。

我说,怎么草也开花?

母亲笑着扫过一眼来,淡淡说,每一棵草,都会开花的。

愣住,细想,还真是这样。

蒲公英开花是众所周知的,开成白白的绒球球,轻轻一吹,满天飞花。

狗尾巴草开的花,就像一条狗尾巴,若成片,是再美不过的风景。

蒿子开花,是大团大团的……就没见过不开花的草。

②曾教过一个学生,很不出众的一个孩子,皮肤黑黑的,还有些耳聋。

因不怎么听见声音,他总是竭力张着他的耳朵,微向前伸了头,作出努力倾听的样子。

这样的孩子,成绩自然好不了,所有的学科竞赛,譬如物理竞赛,化学竞赛,他都是被忽略的一个。

甚至,学期大考时,他的分数,也不被计入班级总分。

所有人都把他当残疾,可有,可无。

③他的父亲,一个皮肤同样黝黑的中年人,常到学校来看他,站在教室外。

他回头看看窗外的父亲,也不出去,只送出一个笑容。

A那笑容真是灿烂,盛开的野菊花般的,有大把阳光息在里头。

我很好奇他绽放出那样的笑,问他,为什么不出去跟父亲说话?

他回我,爸爸知道我很努力的。

我轻轻叹口气,在心里。

有些感动,又有些感伤。

并不认为他,可以改变自己什么。

④学期要结束的时候,学校组织学生手工竞赛,是要到省里夺奖的,这关系到学校的声誉。

平素的劳技课,都被充公上了语文、数学,学生们手工水平,实在有限,收上去的作品,很令人失望。

这时,却爆出冷门,有孩子送去手工泥娃娃一组,十个每个泥娃娃,都各具情态,或嬉笑,或遐想,活泼、纯真、美好,让人惊叹。

作品报上省里去,顺利夺得特等奖。

全省的特等奖,只设了一名,其轰动效应,可想而知。

⑤学校开大会表彰这个做出泥娃娃的孩子。

热烈的掌声中,走上台的,竟是黑黑的他——那个耳聋的孩子。

或许是第一次站到这样的台上,他神情很是局促不安,只是低了头,羞涩地笑,让他谈获奖体会,他嗫嚅半天,说,我想,只要我努力,我总会做成一件事的。

B刹那间,台下一片静,静得阳光掉落的声音,都能听得见。

⑥从此面对学生,我再不敢轻易看轻他们中任何一个。

他们就如同乡间的那些草们,每棵草都有每棵草的花期,哪怕是最不起眼的牛耳朵,也会把黄的花,藏在叶间。

开得细小而执著。

(选自《杂文报》)

20. 结合语境,理解第⑤段中加点的“嗫嚅”一词。

(2分)

21.从A、B两句中任选一句进行赏析。

(3分)

22. 标题“每一棵草都会开花”有什么深刻含义?

(3分)

23.最后一段在全文中有什么作用?

(2分)

三、作文(50分)

24.阅读下面的文字,按要求作文。

花开花谢,春去秋来。

不经意间,我们发现自己在慢慢长大。

回首逝去的岁月,总有一些人让我们心存感激:

或许是相依相伴的家人、老师,或许是短暂相逢的同学、朋友,或许是擦肩而过的陌生人,他们体贴入微的照顾,严厉中善意的批评,看似平常的只言片语……都化作一份厚重的情感沉淀在心底,伴我们成长,让我们难忘。

请以“让我心存感激的人”为题目,写一篇文章。

要求:

①将题目抄写在答题卡作文纸的第一行(题目前空四格),

②文体自选(诗歌、戏剧除外)

③不要套作,不得抄袭

④不少于600字

⑤文中不得出现真实的人名、校名

考场号姓名班级座位号

………………………密…………………封…………………线……………………内……………………不…………………准…………………答……………题…………………………

2012-2013学年度第一学期期中考试试题

答卷

一、积累与运用(共25分)

1.①(2分)()()②(1分)改为

2.(8分)古诗文默写。

①。

②。

③。

④。

⑤,。

⑥,。

3.(2分)、。

4.(3分)《》,、。

5.(4分)①

②

6.(5分)

1写出两个结论(2分):

②提出你的建议(3分):

二、阅读理解与鉴赏(共45分)

(一)

7.(4分)

(1)灌

(2)面

(3)旋(4)轻

8.(6分)翻译下面句子。

(1)(河伯)以天下之美为尽在已。

(2)“闻道百,以为莫已若”者,我之谓也。

9.(2分)这篇寓言的寓意是:

(二)

10.(2分)“使”的意思是 ,“征蓬”的意思是 。

11.(3分)

(三)

12.请结合全文,说说标题中“绿”的含义。

(2分)

13.文中画线句子用了什么说明方法?

有什么作用?

(2分)

14.第②段中加点词语“大多”为什么不能删掉?

(2分)

15.某市绿化部门的刘科长将组织民工把树木下面的野草拔掉,请你运用本文的知识,有礼貌地劝说刘科长放弃这一计划。

(3分)

(四)

16.(2分)请写出本文的中心论点。

17.(3分)文章围绕中心论点从哪三方面进行论证的?

18.(2分)文中画线句子运用了、的论证方法。

19.

(2分)读书“动笔墨”需要注意哪两方面的问题?

(五)

20. 结合语境,理解第⑤段中加点的“嗫嚅”一词。

(2分)

21.从A、B两句中任选一句进行赏析。

(3分)

22. 标题“每一棵草都会开花”有什么深刻含义?

(3分)

23.最后一段在全文中有什么作用?

(2分)

三、作文

让

我

心

存

感

激

的

人

200

400

600