第八单元语文集体备课.docx

《第八单元语文集体备课.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第八单元语文集体备课.docx(33页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

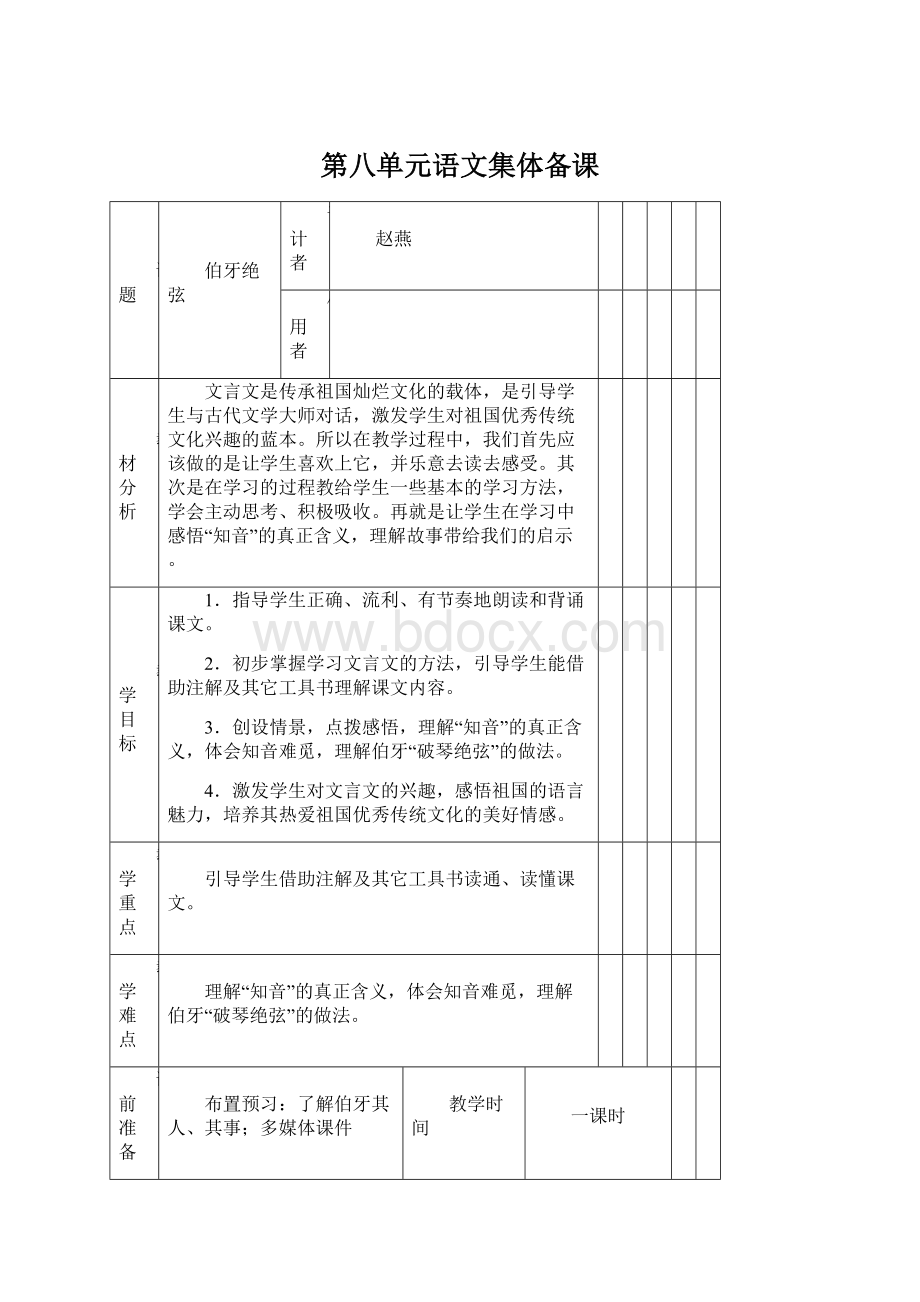

第八单元语文集体备课

课题

伯牙绝弦

设计者

赵燕

使用者

教材分析

文言文是传承祖国灿烂文化的载体,是引导学生与古代文学大师对话,激发学生对祖国优秀传统文化兴趣的蓝本。

所以在教学过程中,我们首先应该做的是让学生喜欢上它,并乐意去读去感受。

其次是在学习的过程教给学生一些基本的学习方法,学会主动思考、积极吸收。

再就是让学生在学习中感悟“知音”的真正含义,理解故事带给我们的启示。

教学目标

1.指导学生正确、流利、有节奏地朗读和背诵课文。

2.初步掌握学习文言文的方法,引导学生能借助注解及其它工具书理解课文内容。

3.创设情景,点拨感悟,理解“知音”的真正含义,体会知音难觅,理解伯牙“破琴绝弦”的做法。

4.激发学生对文言文的兴趣,感悟祖国的语言魅力,培养其热爱祖国优秀传统文化的美好情感。

教学重点

引导学生借助注解及其它工具书读通、读懂课文。

教学难点

理解“知音”的真正含义,体会知音难觅,理解伯牙“破琴绝弦”的做法。

课前准备

布置预习:

了解伯牙其人、其事;多媒体课件

教学时间

一课时

教学过程

一次备课

二次备课

一、多媒体欣赏乐曲,引出课题

同学们,今天我们来欣赏一首曲子

(介绍相关知识:

《高山流水》,是现代人根据古时一首同名古琴曲而谱写的一首曲子,关于这首曲子还有一个有趣的故事呢。

引出课题,师板书)

学习文言文的一般方法(反复读、看注释、查工具书)

二、初读课文,整体感知

读题《伯牙绝弦》引出对“绝”意的思考。

自读课文(要求:

自由读三遍课文,把字音读正确,把课文读流利,注意把握好停顿)

反馈交流:

指名读课文,正音,指导停顿;

再读课文,结合注释说说课文写了一件什么事?

(谁能用自己的话来说说课文讲了件什么事?

)

三、品读课文,感悟“知音”

1、解题:

读了课文,现在你知道“绝”的意思了吗?

(摔断、毁了)

师:

伯牙是春秋时期一位非常著名的演奏家,琴应该是他的生命,可是他为什么要把自己的琴弦弄断呢?

请同学们再次走进课文,从文中找到答案吧。

2、读课文,感“知音”

你能用课文中的句子回答吗?

引出句子:

“子期死,伯牙谓世再无知音,仍破琴绝弦,终身不复鼓。

”(出示句子学习)

①齐读句子,指名读,点拔

能用自己的话说说从这句话的意思吗?

这个谓是指什么?

(“谓”:

觉得、认为、以为)

②从这句话中,我们知道伯牙绝弦原因是:

(板书:

子期死)

③(伯牙认为子期死了,世界上就再也没有“知音”(板书:

知音)就摔破古琴,从此再也不弹琴了。

)

A、那什么叫知音?

(相知相守,心意相通)怎样的人才能成为知音呢?

B、再读句子:

从这句话中,你还感受到了什么?

从哪个词感受到的?

C、抓住“再无(永远都没有了,非常惋惜,看出伯牙对子期的敬重)、乃(感受到了伯牙的从容与决心)、不……

3、品文本,悟知音

师:

为什么知音死了,就绝弦,这倒底是怎样的知音啊?

课文中的哪个地方告诉我们这一点了?

(再读课文,并用“”划出相关的语句。

感受到伯牙与子期是一对心灵相通的知音?

)

⑴交流、学习:

伯牙善鼓琴,钟子期善听。

伯牙鼓琴,志在高山,钟子期曰:

“善哉,峨峨兮若泰山!

”志在流水,钟子期曰:

“善哉,洋洋兮若江河!

”伯牙所念,钟子期必得之。

A指名读句,指导朗读;

B相机理解文中前两个“善”的意思;

C学习对话:

抓住“志”、“善”、“哉”的意思理解以及“哉”、“兮”两个语气词的运用来理解句子;

D指导朗读,并谈谈感受,抓住叠词特点,体会山之巍峨,河之广大。

⑵拓展与运用:

A大自然的奇丽景色又何止这“峨峨泰山、洋洋江河”那伯牙还会弹些什么?

(清风、炊烟、明月、北风……)子期又听出了什么?

(徐徐清风、袅袅炊烟、皎皎明月、萧萧北风……)

B引导学生拓展与语言运用:

是啊,他们是一对心灵相通的好友,他们之间的对话不是用语言而是用琴声

(出示:

伯牙鼓琴,志在高山。

钟子期曰:

“善哉,峨峨兮若泰山!

”

伯牙鼓琴,志在。

钟子期曰:

“善哉,兮若!

”)

师:

当伯牙鼓琴,志在清风。

生:

钟子期曰:

“善哉,峨峨兮若泰山!

”

师:

当伯牙志在江河

生:

钟子期曰:

“善哉,洋洋兮若江河!

”

志在流水,(生接)钟子期曰:

“善哉,”

志在明月,(生接)钟子期曰:

“善哉,

……

⑶理解“念”“必得之”:

A这就是文中所说的“伯牙所念,钟子期(必得之)”

B从这个必字你还感受到了什么?

(这就是心灵相通,这就是以琴相吸,这就是心有灵犀,这就是“知音”啊……)(板书:

!

)

C是啊,这么知心的一对朋友,难怪“子期死,伯牙谓世再无知音,仍破琴绝弦,终身不复鼓。

”

4、偶遇得知音

⑴可是同学们你们知道吗,这两人之前并没有来过往,他们只是在一次偶遇后就成为了“知音”。

(多媒体补充材料:

有一次,俞伯牙乘船沿江旅游。

船行到一座高山旁时,突然下起了大雨,船停在山边避雨。

伯牙耳听淅沥的雨声,眼望雨打江面的生动景象,琴兴大发。

伯牙正弹到兴头上,突然感到琴弦上有异样的颤抖,这是琴师的心灵感应,说明附近有人在听琴。

伯牙走出船外,果然看见岸上树林边坐着一个叫钟子期的打柴人。

伯牙把子期请到船上,两人互通了姓名,伯牙说:

“我为你弹一首曲子听好吗?

”子期立即表示洗耳恭听。

伯牙即兴弹了一曲《高山》,子期赞叹道:

“多么巍峨的高山啊!

”伯牙又弹了一曲《流水》子期称赞到“多么浩荡的江水啊!

”伯牙又佩服又激动,对子期说:

“这个世界上只有你才懂得我的心声,你真是我的知音啊!

”于是两个人结拜为生死之交。

⑵这说明了什么?

(说明了伯牙的琴声只有子期能听得懂。

)是啊,同学们试想一下,伯牙当时已经是楚国著名的音乐家,应该整天听到别人的夸赞,可是他为什么独独把子期看作知音呢?

(因为其他人听不懂,他们都能真正听懂伯牙的琴声。

而钟子期,只有钟子期才能听懂他的琴声。

……)

⑶是啊,长时间来,伯牙都没能遇到一个人听懂自己琴声的人,那是多么痛苦的一件事啊。

终于在这一天,伯牙遇到了自己的知音钟子期!

面对如此善听的子期,面对这样难得的知音,伯牙又是一种怎样的心情?

(预设答案:

快乐。

激动。

充满希望。

欣慰。

……)让我们带着这样的心情来来读:

伯牙善鼓琴,钟子期善听。

伯牙鼓琴,志在高山,钟子期曰:

“善哉,峨峨兮若泰山!

”志在流水,钟子期曰:

“善哉,洋洋兮若江河!

”伯牙所念,钟子期必得之。

4、绝弦慰知音

⑴过渡:

师:

“人生难得一知已”于是他们约好两年之后再相聚。

到了约定的日子,伯牙满忙期望的来到江边,来到了与子期约定的地方,可是他左等右等等不到人,看到的却是子期的坟墓。

此时此刻的伯牙他心情怎样?

此时的他会说些什么?

会做些什么?

(他伤心欲绝,非常难过。

此时的他会坐在子期的坟前,再次弹起那首令他们惺惺相吸的曲子……)

⑵文中是怎么写的?

(出示:

破琴绝弦,终身不复鼓!

)

师:

(生读)是啊,“破琴绝弦”此时伯牙他扯断了心爱的古琴,摔碎了曾给自己带来无数美誉的古琴,此时此刻的他“绝”的仅仅是“弦”吗?

他在断绝琴弦的同时也断绝了什么?

(1.断了他的前程。

2.断了他的心弦。

3.断了他的希望。

……)

⑶、指导朗读:

带着伯牙此时的心情,我们读:

破琴绝弦,终身不复鼓!

⑷让我们一起来记住这个故事,记住这一千古绝唱吧:

请同学们自由背诵课文

多媒体课外拓展,学会赏析

1、明代小说家冯梦龙在《警世通言》这一本书中,就用生动的笔触描述了这个动人的故事。

在子期墓前,伯牙曾经写下了一首短歌,来追悼自己的知音钟子期。

出示诗歌学生读(配乐《云水呤》):

忆昔去年春,江边曾会君。

今日重来访,不见知音人。

但见一杯土,惨然伤我心!

伤心伤心复伤心,不忍泪珠纷。

来欢去何苦,江畔起愁云。

子期子期兮,你我千金义;

三尺瑶琴为君死,此曲终兮不复弹!

摔碎瑶琴凤尾寒,子期不在对谁言!

春风满面皆朋友,欲觅知音难上难。

2.从这首短歌中,你能体会出什么?

(机动)师:

课后同学们可以去找来《警世通言》好好看一看。

3.一曲《高山流水》,一段动人的故事千古流传!

《高山流水》也成了知音的代名词,虽然当年伯牙所作的《高山流水》已经失传,但是后人为了纪念他们重新谱的也一样精彩。

让我们伴着这首音乐,在传唱这个故事中结束这堂课吧(配乐、学生齐背课文)!

板书设计;

教学反思

课题

26、月光曲

设计者

赵燕

使用者

教学目标

1、学生能够正确认读本课的生字,正确规范书写本课要求会写的字。

2、学生能够正确、流利、有感情地朗读课文。

背诵第九自然段。

3、了解贝多芬创作《月光曲》的经过,体会音乐的魅力,感受贝多芬博大高尚的情怀。

4、分辨课文中哪些是实在的事物,哪些是由事物引起的联想,体会两者结合的作用。

教学重点

分辨课文中哪些是实在的事物?

哪些是由实在事物引起的联想?

。

2、贝多芬在即兴创作《月光曲》过程中思想感情的变化。

教学难点

贝多芬在即兴创作《月光曲》过程中思想感情的变化原因。

教材分析

这是一篇意境优美的课文,作者借一个美丽动人的传说故事,既表现了大音乐家贝多芬对穷苦人民的同情和热爱,又表现了他丰富的想象力和卓越才华,同时也告诉人们,美好乐曲的产生不仅要依靠丰富的想象力,更要依靠高尚而真挚的情感。

文章文字美、情感美、意境美。

选编这篇课文的意图,一是让学生在丰富的想象、优美的文字中,受到美的熏陶,感受音乐艺术的魅力;二是体会作者在叙事中进行恰当的联想,使文章的表达更加充实、感情更深刻。

本课教学的重点是使学生了解贝多芬是怎样创作出《月光曲》的,以及在创作过程中思想感情的变化。

难点是贝多芬的感情变化的原因,因为它关系到贝多芬创作《月光曲》的激情来自何处,这一点课文没有具体的答案,需要老师精心设计教学,才能突破难点。

教前准备

多媒体课件

时间

教

学

过

程

一次备课

二次备课

一)、谈话导入课题

1、同学们,上节课我们欣赏了古筝曲《高山流水》,今天老师再请同学们欣赏一首钢琴曲。

让我们一起走进大音乐家贝多芬和他的《月光曲》。

大家知道关于这首曲子的美丽传说吗?

老师相信同学们通过学习课文《月光曲》就会了解了。

板书课题:

月光曲

(二)、整体感知:

1、课前大家已经预习了课文,这些词语你是否都认识了呢?

检查字词。

莱茵河入场券霎时间盲姑娘蜡烛苏醒

琴键汹涌纯熟恬静安祥陶醉

(注意强调:

“券”的读音;恬静、安详、陶醉的意思。

)

2、指名读课文,其余学生边听边思考:

想一想这篇课文主要讲了一件什么事?

(学生边读老师要注意纠正学生的字音。

)

( 三)、细读感悟:

1、谈话:

我们已经初读了课文,初步了解了贝多芬谱写《月光曲》这一传说故事的内容,大家想不想亲耳聆听这首著名的乐曲呢?

现在就让我们一起进入美妙的音乐中。

(多媒体播放《月光曲》的片段)

能说说你的感受吗?

(交流,对学生的不同感受适当点拨)此时,贝多芬望了望穷兄妹俩,借着清幽的月光按起琴键来。

那么当文中的兄妹俩听到贝多芬弹这首曲子时又是什么感受呢?

从哪些语句中感受出来的?

2、选读第九自然段,感受月光曲的美好意境。

(1)指名交流。

生:

我觉得“他好像面对着大海,月亮……洒满了银光”是曲子刚开始时皮鞋匠的想像,这时贝多芬可能是轻轻地按起琴键,节奏也比较慢。

师:

那表明曲子很舒缓,对吗?

请你读读这个句子,把我们也带到那月光下的静静的海边吧。

(生读)

生:

我觉得月亮刚升起时,照得海面一片银光,这时的月光一定很柔和,那贝多芬弹的曲子也一定很柔和。

师:

看来这时的曲子是舒缓柔和的。

那你能把这种感觉给它读出来吗?

(生读)

生:

后来,“月亮越升越高……一个连一个朝岸边涌过来……”这时的曲子的力度应该逐渐增强,声音也高一些了,节奏也应该快些啦。

(你很会欣赏音乐)

生:

我觉得这时曲调是有反复的。

因为是“一个连一个朝着岸边涌过来……”(音乐让你有身临其境之感。

)

师:

谁来把贝多芬的音乐读出来,读出自己的味道、自己的感觉?

(生有感情的朗读)

师:

你能告诉大家,你为什么这么读吗?

生:

“忽然”说明时间很快,所以我读得也快,“一个连一个朝着岸边涌过来……”也要读得快,而且有劲。

师:

你不仅读得好,说得也好。

让我们一起来读一读。

(学生齐读)

师:

谁来把皮鞋匠看着妹妹这一句读一读呢?

看这时的曲子又是怎样的?

生:

读。

我觉得这时的兄妹俩已经完全陶醉啦。

生:

我想这时的曲子一定更快,节奏感更强啦。

师:

那么曲子也就到了高潮部分,情绪也跟着激荡啦。

我们一起来读好这句话。

生:

齐读。

师:

那现在谁能完整地把这贝多芬弹这首曲子时的情境说一说?

生:

(自由说,指名说)

师:

无论是平静的大海,还是汹涌澎湃的大海,都有月光照耀。

这是多么美好的景象!

让我们和兄妹俩一起再来欣赏一下。

(播放月光曲片段,学生闭目欣赏)

师:

听着听着,你仿佛听到了什么,仿佛看到了什么?

生:

指名说(学生交流感受。

感受音乐的美,语言的美,与课文所描绘的画面的美。

(月亮初升......月亮越升越高;微云一缕一缕;大海平静......波涛汹涌。

))

师:

那么文中的哪些描写是联想,哪些真实看到的呢?

(指名说)

师:

作者为什么要这样写呢?

生:

……(根据学生的回答,总结。

本文最大的特点是根据看到的、听到的实实在在的事物产生的联想。

这样写的好处是使文章内容更具体、更丰富,更好地表达作者的思想感情。

)

师:

音乐不仅给人以美的享受,还可以陶冶情操,让我们用声音读出这一段的美,一起感受贝多芬音乐的魅力。

生:

齐读

过渡语:

如此美好的乐曲,贝多芬是在怎样的心境和激情中创作出来的?

他想要表现什么?

3、默读全文,探究《月光曲》是怎样创作出来的:

生:

读第2自然段:

“有一年秋天,……,他在幽静的小路上散步,…… ”于是他就走近茅屋,听到了兄妹俩的对话,于是决定为他们弹一首曲子。

师:

这里提到了“幽静”的小路。

那谁能说说“幽静”是什么意思?

生:

就是非常的安静。

师:

你们觉得把这个词去掉怎么样?

生:

不好。

师:

为什么?

(正是由于在这样一个安静的夜晚,正在散步的贝多芬才能听到断断续续的钢琴声,如果是喧闹的小镇,这不大的琴声是不可能引起贝多芬的注意的。

作者这样写,是为下文做了一个铺垫。

这就是特定环境的描写。

它会收到很好的写作效果,我们不妨在我们的作文中试一试。

)

师:

正是这样的环境使贝多芬听到了兄妹俩的对话。

请同学来读一读他们的对话。

(指名读)

生:

读第3自然段兄妹俩的对话。

师:

贝多芬听到了兄妹俩的对话,这使得他一定要走进茅屋,为兄妹俩弹琴。

你从兄妹的对话中听懂了些什么?

交流反馈:

生:

读“这首曲子多难弹哪!

我只听到人弹过几遍,总是记不住怎样弹,要是能听一听贝多芬自己是怎样弹的,那有多好啊!

。

”从这句话中可以看出盲姑娘很喜欢贝多芬的曲子,只要能听一听贝多芬的演奏就是很高兴、很满足的事情;同时,也说明她很喜欢音乐。

生:

我从哥哥的态度可以看出,哥哥很清楚妹妹的心情,但是由于家庭条件的影响,不能满足妹妹的要求。

他很愧疚,但这也是没办法的事,他内心很矛盾。

(你也一定是个善解人意的孩子)

生:

读“哥哥,你别难过,我不过随便说说罢了。

”从这句话我明白姑娘在安慰哥哥,不想让哥哥着急,其实,她很想听音乐会。

(你也一定是个非常懂事的好孩子)

引导体悟:

是啊,穷哥哥爱妹妹,盲姑娘又是多么体谅哥哥!

相信同学们也同贝多芬一样被深深感动了。

请同桌之间分角色深情地读读兄妹俩的对话。

(同桌练读,指名读)

师:

你觉得贝多芬听了兄妹俩的话,会怎样想?

生:

这是一个酷爱音乐、热爱生活的姑娘!

生:

我一定要满足她的心愿!

……

小结:

正是由于兄妹间的谈话,使得贝多芬深受感动,他才毅然推开门,轻轻地走了进去,为穷兄妹俩弹奏钢琴。

师:

当盲姑娘听完贝多芬弹奏的曲子后,有什么感受呢?

请同学们带着问题自由读第六、七自然段。

(交流反馈)

生:

“弹得多纯熟啊!

感情多深哪!

您,您就是贝多芬先生吧?

”

师:

你从姑娘的话中听懂了什么呢?

生:

先连用了两个叹号,说明姑娘说话时的语气很坚定,而且感情非常激动。

(是的,你很会读书,从这两个叹号就可感受到盲姑娘当时说话的语气,那你把你的理解带到句子中去读一读吗?

)

生:

有感情地读

生:

“您,您就是贝多芬先生吧?

”从这可看出,姑娘在听过曲子之后,马上做出了判断,而且心情是非常的激动。

生:

盲姑娘说“多纯熟啊!

”“多深哪!

”说明姑娘很懂音乐,很爱贝多芬的曲子,因为只有贝多芬本人,才能把自己创作的曲子表现得淋漓尽致,姑娘虽然看不到贝多芬,但她可以用心去感受,这对于一个家境贫穷的小镇上的人来说是很难得的。

思维补白:

听了盲姑娘的话,贝多芬没有回答,其实他的心里是怎么想的?

生:

他感受到盲姑娘对音乐的热爱与理解。

生:

他想盲姑娘虽然看不见,可是却能听懂他的音乐,使贝多芬感到找到了知音。

生:

他一定很激动,他心里一定在想知音难求,要再弹一曲给盲姑娘听。

……

小结:

是呀,怎么能不感动,怎么能不激动!

这又是一个和谐、幽静的夜晚,茅屋的一切是那样的打动人,月光是那样的轻柔,这一切的一切,怎能不激起贝多芬的创作灵感呢?

于是,贝多芬借着清幽的月光再次按起了琴键。

贝多芬就是在这样的情况下,即兴创作了《月光曲》。

四、回顾全文,加深认识

过渡:

同学们,夜深人静,听到琴声;走进茅屋,引起同情;遇见知音,非常激动;环境清幽,用心演奏。

此时《月光曲》的内容正是贝多芬感情的抒发,月亮和大海的变化正反映着贝多芬心情的变化啊!

1、让我们再读第九自然段,读出我们的感受。

2、请同学们在这一段中划出环境描写的句子,并说说这些环境描写的作用:

“茅屋里点着一支蜡烛。

在微弱的烛光下,男的正在做皮鞋。

窗前有架旧钢琴,前面坐着个十六七岁的姑娘,脸很清秀,可是眼睛瞎了。

”(这是对兄妹俩的家庭环境的描写。

这是一个气氛非常和谐的家庭,哥哥在做鞋,姑娘在弹一架旧钢琴。

这说明他们家的确很穷,这与前面介绍的兄妹两个人的对话是一致的。

)

“一阵风把蜡烛吹灭了,月光照进窗子,茅屋里的一切好像披上了银纱,显得格外清幽。

贝多芬望了望站在他身旁的兄妹俩,借着清幽的月光,按起了王琴键。

”(这是作者特设的环境。

我们说创作是要有灵感的。

)

五、小练笔:

聆听《月光曲》,闭眼想像,然后写下自己看到的画面。

你也不防试试,加上联想和环境描写。

板书设计:

26、月光曲

散步(听) 谈话 (同情)

贝多芬走近(弹) 曲子 (知音) 创作《月光曲》

教后后记

课题

《蒙娜丽莎之约》教学设计

设计者

赵燕

使用者

教学目标

1、通过自学能认读“纽约、卢浮宫、交涉、肖像、抿唇、恬静、矜持、沐浴、衬托、璀璨”等10个词语;积累“有朝一日、大样彼岸、耐人寻味、难以捉摸、转瞬即逝、永不磨灭”等成语。

2、有感情地朗读课文。

图文对照,抓住重点词句感受世界名画《蒙娜丽莎》的魅力,受到美的熏陶。

3、通过学习,积累文中描写蒙娜丽莎微笑的词语。

4、学习作者把看到的和想象到的自然地融合在一起的写作方法。

教学重点

感受世界名画《蒙娜丽莎》的魅力,受到美的熏陶。

学习作者把看到的和想象到的自然地融合在一起的写作方法。

教学难点

学习作者把看到的和想象到的自然地融合在一起的写作方法。

课前准备

1、请同学们收集世界名画。

2、熟读课文,思考从哪些具体描写中看出了这幅世界名画的魅力。

3、多媒体课件

教学时间1课时

教

学

过

程

一次备课

二次备课

1、预习检查,导入新课。

(1)学生简单交流介绍自己收集的世界名画。

(2)词语检查。

纽约、卢浮宫、交涉、肖像、抿唇、恬静、矜持、沐浴、衬托、璀璨(指名读,正音。

)

有朝一日、大样彼岸、耐人寻味、难以捉摸、转瞬即逝、永不磨灭(词语积累,选择4—5个自己认为需要记住词语写一写。

)

(3)导入新课。

卢浮宫是世界上最古老、最大、最著名的博物馆之一。

卢浮宫也是法国历史上最悠久的王宫。

这里曾经居住过50位法国国王和王后,还有许多著名艺术家在这里生活过。

在这座著名的宫里藏有被誉为世界三宝的《维纳斯》雕像、《蒙娜丽莎》油画和《胜利女神》石雕,今天我们就来见识这三宝中的一宝——意大利著名画家达·芬奇创作的油画《蒙娜丽莎》。

齐读课题《蒙娜丽莎之约》。

2、初读课文,感受名画。

(1)学生自由读课文,要求:

读通课文,想想达芬奇的《蒙娜丽莎》给你留下什么印象。

(2)反馈交流。

3、细读课文,欣赏名画。

(1)快速浏览课文,看看课文哪几自然段是正面描写《蒙娜丽莎》的魅力?

哪几自然是从侧面描写《蒙娜丽莎》的魅力?

5—7段是正面描写。

1、2、3、8自然段是从侧面描写《蒙娜丽莎》的魅力。

(2)出示《蒙娜丽莎》的图画,让学生自由观赏,谈谈体会。

(3)细读课文5—7自然段,说说作者怎样从正面具体描写这幅世界名画的魅力,你是从哪些词句感受到这幅世界名画的魅力?

(4) 随机交流,感受名画的魅力。

A她的眼神是那样柔和与明亮,嘴唇看来不像是涂抹的色彩,而是真的血肉。

仔细看她的颈项,你会怀疑血液真的在里面流动。

你是从哪些词体会到这幅画的魅力?

师板书:

不像是……而是……怀疑……

你能通过朗读把你的感受表达出来吗?

B蒙娜丽莎那紧抿的双唇,微挑的嘴角,好像有话要跟你说。

在那极富个性的嘴角和眼神里,悄然流露出恬静、淡雅的微笑。

那微笑,有时让人觉得舒畅温柔,有时让人觉得略含哀伤,有时让人觉得十分亲切,有时又让人觉得有几分矜持。

蒙娜丽莎那“神秘的微笑”是那样耐人寻味,难以捉摸。

达·芬奇凭着他的天才想象力和他那神奇的画笔,使蒙娜丽莎转瞬即逝的面部表情,成了永恒的美的象征。

填空练习:

平时我们可以怎样形容微笑的?

口头填空()的微笑,作者是怎样描写蒙娜丽莎的微笑的?

请你摘录这些词恬静、淡雅的微笑,舒畅温柔的微笑,略含哀伤的微笑,十分亲切的微笑,几分矜持的微笑,耐人寻味的微笑,难以捉摸微笑

师板书:

有时……有时……有时……有时……

问:

有时……有时……有时……有时……说明了说明?

多媒体课件补充资料:

500年来,人们一直对《蒙娜丽莎》神秘的微笑莫衷一是。

不同的观者或在不同的时间去看,感受似乎都不同。

那微笑,有时让人觉得舒畅温柔,有时让人觉得略含哀伤,有时让人觉得十分亲切,有时又让人觉得有几分矜持。

荷兰阿姆斯特丹的一所大学应用“情感识别软件”分析出蒙娜丽莎的微笑包含的内容及比例:

高兴83/100,厌恶9/100,恐惧6/100,愤怒2/100。

读了这份资料对达芬奇的《蒙娜丽莎》你又有什么话想说?

把你这种感情带入文字中读一读吧。

C蒙娜丽莎的身姿和双搭的双臂使她显得大方、端庄。

她的脸部、颈部和双手好像沐浴在阳光里,格外明亮动人;她的右手,刻画得极其清晰细腻,富有生命的活力;她的朴素的茶褐色衣服更加衬托出特有的生命力。

她身后的背景充满着幻觉般的神秘感,山峦、石桥、流水、树丛、小径,在朦胧中向远方蜿蜒隐去。

在这空旷而深远的背景里,蒙娜丽莎更加美丽动人。

这段话是按什么观察顺序写的?

身姿、脸、颈、双手、衣服、背景

D过渡:

刚才我们从正面领略了达芬奇的《蒙娜丽莎》的魅力,作者还从哪些侧面对这幅世界名画进行描写?

学习1、2、3、4、8自然段。

随机交流。

我们在纽约大都会博物馆前排着队,队伍像一条长龙,大家都在静静地等着。

师朗读指导:

拍着像长龙的队伍,为什么大家还能静静的等?

根据学生的回答,请他读。

《蒙娜