考点四 中国近现代社会生活的变迁.docx

《考点四 中国近现代社会生活的变迁.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《考点四 中国近现代社会生活的变迁.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

考点四中国近现代社会生活的变迁

考点四中国近现代社会生活的变迁

知识梳理

一、总体把握

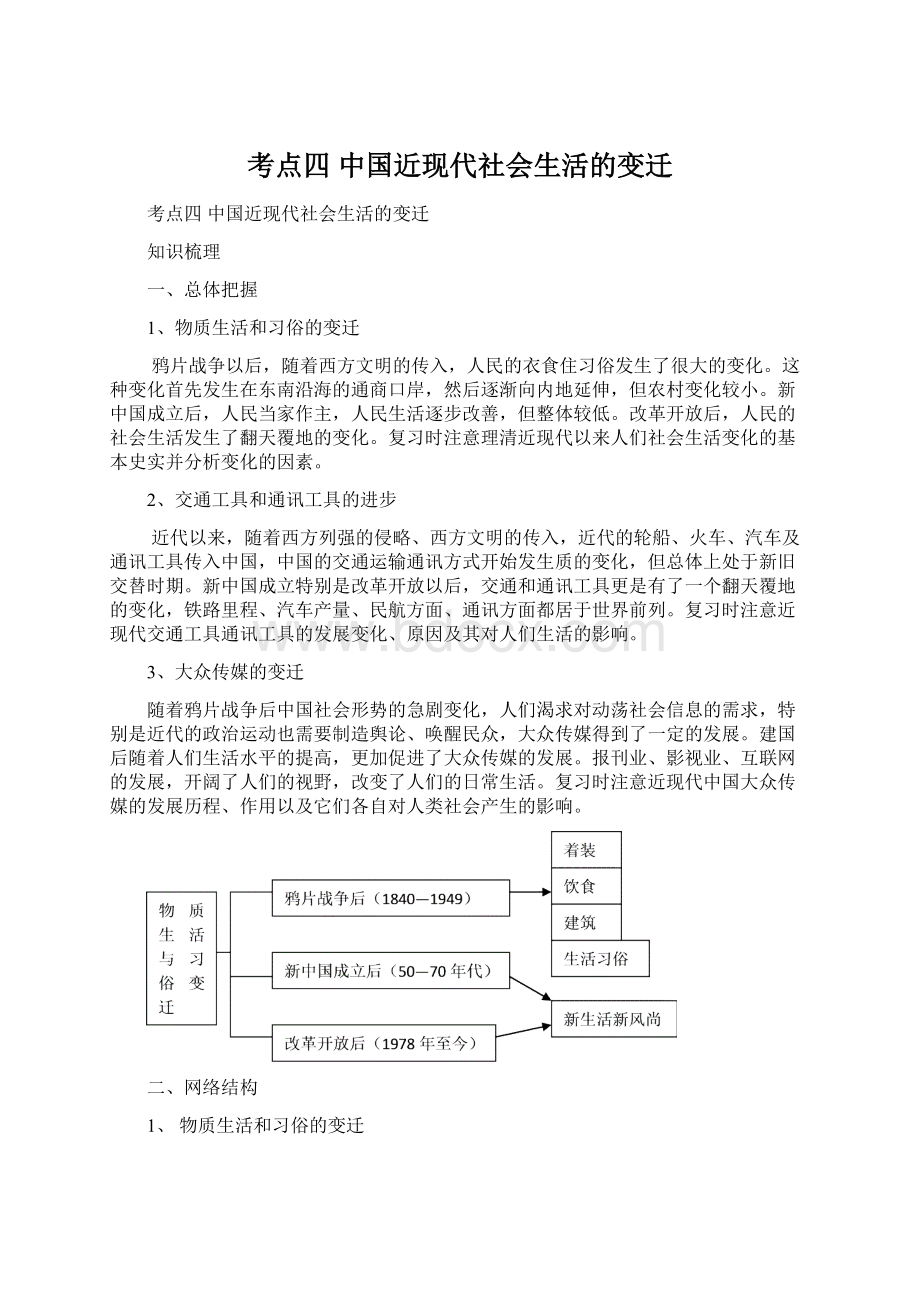

1、物质生活和习俗的变迁

鸦片战争以后,随着西方文明的传入,人民的衣食住习俗发生了很大的变化。

这种变化首先发生在东南沿海的通商口岸,然后逐渐向内地延伸,但农村变化较小。

新中国成立后,人民当家作主,人民生活逐步改善,但整体较低。

改革开放后,人民的社会生活发生了翻天覆地的变化。

复习时注意理清近现代以来人们社会生活变化的基本史实并分析变化的因素。

2、交通工具和通讯工具的进步

近代以来,随着西方列强的侵略、西方文明的传入,近代的轮船、火车、汽车及通讯工具传入中国,中国的交通运输通讯方式开始发生质的变化,但总体上处于新旧交替时期。

新中国成立特别是改革开放以后,交通和通讯工具更是有了一个翻天覆地的变化,铁路里程、汽车产量、民航方面、通讯方面都居于世界前列。

复习时注意近现代交通工具通讯工具的发展变化、原因及其对人们生活的影响。

3、大众传媒的变迁

随着鸦片战争后中国社会形势的急剧变化,人们渴求对动荡社会信息的需求,特别是近代的政治运动也需要制造舆论、唤醒民众,大众传媒得到了一定的发展。

建国后随着人们生活水平的提高,更加促进了大众传媒的发展。

报刊业、影视业、互联网的发展,开阔了人们的视野,改变了人们的日常生活。

复习时注意近现代中国大众传媒的发展历程、作用以及它们各自对人类社会产生的影响。

二、网络结构

1、物质生活和习俗的变迁

2、交通工具和通讯工具的进步

3、

大众传媒的变迁

三、知识清单

1、物质生活和习俗的变迁

(1)动荡中变化的社会生活:

变迁原因:

以后,西方列强在中国通商口岸设厂、开店、办银行,还舶来一些洋货,逐步渗透到国民生活中。

物质生活:

“穿”:

“洋布”“洋装”渐渐进人中国城市百姓生活。

辛亥革命以后,孙中山结合中西样式设计的,受到新派人士的欢迎;“吃”:

通商口岸和一些大城市里开始出现,吃西餐等;“住”:

西方建筑样式在中国传统民居中引人注目,一些官员和商人也建起、或、的豪宅;风俗习惯

(1)戊戌变法时期:

维新派主张“”“”,改革传统的婚姻制度。

(2)民国成立后:

颁布等法令。

(3)婚丧仪式由繁琐愚昧,改为。

(2)新中国的新生活新时尚:

原因

(1)新中国成立后,人民。

(2)改革开放以后,党和政府把作为经济建设的奋斗目标。

物质生活

(1)“穿”:

服装颜色从为主变为;从单一款式走向多样化;

(2)“吃”:

到1987年,中国已基本解决了温饱问题。

政府还倡导“”,丰富的蔬菜、肉蛋、海鲜摆上了百姓的餐桌;(3)“住”:

近十多年来,人民的住房状况得到很大改善。

1995年,国家在城镇启动了“”;(4)社会风俗:

成为人们日常生活的一部分。

新的社会风尚在逐步形成。

2、交通工具和通讯工具的进步

(1)交通工具的发展:

原因:

随着轮船火车汽车和电车的引进,中国交通运输方式开始发生质的变化

铁路①19世纪80年代,清政府修筑铁路,标志着中国铁路的诞生;②到,奠定了中国近代铁路网的基本格局;③建国后,随着修建、、铁路,结束了四川、福建、新疆无铁路的历史;④铁路加强了香港特别行政区和祖国首都的联系;⑤机车制造经历了、、、、的演变。

公路①20世纪初,汽车开始出现在;②清末民初近代公路修筑技术传入我国。

③民国时期由于、、,公路交通的发展受到很大限制。

④新中国的成立促进了公路交通发展。

一五计划时修建的通往西藏的公路有,中国第一个汽车制造厂是,横跨长江的第一座大桥是。

航运①19世纪70年代初期,洋务派创办,首次打破列强垄断;②进入20世纪90年代,轮船运输业呈现萎缩的状态,转向。

航空①1909年,制成中国第一架飞机,标志着中国航空事业的开始。

②1920年,中国首条航线开通,中国民航业拉开了序幕。

(2)通讯的发展:

电报①19世纪70年代,丹麦电报公司在建立第一个电报机房;②福建巡抚在主持架设中国第一条有线电报线;③20世纪初,设无线电报局;电话①19世纪80年代,外国开始在设立电话公司。

清政府20世纪初在开办第一个电话局;②新中国成立后,形成全国通讯网络。

改革开放后电讯产业快速发展,深刻地改变着人们的和。

3、大众传媒的变迁

(1)报刊:

①19世纪前期,外国人在华办报较著名的有《》《》。

②戊戍变法时期的《》,辛亥革命时期的《》及新文化运动时期的《》③新民主主义革命时期,中共创办了、、等政论性报刊,为夺取革命的胜利发挥了重要作用。

④新中国成立后,、、等成为宣传党的路线,政策和万针的主要舆论工具;

(2)电影:

①中国电影起步的标志:

1905年摄制的《》;②第一部获得国际荣誉的影片《》;③新中国成立后特别是改革开放后,电影走向一个辉煌的新时代。

(3)电视:

①1958年开始试播,标志着中国电视事业诞生;②电视迅速普及的原因:

、。

(4)互联网:

①互联网诞生于20世纪60年代末,年中国正式接入互联网;②突出特点:

;③影响:

人们可以更主动、更便捷和最大限度地获取信息。

四、特别关注

1、物质生活和习俗的变迁

(1).中国近现代社会生活的变迁同世界形势的变化、国内社会经济政治的发展密切相关。

注意总结世界形势的变化、中国国内社会经济的发展、国内政治革命的发展与中国近现代社会生活变化之间的内在联系,培养学生对整体历史把握能力。

(2).理清纵向线索:

注意清朝统治时期、民国时期、新中国成立后、改革开放后这四个时期中国社会生活的变化及其变化的原因、影响。

从而在学生心中建立起清晰的时间顺序阶段概念。

由于现在教材基本上是以专题的形式出现,因此学生的通史观念比较差。

通过单元内的纵向梳理线索,有助于提高学生的通史意识。

(3).注意学会从多角度分析历史问题。

如从不同角度分析近代衣食住习俗演变的特点:

①从地域看:

由通商口岸城市、沿海城市向内地和市镇推进;②从过程看:

从西方引进,有较强的殖民地色彩,且中西、新旧并存,甚至中西合璧、相互渗透;③从动力看:

每一次服饰、习俗的变化都与当时社会运动的推动有关,上层人物的倡导起到社会示范作用。

2、交通工具和通讯工具的进步

(1).中国近现代交通和通讯工具的进步同世界形势的变化、国内社会环境、经济的发展密切相关。

从世界形势看,注意三次工业革命对中国的影响;从国内看注意中国当时的社会环境、经济状况等对交通通讯工具发展的影响。

(2).理清纵向线索:

注意清朝统治时期、民国时期、新中国成立后、改革开放后这四个时期中国交通通讯工具变化及其变化的原因、影响,从而有助于提高学生的通史意识。

3、大众传媒的变迁

(1).中国近现代大众传媒的变迁同西方文化的传播、国内社会经济政治的发展密切相关。

注意近现代报刊业的发展与西方文化传播的关系;注意国内政治运动与报刊业发展的关系及对革命的推动作用。

注意人民生活水平的提高与大众传媒普及的关系。

(2).理清中国近现代报刊业、电影、电视、互联网发展的历程。

通过比较各种媒介的不同特点,分析它们各自对人类社会的作用。

要点突破

1、物质生活和习俗的变迁

要点一:

变化

时间

历史背景

变化表现

第一次

鸦片战争以后

中国开始沦为半殖半封社会;上海等近代大都市崛起

在被迫开放的沿海沿江地区,人民的生活发生了显著的变化,特别是城市变化尤其明显。

第二次

辛亥革命后

推翻了2000多年的封建帝制,建立了中华民国。

民主共和观念深入人心,旧的风俗习惯受到极大的冲击。

第三次

新中国成立后

人民当家作主,在政府的强制下,一些丑恶现象被取缔。

物质生活改善,社会风气有了根本性改变。

但生活水平普遍不高,农民温饱问题未解决。

第四次

改革开放以后

工作重点放在经济建设上,实施改革开放,切实关注民生。

人民衣食住行精神生活发生翻天覆地的变化,正在全面建设小康社会。

要点二:

中国近现代人民的物质生活和风俗变迁的不同变化及其原因

①近代:

具有明显的半殖半封的烙印;人民的物质生活和风俗变迁只是在大城市和东部沿海地区发生变化,而广大的农村几乎没有进入近代生活,仍然是自给自足的自然经济时代。

原因:

受外国侵略的影响,并且东南地区受西方思想,特别是民主革命思想影响大,人民的思想意识开放;政治革命的推动。

②现代:

新中国成立后,人民当家作主,人民生活逐步得到改善。

改革开放后,在20世纪末总体上达到小康水平,物质生活和精神生活都发生了翻天覆地的变化。

原因:

改革开放前,中国人特别是农民的温饱问题长期未能得到解决的原因有:

生产力低下、人口多、极“左”思潮的影响。

改革开放后发生重大变化的原因有:

改革开放政策的正确实施,如菜篮子工程、安居工程;农村社会生产力进一步解放和社会主义市场经济体制的推行;广大人民的积极劳动。

要点三:

近代以来中国社会生活演变的特点和规律

特点:

:

①与中国近代向西方学习的发展密切相关;②随着中国民主进程的发展而不断加深;③地域间存在着严重的不平衡;④始终保持着民族特色;

规律:

①中国的近代社会生活的变化经历了一个由被动接受到主动向西方学习的过程;②变化随着中国近代社会经济、社会思想的变化而不断加深;③变化实质上是东西方文化的激烈碰撞,结果是中西文化逐渐结合,且保留了中华民族的文化特色;④变化有利于封建因素的消弭和促进中国社会的向前发展;

【典例1】.(2008江苏卷)1869年,《教会新报》的一篇文章写道:

“外国生产皆归男医接生,虽经此例,似不成规矩。

……男归男医,女归女医,岂不至善也!

”材料反映出当时的中国【】

A.虽已开放,但人们思想还比较保守B.西方男女平等观念逐渐深入人心

C.旧的风俗习惯受到西方民主思潮的冲击D.人们难以接受西方医学知识

【解析】本题考察近代中国思想观念的变化。

鸦片战争以后,随着西方列强的入侵,西方文化的传入,中国人的思想观念逐步由原来“男女授受不亲”的绝对保守向开放转变。

在这个过程中,东部沿海的通商口岸首先开始发生变化,随着列强侵略的加深逐步向内地延伸。

不过农村由于封建思想根深蒂固变化甚小。

【方法技巧】解答此题的关键一是注意时间。

1869年,中国的大门刚刚打开,思想观念还比较保守,同时也有一定的变化;二是理清材料内容。

材料的意思是生育时西方都由男医生接生,但在中国不太合适。

……应该男医生给男的看,女医生给女的看。

通过以上分析可知B、C、D三项与史实有出入。

【答案】A

2、交通工具和通讯工具的进步

要点一:

工业革命与近现代中国交通通讯工具的进步

第一次工业革命时期:

1807年,美国人富尔顿制成的以蒸汽机为动力的汽船试航成功。

1814年,英国人史蒂芬孙发明了蒸汽机车;1825年,火车试车成功。

洋务运动时期,洋务派在1872年创办轮船招商局,打破了列强在中国的垄断局面。

19世纪80年代初,清政府修筑了第一条唐胥铁路。

第二次工业革命时期:

19世纪40年代试验成功有线电报;70年代贝尔发明电话;80年代卡尔·本茨成功制造出由内燃机驱动的汽车;1903年莱特兄弟试验成功飞机;90年代马可尼试验无线电波取得成功。

洋务运动时期福建巡抚在台湾主持架设中国第一条有线电报线;20世纪初上海设立无线电报局,在南京开办第一个电话局;1909年冯如制成中国第一架飞机。

第三次工业革命时期,中国更是抓住机遇,迅速把一些交通通讯工具引入中国,并完成了自主研发,有些居于世界前列。

要点二:

影响中国近代通讯工具发展的因素

主要有几方面:

①外国侵略的需要;②工业革命对中国的影响;③中国是封建的落后国家,生产力落后,科学技术落后,经济基础薄弱;④政府的政策影响;⑤近代政府同列强的交涉中思想观念的变化;⑥中国近现代社会经济的不断发展推动;

【典例1】(2008年高考宁夏卷)据记载,1888年清朝政府在北京西苑修建了一条铁路,慈禧太后因火车司机