文化人类学课程之读书报告.docx

《文化人类学课程之读书报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《文化人类学课程之读书报告.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

文化人类学课程之读书报告

《文化人类学理论》课程之读书报告

张伟强

(社会学系,学号:

2009XXXXX)

一、人类学理论发展演绎的回顾

作为一名开始涉猎《文化人类学》的新兵,本学期比较系统地学习、了解人类学的理论发展和演绎过程,兹择八大理论或流派,分别对之概要梳理,意在增进认识。

1.进化论流派

从本质上讲,人类学中进化论有四个广义的分支:

单线进化、普遍进化、多线进化和新达尔文主义。

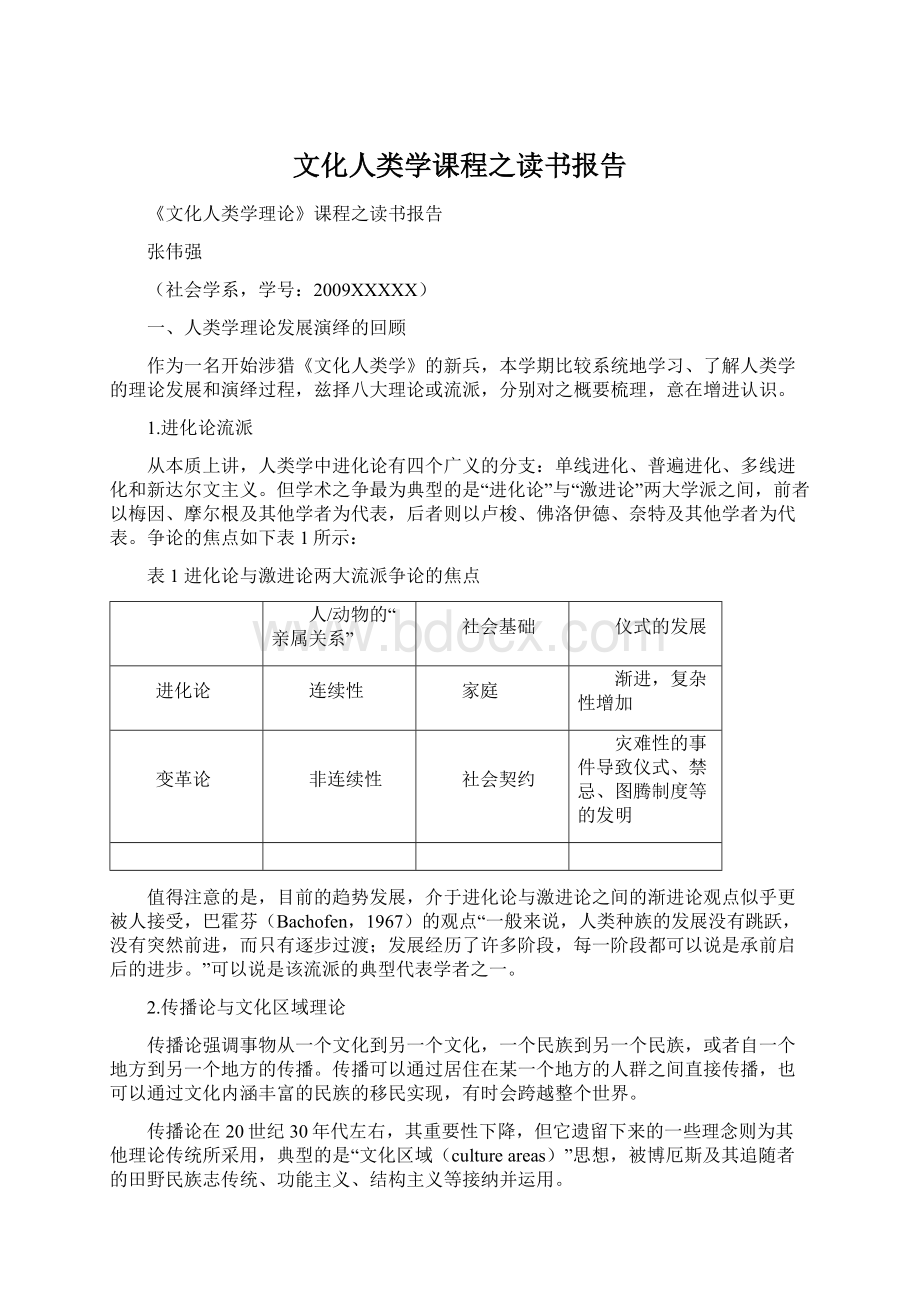

但学术之争最为典型的是“进化论”与“激进论”两大学派之间,前者以梅因、摩尔根及其他学者为代表,后者则以卢梭、佛洛伊德、奈特及其他学者为代表。

争论的焦点如下表1所示:

表1进化论与激进论两大流派争论的焦点

人/动物的“亲属关系”

社会基础

仪式的发展

进化论

连续性

家庭

渐进,复杂性增加

变革论

非连续性

社会契约

灾难性的事件导致仪式、禁忌、图腾制度等的发明

值得注意的是,目前的趋势发展,介于进化论与激进论之间的渐进论观点似乎更被人接受,巴霍芬(Bachofen,1967)的观点“一般来说,人类种族的发展没有跳跃,没有突然前进,而只有逐步过渡;发展经历了许多阶段,每一阶段都可以说是承前启后的进步。

”可以说是该流派的典型代表学者之一。

2.传播论与文化区域理论

传播论强调事物从一个文化到另一个文化,一个民族到另一个民族,或者自一个地方到另一个地方的传播。

传播可以通过居住在某一个地方的人群之间直接传播,也可以通过文化内涵丰富的民族的移民实现,有时会跨越整个世界。

传播论在20世纪30年代左右,其重要性下降,但它遗留下来的一些理念则为其他理论传统所采用,典型的是“文化区域(cultureareas)”思想,被博厄斯及其追随者的田野民族志传统、功能主义、结构主义等接纳并运用。

传播论的先驱:

源于18世纪假定印欧语族所有语言之间都有历史联系的语言学传统,期间贡献最大的学者是缪勒、巴斯蒂安。

但是将传播论推向高峰的则是德奥传播学派,代表性的领军学者是拉策尔(Ratzel)。

他的观点“单一文化要素趋向于传播到其它地方,而整体“文化复合体(culturecomplexes)”则通过迁移扩散开来。

”他所举的最著名例子是非洲和新几内亚发现的猎弓之间的相似性。

拉策尔的重大成就之一就是第一次将世界划分为我们今天所谓的“文化区域”。

拉策尔的追随者费罗贝纽斯、格雷布内尔、施密特等则进一步推进传播论发展,提出“文化圈”的概念、“文化圈的研究”得到扩展和延续,曾一度占据统治地位。

随着人类学其他理论的崛起发展,传播论已经变成当今文化人类学所有理论中最不流行的学说,但是,它并没有消亡。

文化区域研究崛起的地方是美国,以博厄斯、罗维、萨佩尔、克虏伯等为代表的一大批学者帮助发展了文化区域概念,他们将他们的努力方向放在定义具体区域并记录“文化特质(culturetraits)”上。

所谓文化特质是每个文化内部最小的文化单位。

他们倾向于越过普遍性而强调特殊性。

从根本上看,“文化区域研究”是从德奥传播学派较温和的理论转换而来,两者构建了人类学先后产生的思想中例如,进化论的、功能论的和结构主义的等多种多样,最为有意思的观点之一。

传播论的遗产以其古典形式存在于文化区域研究中——既存在于这些区域之间的历史联系中,而且更重要的,也存在于透彻的区域研究中。

研究方法中的三种比较类型:

案例比较、全球比较和控制比较(包括区域比较),至今仍然适用。

3.功能主义与结构—功能主义

功能主义源自进化论思想。

它作为一种人类学观点盛行起来,部分地来源于法国社会学家涂尔干,但更决定性的来自于马林洛夫斯基和拉德克里夫-布朗的著作。

马林洛夫斯基最主要的影响是在英国,特别是他创立“参与观察”传统方面。

拉德克里夫-布朗的影响力则主要在南非、澳大利亚和印度,在美国,尤其是芝加哥大学,主要是间接通过索尔·塔克斯、费雷德·埃根等学者的著作得以传播。

这一时期有大量的田野民族志著作问世。

例如,《西太平洋的航海者》(Malinowski,1922),《原始社会的结构与功能》(Radcliffe-Brown,1952),《社会人类学方法》(Radcliffe-Brown,1958),《努尔人中的亲属关系与婚姻》(Evans-Pritchard,1950a),《氏族制度动力学》(Fortes,1945),《亲属关系之网》(Fortes,1949)、《西普埃布络人的社会组织》(Eggan,1950)等等。

马林洛夫斯基和拉德克里夫-布朗两位大学者和他们的继承者的卓越贡献在于在全球范围的人类学学科建立了制度化的基础。

4.行动中心、过程论和马克思主义观点

从20世纪50年代起,有人开始进行大量尝试,以使人类学摆脱以往形式的、以社会为中心的研究范式,特别是结构—功能主义,而倾向与更加个体和行动中心的研究范式。

代表性的理论流派有“互动论(transactionalism)”、“曼彻斯特学派”、作为结构主义分支的“过程论”等。

关于社会和文化过程的早期理论主要有齐美尔和韦伯的社会学理论、克虏伯的“文化模式和过程(culturepatternsandprocesses)”、范杰内普的“过渡仪式(ritesofpassage)”。

期间马克思主义革命的成功促使了建立在社会关系基础上的过程论的产生。

许多人对功能主义和结构主义的兴趣转向了马克思主义,当然马克思主义也包含着一些其他理论的见解。

20世纪60年代马克思主义学派崛起,并在随后的20多年的学术界影响深远,尤其在前苏联、法国、英国、南非、印度、荷兰、斯堪的纳维亚国家、加拿大、拉丁美洲。

马克思主义人类学最核心的概念是“生产方式(modeofproduction)”,它出自卡尔·马克思的名著《资本论》第一卷。

区分:

上层建筑(superstructure)与下层结构(infrastructure);中心(centre)与外围(periphery)。

研究的兴趣不再局限于土地、劳动力、资本等,对包括技术和劳动力过程的社会再生产、对不同生产方式的联系或它们之间的互动等也兴趣日增。

值得一提的是,期间颇有影响力的学说是政治经济学派与全球化理论。

尤其是伊曼纽尔·沃勒斯坦(Wallerstein,1974--1989)的“世界体系”研究和安德烈·冈德·弗兰克的“不发达”观点,最具代表性。

文化领域与经济领域一样,“全球”与“本土”的关系已经成为学科中普遍关注的话题。

大体上马克思主义学派中不同学派的研究方法各有侧重地强调了社会进化、传播(全球化)、功能、结构甚至反思(reflexivity)。

互动论来源于马林洛夫斯基的社会结构观点,也来源于齐美尔及韦伯的社会学理论。

互动论的代表是弗雷德利克·巴特,他提出了一中研究方法,重视通过互惠关系和决策制定过程对社会行动、认同协商(thenegotiationofidentity)和社会价值的生产的研究。

“曼彻斯特学派”则是不同思想观点和多样化的学术兴趣的混合——从仪式到法律过程,从象征结构到非洲中南部英国殖民地中白人与黑人的关系。

然而,超越前期曼彻斯特学派成员,赋予曼彻斯特学派与众不同的特性的两位学者是马克斯·格拉克曼和维克多·特纳。

前者给社会学人类学带来了新的方法论工具,即著名的“广泛个案研究(extendedcasestudy)”。

后者的著作《一个非洲社会的分裂和延续》(Turner,1957)被誉为“理解曼彻斯特学派主要流行观点、理论走向和经验关注点的主要著作”。

十分引人注意的是在20世纪80年代曾出现了一场关于结构、过程和历史事件之间关系的学术激烈争论。

例如:

“库克船长之死”、“克钦人的政治经济”、“卡拉哈里的历史和田野民族志”,至今仍为“公案”。

5.相对论与认知科学

从19世纪末开始,虽然热衷的程度不同,人类学家一直是“文化决定论者(culturedeterminists)”。

梅尔福尔德斯皮罗(当代著名的文化相对论批评家)定义了三种文化相对论:

描写性相对论(descriptiverelativism)、规范性相对论(normativerelativism)和认识论相对论(epistemologicalrelativism)。

规范性相对论大致有两种不同形式:

认知相对论(cognitiverelativism)和道德相对论(moralrelativism)。

认知相对论也有两种不同的形式:

一般文化决定论(generalculturedeterminism)和特殊文化决定论(particularculturedeterminism)。

文化相对论的第一个伟大人物是弗朗兹·博厄斯(1858—1942年),他的主张基本上属于描述性相对论。

代表性的著作是《原始人的心智》(Boas,1938)、《种族、语言和文化》(Boas,1940)以及他的600余篇短文。

博厄斯是美国人类学的开山鼻祖式人物。

有关“原始思维”、“理性思维”的争论在这一时期十分活跃,列维·布留尔和沃尔夫的著作所表达的观点大相径庭,堪称经典。

列维·布留尔是反相对论者,他写了六部有关“原始思维”的著作:

《低等社会的精神作用》、《土著人如何思维》、《原始思维》、《原始人的“灵魂”》、《原始人和超自然力》、《原始神话》和《原始社会中的神秘经验与象征》。

“萨丕尔—沃尔夫假说”理论(语言相对论)是由沃尔夫和他的导师爱德华·萨丕尔提出的,该理论认为:

思维方式不只仅有“我们的”和“他们的”这两种,而是多种多样的。

而且每种思维方式与思想者的语言是相联系的。

1954年,美国语言学家肯尼斯·派克发表了长达762页的文章《语言及人类行为结构的统一理论》的第一部分,提出“声音(sounds,thephonetic,语音)”和“声音的意义单位(meaningfulunitofsound,thephonemic,音位)”之间是有关系的观点,并且认为“任何种类的单位(theetic,音素/客位)”和“任何种类的有意义的单位(theemic,音位/主位)”之间都有广泛的联系。

换言之,音素/客位是一个具有普遍性的层次,或说是能被“客观的”观察者发现的层次。

音位/主位是在某种语言或文化中有意义区别的层次。

可以说这是认知人类学崛起的标志成果。

随后的发展是“亲属关系”的研究。

值得关注的是,从20世纪60年代到80年代,发生了一场有关对“原始”民族中的理性这一问题的争辩,许多哲学家、社会学家和人类学家在各种会议上和出版文集中都参与到其中。

最著名的文集有《理性》(BryanWilson,1970)、《理性和相对论》(MartinHollisandStevenLuke,1982)。

6.结构主义

所谓“结构主义”是指那些认为形式高于内容的理论观点。

结构主义者认为,人们通过了解事物如何组合而获知它们的意义,而不是孤立地去理解事物。

各种层次的语言结构(例如:

音位、词法、句法)几乎与文化的各个方面(例如:

亲属关系、烹饪、神话)都潜在的类比性。

典型的代表性学派有“索绪尔和布拉格学派之结构语言学”和“列维·斯特劳斯之结构人类学”。

瑞士语言学家费迪南·德·索绪尔的演讲集《普通语言学教程》(Saussure,1916)的出版,标志着语言学研究开始强调共时和结构分析,同时也标志着符号学和符号论的建立和结构主义的诞生。

索绪尔创建了许多现今在语言学和社会科学各领域仍很普遍的区分:

历时性和共时性、语言和言语、横组合和联想(众聚合)、符号能指和符号所指。

列维·斯特劳斯被认为是当代最伟大的人类学家之一,作为结构人类学的领军人物,其影响一直到今天。

其代表作有:

《亲属制度的基本结构》(1967)、《忧郁的热带》(1976)、《图腾崇拜》(1962)、《原始人的心智》(1962)、《神话学》、《神话与意义》(1978)等。

结构主义的内容从最广义上说就是有关模式的:

第一眼看上去毫无关联的事物是如何成为一个相互作用的系统中的一部分的。

在结构主义理论中,整体比部分的总和大,大多数整体可