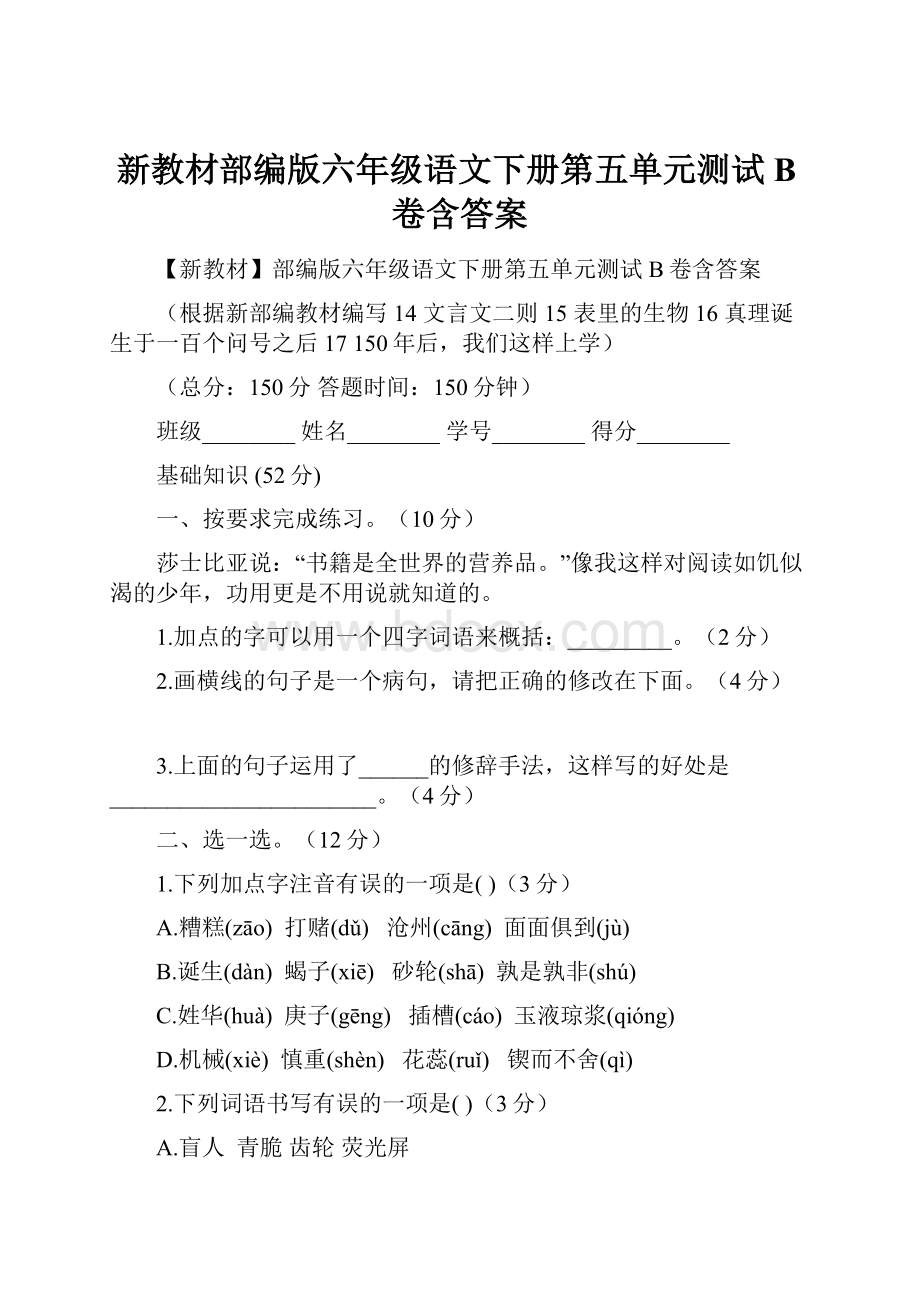

新教材部编版六年级语文下册第五单元测试B卷含答案.docx

《新教材部编版六年级语文下册第五单元测试B卷含答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《新教材部编版六年级语文下册第五单元测试B卷含答案.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

新教材部编版六年级语文下册第五单元测试B卷含答案

【新教材】部编版六年级语文下册第五单元测试B卷含答案

(根据新部编教材编写14文言文二则15表里的生物16真理诞生于一百个问号之后17150年后,我们这样上学)

(总分:

150分答题时间:

150分钟)

班级________姓名________学号________得分________

基础知识(52分)

一、按要求完成练习。

(10分)

莎士比亚说:

“书籍是全世界的营养品。

”像我这样对阅读如饥似渴的少年,功用更是不用说就知道的。

1.加点的字可以用一个四字词语来概括:

_________。

(2分)

2.画横线的句子是一个病句,请把正确的修改在下面。

(4分)

3.上面的句子运用了______的修辞手法,这样写的好处是_______________________。

(4分)

二、选一选。

(12分)

1.下列加点字注音有误的一项是()(3分)

A.糟糕(zāo)打赌(dǔ)沧州(cāng)面面俱到(jù)

B.诞生(dàn)蝎子(xiē)砂轮(shā)孰是孰非(shú)

C.姓华(huà)庚子(gēng)插槽(cáo)玉液琼浆(qióng)

D.机械(xiè)慎重(shèn)花蕊(ruǐ)锲而不舍(qì)

2.下列词语书写有误的一项是()(3分)

A.盲人青脆齿轮荧光屏

B.洪亮定理教授疑问

C.调整昏倒丑恶正确

D.蟋蟀测验程序司空见惯

3.下列每组词语加点字意思相同的一项是()(3分)

A.走马观花/走南闯北B.自愧弗如/弗若之矣

C.过犹不及/望尘莫及D.不以为然/非然也

4.下列关于标点符号的用法分析正确的一项是()(3分)

A.“父亲的‘不许动’更是让我对它的好奇心一天比一天增加。

”句中引号表示强调。

B.“这倒也无所谓,最令她痛恨的东西是那个槽口——她非得把作业和试卷塞进去的那个口子。

”句中的破折号表示插说。

C.“有人说过这样一句话:

真理诞生于一百个问号之后。

”句中冒号表示停顿。

D.“有的年轻人虽风华正茂却华发早生;有的人甚至为此付出了全部心血与生命,未能等到成功的那一天便溘然长逝……”句中的省略号表示列举的省略。

三、判断对错,对的打“√”,错的打“×”。

(10分)

1.“孤陋寡闻”指学识浅薄,见闻狭窄。

()

2.1958年,我国第一颗人造卫星上天。

()

3.《他们那时候多有趣啊》只运用了语言描写和动作描写。

()

4.《真理诞生于一百个问号之后》在写法上的主要特点就是用具体的事实说明道理。

()

5.“蝎子是多么丑恶而恐怖的东西,为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢?

”这句话运用了修辞手法。

()

四、日积月累。

(10分)

1.穷则变,________,________。

________,________,又日新。

苟利于民,________;苟周于事,________。

2.__________________,__________________,此不为远者小而近者大乎?

__________________,__________________,此不为近者热而远者凉乎?

五、阅读下面的材料,谈观点。

(10分)

中华国学经典指中华文化中最优秀,最精华,最有价值的典范性著作。

专家疾呼“让中华优秀传统文化走进中小学课堂”,“国家应把中华优秀传统文化引入国家实验课程”。

不少地方的中小学已开设国学教育课,每周1课时。

在中小学开设国学教育课,有人赞成但也有人反对。

赞成的人说:

“__________________

_____________________________________________________________________________。

”

反对的人说:

“______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________。

”

阅读理解(38分)

六、课内阅读。

(14分)

玛琪叹了口气,照它的话做了。

她脑子里还在想着当她爷爷的爷爷是个小孩子的时候,他们上的那种老式的学校。

附近所有的孩子都到一处去上学,他们在校园里笑啊,喊啊,他们一起坐在课堂里上课;上完一天的课,就一块儿回家。

他们学的功课都一样,这样,在做作业的时候他们就可以互相帮助,有问题还可以互相讨论。

而他们的老师是真人……

机器老师正在屏幕上显现出这样的字:

“我们把1/2和1/4这两个分数加在一起——”

玛琪在想,在过去的日子里,那些孩子一定非常热爱他们的学校。

她想,他们那时候多有趣啊!

1.文中省略号表示什么?

省略号的内容还可能是什么?

请补充。

(4分)

2.从喧闹的校园和闪烁的屏幕中,可以看出作者运用了怎样的写法?

产生了怎样的效果?

(5分)

3.从文中最后一句话中可以看出玛琪对“老式的学校”的________。

如果是你,你会喜欢什么样的学校?

是老式的,还是机器人式的?

请简单说明一下。

(5分)

七、课外阅读。

(24分)

生物钟

佚名

什么是“生物钟”?

简单地说,就是动、植物的生命活动中表现出来的一种有规律的、周期性的生理现象。

作为高等动物的人,也有这种现象。

人体“生物钟”规律,是不受大脑支配的,它是亿万年生物演化进步的结果。

比如,一个正常的人,不必看表,就知道吃饭和睡觉的时间是否快到了。

人们感到饿或困的时候,总是非常接近正常的就餐和就寝的时间。

早晨,即使没有任何外界刺激,人们也会在一定的时间醒来。

科学家证实,人体存在着一个33天的智力变化周期,在两个周期交接时,人的智力下降,人容易激动,工作容易出错。

发生口角、车祸、工伤大多数集中在这一两天。

确定这个周期的时间,在国外已经是很容易的事了,许多人这一天在胸前挂上鲜艳的小牌,提醒同事帮助自己避免错误。

我们应该注意自己的这一周期,利用这一规律,在每周期的智力高峰时学习,就会事半功倍。

另外,由于长期的星期日休息制度,人们还形成了每星期的智力周期。

在美国,是星期六、星期天休息两天。

人们购买汽车,总是争取买星期二、三、四生产的,因为星期一和星期五临近休息日,智力有下降的趋势,容易出次品。

在一天之中,人的智力也是存在周期的,早晨和晚上8到10点最高,上午次之,下午又次之,最差是黄昏。

一些积极好学的青少年,往往忽视“生物钟”的存在,把“头悬梁,锥刺股”当作成长的唯一途径,晚上“攻关”到深夜,由于生物钟作用,智力下降,使效率显著降低。

第二天早上起不了床,即使挣扎着起来了,整整一个上午昏昏沉沉,始终达不到最佳状态,收获甚微。

午后和黄昏又加紧学习,无奈已进入智力低潮,不但不能高效率学习,还会导致疲劳,影响晚上的学习效率。

一个青少年,如果长期破坏“生物钟”规律,不可避免地会导致失眠和神经衰弱。

每年高考前,总有一些考生由于神经衰弱而无法投考,每年大学新生入学后,又总有一些学生由于神经衰弱而休学,这是需要认真记取的。

我们认为,所谓“悬梁刺股”,其实就是和生物钟规律作“顽强斗争”,短时期使用一下,还可以有点功效,长期使用就要付出高昂代价。

在学校,往往可以发现一些刻苦的学生,成绩平常;一些蹦蹦跳跳的学生,反而成绩优秀,人们往往认为前者笨而后者“天分高”。

其实,这和“生物钟”规律很有关系,前者由意志控制学习时间,经常破坏生物钟的规律,后者往往比较任性,困了就休息,精神来了就学习,较好地利用了智力高峰。

学习成绩是和高效率的学习时间成正比例的,而高效率的得到,主要依靠良好的休息。

一些国家领导人和科学家,在工作之余,总是抓紧时间洗澡、散步、听音乐、跳舞、绘画和练书法,就是为了休息,使“生物钟”得以正常工作。

认识“生物钟”,承认它的存在,尊重它的规律,合理安排学习和休息时间,就会使我们学习进步,身心愉快。

1.从分类上看,这是一篇_______说明文,主要说明___________________________。

(4分)

2.选文第一自然段的开头运用了_______的修辞手法,其表达效果是___________________________________________________________________________________________。

(4分)

3.文中的“智力周期”有哪几种?

表现形式分别是怎样的?

(8分)

4.文中画横线的句子中,“顽强斗争”是指__________________________;“高昂的代价”则是指_____________________________________________________________________。

(4分)

5.文中提到“在学校,往往可以发现一些刻苦的学生,成绩平常;一些蹦蹦跳跳的学生,反而成绩优秀”,作者认为发生这种现象的根本原因是什么?

(4分)

作文(60分)

八、习作园地。

题目:

插上科学的翅膀飞

要求:

依据科学根据写一篇科幻故事,将头脑中天马行空的想象记录下来。

看看谁写的科幻故事奇特而又令人信服。

一、1.不言而喻2.像我这样对阅读如饥似渴的少年,它的功用更是不用说就知道的。

3.引用使语言更有说服力,更具有权威性,同时还能增强文采美和文化含量,也能更好地证明自己的论点

二、1.D2.A3.B4.D

三、1.√2.√3.×4.√5.×

四、1.变则通通则久苟日新日日新不必法古不必循旧

2.日初出大如车盖及日中则如盘盂日初出沧沧凉凉及其日中如探汤

五、示例:

开设国学教育课,有助于我们认识中华文化的丰厚博大,提高自身品德修养

开设国学教育课,会加重中小学生的学习负担。

六、1.列举的省略。

略(合理即可)

2.运用了对比的手法,更加鲜明地突出了老式学校的热闹、充满人情味以及机器人的冰冷。

3.喜爱和向往。

略(理由合理即可)

七、1.事理生物钟及如何运用生物钟规律提高学习与工作效率

2.设问引起读者的注意和思考

3.三种。

①一个33天的智力变化周期。

②每星期的智力周期。

③在一天之中的智力周期。

4.忽视“生物钟”的存在,晚上熬夜,白天又继续紧张地学习进入智力低潮,不能高效率学习,精神疲惫,甚至导致失眠和神经衰弱,无法继续正常的生活与学习

5.根本原因是是否合理地运用“生物钟”规律,有的学生由意志控制学习时间,经常破坏生物钟规律,有的学生则较好地利用了智力高峰。

学习成绩是和高效率学习时间成正比例的,因此造成成绩的差别。

八、略

2.

卖豆浆的孩子

鲁先圣

①在我居住的小区门口,有一个天天早晨卖豆浆的孩子,这个孩子有十一二岁的年龄。

他在这个地方卖了多少天了,我不得而知。

我只知道从我不久前搬到这里来住,每天早晨的六点多钟开始,这个小孩子就在小区门口吆喝()他的鲜豆浆了。

②最初发现这个卖豆浆的孩子,我以为是孩子的父母正巧这几天有什么事,让孩子代替几天罢了,也没有引起过多的注意。

但是,时间一天一天地过去,门口吆喝鲜豆浆的声音却一直是这个孩子,一种好奇心驱使着我走出了家门,我实在想了解个究竟。

③有时候买豆浆的人很多,只见他很用力地用那个很大的铁皮瓢一下一下地从那个大塑料桶里往外舀清水添加到豆浆机里,又很熟练地在豆浆机的出口用塑料袋接豆浆,五角钱一份,他很熟练地算账、找钱、舀()豆浆,有条不紊。

盛清水的塑料桶有一米多高,放在一辆三轮车上,因而当卖去一半多以后,再舀,他的臂膀就不够长了。

这时候,他往往就将半个身子趴在桶边上。

我的心中有很多的疑问与不解,在当今这个时候,这么小的孩子,应该是早晨起不了床,被父母吆喝起来吃早点去上学了,而他却早早地在这里卖豆浆了。

他一定有一个不同寻常的家庭,有着许多同龄孩子所没有的经历和背景。

我总想找个机会与他pān()谈,但看到他辛苦忙碌的样子,我虽然想急于了解却又不忍心打扰他。

④这一天,下了小雨,但是,孩子的吆喝声依然准时传来,我从家里走出来,发现他依然像往日一样站在小区的门口磨着豆浆。

买豆浆的人很少,到我买的时候,我趁着没有人,就问他:

你爸爸妈妈呢?

怎么天天就你一个人?

他回答说爸爸妈妈在另外两个地方卖。

我又问,你卖了多长时间了?

他说一年多了,从10岁开始就卖。

看着面前这个孩子,心里很不是滋味。

10岁,他就开始为生计而早起了。

他不是短短的几天代替父母,而是承担了家庭中谋生计的一份责任,或者说,他从10岁开始就有了一种职业。

⑤我问他,卖豆浆不影响学习吗,起这么早?

他说没事,卖完了再去,在班里还是最早到的呢!

孩子生得虎头虎脑,极壮健,很精神,两只眼睛明亮而有神,他已经没有了一个十一二岁孩子所拥有的那些稚嫩与娇气,而平添了一份成熟,几分老练,一些骨气,而且,我还看到了一种生的勇气与坚强。

⑥当时小雨一直在下,他的头发和一件小背心都淋湿了,这个时候走过来一个领孩子去上学的女人。

那孩子穿了一件夹衣,女人给孩子打着一把美丽的伞。

那个孩子看上去也是十一二岁的年龄。

⑦站在两个孩子之间,我不由自主地摇了摇头,那个孩子现在是幸福的,但这个卖豆浆的孩子呢?

我无言以对。

后来,我听别人讲,这个孩子的父母都在一个工厂里上班。

工厂停产放假了,就做起卖豆浆的生意。

⑧每天见到这个卖豆浆的孩子,我的心里便有许多苦涩的东西在流tǎng()。

我想我不能够责怪孩子的父母让这么小的孩子就担负了生活的责任,或许这个孩子挣的这一份,就是他自己的生活费或学费。

没有这一份收入,他就不能去读书了。

⑨卖豆浆的孩子天天早上六点钟就在我居住小区的门口响亮地吆喊,这个声音成为了我们居民生活中的一部分,或者起床买早点,去上班,喊孩子起床,或者去做生意。

而我,也总是在听到这个清脆的声音之后,放下台上正在读的书或停下写作的思路,走出家门,吸纳新鲜空气,驱除一夜伏案的劳累。

⑩我总这样想,这个孩子今天卖豆浆的经历,一定是他将来人生的一笔财富。

1.给文中加点字注音或根据拼音写字。

2.根据“我”对孩子卖豆浆行为的情感态度变化,理清文章思路,完成填空。

______________→我实在想了解个究竟→______________→我希望这是他将来的一笔财富

3.第⑤段画线句“孩子生得虎头虎脑,极壮健,很精神,两只眼睛明亮而有神”是什么描写?

有什么作用?

4.文中画“”线的句子中,作者为什么要将两个孩子放在一起写?

作者的“无言以对”之时,内心是怎么想的呢?

5.结合卖豆浆孩子的经历,联系生活实际,谈谈你获得的启示。

1.heyǎo攀淌

2.没注意心里不是滋味

3.外貌描写,突出孩子的可爱、健壮,为下文我看到了一种生的勇气与坚强作铺垫。

4.两个孩子放在一起,更能突显卖豆浆孩子的不容易与艰辛。

作者内心一定是苦涩的,一定在为男孩的遭遇而感到难受。

(具体的想法,合理即可)

5.越坎坷的经历,对将来越是巨大的财富。

生活中有许多不幸,我们要怀抱希望,勇敢面对。

3.

睡在炊烟里的母亲

朱成玉

①母亲老了,总是遗忘。

晾晒的农物忘了在下雨前收回,莫名其妙就弄伤了手脚,衣服上的扣子去向不明,做饭糊锅底的次数越来越多……有人说,这是老年痴呆症的前兆,的确,现在的母亲,有时候甚至分不清左手和右手。

②唯一忘不掉的,是她自己的孩子。

忘不掉孩子们的生日,大概她也知道自己的记性不佳,便在日历上找到那些日子,然后叠起来,用以提醒自己。

③除了儿女,母亲的口袋空空如也。

如今,儿女们如鸟一样飞远,母亲的桌上只有一双孤独的筷子。

母亲,被冷落在遥远的炊烟里,一转身又是一年。

④看到炊烟,就看到母亲了。

我总是这样想,并习惯了这样去看每个人家的炊烟:

炊烟缓缓,那一定是孩子们都在母亲的怀里,母亲用她的安详笼罩着孩子们的美梦;炊烟凌乱,那一定是孩子们迟迟未归,母亲牵肠挂肚,急得在院子里打转。

⑤那时,我就是个喜欢疯跑的孩子,也是喜欢哭泣的孩子,满脸鼻涕的孩子。

可是,母亲依然会毫不犹豫地把我抱起,毫不犹豫地,深深地吻下去。

⑥一丝风也没有的时候,炊烟笔直笔直的,那很像年轻时候的母亲,身材高挑,相貌出众,被村里无数后生的眼睛偷偷地打量过。

⑦可是一阵风就会将那笔直的身段吹弯,就像现在佝偻着的母亲。

原来,炊烟也是会老的啊。

母亲,用褶皱,用后半夜的一盏油灯,用老花镜,用哆哆嗦嗦的手,用手上的针线……爱着我们,却极力不发出声来。

哪怕一声轻咳,都埋在一块柔软的巾帕里。

⑧柴米油盐,是这一生和母亲最亲密的事物。

厨房是母亲的舞台,围裙是她的道具,锅碗瓢盆是她的乐声。

即便在艰苦的日子里,母亲也总是认认真真地做饭,从来不对付。

都说巧妇难为无米之炊,可是母亲却不一样,没看见她用了多少食材,却总能变着花样地做出许多可口的饭菜来。

母亲在厨房里劈啪作响,把贫苦颠得上下翻飞,把日子炒得香滋辣味。

灶台底下的火焰,总是忍不住窜出来为母亲鼓掌。

⑨而从灶台下欢快地跑向屋顶的炊烟,是缠绕在母亲手上的戒指,一生都未曾褪下。

因为,在母亲的指缝间,我总能闻到葱花的味道,家的味道。

⑩所以,我家的炊烟是有着葱花味儿的炊烟。

我家的炊烟也是最好客的炊烟,总是微笑的。

或是点头,或是招手。

欢迎你,挽留你。

⑪炊烟,就这样在我的目光里一茬一茬地熄灭,又一茬一茬地升起。

⑫今夜,我想念母亲。

可是我无法回到她的身边,唯有希望故乡的风能轻一点儿,别把我家的炊烟吹得东倒西斜。

因为母亲在炊烟里睡着,她累了,让她多睡一会儿吧,借着炊烟的暖。

⑬母亲,今夜我们梦中相见。

(选自《辽宁青年》2014年第10期,有改动)

1.作者由“炊烟”回忆了母亲的哪些活动?

2.第①自然段与第②自然段在内容上是否矛盾?

为什么?

3.从修辞角度赏析下面句子的妙处。

厨房是母亲的舞台,围裙是她的道具,锅碗瓢盆是她的乐声。

4.请用简洁的语言概括文中母亲的形象。

5.你认为该文题目好不好?

说说你的理由。

1.①炊烟里等待晚归的孩子;②夜半油灯下缝补的母亲无声的关爱;③厨房里母亲用心准备饭菜。

2.不矛盾。

母亲因年迈总是遗忘自己生活中的事,却忘不了自己的孩子,对比中更突出了母亲对孩子的牵挂和疼爱。

3.运用比喻、排比的修辞手法,将厨房比作舞台,围裙比作道具,锅碗瓢盆比作乐声,生动形彖地写出了母亲为家人做饭的场景,表现母亲勤劳持家的特点。

4.不辞辛苦、疼爱孩子胜似关心自己。

5.示例:

好,题目形象地突出了母亲勤劳的品格,具有“文眼”的作用。

(言之有理即可)

4.

长衫老者

冯骥才

①我幼时,家对门有条胡同,又窄又长,九曲八折,望进去深邃莫测。

隔街是店铺集中的闹市,过往行人都以为这胡同通向那边闹市,是条难()得的近道,便一头扎进去,弯弯转转,直走到头,再一拐,迎面竟是一堵墙壁,墙内有户人家。

原来这是条死胡同!

好晦气!

凡是走到这儿来的,都恨不得把这面堵得死死的墙踹倒!

②怎么办?

只有认倒霉,掉头走出来。

可是这么一往一返,不但没抄了近道,反而白跑了长长一段冤枉路。

正像俗话说的:

贪便宜者必吃亏。

那时,只要看见一个人满脸丧气从胡同里走出来,哈,一准知道是撞上死胡同了!

③走进这死胡同的,不仅仅是行人,还有一些小商小贩,为了省脚力,推车挑担串进来,这就热闹了。

本来狭窄的道儿常常拥塞;叫车轱辘(gūlu)碰伤孩子的事也不时发生。

没人打扫它,打扫也没有用,整天土尘蓬蓬。

人们气急时就叫:

“把胡同顶头那家房子扒了!

”房子扒不了,只好忍耐;忍耐久了,渐渐习惯。

就这样,乱乱哄哄,好像它天经地义就该如此。

④一天,来了一位老者,个子矮小,干净爽利,一件灰布长衫,红颜白须,目光清朗,胳肢窝夹个小布包包,看样子像教书先生。

他走进胡同,一直往里,可过不久就返回来。

嘿,又是一个撞上死胡同的!

⑤这位长衫老者却不同常人。

他走出来时,面无懊丧,而是目光闪闪,似在思索(),然后站在胡同口,向左右两边光秃秃的墙壁望了望,跟着蹲下身,打开那布包,包里面有铜墨盒、毛笔、书纸和一个圆圆的带盖的小饭盆。

他取笔展纸,写了端端正正、清清楚楚四个大字:

此路不通。

又从小盆里捏出几颗饭粒,代做糨糊,把这张纸贴在胡同口的墙壁上,看了两眼便飘然而去。

⑥咦,谁料到这张纸一出,立刻出现奇迹。

过路人刚要抄近道扎进胡同,一见纸上的字,转身就走,小商贩们即使不识字,见这里进出人少,疑惑是死胡同,自然不敢贸然进去。

胡同陡然清静多了。

过些日子,这纸条给风吹雨打,残破了,胡同里的住家便想到用一块木板,依照这四个字写在上边,牢牢钉在墙上,这样就长久地保留下来。

⑦胡同自此大变样了。

⑧它出现了从来没见过的情景:

有人打扫,有人种花,有孩童玩耍;鸟雀也敢在地面上站一站。

逢到一夜大雪过后,犹如一条蜿蜒()洁白的带子,渐渐才给早起散步的老人们,踩上一串深深的雪窝窝。

这些饱受市井喧嚣的人家,开始享受起幽居的静谧和安宁来了。

⑨于是,我挺奇怪,本来这么简单的一举,为什么许多年里不曾有人想到?

我因此愈加敬重那矮小、不知姓名、肯思索、更肯动手来做的长衫老者了……

1.给文中加点字注拼音。

2.选文题目是“长衫老者”,前三段对长衫老者只字未提,是否离题?

为什么?

3.文中的老者一言未发,为什么给作者留下深刻的印象?

4.联系上下文,说一说画线句子所反映出人们当时怎样的心态。

5.选文中说“胡同自此大变样了”,前后发生了怎样的“大变样”?

6.谈谈你读了本文之后的感受。

1.nánsuǒwānyán

2.不离题。

写出胡同的特点,交代长衫老者出现的场所;描写行人、小商小贩的表现,是为了与下文长衫老者的做法形成对比,从而突出长衫老者不同常人的地方,表现文章主旨。

3.作者通过人物的行为举止写出了人物的神韵。

老者虽一言未发,但他关心他人、关心世事的态度及行为影响了胡同的住户及行人,感动了作者。

4.幸灾乐祸、麻木、无奈等。

(意对即可)

5.以前热闹、拥塞、土尘蓬蓬、乱乱哄哄;现在静谧安宁,老人、小孩怡然自乐。

6.要点:

①“勿以善小而不为”,有时一个简单的举动,既帮助了别人,也会使自己更加充实;②改变现状,要从我做起,从小事做起;③行动最有说服力,一个简单的举动,往往胜过千言万语。

5.

他敢于说不惭愧

①恢复高考那年,我们正读初一。

新采的班主任是乡里曾受过管制的宋老头,据说解放前他在美国人手下当过卫兵。

②第一堂英语课,宋老师将一张偌大的字母表挂在黑板旁的墙壁上,虽然是手写的,但看起来一目了然。

之后,他又在黑板上板书一遍,逐个逐个地教我们学。

课堂纪律很糟,但他并不在意。

也许在他看来,学这26个字母,不必那样认真。

但下课时他告诉我们:

“学英语并不难,做好一个人却不容易。

”无疑,他是指责我们在课堂上对他不够敬重。

看样子,他是一个慈祥的老头,并不是一位严厉的老师。

③有一天上英语课,他发给我们每人一张白纸,要求我们按顺序默写出26个英文字母的大小写。

他说对此次测验成绩优异的学生,将给予特别的奖励。

尔后,他就若有所思地站在门边,眼望着门外出神。

二十分钟后,他似乎醒过神来,立即收上试卷。

全班总共才五十几个人,他很快阅完了所有试卷,然后拍拍手,轻松地宣布:

“很好!

除一个同学写错了三个字母外,其他同学都是100分。

很高兴有这么多同学能得到奖励。

但在奖励之先,我不得不警告这个学生——张小哲,请你站起来!

”

④张小哲是个一向沉默的男孩子,从未惹人注目。

此时,他站了起来,两眼望着老师。

⑤宋老师对他说道:

“我实在想不通,这么简单的几个字母,全班同学都会,而独有你一个人弄出差错。

你说你惭不惭愧?

”

⑥张小哲默不作声。

所有同学都幸灾乐祸地盯着他。

⑦“你必须回答我!

”宋老师一反之前的慈祥态度,透露出一种近似残酷的威严,“惭愧,还是不惭愧?

”

⑧“我不惭愧。

”张小哲轻声地说。

但他做好了挨批的准备,脸绷得紧