四年级数学教案第四单元.docx

《四年级数学教案第四单元.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《四年级数学教案第四单元.docx(18页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

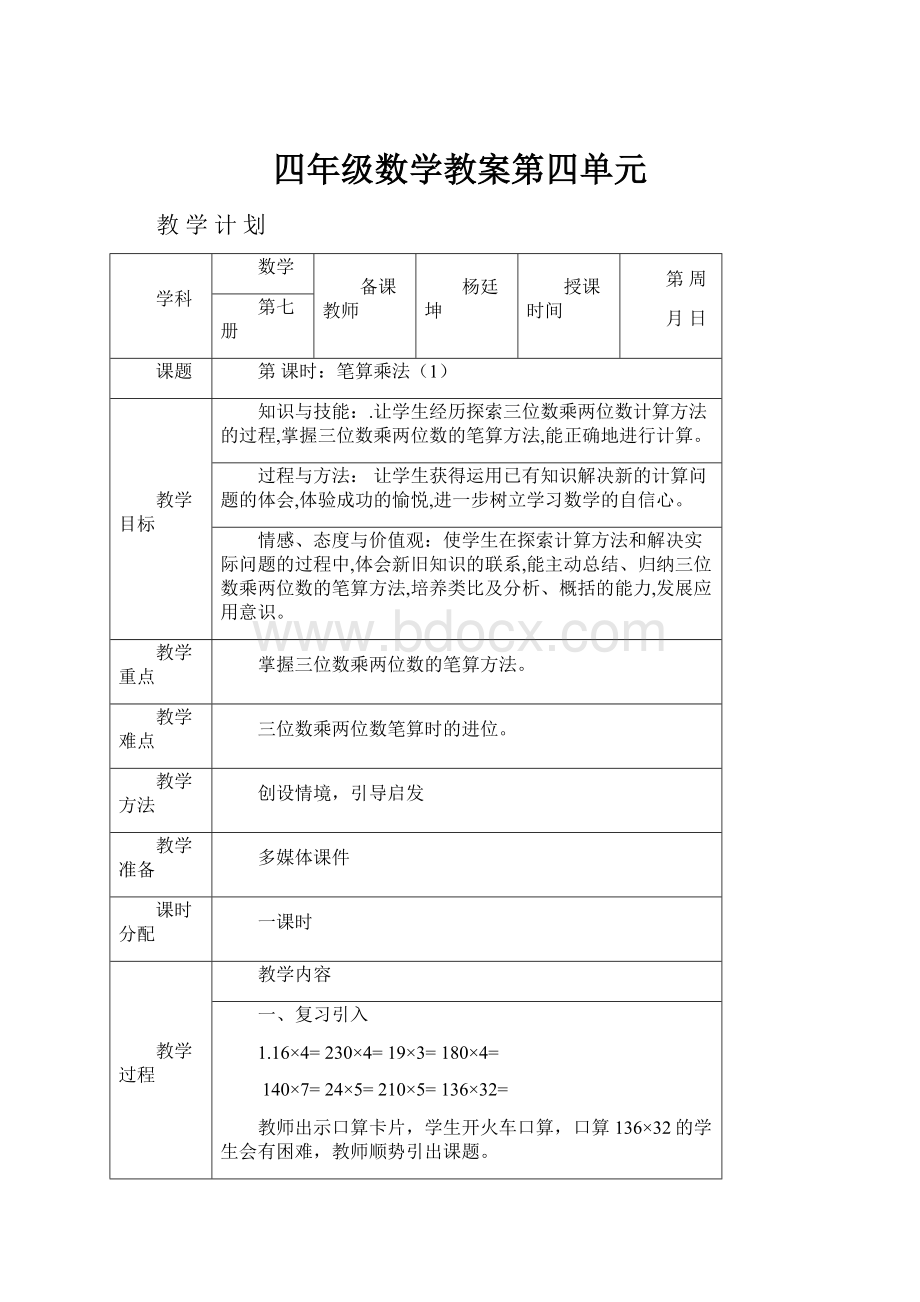

四年级数学教案第四单元

教学计划

学科

数学

备课教师

杨廷坤

授课时间

第周

月日

第七册

课题

第课时:

笔算乘法

(1)

教学目标

知识与技能:

.让学生经历探索三位数乘两位数计算方法的过程,掌握三位数乘两位数的笔算方法,能正确地进行计算。

过程与方法:

让学生获得运用已有知识解决新的计算问题的体会,体验成功的愉悦,进一步树立学习数学的自信心。

情感、态度与价值观:

使学生在探索计算方法和解决实际问题的过程中,体会新旧知识的联系,能主动总结、归纳三位数乘两位数的笔算方法,培养类比及分析、概括的能力,发展应用意识。

教学重点

掌握三位数乘两位数的笔算方法。

教学难点

三位数乘两位数笔算时的进位。

教学方法

创设情境,引导启发

教学准备

多媒体课件

课时分配

一课时

教学过程

教学内容

一、复习引入

1.16×4=230×4=19×3=180×4=

140×7=24×5=210×5=136×32=

教师出示口算卡片,学生开火车口算,口算136×32的学生会有困难,教师顺势引出课题。

2.引入:

因数是一位数的乘法我们用口算就可以算出正确的结果来,如果因数是两、三位数而又不是整十整百的,口算就没有那么容易了,因此我们要学习笔算。

(板书课题:

笔算乘法)

二、自主探究

1.教学例1。

(1)投影出示例1,指名读题。

(2)怎样计算该城市到北京有多少千米?

指名列出算式:

145×12=

(3)讨论:

怎样计算145×12呢?

学生讨论中可能会有以下几种情况:

A.145接近150,12接近10,所以145×12≈1500。

B.直接用计算器计算:

145×12=1740。

C.用笔算:

145

×12

290

145

1740

(4)说一说笔算的方法和步骤,教师根据学生的汇报,板书笔算的过程,完成答题。

(5)议一议。

A.计算中“5”为什么同十位对齐?

B.计算中十位上为什么是“9”呢?

使学生明确:

A.第二个因数十位上的1表示1个十,去乘另一个因数的个位时,得到的积表示几个十,因此要同十位对齐。

B.计算中,哪一位上满了几十,就要向前一位进几。

2.教材第47页“做一做”。

指名板演,余者练习,然后集体订正。

3.师生共同小结:

三位数乘两位数怎样计算呢?

(1)先用两位数个位上的数与另一个因数的每一位依次相乘,所得积的末位同个位对齐;

(2)再用两位数十位上的数与另一个因数的每一位依次相乘,所得积的末位同十位对齐;

(3)然后把两次乘得的结果加起来。

三、实践应用

1.教材“练习八”第1题。

(1)先笔算,再用计算器验算。

(提醒学生注意54×145这样的算式怎样笔算比较方便)

(2)让学生在小组中分工完成,然后用计算器验算。

2.教材“练习八”第2题。

指名学生读题,引导学生理解题意,再自己列式、计算、解答,集体订正。

四、课堂小结

说一说三位数乘两位数的笔算步骤和方法。

在笔算中应注意什么呢?

板书设计

三位数乘两位数(因数的中间和末尾没有0)

计算:

145×12= 45×12=

总结:

先用两位数个位上的数去乘三位数,得数的末位和两位数的个位对齐;再用两位数十位上的数去乘三位数,得数的末位和两位数的十位对齐;最后把两次乘得的积加起来。

教学反思

学生签字

教学计划

学科

数学

备课教师

杨廷坤

授课时间

第周

月日

第七册

课题

第课时:

笔算乘法

(2)

教学目标

知识与技能:

使学生进一步认识“0”在乘法运算中的特性。

过程与方法:

使学生学会用简便方法计算两个因数末尾都有0的乘法。

情感、态度与价值观:

培养学生正确计算的能力。

教学重点

掌握因数末尾有0的乘法的简算方法。

教学难点

理解在积的末尾添0的算理。

教学方法

创设情境,引导启发

教学准备

多媒体课件

课时分配

一课时

教学过程

教学内容

一、复习引入

1.口算。

10×5=210×4=200×3=

20×3=130×5=240×2=

教师用卡片出示口算题,指名口算,并说一说口算的过程。

2.口算时有什么简便方法?

说给大家听一听。

让学生初步感知因数末尾有0时,可以先把0前面数字相乘,再在积的末尾添上0。

3.在笔算因数末尾有0的或因数中间有0的乘法时,怎样计算呢?

(板书课题:

因数末尾、中间有0的乘法)

二、自主探究

1.出示例2。

(1)160×30=

(2)106×30=

2.160×30怎样算呢?

组织学生在小组中讨论不同的计算方法,然后汇报。

学生可能想到以下几种算法:

(1)先口算出16×3=48,再在积的末尾添两个0。

(2)笔算:

160

×30

4800

(3)3个160是480,那么30个160就是4800等。

教师根据学生的汇报,板书出笔算过程:

160

×30为什么在积的末尾

4800添上两个0呢?

使学生明确:

添上一个0表示是160×3的积,添上两个0就是160×30的积。

在因数的末尾一共有两个0,所以在积的末位添上两个0,这样计算很简便。

3.106×30怎样算?

自己试一试。

(1)让学生独立试算,并在小组中相互交流。

(2)讨论:

在算得积的末尾添上几个0?

使学生明确:

只有因数末尾的0没有参与运算,直接在积的后面添上去,因数中间的0要参与运算,不能添在积的后面。

4.教材第48页“做一做”。

第1题:

指四名同学板演,余者练习,然后集体订正。

教师注意强调计算时,要把末尾0前面的数字数位对齐。

第2题:

小组分工完成,互相检验,然后集体订正。

5.师生共同小结:

因数末尾有0的乘法怎样算简便?

组织学生议一议。

(1)把因数末尾有0前面的数字相乘。

(2)因数末尾一共有几个0,就在乘得积的末尾添上几个0。

三、实践应用

1.教材“练习八”第3题。

快速写出每题的结果,并在小组中交流口算的方法。

2.教材“练习八”第4题。

投影出示“神舟九号”飞船的图片。

教师适时对学生进行爱国主义教育。

让学生独立列式计算,指名汇报,集体订正。

3.教材“练习八”第5题。

指名读题,理解题意,适当点拨,指名板演,集体订正。

4.教材“练习八”第6题。

你能很快比较出每组算式的大小吗?

小组或同桌之间交流一下,然后集体订正。

四、课堂小结

通过今天这节课的学习,你有什么新的收获?

板书设计

三位数乘两位数(因数的中间或末尾有0)

因数末尾有0的简便算法:

先把0前面的数相乘,再看两

个因数末尾一共有几个0,就在积的末尾添写几个0。

教学反思

学生签字

教学计划

学科

数学

备课教师

杨廷坤

授课时间

第周

月日

第七册

课题

第课时:

练习课

教学目标

知识与技能:

熟练掌握三位数乘两位数的笔算方法,能准确进

行计算

过程与方法:

提高计算能力和解决实际问题的能力。

情感、态度与价值观:

培养学生正确计算的能力。

教学重点

熟练准确地进行三位数乘两位数的计算。

教学难点

应用数学知识解决实际问题。

教学方法

创设情境,引导启发

教学准备

多媒体课件

课时分配

一课时

教学过程

教学内容

一、复习回顾

1.笔算下列各题。

124×29=306×24=520×30=

指三名学生板演,余者练习,然后集体订正。

2.说一说三位数乘两位数的计算步骤和方法。

先让学生在小组中议一议,再指名说一说。

3.教师针对前一课时学生在做练习题时出现的错误进行简要讲解。

二、指导练习

1.教材第49页练习八第2题。

(1)课件出示教材练习八第2题。

(2)组织学生讨论已知信息,了解题目要求的内容。

让学生独立列式计算,并在小组中相互交流检查。

(3)教师指出:

森林是我们人类的宝贵财富,我们要爱护森林,保护环境。

2.教材第50页练习八第8题。

(1)请同学们仔细观察,这些题做得对吗?

错在哪里?

将错题改正在练习本上。

(2)学生独立改正,小组互相说说:

计算时应该注意什么问题?

为了避免错误,可以怎样检验?

(3)集体订正,交流计算方法、应注意的问题、检验的方法。

3.教材第50页练习八第10题。

课件出示第10题中各种观赏蔬菜,指名说一说各自的价格和卖出的盆数。

再让学生在小组中共同完成第

(1)、

(2)两题,并相互检查。

组织学生议一议:

从表中你还发现了什么数学问题?

引导学生观察思考,并把自己的发现在班上交流。

4.教材第50页练习八第11题。

(1)课件出示教材练习八第11题。

(2)组织学生讨论已知信息,了解题目要求的内容。

分析:

总共有四款不同价钱的电话机,分别是128元、108元、198元和210元,不变的条件是李老师带了3000元,要买15台同样的电话机。

共有四种购买方案:

①购买128元的电话机15台。

②购买108元的电话机15台。

③购买198元的电话机15台。

④购买210元的电话机15台。

(3)让学生独立列式计算,并在小组中相互交流检查。

排除不符合要求的方案,得出答案。

这一题考查了学生的计算能力、分析能力和逻辑能力,由学生自己去分析共有多少种选购方案。

三、实践应用

1.基本练习。

(1)教材第49页练习八第3、6题。

指名学生口答,其余学生订正。

(2)教材第49页练习八第7题。

指名4个学生板演,其余学生独立完成,集体订正。

(3)教材第50页练习八第9题。

学生独立完成,小组交流解法,小组订正。

2.拓展练习。

教材第50页练习八第12*题。

小组交流方法,教师可适时提示。

四、课堂小结

通过今天的练习,你有什么收获?

板书设计

笔算下列各题。

124×29=306×24=520×30=

教学反思

学生签字

教学计划

学科

数学

备课教师

杨廷坤

授课时间

第周

月日

第七册

课题

第课时:

积的变化规律

教学目标

知识与技能:

通过观察、讨论等数学活动,经历探索、归纳积变化规律的过程。

过程与方法:

理解积变化的规律,会运用积的变化规律进行简便计算。

情感、态度与价值观:

在探索、归纳和变化规律的过程中,感受数学思考过程的条理性。

教学重点

理解积的变化规律。

教学难点

运用积的变化规律进行简便计算。

教学方法

创设情境,引导启发

教学准备

多媒体课件

课时分配

一课时

教学过程

教学内容

一、创设情境

1.口算。

15×8=25×4=170×5=

26×100=30×50=32×300=

36×20=9×800=42×400=

8×600=20×300=240×5=

教师用卡片出示口算题,学生开火车练习。

2.引入。

买一个文具盒需12元,买2个文具盒需多少元?

(24元)买4个文具盒呢?

(48元)买6个文具盒呢?

(72元)买文具盒的个数越多,所需的钱就越多。

那么在乘法算式中,积有怎样的变化规律呢?

(板书课题:

积的变化规律)

二、自主探究

1.投影出示例3。

(1)6×2=12

(2)20×4=180

6×20=12010×4=40

6×200=12005×4=20

2.仔细观察两组题目,说一说你发现了什么。

让学生充分讨论,互相说出自己的观点。

引导学生交流看法,在学生汇报中点拨。

(1)左边第一道算式与第二道算式比较,哪个因数没有变,哪个因数变了?

是怎样变的?

积又有什么变化?

(2)左边第一道算式与第三道算式比较,又有哪些地方变与没变呢?

(3)请将左边第二道算式与第三道算式也作类似的比较,发现规律。

(4)你能用自己的话概括出你的发现吗?

一个因数不变,另一个因数分别乘10、100,积也分别乘10、100。

(5)用以上的方法比较右边三道算式,概括出你的发现。

一个因数不变,另一个因数分别除以2、4,积也分别除以2、4。

(6)你还能举例说说你的发现吗?

3.引导学生进行归纳、概括。

一个因数不变,另一个因数乘几或除以几,(0除外)积也乘几或除以几。

4.教材第51页“做一做”第1题。

(1)你能看出每组算式有什么规律吗?

小组交流,独立填写得数。

(2)指名说说你发现了什么,然后集体订正。

三、实践应用

1.教材第51页“做一做”第2题。

(1)要求学生先弄清题意,想一想怎样解答这个问题。

(2)小组讨论交流,点名学生汇报。

教师板书:

方法一:

200÷8=25(米)25×24=600(平方米)

方法二:

200×(24÷8)=600(平方米)

追问方法二的同学,说说自己的做法。

(长不变,宽乘3,面积也乘3)

师:

你的方法真巧妙,能运用所学知识解决问题。

2.教材“练习九”第1题。

学生独立完成,看谁做得又对又快,集体订正。

四、课堂小结

你能说说今天在学习过程中所发现的规律吗?

板书设计

积的变化规律

一个因数不变,另一个因数乘或除以几(0除外),积也乘或除以几。

一个因数乘几,另一个因数必须除以相同的数,才能使积不变。

教学反思

学生签字

教学计划

学科

数学

备课教师

杨廷坤

授课时间

第周

月日

第七册

课题

第课时:

单价、数量和总价

教学目标

知识与技能:

使学生初步认识单价、数量和总价数量关系。

过程与方法:

初步培养学生运用数学术语表达数量关系的能力,并能运用数量关系解决实际问题。

情感、态度与价值观:

培养学生应用所学知识解决实际问题的能力。

教学重点

使学生初步认识单价、数量和总价间的关系。

教学难点

初步培养学生运用数学术语的能力,以及综合、抽象、概括等思维能力,并渗透事物之间相互联系的观点。

教学方法

创设情境,引导启发

教学准备

多媒体课件

课时分配

一课时

教学过程

教学内容

一、创设情境,引入新课

在前面的学习和日常生活中,我们常会遇到一些数量关系,比如说购物时会有买了多少件商品、付了多少钱之类的问题。

下面的问题你会解答吗?

(引出例4)

二、自主探究,学习新知

1.出示例4。

点名口答,列式,板书:

(1)80×3=240(元)

(2)10×4=40(元)

2.提问:

这两个问题有什么共同点?

小组探究,互相讨论、交流。

3.小组代表汇报,教师板书学生总结的共同点,然后说明单价、数量、总价。

板书如下:

每件商品的价钱→单价

买了多少→数量

一共用的钱数→总价

4.你知道单价、数量和总价之间的关系吗?

想一想,议一议。

教师总结并板书:

单价×数量=总价

5.巩固练习:

教材出示第52页“做一做”第1题。

同学们现在知道了单价、数量和总价,你能举例说明吗?

小组内分别举例说明,组长和其他的组员进行评判。

三、实践应用

1.教材第52页“做一做”第2题。

(1)小组内说一说。

(2)选代表汇报。

(3)集体订正。

2.教材“练习九”第3题。

提出一个己知单价和数量,求总价的问题。

(1)学生独立完成。

(2)小组内互相交流。

(3)教师巡视。

四、课堂小结

本节课你有什么收获?

板书设计

常见的数量关系

单价×数量=总价

总价÷单价=数量

总价÷数量=单价

教学反思

学生签字

教学计划

学科

数学

备课教师

杨廷坤

授课时间

第周

月日

第七册

课题

第课时:

速度、时间和路程

教学目标

知识与技能:

理解速度、时间和路程的含义,理解并掌握这两组

数量关系。

过程与方法:

初步培养学生运用数学术语表达数量关系的能力,并能运用数量关系解决实际问题。

情感、态度与价值观:

培养学生应用所学知识解决实际问题的能力。

教学重点

使学生初步认识速度、时间和路程的含义,理解并掌握数量关系。

教学难点

初步培养学生运用数学术语的能力,以及综合、抽象、概括等思维能力,并渗透事物之间相互联系的观点。

教学方法

创设情境,引导启发

教学准备

多媒体课件

课时分配

一课时

教学过程

教学内容

一、创设情境

1.在我们的日常生活中离不开交通工具,你知道有哪些交通工具呢?

让学生议一议,说一说。

2.投影出示例5。

今天我们就来学习和交通工具有关的知识。

二、自主探究

1.教学例5。

(1)指名读题。

像这样的问题你会解答吗?

写出算式。

(2)提问:

这两个问题有什么共同点?

小组讨论交流,小组代表回答共同点。

(3)教师归纳后向学生说明:

①一共行了多长的路,叫做路程;

每小时(或每分钟等)行的路程,叫做速度;行了几小时(或几分钟等),叫做时间。

②汽车每小时行70千米就是汽车的速度,可以写成70千米/时,读作70千米每时。

(4)讨论:

你能发现速度、时间与所行的路程有什么关系吗?

组织学生在小组中讨论,相互交流。

教师根据学生的汇报板书:

速度×时间=路程。

教师:

知道了速度和行驶的时间,就可以根据“速度×时间=路程”,求出行驶的路程。

2.巩固练习:

教材第53页“做一做”。

小组中互相交流,说一说,写一写,集体订正。

三、实践应用

1.教材“练习九”第5题。

(1)小组中说一说,议一议。

(2)指名说一说,教师指正。

2.教材“练习九”第7题。

学生独立练习,点名说一说你这样判断的理由。

3.教材“练习九”第9题。

(1)先指名读题,说一说题目中的条件和问题,学生独立解答“从县城到王庄乡有多远”。

(2)议一议:

怎样求“原路返回时平均每小时行多少千米”?

〖JP3〗使学生明确:

求原路返回时平均每小时行多少千米,也就是求返回时的速度,根据“路程÷时间=速度”来解答。

120÷2=60(千米/时)

讨论:

如果知道行驶的路程和速度,怎样计算行驶的时间呢?

引导学生得出:

路程÷速度=时间。

四、课堂小结

通过这节课的学习,你学到什么新的本领?

板书设计

数量关系

速度×时间=路程

路程÷时间=速度

路程÷速度=时间

教学反思

学生签字