常用实验室检查.docx

《常用实验室检查.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《常用实验室检查.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

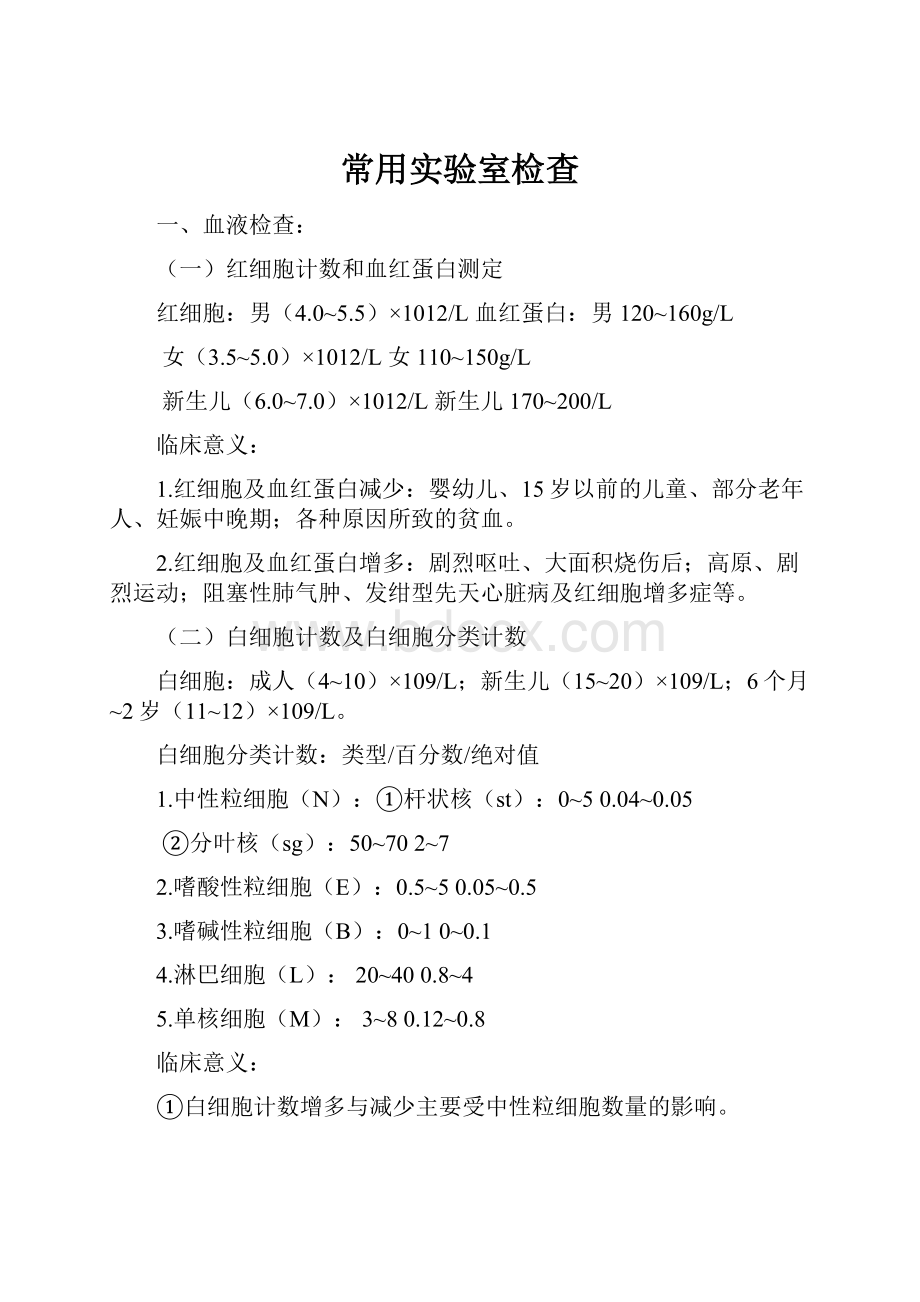

常用实验室检查

一、血液检查:

(一)红细胞计数和血红蛋白测定

红细胞:

男(4.0~5.5)×1012/L血红蛋白:

男120~160g/L

女(3.5~5.0)×1012/L女110~150g/L

新生儿(6.0~7.0)×1012/L新生儿170~200/L

临床意义:

1.红细胞及血红蛋白减少:

婴幼儿、15岁以前的儿童、部分老年人、妊娠中晚期;各种原因所致的贫血。

2.红细胞及血红蛋白增多:

剧烈呕吐、大面积烧伤后;高原、剧烈运动;阻塞性肺气肿、发绀型先天心脏病及红细胞增多症等。

(二)白细胞计数及白细胞分类计数

白细胞:

成人(4~10)×109/L;新生儿(15~20)×109/L;6个月~2岁(11~12)×109/L。

白细胞分类计数:

类型/百分数/绝对值

1.中性粒细胞(N):

①杆状核(st):

0~50.04~0.05

②分叶核(sg):

50~702~7

2.嗜酸性粒细胞(E):

0.5~50.05~0.5

3.嗜碱性粒细胞(B):

0~10~0.1

4.淋巴细胞(L):

20~400.8~4

5.单核细胞(M):

3~80.12~0.8

临床意义:

①白细胞计数增多与减少主要受中性粒细胞数量的影响。

1.中性粒细胞增多:

新生儿、妊娠、分娩、高温、严寒、饱餐、剧烈运动等;急性感染(主要原因)、严重组织损伤及血细胞破坏、急性大出血(可作为内出血诊断指标)、急性中毒、白血病、骨髓增生疾病及恶性肿瘤。

2.中性粒细胞减少:

感染(革兰阴性菌、病毒、原虫等)、血液疾病、理化损伤、单核-吞噬细胞系统功能亢进、自身免疫疾病。

3.核左移:

常见于化脓性感染、急性失血/中毒/溶血反应及白血病。

4.核右移:

主要见于造血功能减退。

②嗜酸性粒细胞增多:

变态反应性疾病、寄生虫病、皮肤病、血液病、恶性肿瘤、传染病。

③嗜碱性粒细胞增多:

变态反应疾病、血液病、恶性肿瘤等。

④淋巴细胞。

1.淋巴细胞增多:

4~6天的婴儿至6~7岁儿童;病毒\杆菌感染、淋巴细胞性恶性组织病等。

2.淋巴细胞减少:

主要见于接触放射线、应用肾上腺皮质激素、先天\获得性免疫缺陷综合征等。

⑤单核细胞增多:

感染、血液病等。

(三)红细胞比容测定

男0.40~0.50L/L女0.37~0.48L/L

临床意义:

1.增高:

各种原因所致的血液浓缩;真性红细胞增多症。

2.减低:

各种贫血。

(四)网织红细胞测定

百分数:

成人0.5~1.5新生儿3~7

绝对值:

(24~84)×109/L

临床意义:

1.评价骨髓造血功能:

增多提示骨髓红细胞增生旺盛,常见于溶血性贫血、急性失血性贫血等。

减少提示骨髓造血功能低下,常见于再障、骨髓病性贫血等。

2.观察贫血治疗效果。

(五)红细胞沉降率

男0~15mm/1h末女0~20/1h末

临床意义:

血沉增快:

12岁以下儿童、60以上老人、月经期、妊娠三个月以上。

炎症(感染是最常见原因)、组织损伤、恶性肿瘤、血浆球蛋白增高性疾病等。

(六)血小板计数

100~300×109/L

临床意义:

1.增多:

骨髓增殖性疾病;急性感染/溶血、某些恶性疾病等。

2.减少:

血小板生成障碍、血小板破坏或消耗增多、分布异常。

二、尿液检查

(一)外观

正常新鲜尿液多呈淡黄至深黄色,清晰透明。

临床意义:

1.淡红或红色:

为肉眼血尿。

主要见于急性肾小球肾炎、肾和尿路结石、泌尿系统炎症、泌尿系肿瘤、感染及出血性疾病。

2.茶色或酱油色:

主要为血红蛋白尿。

见于输血反应、急性溶血性贫血、阵发性睡眠性血红蛋白尿等。

3.深黄色:

为胆红素尿。

见于梗阻性黄疸和干细胞性黄疸。

4.乳白色:

①脓尿和菌尿:

见于泌尿系感染。

②脂肪尿:

见于肾病、挤压伤、骨折、肾病综合征等。

③乳糜尿:

见于丝虫病、肿瘤、腹部创伤等所致的淋巴循环受阻。

(二)气味

正常尿液为挥发性芳香味,久置有氨臭味。

临床意义:

新鲜鸟有氨臭味见于膀胱炎或尿潴留;蒜臭味见于有机磷中毒;烂苹果味见于糖尿病酮症酸中毒;老鼠尿味见于苯丙酮尿症。

(三)尿比重

晨尿1.015~1.025,随机尿1.003~1.035

临床意义:

1.增高:

见于肾前性少尿、糖尿病、蛋白尿等。

2.减少:

见于慢性肾小球肾炎、慢性肾衰竭、尿崩症等。

(四)酸碱度

多在6.0~6.5之间。

肉食为主者偏酸,素食偏碱。

久置可变碱性。

临床意义:

1.降低:

见于酸中毒、高热、脱水、通风等。

2.增高:

见于碱中毒、尿潴留、膀胱炎、肾小管性酸中毒等。

(五)尿蛋白测定

参考值:

0~80mg/24h

临床意义:

见于剧烈运动、发热、受寒或精神紧张;肾小球性(肾小球肾炎、肾病综合症等)、肾小管性(肾盂肾炎、重金属中毒等)、混合性(见于肾小球和肾小管同时受累的疾病)、溢出性(浆细胞病、急性血管内溶血、急性肌肉损伤等)。

(六)尿糖测定

参考值:

0.56~5.0mmol/24h

临床意义:

摄入性、应激性、代谢性(可作为糖尿病诊断)、内分泌疾病、肾性糖尿(见于慢性肾小球肾炎等)。

(七)显微镜检查

红细胞:

0~3/HP白细胞:

0~5/HP

上皮细胞:

①肾小管上皮细胞:

无;②移行上皮细胞:

无或偶见;③扁平上皮细胞:

少量。

透明管型:

0~偶见/HP生理性结晶:

可见磷酸盐、草酸钙、尿酸等。

临床意义:

1.红细胞:

(镜下血尿)肾形红细胞见于急慢性肾小球肾炎;非肾性红细胞见于泌尿性结石、肿瘤等。

2.白细胞:

(镜下脓尿)多见于泌尿系感染。

3.上皮细胞:

提示肾小管病变,见于急性肾小管坏死、肾病综合征等;肾移植术后持续增多提示出现排斥反应;出现较多的片状脱落的移行上皮细胞提示肾盂至尿道有炎症或坏死。

4.管型:

①透明管型:

大量出现见于肾小球肾炎、肾盂肾炎等。

②细胞管型:

肾实质损害最可靠的诊断依据之一;白细胞管型是鉴别上下尿路感染的重要依据。

③颗粒管型:

多见于慢性肾小球肾炎、肾盂肾炎等。

5.结晶:

若磷酸盐、尿酸及草酸钙结晶持续出现于新鲜尿中并伴有较多红细胞应考虑结石;胆红素结晶见于阻塞性黄疸和干细胞性黄疸;酪氨酸、亮氨酸结晶见于急性肝坏死、白血病等;胆固醇结晶见于尿路感染、乳糜尿;磺胺类药物结晶见于使用磺胺类药物者。

三、粪便检查

(一)一般性状检查

1.颜色与性状

(1)稀汁样便:

见于各种感染性和非感染性腹泻。

前者见于各种肠炎(小儿肠炎为绿色,假膜性肠炎为含有膜状物的黄色);后者见于消化不良和肠功能紊乱。

(2)粘液脓血便:

见于细菌性痢疾、阿米巴痢疾、溃疡性结肠炎、结肠及直肠癌等。

(3)米泔样便:

见于霍乱、副霍乱等。

(4)胶冻样便:

见于过敏性肠炎、慢性菌痢等。

(5)柏油样便:

粪便呈褐色或黑色、富有光泽,隐血试验阳性,见于上消化道出血。

(6)白陶土样便:

鉴于各种原因所致的胆管阻塞。

(7)鲜血便:

见于痔疮、肛裂、直肠息肉、结肠癌等。

2.气味

慢性肠炎、胰腺疾病及直肠癌溃烂时呈恶臭;阿米巴性肠炎粪便呈鱼腥味。

四、肾功能检查

1.内生肌酐清除率

参考值:

80~120ml/min

临床意义:

①判断肾小球损害的敏感指标。

②判断功能损害的程度:

肾衰竭代偿期(51~80)、肾衰竭失代偿期(50~20)、肾衰竭期(19~10)、尿毒症期(<10)。

2.血尿素氮测定(BUN)

成人3.2~7.1mmol/L婴幼儿、儿童:

1.8~6.5mmol/L

临床意义:

BUN增高见于:

1.器质性肾功能损害:

肾衰竭代偿期<9;肾衰竭失代偿期>9;肾衰竭期>20。

2.肾前性少尿。

3.蛋白质分解或摄入过多。

3.血清肌酐测定(Scr)

全血肌酐:

88.4~176.8μmmol/L血清或血浆肌酐:

男53~106μmmol/L女44~97μmmol/L

临床意义:

1.血肌酐增高提示肾小球滤过功能减退2.鉴别肾实质性和肾前性少尿。

五、肝功能检查

(一)蛋白质代谢检查

1.血清总蛋白(STP)、清蛋白(A)、球蛋白(G)及比值测定

血清总蛋白60~80g/L,清蛋白40~55g/L,球蛋白20~30g/L,清蛋白与球蛋白的比值(1.5~2.5):

1。

临床意义:

1.总蛋白增高常见于各种原因引起的血液浓缩或蛋白合成增加;总蛋白降低见于血液稀释、营养不良、慢性消耗性疾病、肝脏蛋白合成功能障碍以及各种原因引起的蛋白丢失过多等。

2.清蛋白增高见于血液浓缩、Addison病等。

清蛋白减低见于营养不良、各种肝脏疾病引起的肝细胞损害、蛋白质消耗增多、蛋白质丢失过多以及血液稀释等。

3.球蛋白增高见于慢性肝脏疾病、多发性骨髓瘤、淋巴病、巨球蛋白血症、自身免疫疾病引起的肝细胞损害以及慢性炎症和感染等。

球蛋白减低见于婴幼儿、免疫功能抑制如长期应用肾上腺素或免疫抑制剂、先天性低γ-球蛋白血症等。

4.A/G比值减低或倒置常见于严重肝功能损害以及多发性骨髓瘤、原发性巨球蛋白血症等。

2.血清蛋白电泳

清蛋白62~71%α1球蛋白3~4%α2球蛋白6~10%β球蛋白7~11%γ球蛋白9~18%

临床意义:

1.肝病型:

清蛋白减低,α1、α2和β球蛋白有减少倾向,γ球蛋白增高,见于慢性肝炎、肝硬化等。

2.M蛋白血症型:

清蛋白轻度减低,单克隆γ球蛋白明显增高,γ区带、β区带或β区带与γ区带之间出现明显的M蛋白区带,见于多发性骨髓瘤、原发性巨球蛋白血症等。

3.肾病型:

清蛋白和γ球蛋白减低,α2和β球蛋白增高,见于糖尿病肾病、肾病综合征等。

4.炎症型:

α1、α2和β球蛋白均增高,见于急慢性炎症或应激反应等。

5.其他:

如结缔组织病常有γ球蛋白增高。

(二)胆红素代谢检查

1.血清总胆红素(STB)、结合胆红素(CB)和非结合胆红素(UCB)测定

STB:

3.4~17.1μmol/LCB:

0~6.8μmol/LUCB1.7~10.2μmol/LCB/STB:

0.2~0.4

临床意义:

1.STB在17.1~34.2μmol/L为隐性黄疸或亚临床黄疸;在34.2~171μmol/L为轻度黄疸;171~342μmol/L为中度黄疸;>342μmol/L为重度黄疸。

2.通常溶血性黄疸为轻度,肝细胞性黄疸为轻、中度,阻塞性黄疸为中、重度黄疸。

3.STB及CB升高为梗阻性黄疸,总胆红素及UCB升高为溶血性黄疸,三项均升高为肝细胞性黄疸。

根据比值可协助测定:

<0.2提示溶血性黄疸,0.2~0.5提示干细胞性黄疸,>0.5提示梗阻性黄疸。

2.尿胆红素(BIL)及尿胆原(Uro)测定

尿胆原定量0.84~4.2μmol/24h

临床意义:

溶血性黄疸尿胆原明显增加,尿胆红素隐性;梗阻性黄疸尿胆原减少或缺如,尿胆红素强阳性;肝细胞性黄疸尿胆原中度增加,尿胆红素常呈阳性。

(三)血清酶学检查

1.血清转氨酶测定

丙氨酸氨基转移酶(ALT):

5~40U/L天门冬氨酸氨基转移酶(AST):

8~40U/L

ALT/AST≤1

临床意义:

1.急性病毒性肝炎:

ALT、AST均显著升高,但ALT增高更明显。

ALT/AST>1。

2.慢性病毒性肝炎:

转氨酶轻度增高或正常,ALT/AST>1,若AST增高较ALT显著,即ALT/AST<1,提示进入活动期。

3.非病毒性肝病:

如药物性肝炎、脂肪肝、肝癌等,血清转氨酶轻度增高或正常,ALT/AST<1。

4.急性心肌梗死:

发病后6~12小时,AST开始增高,24~48小时达到高峰,3~5天恢复正常,如AST再次增高,提示梗死范围扩大或出现新的梗死。

5.其他:

胆汁淤积、皮肌炎、胰腺炎等转氨酶可轻度增高。

2.碱性磷酸酶(ALP)测定

成人50~110U/L儿童<350U/L

临床意义:

增高见于:

①肝胆疾病:

肝内外胆管阻塞性疾病,ALP明显增高;肝炎等累及肝实质的肝胆疾病,ALP轻度增高。

②骨骼疾病:

如变形性骨炎、骨肉瘤、骨折愈合期等。

③其他:

如佝偻病、甲状旁腺功能亢进、妊娠后期等。

3.γ-谷氨酰转移酶(γ-GT)测定

参考值:

<50U/L

临床意义:

1.胆道阻塞性疾病、胆汁淤积、肝癌等,γ-GT明显升高。

2.病毒性肝炎、肝硬化:

急性肝炎,γ-GT升高;慢性肝炎、肝硬化非活动期γ-GT正常,若γ-GT持续升高,提示病变活动或病情恶化。

3.酒精性或药物性肝炎,γ-GT可明显或中度以上升高。

4.其他如脂肪肝、胰腺炎、胰腺肿瘤、前列腺肿瘤等γ-GT可轻度增高。

4.单胺氧化酶(MAO)测定

参考值12~40U/mL

临床意义:

1.肝脏病变:

重症肝硬化及肝硬化伴肝癌,MAO活性明显增高;早期肝硬化MAO增高不明显;急性肝炎时,MAO大多正常,但伴急性肝坏死时MAO增高。

2.肝外疾病:

慢性充血性心衰、糖尿病、甲亢等MAO也可增高。

六、浆膜腔穿刺液检查

(一)一般性状检查

1.外观:

漏出液多为淡黄色、透明;渗出液多浑浊,病因不同可有以下改变:

①深黄色脓样:

见于化脓性细菌感染。

②红色:

见于结核病急性期、恶性肿瘤等。

③绿色:

见于铜绿假单细胞感染。

④乳白色:

见于淋巴管阻塞。

2.凝固性:

漏出液一般不宜凝固;渗出液相反。

3.比重:

漏出液比重多<1.018;渗出液比重多>1.018。

(二)化学检查

1.粘蛋白定性试验:

漏出液多呈阴性反应;渗出液相反。

2.蛋白定量检查:

漏出液蛋白总量多<25g/L;渗出液的蛋白总量多>30g/L。

若蛋白质在25~30g/L之间,则难判断其性质。

3.葡萄糖定量检查:

漏出液中葡萄糖含量于血糖相似,渗出液中葡萄糖较血糖明显减低;癌性积液葡萄糖若明显减低,提示肿瘤广泛浸润,预后不良。

(三)显微镜检查

1.细胞计数:

漏出液常在100×106/L以下;渗出液常>500×106/L。

2.细胞分类:

①漏出液主要为淋巴细胞和间皮细胞。

②渗出液因病因不同而异:

中性粒细胞为主常见于化脓性积液及结核性积液早期;淋巴细胞为主常见于慢性炎症引起的积液;嗜酸性粒细胞为主常见于过敏性疾病、寄生虫病所致积液;其他细胞:

在狼疮性浆膜炎偶见狼疮细胞;陈旧性出血的积液中可见含铁血黄素细胞。

3.细胞学检查:

检出恶性肿瘤细胞对诊断癌肿有重要价值。

4.寄生虫检查:

乳糜样积液可有微丝蚴;阿米巴病的积液中可见阿米巴滋养体。

七、常用血液生化检查

(一)血清电解质检查

血清钾:

3.5~5.3mmol/L血清钠:

135~145mmol/L血清氯:

96~106mmol/L

血清总钙:

成人2.1~2.7mmol/L;儿童2.25~2.8mmol/L;血清离子钙:

1.12~1.23mmol/L

血清磷:

1.0~1.6mmol/L;儿童1.3~1.9mmol/L

临床意义:

1.血清钾:

增高见于:

①摄入过多②排出减少③细胞内钾外移增多。

减低见于:

①摄入不足②丢失过多③细胞外钾内移增多。

2.血清钠:

增高见于:

①摄入过多②水分摄入不足或丢失过多③内分泌病变。

减低见于:

①丢失过多②摄入不足③细胞外液稀释。

3.血清氯:

增高见于:

①摄入过多②排泄减少③脱水④过度换气⑤肾上腺皮质功能亢进。

减低见于:

①摄入不足②丢失过多③水摄入过多④呼吸性酸中毒。

血清钙:

增高见于:

①摄入过多②溶骨作用增强③钙吸收作用增强④其他(肾衰、Addison病等)。

减低见于:

①摄入不足或吸收不良②成骨作用增加③钙吸收作用减弱④其他(急慢肾衰、肾病综合征、急性坏死性胰腺炎、人参等)。

血清磷:

增高见于:

①内分泌疾病②肾排泄受阻③维生素D摄入过多④其他(肢端肥大症、多发性骨髓癌、骨折愈合期、急性肝坏死等)。

减低见于:

①摄入不足或吸收不良②丢失过多③转入细胞内④其他(酒精中毒、糖尿病酮症酸中毒、甲状旁腺功能亢进等)。

(二)血清脂质及脂蛋白检查

1.血清脂质测定

(1)血清总胆固醇测定

成人2.82~5.95mmol/L儿童3.12~5.2mmol/L

临床意义:

血清总胆固醇增高:

见于长期大量进食高胆固醇食物、冠脉硬化、甲状腺功能减退症、糖尿病、肾病综合征、胆总管阻塞及应用某些药物等。

血清总胆固醇减低:

见于急性肝坏死、肝硬化、严重贫血、甲亢、营养不良及某些药物。

(2)甘油三酯测定

0.56~1.70mmol/L

临床意义:

增高:

见于高脂饮食、肥胖、冠心病、高脂血症、动脉硬化、肾病综合征、甲状旁腺减退症、阻塞性黄疸等。

减低:

见于严重肝脏疾病、甲亢、肾上腺皮质功能减退症、低β-脂蛋白血症和无β-脂蛋白血症等。

2.血清脂蛋白测定

高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)1.03~2.07mmol/L

低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)2.7~3.2mmol/L

临床意义:

HDL-C增高:

见于慢性肝炎、原发性胆汁性肝硬化等。

HDL-C减低:

见于动脉硬化、糖尿病、肾病综合征、慢性肾衰及应用雄激素等。

LDL-C增高:

是动脉硬化的危险因子;其他如遗传性高脂蛋白血症、肾病综合征、肥胖、阻塞性黄疸等也升高。

LDL-C减低:

见于甲亢、肝硬化、吸收不良等。

3.血糖及其代谢产物检查

(1)空腹血糖(FBS)测定

葡萄糖氧化酶法:

3.9~6.1mmol/L邻甲苯胺法:

3.9~6.4mmol/L

临床意义:

增高见于:

各型糖尿病;内分泌疾病;应激因素;药物影响;其他(高热、窒息、脱水等)

减低见于:

胰岛素过多、缺乏抗胰岛素激素、肝糖原贮存缺乏、其他(急性酒精中毒、严重营养不良、特发性低血糖等)。

(2)口服糖耐量试验

空腹服糖0.5~1小时,一般为7.8~9.0,峰值应<11.1,2小时血糖≤7.8,3小时应恢复至空腹水平。

临床意义:

1.诊断糖尿病:

2次空腹均≥7.0,或服糖后2小时≥11.1,随机血糖≥11.1,或有临床症状,诊断为糖尿病。

2.糖耐量减低:

指空腹血糖<7.0,服糖后2小时7.8~11.1,血糖高峰时间可延迟至1小时后。

血糖恢复正常时间延至2~3小时以后,且有尿糖阳性。

多见于2型糖尿病、甲亢、皮质醇增多症等。

3.葡萄糖耐量曲线低平:

指空腹血糖低,服糖后血糖增高不明显,2小时后仍处于低水平。

常见于胰岛B细胞瘤、腺垂体功能减退、肾上腺皮质功能减退症等。

WelcomeTo

Download!

!

!

欢迎您的下载,资料仅供参考!