18学年高中语文单元质量检测二珠星璧月彩云中语文版必修3.docx

《18学年高中语文单元质量检测二珠星璧月彩云中语文版必修3.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《18学年高中语文单元质量检测二珠星璧月彩云中语文版必修3.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

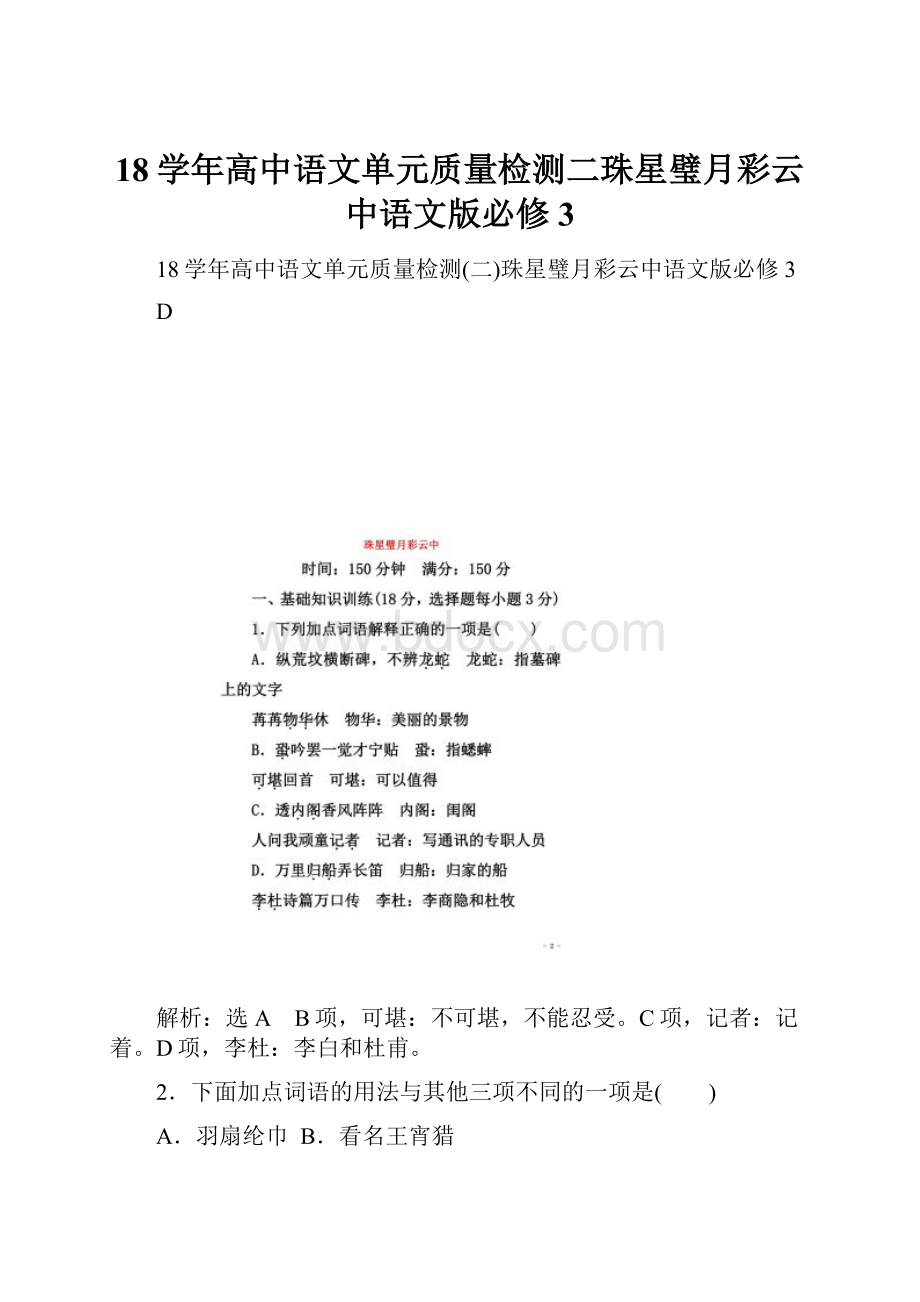

18学年高中语文单元质量检测二珠星璧月彩云中语文版必修3

18学年高中语文单元质量检测

(二)珠星璧月彩云中语文版必修3

D

解析:

选A B项,可堪:

不可堪,不能忍受。

C项,记者:

记着。

D项,李杜:

李白和杜甫。

2.下面加点词语的用法与其他三项不同的一项是( )

A.羽扇纶巾B.看名王宵猎

C.樯橹灰飞烟灭D.赢得仓皇北顾

解析:

选A A项,名词作动词,手摇羽扇,头戴纶巾。

B项,名词作状语,在夜晚。

C项,名词作状语,像灰一样,像烟一样。

D项,名词作状语,向北。

3.对下列各句所运用的修辞格,判断不正确的一项是( )

A.水晶环入面糊盆(比喻)

红杏枝头春意闹(通感)

B.争辜负了锦堂风月(借代)

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关(对偶)

C.青山绿水,白草红叶黄花(列锦)

朱弦已为佳人绝(夸张)

D.自别后遥山隐隐(叠词)

守着窗儿,独自怎生得黑(反问)

解析:

选C C项,“夸张”应为“用典”。

4.下列表述不正确的一项是( )

A.“各领风骚数百年”中的“风骚”本指诗经中的《国风》以及屈原的《离骚》。

B.“凭谁问,廉颇老矣,尚能饭否?

”这里借用廉颇的典故,抒写了作者虽有远大抱负,却不得朝廷重用的内心苦闷。

C.“人皆嫌命窘,谁不见钱亲?

”这两句含蓄曲折地道出了全篇的主旨:

世人皆嫌命运困窘多舛,个个见钱眼开、贪图钱财势力。

D.《正宫·醉太平》中,正宫,宫调之一。

我国古代音乐以宫、商、角、变徵、徵、羽、变宫为七声,以其中任何一声为主,均可构成一种调式。

醉太平,正宫的一个常用曲调。

解析:

选C “含蓄曲折地道出”错,应是“开门见山,直接道出”。

5.补写出下列句子中的空缺部分。

(6分)

(1)苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》中,描写赤壁之战周瑜火烧曹军,不费吹灰之力的句子是“ , ”。

(2)辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》中赞颂刘裕领兵北伐时英雄气概的句子是“ , ”。

(3)陆游《书愤》中描绘早年投身军伍、驰骋疆场抗金的诗句是“ , ”。

答案:

(1)谈笑间 樯橹灰飞烟灭

(2)想当年、金戈铁马 气吞万里如虎 (3)楼船夜雪瓜洲渡 铁马秋风大散关

二、阅读能力训练(59分)

(一)课内阅读(17分)

阅读下面一首词,完成6~7题。

(9分)

八声甘州

柳 永

对潇潇暮雨洒江天,一番洗清秋。

渐霜风凄紧,关河冷落,残照当楼。

是处红衰翠减,苒苒物华休。

惟有长江水,无语东流。

不忍登高临远,望故乡渺邈,归思难收。

叹年来踪迹,何事苦淹留?

想佳人、妆楼颙望,误几回、天际识归舟。

争知我、倚阑干处,正恁凝愁。

6.请简要分析“惟有长江水,无语东流”一句的作用。

(5分)

答:

参考答案:

①起承上启下的作用。

上片写思乡之情难以抑制,却苦于无人理解,无处诉说。

面前的滚滚江水不懂游子之心,无情地东流不息。

于是,游子的目光随着东流之水,由近及远,转向自己家乡的方向,遂自然地引出下片的抒情。

②这里借助景物描写,主要传达出词人强烈的思乡之情。

7.简析“误几回、天际识归舟”的意境。

(4分)

答:

参考答案:

遥想佳人在妆楼上天天盼我回家,看到多少次天边驶回的船,还以为是我的归舟呢。

从想象对方思念自己的情景落笔,进一步深化了自己的盼归之情。

阅读下面一首诗,完成8~9题。

(8分)

登快阁

黄庭坚

痴儿了却公家事,快阁东西倚晚晴。

落木千山天远大,澄江一道月分明。

朱弦已为佳人绝,青眼聊因美酒横。

万里归船弄长笛,此心吾与白鸥盟。

8.分析这首诗颈联的表达技巧和表达效果。

(4分)

答:

参考答案:

巧用典故,用伯牙摔琴谢知音的故事和阮籍青白眼的典故,含蓄地表达了诗人对远大抱负无法实现、博大的胸怀无人理解的苦闷。

9.分析“倚晚晴”三字在结构上的作用。

(4分)

答:

参考答案:

为下句的描写做了铺垫渲染,下文所见正是“倚晚晴”的进一步展开。

远望无数秋山,山上的落叶飘零了,浩渺的天空此时显得更加辽远阔大,澄净如玉的澄江在快阁亭下淙淙流过,一弯新月,映照在江水中,显得更加空明澄澈。

(二)拓展阅读(42分)

阅读下面两首宋诗,完成10~11题。

(11分)

微雨登城二首(其一)

刘 敞

雨映寒空半有无,重楼闲上倚城隅。

浅深山色高低树,一片江南水墨图。

望海楼晚景(其二)

苏 轼

横风吹雨入楼斜,壮观应须好句夸。

雨过潮平江海碧,电光时掣紫金蛇。

10.两诗第三句都描写相对静止的画面,请分别说说它们在原诗结构中的作用。

(5分)

答:

参考答案:

刘诗第三句承接前两句,并与濛濛细雨叠加,以形成下句所云“江南水墨图”意境。

苏诗第三句从“横风吹雨”转入“雨过潮平”,为描写雷电蓄势。

11.以上两首诗,刘诗优美,苏诗壮美,请结合诗句赏析。

(6分)

答:

参考答案:

刘诗用“雨映寒空半有无”作为背景,用“浅深山色高低树”作为主景,虚实结合,浓淡相配,相互映衬,描绘出“一片江南水墨图”的优美画面。

苏诗描绘的是由疾风、骤雨、雷电所构成的壮美景观,“横风吹雨”“电光时掣”先后出现,中间插入“雨过潮平”的短暂平静,跌宕起伏,更凸显其壮观。

阅读下面两首宋词,完成12~13题。

(11分)

菩萨蛮 书江西造口壁

辛弃疾

郁孤台下清江水,中间多少行人泪。

西北望长安,可怜无数山。

青山遮不住,毕竟东流去。

江晚正愁余,山深闻鹧鸪①。

鹊桥仙 夜闻杜鹃

陆 游

茅檐人静,蓬窗灯暗,春晚连江风雨。

林莺巢燕总无声,但月夜、常啼杜宇②。

催成清泪,惊残孤梦,又拣深枝飞去。

故山犹自不堪听,况半世、飘然羁旅!

[注] ①据说鹧鸪“生不辞巢不别群”,其鸣叫声近似人言“行不得也哥哥”。

②杜宇,即杜鹃,又名子规。

相传它的叫声近似人语“不如归去”,又有“杜鹃啼血”的典故。

12.这两首词都写了夜闻鸟鸣,请结合作者所处的时代,简析其中寄寓的思想感情。

(5分)

答:

参考答案:

辛弃疾和陆游都生活在南宋时期,山河沦陷、生灵涂炭、朝廷腐败,国家处于风雨飘摇之中。

词中写鹧鸪与杜鹃啼鸣,巧妙地借用鸟鸣的谐音,传达出天下百姓热切盼望收复中原、统一国家的呼声;表达了作者国耻未雪、壮志难酬的忧愤和有家难归的飘零之感。

13.这两首词在对“夜闻鸟鸣”的具体表现上又各有特点,你更喜欢哪一首的写法?

请简述理由。

(6分)

答:

参考答案:

(示例一)喜欢辛词的写法。

辛词写“山深闻鹧鸪”,背景辽阔;“愁”在先而闻鹧鸪在后,愁上加愁。

(示例二)喜欢陆词的写法。

陆词将“常啼杜宇”与“林莺巢燕总无声”对比;闻杜宇在先而“愁”在后,牵惹愁思。

阅读下面两首元曲,完成14~15题。

(11分)

越调·天净沙 秋

白 朴

孤村落日残霞,轻烟老树寒鸦,一点飞鸿影下。

青山绿水,白草红叶黄花。

越调·天净沙 秋思

马致远

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。

夕阳西下,断肠人在天涯。

14.请分别说出“轻烟老树寒鸦”的“寒”字、“枯藤老树昏鸦”的“昏”字的妙处。

(5分)

答:

参考答案:

“轻烟老树寒鸦”的“寒”字,突出了深秋的特点,渲染了冷寂的气氛,表达了惆怅之情。

“枯藤老树昏鸦”的“昏”字,点明了时间日渐黄昏,与“夕阳西下”相呼应,引发了作者的羁旅之愁。

15.请简要分析这两首元曲的不同之处。

(6分)

答:

参考答案:

①《秋》表达了孤寂惆怅之情,这种惆怅失落之情在后来似乎得到了些许安慰;而《秋思》主要表达了羁旅之愁。

②从表达情感的方式上看,《秋》比较含蓄蕴藉,而《秋思》则有直抒胸臆的内容。

③《秋》的写景顺序为由远及近,而《秋思》的写景顺序是由近及远。

④《秋思》的意境比《秋》更为凄清阔远。

阅读下面的文字,完成16~18题。

(9分)

诗歌写作“无中生有”,化不在场语言为在场语言;诗歌阅读“有中生无”,化在场语言为不在场语言。

“无”不是“没有”,而是潜藏的“有”。

老子说:

“无名天地之始,有名万物之母。

故常无欲以观其妙;常有欲以观其徼。

此两者同出而异名,同谓之玄。

”可见,“有”“无”同出而异名,并非对立。

在场语言呈现于文字,不在场语言隐匿于字里行间或文字之外。

站在作者的立场,不在场语言是经验的一部分,他所面对的言欲尽却言不尽的困难通过不在场语言得以解决;同时,作者依赖在场语言的创设来伸展不在场语言。

站在读者的立场,读者面对在场语言,必须试图打破它的在场,站在其边缘地带倾听那意犹未尽的余音。

在场语言好比琴弦,不在场语言就是在恰当的指法下弹奏出来飘浮于琴弦周遭的余音,它们互相衬托,互相生成,描绘出动人的情调。

诗歌中的在场语言从来都不是孤立的字词,只要有不在场语言,它就和世界有了联系,它就不可能单独地被释义。

在场语言和不在场语言的互动,生成了汉语诗歌的空白结构。

空白不是一无所有,而是在场语言和不在场语言的对话,它以“至言无言”的方式为诗歌命名。

海德格尔对器皿的特征有非常精彩的描述:

“虚空乃是器皿的有容纳作用的东西。

壶的虚空,壶的这种虚无,乃是壶作为有所容纳的器皿之所是。

”空,构成器皿之为器皿的本质;空,容纳和保持着万物一切皆流的本性。

它接受着人们倾进去的东西,又为它的倾听者无私地奉献它的倾出。

如同容器一样,诗歌的空白收留着诗歌的真义,空白结构是诗的深层结构。

诗歌在场语言占有的总是有限的时空,诗歌唯一能同时空抗衡的是空白,它是通过无言言说,展示了生命在时空中不受限制的恒久的运动。

空白拒绝对诗歌作静止的解说。

诗在有文字处,诗之妙在无文字处。

中国人深深懂得世界变动不居的道理,认为世界的深处是虚空,而虚空乃万物之源。

万象皆从空中来又向空中去,所以纸上的空白是中国画真正的画底,也是中国诗歌真正的诗底。

西方油画连画底都要打上底色,不留空白,画面上动荡的光、色彩和线条仍是视觉目睹的实;而中国画家用心之所在,正在空白,空白使得画面上的一花一鸟、一树一木、一山一石都被缥缈的灵气环绕。

即使是主张文以载道的儒家诗学,也讲微言大义。

空白作为中国诗歌的深层结构,具有接纳和倾出两种美学的功能。

“空故纳万境”,如果进入诗歌的对象世界密不透风,就不可能“纳万境”。

正是空白,留存了诗歌的气韵。

诗歌的在场语言和不在场语言并存,并且互相转化,同时空白倾出万境。

以无言的诉说把倾听者带到一个陌生而鲜活的世界中去。

从某种意义上说,空白是安顿人类心愿之乡的精神空间。

悲歌可以当泣,远望可以当归,那空白处仿佛便是诗歌远望的故乡。

诗歌空白结构的存在表明了诗歌文“意”的不可穷尽,任何一次释义,都只是诗歌文本可能的一次解读。

(摘编自何志《汉语古典诗歌的在场语言

与不在场语言》,有删改)

16.下列关于原文内容的表述,不正确的一项是(3分)( )

A.中国诗歌的写作和阅读,均涉及在场语言和不在场语言,在场语言为“有”,不在场语言为“无”,“无”不是什么都没有,是潜伏着的,是隐藏在在场语言字里行间或之外的内容。

B.就诗人来说,不在场语言就是他想要表达而写下的诗句不能表达出的、通过在场语言的构建来延展的那一部分。

C.就读者来说,他必须努力突破在场语言的限制,站在不在场语言的边缘地带倾听那些飘浮于琴弦周围的余音。

D.在场语言和不在场语言构成动态关系,它们相互依靠,互相衬托,相互生成,描绘出动人的情调。

解析:

选C C项,偷换概念。

“站在不在场语言的边缘地带倾听那些飘浮于琴弦周围的余音”错误,原文有“站在读者的立场,读者面对在场语言,必须试图打破它的在场,站在其边缘地带倾听那意犹未尽的余音”,“其”指“在场语言”。

17.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是(3分)( )

A.汉语诗歌的空白结构,是由诗歌的在场语言和不在场语言的相互运动形成的。

不在场语言的存在使在场语言的被单独释义成为不可能,并使之和世界有了联系。

B.空,容纳和保持着万物一切皆流的本性,所以器皿之为器皿的本质在于空;就像器皿一样,诗歌的真义在于空白,所以,诗的深层结构是空白结构。

C.诗之妙在于不在场语言,在于空白,它突破了在场语言的时空限制,以无言的方式展示了不受时空限制的生命的恒久运动。

对诗歌作静止的解读,永远不能领略其精妙。

D.世界的深处是虚空,而虚空乃万物之源,这是中国人探索世界得到的观点,这种观点深深影响了中国人的艺术创作,诗歌、绘画皆是如此。

解析:

选B B项,强加因果。

“就像器皿一样,诗歌的真义在于空白,所以,诗的深层结构是空白结构”错误,原文有“如同容器一样,诗歌的空白收留着诗歌的真义,空白结构是诗的深层结构”,二者是并列关系,而不是因果关系。

18.根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是(3分)( )

A.西方油画是写实的,它不留空白,连画底都要打上底色,而油画画面上动荡的光、色彩和线条都是实实在在的,就跟我们现实生活中见到的一样。

B.主张文以载道的儒家诗学,也讲微言大义,足见中国人对空白理解之深刻。

中国画家的用心之处在空白,空白让画面上的万物被缥缈的灵气环绕,中国诗亦然。

C.具有接纳和倾出两种美学功能的诗歌之空白,空白倾出万境,无言的诉说把倾听者带到一个陌生的世界,一个超于现实之外的精神空间,那里安顿着人类的心愿。

D.汉语诗歌的文“意”是不可穷尽的,对诗歌的每一次释义,都只是对诗歌文本的一次解读,正所谓一千个读者眼中有一千个哈姆莱特,对于同一首诗,不同的人可能会有不同的解读。

解析:

选D D项,说法绝对。

“对诗歌的每一次释义,都只是对诗歌文本的一次解读”错误,原文有“都只是诗歌文本可能的一次解读”,说明这是一种推断,而选项去掉了“可能”,就变成了一种肯定的结论。

三、表达能力训练(13分)

19.下列选项填入语段画横线处,最恰当的一项是(3分)( )

文人通过读山品水,领悟世事的兴衰变迁,寻觅精神家园,在盈然中找到自我。

陶渊明不为五斗米折腰,以“________________”,抒发挣脱尘世牢笼、回归田园的自然真淳,临山看到山气与飞鸟,悠悠道出“________________”;王维在山涧、在松林、在摇曳的篁竹声里,寻觅自己灵魂的皈依,展现了自己“行到水穷处,坐看云起时”的平和。

A.久在樊笼里,复得返自然 采菊东篱下,悠然见南山

B.久在樊笼里,复得返自然 此中有真意,欲辨已忘言

C.羁鸟恋旧林,池鱼思故渊 采菊东篱下,悠然见南山

D.羁鸟恋旧林,池鱼思故渊 此中有真意,欲辨已忘言

解析:

选B 由“抒发挣脱尘世牢笼、回归田园的自然真淳”可推知第一空应为“久在樊笼里,复得返自然”。

由“悠悠道出”可知,道出的是感悟,所以第二空应为“此中有真意,欲辨已忘言”,而“采菊东篱下,悠然见南山”是写景的句子,与语境不符。

20.下面两副对联描写的名人各是谁?

如果请你将其中一位推荐给其他读者,你会选谁?

为什么?

请写明推荐理由。

要求:

①符合人物的特征;②语言表达生动、连贯、得体;③不超过60字。

(4分)

人物一:

笔诤时政,心在苍生,万户争传新乐府;堤建西湖,神归东洛,千秋永祀老诗翁。

人物二:

质而绮,真且醇,自可传之千古;樽中酒,篱下诗,岂甘了此一生。

答:

参考答案:

(人物一)白居易。

(理由)文章合为时而著,歌诗合为事而作。

白居易一生关注现实,关心民生疾苦,达则兼济天下,穷亦不改其志。

他的精神引导着我们向上。

(人物二)陶渊明。

(理由)不为五斗米折腰,拳拳事乡里小儿。

陶渊明坚守节操,淡泊宁静,洁身自好,是后人学习的楷模。

21.下面是某高中高三语文学科复习计划的构思框架,请把这个构思写成一段话。

要求内容完整,表述准确,语言连贯,不超过100个字。

(6分)

答:

参考答案:

高三语文复习分两个阶段。

第一阶段进行专题复习,依次复习现代文阅读、古诗文阅读鉴赏、语言知识语言表达、写作等四个专题;第二阶段进行综合复习,主要做综合试题,同时进行各专题的二次强化。

四、写作能力训练(60分)

22.阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于800字的文章。

(60分)

几年前,一支由7名队员组成的登山队攀登珠穆朗玛峰。

7名队员中,有两个人格外引人注目。

一个是深圳万科集团董事长王石,对于登山,他充其量只是个业余爱好者,何况已50多岁。

另一个是比王石小10岁的队友,身体素质和状态都特别好。

人们纷纷预测,这名队员应该能第一个登顶。

整个登山过程中,那名呼声最高的队员身兼数职,他要接受记者采访,每天还要抽空上网,关注网友发的帖子,回复人们的关心和祝福。

他还要全程拍摄登山过程,并把一些相关图片,按时发给家乡的电视台。

王石则表现得极为低调,事先约定不接受记者采访,不面对摄像机,专心登山。

在海拔8000米营地宿营时,风景异常绚丽,队友们都兴奋异常,纷纷跑出去欣赏美景,只有王石不为所动。

到达海拔8300米的高度时,那名呼声最高的队友不得不放弃登顶,此时,他的体力已消耗殆尽。

最终,只有4人成功登顶,其中包括王石。

读了以上材料,你有怎样的认识或感受?

要求选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要脱离材料内容及含意的范围作文,不要套作,不得抄袭。

[写作提示] 这是一道材料作文题。

根据材料可知最具实力的队员没有登上顶峰,而不被看好的王石竟一举登顶,这样的结局大大出乎人们意料。

而这二者也正好形成对比,可以通过由果溯因的方法推导出形成这样结局的原因,王石之所以成功,关键是心中只有一个目标——登上山顶,这样立意即为:

看准目标,专心致志。

当然如果从肯定那个队友的角度来看,他身兼数职,为团队服务,也是好的,这个角度可以立意为:

勇于承担。

如果从另一个角度分析,那个队友虽然没有登上山顶,但他拍摄了图片,接受了采访,欣赏了美景,从此角度可立意为:

有失亦必有得。

不过从材料整体来看,前两种立意,尤其是第一种更为切题。