1617学年上学期高一摸底考试语文试题附解析文档格式.docx

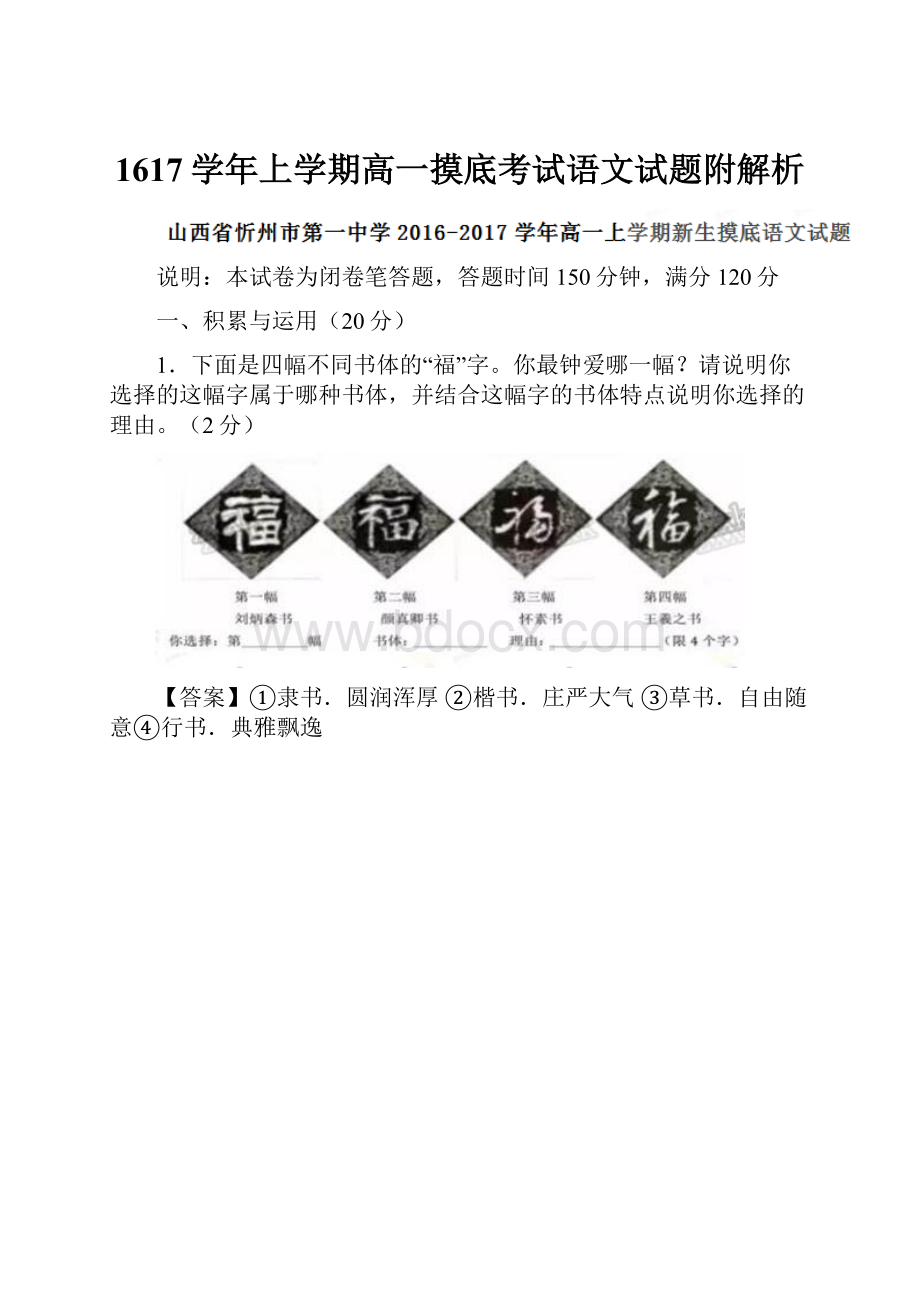

《1617学年上学期高一摸底考试语文试题附解析文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《1617学年上学期高一摸底考试语文试题附解析文档格式.docx(26页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

B.“当与书中各异的人和事交融时,我们会发觉生命的深意。

”这个句子中,“人和事”作主语。

C.“只要我们常常置身于书的天地,我们的心灵就能得到寄托和重塑。

”一句是假设关系的复句。

D.将选文各句组成语意连贯的一段话,最恰当的排列顺序是②④①③

【答案】D

【考点定位】语言表达简明、连贯、得体、准确、鲜明、生动。

能力层级为表达运用E。

【技巧点拨】语句排序型试题,从试题表述形式上看,好像和判断推理部分的事件排序型试题差不多。

但是仔细研究就会发现,这种试题主要考查对文段的内部逻辑关系的把握,不是事件发生的先后顺序。

语句排序型试题虽然有表述材料,也有语句结构,有文章体裁,也有中心内容,但其与片段阅读不同,片段阅读的表达内容、语句结构、文章体裁、中心内容等在题干中有着完整的体现,而语句排序型试题题干中的5个或6个语句是杂乱无章的,毫无结构可言,其正确答案才是一个完整的片段。

因此,在解答时,必须按照一定的答题步骤一步一步的来完成。

一、认真阅读语句,明确体裁和中心。

解答语句排序型试题,首先要认真阅读每一个语句,把握语句特点,明确体裁。

其次,明确材料的中心。

思考语句是围绕什么中心展开的。

抓住了中心,就抓住了要害。

然后我们可以根据“中心句”或“总领句”来确定首句或尾句。

二、明确材料结构,理清答题思路。

不同体裁的文章思路也会有所不同:

记叙文的句序常常以时间空间或事情的发展过程(起因、经过和结果)为顺序;

议论文的句序,常常把观点放在前面,把材料句放在中间,把总结句放在后面,结构形式为提出问题、分析问题、解决问题;

说明文同议论文一样,往往把事理句放在前面把材料句放在后面,因为材料是用来说明事理的,材料的内部又遵循一定的顺序(时间、空间、逻辑)。

理清思路,有利于从整体上大体理顺句序。

一段写景的顺序由观察的角度决定,是俯视、仰视、平视,是从远到近,还是从上到下,是移步换景还是定点观察。

写景的句子常用比喻、拟人等修辞手法,常采用整散结合的句式,讲究押韵、平仄、对称等。

三、抓住语言标志,把握句子间的逻辑关系。

从局部看,句与句之间往往呈现出并列、承接、解说、对比、递进、转折、因果、总分等逻辑关系。

而这些关系往往体现在一些语言标志上,如关联词语的呼应:

或并列、或转折、或条件、或假设、或递进、或因果……;

暗示性词语的使用:

“同时”表示并列,位在后,“与此同时”“与此相反”“反过来说”,表示相反、相对关系,中间不可插入别的词语;

“首先”、“其次”、“再次”,表示主次轻重的顺序,不可倒置;

“过去”、“现在”与“将来”,表示时间先后;

“总之”“综上所述”“由此看来”,表示要提出结论;

“诸如此类”,表示综合等等;

有指代意义的词语:

有指代意义的词语往往紧跟在所指代的内容后面;

句子之间的过渡、对应关系(内容上、形式上),也往往体现语言顺序的一致性;

陈述对象前后一致。

抓住这些语言标志,可以把握句与句之间的逻辑关系,有利于尽可能多地确定出必然相连接的句子。

四、连读语感检验,确定正确答案。

有的题干语句,句间关系比较隐晦,甚至多有分岔,可以多解,在排定语序时仍要经意而为,不可草率。

因此,通过前面三步,已将几个语句初步排成了片段,这时要将它们连起来读一读,看语意是否连贯,有没有不对劲的地方,如果有,即予调整,直到感觉流畅为止。

本题重在逻辑顺序的把握。

3.下列各句中,加点成语使用恰当的一项是(2分)()

A.谈论东坡文化及其影响力,我们既要有文化自信,不妄自菲薄,又要有全球视野,不盲目乐观。

B.漫步这里的景区,石林、溶洞、飞瀑显露出鬼斧神工的魅力,浓厚淳朴的苗家风情及风姿绰约的民族歌舞给景区增添了人文情趣。

C.这是一家国家级出版社,近几年来,出版了很多深受读者尤其是在校大学生喜爱的精品图书,不少作家对它趋之若鹜。

D.蓝牙版自拍杆,利用手机蓝牙功能,使用方便,拍照效果好,投放市场后果然不孚众望。

【答案】A

【考点定位】正确使用词语(包括熟语)。

能力层级为表达运用E

【技巧点拨】对于成语题,第一要辨析词义,包括词语的语义侧重点、词语的词义轻重、词义范围的大小等。

比如题中D项;

第二,辨析色彩。

包括词语的感情色彩跟语体色彩。

比如题中C项;

第三,辨析用法。

包括搭配习惯、语法功能、使用对象等方面。

例如题中题中B项。

解答成语题,第一、逐字解释成语,运用成语结构特点把握成语大意,但要注意不能望文生义;

第二、注意成语潜在的感情色彩和语体色彩;

第三、要注意成语使用范围,搭配的对象;

第四、弄清所用成语的前后语境,尽可能找出句中相关联的信息。

第五、从修饰与被修饰关系上分析,看修饰成分跟中心词之间是否存在前后语义矛盾或者前后语义重复的现象。

4.下列对病句的修改不正确的一项是(2分)()

A.最近发生在马里北部加奥地区联合国维和人员营地的恐怖袭击事件,激起了全世界人民的无比愤怒和谴责。

(删去“和谴责”)

B.只要聊起时事要闻,王林经常充当“主播”,原来他每天都看中央13台的“新闻24小时”,难怪对时事这么熟悉。

(将“原来”改为“因为”)

C.每个人的成长和发展,需要个人的努力,也需要他人的帮助,离不开家庭小环境,也离不开社会大环境。

(删去“和发展”)

D.凭借《太阳的后裔》爆红的男神宋仲基在与广州粉丝的见面会上表示,会不会再来广州,关键看广州影迷欢迎。

(在“欢迎”前加“是否”)

【答案】B

【考点定位】辨析并修改病句。

【技巧点拨】考生在解答此类题过程中可以采用以下几种方法:

第一,语感检查法。

辨析病句,可以依靠预估,一般说来,按习惯的说法觉得别扭的地方,常常是有语病的地方,病句类型中的搭配不当、语序不当、语义重复、句式杂糅都可用此法,比如C项“成长和发展”并列不当;

A项搭配不当。

第二,主干枝叶法,按照先找句子主干,再看句子枝叶的步骤来确定病句,搭配不当、成分残缺都可以用此法。

第三,类比检查法,就是仿造一个结构类似的句子同原句作比较,如果仿写句子有问题则说明原句不正确。

第四逻辑分析法,就是从事理上分析句子,看概念的使用判断、推理是否得当,语句的前后顺序、句间关系是否合适,前后语句是否呼应等。

比如题中D项是“二对一”问题;

第五,寻找标志法,就是抓住病句中一些明显的语音标志。

5.下列关于名著知识及文学、文化常识的表述,有误的一项是(2分)()

A.鲁迅的《朝花夕拾》不是为少年儿童写的,全书十篇文章,其中《二十四孝图》里批判了“老莱娱亲”和“郭巨埋儿”的孝道。

B.古典文学名著《三国演义》先后描写了夷陵之战、赤壁之战、官渡之战等重大战役,这三大战役的胜方指挥官分别是吕蒙、周瑜、曹操。

C.“一门父子三词客,千古文章八大家”这副对联中,提到的“三父子”是苏洵﹑苏轼﹑苏辙,“八大家”是韩愈﹑柳宗元﹑欧阳修﹑王安石﹑苏洵﹑苏轼﹑苏辙﹑曾巩。

D.中国古代科举考试中,乡试﹑会试﹑殿试考中者分别称作“举人”“贡士”“进士”。

殿试是皇帝主持的考试,前三名分别称作“状元”“榜眼”“探花”

【试题分析】本题考查识记文学常识的能力。

B项中“夷陵之战”胜方指挥官是陆逊,选项表述错误。

【考点定位】识记文学常识。

能力层级为识记A。

【技巧点拨】夷陵之战,又称彝陵之战、猇亭之战,是三国时期蜀汉昭烈帝刘备对东吴发动的大规模战役,是中国古代战争史上一次著名的积极防御的成功战例,也是三国“三大战役”的最后一场。

章武元年(221年)七月,也就是刘备称帝三个月后,刘备以替名将关羽报仇为由,挥兵东征东吴孙权,气势强劲。

孙权求和不成后,决定一面向曹魏求和、避免两线作战,一面派陆逊率军应战。

陆逊用以逸待劳的方法,阻挡了蜀汉军的攻势,更在章武二年(222年)八月夷陵一带打败蜀汉军。

夷陵之战的惨败,是蜀汉继关羽失荆州后又一次实力大损。

6.古诗文名句积累(共10分,每空1分)

(1)晴川历历汉阳树,。

(崔颢《黄鹤楼》)

(2),愁云惨淡万里凝。

(岑参《白雪歌送武判官归京》)

(3)在纪念中国人民抗日战争胜利70周年的主题班会上,同学们一起吟咏文天祥的《过零丁洋》,其中“,”,不禁让我们想起中华民族的那段悲惨历史,也让我们深深体会到个人前途与国家命运紧密相连的深刻道理。

(4)古人在诗歌创作中常常流露出一腔愁绪。

李白《宣州谢朓楼饯别校书叔云》中“抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁”抒发了愁之多,李清照《武陵春》中“,”道出了愁之重。

(5)王安石的咏杏诗有“纵被东风吹作雪,绝胜南陌碾成尘”的诗句。

陆游的《卜算子·

咏梅》中比其用意更为深沉的词句是:

,。

(6)人生需要学习,也需要雕琢。

这正如《礼记》中所说:

“,;

人不学,不知道。

”

(7)三年的初中生活结束了,有的同学满载而归,而有的却空空如也。

这让我们明白了“业精于勤荒于嬉,”的道理。

【答案】①芳草萋萋鹦鹉洲②瀚海阑干百丈冰③山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍④只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁⑤零落成泥碾作尘,只有香如故⑥玉不琢,不成器⑦行成于思毁于随.

【考点定位】默写常见的名句名篇。

【名师点睛】高考所选择的名句大多出自课内所学篇目,只有少数来自课外,该如何识记这些课内的名句,需要一定的技巧。

高考所考的名句,字不一定有多复杂,但一定很有迷惑性,考生经常在这些“浅水滩”“翻船”,原因是光背不写,光记不辨,不知道联系句意和古文的特性来区分。

所以在平时对名句记忆时要立足于对诗句的理解,现在课标卷已经考核“理解性默写”,在理解的基础上记忆既准确还不容易写错字,然后要立足于“写”,不要背下来但得不到分数。

二、阅读与思考(45分)

(一)阅读下面两首诗,完成后面题目。

(3分)

使至塞上

王维

单车欲问边,属国过居延。

征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。

萧关逢候骑,都护在燕然。

汉江①临泛

楚塞②三湘接,荆门九派③通。

江流天地外,山色有无中。

郡邑浮前浦,波澜动远空。

襄阳好风日,留醉与山翁。

【注释】①汉江:

即汉水。

②楚塞:

指古代楚国地界。

③九派:

长江干流及其支流的统称。

7.对两首诗理解和分析不恰当的一项是( )(3分)

A.《使至塞上》首联写了诗人奉使出征,独当重任,到边疆察看,过居延属国的内容。

B.《汉江临泛》尾联通过具体细腻的景物描写,表达了诗人对襄阳风物的热爱,也洋溢着积极乐观的情绪。

C.《使至塞上》用一“直”一“圆”展现了边塞的壮阔;

《汉江临泛》用一“浮”一“动”渲染了水势的磅礴。

D.王维的诗以“诗中有画”著称,这两首诗在意境创造上也很好地体现了这一特点。

【考点定位】评价文学作品的思想内容和作者的观点态度。

能力层级为鉴赏评价D。

【名师点睛】古典诗歌的作者在他们的作品中表达情感、主张、观点和态度时,直白张扬(或开门见山,或卒章显志)的少,含蓄隐晦(或借景抒情,或托物言志)的多。

因此,正确评价作品的思想内容和作者的观点态度,必须多管齐下,准确理解、仔细分析,做出全方位、多角度的解读。

首先,熟悉形象的符号意义。

众所周知,古典诗歌乃至各类文学作品都是借助“形象”的塑造来表达作品的思想内容和作者的观点态度的。

诗歌中塑造的形象,除了人物形象(叙事主人公、抒情主人公),更多的是景物形象:

如湖光山色、田园桑麻、大漠孤城之类。

这些形象,倾注着诗人的思想和情感,所以被称作“意象”。

只有真正理解了诗歌的意象,才能深入领会诗歌的思想感情。

然后,把握诗中的显性信息,古典诗歌中,除了含蓄隐晦的隐性信息,也有一些显性信息,鉴赏时要注意把握。

这些显性信息,一般出现在诗歌的标题或由命题者提供的注释中。

第三,了解典故的关联比照。

典故辞约意丰,常为古人在诗词中使用,以与所反映的时、事、人形成关联比照。

典故的含义一般是固定的,因此对诗歌内容的分析鉴赏有时可以从所用典故的联想比照意义着手。

第四,分析运用的表达技巧,表达技巧的运用,是为表达作品的思想内容和作者的观点态度服务的。

不仅是在解答“表达技巧”类题目时,而且在解答“思想情感”类题目时,也需要对诗歌中所采用的表达技巧进行分析,通过对表达技巧的分析来把握诗意诗情。

比如本题中尾联“襄阳好风日,留醉与山翁”诗人直抒胸臆,表达了留恋山水的志趣。

第五,捕捉蕴含的情感理趣古诗词大都采用两种表达方式,一为描写,一为抒情。

结构上,往往描写在前,抒情在后;

描写是为抒情作铺垫,抒情是描写的升华。

诗中的抒情句,情感充实饱满,意蕴很深。

分析诗人的心境与情感,自然要捕捉、分析这些诗句。

(二)阅读下面的文言文,完成后面题目。

(12分)

齐之国氏大富,宋之向氏大贫。

自宋之齐,请其术。

国氏告之曰:

“吾善为盗。

始吾为盗也,一年而给,二年而足,三年大穰。

自此以往,施及州闾。

”向氏大喜,喻其为盗之言,而不喻其为盗之道,遂逾垣凿室,手目所及,亡不探也。

未凡,以赃获罪,没其先居之财。

向氏以国氏之谬己也,往而怨之。

国氏曰:

“若为盗若何?

”向氏言其状。

“嘻!

若失为盗之道至此乎?

今将告若矣。

吾闻天有时,地有利。

吾盗天地之时利,云雨之滂润,山泽之产育,以生吾禾,殖吾稼,筑吾垣,建吾舍。

陆盗禽兽,水盗鱼鳖,亡非盗也。

夫禾稼、土木、禽兽、鱼鳖,皆天之所生,岂吾之所有?

然吾盗天而亡殃。

夫金玉珍宝,谷帛财货,人之所聚,岂天之所与?

若盗之而获罪,孰怨哉?

向氏大惑,以为国氏之重罔己也,过东郭先生问焉。

东郭先生曰:

“国氏之盗,公道也,故亡殃;

若之盗,私心也,故得罪。

”

(选自《列子·

天瑞第一》,有删节)

8.解释文中加点实词的意思。

(1)喻其为盗之言喻:

(2)遂逾垣凿室逾:

(3)以生吾禾,殖吾稼殖:

9.下列句子中加点词的意义和用法,相同的一项是()(2分)

A.自宋之齐,请其术其真无马邪(韩愈《马说》)

B.而不喻其为盗之道余强饮三大白而别(张岱《湖心亭看雪》)

C.山泽之产育宋何罪之有?

(《孟子·

公输》)

D.若之盗,私心也义,亦我所欲也(孟子·

告子上》)

10.请将文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(4分)

(1)手目所及,亡不探也。

(2)若盗之而获罪,孰怨哉?

11.如何理解东郭先生所说的“国氏之盗,公道也”?

请根据文意回答。

【答案】

8.喻:

明白。

(2)逾:

越过。

(3)殖:

种植。

(3分,每题1分)

9.D(2分)

10.

(1)(他)手能拿到的,眼能看到的,没有不偷的。

(2分,“及”“亡”各1分)

(2)你盗窃这些东西而被判罪,怨(恨)谁呢?

(2分,“若”“获罪”、1分)

11.国氏借助自然条件,利用自然资源,劳动致富,(1分)是遵循公正之道的行为。

(1分)

【解析】

8.

【试题分析】本题考查文言实词的意思和用法。

(1)中“喻”考生可以联系学过的成语“家喻户晓”来解释;

(2)中“逾”可以采取因文定义法,即根据具体的上下文语境来判断某个实词的具体意项。

也可以联系词语“逾越”来理解;

(3)“殖”根据下文语境“吾稼”来判断,意思应该是“种植”。

【考点定位】理解常见文言实词在文中的含义和用法。

能力层级为理解B。

【名师点睛】理解文言实词的意思,可以采取因文定义法:

由于任何一个实词在特定的语言环境中只可能有一个意义,因此可因文来定义,即根据具体的上下文语境来判断某个实词的具体意项。

答题时要把实词放回到原文语境中,结合上下文意思去理解。

可采取代入原文法、课内回顾法、成语迁移法。

比如本题就可以采取课内知识迁移法解决。

可将词义代入文中,结合上下文的语境来判断对错。

结合语境,理解实词含义,要注意一词多义、古今异义、通假字、词类活用等。

要分析形旁,推求字义。

从字音相同推测通假字,通过语法特征推断出词性,用互文见义对照解释前后词。

联系上下文,前后照应,保持一致。

要把对实词的解释代入到原句原文中,看是否合乎原文的语言环境。

9.

【考点定位】理解常见文言虚词在文中的意义和用法。

【技巧点拨】掌握常见的文言虚词是阅读浅易文言文的基础。

推断文言虚词用法在各种考试中经常出现,这也说明:

推断虚词在具体语境中的用法和意义,是中学生必须具备的一项学习能力。

由于在具体的使用中,虚词的用法非常灵活而多变,因此理解起来困难较大,它不仅需要我们朗读并背诵一定的文言文来形成语感,识记其基本用法来形成知识系统,还需要我们具备在具体情况下推断其用法和意义的能力。

下面介绍八种常用的推断方法,供同学们学习和考试时参考。

1.句意分析法。

根据句子的大意推断虚词在文中的用法和意义,在学习和应试中常用。

2.上下文推断法。

根据上下文的意思来推断,也是在总体把握文句意义的基础上来确定某个词的用法和意义。

3.代入筛选法。

如果我们知道某个虚词的基本用法和意义,在阅读和解题时,就可将它的每个用法代入句子去理解,挑选其中讲得通的一项,从而获得正确的答案4.交换理解法。

如果给出两个句子,让我们判断句中某个虚词的用法是否相同,我们可以将其中能确定的一句中的虚词用法和意义代入另一句来理解,看句子是否讲得通,如果讲得通,那用法和意义就是一样的,如果讲不通,意义和用法就不一样。

5.结构推断法。

一是可以根据句子的对称关系来推断。

6.成语联想法。

成语是人们长期以来习用的、简洁精辟的固定词组或短句,成语绝大多数都来源于古诗文,故此,其中许多虚词语的含义与用法和文言文中的完全相同。

根据这一特点,利用自己熟悉的成语来推断文言虚词的含义,也是一种行之有效的好办法。

7.标志确认法。

有些虚词是构成文言特殊句式的标志词,抓住这些标志,我们就能迅速地确定虚词的意义和用法了。

如判断句的标志“者”“也”“乃”等,被动句的标志“见”“于”“为所”等,宾语前置的标志“是”“之”等,其词性和意义是确定的,只要判断出是那种标志,就找到了它的用法和意义了。

例如题中C项宋何罪之有?

(宾语前置标志)8.句例推断法。

作为“常见虚词”,它们在课文中必定多次出现过。

如果平时熟读课文,能够记住大量包含“常见虚词”的例句,阅读和考试时就可用课文中结构相同的句子来推断有关虚词的含义了。

以上介绍的八种推断方法最好能综合运用,这样从不同的角度进行理解,准确性更大,正确率更高。

10.

【试题分析】第一句中,确定重点词,“及”看到,触摸到、“亡”同“无”没有;

第二句中,确定重点词,“若”你、“获罪”被判罪。

【考点定位】翻译文中的句子。

【技巧点拨】本题首先要找出专有名词,即人名、地名、官职等;

然后再看有否特殊句式,最后再确定关键字进行翻译,一般为直译。

文言文的翻译,最基本的方法就是替换、组词、保留、省略。

对古今异义的词语要“替换”;

对古今词义大体一致的词语则“组词”;

对特殊的地名、人名等要“保留”;

对古汉语中的同义反复的词语可以“省略”其中一个,有些虚词不必要或难于恰当翻译出来的也可以“省略”。

这些往往是得分点,比如题中的“所以”……的方法;

“却走”倒退着跑;

“下”谦虚地对待。

11.

【考点定位】筛选文中的信息。

能力层级为C。

【名师点睛】这道题目是概括归纳文章内容。

解答此类题的方法是:

①抓住题干,读全读准。

在阅读题目时,须读全、读准题干,切忌走马观花。

所谓读全,就是对题干中的所有要求要一个不漏、原原本本地分析;

所谓读准,就是要准确地把握题干所提的要求,是概括内容还是分析观点。

只有对题干作全面、准确的分析理解,才能准确地答题。

②回归原文,找到答题的区域。

然后按照题干的要求进行概括。

同时要有抓分的意识。

本体就是概括总结文章第二节中国氏的回答,得出答案。

【参考译文】

齐国的国氏非常富裕,宋国的向氏非常贫穷。

向氏从宋国来到齐国,请教他致富的方法。

国氏告诉他说:

“我擅长获取外物。

我开始获取外物的时候,一年就充足了,两年就富足了,三年就五谷丰饶了。

从这以后,我送给别人的财务遍及州闾。

”向氏非常高兴。

他听明白了国氏国氏获取外物的话,却不理解国氏获取外物的道理,于是翻墙入院,凿洞入室,手能拿到的,眼能看到的,没有不偷的。

不长时间,就因盗窃来的赃物被发现而被判罪,先前积蓄的财物也被没收了。

向氏认为国氏欺骗他,就到国氏那里去埋怨他。

国氏说:

“你是怎样获取外物的?

”向氏说了他的情况。

“唉!

你不理解获取外物的道理竟然错到了这种地步!

现在我告诉你(应该怎么做)吧。

天有适合的时令,地有有利的地势。

我获取天地的时令和地势,云雨的浇灌和滋润,山峦湖泽的生产和养育,来种植我的庄稼,构建我的房舍。

我地上获取飞禽走兽,水里获取鱼鳖虾蟹,没有什么东西是不可获取的。

庄稼、土木、禽兽、鱼鳖,都是上天生产的,哪里是我所拥有的?

这样,我获取上天的东西却没有遭受惩罚。

金玉等珍宝,谷布等财务,那是别人积攒的东西,哪里是上天给的东西?

你盗窃这些东西(它们)而被判罪,怨(恨)谁呢?

向氏非常迷惑,认为国氏又在欺骗他,就去拜访东郭先生,向他请教。

东郭先生说:

“国氏获取外物的方法,是遵循公正之道的行为,所以没有遭受惩罚;

你获取外物的行为,是出于私心的盗窃行为,所以被判罪受惩。

(三)阅读下文,完成后面题目(10分)

有一种辉映叫相信

①陌生人都可以信任吗?

回答的比率相差甚远,从挪威的65%到巴西的5%左右。

世界银行的史蒂夫·

奈克指出的:

“信任是影响一个国家经济健康的最有力的因素之一。

在信任度较低的时候,个人和组织在参与经济交易时会更警惕,因而往往抑制国家经济。

②人生或者社会最大的浪费,就是彼此都不相信!

知名危机管理专家王微说:

“信任也是生产力。

”当彼此信任度越高,管理就越少,彼此方便,成本自然下降,工作也越愉快。

③多年前一个朋友的朋友第一次包车去西藏,路过一个小村庄,一个小女孩拦住了他们的车,问他们是不是要路过前面的某个镇子,司机说“是”,于是那女孩便让司机带上给在前方某镇子打工的哥哥1000元钱,而司机和女孩素不相识。

当时我朋友的朋友震惊于人与人之间的那份纯真,从此爱上西藏。

④想买书,店内却没老板,书友可在纸上写下购书名单,将钱自行放入钱筒中。

这成为台湾“BOOKANEW”二手书店特色,成为爱书人口耳相传的诚实书店。

27岁的老板认为,“爱书的人