学年贵州黔南州高一下学期期末数学试题解析版.docx

《学年贵州黔南州高一下学期期末数学试题解析版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《学年贵州黔南州高一下学期期末数学试题解析版.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

学年贵州黔南州高一下学期期末数学试题解析版

2015-2016学年贵州黔南州高一下学期期末数学试题

一、选择题

1.直线x+3y+1=0的倾斜角是()

A、30°B、60°C、120°D、150°

【答案】D

【解析】试题分析:

由直线方程可知斜率

【考点】直线斜率和倾斜角

2.不等式-x2-x+2<0的解集为()

A、{x|x<-2或x>1}B、{x|-2<x<1}

C、{x|x<-1或x>2}D、{x|-1<x<2}

【答案】A

【解析】试题分析:

不等式变形为,所以不等式解集为{x|x<-2或x>1}

【考点】一元二次不等式解法

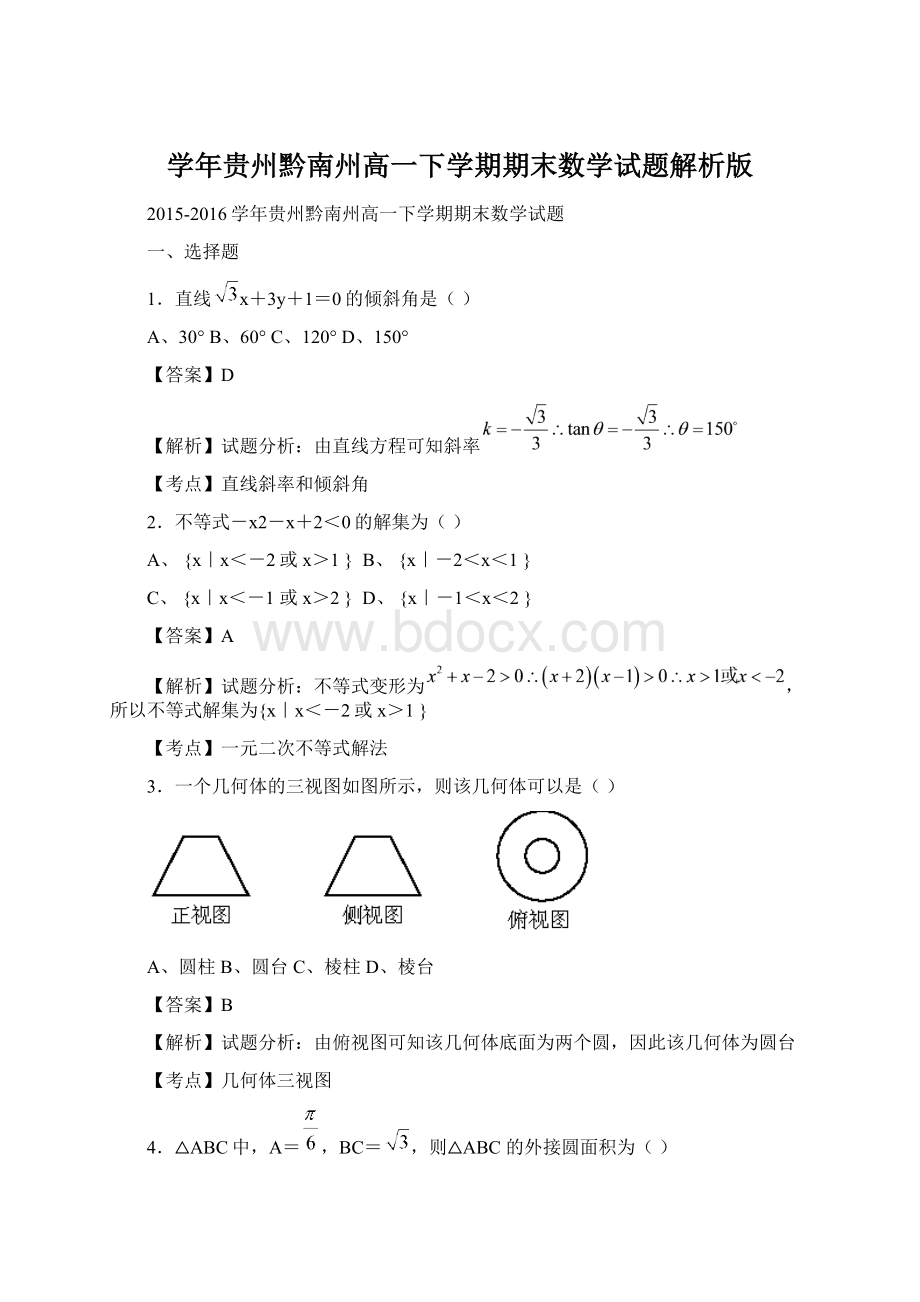

3.一个几何体的三视图如图所示,则该几何体可以是()

A、圆柱B、圆台C、棱柱D、棱台

【答案】B

【解析】试题分析:

由俯视图可知该几何体底面为两个圆,因此该几何体为圆台

【考点】几何体三视图

4.△ABC中,A=,BC=,则△ABC的外接圆面积为()

A、B、2C、3D、4

【答案】C

【解析】试题分析:

由正弦定理可得外接圆半径满足

【考点】正弦定理解三角形

5.两直线3x+y-3=0与6x+my+1=0平行,则它们之间的距离为()

A.4B.C.D.

【答案】D

【解析】试题分析:

由两直线平行可得直线3x+y-3=0变形为6x+2y-6=0,所以距离为

【考点】两直线间的距离

6.平面α、β和直线m,给出条件,为使应选择下面四个选项中的条件()

A、①⑤B、①④C、②⑤D、③⑤

【答案】B

【解析】试题分析:

∵m⊂α,α∥β,∴m∥β.

故①④⇒m∥β.

故选B

【考点】平面与平面平行的判定

7.若实数x,y满足,则z=x+2y的最大值为()

A、0B、1C、D、2

【答案】D

【解析】试题分析:

不等式对应的可行域为直线围成的三角形及其内部,三个顶点为,当z=x+2y过点时取得最大值2

【考点】线性规划问题

8.正方体ABCD-ABCD中,异面直线AD与BD所成的角为()

A.B.C.D.

【答案】C

【解析】试题分析:

如图所示,

连接B′D′,AB′.

则BD∥B′D′,

∴∠AD′B′或其补角是异面直线AD'与BD所成的角,

∵△AB′D′是等边三角形,

∴∠AD′B′=,即为异面直线AD'与BD所成的角

【考点】异面直线及其所成的角

9.在△ABC中,AB=2,BC=1。

5,∠ABC=120°,若使△ABC绕直线BC旋转一周,则所形成的几何体的体积是()

A、B、C、D、

【答案】D

【解析】试题分析:

依题意可知,旋转体是一个大圆锥去掉一个小圆锥,

所以OA=,OB=1

所以旋转体的体积:

【考点】组合几何体的面积、体积问题

10.设数列为等差数列,且的前n项和,则()

A.B.C.D.

【答案】A

【解析】试题分析:

【考点】等差数列性质

11.已知等比数列的各项均为正数,公比的大小关系是()

A.

B.

C.

D.

【答案】A

【解析】试题分析:

【考点】等差数列及不等式性质

12.若不等式对任意正数a,b遭恒成立,则实数的取值范围是()

A、(-,)B、(-,1)C、(-,2)D、(-,3)

【答案】C

【解析】试题分析:

:

∵不等式对任意正数a,b恒成立,

∴.

∵.当且仅当a=b=1时取等号.

∴

【考点】基本不等式

二、填空题

13.如果-1,a,b,c,-9成等比数列,那么b=

【答案】

【解析】试题分析:

由等比数列的性质可得ac=(-1)×(-9)=9,

b×b=9且b与奇数项的符号相同,

∴b=-3,

【考点】等比数列性质

14.已知a>0,则的最小值是

【答案】

【解析】试题分析:

,当且仅当时等号成立取得最小值

【考点】不等式性质

15.在△ABC中,若sinA:

sinB:

sinC=1:

:

3,则∠B的大小为

【答案】

【解析】试题分析:

由sinA:

sinB:

sinC=1:

:

3可知

【考点】正余弦定理解三角形

16.已知数列满足葬,仿照课本中推导等比数列前n项和公式的方法,可求得5Sn-4nan=

【答案】

【解析】试题分析:

由①

得②

①+②得:

所以

【考点】数列的求和

三、解答题

17.已知△ABC的顶点坐标为A(-1,5),B(-2,-1),C(4,3)

(I)求AB边上的高所在直线的方程

(II)求△ABC的面积

【答案】(I)(II)16

【解析】试题分析:

(1)由题意可得AB的斜率,可得AB边高线斜率,进而可得方程;

(2)由

(1)知直线AB的方程,可得C到直线AB的距离为d,由距离公式可得|AB|,代入三角形的面积公式可得

试题解析:

(1)∵,

∴边上的高线所在的直线方程:

即(5分)

(2)直线的方程:

∵(7分)

点到直线的距离

∴

【考点】直线方程

18.已知Sn是等差数列的前n项和,a4=7,S8=64、

(I)求数列的通项公式

(II)设,求数列的前100项的和

【答案】(I)(II)

【解析】试题分析:

(1)利用等差数列的通项公式及其求和公式即可得出.

(2)利用“裂项求和”方法即可得出

试题解析:

(1)

解得

(2)设数列的前项的和为.

【考点】数列的求和;等差数列的通项公式

19.如图,已知斜三棱柱ABC-A1B1C1中,AB=AC,D为线段BC的中点

(I)求证院A1B∥平面ADC1

(II)若平面ABC⊥平面BCC1B1,求证:

AD⊥DC1

【答案】(I)详见解析(II)详见解析

【解析】试题分析:

(1)连结,交于点O,连结OD,由已知条件得OD∥,由此能证明∥平面.

(2)由已知得AD⊥BC,AD⊥平面,由此能证明AD⊥

试题解析:

(1)证明:

连接交于点,连接

∵斜三棱柱中,是平行四边形.

是的中点.

又∵是的中点,

又∵平面

平面

平面

(2)∵中,为的中点.

∴

又∵平面平面,交线为

平面

面

∵平面

【考点】平面与平面垂直的判定;直线与平面平行的判定

20.在△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知

(I)求sinC的值

(II)若△ABC的面积S=6sinBsinC,求a的值、

【答案】(I)(II)

【解析】试题分析:

(1)由,可得A为锐角,利用同角三角函数基本关系式可得sinA,cosA.再利用正弦定理余弦定理即可得出.

(2)由,得,又,联立解出即可得出

试题解析:

(1)∵

∴

由余弦定理及,可得=,即

由正弦定理可得

(2)由,得

又,解得

【考点】正弦定理;余弦定理

21.如图1,AB为圆O的直径,D为圆周上异于A,B的点,PB垂直于圆O所在的平面,BE⊥PA,BF⊥PD,垂足分别为E,F。

已知AB=BP=2,直线PD与平面ABD所成角的正切值为

(I)求证:

BF⊥平面PAD

(II)求三棱锥E-ABD的体积

(III)在图2中,作出平面BEF与平面ABD的交线,并求平面BEF与平面ABD所成锐二面角的大小、

【答案】(I)详见解析(II)(III)

【解析】试题分析:

(1)推导出AD⊥BD,PB⊥AD,从而AD⊥平面PBD,进而AD⊥BF,由此能证明BF⊥平面PAD.

(2)由PB⊥平面ABD,得∠PDB是直线PD与平面ABD所成的角,由PB⊥平面ABD,求出三棱锥E-ABD的高,由此能求出三棱锥E-ABD的体积.(3)连接EF并延长交AD的延长线于点G,连接BG,则BG为平面BEF与ABD的交线,推导出∠ABE是平面BEF与平面ABD所成锐二面角的平面角,由此能求出平面BEF与平面ABD所成锐二面角的大小

试题解析:

(1)证明:

∵为圆的直径,为圆周上一点.

(1分)

∵平面

(2分)

又∵

平面PBD

∵平面

又∵

平面

(2)解:

∵平面

是直线与平面所成的角.

在中,可得

在中,,,

可得

∵∴是的中点.

∵平面

三棱锥的高

∴

(3)连接并延长交的延长线于点,连接,则为平面与的交线。

在中,

在中,

∴

∵面.∴

在中,可求得.∴.

又∵∴

∴∴

又∵∴

又∵面

∴

∴面

∴

∴是平面与平面所成锐二面角的平面角

即

【考点】二面角的平面角及求法;棱柱、棱锥、棱台的体积

22.已知数列的前n项和Sn满足且

(I)求证:

数列为等比数列

(II)记,求数列的前n项和Tn

【答案】(I)详见解析(II)

【解析】试题分析:

(Ⅰ)n=1时,,可得n>1,,化简整理,结合等比数列的定义,即可得证;(Ⅱ),运用数列的求和方法:

分组求和和错位相减法,结合等差数列和等比数列的求和公式,即可得到所求和

试题解析:

(1)时,由,得

且①

且②

由①-②得,且

整理得,∴且

∴为等比数列,首项,公比为2.

即(6分)

(2)(7分)

令③

④

由③-④得,

即

【考点】数列的求和;等比数列的通项公式