冀教版三年级下册科学实验报告单Word格式文档下载.docx

《冀教版三年级下册科学实验报告单Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《冀教版三年级下册科学实验报告单Word格式文档下载.docx(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

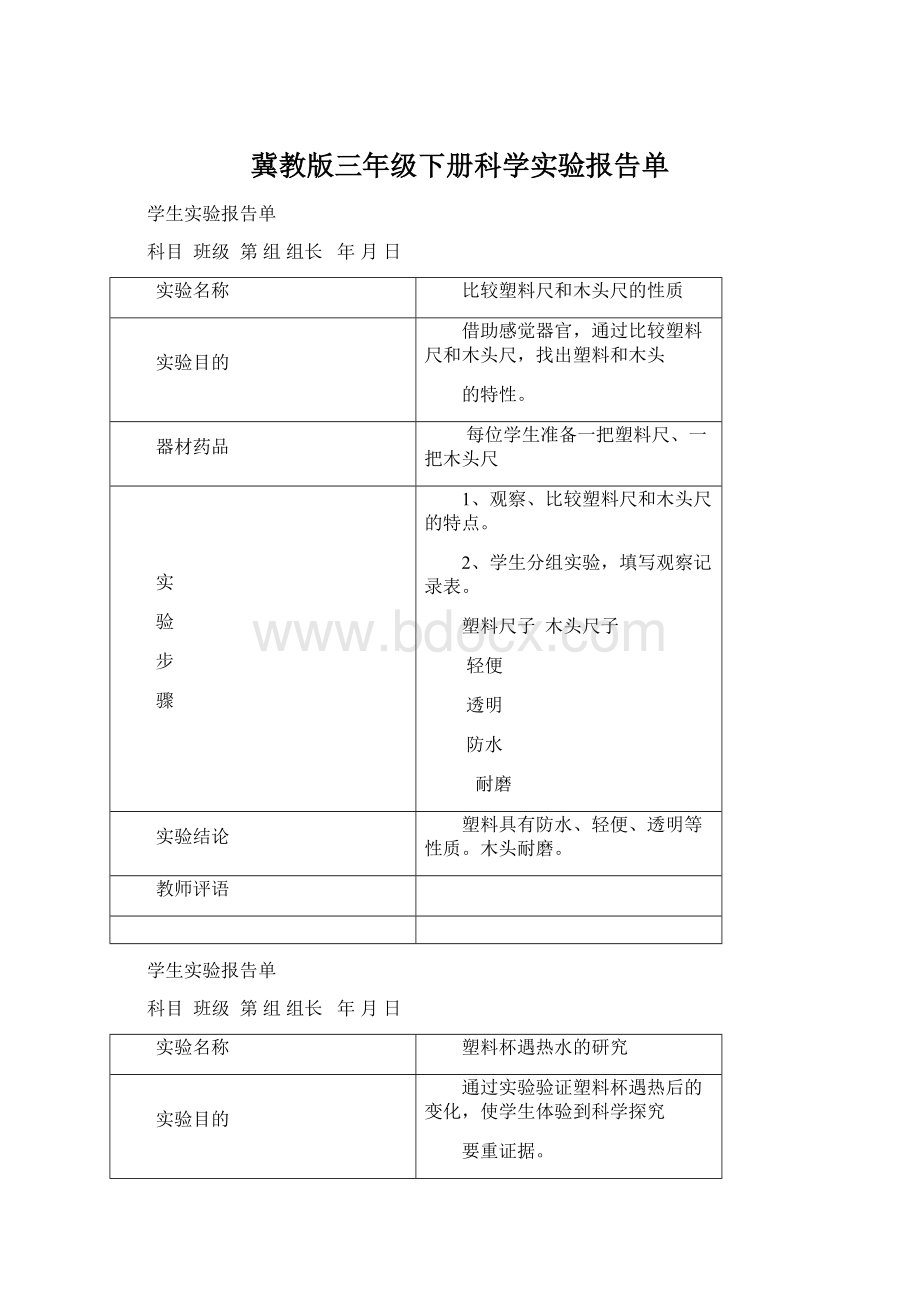

教师评语

塑料杯遇热水的研究

通过实验验证塑料杯遇热后的变化,使学生体验到科学探究

要重证据。

三个相同质地的塑料杯或矿泉水瓶、热水、冷水、空水槽。

1、把一个塑料杯放入水槽(防止水洒在桌子上)中,在塑料杯内倒入热水,盖上瓶盖,静置2分钟。

用手感觉一下,与空塑料杯做比较,他们有什么不同。

2、把另一个塑料杯放入水槽中,在塑料杯内倒入冷水,盖上瓶盖,静置2分钟。

实验现象:

装热水的杯子形状变了,变软了。

装冷水的杯子,形状不变。

塑料杯遇热会变软,遇冷形状不变。

观察物体发声

1、使学生知道声音是由物体振动产生的。

2、培养学生的实验能力和归纳概括能力。

钢直尺(废锯条或塑料尺)、音叉、锣、鼓、豆子、培养皿、

水。

1、将直尺一端紧压在桌面上,一端悬空,用手指拨直尺。

可以听到直尺发出的声音,看到直尺在振动。

用手按住直尺,使振动停止,声音也就停止。

2、

敲击悬挂的锣,听到锣声;

用手轻摸锣面,可以感到锣的振动。

用手按住锣面,不使其振动,锣声也就停止。

3、在鼓面上放两粒豆子,敲鼓,听到鼓声,同时可以看到豆子在鼓面上跳动,说明鼓皮在振动。

停止敲鼓,鼓皮停止振动,豆子停止振动,鼓声也就停止。

4、敲击音叉,可以听到音叉发出的嗡嗡声;

用手轻摸音叉,可以感到音叉在振动。

这时如果把音叉接触培养皿内的水面,可以看到溅起水花,水面出现水波。

音叉停止振动,嗡嗡声也就停止。

各种物体发声时都在振动,声音是由物体振动产生的。

水传声实验

1、通过实验,使学生理解声音在液体中都能传播。

2、通过实验,培养学生对自己生活周围自然现象的研究兴趣。

水槽

水

砂纸

石块

1、往水槽中加入多半槽水

2、将两个石块或两块砂纸在水中摩擦,让一个同学耳朵紧贴到水槽边上听。

可以听到摩擦声,说明液体能传声。

声音在液体中都能传播

做小鼓

会用各种材料制作小鼓,并能通过实验找出最适合做鼓面的

材料应具备的特点。

圆形的容器(碗、罐头瓶等)、塑料袋、气球、棉布、牛皮

纸、报纸、橡皮筋或胶带、剪刀等。

1、用圆形的容器(碗)做鼓身,分别选择一种材料(如:

橡胶薄膜、塑料薄膜、牛皮纸、棉布、报纸)做鼓面,用橡皮筋(或胶带、胶水)将它绷紧在鼓身上。

鼓就做成了。

2、敲击鼓面,比较用不同材料制成的鼓面发出的声音。

敲击不同材料的鼓面发出的声音不一样,声音与材料的性质有关。

弹性好、韧性大的材料做鼓面材料好。

制作小乐器(用瓶子做风琴)

培养学生研究乐器的兴趣

6个大小相同的玻璃瓶、水、钢笔(或铅笔)

1、把6个大小相同的玻璃瓶排成一排,每瓶间隔4厘米。

2、第一个瓶装满水,第二个瓶比第一个瓶稍微少装一点水,第三瓶比第二瓶少装一点,以此类推,最后一个瓶子装的水最少。

3、用铅笔或钢笔轻敲每个瓶子,听它们发出的声音。

4、找出每个瓶子最合适的装水量。

瓶内的装水量、敲击瓶子的力度使得声音的高低、大小都不同。

利用此原理可以制作简单的乐器。

光传播实验

1、通过实验使学生知道光是沿直线传播的。

2、培养学生的实验能力和归纳推理能力。

每组三块厚纸板(长、宽约20厘米)、尺子、剪刀、固定纸

板的橡皮泥、手电筒、蜡烛、火柴、塑料管。

1、用厚纸板做成大小、形状一样的纸屏,将其编成1、2、3号。

在1号、2号屏的中心打一直径为4~5毫米的小孔。

2、将蜡烛和1号屏、3号屏按序排成一条直线。

调整蜡烛高度,使其与1号屏上的透光孔高度一致。

观察。

可看到通过小孔的光束投射到屏3上,形成一个光斑。

用直尺测量可发现光源、小孔、光斑的中心处在同一直线上。

说明光是沿直线传播的。

3、在蜡烛与屏1之间或屏1与屏3之间插入屏2。

调整屏2的位置,可发现只有当屏2上的小孔与屏1和光源在同一直线上时,屏3才能看见光斑。

这说明光在空气中是沿直线传播的。

光在同种媒介中沿直线传播。

通过正反两方面的对比实验,即同一束光在直线通道中能通过,在弯曲通道中不能通过的实验,可以很好的说明这个问题。

光能透过哪些物体

1、使学生通过实验区分不同物体的透光程度,会根据透光

程度对物体进行分类。

2、培养学生的实验探究能力。

手电筒、白纸、玻璃、毛玻璃、书本、卡纸、矿泉水等

1、一位同学站在桌边,将一张白纸立在桌子上当屏幕。

2、另一同学拿着手电筒,手电筒距白纸平面大约10厘米。

3、第三位同学分别将桌上的各种物体放在手电筒与白纸之间。

观察白纸上的情况并做记录。

玻璃能让光全部通过;

毛玻璃、矿泉水能让光部分通过;

书本、卡纸不能让光通过。

透明物体能让光全部通过;

半透明物体能让部分光通过;

不透明物体不能让光通过。

不同物体的透光程度不同,据此可以将物体分为透明、半透明和不透明三类。

影子的形成(影子产生的条件)

1、通过实验使学生知道影子产生的条件------有光、有挡

光的物体。

2、培养学生的动手能力,提高学生认识自然现象的兴趣。

手电筒、铅笔、白纸。

1、拿手电筒对着铅笔,观察影子是否存在。

2、使手电筒发光,在手电筒和白纸之间不放置铅笔,观察影子是否存在。

3、让手电筒照射铅笔,观察在铅笔后的白纸上有什么现象产生。

手电筒不打开,对着铅笔,没有影子;

打开手电筒,没有铅笔,没有影子;

打开手电筒,对着铅笔,白纸上才会有影子。

有光,没有挡光的物体,没有影子;

没有光,有能挡光的物体,也没有影子;

有光,有挡光的物体,才有影子。

因此,有光,有挡光(不透明)的物体,是产生影子的两个基本条件。

此外,还要有一个能显影的地方,如屏幕、白墙等。

此实验最好在光线较暗的地方进行,实验效果才更明显。

改变光的传播路径(光的反射

)

1、通过实验使学生了解光的反射现象。

2、培养学生的实验能力。

平面镜、带缝隙的硬纸板(缝隙大约1mm)、手电筒、白纸、

直尺、铅笔、橡皮泥。

1、一位同学用手扶着镜子,使镜子立在桌子上(也可以在镜子下面粘上橡皮泥,固定在桌子上);

2、另一位同学一手扶着一块带有缝隙的硬纸板,一手拿着手电筒,使光通过缝隙照在镜子上;

3、在硬纸板与镜子之间垫一张白纸,可以观察到呈现在白纸上的一条直线光束。

这时请第三位同学在纸上用尺子比着画出镜子反光的路线。

4、改变镜子摆放的角度,反复实验,让学生动态观察光的反射现象。

手电筒发出的光通过单缝板照到平面镜上之后改变了原来的传播路线。

光遇到镜子等强反光物体时,会发生反射现象。

被反射后的光线仍沿直线传播。

镜子反射光的路线

1、通过实验使学生知道光可以在几面镜子之间进行多次反

射。

2、培养学生初步的实验能力。

两块大小相同的平面镜、一支铅笔、胶布。

1、用胶布黏贴在两面镜子的背面,把它们连接起来。

2、把两面镜子立在桌面上,使它们构成大于900的夹角,将铅笔放在镜子前面。

数一数镜子里有几个像。

3、将两镜面慢慢合靠,使夹角减小,观察镜子里的所成像的数目。

(发现夹角减小,经两平面镜所成的像越来越多。

)

4、将两平面镜相对,从两个镜子中可以看到无数个铅笔的像。

将两镜面连接起来,构成一定的角度。

在两面镜子的夹角中立一个物体,由于光的多次反射,可以看到镜中出现很多的像;

角度越小,看到的像越多。

制造彩虹

1、通过认识彩虹的成因,使学生知道太阳光是由七种不同的单色光组成的。

2、通过实验使学生知道三棱镜的作用,同时培养学生的推理能力和实验能力

三棱镜、平面镜、白色的纸屏

自制三棱镜的方法:

用无色透明有机玻璃片或玻璃片粘成三棱柱体,在它的一侧开一小孔。

用注射器往小孔里灌满清水,塞上塞子,就能当三棱镜使用。

1、用平面镜把太阳光反射到三棱镜上。

2、将三棱镜绕它的轴转动,当调到一个适当位置时,在屏幕或白墙上会看到一条彩色的光带。

3、观察这条彩色的光带,它是由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种颜色组成的。

这说明白光能分散成七种单色光。

色散是指复色光(例如白光)通过透明介质以后分解成单色光的现象。

要做成光的色散实验,首先要选用合适的复色光,一般都用日光。

因为日光是多种单色光的混合体,光线强烈,色散后形成的光谱明显。

其次,要选用对一切单色光都具有较高折射率的透明介质,一般都用三棱镜。

入射的白光进入三棱镜后发生折射,由于各单色光的折射率不同会产生不同的折射角度,这样,一束白光便分解成为带状的七色光谱。

三色光混合实验

观察红绿蓝三原色光混合后的色彩,使学生知道利用这三种

色光可以混合出不同的色彩来。

3支手电筒、红绿蓝玻璃纸、胶带、白纸。

1、分别往3支手电筒上用胶带蒙上红、绿、蓝三种颜色的玻璃纸。

2、将白纸放在地上,两个同学任意分取两只手电筒,将三种色光在白纸上两两混合,观察混合后的色彩并记录。

3、将3支手电筒同时照射白纸,即让红绿蓝三种色光混合,观察并记录。

红绿

红蓝

蓝绿

红绿蓝

混合后的色彩

红绿蓝三种色光混合在一起,会出现白光;

红光与绿光混合出现黄光;

红光与蓝光混合出现品红色光;

绿光与蓝光混合出现深蓝色光。

红绿蓝三原色光混合后会出现新的色光。

让小灯泡亮起来

1、通过实验使学生认识小灯泡、电池、电线。

2、指导学生能用一个灯泡、一节电池、一根或两根电线组成电路。

提高学生的动手能力。

小灯泡(1.5v)、电池、导线、胶带、开关等。

认识干电池、电池盒的正负极、小灯泡、灯座、开关。

将电池放入电池盒,先将电池的负极与电池盒的簧片接触,再将电池的正极压入电池盒内。

然后,将小灯泡插入电池盒,即使电珠的尾部和灯座下的金属片接触。

用两根导线,一根连接电池盒的正极与灯座的一端,另一根连接电池盒的负极与灯座的另一端。

小灯泡发光。

先把开关的闸刀扳起,将开关接入电路。

发现小灯泡没亮。

放下闸刀,合上开关,可看到小灯泡亮了。

使学生认识到电是可以流动的,只有当电路闭合时,电才能从电池流出,通过小灯泡,开关,使小灯泡发光。

断开开关,电路断开,电流不能从电池流出,小灯泡不能发光。

1、只要将小灯泡的螺纹跟电池的一头连上,将小灯泡底下的黑色锡点跟电池的另一头连上,小灯泡就能发光。

要使小灯泡亮起来需要一个完整的回路。

2、开关可以接通或切断电流,控制灯泡的亮与灭。

合上开关,电路闭合,形成完整的电流通路,小灯泡发光;

断开开关,电路断开,小灯泡不能发光。

制作开关

1.利用身边的材料设计并制作一个简单的开关,并用

它来控制电路。

2.培养动手实践能力和创新意识。

小灯座、小电珠、开关、电池盒、电池一节、导线、软木块

(约10cm×

6cm×

1cm

)、图钉、回形针。

1.制作小开关。

(扣式开关或按压式开关)

(1)把回形针伸开成S形,用图钉把回形针的一端与导线一起固定在木板上,另一端固定另一个图钉,就做成了一个扣式开关。

如需接通电路,回形针的另一端与另一个图钉相接触即可。

(2)将回形针的一头翘起,另一头用图钉固定在软木块上,做一个按压式开关。

如需接通电路,将翘起的一头按下与图钉接触即可。

2.连接简单电路:

用导线、小电珠、开关、电池连接成一个电路。

合上开关,小电珠发光,说明有电通过电路中的各个部分,包括通过开关。

3.取掉开关,在开关处接入自制的小开关,先后闭合、断开开关,观察自制小开关能否控制小电珠的发光。

自制小开关可以控制小电珠的发光。

绝对不能用220伏做电源进行该实验。

不能用湿布擦电器开关,也不能用湿手触摸电器开关。

使学生懂得安全用电常识,逐步养成安全用电的习惯

磁铁的性质(磁极的指向)

1、通过实验使学生知道磁铁有指南北的性质。

水槽、水、泡沫塑料、条形磁铁

1、辨别教室的东西南北四个方向。

2、在水槽里倒入多半槽水,将条形磁铁放在泡沫塑料上,轻轻放入水中。

静止后观察。

磁铁一端指南,叫南极,用s表示;

一端指北,叫北极,用N表示。

实验结论:

磁铁具有指南北的性质。

磁铁有指南北的性质

制作小磁针

1、通过制作指南针,使学生知道指南针是利用磁铁指南北

的性质制成的、测定方向的仪器或工具。

2、培养学生的动手能力,练习制作指南针。

条形磁铁两块

蹄形磁铁两块、直尺

将条形磁铁甲架在两支铅笔上,用条形磁铁乙的两极分别接近条形磁铁甲的两极。

观察会有什么现象发生。

1、当乙磁铁的N极与甲磁铁的N极相接近时,两磁铁相斥,条形磁铁甲向后退。

2、当乙磁铁的S极与甲磁铁的S极相接近时,两磁铁相斥,条形磁铁甲向后退。

3、当乙磁铁的S极与甲磁铁的N极(或乙磁铁的N极与甲磁铁的S极)相接近时,两磁铁相吸,条形磁铁甲向前进。

磁铁同极相斥异极相吸

致力于打造全网一站式需求,为大家助力

来源网络仅供参考

欢迎您下载我们的文档