高中人文地理复习策略.doc

《高中人文地理复习策略.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高中人文地理复习策略.doc(5页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

人文地理复习策略与解题指导

人文地理以人口、经济和社会活动为核心,揭示人类活动的地域空间形态,传达“以地为生、人地协调”的观念。

人文地理在高考中的考查多偏重观点、方法的运用,强调结合实际进行评价与反思。

对于人文地理的学习,不少同学感觉:

知识庞杂抓不住重点;联系广泛规律难寻;题目开放性强、变化多端,答题不得要领。

有同学感叹:

人文地理,想说爱你不容易。

本文试从复习策略、解题指导两方面给同学们一些帮助。

一、人文地理复习策略

1.理清脉络,构建知识体系

人文地理知识理解并不难,但内容分散不容易抓住重点,需要记忆的东西较多,因此应抓住人文地理“形散神聚”的特点理清知识线索、构建知识体系,把书本由厚变薄,形成自己的知识网络。

人文地理考查的核心主题包括人口(增长、迁移、分布、容量)、城市(城市化、城市区位、空间结构)、工业、农业(区位选择、地域类型)、商业(区位因素)、交通运输(主要方式、区位选择)等(形散),而其中区位分析与评价是贯穿人文地理始终的灵魂(神聚)。

复习中我们可以“区位分析与评价”为主题构建知识网络:

此外复习中还可针对一个相对完整的知识单位,抓住一条线索将单个知识串连起来形成清晰的知识链。

以“人口数量的变化”为例:

2.求同存异,建立思维模型

“用学过的知识解决新问题”是高考命题的立意所在,亦即“题在书外、理在书中”。

尽管试题情境、问题设计千变万化、推陈出新,但答题所用的知识、原理还是教材中的。

对于“切入容易深入难”的人文地理而言,建立思维模型是提高思维能力、防止思维偏差的有效策略。

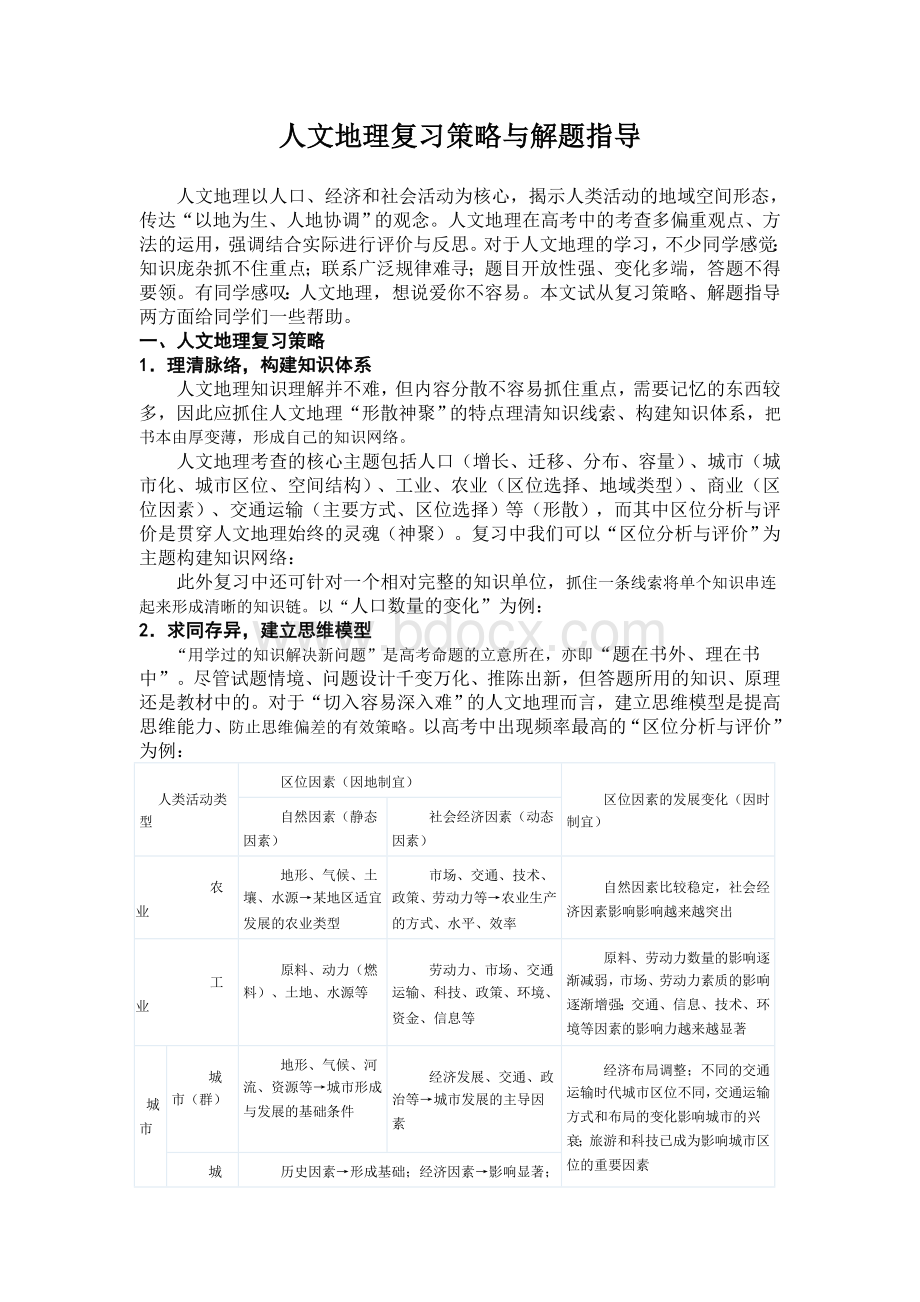

以高考中出现频率最高的“区位分析与评价”为例:

人类活动类型

区位因素(因地制宜)

区位因素的发展变化(因时制宜)

自然因素(静态因素)

社会经济因素(动态因素)

农业

地形、气候、土壤、水源→某地区适宜发展的农业类型

市场、交通、技术、政策、劳动力等→农业生产的方式、水平、效率

自然因素比较稳定,社会经济因素影响影响越来越突出

工业

原料、动力(燃料)、土地、水源等

劳动力、市场、交通运输、科技、政策、环境、资金、信息等

原料、劳动力数量的影响逐渐减弱,市场、劳动力素质的影响逐渐增强;交通、信息、技术、环境等因素的影响力越来越显著

城市

城市(群)

地形、气候、河流、资源等→城市形成与发展的基础条件

经济发展、交通、政治等→城市发展的主导因素

经济布局调整;不同的交通运输时代城市区位不同,交通运输方式和布局的变化影响城市的兴衰;旅游和科技已成为影响城市区位的重要因素

城市功能区

历史因素→形成基础;经济因素→影响显著;社会因素→住宅区的分化

交通

交通线

社会经济因素(运输需求)是决定性因素,自然因素影响选线,但技术因素可以克服不利自然条件的制约

科学技术在交通线和交通枢纽建设中所起的作用越来越大

港口

自然条件决定港口位置,腹地范围及其经济发展水平影响港口兴衰,城市是港口发展的重要依托

商业

稳定的商品来源区与销售区;便利的交通

技术(信息技术、运输技术)的进步催生了商业网点新的组织形式

市场最优:

市中心;交通最优:

市区环路边缘或高速公路沿线

(1)求同——构建区位因素结构

各种人类活动的区位选择多受自然因素(位置、地形、气候、河流、资源等)、经济因素(劳动力、市场、交通等)和社会因素(政策、环境、科技等)的影响,因此要用综合的观点观察分析区位因素。

(2)存异——形成区位分析方法

根据区位分析与评价的不同要求,对同类问题进行归纳构建区位分析微观模型。

如主导因素分析(理清各区位因素间的主次关系,找出决定性因素);动态分析(用发展的眼光分析某类或某地区位因素的变化);综合分析(从自然、社会、经济等方面分析);辩证分析(从有利、不利或优势条件、制约因素两方面分析);比较分析(找出两者或两地位因素的异同点,并分析其对人类活动形态的影响)等。

(3)发散——具体问题具体分析

原理模型是经典的、抽象的简化形式。

因地制宜是区位选择的“魂”,因此区位分析与评价要因“地”制宜具体问题具体分析,以区域为背景对区位因素进行描述与阐释,使区位分析与评价“区域化”。

3.抓住联系,学会综合分析

人文地理知识的考查不是孤立的,多是从区域的角度研究人类活动现象,注重人文地理与自然地理、区域地理的联系与融合。

自然地理是人文地理的基础,区域地理是人文地理的归宿,我们在进行人文地理复习时一定要形成这样的意识:

与自然地理恋爱,与区域地理联姻。

以农业变迁为例:

长江三角洲是我国著名的“鱼米之乡”,近年来其水稻种植面积却逐渐减少。

长江三角洲作为“鱼米之乡”的区位因素,既要从地形、气候、水源、土壤等自然条件方面分析,也要考虑劳动力、种植历史等人文条件,而这些自然、人文条件恰恰是长江三角洲区域特征的组成部分,且相应的自然条件往往都是图中“应有之义”。

要从发展变化的视角找出“水稻种植减少”的原因:

改革开放以来,长江三角洲地区工业化、城市化进程加快,非农业用地增加,导致水稻播种面积减少;随着工业化、城市化发展,鲜活农产品的市场需求量增加导致农业产业结构的调整。

以交通运输布局为例:

根据环境条件,说明塔里木盆地内城市间交通联系适宜发展航空运输的理由。

按照先主后次的思维线索分析:

塔里木盆地面积大、城市分散,航空运输适宜长距离运输,这是决定性因素。

此外地形(沙漠、戈壁广布,地面交通建设不便)、气候(盆地内无高大山脉且晴天多,云雾少,有利于飞机航行)等自然条件是影响因素。

从以上两例分析可以看出:

高考对人文地理的考查多以区域为载体,将解答所需要的有用信息巧妙地隐藏在图表中,对图中自然要素、区域特征信息的获取与解读往往是答案组织的落脚点所在。

4.以图为本,强化图表技能

图表是地理的特色,尤其是在表达人文地理事象的空间分布格局与时间变化规律方面更具优势,因此高考试题多以新颖的地理图表为载体考查人文地理的基本概念和原理。

在2011年高考地理试题所选用的214幅图表中,与人文地理相关的图表接近2/3。

在复习中要加强图表技能的训练,面对纷繁复杂的图表,要从“读会图”向“会读图”转变。

首先,要根据图名确定图表所反映的主题、利用图例从图表中的线条、符号、数据中找出“有什么”;其次,对获取的信息进行整理,认识图中各要素的特征,明确“怎么样”;最后,分析揭示图中各要素反映的问题及其相互关系,理解“为什么”。

要注重地图信息的叠加和图文转换,提高图表阅读的深度。

以地理统计图为例,解读地理统计图表要正确理解图表表述的地理信息含义,判读其表示信息的数量或等级,并以这些显性信息为基础找出隐性规律与变化趋势,解释或说明相关地理事物的特征、原理和规律。

其解读方法、技巧为:

抓双重联系(图内→信息;图外→知识);重数据分析(定量分析→数量特征;定性分析→趋势);对比分析→找差异;归纳总结(综合评价→得结论)。

5.关注实现,用地理视角看世界

书本是经典的、抽象的,现实是复杂的、具体的,人文地理事象日新月异,人文地理试题也常考常新。

复习中我们要拓展知识来源、活化地理知识,要特别关注与地理相关的现实问题、热点问题及贴近生活的素材,让课本知识和现实生活有机的结合,学会从地理的视角认识世界:

在具体材料中提取有用的地理信息,还要将书本中的地理知识、原理还原到实际领域解决具体问题。

如近年来关于我国人口政策调整的消息时隐时现,我们以此为素材设计新问题:

通过对中国人口现状的研究,某地理兴趣小组提出了两个不同的观点,观点一:

继续维持我国控制人口增长的政策,鼓励一对夫妇只生一个孩子;观点二:

应适度放宽人口政策,一对夫妇可生两个孩子。

你同意那个观点,试说明理由。

该情境属于菜单式的开放性问题,选择哪一个观点都可以,但要言之有理、言之有据。

答案提示:

观点一:

虽然我国目前人口增长率较低,但由于人口基数大,每年新增人口数量庞大,经济、就业、资源、环境压力过大;人口总量过大一直是制约中国经济社会发展的重大问题,所以仍要控制人口数量的快速增长。

观点二:

人口老龄化进程加快,未富先老社会负担加重;社会养老制度不完善,家庭养老仍不可替代;随着科技水平提高,人口环境容量仍有空间。

二、人文地理解题指导

人文地理试题的综合性、开放性强,切入容易深入难,答题往往词不达意,甚至离题甚远。

不少同学感觉人文地理答准、答全很难。

现以两道经典试题为例窥斑见豹,以期对同学们有所启发。

例1.(2011年山东卷7~8题)下图为我国东部地区甲、乙两城市三个年份常住人口密度分布图,图中楼高表示2000年城市商务楼相对高度。

读图请回答1~2题。

1.下列说法正确的是

A.1982~2000年,两城市的市中心常住人口密度变化特征相同

B.1982~2000年,两城市的边缘区常住人口密度变化特征不同

C.2000年甲城市的人口规模比甲城市的小

D.2000年乙城市的服务范围比甲城市的小

2.关于2000年两城市功能区分布的推断,最有可能的是①甲城市的中心商务区位于M处②乙城市的中心商务区位于P处③甲城市的卫星城位于N处④乙城市的卫星城位于Q处

A.①②

B.②③

C.①④

D.③④

【解题指导】1.D该题以统计图为载体考查城市功能分区与城市化进程,重在考查图表信息的判断与推理能力。

从图中可以看出,1982~2000年,甲城市市中心人口密度逐渐下降,乙城市市中心人口密度不断上升;两城市的边缘区人口密度都逐渐上升。

甲城市各地段人口密度与楼高都比乙城市高,且城市边缘距市中心远,因此甲城市人口规模、服务范围比乙城市大。

2.B该题根据人口密度的变化和楼高统计判断城市功能分区的划分。

从楼高和人口密度判断,甲城市中心商务区位于市中心M处的外围,N处人口密度与楼高比周边地区高,为甲城市的卫星城;乙城市P处人口密度与楼高最大,为中心商务区;由1982~2000人口密度变化可以推断,乙城市处于城市化加速发展阶段,尚未形成卫星城。

【规律总结】统计图的判读,首先要先读图名和图标,接着要根据图例弄清图中线、条的含义把握统计图表达的内容,然后是找出线、条发展变化的趋势,结合所学知识、原理对变化趋势做出合理判断分析与合理阐释。

例2.(2011年江苏卷27题)图1为北非简图,图2为甲乙两地气温和降水统计图。

读图回答问题。

(1)乙地发展农业的有利条件有_____________________________。

(2)该地区大多数城镇分布在沿海的主要因素有_____________________________。

(3)影响该地区陆路交通布局的主要因素有_____________________________。

【解答指导】该题以北非区域图和气温和降水统计图为载体考查农业发展、城镇分布和交通布局的区位因素,对信息获取解读及综合分析问题能力的要求较高。

(1)发展农业的有利条件一定不要泛泛而谈,要结合具体区域回答,要从图中获取有用信息:

等高线→河谷平原;临河→灌溉水源;气候图→热带沙漠气候→光热资源、昼夜温差。

图文中没有相关的社会经济信息,可不涉及;

(2)对“大多数城镇分布在沿海”要从自然和社会经济两方面分析,要特别注意“沿海”的限定条件。

思路:

等高线→沿海多平原;气候图→地中海气候(容易漏掉);石油等矿产→资源开发;临海→海运便利。

(3)交通布局受经济、社会和自然等因素影响,结合图示信息可知:

图中铁路、公路主要连接城镇和矿产地,因此城镇分布和资源开发是影响交通布局的主导因素;在山区铁路多沿等高线延伸,因此地形影响选线。

【参考答案】

(1)热量资源丰富,光照充足;昼夜温差大;有灌溉水源。

(2)地势较为平坦;气候比较适宜;便于利用海洋资源和发展海上航运。

(3)聚落;矿产资源;地形

【规律总结】对人文地理基本原理要灵活运用,既要思路完整、分析全面,又要求具体问题具体分