衡水中学度上学期高三三调考试语文试题Word格式.docx

《衡水中学度上学期高三三调考试语文试题Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《衡水中学度上学期高三三调考试语文试题Word格式.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

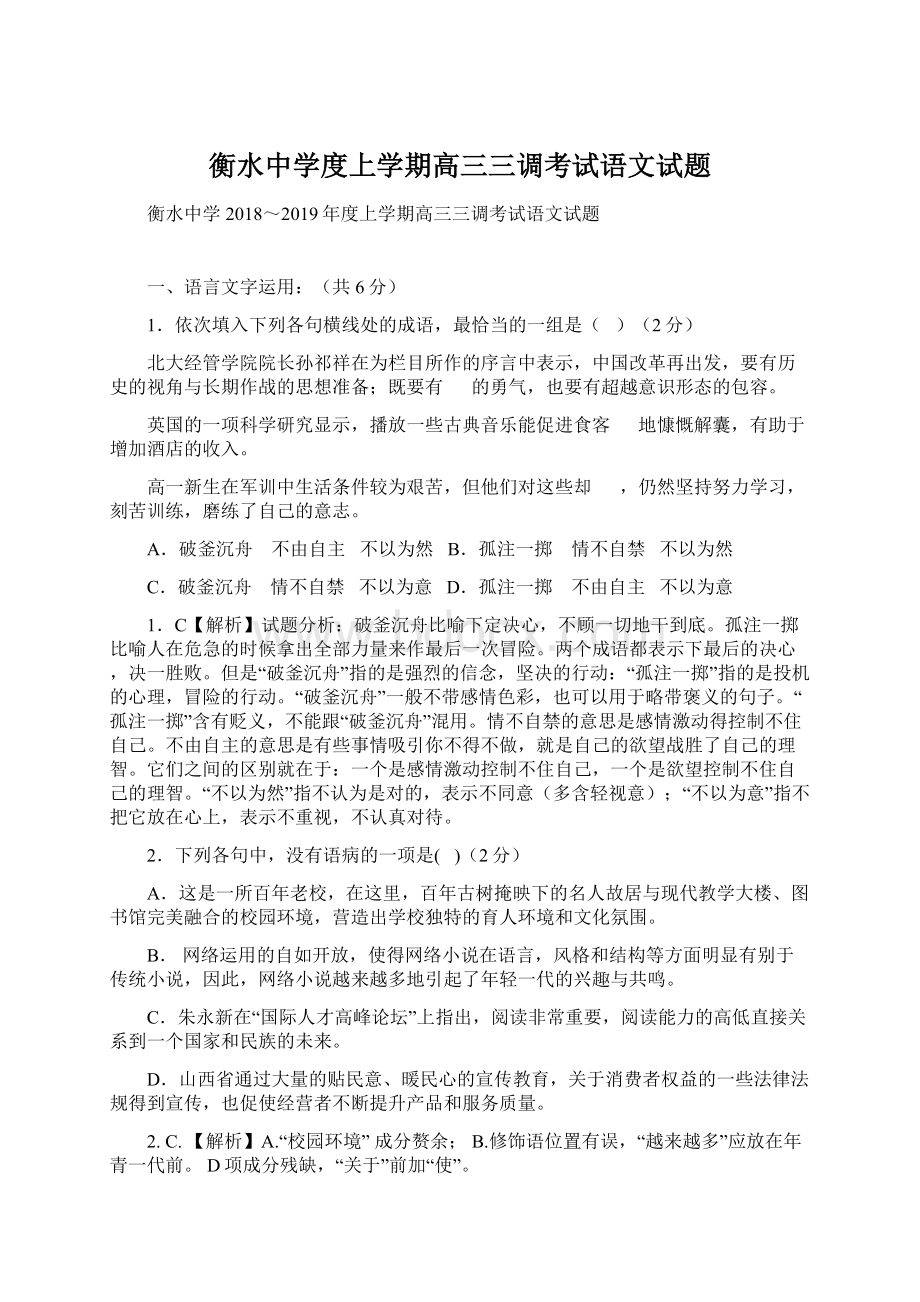

A.这是一所百年老校,在这里,百年古树掩映下的名人故居与现代教学大楼、图书馆完美融合的校园环境,营造出学校独特的育人环境和文化氛围。

B.网络运用的自如开放,使得网络小说在语言,风格和结构等方面明显有别于传统小说,因此,网络小说越来越多地引起了年轻一代的兴趣与共鸣。

C.朱永新在“国际人才高峰论坛”上指出,阅读非常重要,阅读能力的高低直接关系到一个国家和民族的未来。

D.山西省通过大量的贴民意、暖民心的宣传教育,关于消费者权益的一些法律法规得到宣传,也促使经营者不断提升产品和服务质量。

2.C.【解析】A.“校园环境”成分赘余;

B.修饰语位置有误,“越来越多”应放在年青一代前。

D项成分残缺,“关于”前加“使”。

3.填入下面一段文字横线处的语句,最恰当的一句是(3分)

我以为小小说不应排斥故事(情节)性,恰恰相反,小小说的情节(故事)往往是作品成败的重要因素。

,

;

。

,他既要惜墨如金又要纵情泼墨,这种矛盾状况要求作者必须拿“干货”,掏“精华”,任何的粉饰卖弄都是多余甚至讨厌的。

①如果没有好的故事情节,他们很快就会厌倦

②喜欢读故事是中国人的传统习惯

③通俗文学之所以受欢迎,原因也在于此

④他们读小说首先注意的不是人物或主题,而是故事

⑤这就要看小小说作家能不能以极短的篇幅向读者讲述一个精彩而又复杂的故事

⑥读者在读小小说时,绝不会因为其篇幅短小而降低对故事性的要求,相反这种要求更高了

A.①③②④⑥⑤

B.①③⑤⑥②④

C.②④①③⑥⑤

D.②④⑥⑤①③

3.答案:

C【解析】句中的“喜欢读故事”承接首句中的“故事”这一话题,故排在最前;

句中的“他们”指句中的“中国人”,故排在其次;

句中的“他们”与句相同,故排在后;

句是对的总结,故排在后;

两句的内容相关,且句中的“小小说作家”照应文段最后一句的“他”,故排在最后。

二、课内知识考查(3分)

4.下列文学常识的表述正确的一项是(

)(3分)

A.白居易,字乐天,号香山居士。

他的诗歌通俗易懂,流畅自然。

他的《长恨歌》《琵琶行》,形象鲜明,情节连贯,语言优美,都是脍炙人口的抒情诗。

B.《春江花月夜》作者张若虚,与贺知章、张旭、包融并称“吴中四士”,体裁上属于乐府旧题

C.盛唐是中国诗歌发展史上的黄金时期,诗坛名家辈出,不仅出现了中国诗坛盛极一时的“双子星”诗仙李白、诗圣杜甫;

还出现了著名的山水田园诗人陶渊明、谢灵运以及为人们所熟知的边塞诗人高适、岑参等。

D.温庭筠,词风浓艳,辞藻华丽,是花间词派的鼻祖,晚唐诗人。

诗与李贺齐名,号称“温李”。

4.答案:

B【解析】A《长恨歌》《琵琶行》是叙事诗.C.盛唐的山水田园诗人的代表是王维、孟浩然;

D.诗与李商隐齐名,号称“温李”。

三、古文阅读(共19分)

阅读下面的文言文,完成5-8题。

卢柔字子刚。

少孤,为叔母所养,抚视甚于其子。

柔尽心温清,亦同己亲。

宗族叹重之。

性聪敏,好学,未弱冠,解属文。

司徒、临淮王或见而器之,以女妻焉。

卢柔,字子刚。

幼年时父母去世,被叔母收养,叔母抚养看待他比对亲生儿子还好。

卢柔尽心孝养叔母,也同对待自己的母亲一样对待叔母。

宗族的人都感叹并且看重他。

他性格聪明机敏,喜爱学习,不到二十岁,就懂得撰写文章。

司徒、临淮王见到他并且器重他,把女儿嫁给了他。

及魏孝武与齐神武有隙,诏贺拔胜出牧荆州,柔谓因此可著功绩,遂从胜之荆州。

以柔为大行台郎中,掌书记。

军中机务,柔多预之。

及胜为太保,以柔为掾,加冠军将军。

孝武后召胜引兵赴洛,胜以问柔,曰:

“高欢托晋阳之甲,意实难知。

公宜席卷赴都,与决胜负,存没以之,此忠之上策也。

若北阻鲁阳,南并旧楚,东连衮、豫,西接关中,带甲十万,观衅而动,亦中策也。

举三荆之地,通款梁国,可以身免,功名去矣,策之下者。

”胜轻柔年少笑而不应及孝武西迁东魏遣侯景袭穰胜败遂南奔梁柔亦从之胜频表梁求归武帝览表嘉其辞彩。

既知柔所制,因遣舍人劳问,并遗缣锦。

后与胜俱还,行至襄阳,齐神武惧胜西入,遣侯景以轻骑邀之。

胜及柔惧,乃弃船山行。

赢粮冒险,经数百里。

时属秋霖,士卒冻馁,死者太半。

至丰阳界,柔迷失道,独宿僵木之下,寒雨衣湿,殆至于死。

等到魏孝武与齐神武有嫌怨,下诏令贺拔胜调出朝廷管理荆州,卢柔认为可趁此建立功业,于是跟随贺拔胜到了荆州。

贺拔胜让卢柔担任大行台郎中、掌书记。

军中机密事务,卢柔很多都参与了。

等到贺拔胜任太保,他让卢柔担任属官,加授冠军将军。

孝武帝后来召贺拔胜领兵赴洛,贺拔胜询问卢柔的意见。

卢柔说:

“高欢依托晋阳的军队,心思实在难以知道。

你应该席卷军力奔赴京都,与他一决胜负,不顾存亡,这是忠的上策。

如果北面阻挡鲁阳,南面并吞旧时楚地,东面连接衮、豫,西面连接关中,率领士兵十万,伺机而动,也是中策。

拿三荆的土地,与梁国通好,可以使自身免于祸难,但是功名就不存在了。

这是下策。

”贺拔胜轻视卢柔年轻,笑着不回答他。

到了孝武帝往西迁移,东魏派遣侯景袭击穰城时,贺拔胜被打败了,就往南投奔梁。

卢柔也跟随他。

贺拔胜多次上表请求回去,梁武帝看了奏表,称赞他的言辞文采。

武帝后来知道是卢柔所撰写,就派遣舍人慰问,并送给他丝绸锦缎。

后来卢柔与贺拔胜一起返回,走到襄阳,齐神武帝害怕贺拔胜从西边进入,派遣侯景率领轻锐的骑兵拦截他。

贺拔胜和卢柔很恐惧,就舍弃船只爬山而走,背着干粮,冒着危险,行走数百里。

当时恰逢秋雨连绵,同行的人又冻又饿,死了一大半。

到了丰阳地界,卢柔迷失了道路,独自在枯树下过夜,寒雨打湿了衣服,他几乎要冻死。

大统二年,至长安。

封容城县男,邑二百户。

太祖重其才,引为行台郎中,加平东将军,除从事中郎,与苏绰对掌机密。

时沙苑之后,大军屡捷,汝、颍之间,多举义来附。

书翰往反,日百余牒。

柔随机报答,皆合事宜。

进爵为子,增邑三百户,除中书舍人。

迁司农少卿,转郎,兼著作,撰起居注。

后拜黄门侍郎。

文帝知其贫,解衣赐之。

魏废帝元年,加车骑大将军、仪同三司、散骑常侍、中书监。

大统二年,他到了长安。

他被封为容城县男,食邑二百户(二百户人家的租税作为其俸禄)。

太祖重视他的才能,推举他为行台郎中,加授平东将军,任从事中郎,与苏绰一起掌管机密事务。

当时沙苑之战后,大军多次传来捷报,汝、颍之间,很多人起义来归附。

文书往返,每日有一百多件。

卢柔根据情况答复,都符合事宜。

他被晋升为子爵,增加食邑三百户,被授任中书舍人。

他升为司农少卿,转为郎,兼任著作,修撰国君的言行录。

后来担任黄门侍郎。

文帝知道他很贫困,脱下外衣赏赐给他。

魏废帝元年,他被加授车骑大将军、仪同三司、散骑常侍、中书监。

孝闵帝践阼,拜小内史,迁内史大夫,进位开府。

卒于位。

所作诗颂碑铭檄表启行于世者数十篇。

孝闵帝登位,他担任小内史,升任内史大夫,进位开府。

他在官位上去世。

他所作的在世间流传的诗颂碑铭檄表启有几十篇。

(选自《周书·

卢柔传》)

5.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)(

)

A.胜轻柔年少/笑而不应/及孝武西迁东魏/遣侯景袭穰/胜败/遂南奔梁/柔亦从之/胜频表梁/求归武帝/览表/嘉其辞彩/

B.胜轻柔/年少笑而不应/及孝武西迁/东魏遣侯景袭穰胜/败/遂南奔梁/柔亦从之/胜频表梁/求归武帝/览表/嘉其辞彩/

C.胜轻柔年少/笑而不应/及孝武西迁/东魏遣侯景袭穰/胜败/遂南奔梁/柔亦从之/胜频表梁求归/武帝览表/嘉其辞彩/

D.胜轻柔/年少笑而不应/及孝武西迁东魏/遣侯景袭穰胜/败/遂南奔梁/柔亦从之/胜频表/梁求归/武帝览表/嘉其辞彩/

5.C(3分)

【解析】本题考查文言断句的能力。

“年少”不作“笑而不应”的主语,所以排除B、D两项。

从上下文看,“遣侯景袭穰”(导致“胜败”)的主语不可能是孝武帝,同时孝武是北魏皇帝,不会迁到东魏,所以排除了A项。

“求归”是“表梁”的目的,“武帝”不作“求归”的宾语。

故选C项。

6.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)(

)

A.邑,又称食邑,是古代君主赏赐给臣子的封地,以此地的租税作为其俸禄。

B.牒,有时指我国古代官府的文书,如“牒文”;

有时指官方颁发的为证明某事的文件,如“度牒”。

C.起居注,是我国古代对帝王言行的记录,多由专人负责,是撰修国史的基本材料之一。

D.中国古代帝王把冬至日祭祀天地当成一项非常重要的政治活动,此即“践阼”。

6.D(3分)

【解析】本题考查了解并掌握常见的古代文化知识的能力。

践,履踏;

阼,主阶;

践阼,封建帝王登阼阶以主持祭祀,指帝位,后多指皇帝即位(登基)。

此外,明清两朝每年冬至日祭天。

所以B项错误。

7.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)(

A.卢柔文笔出众。

他不到二十岁时就懂得写文章,替贺拔胜写的奏表得到武帝的赞美,他有几十篇诗颂碑铭檄表启流传世间。

B.卢柔为人孝顺。

他幼年被叔母收养,虽然叔母待他严苛,但他仍将叔母视为自己的母亲,尽心孝顺,因此被宗族看重。

C.卢柔善于出谋划策。

他在贺拔胜手下时,参与很多军事要务,后来又给贺拔胜提供了对付高欢的上、中、下三种策略。

D.卢柔忠于职守。

他冒险跟随大军艰难行军,后来迷失道路险些被冻死。

在沙苑之战后,他每天处理百余件文书。

7.B(3分)

【解析】本题考查归纳内容要点、概括中心意思的能力。

B项“叔母待他严苛”说法错误,根据原文“为叔母所养,抚视甚于其子”可知,叔母抚养看待他比对亲生儿子还好。

C项对应原文“军中机务,柔多预之”“孝武后召胜引兵赴洛,胜以问柔……策之下者”,分析正确。

D项对应原文“赢粮冒险,经数百里……柔迷失道,独宿僵木之下,寒雨衣湿,殆至于死”“时沙苑之后……日百余牒”,分析正确。

A项对应原文“未弱冠,解属文”“武帝览表,嘉其辞彩”“所作诗颂碑铭檄表启行于世者数十篇”,分析正确。

8.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(10分)

(1)及魏孝武与齐神武有隙,诏贺拔胜出牧荆州,柔谓因此可著功绩,遂从胜之荆州。

(5分)

8.翻译:

(1)等到魏孝武与齐神武有嫌怨(隔阂),下诏书命令命令贺拔胜出京管理荆州,卢柔认为可以趁此(借此)建立功业,于是跟随贺拔胜到了荆州。

【解析】第

(1)句中“隙”,意思是嫌隙;

“出”意思是调出京城;

“牧”,意思是管理;

“因”,意思是趁机;

“之”,动词,意思是到。

“隙、出、牧、因、之”各1分,共5分。

(2)赢粮冒险,经数百里。

时属秋霖,士卒冻馁,死者大半。

(5分)

(2)(他们)背着(担着)干粮,冒着危险,行走数百里。

【解析】第

(2)句中补主语,“赢”,意思是背着,担着;

“属秋霖”,意思是秋雨连绵;

“冻馁”,意思是又冻又饿;

“太半”,意思是大半。

“主语、贏、秋霖、冻馁、太半”各1分,共5分。

四、诗歌阅读:

(每题9分,共45分)

(一)阅读下面这首诗,完成9--10小题。

菩萨蛮

[唐]韦庄

人人尽说江南好,游人只合江南老。

春水碧于天,画船听雨眠。

垆边人似月,皓腕凝霜雪。

未老莫还乡,还乡须断肠。

9.下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是()(3分)

A.“人人尽说江南好,游人只合江南老。

”起首两句就点明主题:

赞美江南,同时也隐含着一种忧郁的伤感。

B.人人都说江南好,游人无奈老于江南,实非心甘情愿,只是由于战乱、飘泊,有家难归而已。

C.“春水碧于天,画船听雨眠。

垆边人似月,皓腕凝霜雪。

”这中间四句是“江南好”的具体描绘。

前两句活画出江南水乡的人物之美,后两句风貌的风物之美和生活之美。

D.词人(家乡在陕西)以避战乱漂泊江南,饱尝离乱之苦,时值中原鼎沸,欲归不能,“还乡须断肠”一句,巧妙地刻划出特定历史环境下的词人思乡怀人的心态,可谓语尽而意不尽。

9.答案C:

“人物之美”是后两句,“风物之美和生活之美”是前两句。

10.按常情,作客异乡的游子总以不得还故乡而愁绪满怀,但这首词却偏偏反过来说:

“还乡须断肠”,这是为什么?

这和诗人所要表达的主旨有什么关系?

(6分)

答

(1)一般游子的忧愁是不能回故乡,而这首词中的游子,却是能回故乡,但由于故乡战乱不忍回,这种愁苦就比一般游子更为深广。

(2)这首词的主旨,是在描写江南好的背景下,述说词人漂泊异乡、有家难归的痛苦感情。

“还乡须断肠”这一句突出了这个主旨。

附:

赏析

风流才子韦庄,年轻时孑然一身四处飘泊,在江南生活了十多年。

晚年回到北方后他仍然留恋江南的水乡的美景,更眷恋江南那如云的江南美女,常常想起那令他难忘的江南水乡的飘零生活。

五首《菩萨蛮》是一组意义互相关联、前后相呼应的组词。

它(可能)是韦庄晚年(66岁)仕西蜀时回忆昔日旧游之作。

这是其中的第二首。

本词采用白描手法,抒写游子春日所见所思,写他当时对江南水乡美好的留恋,但心中更惦念着正处于战火之中的家乡;

欲回不得,所以江南人劝他:

未老莫还乡,还乡须断肠。

全词分三层、分片处而意不断。

“人人尽说江南好,游人只合江南老。

白居易《忆江南》词首句就为“江南好”。

“人人”是说这是众口一辞的。

东南形胜,钱塘自古繁华;

江南更是一个风月繁华之乡,是游山玩水,寻欢作乐的好地方。

“只合”二字,感情繁复,无限凄怆:

人人都说江南好,游人无奈老于江南,实非心甘情愿,只是由于战乱、飘泊,有家难归而已。

“游人”,虽是泛指,实在也为作者自己当时处于客游江南的身份而发(这里的“人人”和“游人”都是包含“自己”的);

同时还为词的末了说到“还乡”生根。

“春水碧于天,画船听雨眠。

前两句活画出江南水乡风貌的风物之美和生活之美,后两句写出人物之美:

江南春水的碧绿,盛美过天色的碧蓝,卧在画船中听那潇潇雨声更是何等的闲适自在;

莲娃嘻嘻,吴娃双舞,越女当垆,容貌如花似月,肌肤细润洁白,如霜似雪。

抓住了江南水乡的特点,写得极富诗意。

上句不但形容了春水的颜色,言外尚有水面开阔、明净,倒映着整个蓝天白云的美丽意境在。

春季多雨的江南,人们可以安稳地躺在画船中,听着雨声入眠,写得悠闲之至。

后两句更进一步的写了江南的人物之美。

以其如霜雪凝成的“皓腕”状女人之美,想其“醉芙蓉”、“似月”美人的美艳容貌自不难想见,杜甫在《壮游》”诗中就有“越女天下白”的诗句。

“未老莫还乡,还乡须断肠。

”这末两句写出欲还乡而不得的纠结,以回应“游人只合江南老”而作结:

人们都劝说年未老莫还乡,否则回到那弥漫着战乱烽火的故乡,只会有断肠的悲哀。

词人(家乡在陕西)以避战乱漂泊江南,饱尝离乱之苦,时值中原鼎沸,欲归不能,“还乡须断肠”一句,巧妙地刻划出特定历史环境下的词人思乡怀人的心态,可谓语尽而意不尽。

虽未露伤心之意,而强作欢快之语,无限的乡愁、深沉的感叹隐寓其中;

泪溢中肠,隐曲难言。

这两句也把“江南好”这个主题强调到了无以复加的程度。

词前六句极言概说、细数“江南好”,而人们叮咛嘱咐“未老莫还乡”,这平易的五个字却有“还乡”、“莫”、“未老”三层意义的转折。

颠沛多年,极想还乡,却说“莫还乡”,用的不是“不”字,而是有叮嘱口吻的“莫”字。

陆放翁的《钗头凤》“山盟虽在,锦书难托,莫、莫、莫。

”这一连三个“莫”字所道出的一片无可奈何之情是极为深婉而且沉痛的,韦庄词此处的“莫”字,也表现出了一种极深婉而沉痛的情意。

词语似直而纡,似达而郁。

王粲《登楼赋》就说:

“情眷眷而怀归。

”人到年老会特别思念故土。

(二)阅读下面这首诗,完成11--12小题。

秋风(其二)

杜

甫

秋风淅淅吹我衣,东流之外西日微。

天清小城捣练急,石古细路行人稀。

不知明月为谁好,早晚孤帆他夜归。

会将白发倚庭树,故园池台今是非。

11.下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是()(3分)

A.诗的第一句直陈题目,写秋风的声响,又以“我衣”二字代人入境,让人似感身上寒意,为全诗奠定基调。

B.第二句为诗人远望所见,逝水滚滚东流,残日西堕,光线微弱,让人顿生暮年如是、桑榆晚景的感伤。

C.第三、四两句写秋风起天气清,风中传来声声急促的戍军练兵之声,山高路窄,小径少人行,四周一片寥落。

D.诗的前四句重在写景,诗人身上所感到的,眼中所见到的,耳中所听到的,天地四方,暮景处处,寒冷凄绝。

11.C【解析】C.“风中传来声声急促的戍军练兵之声”理解有误,“捣练”是捣洗丝绢,意指家中人为远行人备置寒衣。

12.有人说,诗歌的后四句诗人抒发思归之情,“悲中有乐,乐而更悲”,请结合诗句简要分析。

12.①最后四句,句句饱含悲情,望月思归而难归为悲,挂帆可还乡却不是今夜为悲,他日归家却已漂泊一生华发满头为悲,牵挂故园池台不知是否残毁为悲。

②但悲情中却有乐笔,“不知明月”句用语俏皮,妒忌他人团圆美好,泪中含乐;

想象早晚有一天会在月夜乘舟归乡,会倚靠庭园旧树欣然满足,饱含希望之乐。

③后四句写尽了漂泊者悲喜交加、笑泪掺杂的复杂心情。

悲情是主调,虽有想象中的归家之乐,但对照眼前不得归的现实处境,让人更觉不归的心酸。

(每点2分,意思对即可)

(三)阅读下面这首诗,完成13--14小题。

访中洲

姚镛

踏雨来敲竹下门,荷香清透紫绡裙。

相逢未暇论奇字,先向水边看白云。

[注]奇字:

一种异于小篆的字体。

13.下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是(

A.丝雨香花,令人心醉,所以访者急忙同前来开门的主人冒雨走向水池去看那水边出岫的茫茫白云,完全忘了来找友人进行学术探讨的初衷。

B.“紫绡裙”乃紫色的薄绸子所做的裙子,作者以此夸张地写出了紫色荷花花瓣薄如绡之状。

C.“相逢未暇论奇字”一句起到了很好的转承作用,“先向水边看”照应前句的“未暇论奇字”,生动的描写突出了来访者观看白云的急切心情。

D.本诗题为访洲,实为访人;

虽是访人,却重在写景,洲中景色乃生活之志趣。

诗人借茂竹篱门、荷香紫绡、清水白云的清雅环境来表达对美好生活的向往。

13.A(不是“完全忘了”而是“无暇顾及”,是否与友人一起看云,也不确定;

14.诗歌塑造了一个怎样的“访者”形象?

本诗中“被访者”并未出现,诗人运用了什么样的手法写出了“被访者”的形象?

请结合全诗鉴赏分析。

(6分)

14.

(1)“访者”是一个自然率性、格调高雅、充满意趣的清雅(隐逸)之士。

(1分)

① 自然率性:

从出访时间看,他访友不择晴日,而是踏雨而来,别样的率性;

② 格调高雅:

从出访目的看,本是为了和好友探讨“奇字”,“论奇字”已算“无事忙”,非经世致用之务而完全出于志趣,可见其格调高雅;

③ 充满意趣:

从出访情形看,“访者”到来没来得及交流就先急忙走向水边去看那雨中出岫的茫茫白云,可见其是充满意趣之人。

(分析每点1分,共3分)

(2)侧面烘托:

诗人通过“访者”来访的目的以及对“被访者”居住环境的描写,如他傍水而居,门前种有修竹,旁有荷花池,清香四溢,从侧面烘托出了被访者高雅隐逸的形象。

(2分)

(四)阅读下面这首诗,完成15--16小题。

闲居春尽

白居易

闲泊池舟静掩扉,老身慵出客来稀。

愁因暮雨留教住,春被残莺唤遣归。

揭瓮偷尝新熟酒,开箱试着旧生衣。

冬裘夏葛相催促,垂老光阴速似飞。

【注】诗人白居易晚年隐居洛阳时所作。

生衣:

绢制的夏衣。

15.下列对本诗的理解和赏析,不正确的一项是(

A.首句中“闲”字,不仅表现了诗人心中那份恬静闲适,而且呼应了诗歌的标题。

B.“老身慵出客来稀”写诗人年事已高,没有客人来访,描写出诗人老年清静闲适的情景。

C.颔联“暮雨”一词营造出凄凉的情境,“留教住”流露出诗人落寞、惆怅的情绪。

D.“唤遣归”写出了春天伴随着黄莺的呼唤而到来,表明作者的心情开始逐渐好转。

15.D。

D项“写出了春天伴随着黄莺的呼唤而到来,表明作者的心情开始逐渐好转”错误,“唤遣归”是春天离去之意,流露的是惜春之情)

16.“揭瓮偷尝新熟酒,开箱试着旧生衣”两句颇有生活情趣,请作简要赏析。

16.

(1)“揭瓮偷尝新熟酒”写诗人在家中瞒着家人,偷偷品尝新出的米酒,一个“偷”字生动地描写了诗人偷饮酒的憨态可掬的情状;

(3分)

(2)“开箱试着旧生衣”,打开箱子,试穿去年的夏衣,一个“试”字,写出诗人那种闲寂中带点无聊的情态。

作者通过这一生活情节的刻画表达出了隐居生活的闲适。

(五)阅读下面这首诗,完成17--18题。

红白牡丹

吴融①

不必繁弦不必歌,静中相对更情多。

殷鲜一半霞分绮,洁澈旁边月飐波。

看久愿成庄叟梦,惜留须倩鲁阳戈②。

重来应共今来别,风堕香残衬绿莎。

【注】①吴融(850-903):

晚唐诗人,字子华,越州山阴(今浙江绍兴)人,目睹唐朝衰亡,一生仕途不顺。

②鲁阳戈:

《淮南子》载,鲁阳公跟韩国军队作战,酣战至日暮,为了趁日间消灭敌人,他挥舞长戈使太阳倒退了三舍(舍:

星次,相传有二十八宿,一宿为一舍),又恢复了光明。

后多指力挽危局的手段或力量。

17.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(

A.首联先写无需繁华的弦弹与歌舞来表明自己宁愿在安静的环境中与牡丹相厮守,表现出自己对牡丹的用情之真,情谊之深。

B.颔联上句写红牡丹,直接用“殷鲜”突出其娇艳欲滴的特点,又运用比喻,用美丽的红霞写出怒放的红牡丹令人惊艳的情态之美。

C.颔联下句写白牡丹,想象月下一幅澄澈明净的景象,水中倒映着月,在风的吹动下,泛着清波,以此来描绘白牡丹的素洁淡雅和极具美感的花形。

D.尾联写诗人感慨就算重来也还像今日与牡丹离别一样伤感,牡丹随风花落香逝,却甘愿奉献自己,为莎草做陪衬,让诗人遗憾之余略感宽慰。

17.D【解析】D.“却甘愿奉献自己,为莎草做陪衬,让诗人遗憾之余略感宽慰”说法错误。

18.这首诗颈联的上、下句都用了典故,有何用意?

请简要概括分析。

18.

(1)诗人先借庄周梦蝶的典故,表明为了能一直与牡丹花相伴自己愿意变为蝴蝶;

而借鲁阳挥戈的典故,表明希望时间倒流从而留住美好的牡丹花。

(2)表现了诗人对牡丹的喜爱和惜别之情。

(2分)也表达了自己对世事无常的感慨和无力改变唐朝危局的无奈,希望有力