高中地理届高三地理二轮复习训练题41份 通用23文档格式.docx

《高中地理届高三地理二轮复习训练题41份 通用23文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高中地理届高三地理二轮复习训练题41份 通用23文档格式.docx(24页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

]

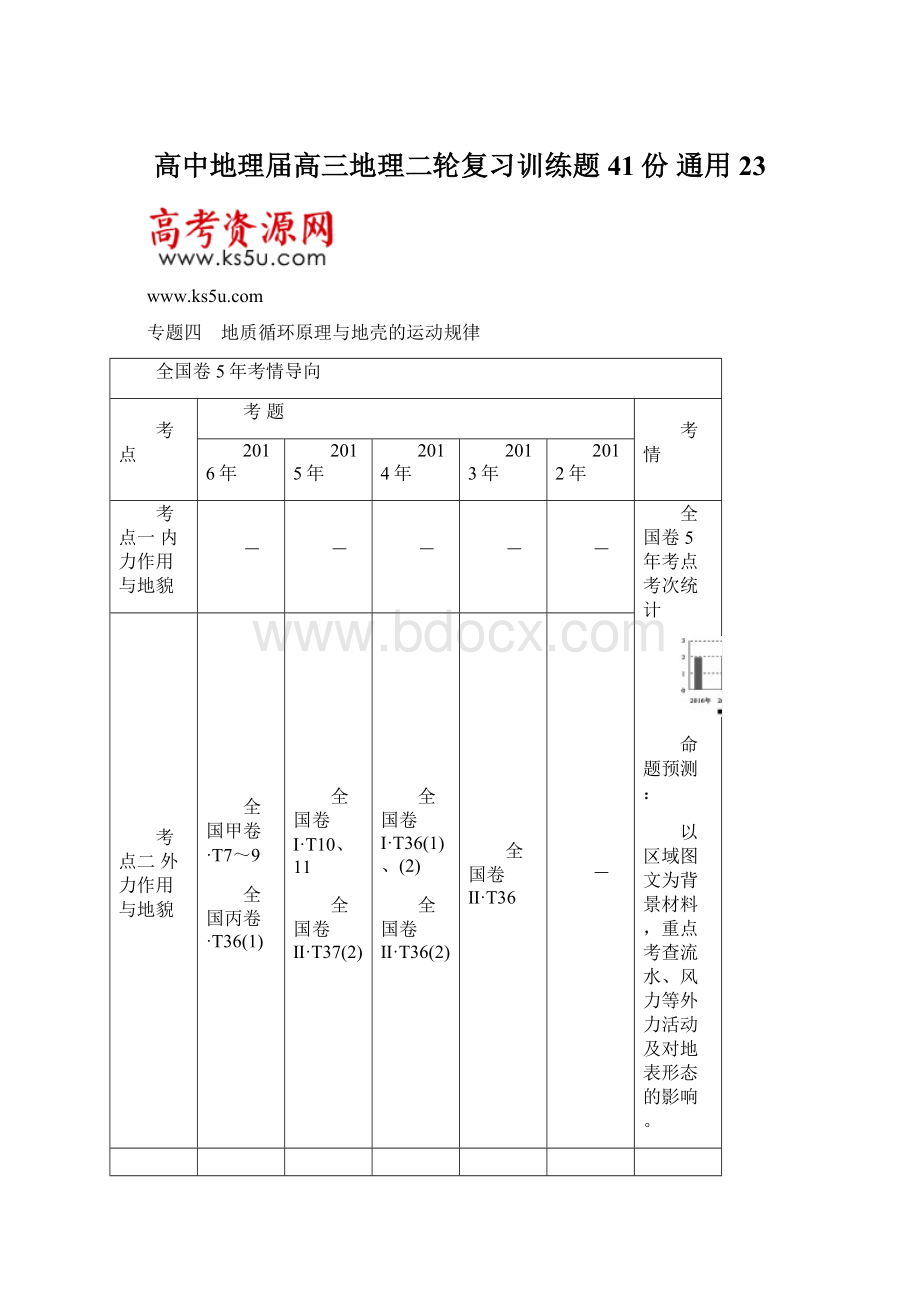

1.高考考查的特点

以火山喷发景观图为背景,考查岩石圈的物质循环及岩石的相互转化。

2.解题的2个提醒

(1)岩浆是岩石之母,岩浆岩只能由岩浆冷却凝固形成,上题中山体是岩浆冷却凝固形成的岩浆岩。

(2)岩石在地球表层的转化一般主要受外力作用影响,外力作用只能形成沉积岩;

岩浆岩、变质岩都是内力作用形成的。

1.三大岩石的转化和地壳物质循环

2.内力作用与地貌形态

(1)内力作用与地貌

(2)三种地质构造类型

地壳物质循环

(2016·

湖南十校共同体联考)读地质剖面图,完成下题。

1.此处地貌的形成过程是( )

A.沉积—地壳抬升—外力侵蚀—岩浆喷出

B.沉积—岩浆侵入—地壳抬升—外力侵蚀

C.岩浆喷出—沉积—外力侵蚀—地壳抬升

D.岩浆侵入—沉积—地壳抬升—外力侵蚀

B 花岗岩属于侵入型岩浆岩,图中花岗岩侵入沉积岩之中且出露地表,说明该处先有沉积作用形成沉积岩,后有岩浆侵入,再后来又受地壳抬升作用,最后受外力侵蚀作用形成特定的地貌景观。

2.(2016·

沈阳质检)花岗岩是一种结构致密、无孔隙、流纹及层理结构的岩石。

其形成与已有岩石遭遇高温、高压无关,裸露区常形成独特的“石蛋”地貌。

甲图所示“石蛋”体型巨大,表面光滑,无明显棱角。

据此完成

(1)~

(2)题。

【导学号:

01252034】

甲

乙

(1)形成“石蛋”的岩石属于乙图中的( )

A.aB.b

C.cD.d

(2)与该地貌形成密切相关的是( )

①岩浆活动 ②变质作用 ③地壳运动 ④搬运堆积 ⑤风化侵蚀

A.①③⑤B.①②③

C.②③④D.③④⑤

(1)B

(2)A [第

(1)题,由乙图可知,a为喷出型岩浆岩,b为侵入型岩浆岩,c为沉积岩,d为变质岩。

“石蛋”是由花岗岩遭受风化侵蚀形成的。

花岗岩属于侵入型岩浆岩。

第

(2)题,由材料分析可知,“石蛋”是由裸露的花岗岩遭受风化侵蚀形成的。

花岗岩属于侵入型岩浆岩,是由岩浆冷却凝固形成的;

侵入型岩浆岩由于地壳运动出露地表,后遭受风化侵蚀形成“石蛋”。

解题技巧

判读地壳物质循环图的基本步骤

(1)突破识图关键。

先确定岩浆与岩浆岩。

由于生成岩浆岩的只有岩浆,故只有一个箭头指向的方框一般为岩浆岩。

(2)尝试代入验证。

有两个箭头指向的方框一般为沉积岩或变质岩。

(3)避开重置陷阱

在地壳物质循环示意图中,有几个地方需要同学们注意:

①有的图中把岩浆岩分成两类——侵入型岩浆岩和喷出型岩浆岩,而有的图中只表示为岩浆岩;

②在其他岩石转化为沉积岩的过程中,有的示意图强调了沉积物这个环节,而有的则没有;

③有的示意图中只有变质岩转化为岩浆的过程,而有的示意图认为各岩石都可以重熔再生成岩浆。

内力作用与地貌

3.下图为太平洋板块分布示意图,图中箭头表示板块运动方向。

读图回答

(1)~

(2)题。

(1)与图示区域相邻的板块有( )

A.2个B.3个

C.4个D.5个

(2)下面关于上图中各点的地质剖面示意图(虚线表示海平面),与实际相符的是( )

(1)C

(2)D [第

(1)题,读图可知,图示区域为太平洋板块,其与亚欧板块、印度洋板块、美洲板块和南极洲板块相邻,故C选项正确。

第

(2)题,读图可知,甲位于板块内部,地壳相对稳定,一般不会形成断层;

乙处板块张裂,是上地幔软流层岩浆上升的地区,易形成海岭和断层;

丙、丁两处位于板块碰撞挤压地带,可能形成海沟和造山带。

4.(2016·

临沂一模)下图为“某河谷剖面图”。

读图,回答

(1)~

(2)题。

(1)该河谷( )

A.最可能位于河流上游

B.位于背斜构造的顶部

C.乙处位于河流的凸岸

D.右岸侵蚀,左岸形成沙洲

(2)图中( )

A.地层形成的先后顺序是④①②

B.③处地层断裂下陷

C.沉积岩层因地壳运动而弯曲

D.甲地适合聚落的发展

(1)B

(2)C [第

(1)题,该河谷处岩层向上拱起,说明是背斜构造,B正确。

图中河床呈槽型,说明位于中下游河段,A错误;

乙岸堆积物少、甲岸堆积物多,说明甲岸为堆积岸或凸岸,乙岸为侵蚀岸或凹岸,C错误;

河流流向无法判断,左右岸难以确定,D错误。

第

(2)题,图中岩层具有明显的弯曲,形成褶皱构造,说明岩层受到地壳运动的挤压作用,因此C正确。

下层的岩层形成时间早于上层的岩层,因此岩层形成的先后顺序是②①④,故A错误;

读图可知,③处无断层,没有出现断裂下陷,因此B错误;

甲位于平均洪水水位以下,不适合聚落发展,D错误。

图表解读

地质构造图的判读

考点2|外力作用与地貌 难度:

中、高档题题型:

选择题、非选择题五年7考

1.(2016·

全国乙卷·

T7~9)贝壳堤由死亡的贝类生物在海岸带堆积而成。

在沿海地区经常分布着多条贝壳堤,标志着海岸线位置的变化。

下图示意渤海湾沿岸某地区贝壳堤的分布。

据此完成

(1)~(3)题。

01252035】

(1)在任一条贝壳堤的形成过程中,海岸线( )

A.向陆地方向推进B.向海洋方向推进

C.位置稳定D.反复进退

(2)沿岸流动的海水搬运河流入海口处的泥沙,并在贝壳堤外堆积。

由此

( )

A.形成新的贝壳堤

B.加大贝壳堤距海岸线的距离

C.形成河口三角洲

D.迫使河流改道

(3)河流冲积物是该地海岸线变动的物质来源。

多条贝壳堤的形成说明河流入海口( )

A.位置稳定,泥沙沉积量小

B.位置稳定,泥沙沉积量大

C.位置多次变动,泥沙沉积量小

D.位置多次变动,泥沙沉积量大

(1)C

(2)B (3)D [第

(1)题,贝壳堤是一种特殊类型的海岸堤,根据贝壳堤的位置可确定古海岸的位置,根据新老贝壳堤的关系,也可以分析海岸线演变过程与动态。

图中三条贝壳堤自西向东排列,反映了自古至今海岸线向海洋方向推进,但本题考查的是任一条贝壳堤的形成过程中海岸线的状况,因为贝壳堤是由死亡的贝类生物在海岸带堆积而成的,假如海岸线不稳定而是反复进退,就不会形成任何一条贝壳堤,故在任一贝壳堤的形成过程中,海岸线的位置稳定。

第

(2)题,沿岸流动的海水搬运河流入海口处的泥沙,并在贝壳堤外堆积,会使得贝壳堤外的海岸线不断向海洋方向推进,因而加大了贝壳堤距海岸线的距离。

第(3)题,由于河流冲积物是该地海岸线变动的物质来源,图中三条贝壳堤自西向东分布,反映了自陆地向海洋方向的海岸线变迁,也说明了河流带来的泥沙多,入海口处泥沙沉积量大,导致河流入海口的位置多次变动。

2.(2015·

T10~11)下图示意在黄河三角洲近岸海域的某监测剖面上,不同年份水深2米的位置与监测起始点的距离。

起始点是位于海岸一侧的固定点。

读图,完成

(1)~

(2)题。

01252036】

(1)1975~2004年,该剖面近岸海域海底侵蚀、淤积的变化趋势是( )

A.持续淤积B.先侵蚀、后淤积

C.持续侵蚀D.先淤积、后侵蚀

(2)推测1992~1997年期间( )

A.黄河流域年均降水量增加

B.黄河入海年径流量减少

C.黄河流域植被覆盖率降低

D.黄河沿岸农业灌溉面积减少

(1)D

(2)B [第

(1)题,根据题意,要明确以下关系:

该海域海底若以淤积为主,则近海地区海水变浅,那么水深2米的位置与监测起始点的距离就变大,反之,该海域海底若以侵蚀为主,则近海地区海水变深,那么水深2米的位置与监测起始点的距离就缩小。

从图中不难发现,此距离在1979年之前不断扩大,说明该时间段海底以淤积为主;

1979年至2004年两者距离总体趋势逐渐缩小,说明海底以侵蚀为主,因而该剖面近岸海域海底侵蚀、淤积的变化趋势为先淤积、后侵蚀。

第

(2)题,读图可知,1992年至1997年间,水深2米的位置与监测起始点的距离在总体上趋于缩小,说明该海域海底的淤积在持续减弱。

由于该海域位于黄河三角洲近岸,所以首先要考虑这是黄河输沙量变小所致。

而黄河输沙量变小存在两种可能:

一是黄河水量变小导致其搬运能力降低;

二是黄河流域的植被覆盖率提高导致入河泥沙减少。

若该时间段黄河流域年平均降水量增加,那么黄河的水量会增大,河流输沙量能力会提高,故A错误;

此时段黄河入海年径流量减小,会导致入海泥沙量减少,故B正确;

黄河流域植被覆盖率降低,进入黄河的泥沙会增多,故C错误;

黄河沿岸农业灌溉面积减少,也会使黄河水量增加,故D错误。

3.[2016·

T36

(1)]阅读图文材料,完成下列要求。

一位被热带雨林风光吸引的游客从马瑙斯出发,乘船沿内格罗河(下图)溯源而上,见两岸植被繁茂,河上很少有桥。

行至内格罗河与布朗库河交汇处,发现两条河流的河水因颜色迥异,呈一黑黄分明的界线,景色令人震撼。

船继续前行,岸边的沼泽渐渐映入眼帘……当晚他查阅资料,得知内格罗河河水因富含腐殖质,颜色乌黑,而布朗库河因含大量泥沙而呈黄色。

分析内格罗河河水富含腐殖质但泥沙含量少的原因。

解析:

首先明确该题要从河水腐殖质多和含沙量少两个方面回答,其次注意内格罗河与布朗库河流域的主要差别:

一是有无沼泽,二是流域等高线的密集程度。

腐殖质是生物遗体在土壤中经微生物分解而形成的,因此分析腐殖质多的原因既要考虑当地有适合大量生物生存的气候条件,又要考虑有腐殖质形成的场所即沼泽;

河流含沙量少的原因,一方面从不利于泥沙产生的地形条件考虑,另一方面从沼泽对泥沙沉积的影响考虑。

答案:

气温高,湿度大(降水多),生物量大,在沼泽形成大量腐殖质。

地处平原,地势低平,河流流速慢,多沼泽,泥沙沉积。

(1)以贝壳堤、河流泥沙含量等水文特征、近岸海域深度变化、风沙活动等为切入点,以区域图及文字信息为载体,考查流水、风力等外力作用及其形成的地貌。

(2)图文信息量较大,切入巧妙,考查从图文获取信息的能力,调动和运用地理知识原理,及较强分析推理能力。

2.解题的2个提醒

(1)审题一定要仔细准确。

如第1题

(1)中,容易被图中几条贝壳堤干扰,考虑几条贝壳堤形成的动态过程,认为海岸线向海洋方向推进,而错选B,这就要求学生审题一定要准确,抓住“在任一条贝壳堤的形成过程中”的关键词“任一条贝壳堤”和“形成过程中”。

(2)在沿海地区,尤其是河口处,当泥沙沉积的速度大于海水侵蚀时,海岸线会向海洋方向推进,反之向陆地方向推进,由此可以反推,根据海岸线的变动情况,判断某一河口处泥沙沉积和海水侵蚀的强弱关系。

外力作用与地貌

侵蚀作用与地貌

1.(2016·

杭州质检)我国太行山东侧发育有嶂石岩地貌。

图1是某处嶂石岩景观的素描图,呈现出自上而下呈三级阶梯状的陡崖,其形成过程如图2中的①—④所示(图例Ⅰ—Ⅳ分别代表不同岩层)。

读图完成

(1)~(3)题。

图1 图2

(1)图例所示岩层中,岩性最松软的是( )

A.ⅠB.Ⅱ

C.ⅢD.Ⅳ

(2)该处三级陡崖形成的主要外力作用是( )

A.流水侵蚀B.风力侵蚀

C.地壳抬升D.冰川侵蚀

(3)下列地貌的形成过程,与图2类似的是( )

A.华山陡崖B.海蚀崖

C.雅丹地貌D.峡湾地貌

(1)C

(2)A (3)B [第

(1)题,岩石越坚硬越不易被侵蚀,岩石越松软,越容易被侵蚀。

读图可知,Ⅲ岩层最先受到侵蚀,故可推测Ⅲ岩层最为松软,C正确。

第

(2)题,地壳抬升为内力作用,C错误;

太行山东侧为温带季风气候,较为湿润,外力作用以流水侵蚀与流水沉积为主,流水侵蚀是形成陡崖的主要外力作用,A正确;

风力侵蚀主要发生在我国西北地区,B错误;

太行山地处温带,且海拔较低,无冰川分布,D错误。

第(3)题,华山陡崖为断层构造地貌,其形成的地质作用主要是内力作用,A错误;

海蚀崖为海水侵蚀作用形成的地貌,与图2地貌的成因类似,B正确;

雅丹地貌为风力侵蚀作用形成的地貌,C错误;

峡湾地貌为冰川侵蚀作用形成的地貌,D错误。

昆明模拟)下图示意2015年某位驴友在云南拍摄到的“孤峰残丘油菜花”。

(1)下列能反映“孤峰残丘”景观的地形图(单位:

m)是( )

(2)对“孤峰残丘”地区自然环境的叙述,正确的是( )

A.昼夜温差大,降水稀少

B.风力沉积形成“孤峰残丘”

C.地表水渗漏,旱灾多发

D.甜菜种植面积大

(1)C

(2)C [第

(1)题,根据“云南”“孤峰残丘”及图示景观可以判断该地为喀斯特地貌,C图符合。

A、B、D三图分别示意新月形沙丘、梯田、冲积扇。

第

(2)题,云南喀斯特地貌区属于热带和亚热带季风气候,降水丰富;

流水侵蚀(溶蚀)形成“孤峰残丘”;

地表水易下渗,地表水短缺,旱灾多发;

甜菜主要分布在我国凉爽的中温带地区。

沉积作用与地貌

3.(2016·

河南3月质检)下图是位于大渡河畔的泸定县城卫星三维图片,图中甲处为某开发商新建楼盘,箭头表示河流流向。

01252037】

(1)泸定县城所在地的地貌类型属于( )

A.河漫滩B.冲积扇

C.沙洲D.三角洲

(2)对甲处楼盘选址的评价,正确的是( )

A.位于凸岸,易受河水侵蚀坍塌

B.位于凹岸,易受河水侵蚀坍塌

C.位于凸岸,泥沙淤积,不易坍塌

D.位于凹岸,泥沙淤积,不易坍塌

(1)B

(2)C [第

(1)题,图中县城位于河流流出山口处,因河流流速减缓使携带的泥沙堆积形成冲积扇。

第

(2)题,甲处位于凸岸,河流携带的泥沙在凸岸堆积,面积逐渐扩大而不易坍塌。

西安质检)下图为我国某区域(34°

33′N,114°

49′E附近)不同时期城市位置变迁图。

读图完成

(1)~

(2)题。

(1)图示时期,该地地貌变化的自然原因是( )

A.流水沉积B.流水侵蚀

C.风力沉积D.风力侵蚀

(2)有关图示区域城市搬迁原因及选址区位的说法正确的是( )

A.风沙掩埋 背风坡

B.风沙掩埋 迎风坡

C.水灾 高地

D.水灾 远离河流

(1)A

(2)C [第

(1)题,从图中可以看出,该地河流较多,图示区域的海拔整体升高,主要原因是河流挟带的泥沙在此堆积。

第

(2)题,从图中可以看出,该区域的城市是向高地搬迁的,是为了防止水灾。

5.(2016·

天津二模)下图为某旅游爱好者于9月下旬拍摄到的沙漠日出景观。

读图,完成下题。

【导学号:

01252038】

图示区域盛行风向最可能是( )

A.东南风B.西北风

C.西南风D.东北风

B [9月下旬太阳直射点位于赤道附近,地球上各地日出方位为东方,据此可以确定图中方位;

沙丘缓坡由低到高方向与盛行风向一致,故图示区域盛行风向最可能是西北风。

规律方法

1.外力作用的地区差异

(1)干旱半干旱地区:

风力作用为主,形成风力侵蚀与堆积地貌,如风蚀蘑菇、沙丘等。

(2)湿润半湿润地区:

流水作用为主,形成流水侵蚀与堆积地貌,如峡谷、瀑布、喀斯特地貌、三角洲等。

(3)沿海地区:

多海浪作用,形成海蚀崖、海蚀柱、沙滩等地貌。

(4)高山地区和高纬地区:

多冰川作用,形成角峰、冰斗、U型谷、冰蚀湖等地貌。

2.外力地貌的应用

(1)风向的判定

(2)河流流向的判定

瞄准第Ⅱ卷·

规范练高分|(与外力作用相关的2个设问方向)

外力作用不断雕塑着地球,直接影响人类的生产和生活,外力作用及其形成的地貌是近几年高考主观题命题的热点之一。

近几年高考设问主要表现在以下设问方式上:

考题

设问方向

2016·

2014·

2013·

分析外力(流水、风力等)的搬运作用

2015·

T36(3)

分析外力(流水、风力等)的堆积作用

分析某河流泥沙含量大(小)的原因

思维

线索

(1)地形的崎岖或平坦、径流量的大小影响河流流速→河流流水的搬运能力;

(2)降水量及降水强度、流域内松散堆积物→进入河流泥沙的多少;

(3)植被覆盖率(植被有保持水土的作用);

(4)土质疏松或黏重,影响土壤侵蚀量。

答题

术语

地形落差大/小,河流流速快/慢,河流搬运能力强/弱,河流泥沙含量大/小;

降水强度大/小,土壤疏松/黏重,易/不易被侵蚀,进入河道泥沙多/少;

流域内松散堆积物多/少。

保定调研节选)阅读图文材料,回答下列问题。

汉江为长江最大支流,为了治理与开发汉江,流域内建成大中小型水库2700余座,其中最著名的是丹江口水库。

丹江口水库作为南水北调中线的水源地,已于2014年末正式通水。

丹江发源于陕西省商洛区西北部的秦岭南麓,主要流经陕西省、河南省、湖北省土石山区(河谷两侧有土状堆积物分布),在湖北省丹江口市与汉江交汇于丹江口水库。

干流全长390千米,为汉江最长的支流,流域面积17300平方千米,占汉江流域总面积的10%。

多年平均流量174立方米/秒,自然落差1401米。

下图为汉江流域地形图。

(1)简要说明丹江的含沙量特征并分析成因。

(2)三门峡水库是黄河上第一个大型水利枢纽工程,建成之后一直受到泥沙淤积问题的困扰,而丹江口水库泥沙淤积较少,且近年来有下降趋势,分析产生这种差异的主要原因。

第

(1)题,河流的含沙量受到流域植被状况、流域物质状态、流域气候、地形以及河流的冲刷力等的影响。

丹江流域为亚热带季风气候,降水季节变化大。

由材料可知,丹江流经土石山区,河谷两侧有土状堆积物分布;

加上人类活动对地表的破坏,以及河流落差大,雨季容易遭受流水侵蚀,河流的含沙量大、季节变化大。

第

(2)题,水库泥沙淤积主要与流域植被状况以及水库本身的排沙能力等因素有关。

三门峡上游黄河流经黄土高原,水土流失严重,黄河含沙量大,泥沙淤积严重;

加上水库运行不当,排沙效果不佳。

丹江口水库流域内植被状况较好,河流含沙量相对较小;

各支流上游水库的修建,减少了丹江口水库的入沙量。

(1)特征:

丹江含沙量大,季节变化大(洪水期水量大、含沙量大,枯水期水量小、含沙量小)。

原因:

丹江落差大,流域内有土状堆积物,再加上人类活动对地表的破坏,径流量季节变化大(雨季地表短时流量很大,侵蚀作用强,带入河道的泥沙多)。

(2)三门峡水库:

上游黄土高原水土流失严重,黄河含沙量大;

三门峡水库建成导致水流变暖,泥沙淤积严重;

水库运行不当,排沙效果不佳。

丹江口水库:

流域内植被较好,河流含沙量相对较小;

湖北四校联考节选)读我国某地区地形剖面图,完成下列要求。

图示地区农业生产非常落后,有人评论“当地居民不是在种粮食,而是在种灾难”。

指出图示地区不合理的土地利用方式,并分析该土地利用方式对河流及其下游地区环境造成的影响。

根据经纬度及地势特征判断,该地位于横断山区,地形陡峻,降水丰富,且夏季强度大。

根据“种粮食”可推知不合理的土地利用方式为陡坡开垦,破坏植被,结合地形、气候可分析坡地垦荒对河流及其下游地区环境造成的影响。

不合理现象:

陡坡开垦,破坏植被。

影响:

使河流含沙量增加,下游河道淤积,三角洲面积增加,加大下游地区洪灾威胁。

3.(2016·

聊城模拟节选)阅读下列材料,回答问题。

材料 兰州、河口、陕县、利津四个水文站的位置。

分析黄河利津水文站与陕县水文站的泥沙含量的大小。

读图可知,利津位于黄河下游地区,接近黄河入海口,黄河下游为地上河,河流流速慢,泥沙淤积,导致河流含沙量降低。

利津水文站泥沙含量小于陕县水文站。

利津水文站位于黄河下游地区,河道变宽、水流缓慢,泥沙大量沉积。

分析风力的搬运与堆积作用

自然原因:

沙源(河流或湖泊沉积,水位下降、海浪沉积)、风力(盛行风、狭管效应等)

人为原因:

人类活动导致植被破坏,影响沙源和风力。

河流携带泥沙沉积,水位下降,泥沙裸露;

风力携带泥沙沉积;

×

季盛行×

风,峡谷延伸方向与盛行风一致(狭管效应);

风力的搬运、沉积作用明显。

人口增加,不合理的人类活动(过度开垦、过度放牧等)破坏植被,使河流泥沙增多,(若沿海地区)海风增强。

4.(2016·

全国卷押题节选)阅读图文材料,回答问题。

闽江自西向东流入东海。

闽江上游是山区性河流,其特点是两岸多高山峡谷,溪流密布,流程短,落差大。

流域内多水库,安砂水库集水面积为5184km2,蓄水量为6.4×

108m3。

闽江流域多年平均入海泥沙量约为750万吨,大量的泥沙在波浪和南下沿岸流的作用下向入海口南岸移动。

闽江口南岸多沙丘,其形成与我国内陆的沙漠化过程类似。

下表是闽江口南岸历年各月主导风向、风频和平均风速示意表。

月份

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

全年

记录

年代

主导

风向

东北

西南

1955~

1979年

风频(%)

36

33

31

28

18

13

20

32

44

42

38

平均

风速

(m/s)

6.9

6.7

6.6

6.0

5.1

6.4

7.6

7.5

8.0

7.1

分析闽江口南岸沙丘形成的原因。

可迁移内陆地区的沙漠化成因从自然原因和人为原因两个方面进行分析。

自然原因主要是分析沙源、动力条件。

人为原因侧重于分析人类活动导致森林破坏,一是增加了沙源,二是增强了风力。

闽江入海泥沙量大,大量的泥沙在波浪作用下向入海口南岸移动,沙源充足;

海滩宽广,为大风提供了足够长的风区;

闽江口地处台湾海峡西岸,东北风风力强劲,大风日数多;

东北风盛行的季节降水稀少等。

历史上人口的大规模迁移和不断增长,以及由此引起的垦荒、放牧、围垦规模的不断扩大,砍伐森林、不合理的土地利用方式等导致河流中上游植被破坏