初三语文记叙文阅读基础知识归纳内容情感篇教案Word文档下载推荐.docx

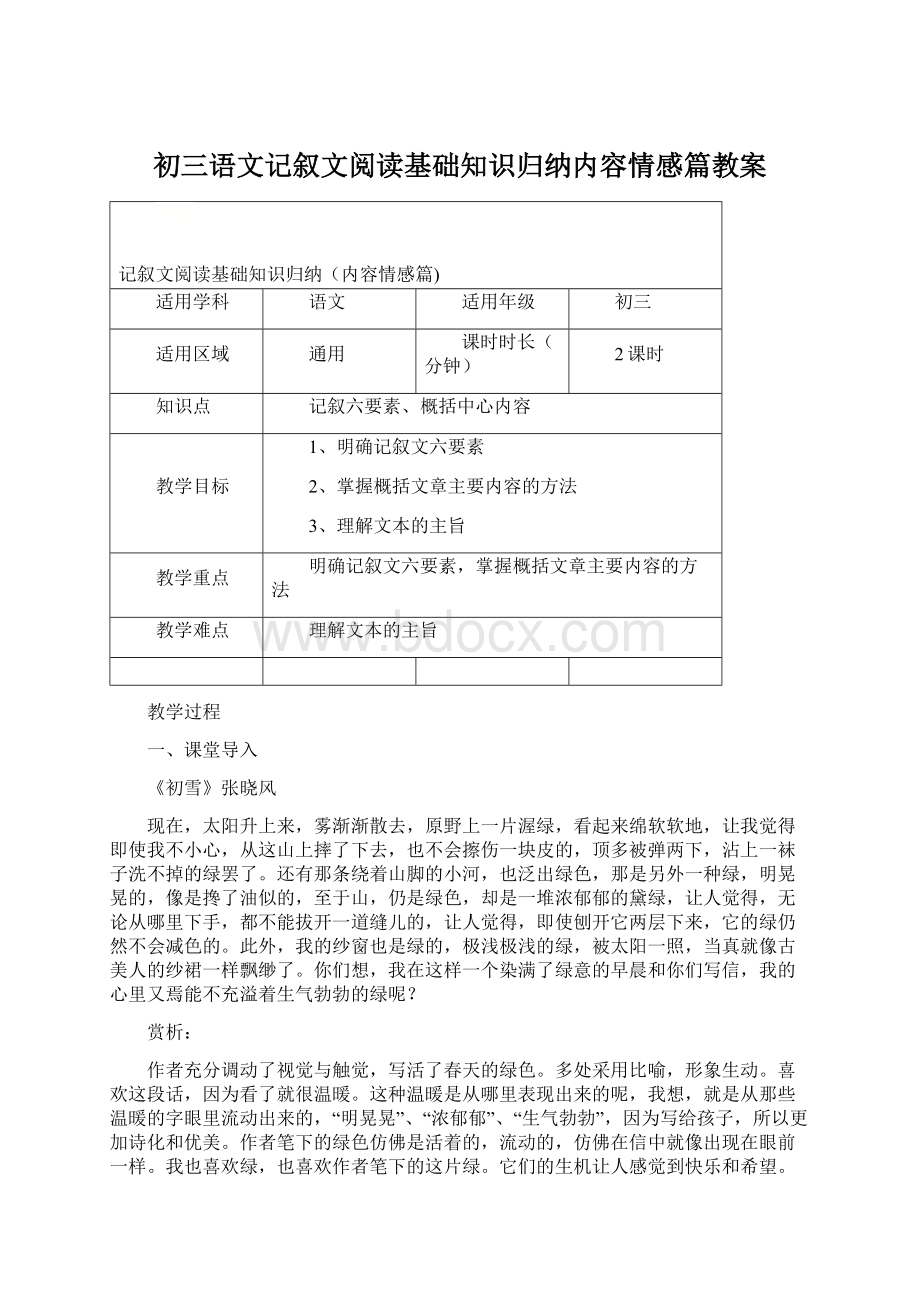

《初三语文记叙文阅读基础知识归纳内容情感篇教案Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《初三语文记叙文阅读基础知识归纳内容情感篇教案Word文档下载推荐.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

二、复习预习

记叙文的一般知识

一、记叙的六要素

时间、地点、人物、事情的起因、经过和结果是记叙的六要素。

交代清楚时间、地点、人物是使记叙内容明确而必须的,但有时这三个要素中某个显而易见的不必要赘笔了。

事情的起因、经过、结果,展示了所记叙事件的完整过程,要清楚完整地写出。

二、记叙的人称

1、是第一人称的我、我们,用这种人称更能体现内心感受,反映真实感。

2、是第二人的你、你们,多用于书信体。

3、是第三人称则能反映更广泛的视角,更客观。

三、记叙的顺序

记叙的顺序有顺叙、倒叙、插叙。

顺叙是按时间发展的顺序进行记叙。

倒叙是先叙述事件的结果,再回过头来叙述起因经过。

插叙是在叙述的过程中,插入发生以前的内容,或与所写事件有关的其它内容。

三、知识讲解

知识点1

记叙文的概念

记叙文是以记人、叙事、写景、状物为主要内容,以记叙、描写为主要表达方式,兼以议论、抒情、说明来表达中心的一种文体。

如小说、散文、寓言、童话、故事、通讯、游记、传记、回忆录等。

1、记叙文的分类

按写作的内容可以分为:

写人记叙文、叙事记叙文、写景记叙文、状物记叙文四大类。

2、记叙文的要素

时间、地点、人物、事情的起因、经过、结果,称之为记叙文的六要素。

知识点2

一、概括文章的主要内容方法:

1、题目扩展法

2、要素归纳法

3、段落合并法

4、一句话概括:

什么人+在什么情况下+做何事+结果怎样

二、阅读全文,在方框中补全对故事内容的概括。

1、仔细审题,锁定范围;

2、精读文段,提炼关键词句;

3、分析已有情节,寻找答题规律;

4、根据要求,精炼表达。

注意:

主旨=内容+情感

三、分析人物形象的方法

1、揣摩人物形象,大致包括三种题型:

A、指出小说对人物进行描写的具体方法;

B、概括指出人物的性格特征;

C、对文中人物进行客观公正的评析(包括作者自身对人物的态度和读者对人物的评价)等。

2、提问方式:

A、结合全文,简要分析人物形象。

B、XXX是一个怎样的人物?

C、XXX有哪些优秀的品质?

3、一般可从四方面揣摩:

A、结合人物所做的事件分析人物形象。

B、通过人物的外貌、语言、行动、心理描写等细节描写揭示人物的思想感情和性格特征。

C、通过环境描写、景物烘托以及他人的言行来体现、烘托、反衬人物的性格命运等侧面描写分析人物。

D、注意作者对人物的介绍和评价。

四、文中次要人物(次要“所托之物”)或其他人物的作用。

1、烘托(正衬或反衬)突出主要人物思想,从而突出中心。

2、便于由这个人议论抒情,从而突出主题。

3、是推动情节发展的线索人物。

4、增强真实性。

知识点3

记叙文阅读答题方法:

第一步,通读全篇,大致了解。

先整体阅读全文,了解文章大意;

也可以先看有哪些问题,带着问题去阅读,做到心中有数。

1、了解文章的大致内容:

写了哪些人、什么事、什么景、什么物、什么话题。

2、了解文章的大致结构:

材料有哪些,是怎样安排的,文章是怎样过渡的,作者的情感变化是怎样的,弄清文章的线索、顺序、层次等。

记叙文的线索形式有:

以时空转移为线索,以一人、一事、一物为线索。

文章在选择和使用材料时有主有次,有详有略。

3、了解文章的思想、主旨:

看题眼、开头句、结尾句、独立成段的句子、中心句、警句、比喻句、连问句、过渡句、抒情句、议论句、反复出现的词句、重点关联词等等,应特别注意那些体现作者立场观点、反映文章深层次内容、内涵较为丰富、形象生动的词句。

文章的主旨往往就隐藏在这些句子里。

第二步,审清题意,回读原文。

在对文章有了整体把握后,我们再仔细阅读题干,找出每一题的出题点,回读原文,将题干和文章对应起来。

1、找准了原文中对应题目的相关区域。

看题目涉及到文中哪些段落或区域,和哪些语句有关。

2、联系上下文,抓住关键词句。

只要找准了原文中的相关区域,认真揣摩上下文意,就能准确抓住关键词句,大多数题目的答案是能够在原文中找到的。

3、分析综合,顺藤摘瓜。

结合试题找到相关的关键段、句,深入理解文章,分析综合,归纳出答案。

第三步,理清要点,认真答题。

1、引用原文。

题目要求引用原文答题的,直接找出答案认真的写上。

3、抓住对应的关键词句。

没有明确要求引用原文答题的,不能机械地照抄原文的句子。

一般来说,答案中涉及到的一些关键词语、句子就在原文中,我们应抓住这些重要的词句,进行有效的提取、剪辑、概括、重组、归纳。

3、组织好语言作答。

先根据分值理清好答几个要点,再作答。

答题时要紧扣题意,尽量包含文中对应的关键词句,选用恰当的句式,选取适宜的角度作回答,即如何问就如何答,按照题干要求将文中的已知信息重新进行排列组合,使所答充分、到位、准确、有条理。

但还有一些题目无法用简单的重组文章语言的方法来回答,那就需要把自己的理解用自己的语言组织起来进行表述,写出关键词。

4、还有一些题目是以选择题形式出现,所以我们要了解这类题错误选项设置的规律,如断章取义、偷换概念、范围不清、无中生有、强加因果、偶然必然已然未然有意混淆等,把选项和原文中的相关语句进行一对一的比较,利用比较法、排除法、验证法等做出准确的判断和选择即可。

四、例题精析

【例题1】阅读下文,回答习题。

想起那年读书时

谷煜

真的,读书,是件特别好玩的事情。

十来岁,三年级,天不怕地不怕的感觉,不管生疏,常常和同学去串门。

到了别人家里,是安静的,不声不响,微笑,直盯着土屋墙壁上的黑白报纸。

那些报纸,是一些富裕人家不知从哪里弄来的,贴在墙上,给土屋一点美观,不至于到处露着暗灰的墙皮。

有字,可读,真好。

看着看着,身子会趴下,因为,靠底下的一些字,实在是看不清了。

而下面的报纸,往往是更旧一些,泛着黄色,伴随着一丝丝潮潮的味道。

而于我,是温润,是隆重,闪着华丽的光,仿佛是琥珀。

慢慢读完一面墙,真畅快呀。

当时,除了课本之外,再也找不到书可读,偶然在同学家发现这样的“报纸墙”,自是欣喜若狂,也就有了这“串门”的雅好。

慢慢地,很多人知道我喜欢“读字”,便有人告诉我,谁谁那里有小人书,可以借着看看的。

哪里认识人家呀?

怎么办?

便央求妈妈去借,大人总会和人家说上话的吧。

那时候的小人书,人人当宝贝的,自是不会轻易借出。

便苦口婆心地求人家,一遍遍保证,不会弄丢的,不会弄脏的,不会弄扯的,一定按时还……终于,在人家一遍遍的叮嘱里,在犹豫的眼光里,拿到了小人书。

抱着书,飞奔回家,小心翼翼放在床头一角,赶紧吃饭写作业,然后,扎在灯下,一声不吭,一页页,仔仔细细看过去。

夜,深了,抚摸着小人书,恋恋不舍地睡去,天亮,它就该物归原主了。

还有让人欢喜的,是过年放鞭炮,很多的鞭炮是用废弃的书本卷成的,鞭炮在炸开的刹那,很多带着字的碎片,仿佛一个个精灵,舞蹈着,纷纷而来。

我笑着跑着去迎接着那些碎片,在碎片里,看到一个个的“断句”,或者几个词语,那种此起彼伏的文字阅读,仿佛海边的波浪,一波波的涌动而来,真好。

当然,也会有大的收获,就是包鞭炮的纸张是大一些的(有时放学路上也会捡到一张大大的报纸,然后一路开心),捡来,展开,抚平,偶尔会读到一段故事,也许没有开头,也许没有结尾,但有一些词:

万水千山,碧波荡漾,寂静芬芳,花来衫里,影落池中……它们,总像是春天拂过的风,暖暖的,通身清透。

拥有淋漓畅快的读书机会,是因为村里一户人家,做起了废品收购的买卖。

他家的院子里,堆满了瓶瓶罐罐,纸箱书本。

没有任何人邀请,我就成了人家的“座上客”,只要一有空闲,就跑到人家的院子里,那个小小的院落,被我一寸寸地丈量过了。

也是在那个时候,我看到了一本本完整的杂志,一本本很旧很破,几乎还是繁体字的《西游记》《后唐演义》……一路读起来,磕磕绊绊的,但总算能读过去。

坐在小小的院子里,有书天地,满心欢喜。

看不完的时候,要拿回家看,人家说不行。

谁会无缘无故相信一个不认识的小姑娘呢?

偷呗。

悄悄偷回家,连夜看,赶紧看。

第二天去的时候,再悄悄把书放下,生怕人家发现找到家里来,那样,肯定会是一顿暴揍的。

也会有晚放的时候,是因为看到了喜欢的地方,要抄下来,就会晚一些送过去。

还好,一直没有发生血腥事件。

慢慢地,条件好了,来到乡里读书,可读的书多了起来。

但是,却因为爱熬夜,受到了妈妈的限制。

为了防止妈妈批评我,我钻在被窝里打着手电筒看,电池没得太快,也不是长久之策,就和妈妈打游击战。

那时候,没有雾霾,夜晚总是清亮亮的,我就盼着每个月的十五六,在月光下看,但眼睛看得疼啊,试了几次之后,也就放弃了。

月光下,窗台边,一股清凉,几声蟋蟀鸣的浪漫场景,却是在少年的记忆里,飘飘欲仙。

后来啊,读书的种类,读书的桌子,读书的茶台,读书的座椅,读书的场地……慢慢丰富起来,读书的每一个刹那,都仿佛是时光滋养的花枝,慢慢开出耀眼的花来。

多年以后,到底还是因为这书,生出了一些灵性,鲜亮了人生。

蓦然回首,一路走来的读书时光,在阳光丽日里,散发着温暖、生动、可爱、亲切。

一纸一片,在呼啦啦的青春里,依然于素色中呈现着夺目的光芒,素手拈花,好似故人来。

这好玩的读书往事,想想就笑意盎然,关乎经脉,关乎底气,怎不值得终生记忆?

(原文有删改)

【题干】1.作者回忆了“那年读书时”的哪些事?

请简要概括。

【答案】①去邻居家读“报纸墙”;

②借小人书读;

③捡包鞭炮的纸读;

④到废品收购人家的院子里读;

⑤来到乡里读书,月光下读书。

【解析】本题考查理解文意归纳概括能力。

抓住题干关键“回忆了‘那年读书时’的哪些事”通读全文的基础上,文章使用了总分总的结构,第1段总领全文,第2—20段按照时间顺序回忆自己读书经历。

根据时间词语“十来岁,三年级”“慢慢地”“过年”“拥有淋漓畅快的读书机会”“慢慢地,条件好了”划分出情节的各个阶段,再筛选出文中的关键词语或自己概括来归纳事件。

【题干】2.下面句子的语言富有表现力,任选一个角度加以赏析。

【答案】一连串动词,写出了我得到书的喜悦心情,及对读书强烈的渴求。

【解析】本题考查赏析句子的的能力。

解答时首先梳理赏析句子的角度(修辞、用词、表现手法、句式等)。

其次细读划线句子进行辨析,句子使用了动作描写,“抱”“飞奔”“放”“吃饭写作业”“扎”“看”过全是动词。

第三联系上下文语境,明确“我”借到小人书的兴奋激动喜悦,以及对读书的渴求。

【题干】3.作者回味一路走来的读书时光,写到“素手拈花,好似故人来”,句中的“花”指的是什么?

这句话表达了作者怎样的情感?

【答案】句中的“花”指的是书的意思,生动地写出了作者回忆了“那年读书时”的强烈震撼,表现了作者对读书的依恋。

【解析】本题考查理解词语含义、把握作者情感的能力,解答第一问,要联系词语本义结合语境分析词语的含义。

“素手拈花,好似故人来”紧承“一路走来的读书时光……一纸一片,在呼啦啦的青春里,依然于素色中呈现着夺目的光芒”,即可明确“花”使用了比喻修辞,本体是“书”。

解答第二问,结合全文,明确该句使用比喻,写出“我”蓦然回首,回忆一路走来的读书时光的感受,体现了作者对读书的喜爱与留恋之情。

【题干】4.结合全文,写出你对文末画线句子的理解。

【答案】总结全文,点明主旨,呼应开头,强化作者对读书往事的怀恋。

【解析】本题考查理解句子含义与作用的能力。

解答时,根据题干要求,联系段落在文章中的位置,从结构和内容两方面进行分析。

该句使用了反问修辞,强调这好玩的读书往事值得终生记忆,在内容上表达“我”对读书往事的怀恋。

文章使用了总分总的结构,最后一段在结构上有总结全文,点明主旨,呼应开头的作用。

【例题2】阅读记叙文,完成习题。

从心所欲不逾矩

莫言

①少时,父亲就经常教育我们兄弟:

“一定要把字写好!

”人生来相貌丑陋,或出身贫困,那是没有办法的事。

但字写不好,则完全是个人的原因。

我父亲认为,只要肯下功夫,肯勤学苦练,就一定能把字写好。

②为了说服我们,父亲还举过很多例子。

其中一例说,我们的一位先祖,去参加县太爷举办的社饮,因衣衫破旧,被那些身着绫罗绸缎的乡绅慢待。

酒过数巡之后,县太爷令众乡绅赋诗写字。

乡绅们先是相互推让,继而踊跃献技。

我那位先祖在一旁冷笑。

有人注意到了,便向县太爷汇报。

最后的场面是,我那位先祖将身上的破棉袄甩掉,赤膊捉笔,饱蘸墨水,不是往纸上,而是往那白粉壁上,尽情地挥洒。

一时龙飞凤舞,满壁生辉。

不但字好,词也好。

众人刮目相看,我那先祖也被县太爷请入上席。

③有一年,我这位先祖,去青州为某大户人家写匾。

因东家招待不周,心中郁闷。

只写了三个字,尚余一字未写,即呼手腕病发,不能握笔,然后买驴回乡。

东家心中大恼,但看看已经写出的那三个字,的确好得不得了,只好忍气吞声,备厚礼来请。

我那先祖却礼数次后,终于答应将那剩下的一个字写完。

东家请我先祖上车,我先祖道:

“上什么车?

”东家道:

“去写那个字啊。

”我先祖笑道:

“写一个字,何必跑那么远?

”言毕,从炕席下抽出一片纸,用一块破瓦片磨了一点墨,从墙角捡来一支秃笔,蘸墨挥毫,顷刻便成。

见东家面有狐疑之色,我那先祖道:

“拿回去贴上吧,若有丝毫差错,我从今往后就不写字了。

”

④时隔多日,远隔数百里,只写一个字,如何能保持与那三个字的风韵、气势、大小统一?

对此疑问,我父亲的解答是:

“他已经把手‘靠死了!

’”“靠”是我故乡的土语,大意是经过长期训练,手上已经有了感觉。

也就是孔夫子所说的“从心所欲不逾矩”。

很可惜,现在已找不到我先祖所写的字了,因而也就无法领略他写得到底有多好。

尽管我没能在书法方面下功夫,但我父亲这种讲故事式的教育,还是使我从小就对书法多了一些兴趣,对能写出一笔好字的人自然也格外地尊敬和羡慕。

(选自《读者》2017年第12期)

【题干】1.阅读全文,请概括文中与先祖相关的两件事?

【答案】

(1)先祖参加县太爷的社饮,遭到慢待,于是大展书法,令人刮目相待。

(2)先祖去青州大户人家写匾,因招待不周只写了三个字,待东家厚礼上门,才在自家写出第四个字,却与相隔甚远的三个字丝毫无差。

【解析】本题考查考生对文章内容的概括能力。

概括文章内容要抓住关键词和关键句,用自己的话做最简练的概括。

要注意把每件事情的时间、过程、结果说清楚。

细致审题,概括时注意不要脱离原文,要依据人物言行概括。

一般的思路是“谁做了什么事,过程是什么,结果怎么样”。

第②段这件事,找到主语“先祖”,明确“参加县太爷的社饮,遭到慢待”的事,结果“大展书法,令人刮目相待”,做到言简意赅。

第③④段,“谁做了什么事”,是指“先祖去青州大户人家写匾却只写了三个字”,结果“时隔多日,远隔数百里,只写一个字,保持与那三个字的风韵、气势、大小统一”。

回答时,语言简洁即可。

【题干】2.文中第②段写道:

“我那位先祖在一旁冷笑。

”请用第一人称的方式,描述当时先祖冷笑的心理活动。

【答案】示例:

哼,乡绅写的也不过如此,看到这里,我都要笑你!

好吧,“仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人。

【解析】这是一道伪装成“主观题”的题目。

本题考查学生对人物心理的分析把握能力。

答题的时候不可按自己主观思想回答,要运用第一人称,即结合文章的主旨和先祖的人物形象,祖父是被乡绅慢待并在别人踊跃献技时冷笑,分析“冷笑”一词,要表达的即是含有轻蔑、讥讽、无可奈何、愠怒等意味,它不是发自内心的笑,往往是对别人的观点表示不赞同和不屑时的表现。

【题干】3.冯骥才《俗世奇人》中写到的泥人张和祖父都是俗世奇人,请说说以下两句都运用了怎样共同的描写方法,有什么作用,并选取一句进行赏析。

(1)我那位先祖将身上的破棉袄甩掉,赤膊捉笔,饱蘸墨水,不是往纸上,而是往那白粉壁上,尽情地挥洒。

(2)泥人张:

“右手依然端杯饮酒,眼睛也只瞅着桌上的酒菜,这左手便摆弄起这团泥巴来,几个手指飞快捏弄。

【答案一】运用了动作描写,通过“甩”“捉”“挥洒”等一连串动词,生动传神地写出先祖在白粉壁上写字时的大气,说明先祖书法技艺的精湛。

【答案二】运用了动作描写,通过“端”“饮”“瞅”“摆弄”“捏弄”等一系列动词对泥人张捏泥人时的状态进行描写,表现他的镇定,有气度,说明了他技艺娴熟高超。

【解析】本题考查考生对描写方法及其作用的理解、分析能力。

回答此类题目,首先要明确句子使用的描写手法;

接着筛选文章信息,对句子进行分析;

最后点出表达效果并指出所表达的作者情感。

从“甩”“捉”“挥洒”、“端”“饮”“瞅”“摆弄”等动词,不难看出所选句子都是动作描写。

本题主要涉及动作描写的作用:

形象生动地表现人物心理,反映人物的性格特征或精神品质(先祖“大气”,泥人张“镇定”),突出主题。

【题干】4.请从先祖写字和做人两方面解释“从心所欲不逾矩”的内涵。

【答案】写字:

通过长期的锻炼与坚持,达到熟能生巧的境界,“从心所欲”。

做人:

在坚持的同时,要提升自己的修养,做事待物要讲求原则,“不逾矩”。

【解析】本题考查学生对重点语句的理解能力。

这道题已经给出了答题的方向,即从“先祖写字和做人”两方面着手。

“写字”方面:

先祖在社饮上大展书法令人刮目相待;

为大户人家写匾,时隔数日在自家写出与原来三个字丝毫无差的第四个字。

这足以说明先祖经过练习,写字已经不受时空的限制,已经达到“从心所欲”的境界。

“做人”方面:

先祖在受到慢待的时候,县太爷的社饮上因龙飞凤舞的书法赢得尊重;

因东家招待不周,写牌匾时完成三字而买驴回乡,备厚礼来请时方才补上所缺的一字。

可见先祖做事待物要讲求原则。

【题干】5.结合文章,谈谈中华毛笔的魅力所在。

【答案】飘逸挥毫的中华毛笔字既圆润,又兼有立体感和力感,看来赏心悦目,又能够让人修身养性,锻炼自己的耐心与毅力。

【解析】这一道开放性试题。

文中第2段有这样一句话“我那位先祖将身上的破棉袄甩掉,赤膊捉笔,饱蘸墨水,不是往纸上,而是往那白粉壁上,尽情地挥洒。

一时龙飞凤舞,满壁生辉”,第四段又谈到“风韵、气势、大小”。

结合两处内容,特别是书法中的诸多技法,长期刻苦训练,书法成为了一种具有气韵、神采、意境的艺术。

答题时,要点明“圆润”“立体感”“力感”以及带给人赏心悦目的感受;

同时“修身养性”的魅力也不容忽视。

【例题3】

栓在琴凳上的十年

①我生长在大西北沙漠边缘的油田小镇。

妈妈做出“一定要让女儿学钢琴”这个决定的那年,我才4岁半,坐在小课桌前,脚还踩不到地面。

妈妈和爸爸月工资加在一起也就两三百元。

家里存款两三千,而一架钢琴怎么说也要近万元。

②钢琴搬回家的场景我还记得。

正是春夏之交,爸爸和他七八个年轻的朋友把一个巨大的、沉重的、被严严实实包裹的大家伙抬上三楼。

小小的家里围了很多人,包裹层层打开,黑色的钢琴在阳光下明晃晃的。

③妈妈像是对着全世界宣布:

“贝贝,这是你5岁的生日礼物。

你以后要好好学,听见没?

④“嗯!

”我怯弱的回答。

⑤后来我明白,永远不要轻易答应自己完全不了解的事情,尤其自己还懵懂无知的时候。

——即使当时明白又如何,我没有选择的权利。

⑥随着钢琴搬进家门的是一些铁律:

所有作业必须在下午放学前完成,每晚七点到九点固定练琴两小时,中途只能上厕所一次,喝水一次……

⑦从钢琴进门到我初中毕业,妈妈每晚会坐在的旁边,从开始的音阶,到每一首曲子的每一个音阶和节拍,全程监督,几乎全年无休。

重大考试和比赛前,练琴时间会尽可能延长。

⑧“找个好老师,这太重要了!

”身为高中老师的妈妈,从来就对此坚信不疑。

可是小镇上会钢琴的成年人几乎没有,只能去银川。

从小镇到银川单程近四个小时,道路坑坑洼洼,路两边是连天的戈壁,沿途几十里路程都不见人烟。

晴天,尘土翻滚;

雨天,泥泞不堪。

⑨银川的钢琴课一周一次。

周日凌晨,瘦小的妈妈常常把我驮在背上追赶去市里的公交车。

遇到沙尘暴的时候,妈妈侧身护着我,母女俩紧紧相拥,像风中的两片树叶,飘摇在行选的路上。

有时为了省钱,妈妈只买一个座位,客满的时候就一路抱着我。

中午将近十二点到银川南门老汽车站,再坐3块钱的人力三轮车到文化街的歌舞团大院,下午四点原路返回,晚上到家早已天黑。

路上耗去近八个小时,只为一个小时的“专业课”。

⑩北方的冬天,滴水成冰,常常开始上课了,我的手仍像冻坏的胡萝卜。

连钢琴老师都有些不忍,倒杯热水让这时寒风里来的母女俩先暖一暖。

夏天好闷,母女俩昏昏沉沉地挤在公交车上,我满身都起了痱子。

⑪每当拉着妈妈的手走在银川宽阔的马路上,我总是什么都想要,但到头来什么都没买。

妈妈的理由不容置疑:

“学费一次50块,还有吃饭、来回车费,我们要把成本控制在一次100块以内。

”只有和钢琴相关的,妈妈才会额外通融。

⑫伴随琴声的欢笑声寥寥无几,似乎这件“高贵”的兴趣爱好无法让任何一个人从中获得“轻松”与“喜乐”。

因为学琴的成本太高了,练琴就需要加倍努力。

常常伴随的是抽泣声和严厉的训斥声。

被撕过琴谱,被打红过手,还有几次被拉下琴凳……

⑬每次回想栓在琴凳上的十年,辛酸和痛苦溢满全部的记忆。

后来经历了很多事情之后,我才明白哪有什么东西是可以轻松获得的呢?

⑭十年,周而复始,一直到我考完业余十级。

忽然有一天,钢琴老师在妈妈数次征询意见之后,明确地说:

“这孩子不适合搞钢琴专业!

⑮我的手太小,即便付出比正常孩子多达数倍的努力,同样的曲子我依旧弹得非常吃力,这是我的“硬伤”。

妈妈一直忽略了这一点,最终我偏离了她的规划——上音乐学院附中、考北京或者上海音乐学院钢琴表演系。

我在妈妈的失望中“仓皇”地读了高中。

我终于如释重负,好想获得了新生一般。

⑯后来,每当有人问我“你喜欢弹琴吗”,“喜欢”这个答案就只是说给你妈妈听的。

⑰但是,生活就是这样,很多你认为无法化解的东西,岁月却将它轻易地化解了。

在我意识不到的某一年的某一刻,我忽然和以前的生活和解了——“妈妈,学校钢琴比赛,我进复赛啦。

”“妈妈,我在教会当了司琴。

有人在教堂结婚,我弹了婚礼进行曲!

”……

⑱我无比感激童年所学习的每一首钢琴曲,这些乐曲和我在往后学习的文学、艺术、历史等彼此影响和融通;

感激童年无数枯燥乏味的练习,这些技巧成为了我的肢体与记忆不可磨灭的一部分。

⑲我数次想对妈妈说:

这么多年过去,我明白,自己