哈尔滨市版七年级上学期第二次月考语文试题A卷.docx

《哈尔滨市版七年级上学期第二次月考语文试题A卷.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《哈尔滨市版七年级上学期第二次月考语文试题A卷.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

哈尔滨市版七年级上学期第二次月考语文试题A卷

哈尔滨市2019版七年级上学期第二次月考语文试题A卷

姓名:

________班级:

________成绩:

________

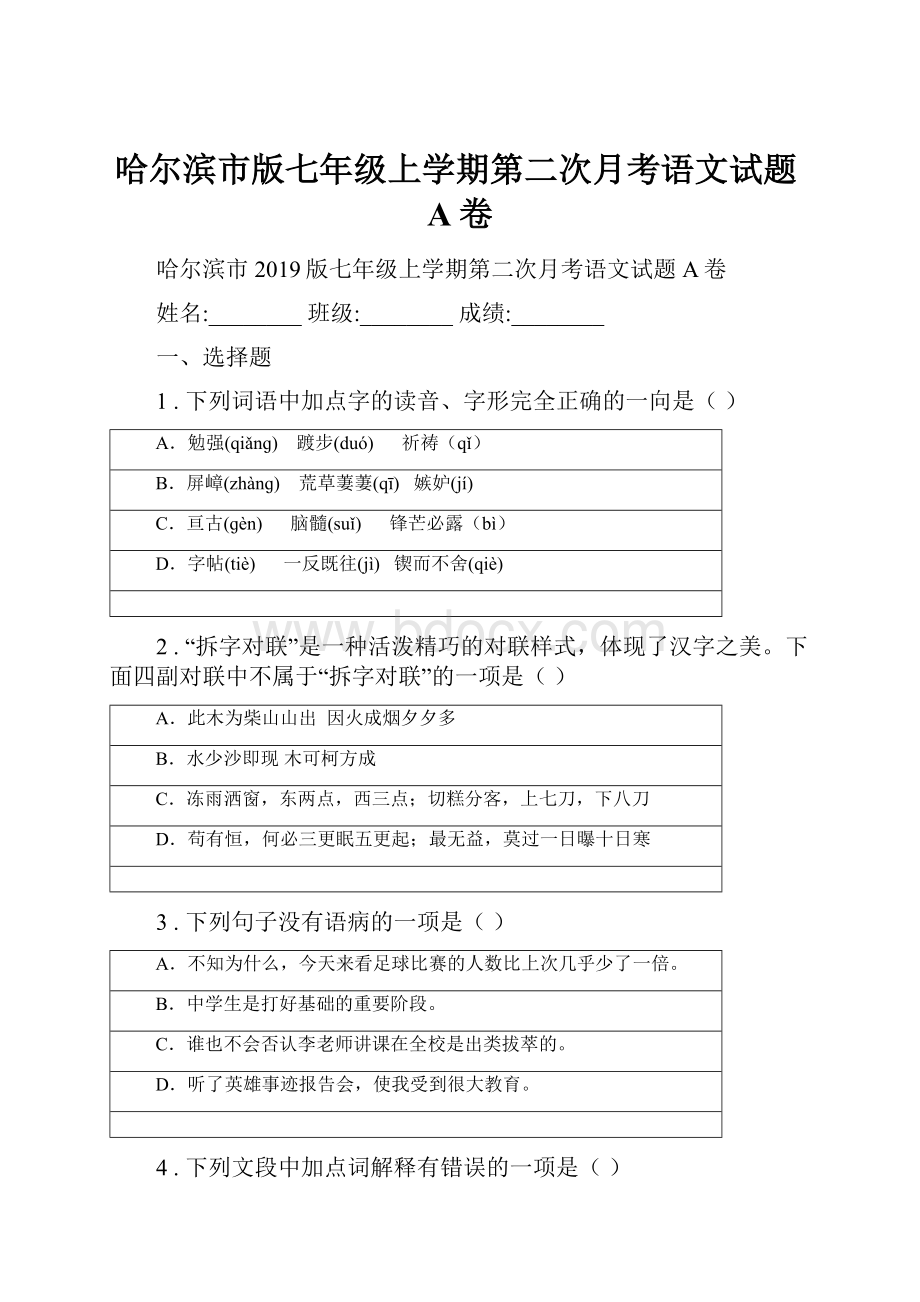

一、选择题

1.下列词语中加点字的读音、字形完全正确的一向是()

A.勉强(qiǎnɡ) 踱步(duó) 祈祷(qǐ)

B.屏嶂(zhànɡ) 荒草萋萋(qī) 嫉妒(jí)

C.亘古(ɡèn) 脑髓(suǐ) 锋芒必露(bì)

D.字帖(tiè) 一反既往(jì) 锲而不舍(qiè)

2.“拆字对联”是一种活泼精巧的对联样式,体现了汉字之美。

下面四副对联中不属于“拆字对联”的一项是()

A.此木为柴山山出 因火成烟夕夕多

B.水少沙即现 木可柯方成

C.冻雨洒窗,东两点,西三点;切糕分客,上七刀,下八刀

D.苟有恒,何必三更眠五更起;最无益,莫过一日曝十日寒

3.下列句子没有语病的一项是()

A.不知为什么,今天来看足球比赛的人数比上次几乎少了一倍。

B.中学生是打好基础的重要阶段。

C.谁也不会否认李老师讲课在全校是出类拔萃的。

D.听了英雄事迹报告会,使我受到很大教育。

4.下列文段中加点词解释有错误的一项是()

陈胜﹑吴广喜,念鬼,曰:

“此教我先威众耳。

”乃丹书帛曰“陈胜王”,置人所罾鱼腹中。

卒买鱼烹食,得鱼腹中书,固以怪之矣。

又间令吴广之次所旁丛祠中,夜篝火,狐鸣呼曰“大楚兴,陈胜王”。

A.念鬼 念:

考虑

B.置人所罾鱼腹中 罾:

用网捕

C.固以怪之矣 怪:

怪异

D.狐鸣呼曰 狐鸣:

学着用狐狸鸣叫的声音

5.下列对句子理解不准确的一项是()

A.罔不因势象形,各具情态。

全都是就着(材料原来的)样子刻成(各种事物的)形象,各有各的情态。

B.自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。

(他们)说祖先为了躲避秦朝时的战乱,带领妻子儿女来到这与人世隔绝的地方,不再从这里出去,于是就同外界的人隔绝了。

C.青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

青翠的树木,翠绿的藤蔓,(树枝藤蔓)蒙盖缠绕,摇曳牵连,参差不齐,随风飘拂。

D.此中人语云:

“不足为外人道也。

”

(临别时)村里人告诉(渔人)说:

“(我们这个地方)不值得对外边的人说啊。

”

6.下列文学常识有误的一项是()

A.阅读新闻,要注意它的结构的五个部分,即标题、导语、主体、背景、结语。

导语是新闻开头的第一段或第一句话,它扼要地揭示新闻的核心内容;主体是新闻的躯干,它用充足的事实表现主题,是对导语的进一步扩展和阐释;背景指的是新闻发生的社会环境和自然环境。

背景和结语有时可以暗含在主体中。

B.雨果,法国作家。

代表作品有小说《巴黎圣母院》《悲惨世界》《九三年》等。

C.《朝花夕拾》全书十篇文章,外加一篇《小引》,一篇《后记》,是鲁迅唯一一本散文集,是鲁迅先生回忆童年、少年和青年时期不同生活经历与体验的文字,是记叙文,是回忆性散文。

我们初一学习的《社戏》就选自《朝花夕拾》。

D.杜甫是唐代的大诗人,他的诗作在总体上反映了唐王朝由盛而衰的过程,号称“诗史”。

《望岳》写于“开元盛世”,《春望》和《石壕吏》则写于“安史之乱”前期。

7.下列对原文的理解和概括,最恰当的一项是()

A.风雨里的小桃树,花瓣一片片落了,树瘦了许多,一副可怜的弱者模样,我目不忍视的同时,蓦然发现自己性格上的缺陷,看清自己不过是个不敢面对弱者的软弱无能之辈。

B.爷爷喜欢服侍花,每天为他的花事忙忙碌碌,却从来不顾我的小桃树,与奶奶对桃树的照顾形成鲜明对照。

爷爷的不好,反衬出奶奶的好来,成为我怀念奶奶的原因。

C.开花的小桃树,“像是患了重病的少女,苍白白的脸,又偏苦涩涩笑着。

我忍不住几分忧优伤,泪珠儿又要下来了。

”作者的流泪,固然与对小桃树的情感很特殊有关,同时,睹物生情,多愁善感,也算是文人情怀的一种体现吧。

D.桃花遇上春雨,不想它却命薄,受不得这么大的福分,片片付给风雨,我于是“心里喊着我的奶奶”。

我在可怜我的奶奶,命运如同这桃花,在日子愈来愈幸福的时候,却命薄而过早离开人世。

8.下列加点成语运用有误的一项是()

A.据说《蓝色多瑙河》圆舞曲是作者在用餐时灵感一来随手写在袖口上的,可谓妙手偶得。

B.南京大屠杀这一骇人听闻的反人类罪行,是人类史上黑暗的一页,是中华民族永远的痛。

C.“靠山吃山,靠海吃海”,不仅是一种因地制宜的变通,更是一种顺应自然的生存之道。

D.香港是广西最大的外资来源地和贸易伙伴,其在广西开放格局中起到的作用微不足道。

9.下列加点字注音无误的一项是()

A.确凿(záo) 感慨(kǎi) 罕至(hàn) 花团锦簇(cù)

B.尴尬(gāngà) 倜傥(dǎng) 威慑(shè) 煞有介事(jì)

C.须臾(yú) 踉跄(liáng) 屏息(bǐng) 鸦雀无声(yā)

D.诅咒(zǔ) 呆板(dāi) 贪婪(lán) 恍然大悟(huǎng)

二、现代文阅读

阅读下文,完成下列小题。

等待一双脚为我停留

又看到他了。

他在拉小提琴。

出悉尼中央火车站,走50米,向右看,一座年龄至少已近百岁的铁路桥跃入眼帘。

他就在这铁路桥的桥洞里用小提琴制造音乐。

火车在头顶轰隆隆跑过去,他不管不顾,兀自沉浸在手指和琴弦酝酿出来的精美旋律里。

以往,每次听到他的琴声,我都想止步,竖起耳朵,仔仔细细把所有旋律全捕捉住。

只可惜,每次都有事在身,我无奈地瞟他一眼,匆匆从他跟前晃过去——其实,每一次促使我无法停下脚步的“事”并非十万火急。

可那些琐碎的甚至无关紧要的事却总压在我的心头,千呼万唤,逼迫我马不停蹄地奔向前方。

今天,我不急。

我走近他,先端详他的脸,再端详他的手指和小提琴。

然后,我坐下,靠着桥洞洞壁,专心致志地聆听琴声。

头顶上,火车撞击轨道的声音渐渐依稀,我的耳廓里荡漾的全是琴声。

坦白说,我根本不知道他正努力演奏的是何乐曲,我只是喜欢这欢快的节奏。

我能感觉到四周的空气里,流淌着轻灵曼妙的乐曲。

无端地,我想起春天的脚步声;想起童年在中国老家,乡下,春天到了,绿草茵茵,我和其他几个顽童在裤裆底下夹一根棍子当尾巴拖在地上呐喊着“骑马啦骑马啦”,一同呼啸着从山冈往山下冲……

一曲终了,换一支。

我依旧不知曲目,只意识到琴声柔和多了。

我闭上眼睛——云游,回到了中国。

杏花,春雨,江南,淡淡的喜悦。

好像有风过来了,一地的落英缤纷。

美哉。

琴声渐渐远去,我睁眼,他在看着我笑。

我有些许慌乱,突然想起什么,赶紧摸自己的口袋,掏出一张10元的澳币,还有零零碎碎的硬币。

此时,我才发现,他的跟前,没一顶破旧的帽子,没张嘴的琴盒,连摊在地上的一张报纸也没有。

他看着我,摇头,他已在演奏一支新曲子了,他没别的表示。

拉完,他从肩头取下小提琴,解释:

“对不起,我不能停下,我不能说话,我不能漏掉哪怕一个音符。

”他又一次看我手上的钱,微笑着说,“我不是卖艺的。

”

他怕有50岁了吧,清癯但富有光泽的脸颊,灰白色的络腮胡修剪得很齐整,脑门光敞明亮,后脑的头发却很厚,厚厚的头发微微朝上卷曲。

我注意到,他左手无名指戴着一枚蓝宝石戒指,我猜,这枚个头绝不小气的蓝宝石肯定不是假冒伪劣产品。

他身上穿着的短装夹克我叫不出名字,但显然不是廉价的地摊货色……他果真不像落魄街头的卖艺者,倒像站在维也纳金色大厅里表演的小提琴家。

“你喜欢吗?

”他问我。

我知道他问的是琴声。

我点头,使劲点头,再伸出双手,将两个大拇指一齐竖起来。

他笑了,笑得挺灿烂。

笑完,他将琴再次放在宽阔的左肩上,继续演奏……

他不再直通通地面对着桥洞里的人行道,而是侧转身,正对着我,欢快的琴声全朝我流泻。

似乎,他是在为我这唯一的听众尽情演出。

几只斑鸠走过来,在我们的脚边寻寻觅觅,就地胡乱啄几下,走了。

几片法国梧桐树叶,借风的一臂之力,不知从哪闯进桥洞来,停在我们身旁。

余下,南来的人,北往的客,匆匆复匆匆,没有脚步在我们眼前暂停。

将近下午3点半时,我忽然惊醒,有一趟快速地铁从中央火车站直达布莱克镇,我得走了。

又一曲终了,我说对不起我得告辞了,我说非常谢谢。

我没料到他卸下琴,朝我弯腰,他的右手搁在胸前,深深地鞠躬鞠躬鞠躬,一共三次——像谢幕。

尔后,他开始收拾他的琴,他竟真的“谢幕”了。

他握紧我的手,说:

“非常感谢,今天我很开心,很开心。

”仿佛,今天有我这位忠实的听众,他由此而感到无上喜悦。

他又告诉我,每个周末,他不上班,都会在这里拉琴。

他的最后一个动作,是笑吟吟地往我手上塞了一张碟。

那是他自己录制的小提琴曲。

他向南,走了,背着他的琴。

我向西,去赶赴回家的地铁。

余音袅袅的小提琴曲,仿佛还停留在我的耳畔。

我的手上,紧紧捏着他的赠品。

“真正从心底流出的音乐来到世上,不是为了钱财,而是为了寻找聆听的耳朵;真正用心创造的艺术来到世上,不是为了赢取名利,而是为了寻觅知音。

”这话,我没说出口,我在心里悄悄说了两次。

10.文章三次写到“他”的“笑”。

请结合全文简要分析每次“他”“笑”的原因。

11.文中两处画横线的句子形象生动,富有表现力,请分别加以赏析。

(1)只可惜,每次我都有事在身,心有余力不足,我无奈地瞟他一眼,匆匆从他跟前晃过去。

__________________________________。

(2)我没料到他卸下琴,朝我弯腰,他的右手搁在胸前,深深地鞠躬鞠躬鞠躬,一共三次——像谢幕。

__________________________________。

12.文章标题“等待一双脚为我停留”有什么含义?

里面的“我”指的是谁?

13.文章结尾说“真正从心底流出的音乐来到世上,不是为了钱财,而是为了寻找聆听的耳朵;真正用心创造的艺术来到世上,不是为了赢取名利,而是为了寻觅知音。

”请结合文章内容,谈谈你对这句的理解。

阅读下文,完成各题。

小偷、车夫和老头①

萧红

木柈②车在石路上发着隆隆的重响。

出了木柈场,这满车的木柈使老马拉得吃力了!

但不能满足我,大木柈堆对于这一车木柈,真像在牛背上拔了一根毛,我好像嫌这柈子太少。

“丢了两块木柈哩!

小偷来抢的,没看见?

要好好看着,小偷常偷柈子……十块八块木柈也能丢。

”

我被车夫提醒了!

觉得一块木柈也不该丢,木柈对我才恢复了它的重要性。

小偷眼睛发着光又来抢时,车夫在招呼我们:

“来了啊!

又来啦!

”

郎华招呼一声,那竖着头发的人跑了!

“这些东西顶没有脸,拉两块就得啦吧!

贪多不厌,把这一车都送给你好不好?

……”

打着鞭子的车夫,反复地在说那个小偷的坏话,说他贪多不厌。

在院心把木柈一块块推下车来,那还没有推完,车夫就不再动手了!

把车钱给了他,他才说:

“先生,这两块给我吧!

拉家去好烘火,孩子小,屋子又冷。

”

“好吧!

你拉走吧!

”我看一看那是五块顶大的他留在车上。

这时候他又弯下腰,去弄一些碎的,把一些木皮扬上车去,而后拉起马来走了。

但他对他自己并没说贪多不厌,别的坏话也没说,跑出大门道去了。

只要有木柈车进院,铁门栏外就有人向院里看着问:

“柈子拉(锯)不拉?

”

那些人带着锯,有两个老头也扒着门扇。

这些柈子就讲妥归两个老头来锯,老头有了工作在眼前,才对那个伙伴说:

“吃点么?

”

我去买给他们面包吃。

柈子拉完又送到柈子房去。

整个下午我不能安定下来,好像我从未见过木柈,木柈给我这样的大欢喜,使我坐也坐不定,一会跑出去看看。

最后老头子把院子扫得干干净净的了!

这时候,我给他工钱。

我先用碎木皮来烘着火。

夜晚在三月里也是冷一点,玻璃窗上挂着蒸气。

没有点灯,炉火颗颗星星地发着爆炸,炉门打开着,火光照红我的脸,我感到例外的安宁。

我又到窗外去拾木皮,我吃惊了!

老头子的斧子和锯都背好在肩上,另一个背着架柈子的木架,可是他们还没有走。

这许多的时候,为什么不走呢?

“太太,多给了钱啦?

”

“怎么多给的!

不多,七角五分不是吗?

”

“太太,吃面包钱没有扣去!

”那几角工钱,老头子并没放入衣袋,仍呈在他的手上,他借着离得很远的门灯在考察钱数。

我说:

“吃面包不要钱,拿着走吧!

”

“谢谢,太太。

”感恩似的,他们转过身走去了,觉得吃面包是我的恩情。

我愧得立刻心上烧起来,望着那两个背影停了好久,羞恨的眼泪就要流出来。

已经是祖父的年纪了,吃块面包还要感恩吗?

(注释)①该篇创作于一九三五年三月至五月间,之前萧红从封建地主家庭出走,在哈尔滨过着饥寒交迫、漂泊无定的生活。

②柈(bàn):

大块木柴。

14.用下列诗句批注阅读本文的感受,比较恰当的一项是()

A.安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!

B.浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯

C.朱门酒肉臭,路有冻死骨

D.静以修身,俭以养德

15.运用表格中提示的方法,结合描写车夫言行的语句,仿照示例,具体分析车夫的形象特点,完成表格。

方法提示

形象分析

推敲词语,如动词、副词、语气助词等

推敲说话方式,如称呼、话语量、主动发话与被动应答等

(示例)老头称呼我“太太”,与“我”说话时话语量很少,且都是被动应答的,他们以为“我”多给了钱,却不敢贸然来问,而是一直等到“我”询问才应答,可见他们的诚实、本分、谦卑。

16.萧红和杨绛在各自的文章中都写到了“愧”,谁的“愧”打动了你?

为什么?

(附)杨絳《老王》结尾:

“但不知为什么,每想起老王,总觉得心上不安。

因为吃了他的香油和鸡蛋?

因为他来表示感谢,我却拿钱去侮辱他?

都不是。

凡年过去了,我渐明白:

那是一个幸运的人对一个不幸者的愧怍。

”

17.这篇散文所写的人物都是旧中国最底层的小人物,小明同学在阅读该文时,认为作者笔下的小偷和车夫代表的是人性的恶,因此对小偷和车夫完全持批判否定的态度,而对老头则是肯定赞扬,可谓爱憎分明。

对此,你怎么看?

请联系原文内容谈谈你的看法。

三、句子默写

18.根据提示填空

(1) ,野渡无人舟自横。

(韦应物《滁州西涧》)

(2)正是江南好风景, 。

(杜甫《江南风李龟年》)

(3) ,青山独归远。

(刘长卿《送灵澈上人》)

(4)此夜曲中闻折柳, 。

(李白《春夜洛城闻笛》)

(5)《木兰诗》中夸张地描写木兰奔赴战场矫健雄姿的句子是:

, 。

(6)古诗文中有许多含“雨”字的名句,请写出连续的两句:

, 。

四、对比阅读

阅读下面的文言文,完成下列题。

(一)初,权谓吕蒙曰:

“卿今当涂掌事,不可不学!

”蒙辞以军中多务。

权曰:

“孤岂欲卿治经为博士邪!

但当涉猎,见往事耳。

卿言多务,孰若孤?

孤常读书,自以为大有所益。

”蒙乃始就学。

(二)孟子之少也,既①学而归,孟母方绩②,问曰:

“学何所至矣?

”孟子曰:

“自若③也。

”孟母以刀断其织,孟子惧而问其故。

孟母曰:

“子之废学,若我断斯织也。

夫君子学以立名,问则广知④,是以⑤居则安宁,动则远害。

今而废之,无以离于祸患也,不为盗窃则为虏役⑥矣!

”孟子惧旦夕勤学不息师事子思⑦遂成天下之名儒。

(选自《列女传》,有删减)

(注)①既:

已经。

②绩:

指织布。

③自若:

跟过去一样。

④广知:

增长知识。

⑤是以:

因此。

斯:

这。

⑥虏役:

奴隶。

⑦子思:

孔伋,字子思,孔子的嫡孙。

19.下列句子中加点词语意思错误的一项是()

A.蒙辞以军中多务(推托)

B.蒙乃始就学(于是,就)

C.孟母方绩(正在)

D.动则远害(远远地)

20.请用“/”给文中画波浪线的句子断句。

(限断三处)

孟子惧旦夕勤学不息师事子思遂成天下之名儒。

21.用现代汉语写出下列句子的意思。

(1)但当涉猎,见往事耳。

(2)子之废学,若我断斯织也。

22.孙权与孟母劝学的方式有什么不同?

请简要分析。

五、语言表达

23.请为下面这幅漫画拟一个合适的标题。

24.王小明特别喜欢《中国诗词大会》这一节目,于是他每天都守候在电视机前观看这一节目。

可是妈妈以影响小明的休息为由,不允许他观看。

假如你是王小明,你会怎样说服妈妈?

(要求:

表达得体)

六、综合性学习

25.请你参加以“以和为贵”为主题的综合性学习活动,并完成后面的题目。

(1)请将“和”按照笔画顺序工整地写在下面的田字格里。

(2)请为本次活动拟写一条简洁而精彩的宣传标语。

(至少使用一种修辞)

(3)阅读下面的材料,用一句话概括其主要信息。

第二届海峡两岸中华礼仪发展论坛会上,台湾文化艺术界联合会理事主席陆炳文告诉记者,“中国自古以来就是礼仪之邦,礼仪是为人处事的基本准则,‘礼’字说到底,就是一个‘和’字,‘礼’以‘和’为贵,‘和’又是建立在‘礼’的基础上。

”他希望,能搭建起一座桥梁,让海内外同胞常相聚,彼此交流、观摩学习,共同把中华民族的优秀传统文化发扬光大。

如今,年逾古稀的陆炳文仍身兼数职,无论组建哪一个民间社团,他都把“和”字作为主要宗旨。

他一直在两岸间奔波,全力开展中华优秀传统文化的交流传播。

他说:

“‘和’字当头,中华民族将在‘一带一路’的大战略中再次崛起,血脉相连的大陆与台湾也会更加和平稳定。

”

(4)7月3日上午,学生会主席来邀请你们班班主任杨老师第二天下午两点到第一会议室参加“以和为贵”的座谈会,但杨老师不在,学生会主席请你代为转告。

当天下午,你该怎样对杨老师说?

七、作文

26.写作

按要求写作文。

在金黄色的沙滩上,有一片绿洲。

那里飘荡着沁人心脾的香,流淌着甘甜的水,回响着清亮的鸟鸣。

它为跋涉者洗去疲劳,为饥渴者奉上食物和水,为远行者提供休憩的住处,为迷途者指引方向……其实,我们的现实生活里何尝没有这样的绿洲?

我们的心中何尝不需要这样的绿洲?

它是生命养料的供给处,是成长旅途的精神驿站。

只要人人心中都拥有一片蓊郁的绿洲,世界将泉水淙淙,鸟语花香,洒满春天的阳光。

请你以“我心中的绿洲”为题,写一篇文章。

要求:

(1)要有自己的亲身经历或体验,不得抄袭。

(2)文体自选。

(3)文章不少于600字。

(4)文中不要出现真实的人名、校名、地名。