悟心铭浅释Word下载.docx

《悟心铭浅释Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《悟心铭浅释Word下载.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

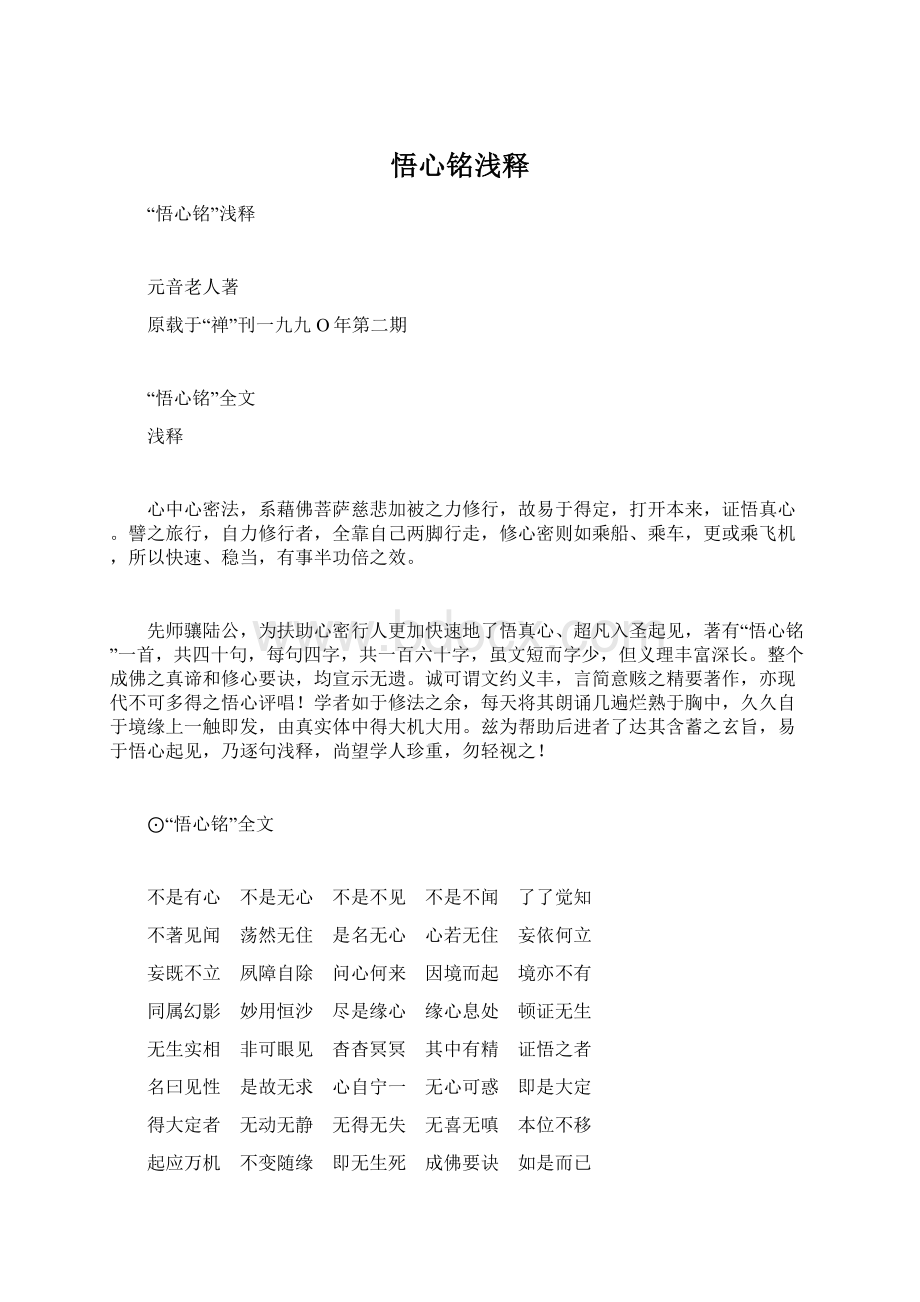

即是大定

得大定者

无动无静

无得无失

无喜无嗔

本位不移

起应万机

不变随缘

即无生死

成佛要诀

如是而已

⊙浅释

“悟心铭”开始即说:

‘不是有心,不是无心。

’

这二句把妙明真心之体和妙用和盘描绘出来。

以妙明真心,既不属有,亦不是无。

你说它有,无相可见,无声可闻;

你说它无,语默动静,行住坐卧,无一不是它在起作用。

古德譬之‘海中盐味’,‘色里胶青’,虽不能目睹,而体实不无。

释迦文佛告诉我们,它是真空妙有,妙有真空的大宝藏。

所谓真空者,别于顽空和断灭空,以妙有故,空而不空,不空而空;

所谓妙有者,别于妄有或实有,以真空故,有而不有,不有而有也。

次就相用说来,也是非有非无,非无非有的。

你说它无,形形色色历然现前,而妙用恒沙;

你说它有,一切色相,皆因缘所生,无有自体,所起事用,宛如水月空花,无可把持。

“心经”云:

‘色即是空,空即是色。

’就是说色空不二,非有非无。

以一切色相皆是真空妙体之所显现,而真空妙体亦不能离开色相而显其用,更非离色相而别有。

譬如水起之波,水即是波,波即是水,离波即不可得水,离水亦不可得波。

吾人用功,既不可执色相为实有而粘著不舍,更不能偏离色相,废有而著空。

故不论上座习定,下座起用,均须无所取舍,方契中道之理,走上真空妙有的大道。

学者修法,修至妄念消融时,则能念之心,所持之咒,一时脱落,内而身心,外而世界一齐消殒,化为乌有。

净裸裸一丝不挂,赤洒洒一尘不染,但了了分明,非同木石。

这一丝不挂一片虚明的是什么?

不是当人非有非无之妙明真心,历历现前,又是什么?

!

当斯时也,色空不能到,有无不能及;

说无之时,周遍法界,说有之时,纤毫不立;

诸子百家,百工技艺,乃至诸佛净土,恒沙众生,无不融会于中矣。

第二句:

‘不是不见,不是不闻。

这教我们做功夫,不可死做,而要活泼泼地历境练心;

不要闭目不见,塞耳不闻,须要见无所见,闻无所闻,才能灵活妙用,证成大道。

我常见一些错用功者,闭著眼睛,不见事物,塞住耳朵,不闻音声,以为这样就能把心练空,成道了。

殊不知纵然你闭目塞耳、心不接境时,可以做到心死不动,一旦开眼去塞,心对境时,妄心又不免随著色声转动不停。

以除境灭心,非真了故,何况在闭目塞耳时,内心未必不在暗暗蠢动哩!

另外,闭目塞耳,更有一大过患,假如学者用闭塞的功夫,真正做到心死不动了,那又做到黑山背后死水中去了,非但不能成佛,且有沦为土木金石之虞。

所以学者不可不慎!

要真正做到心不为境转,还靠在境界上锻炼。

宗下所谓:

‘在地上跌倒,还在地上爬起!

’离境趋空,终成泡影!

“金刚经”云:

‘凡所有相,皆是虚妄!

’一切色声,皆因缘生,无有实体;

任你美色当前,妙声充耳,俱不过阳焰、空花、海市蜃楼,一时假现。

认清此理,再经时日之推移,和千万次境上的艰苦锻炼,自然心宁神静,遇境安然不动。

洞山禅师“五位君臣颂”颂第四位‘偏中至’修道位云:

‘偏中至,二刃交锋不须避,好手还如火中莲,丈夫自有冲天志!

’即教我们活泼用功,历境练心,不须回避见闻,以启将来之大机大用也。

第三句:

‘了了觉知,不著见闻!

这是承上二句‘不是不见,不是不闻’,而进一步申说应怎样灵活地做功夫,方不致走入歧路。

我人修行,是成活佛,所以不是死坐不动,沉空滞寂,坐在黑山背后,可以了道的。

云门云:

‘即此见闻非见闻,无余声色可呈君!

’明白畅晓地告诉我们,你要彻见真心吗?

就在你现前见色闻声处。

了悟这见色闻声底是谁?

离开这见色闻声底,你就无处去寻觅它了;

假使你著在见色闻声上,又被声色所迷,也见不著它了。

这是何等灵活的功夫,岂是死坐不动,不见不闻可以见道的?

又云:

‘玄虚大道本无著,见色闻声不用聋!

’可见做功夫须活做不可死做;

死做不但不能成道,还有流入魔外之虞。

所以先师告诉我们,做功夫须在行住坐卧、动静闲忙处活用,不可如木石无知,而要了了分明;

虽了了分明而又不可著在声色上!

换句话说,就是要见无所见,闻无所闻,而不是不见不闻,这样才得灵活妙用。

即或在座上也要正念昭昭,了了分明而不可茫然无知,落入昏沉或无记。

永嘉大师云:

‘惺惺寂寂是,惺惺狂想非;

寂寂惺惺是,寂寂无记非。

’即此‘了了觉知,不著见闻’之注脚也。

第四句:

‘荡然无住,是名无心。

我们平常认为无心,就是一念不生,而一念不生,就是压念不起。

所以大家都用死压功夫,压住念头不让它起来,以为一个念头没有就是好功夫,更以为一念不生的时间,由短而长,便是功夫的上上升进,殊不知这样死做下去,非但不能成佛,成个土木金石倒有份在!

因为佛是活泼泼的大觉者,恒沙妙用的伟丈夫,岂是如木石的死硬块,毫无知觉的塑雕像。

做功夫,不在多种多样的差别境上锻炼自己,心无所住,只是死压心念不起,还能起什么妙用?

不见六祖大师当年救卧轮公案?

卧轮禅师初以为压念不起是好功夫,故有颂云:

‘卧轮有伎俩,能断百思想,对境心不起,菩提日日长!

’六祖一见,知走入死水歧途,故救之云:

‘惠能无伎俩,不断百思想,对境心数起,菩提作么长!

’卧轮知错改正,方始入道。

是知无心,不是压念不起,更不是无念之时,由短而长,方为增进,真正无心的功夫,是尽管应缘接物而心无所住;

尽管日理万机而意无所染。

衷心犹如水上绘画一样,一笔起处,水面马上会合,毫无痕迹,这才是无心的真好功夫。

‘应无所住而生其心!

’这个‘应无所住’的‘应’字,往往被人误解作‘应当’、‘应该’的‘应’字。

其实不然,这个‘应’字是‘应缘接物’的‘应’,是教我们在日常生活中应付一切事件,接应所有人物,都要心无所住,荡然无染。

而不是只告诉我们在理地上应该或应当无所住著的。

我们倘能应缘而无所住,则恒沙妙用的灵活真心自然无所遮蔽地时时现前了。

所以无念是活的,是应缘而无所住染;

不是压念不起,死在那里不动。

我们只要念起无住,不攀缘,不停留,随用随息,即是无念。

僧问赵州:

‘如何是无念?

’州云:

‘急水上打球子!

’赵州后更反问投子:

‘急水上打球子,意旨如何?

’投子云:

‘念念不停留!

’可见念起无住即无念,而不是一念不生方为无念也。

又懒融禅师“无心颂”云:

‘恰恰用心时,恰恰无心用;

无心恰恰用,常用恰恰无!

’即正在用心时,亦不见有心起用,道尽无心的意旨和妙用矣。

第五句:

‘心若无住,妄依何立?

修道人个个讨厌妄心,要消灭它,打倒它。

殊不知妄本不有,只是思想作祟,一切外境宛如水月,皆非实有,众生无知,误认为有,执而不舍,乃成为妄。

倘能当下一觉,照破幻境,妄即化为乌有。

如人做梦,正在做梦时,也认为实有,及至醒来,痕迹也无。

良由真心如镜光,一切色、声、香、味、触、法,皆如镜中所现之影。

凡夫愚昧无知,背镜光而取影,造业受报,生死不了;

二乘圣人,虽不著尘境,但又背镜影而住光,以有所住,又成法妄,只了分段生死,不了变易生死;

一乘学者,悟透佛法、世法,不即镜影,亦不离镜影。

以一切影像皆是镜光所成,镜即是影,影即是镜;

离镜无影,离影无镜,既不可背镜住影,亦无须离影求镜。

既深知影镜皆无所住,当能心无爱憎之情,境无取舍之住。

故学者不必怕妄,但深契一乘玄旨,于境无取无舍,无喜无嗔,则妄自除矣。

复次,众多学者,莫不以‘无明’难破,甚有谈虎色变之慨。

其实,所谓‘无明’者,亦非实有,不过是妄心作怪,粘著尘境,迷而不觉,假名而已。

行者果能当下凛然一觉,则妄境破,无明自销。

譬如千年暗室一灯能明,无须历时消除。

故所谓无明者,妄心者,只是我人不觉之故,倘能时时观照,处处凛觉,令心清空廓澈,无所住执,还愁什么无明不破,妄心不息哩!

?

第六句:

‘妄既不立,夙障自除。

良以心本通灵无碍,只以迷境著相而成障。

所谓夙障者,即多生历劫迷相造业而积累之妄习,迷障遮蔽本性之明,不得自在受用,而复痛苦、艰辛、烦恼无尽也。

今既知一切事相本空,心不留碍,业且不有,虚妄之障,又将安寄?

大梅禅师云:

‘一切业障在达人份上,如热汤消冰,光明去暗,无所驻足。

’盖所谓障者,亦是假名,无有实体。

经云:

‘罪从心生,还将心灭!

’又云:

‘心生则种种障生,心灭则种种障灭!

’倘能直下无心则妄无立处,妄既不立,则夙障自除矣。

或谓‘现业易消,定业难免;

心业易除,身业难灭’,此亦不可一概而论。

不见达摩大师嘱二祖神光曰:

‘子将有杀身之报,但为正法免遭毁谤故,此债可予免还。

’又一古德中风嘴歪侍者笑谓云:

‘和尚终日诃佛骂祖今日受报了。

’古德云:

‘尔随侍我数十年如此看我?

须知一切业障在祖师身上犹如空花水月虽还报犹如不还报而且要还即还要不还即不还你看我嘴歪不歪!

’随说随用手一拍嘴巴嘴即正了并斥侍者云:

‘尔等执相众生于本来空中作业障想于无偿还中作偿还想是以业障不了受累无穷也。

’由此可知一切业障系于心心果真空无所谓障更无所谓还不还。

以无还无不还故正不必执不还为不还尽管还而犹不还也。

僧问古德:

‘如何是业障?

’德云:

‘本来空!

’僧进问云:

‘如何是本来空?

‘业障!

’本来空不是顽空或断灭空而是一切事物、业障的当体本来就是空无所有。

故二祖神光大师虽受初祖之嘱于传法三祖后仍去还杀身之债而无难色并于临刑时高唱云:

‘将头临白刃犹如斩春风!

’这是何等气概此真了的弘范也。

第七句:

‘问心何来?

因境而起。

‘心本无生因境有!

’这是毗舍浮佛的名言?

我人之心—即思想本来没有因对境而生起影像,执著不舍,才生起妄想,这就是心。

这个心是根—心、尘—境集合而生起的,所以叫作‘集起为心’,它是六尘落谢的影子,纯属虚幻,无有实体。

佛经中所说的‘一切唯心造’和‘三界唯心,万法唯识’的‘心’字就是指这个由客观外境反映而生起的虚幻影像心,所以它也是外境,也是客体,而且也不离物质,不可把它看作主观的心!

当作主宰世界的真神而宝贝它。

我们做功夫,既要不著森罗万象的外境!

更要把这幻影妄心销尽。

所谓内而身心,外而世界一起销殒,妙明真心,方才现前。

反是,把这虚幻心当作主观实体!

真性就被掩没不见了。

因之!

我们所说‘一切唯心造’的‘心’字!

是把它视作被消灭的客观对象来处理的!

并非说它是万物的主宰者,这要请广大学佛者搞清楚,不要误会才好!

第八句:

‘境亦不有!

同属幻影!

‘心不自心,因境故心;

境不自境,因心故境。

’这就把心与境,境与心的相因相成的关系说得一清二楚。

心既因境而有,境亦不能离心独立,因境系因缘生!

无有自体。

比如镜影!

虽有万别千差之相,如无镜光,影不能现;

境亦如是,无心境无成,即或有美景佳境,无心领受鉴赏,有亦同无。

以境不自境,不自谓为美妙胜境也。

心与境既相对而生,离一即无,则境与心,皆非真实,同属虚幻之影明矣。

或许有人要说,娑婆世界所有景物,皆我人共业所招的业果,假而非真,谓为幻影,可以说得;

至于西方极乐世界,乃阿弥陀佛多生历劫精勤修行,为广大众生造福,积累功德,缘熟果满所感之真境,似不可谓为幻影。

关于这一点,确应好好讨论一下。

因为现在修净土的人很多,如不把净土真相搞清楚,不明白净土究竟是怎么一回事,修行起来不易得力,更谈不到深证念佛三昧,上品往生了。

首先就相来说,娑婆是业障众生造业所招的五浊恶果,而极乐是弥陀愿满德圆所感的清净世界,故一是秽浊丑恶,一是美妙庄严,大有区别。

但土从心生,离心无土,离土无心;

心即土,土即心。

故经云:

‘欲净其土,先净其心!

’‘随其心净,即佛土净!

’是教我人识得净土为何物,好下手用功证取,以免徒取外相,流入歧途。

既然土外无心,心外无土,心土不相分离,而一真法界—真心—又在圣不增,在凡不减,则极乐净土系从净妙真心中流出,而娑婆秽土离清净佛性亦何可得?

以是,极乐虽净,娑婆虽秽,同是真心中显现之影像,犹如镜光中显现之影,虽有形式之殊,净秽之别,但皆如水中之月,了不可得,绝不可因极乐为净月影而妄谓可得也。

次就真假来说,“金刚经”谓:

’以相如上文所说皆镜中之影了不可得,故假而非真,绝不因净、秽、美、丑而分真假,所以极乐国土,虽尽善尽美,亦是虚妄之相。

进一步来说,说真道假,皆是我等凡夫执相立名,妄加分别之过。

以所谓真假,乃相对而有,离一即不可得,故皆假名。

真假既相对而有,则说真之时,假即在其中矣;

说假之时,真亦在其中矣。

谚云:

‘假作真时真亦假。

’于无真假处妄作真假,宁非庸人自扰?

复次,镜必显影故,有真心不无假相,无相无从显示真心,故“弥陀经”宣示极乐庄严;

影不离镜故,有假相不无真心,无真心无从成其假相,故“金刚经”显示妙体,一法不立。

性相既不相离,密切有如水之与波,故见相即见性,无有一物可当情,故谓全假即真;

见性不废相,圆成差别妙用,故谓全真即假。

真假假真,全是我人妄心作祟,实则灵妙真心,一物不立,有何真假之可言哉?

故如说极乐世界是真,则娑婆世界亦真;

如谓娑婆系假,则极乐亦假。

故净秽二土皆从一真法界中流出,绝不可因在缠凡夫,迷昧真心,造业受报,而否定其灵性,谓所现秽土业相,非从佛性真心中宣流也。

再说极乐世界,有四土九品之别。

最下层凡圣同居土,虽有种种庄严妙相,但方便有余土与实报庄严土,则土愈高而相愈清淡妙微,至最高常寂光净土,则更净妙微明而一相不立。

虽一相不立,亦不出上述三土之外。

故执相修行者,只得下品往生,空相见性者,始能往生上品。

以是真修净土者,既不执相,亦不废相,只一切放下,端身正坐,诚心敬意,执持名号,以呼吸为数珠,昼夜六时,绵绵密密念去,久久不懈,自得念佛三昧。

到那时,不等命终生西,已早预上品莲位矣。

第九句:

‘妙用恒沙,尽是缘心。

上面说过,吾人做功夫,不可死压念头不起,将妄心灭尽;

只可活转,念起不睬,不令攀缘相续。

原因就是将来要起大机大用,还要藉这妄心。

这妄心如果压死了,真心也就无从起妙用了。

比如水因风起浪,浪若去尽,水也就没有了。

“圆觉经”于‘居一切时,不起妄念’后接著就说:

‘于诸妄心亦不息灭。

’即教吾人用活功夫以启将来般若妙用也。

我等凡夫的日常起居与一切创作、发明,无一不是这‘妄心’的妙用。

离开它,我们就像痴子、傻子一样,不能成就什么事业。

在凡夫位,既是它在起作用;

将来成贤成圣,所起广大神用,也离不开它。

不过在凡夫位,因有住著,称作妄心、识神;

在圣贤位,去尽粘缚,称为般若、灵知罢了。

我尝问人:

识神与真如相去多少?

闻者大惊,谓真如与识神,一是真心,一是妄识,何可相提并论?

并以玄沙禅师偈作佐证:

‘学道之人不识真,只为从来认识神;

无量劫来生死本,痴人唤作本来人!

’余闻之,不觉哈哈大笑道:

‘阁下识得“本来人”否?

若不识,真如就变为识神;

若识得,识神就是真如,何有二致?

’上面说过,波本是水,水不离波;

离波觅水,水从何得?

而且水不起波澜,只是死水,何能壮阔?

真如不假识神,亦是痴儿,无从起用。

玄沙一偈,不是说识神不好,间题症结在识不识得本来人!

若识得,则识神由主人指挥,成就一切波澜壮阔的妙用;

若识不得,则恶仆凌主,背叛作乱矣。

第十句:

‘缘心息处,顿证无生!

‘息下狂心,即是菩提!

’这个道理,就和我们上面所举的影与镜、水与波一样,影与波俱不能离镜与水,同样,妄心也不离菩提正觉。

以不离故,除去妄心,即无正觉。

故修道人要亲证不生不灭的真如实性,不可用什么手段去除妄心,而只能用一个‘息’字功夫,将这对境攀缘的妄心停息下来,就如波浪息处即是水一样,妙明真心就豁然现前了。

学者果知一切外境,皆如阳焰、空花,无有实体,不去攀缘,不生妄念。

则神宁智清,灵光独耀,衷心明净,如镜照物,无取无舍,无爱无憎;

虽了了分明而一念不生,一念不生而了了分明,当下即亲证无生实相矣。

无须于息心之外更用何拙力也。

一切法门不管是念佛、持咒,还是参禅,俱不过是‘息’字的工具和手段,教你由念佛,或是持咒、参禅,将狂心息下,从而打开本来,明见真心罢了。

并非从念佛、持咒,或参禅中得个什么奇特玄妙。

古德云:

‘佛法无你用心处!

‘穿衣吃饭即是,举心动念即乖!

’以佛性众生本具,非从外得,不用求,不用取,故无须用力也。

相反,著力向外追求,从他讨取,则愈求愈远,越用力取越不得。

是以佛法是最伟大的省力事业,非同世法须惨淡营谋、苦心筹措而后可得也。

老子曰:

‘为道日损!

’学人果能将自己所会、所知、所有的一切一切统统放下,则狂心息处,顿证无生矣。

‘踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫!

’良有以也。

第十一、十二句:

‘无生实相,非可眼见;

杳杳冥冥,其中有精!

这个不生不灭,不来不去,不增不减的真如妙性,是大而无外,小而无内的平等真实之相。

‘凡所有相,皆是虚妄。

’有相之相,皆因缘所成,无有自体,故皆虚幻不实;

真实之相,是无相的净妙大相。

大相无形故,眼不能见。

但功夫做到桶底脱落,能所双亡时,心地法眼,可以见道。

但这个‘见’,不是眼睛看见的‘见’,而是见地、知见、体会、领悟之意。

因为它虽杳杳冥冥,无相可见,无味可嗅,但非断灭、顽空,而是有‘真精’‘妙体’的。

这‘真精妙体’,换句话说,就是‘离念的灵知’。

当你功夫做到根尘脱落,人法双忘时,自然时到神知,一下子领悟,证验这净裸裸,赤洒洒,灵明真精,就是你本命元辰。

既证悟了妙性,回过头来以影不离镜故,则目所见、耳所闻、身所触的万象森罗,无一不是它—真精—的显现,无一不是它的妙用,无一不是它的注脚。

学人到此地步,则时时闻道,处处见性了。

六祖云:

‘真见性人,抡刀上阵,亦是见性!

’大慧云:

‘彻悟人,肉眼亦能见道!

’性相不二的妙理,一语宣泄无遗!

第十三句:

‘证悟之者,名曰见性。

明心见性一词,现代修道人都把它看作是高不可攀的圣贤边事,非我等凡夫所可攀登、企及的。

要了生死,只好念念阿弥陀佛,往生西方去吧,殊不知明心见性并非难事,更不是高不可攀的(其中道理我在“略论明心见性”一文中叙述甚详,现不复赘)。

我们只按上述方法,息下狂心,不著前境,亦不息灭正念,更不求奇特玄妙,则了了分明中,无一念可得;

虽无一念可得,而了了分明,不落昏昧无记。

此即上节所说之‘杳杳冥冥,其中有精’之‘真精’,亦即永嘉大师所谓‘寂寂惺惺,惺惺寂寂’的大道。

学者把握时机,当此分明而无念的一发千钧之时,将其一把擒来,即谓之见性!

若稍停机伫思,又被它影子所惑;

若舍此而别求,或疑为另有玄妙,则杳不可得矣!

洞山禅师“五位君臣颂”,于见道位‘偏中正’颂曰:

‘偏中正,失晓老婆逢古镜,分明觌面别无真,休更迷头还认影!

’即箴规我人于关键时刻,猛著精彩,心领神会,而勿错过良机也。

审如斯,明心见性,亦何难哉?

修道人于初见性后,并非即了,还须时时观照,历境练心,著力打磨,了除习气,方能了生脱死。

否则,见境生心,妄念动荡不停,是谓悟后迷,生死依旧不了。

故古德多于悟后作牧牛行,绵密保任,以臻圆熟,非一悟即可了手。

虽间或也有顿悟、顿修、顿证者,无须做保任功夫,但毕竟为数不多,不可一概而论。

洞山禅师于‘偏中正’见道位后,更颂修道位‘偏中至’,即教吾人于见道后,不可得少为足,更须历境练心,除尽妄习,上上升进,以臻究竟也。

关于此点,宗下有三关之说,即一、破本参明见真性,为破初关—截断众流;

二、绵密保护,长养圣胎,于一切境缘上自在无碍,乃至不用保而毫无走著,是为破重关—涵盖乾坤;

三、放任皆是,能入佛,亦能入魔,所谓路途即家舍,家舍即路途,是为破末后牢关—随波逐流。

第十四句:

‘是故无求,心自宁一。

‘人到无求品自高!

’人有所求,正是粘境著相的反映,心苟真空,不见一物,还求个什么?

或曰:

非求他物,乃求生西,成佛也。

曰:

本来是佛,不用求,求则不见。

上面说过,息下狂心,即是菩提,只须息,不用求。

傅大士云:

‘夜夜抱佛眠,朝朝还共起。

’它时时在你六根门头放光,不缺分毫,还求个什么?

至于说,求生西方,只须一心念佛,于念佛外,别无他心,所谓全佛是心,全心是佛,心佛道交,打成一片,则决定能生净土。

以弥陀乃当人自心之佛,净土乃自心本具之极乐;

念佛唤醒自心弥陀,往生自心本具之净土,何用求为?

念佛者,贵得一心,一心即无心,既然无心,还求个什么?

若著意念心外之佛,求生心外之土,则去道远矣!

复次,得念佛三昧者,不见有心、佛、众生之别,东方、西方之异,虽生而无生,无生而无不生,又何用求往生哩!

又求取若极,即无求取,是故从事求取者,求取至究竟,仍归无求无取也。

生西不离信愿行,以行能摄信愿故,能精进不懈,一心念佛,信愿即在其中矣。

我人苟能真正做到无求、无得,则心不求宁而自宁,不欲一而自一。

功夫做到这步田地,则归家稳坐,绝学无为,安闲度日,逍遥自在矣。

第十五句:

‘无心可惑,即是大定。

关于得定,人皆以为有入定出定之别。

坐在这里,不动、不想、不吃、不尿,是入定;

一有举动、言说,便是出定。

其实,这错会了定的意义。

因为坐在这里不动,是死定,不是大定。

大定是无出入的。

它是对任何境而不惑,随缘起用而无所住,不是死坐不动而有所入的。

关于此理,儒家也曾描绘说:

‘泰山崩于前而色不变;

糜鹿兴于左而目不瞬。

’因为死坐不动,只是压念不起,灭其受想不是真了,任你定得百万劫,时劫一过,又复起念著相造业受报。

故虽得四空定,生非想非非想天,依旧落轮回,生死不能了。

这种死定,古德喻如搬石压草,石去草又复生,故非究竟。

南岳磨砖度马祖,即救其出死定也。

修大乘佛法者,不取这种死定,以非究竟,不得真实受用故。

昔梁武帝出猎,得一入定五百年之老古椎,甚为惊奇赞叹,思欲与志公禅师较短长,乃令众宫女裸体与二公入浴。

老古椎初尚能视听自如,继而闭目不能动,再后,不得不推开众宫女,逃走去矣。

反观志公,言笑自若,无动无惊,非活定力,曷克臻此!

可见得定不在死坐不动,更不在死坐之时间长短,而须历境练心,对境不惑,起大机用而无所受,方为真定也。

复次,关于定无出入之真理,“六祖坛经”智隍禅师入道因缘与宗下语录女子入定公案,即是明证,学者毋庸置疑。

第十六至十八句:

‘得大定者,无动无静,无得无失,无喜无嗔,本位不移,起应万机。

上面说,得大定是心无所惑,而不是死坐不动,这里进一步描绘一下对境不惑的行状。

修道人往往静中能定,动中即不定;

座上能定,下座即不定;

也有人得时欢乐,失时忧恼;

顺心合意则喜,违己逆情则嗔。

这种安住能不动,对境要生心,打作二橛的人,不为真定。

真得大定的人,动静一如,闲忙一致,于事既无成、败、得、失之心,亦无爱、嗔、取、舍之意;

于心既无喜、怒、哀、乐之情,更无见、闻、觉、知之染;

心空如洗,活泼泼地任运随缘,应机起用,绝不会在清净山林中即定,到繁嚣都市即乱;

也不会遇事失照,而移易本位的。

是以大定乃超越于事物之表,逍遥于情尘之外,不为任何事境所左右,得真实受用的,而不是披枷带锁捆住手脚,死在那里不动