人教版版七年级上学期期末历史试题D卷模拟.docx

《人教版版七年级上学期期末历史试题D卷模拟.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人教版版七年级上学期期末历史试题D卷模拟.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

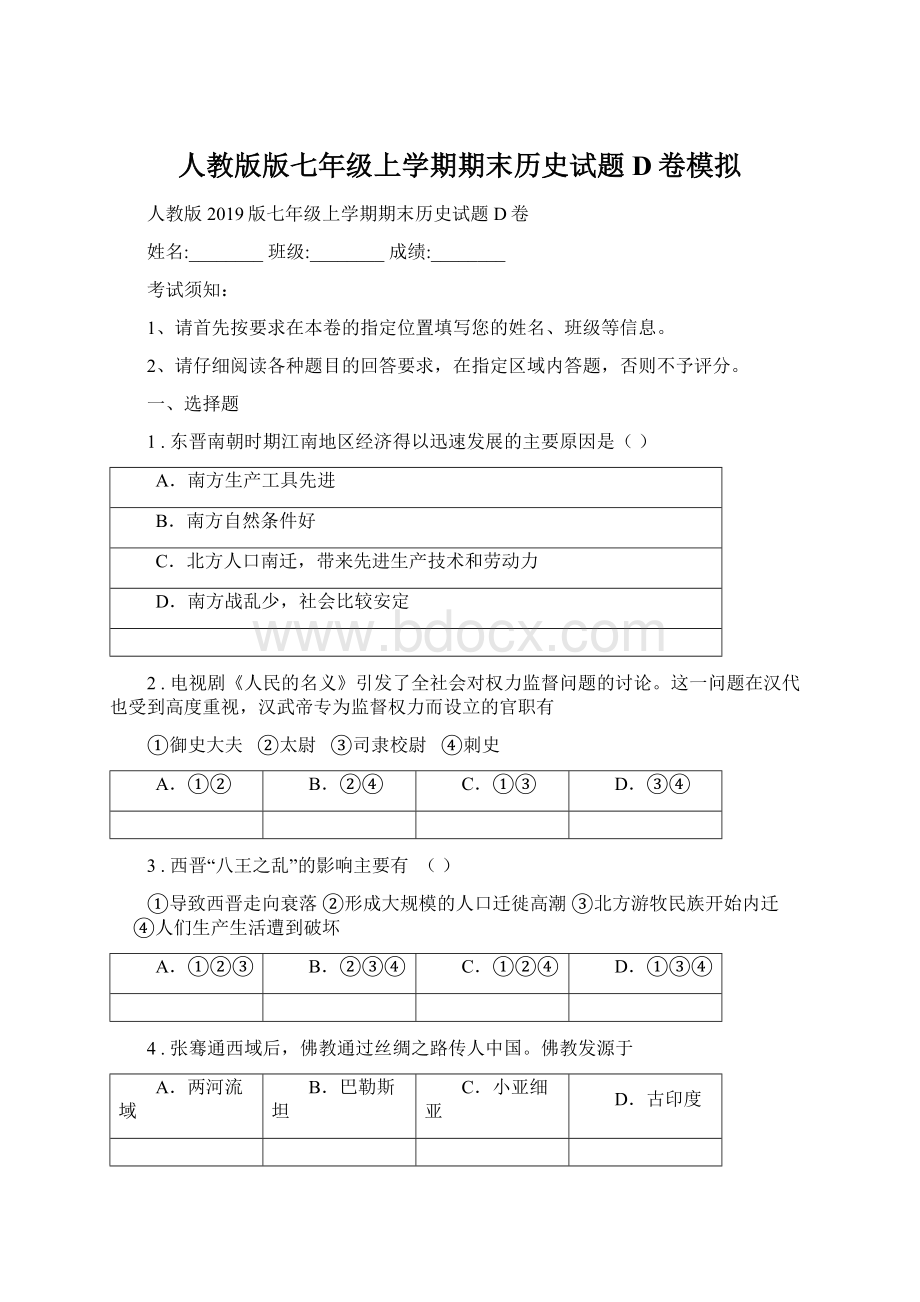

人教版版七年级上学期期末历史试题D卷模拟

人教版2019版七年级上学期期末历史试题D卷

姓名:

________班级:

________成绩:

________

考试须知:

1、请首先按要求在本卷的指定位置填写您的姓名、班级等信息。

2、请仔细阅读各种题目的回答要求,在指定区域内答题,否则不予评分。

一、选择题

1.东晋南朝时期江南地区经济得以迅速发展的主要原因是()

A.南方生产工具先进

B.南方自然条件好

C.北方人口南迁,带来先进生产技术和劳动力

D.南方战乱少,社会比较安定

2.电视剧《人民的名义》引发了全社会对权力监督问题的讨论。

这一问题在汉代也受到高度重视,汉武帝专为监督权力而设立的官职有

①御史大夫 ②太尉 ③司隶校尉 ④刺史

A.①②

B.②④

C.①③

D.③④

3.西晋“八王之乱”的影响主要有 ()

①导致西晋走向衰落 ②形成大规模的人口迁徙高潮 ③北方游牧民族开始内迁 ④人们生产生活遭到破坏

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①③④

4.张骞通西域后,佛教通过丝绸之路传人中国。

佛教发源于

A.两河流域

B.巴勒斯坦

C.小亚细亚

D.古印度

5.以下示意图中①②的时代特征是

A.社会动荡与变革

B.大一统局面的开创

C.政权分立与民族交融

D.繁荣与开放的社会

6.结束分裂局面,实现国家统一,却又是比较短命的王朝。

这是以下哪两个朝代的共同点

A.夏朝、商朝

B.秦朝、西晋

C.西汉、东汉

D.西晋、东晋

7.图示法是学习历史的一种好方法,它能将复杂的历史较直观形象地展示出来。

下面哪幅图直观反映了三国鼎立的形势(图示法是学习历史的一种好方法,它能将复杂的历史较直观形象地展示出来。

下面哪幅图直观反映了三国鼎立的形势

A.

B.

C.

D.

8.三国故事在中国可以说是家喻户晓,在三国鼎立形成过程中发生过两次著名的以少胜多的战役即官渡之战和赤壁之战。

这两次战役与相关人物搭配正确的一组是

①官渡之战——刘备

②赤壁之战——曹操

③官渡之战——袁绍

④赤壁之战——孙权

A.①②③

B.①③④

C.①②④

D.②③④

9.按时间顺序排列下列历史事件,正确的是

①赤壁之战②官渡之战③巨鹿之战④淝水之战

A.③④②①

B.②④①③

C.③②①④

D.③①②④

10.东晋政府鼓励屯田,南朝宋文帝劝课农桑,下令“诸州郡,皆令尽勤地利,劝导播殖……各尽其方”。

这些措施产生的影响是

A.结束了三国鼎立的局面

B.巩固了黄河流域的统一

C.推动了江南地区的开发

D.完成了经济重心的南移

11.淝水之战和赤壁之战的相同之处是

①北方少数民族政权的统治者企图南下统一全国

②战役均以南方政权的胜利而结束

③骄傲轻敌都是战败者的失败原因之一

④少数民族原居住地区阶级矛盾尖锐

A.①②

B.③④

C.②③

D.②④

12.下列朝代与开国之君对应有误的是()

A.秦朝——嬴政

B.西汉——刘邦

C.东汉——刘秀

D.曹魏——曹操

13.淝水之战的交战双方是 ()

A.前秦和西晋

B.前秦和东晋

C.东晋和宋

D.宋和前秦

14.某同学读到唐代诗人杜甫诗“闻道寻源使,从此天路回。

牵猪去几许?

宛马至今来。

”关于“寻源使”,你认为下列哪一个人物最符合?

()

A.秦始皇

B.商鞅

C.孝文帝

D.张骞

15.中国古代史学名著《左传》中说:

“多行不义必自毙”下列哪一历史人物的结局可以作为论断的有力证据

A.黄帝

B.禹

C.纣

D.炎帝

16.下列表格内容所反映的是东晋南朝时期江南经济发展现象,这一现象出现的主要原因是

农业

麦稻兼作,五岭以南种植了双季稻

手工业

缫丝、织布、制瓷、冶铸、造船、造纸等方面有显著发展

城市

南朝时建康人口众多

A.江南地区气候好

B.江南地区社会比较安定

C.江南地区皇帝清明

D.全国统一局面形成

17.北朝时期石窟艺术是随着宗教的传播发展起来的,这种宗教是

A.伊斯兰教

B.基督教

C.佛教

D.道教

18.魏晋南北朝时期,黄河流域出现了“胡人汉服”“汉人胡食”的多元文化融合景象。

对出现这一景象影响最大的事件是

A.昭君出塞

B.北魏孝文帝改革

C.商鞅变法

D.牧野之战

19.东汉初年,社会出现了比较安定的局面,经济得到恢复发展,这种景象史称()

A.文景之治

B.光武中兴

C.武帝一统

D.高祖之治

20.下列关于丝绸之路的说法正确的是()

A.最初开通于秦朝

B.起点在洛阳

C.中转站是大秦

D.张骞是功臣

21.北京人的生活状况是()

A.靠个人力量生活

B.共同劳动,共同分享果实,过群居生活

C.出入非常安全

D.过着人人平等的天堂生活

22.这部著作是我国第一部纪传体通史,东汉史学家班固评价这部著作”其文直,其事核不虚美,不故谓之实录”,该著作不可能记载的史交有()

A.蒙恬北击匈奴

B.桂陵之战

C.光武中兴

D.巨鹿之战

23.公元230年,吴主孙权派卫温航海到达夷洲,这是大陆人民大规模到达此地的第一次明确记录。

夷洲就是今天的

A.台湾

B.海南岛

C.舟山群岛

D.西沙群岛

24.两汉时期,为“人类的文化传播、思想文化和科学发展,提供了至今也不可缺少的信息贮存和传递手段”的科技发明是

A.造纸术

B.指南针

C.印刷术

D.火药

25.“惜秦皇汉武。

略输文采,唐宗宋祖,稍逊风骚……”毛泽东在《沁园春.雪》中提及了中国古代多位杰出君王。

其中“汉武”最主要的功绩是

A.创立了中央集权

B.结束割据,实现国家统一

C.稳固大一统局面

D.统治期间出现盛世局面

二、综合题

26.阅读下列材料,回答问题

材料一 “然骞凿空,诸后使往者皆称博望侯,以为质于外国,外国由是信之。

”

——《汉书·张骞传》

材料二

材料三:

西汉政府在今天的轮台正式设立西域都护,统领西域各国,以确保丝路的畅通。

西域都护的设立迫使匈奴打消了称霸西域的雄心,这标志着西汉政府已经对西域各国开始了有效的统治。

(1)材料一出自《汉书张骞传》请说出张骞第一次出使西域的目的是什么?

为什么说张骞出使西域的举动是“凿空”呢?

(2)以上材料中的哪一史实最能说明新疆自古就是中国领土不可分割的一部分?

(3)想一想,我们今天应该学习张骞的哪些精神品质?

(4)请参照地图将这条商路的起点A与终点B的地名填在方框内。

27.夏、商、西周时期是中国早期国家产生和发展的主要阶段。

材料一:

材料二:

诸侯在自己的封地内,又将土地和人民分赐给卿大夫,卿大夫再将所得的土地和人民分赐给士,卿大夫和士要向上一级承担作战的义务。

(1)根据所学知识,写出材料一表格中A、B、C、D、E、F代表的名称。

(2)材料二反映的是什么时候的现象?

(3)材料中的诸侯是通过什么制度产生的?

结合所学知识说说诸侯对天子应承担什么样的义务?

28.考古遗址和历史文物是我们获取历史信息的重要依据。

阅读材料,回答问题。

材料一 下面是我国著名的历史学家郭沫若在参观半坡人类遗址时写下的诗句:

“彩陶精美,画纹亦多珠。

或则呈人面,或则呈双鱼。

农耕既普及,人群已群居。

护壕深二丈,其广亦相如。

”

(1)诗中“农耕既普及”描绘的原始居民耕种的是什么农作物?

请你举出诗句中“或则呈人面,或则呈双鱼”的一个彩陶文物代表。

如图秦长城遗址

(2)结合所学知识指出,当初长城的修建的目的是什么?

请说出它的起止点。

三、辨析题

29.阅读材料,回答问题。

材料一(孝文帝)诏不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。

材料二

(1)材料一反映了孝文帝的哪一项改革内容?

(2)材料二反映了哪一项内容?

假如同学甲是鲜卑族皇族拓跋氏的后代,该同学现在姓什么?

(3)除此之外,孝文帝还有哪些方面的措施?

(4)孝文帝改革有何历史意义?

(5)有人认为“孝文帝的汉化措施不值得肯定,他的汉化措施是一条加速北魏国家和拓跋民族衰亡的路线。

”你是否同意这种观点?

为什么?

参考答案

一、选择题

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

10、

11、

12、

13、

14、

15、

16、

17、

18、

19、

20、

21、

22、

23、

24、

25、

二、综合题

1、

2、

3、

三、辨析题

1、