高二化学第一学期知识点梳理Word文档下载推荐.docx

《高二化学第一学期知识点梳理Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高二化学第一学期知识点梳理Word文档下载推荐.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

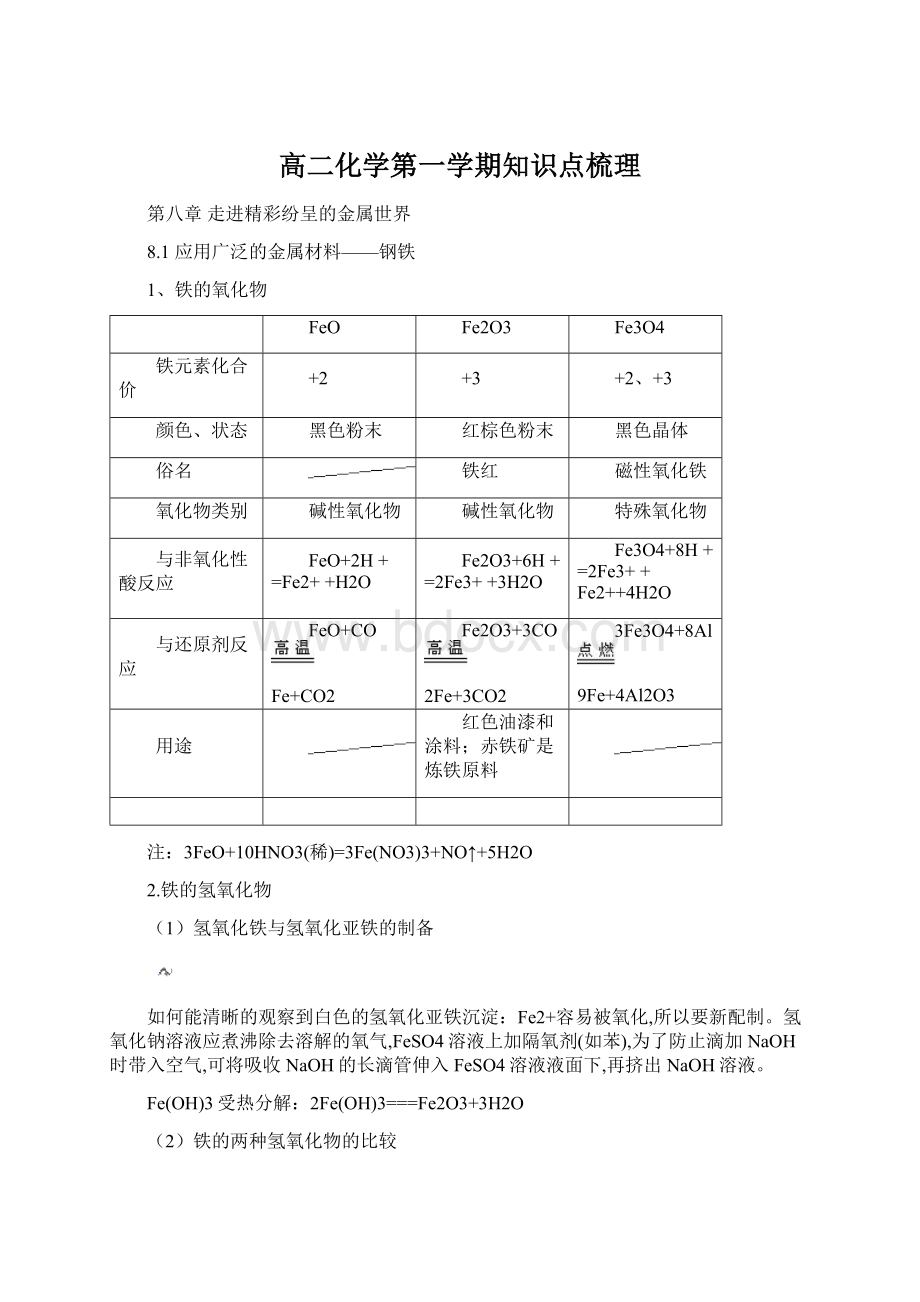

(1)氢氧化铁与氢氧化亚铁的制备

如何能清晰的观察到白色的氢氧化亚铁沉淀:

Fe2+容易被氧化,所以要新配制。

氢氧化钠溶液应煮沸除去溶解的氧气,FeSO4溶液上加隔氧剂(如苯),为了防止滴加NaOH时带入空气,可将吸收NaOH的长滴管伸入FeSO4溶液液面下,再挤出NaOH溶液。

Fe(OH)3受热分解:

2Fe(OH)3===Fe2O3+3H2O

(2)铁的两种氢氧化物的比较

化学式

Fe(OH)2

Fe(OH)3

色、态

白色固体

红褐色固体

溶解性

难溶于水

与盐酸的

反应

Fe(OH)2+H2SO4=FeSO4+2H2O

Fe(OH)2+2H+=Fe2++2H2O

2Fe(OH)3+3H2SO4=Fe2(SO4)3+6H2O

Fe(OH)3+3H+=Fe3++3H2O

与硝酸

的反应

3Fe(OH)2+10HNO3(稀)=

3Fe(NO3)3+NO↑+8H2O

3Fe(OH)2+10H++NO3-=3Fe3++NO↑+8H2O

Fe(OH)3+3HNO3(稀)=Fe(NO3)3+3H2O

Fe(OH)3+3H+=Fe3++3H2O

与还原性酸

Fe(OH)2+2HI=FeI2+2H2O

2Fe(OH)3+6HI=2FeI2+6H2O+I2

2Fe(OH)3+6H++2I-=2Fe2++6H2O+I2

热稳定性

分解产物复杂

2Fe(OH)3

Fe2O3+3H2O

(3)Fe3+、Fe2+的检验:

Fe3+的检验:

①向Fe3+盐溶液中滴加KSCN溶液

现象:

溶液变红色,FeCl3+3KSCN=Fe(SCN)3+3KCl;

Fe3++3SCN-=Fe(SCN)3(红色)

②向Fe3+盐溶液中滴加NaOH溶液

有红褐色沉淀,FeCl3+3NaOH=Fe(OH)3↓+3NaCl;

Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓红褐色

Fe2+的检验:

①向Fe2+盐溶液中滴加KSCN溶液,再滴加氯水。

先无现象,加氯水后溶液呈红色

反应方程式:

2FeCl2+Cl2=2FeCl3FeCl3+3KSCN=Fe(SCN)3+3KCl

产生白色沉淀迅速转变为灰绿色,最后变成红褐色沉淀

FeCl2+2NaOH=Fe(OH)2↓+2NaCl;

4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3红褐色

(4)Fe、Fe2+、Fe3+的相互转化

a.Fe只具有还原性,可以被氧化剂化

(1)与弱氧化剂反应

Fe能被S、Cu2+、H+等较弱氧化剂氧化为Fe2+,如Fe+S==FeS,Fe+Cu2+=Fe2++Cu。

(2)与强氧化剂反应

Fe能被Cl2、HN03等强氧化剂氧化为Fe3+,如:

2Fe+3C12=2FeCl3

b.Fe2+既具有氧化性又具有还原性

(1)与强氧化剂反应

Fe2+遇到强氧化剂(如Cl2、HN03、KMn04)时,被氧化为Fe3+,

2Fe2++C12=2Fe3++2C1-。

(2)与强还原剂反应

当Fe2+遇到C、Al、Zn、C0等强还原剂时,可以被还原为Fe,Fe2++Zn=Zn2++Fe,

c.Fe3+具有较强氧化性,可被还原为Fe2+或Fe

(1)Fe3+被强还原剂C、C0、Al等还原为Fe,如:

Fe203+3CO====2Fe+3C02、Fe203+2A1====2Fe+Al203。

(2)Fe3+被弱还原剂Fe、Cu、I-等还原为Fe2+,如:

2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+。

(2)亚铁盐保存时,为了防止被氧化为铁盐,通常在溶液中加少量还原铁粉或铁钉。

8.2铝和铝合金的崛起

一、铝的重要化合物

1、Al2O3

物理性质:

氧化铝是一种白色难溶物,其熔点很高,可用来制造耐火材料如坩锅、耐火管、耐高温的实验仪器等。

用途:

冶炼金属铝的原料,也是良好的耐火材料。

自然界中纯净的为无色晶体,俗称刚玉,硬度仅次于金刚石。

熔融的Al2O3被电解生成铝和氧气。

化学性质:

Al2O3是两性氧化物:

既能与酸反应生成盐和水,又能与碱反应生成盐和水的氧化物。

a、与酸反应:

(硫酸)Al2O3+3H2SO4=Al2(SO4)3+3H2OAl2O3+6H+=2Al3++3H2O

b、与强碱反应(NaOH):

Al2O3+2NaOH=2NaAlO2+H2OAl2O3+2OH-=2AlO2-+H2O

2、氢氧化铝Al(OH)3

①Al(OH)3的实验室制法

【实验3-7】往盛有Al2(SO4)3溶液中滴加过量氨水

反应方程式为:

Al2(SO4)3+6NH3·

H2O=3(NH4)2SO4+2Al(OH)3↓

Al3++3NH3·

H2O=3NH4++Al(OH)3↓反应现象为:

溶液中形成白色胶状沉淀

②Al(OH)3的两性

两性氢氧化物:

既与酸反应生成盐和水,又能与强碱反应生成盐和水的氢氧化物。

Al(OH)3+3HCl=AlCl3+3H2OAl(OH)3+3H+=Al3++3H2O

Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2OAl(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O

Al(OH)3受热易分解成Al2O3:

2Al(OH)3===Al2O3+3H2O

③硫酸铝钾KAl(SO4)2

(1)复盐:

有两种不同的金属离子(或铵根离子)和一种酸根离子组成的盐

(2)电离方程式:

KAl(SO4)2=K++Al3++2SO42-

十二水硫酸铝钾[KAl(SO4)2·

12H2O]俗称明矾,它是无色晶体,可溶于水,在天然水中形成Al(OH)3(胶体),Al(OH)3可以和悬浮在水中的泥沙形成絮状不溶物沉降下来,使水澄清,所以可以作净水剂。

3、“铝三角”及其之间的相互转化

①.Al3+→Al(OH)3,

(1)可溶性铝盐与少量NaOH溶液反应:

Al3++30H-(少量)=Al(OH)3↓

(2)可溶性铝盐与氨水反应:

Al3++3NH3·

H20=Al(OH)3↓+3NH4+

②.Al(OH)3→Al3+

Al(OH)3溶于强酸溶液:

Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O

③.Al3+→AlO2-

可溶性铝盐与过量的强碱反应:

Al3++40H-(过量)=AlO2-+2H20

④.AlO2-→Al3+

偏铝酸盐溶液与足量的盐酸反应:

AlO2-+4H+=Al3++2H20

⑤.AlO2-→Al(OH)3,

(1)偏铝酸盐溶液中加入少量盐酸:

AlO2-+H+(少量)+H20=Al(OH)3↓

(2)偏铝酸钠溶液中通入C02:

2AlO2-+C02(少量)+3H20=2Al(OH)3↓+C032-

AlO2-+C02(过量)+2H20=Al(OH)3↓+HC03-

⑥.Al(OH)3→AlO2-

Al(OH)3溶于强碱溶液:

Al(OH)3+0H-=AlO2-+2H20

4、有关计算

①.有关Al(OH)3,沉淀的图象分析

②.滴加过程中铝元素的存在形式分析

(1)向1L1mol/L的AlCl3溶液中滴加NaOH溶液

(2)向1L1mol/L的NaAlO2溶液中滴加稀盐酸

第九章初识元素周期律

一、元素周期表概述

1、门捷列夫周期表

按相对原子质量由小到大依次排列,将化学性质相似的元素放在一个纵行,通过分类、归纳制出的第一张元素周期表。

2、现行常用元素周期表

⑴周期表的编排原则

①按原子序数递增的顺序从左到右排列

②将电子层数相同的元素排成一个横行

③把最外层电子数相同的元素(个别例外)按电子层数递增的顺序从上到下排成纵行

⑵周期表的结构

七个横行;

7个周期

[三短(2、8、8)、三长(18、18、32)、一不完全]

18个纵行(列),16个族:

7个主族(ⅠA~ⅦA);

(1、2、13~17列)

7个副族(ⅠB~ⅦB);

(3~12列)

Ⅷ族:

3个纵行;

(8、9、10列)

零族:

稀有气体(18列)

周期表中有些族有特殊的名称:

第ⅠA族:

碱金属元素(不包括氢元素)

第ⅦA族:

卤族元素

0族:

稀有气体元素

3、元素周期表的结构与原子结构的关系

原子序数==核电荷数==质子数==核外电子数

周期序数==原子的电子层数

主族序数==最外层电子数==最高正价数(O、F除外)==价电子数

非金属的负价的绝对值==8-主族序数(限ⅣA~ⅦA)

4、由原子序数确定元素位置的规律

⑴主族元素:

周期数==核外电子层数;

主族的族序数==最外层电子数

⑵确定族序数应先确定是主族还是副族,其方法是采用原子序数逐步减去各周期的元素种数,最后的差值即可确定。

基本公式:

原子序数-零族元素的序数(或各周期元素总数)==差值

①对于短周期元素:

若差值为0,则为相应周期的零族元素;

若0<差值≤7,则元素在下一周期,差值即为主族序数。

②对于长周期元素:

差值

1、2、

3~12

13~17

族别

零族

主族

副族(包括Ⅷ族)

差值为1~7时,差值即为族序数,位于Ⅷ族左侧;

差值为8、9、10时,为Ⅷ族元素。

差值为11~17时,再减去10所得最后差值,即为Ⅷ族右侧的族序数。

若差值>17,再减14,按同上方法处理。

例:

37号和114号元素的推导。

5、同主族元素上、下相邻元素原子序数推导规律:

⑴ⅠA、ⅡA族元素:

元素的原子序数==上一周期的元素的原子序数+上一周期的元素总数

⑵ⅢA~ⅦA、0族元素:

元素的原子序数==上一周期的元素的原子序数+本周期的元素总数

第十章学习几种定量测定方法

10.1测定1摩尔气体的体积

一、实验目的

1.了解1mol气体体积的测定方法。

2.练习1mol气体体积的测定的操作技术。

3.测定实验条件下1mol氢气的体积。

二、实验原理

Mg+H2SO4→MgSO4+H2↑

1mol1mol

∴氢气的物质的量就是镁的物质的量。

∴

三、实验试剂:

四、实验仪器:

气体摩尔体积测定装置1套注射器1只

电子天平、砂纸、

五、实验步骤

1、记录实验室的______和___________;

2、装配好气体摩尔体积测定装置,做好___________。

3、用__________擦去镁带表面的氧化物。

4、称取质量约为0.130g镁带,把准确数值(精确至_______g),记录于表格。

5、将镁带用纸舟投入气体发生器底部,塞紧__________。

6、用针筒吸取10mL2mol/L硫酸,用针头扎进橡皮塞,将硫酸注入气体发生器,注入后_________________。

7、当____________________后,读出液体量瓶中液体的体积。

记录于表格。

8、重复上述操作,进行第二次实验,记录于表格。

并作计算。

六、记录

温度:

______________,压强:

________________

实验次数

镁带质量(g)

硫酸体积(mL)

液体量瓶(量筒)中液体体积(mL)

氢气体积(mL)

计算1mol氢气体积(mL)

1

2

两次实验平均值:

实验温度下,1mol氢气体积的理论值:

(按

计算)

实验误差:

七、误差及其分析

八、实验小结

10.2结晶水合物中结晶水含量的测定

1.实验原理

硫酸铜晶体是一种比较稳定的结晶水合物,当加热到150℃左右时将全部失去结晶水,根据加热前后的质量差,可推算出其晶体的结晶水含量。

2.实验仪器

托盘天平、研钵、玻璃棒、三脚架、泥三角、瓷坩埚、坩埚钳、干燥器、酒精灯、药匙。

3.操作步骤

(1)研磨:

在研钵中将硫酸铜晶体研碎。

(防止加热时可能发生迸溅)

(2)称量:

准确称量一干燥洁净的瓷坩锅质量(Wg)。

(3)再称:

称量瓷坩埚+硫酸铜晶体的质量(W1g)。

(4)加热:

小火缓慢加热至蓝色晶体全部变为白色粉末(完全失水),并放入干燥器中冷却。

(5)再称:

在干燥器内冷却后(因硫酸铜具有很强的吸湿性),称量瓷坩埚+硫酸铜粉末的质量(W2g)。

(6)再加热:

把盛有硫酸铜的瓷坩埚再加热,再冷却。

(7)再称重:

将冷却后的盛有硫酸铜的瓷坩埚再次称量(两次称量误差≤0.1g)。

(8)计算:

根据实验测得的结果计算硫酸铜晶体中结晶水的质量分数。

简称:

“一磨”、“四称”、“两热”、“一算”。

设分子式为。

4.注意事项

①称前研细;

②小火加热;

③在干燥器中冷却;

④不能用试管代替坩埚;

⑤加热要充分但不“过头”(温度过高CuSO4也分解)。

5.误差分析

(1)偏高的情况

①加热温度过高或时间过长,固体部分变为灰白色,因为,

黑色的CuO与白色的CuSO4混合,会使固体变为灰白色,因W2偏小,W1-W2数值偏高;

②晶体中含有(或坩埚上附有)受热易分解或易挥发的杂质,因W2偏小,W1-W2数值偏高;

③加热时搅拌不当使晶体溅出坩埚外或被玻璃带走少量,因W2偏小,W1-W2数值偏高;

④实验前晶体有吸潮现象或加热前所用的坩埚未完全干燥,因W1偏大,W1-W2数值偏高。

(2)偏低的情况

①加热温度过低(<

100℃)或时间不够,因W2偏大,W1-W2数值偏小;

②加热时质量未至恒重就停止加热,因W2偏大,W1-W2数值偏小;

③加热后坩埚放在空气中冷却,因为在冷却过程吸潮,会使W2值偏大,W1-W2数值偏小;

④晶体中含有受热不分解或难挥发的杂质,因W2-W并不是纯净的CuSO4粉末的质量,即水的含量必

然偏低;

⑤两次称量相差0.12g,因结晶水未完全失掉,使得W1-W2数值偏小。

(3)无影响情况

瓷坩埚内有不挥发性杂质。

10.3酸碱滴定

1.酸碱中和滴定原理

根据酸碱中和反应的实质:

H++OH-==H2O

即k·

C标·

V标=C待·

V待

已知酸和碱的体积,并知道标准溶液的物质的量浓度,可以计算出另一种物质的物质的量浓度.

2.酸碱中和滴定所需的仪器

酸式滴定管,碱式滴定管,锥形瓶,铁架台,滴定管夹,移液管,洗耳球

3.酸碱中和滴定的关键

(1)准确测定参加反应的两溶液V标和V待的体积

(2)准确判断中和反应是否恰好完全进行

借助酸碱指示剂判断滴定终点

4.酸碱中和滴定实验操作

(1)滴定前准备工作

a.滴定管:

洗涤---检漏---润洗---注液---赶气泡---调液

润洗:

用标准液或待测液分别润洗酸式滴定管和碱式滴定管.

调液:

调节液面至零或零刻度线以下.如果尖嘴部分有气泡,要排出气泡.

读数:

视线和凹液面最低点相切.

b.锥形瓶:

洗涤(但不能用所放溶液润洗,为什么)

注入(用滴定管或移液管)一定体积的溶液(待测液或标准液)到锥形瓶中,并滴加2-3滴指示剂.

(2)滴定过程

左手控制滴定管的活塞

右手摇动锥形瓶

目视锥形瓶中溶液颜色的变化

(3)指示剂的选择

酸碱指示剂一般选用酚酞和甲基橙,石蕊试液由于变色不明显,在滴定时不宜选用.

强酸与强碱滴定酚酞或甲基橙

强酸与弱碱滴定甲基橙

弱酸与强碱滴定酚酞

(4)终点的判断

溶液颜色发生变化且在半分钟内不再变色.

多次测定求各体积的平均值

5.酸碱中和滴定中的误差分析

思考3:

用标准的碱溶液滴定未知酸,请分析误差

(1)滴定前,在用蒸馏水清洗碱式滴定管后,未用标准液润洗.

(2)移取待测酸溶液时,移液管的残留液吹入锥形瓶中.

(3)滴定前,滴定管内有气泡,滴定后气泡消失.

(4)滴定过程中,锥形瓶振荡太激烈,有少量溶液溅出.

(5)读取V碱的刻度时,滴定前平视,滴定后仰视.

(6)若酚酞作指示剂,最后一滴碱滴入使溶液由无色变为浅红又变为红色.