高中语文第五单元六国论练习选修《中国古代诗歌散文欣赏》.docx

《高中语文第五单元六国论练习选修《中国古代诗歌散文欣赏》.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高中语文第五单元六国论练习选修《中国古代诗歌散文欣赏》.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

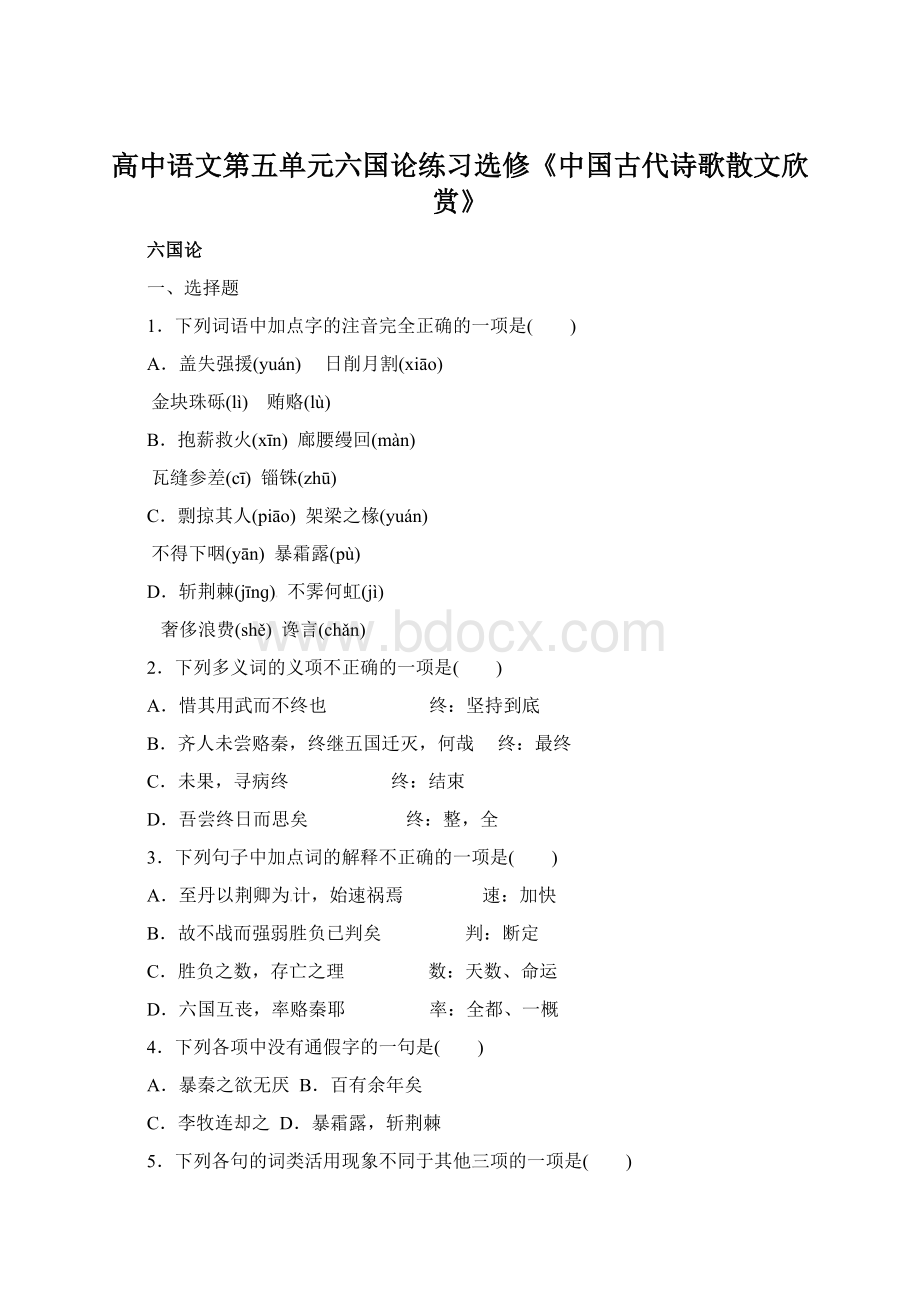

高中语文第五单元六国论练习选修《中国古代诗歌散文欣赏》

六国论

一、选择题

1.下列词语中加点字的注音完全正确的一项是( )

A.盖失强援(yuán) 日削月割(xiāo)

金块珠砾(lì)贿赂(lù)

B.抱薪救火(xīn)廊腰缦回(màn)

瓦缝参差(cī)锱铢(zhū)

C.剽掠其人(piāo)架梁之椽(yuán)

不得下咽(yān)暴霜露(pù)

D.斩荆棘(jīnɡ)不霁何虹(jì)

奢侈浪费(shě)谗言(chǎn)

2.下列多义词的义项不正确的一项是( )

A.惜其用武而不终也 终:

坚持到底

B.齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉 终:

最终

C.未果,寻病终 终:

结束

D.吾尝终日而思矣 终:

整,全

3.下列句子中加点词的解释不正确的一项是( )

A.至丹以荆卿为计,始速祸焉 速:

加快

B.故不战而强弱胜负已判矣 判:

断定

C.胜负之数,存亡之理 数:

天数、命运

D.六国互丧,率赂秦耶 率:

全都、一概

4.下列各项中没有通假字的一句是( )

A.暴秦之欲无厌B.百有余年矣

C.李牧连却之D.暴霜露,斩荆棘

5.下列各句的词类活用现象不同于其他三项的一项是( )

A.礼天下之奇才,并力西向B.辇来于秦

C.盖失强援,不能独完D.日削月割,以趋于亡

6.下列各句中的加点词语在文中的意义与现代汉语意义相同的一项是( )

A.思厥先祖父

B.而从六国破亡之故事

C.较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍

D.而犹有可以不赂而胜之之势

7.选出对下列文言句式判断正确的一项( )

①赂秦而力亏,破灭之道也 ②举以予人,如弃草芥 ③赵尝五战于秦 ④洎牧以谗诛 ⑤后秦击赵者再 ⑥斯用兵之效也

A.①②相同,③④相同B.③④不同,⑤⑥相同

C.③④相同,⑤⑥不同D.①②不同,⑤⑥不同

二、课内阅读

阅读下面一段文字,完成8~11题。

六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。

赂秦而力亏,破灭之道也。

或曰:

六国互丧,率赂秦耶?

曰:

不赂者以赂者丧。

盖失强援,不能独完。

故曰:

弊在赂秦也。

秦以攻取之外,小则获邑,大则得城。

较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍;诸侯之所亡,与战败而亡者,其实亦百倍。

则秦之所大欲,诸侯之所大患,固不在战矣。

思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地。

子孙视之不甚惜,举以予人,如弃草芥。

今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寝。

起视四境,而秦兵又至矣。

然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之愈急。

故不战而强弱胜负已判矣。

至于颠覆,理固宜然。

古人云:

“以地事秦,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。

”此言得之。

8.下列与“破灭之道也”中的“道”字意义相同的一项是( )

A.从郦山下,道芷阳间行B.策之不以其道

C.伐无道,诛暴秦D.臣之所好者,道也

E.何可胜道也哉F.不如小决(决口)使道

9.下列句子中的“以”字,用法和意义完全相同的一项是( )

A.

B.

C.

D.

10.试分析第二自然段从哪四个方面论证了“弊在赂秦”的中心论点。

答:

(1)___________________________________________

(2)__________________________________________

(3)___________________________________________

(4)_________________________________________________

11.这段文字运用的论证方法是________、________和________。

三、课外阅读

阅读下面文字,完成12~15题。

六国论(节选)李桢

以余观之,彼六国皆欲为秦所为,未可专以罪秦也。

当是时,东诸侯六国也,未有能愈于秦国也;其溺于攻伐,习于虞诈,强食而弱肉者,视秦无异也。

兵连祸结,曾无虚岁。

向使有擅形便之利如秦者,而又得天助焉,未必不复增一秦也,惟其终不克为秦之所为,是以卒自弱,而取夷灭。

12.对文中加点词语解释有误的一项是( )

A.罪:

归罪于,怪罪B.视:

比照

C.曾:

竟D.向使:

原先的使命

E.是以:

因此,属介词“以”的宾语提前

13.对“惟其终不克为秦之所为”一句翻译正确的一项是( )

A.只是他们最终没能做秦国所做的事。

B.只是他们最终没有攻克秦国,反倒替秦做了许多事。

C.希望他们不要打败秦想打败的国家。

D.只是他们最终不愿做秦国所做的事。

14.李桢认为六国与秦国有相同之处,也有不同之处,试加以分析。

相同之处:

______________________________________

不同之处:

______________________________________

15.李桢认为六国灭亡的原因是:

______________(用原文中语句回答)。

阅读下面的文字,完成16~17题。

尝读六国世家,窃怪天下诸侯,以五倍之地,十倍之众,发愤西向,以攻山西千里之秦,而不免于灭亡。

常为之深思熟虑,以为必有可以自安之计,盖未尝不咎其当时之士,虑患之疏,而见利之浅,用不知天下之势。

(选自苏辙《六国论》)

16.“以为必有可以自安之计”一句的译文正确的一项是( )

A.认为六国一定可以有自我安定的办法。

B.认为六国一定会有能够用来保全自己的办法。

C.认为六国一定有可以使自己安全的办法。

D.认为六国一定有办法会使自己的国家保全下来。

17.苏辙认为六国灭亡的原因是

__________________________________________________。

高考语文模拟试卷

注意事项:

1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。

2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。

3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。

4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。

一、现代文阅读

1.(题文)阅读下面的文字,完成下列小题。

旧戏台

胡容尔

这座戏台,在暮风中寂寂地衰败着。

黄昏挑起几缕绛红的晚霞,斜斜地搭在了她老旧的前脸儿上。

抬眼望去,高处四角飞翘的屋脊上,长满了杂草,还有几株低矮的梧桐。

茂盛的草木,在黛色的瓦片缝隙间,没心没肺地招摇着。

而低处摊开的长方体的台面,如同一只过期了的粉盒,被随手抛掷在幽暗的巷子深处,透着一抹洇开的荒凉和失落。

初见这座戏台,是在遥远的少年时。

那一年,我十岁,随外婆搭车来城里。

外婆进城,不为别的,只为看戏。

当时,这里有当地最有名的角儿。

五月,淡紫色的桐花开得正欢。

掩映在细碎花影中的戏台,宛如一个淡紫色的梦境。

我们来时,台上演着的是《玉堂春》,密匝匝的锣鼓点儿,正一阵阵响得紧。

扮演苏三的美娇娘,穿着一身青色的罗裙,挥舞着长长的水袖,步步生莲,咿咿呀呀、幽幽咽咽地唱着、诉着,只觉耳畔有流莺啼转、泉水叮咚,无比曼妙动听。

再看那张粉白里透着嫣红的俏脸上,一双细长的丹凤俊眼,左顾右盼,波光流转,好似于人山人海中呼啦啦浮出了一座春天的花园,桃花红、杏花粉、梨花白,令人眼花缭乱,真有说不出的风流缱绻。

其实,台下,又何尝不是戏台呢?

只不过,观众成了演员。

你且看去,台上的艺人演得热闹,台下的众人也看得热闹。

有时,台下的剧本,比台上还出彩。

我也曾偷偷地溜到后台,看旦角们弄妆、听琴师们调弦。

没人顾得上理会一个小女孩的好奇心。

不消说,戏外的她们,正在为演绎别人的故事做铺垫。

管弦吱呀,丝竹悠扬,嘈嘈切切,一场场好戏即将开场。

只不知,台下的她们,又有着怎样的人生,是否能游刃有余地穿梭于戏里戏外。

从繁华到落寞,旧戏台,昭示着人世间的沧桑和变迁。

这座方寸之间的戏台,已远远滞后于人们挑剔的审美理念。

今人的眼睛,早被现代化流光溢彩的剧场所诱惑。

说到底,终究是我们辜负了眼前的戏台。

这一路风尘仆仆地行来,山一程,水一程,辜负了的何止是这戏台?

还有那人、那事和那截青葱岁月,都被漫不经心地搁置,被生硬地冷落和怠慢了呀。

旧戏台回不到从前了,我也一样。

当年那个扎着两条羊角辫、穿着粉红碎花小袄、依偎在外婆怀中看戏的小女孩,已在似水流年中走失,一去不复返了。

一去不复返的,还有我亲爱的外婆。

台上台下,千呼万唤,再也寻不到外婆美丽的容颜了。

是的,那个装满外婆一世情缘的屋子,就是外婆的戏台。

她在自己搭起的戏台上,唱念做打,嬉笑怒骂。

身处不同阶段的她,扮演着不同身份的角色,最后连缀成她长长的、多彩的一生。

如今,外婆的戏台也旧了,空无一人。

人间举步皆戏台。

你我在他人的戏中,饰演着分量不同的角色,而别人又在你我的戏中,占据着位子。

主角也好,配角也罢,龙套也无妨。

哪一个人生,不是悲欣交集的呢?

薄薄的暮色中,我望着旧戏台,好像看着另一个自己。

那是暮年的我,顶着一头白发,颤巍巍地伫立在风中。

是的,总有一天,我也会如这旧戏台一样的颓败,淡了红颜、瘦了相思。

须知,人生的夕阳,自有她的可爱金贵。

一如这脚下的旧戏台,虽不再作浓情的悲欢离合的场子,却有了平素淡雅的生活休闲功能,每日里迎送在此下棋纳凉的人们。

谁又能否认,这不是对生命的另一种诠释呢?

人生有着无数的下一场,好戏还在后面。

在幽静的岁月深处,命运为你设置了许多谜语,只等你款款走向前来,俯下身去,逐一地揭晓答案,然后淡淡地欢喜。

站在只有我一个人的旧戏台上,轻捻时光,生命已被抻长。

笑容如渐涌渐涨的春水,在我脸上一点点地荡漾着、丰盈着,一直流向晚霞映红的天边……

(有删改)

1、(小题1)下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是()

A.散文开篇的环境描写既写出了戏台如今的衰败景象,也暗示戏台曾经的繁华热闹。

B.文章运用细节描写手法对扮演苏三的美娇娘进行刻画,侧面烘托了戏台之于“我”的巨大魅力。

C.外婆在自己的人生戏台上谢幕了,她作为一个优秀的“演员”,也曾在“我”的戏台上上演精彩曲目。

D.文章从“我”少年时看戏写起,中间详略有别,回忆与感触紧密结合起来,时间线索清晰。

2、(小题2)结合上下文,分析文中画线句子的含意。

3、(小题3)文章题为“旧戏台”,请结合全文分析文中写了哪些戏台。

2.阅读下面的文字,完成下列小题。

经典的形成总是与特定的文化背景、特定的民族和地域相联系,因而经典具有了某种特殊品格。

但是,经典之所以成为经典,还表现于它的超时代价值。

《论语》中的“君君臣臣父父子子”体现了春秋时期政治体制及伦理关系中的价值取向,同时也内含从普遍的文化层面加以阐释的可能,例如,今天我们可以从责任意识和义务意识的层面进行阐发,思考如何使个体充分履行各自义务的问题。

经典不仅有超越时代的价值,更有超越地域的世界性的意义。

真正的经典既是民族的,也是世界的,它是世界文化共同财富的组成部分。

中外经典,概莫能外。

柏拉图的《理想国》是西方文化中的经典,其重点讨论的正义问题的意义和价值不只适用于西方;儒家典籍《论语》讨论的仁道原则,其意义同样超越中国。

在不同的文化尚未相互作用时,这样的意义也许隐而不彰,但当不同文化彼此相遇,经典的世界性的意义就会显现出来。

承认经典具有普遍意义,就意味着我们要开眼界。

在阅读、理解经典的过程中,如果眼界封闭,常常会给经典的理解带来多方面的限制;而视域的扩展,则有助于更深入地把握经典。

因此,一方面,我们需要引进来,借鉴西方历史演化过程中积累的文化成果;另一方面,我们也需要主动走出去,参与世界范围的百家争鸣。

不管是西方文化的引进来,还是中国文化的走出去,都既要以其各自的特殊内涵