下半年教师资格考试初中物理面试真题Word文件下载.docx

《下半年教师资格考试初中物理面试真题Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《下半年教师资格考试初中物理面试真题Word文件下载.docx(21页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

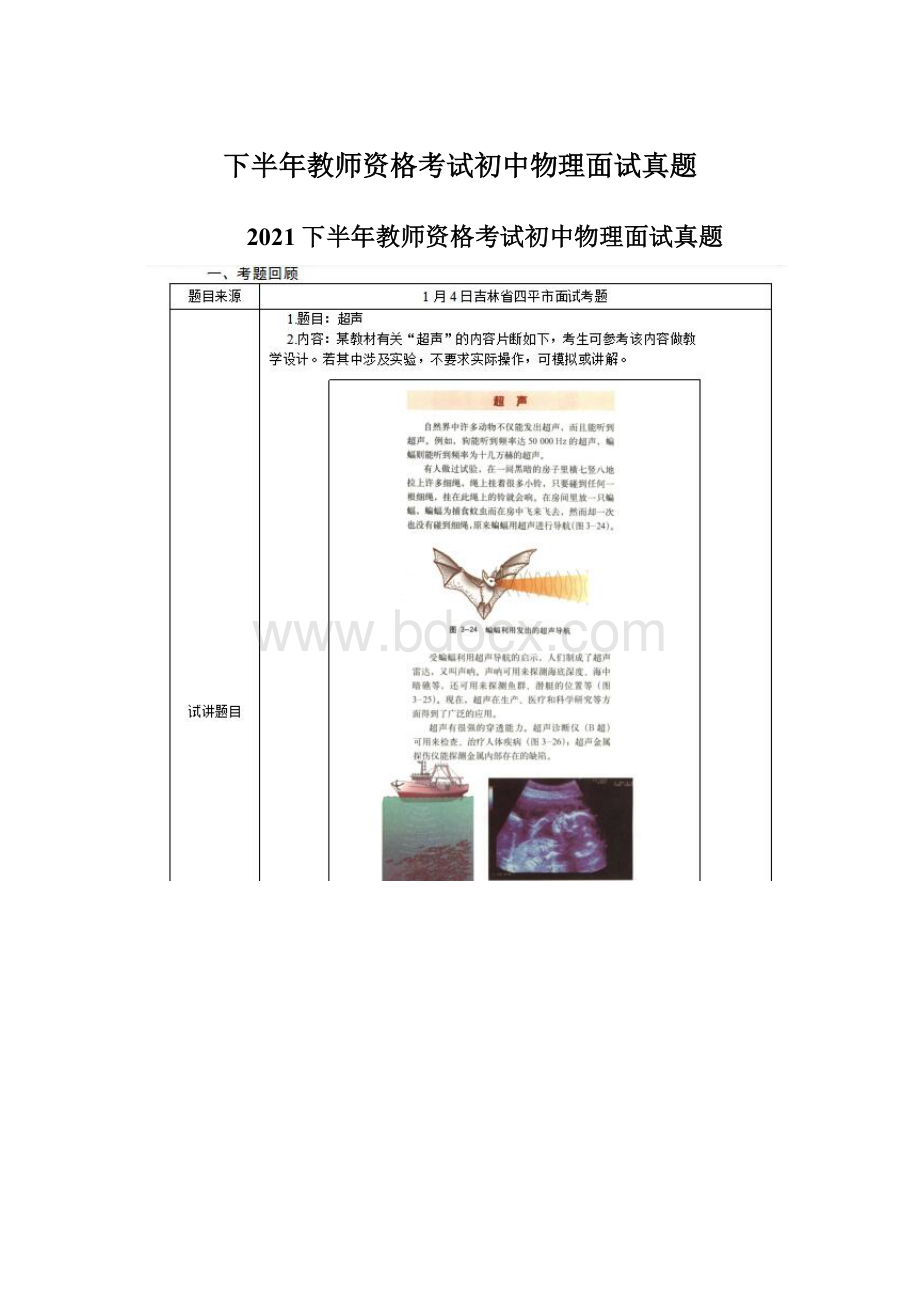

【深化理解】

环节三:

稳固提高

说出以下对声波的应用实例中,是超声波还是次声波

(1)将手聚在耳朵上听远处的声音

(2)倒车雷达(超声波)

(3)大气核爆炸监察(次声波)

环节四:

小结作业

小结:

师生共同总结超声波的特点,并举出超声波的应用实例;

作业:

回家之后搜集超声波的应用实例,下节上课之后进展分享。

板书设计

一、考题回忆

复习比热容的概念,随后教师提出问题:

如果知道一种物质的比热容,再知道这种物质的质量和温度升高的度数,如何计算它吸收的热量?

引出课题。

1.吸热计算公式

教师通过多媒体呈现实际问题1:

铝的比热容是0.88×

103J/(kg·

℃),这表示质量是1kg的铝块温度升高1℃时吸收的热量是0.88×

103J。

计算:

把质量为2kg、温度为30℃的铝块加热到100℃,铝块吸收的热量是多少?

引导学生从比热容的概念入手,进展小组合作和讨论,尝试解决这一问题。

学生通过合作交流,得出解题思路:

(1)由比热容定义可知,质量是2千克的铝块温度升高1℃时吸收的热量是2×

0.88×

103J;

(2)质量是2千克的铝块温度升高70℃时吸收的热量就是70×

2×

接着,教师追问学生:

如果以Q吸代表物体吸收的热量,c代表物质的比热容,m代表物体的质量,t0和t分别是加热前后物体的温度,根据上面的计算过程,能否总结出一个物体吸热的一般公式?

学生经过自主探究,得出结论

2.放热计算公式

教师通过多媒体呈现实际问题2:

有一根烧红的铁钉,温度是800℃,质量是1.5g。

它的温度降低到20℃,要放出多少热量?

引导学生思考此题和问题1的区别是什么。

学生得出结论:

问题1是物质升温,求吸收的热量,问题2是物质降温,求放出的热量。

教师组织学生自主探究问题2的解决方法,并根据吸热公式写出物质降温时所放出热量的一般计算公式,并和吸热公式进展比拟。

,和吸热公式相比,放热公式是用初始温度减去末温度。

3.吸放热一般公式

教师提出问题:

物质吸热或放热的多少和哪些因素有关?

学生根据吸热、放热公式得出结论:

物质吸热或放热的多少和物质的种类、质量以及温度的变化有关。

此时教师顺势指出:

如果用

表示温度变化,那么可不可以用一个公式表示物质吸热或放热的多少?

物质吸热、放热的公式可以写成

教师出例如题:

质量为2kg的某种物质温度从20℃升高到40℃时,吸收的热量是1.88×

104J,该物质的比热容是多少?

教师提问学生这节课的收获。

学生总结物质吸热、放热的计算公式。

作业布置:

根据物质的比热容表,计算质量均为2kg的砂石和水,都吸收了7.36×

104J的热量,那么它们升高的温度各是多少?

教师引导学生复习平衡状态的相关知识,如果物体处于静止或匀速直线运动状态,就说物体处于平衡状态。

教师提问,如果一个物体受到两个力处于平衡状态,那么它受到的两个力有什么样的特点。

1.教师提出问题,一个物体受到两个力,就一定处于平衡状态吗。

引导学生进展小组讨论,联系生活实际进展猜测,思考以下问题

(1)物体只受到两个力就一定处于平衡状态吗;

(2)物体受到两个力且处于平衡状态的条件是什么。

学生讨论完毕后汇报讨论结果,答复下列问题

(1)物体只受到两个力不一定处于平衡状态;

(2)两个力大小相等;

两个力作用在同一条直线上;

两个力方向相反。

教师总结学生的猜测:

当两个力大小相等,方向相反,作用在一条直线上时,物体处于平衡状态。

2.教师引导学生进展小组讨论,根据分发的验证二力平衡的仪器,小组之间讨论出验证方法,并进展验证。

(1)将系于卡片两个对角的线分别跨过支架上的滑轮,在线的两段分别挂上不同数量的砝码,使作用在卡片上的力方向相反,作用在一条直线上,改变砝码个数,观察实验结果;

(2)将处在平衡状态的卡片转一个角度,使两个力不在一条直线上,观察实验结果。

学生汇报实验结果

(1)当砝码个数一样时,卡片处于平衡状态;

(2)当两个力不在一条直线上时,卡片不能保持平衡。

教师总结学生的答复,得出结论:

当作用在同一个物体上的两个力,大小相等、方向相反且作用在同一条直线上时,这两个力平衡。

思考在实验的过程中,卡片的重力影响实验结果吗,为什么?

在实验的过程中,卡片的重力远小于砝码的重力,所以卡片的重力可以忽略不计。

师生共同总结实验现象二力平衡的条件;

搜集资料,试着探究多个力作用下的平衡条件,下节课上课时进展展示和分享。

教师结合生活实例,提问学生:

看过?

假设给我三天光明?

吗?

根据学生答复,教师介绍这本书的作者就是由于失明而看不清东西。

随之教师引导学生思考,我们的眼睛是通过怎样的方式看清东西的呢?

在学生疑惑之时,进入今天的新课学习。

1.眼睛的构造

教师给学生们以小组为单位下发眼睛的模型,然后让同学们观察2分钟,提问学生答复一下眼睛由哪些构造组成的呢?

师生共同得出:

眼睛主要由睫状体、瞳孔、角膜、晶状体、玻璃体、视网膜、视神经构成。

2.眼睛成像原理

在明确眼睛的构成之后,教师用多媒体播放眼睛成像过程,让学生初步了解。

然后让学生思考:

眼睛看清东西和之前学习过的什么仪器相似呢?

根据学生的知识经历,会得出该原理与照相机类似,教师对学生的答复加以肯定,然后教师让学生用1分钟回忆一下前节课学习过的照相机的知识内容,并结合眼睛的构成对应填写黑板上所给表格:

根据表格内容,教师总结:

晶状体和角膜相当于一个凸透镜,视网膜相当于光屏,并且教师黑板板书眼睛构造,详细讲解成像过程。

接下来进一步让学生了解眼睛如何看近处物体和看远处物体,先让学生先近距离看自己的手指纹,然后马上眺望远方,感受眼睛是怎样调节的,并引导学生发现我们不需要像摄影师那样,要考虑到环境的亮暗或物体距离,我们的眼睛会自动作出调节。

然后让学生观看一段看近处和远处物体眼睛是如何进展调节的慢视频,让学生在观看时特别注意睫状体和晶状体的变化情况。

在视频播放完毕之后,教师提问学生观察到的变化过程,并在学生的答复根底之上进展总结:

眼睛的睫状体的作用是调节晶状体的形状,当睫状体放松时,晶状体比拟薄,远处物体射来的光刚好会聚在视网膜上,眼球可以看清远处的物体;

当睫状体收缩时,晶状体变厚,对光的偏折能力变大,远处物体射来的光会聚在视网膜上,眼睛就可以看清近处的物体。

接下来教师让学生自主阅读教材中有关“眼睛〞的其他内容,并找同学答复什么是眼睛的远点、近点及明视距离。

根据眼睛的构成和成像原理,提问学生:

为了保护我们的视力,应该注意哪些用眼卫生呢?

根据学生答复,得出:

1.读写时间不宜过长。

每隔50分钟左右要放松休息一下,或是做做眼保健操,或是到窗前眺望远处;

2.不要长时间观看电视节目、操作电脑和玩电子游戏;

3.不用手揉眼睛,不用脏手帕或脏毛巾擦眼睛;

4.不直视太阳(尤其是在正午)和电焊光,以免烧伤眼睛。

总结本堂课内容,让学生课下预习有关近视眼及远视眼的成因。

导入新课

教师提问学生,上节课学的影响电阻的阻值有哪些因素?

改变阻值最简便的方法是什么?

顺势引出课题——?

变阻器-电阻?

。

1.变阻器的原理

教师根据学生对导入问题的答复,引导学生得出改变阻值最简便的方法就是改变电阻丝接入电路的有效长度。

教师展示一段镍铬合金线,演示改变另一端的接触点的位置,从而改变接入电路电阻丝的阻值。

结合上述分析,教师给出滑动变阻器的概念及变阻器的原理。

2.变阻器的构造示意图

教师展示一个实验室常用的滑动变阻器,介绍根本构造。

陶瓷圆筒上缠绕有很长的漆包合金线,三个接线柱,一个滑头P。

教师结合滑动变阻器的实物,说明构造示意图如何画,并给出电路图中的符号画法。

3.变阻器的使用

教师提供滑动变阻器,电源,开关,灯泡及导线等器材。

说明滑动变阻器的连接要求,“一上一下〞原那么;

开关闭合前,需要把变阻器的阻值调到最大以保护电路。

教师让学生连接电路并画出电路图,同时调节滑动变阻器的阻值,根据灯泡的亮暗程度来分析电路的电流大小。

发现变阻器接入电路中的有效电阻丝越长,灯泡越暗,说明电流越小,说明变阻器的电阻越大。

教师在大屏幕上呈现一道关于变阻器组成和使用考前须知的填空题,检验学生的掌握情况。

师生共同总结本课的知识点。

开放性作业:

找一找变阻器在生活中有哪些应用。

提问学生,使一壶水和半壶水升高一样的温度,使一样质量的铜块和铁块升高一样的温度,需要的热量是否一样?

学生根据生活经历进展推测,进而引出课题。

1.探究一样质量的不同物质在升高一样温度时,吸收的热量多少的规律。

取质量一样的水和煤油放入两个一样容器内,用一样的热源进展加热,比拟它们升高一样温度时吸收热量的多少。

学生通过观察温度计的示数,记录和比拟加热时间,来比拟吸收热量的多少。

学生会发现升高一样温度时,加热水比加热煤油所用的时间更长。

接着,再请学生代表上台,利用一样的实验装置和方法,比拟两份一样质量的煤油升高一样温度时所需热量的多少。

学生可以发现,这时两份煤油的加热时间是一样的。

师生总结:

一样质量的同种物质,升高一样的温度,吸收的热量一样;

一样质量的不同种物质,升高一样的温度,吸收的热量不同。

2.物质的比热容

教师讲解:

科学家在对以上现象进展详细研究后,提醒了一个新的物质特性,这种特性称为比热容。

比热容的大小等于一定质量的某种物质在升高(或降低)时吸收(或放出)的热量与它的质量和升高(或降低)温度的乘积之比。

要把2kg的煤油从20℃加热到100℃,至少需供应多少热量,结合教材中给出的“常见物质的比热容〞的表格进展计算。

总结本堂课内容,尝试用今天学习的知识解释黄昏的沙滩与海水温度不同的原因。

题目:

?

平安用电?

多媒体展示几种容易触电的情况,如发动机壳没有接地、高压线下钓鱼、电视天线与电线接触。

提问学生还有哪些情况容易触电?

如何预防?

1、平安电压

多媒体出示不同电流对人体的危害程度,以及人体电阻范围。

提问学生人触电后是否一定会造成严重伤害?

并根据数据计算人体平安电压。

2、常见用电保护装置

教师提问在日常生活中为了防止触电,有哪些常见的保护装置?

学生根据生活实际能够答复出空气开关、保险丝、漏电保护器。

3、平安用电原那么

多媒体展示高压触电与低压触电的图片,并小组讨论:

哪些是高压带电体?

哪些是低压带电体?

他们之间的触电方式有何不同?

学生进展区分后可知低压触电是由人体直接接触后发生。

而高压触电那么不需要直接接触,而是人体靠近高压带电体到一定距离时就会触电。

多媒体播放关于电器老旧造成火灾以及湿手触电的视频,提问学生在日常生活中还有哪些情况容易造成触电事故。

学生根据生活可知绝缘层脱落、换灯泡时不断电源也容易造成事故。

教师总结平安用电原那么。

小鸟停在高压线上为什么不触电?

师生共同总结,查阅相关资料,了解历史上有哪些因为没有平安用电而造成严重事故的案例,下节课进展分享。

…………………………………………………………

内容:

3.根本要求:

(1)在十分钟内完成试讲、有实验要有教师演示、教学环节中要有师生互动。

(2)试讲过程中要有设问环节。

(3)要有适当的板书设计。

提问:

中国古代四大创造是那些?

远洋航行必不可少的工具又有哪些?

预设学生最终能答复出指南针并运用多媒体展示古代司南(罗盘)及现代指南针。

介绍郑和下西洋及麦哲伦环球航行的故事以激起学生兴趣并强调指南针的作用引出课题。

(一)磁体的认识

教师提问:

指南针或者罗盘为什么能够指明方向?

预设学生依靠生活常识答复:

指南针或罗盘中含有‘磁铁’。

继续发问:

‘磁铁’有何特殊性?

学生根据生活经历能说出‘磁铁’能吸铁。

请学生分享生活中能大家知道的磁铁。

教师展示条形磁体及蹄形磁体,并运用多媒体向同学们展示多种磁体及其吸引铁、钴、镍等金属物质的视频与图片,说明其不仅能吸引铁块,还能吸引钴、镍等金属物质。

并强调‘磁铁’的组成成分不仅仅含有铁元素,还可能是由磁铁矿石、钢、或某些合金及人工合成材料制成,我们将其统称为磁体。

演示实验:

教师运用教具‘磁针’吸引钥匙,引出磁极。

将磁针悬挂,引导学生观察磁针磁极指向,与学生提问互动引出南北极。

(二)磁体的性质

分发教具条形磁体并指明两个条形磁体的磁极磁性,用绳吊起,组织学生观察条形磁体的状态变化。

预设学生能发现颜色一样的磁极相互疏远,颜色不同的磁极相互吸引。

与学生总结归纳得出同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引。

但一块磁体与一块铁块放在一起有何情况发生?

长时间放置又有什么情况发生?

引发学生思考,用多媒体展示实验。

引出磁化的概念,并介绍生活中磁化的例子说明其优劣。

也请学生分享生活中磁化的例子。

给同学们观看两个磁铁的摆放模型,请同学们判断磁铁的运动趋势。

师生互动总结本节课的知识点。

判断多组磁体组中磁体的运动趋势,找出生活中磁化的现象并分析利弊与同学分享。

…………………………………………………………………………

力是什么?

(1)在十分钟内完成试讲。

(2)教学环节中要有师生互动。

教师讲述项羽举鼎的故事,阐述项羽从小便力大无穷,教师继续说明,“力〞这个词在我们生活中广泛使用。

在物理学中,力的含义又是什么呢。

引出课题—力是什么。

教师请同学们说出他们知道有关力的成语。

预设学生答出:

股肱之力、九牛二虎之力,教师加以解释并评价学生思维活泼。

教师说出,有人认为,力是由肌肉紧张引起的,只有人和动物才能产生力的作用,这个认识对吗?

预设学生有认为对,有认为不对。

教师出示大屏幕中的图片,让学生观察。

预设学生能够观察出,人可以举起重物,铲车也可以举起重物。

狗可以拉动雪橇,火车也可以拉动车厢。

教师评价学生观察细致。

教师解释:

所以说,不只有人和动物能产生力的作用。

没有生命特征的物体也可以产生里的作用。

教师追问学生:

你们还能举出更多,说明物体对物体也可以产生类似举、拉、压、推的作用的例子吗?

小组讨论一下

预设学生可以答出:

千斤顶顶着汽车、书本压着课桌、铲雪车在推雪。

教师提问,在同学们提到的这些作用中都涉及到几个物体呢?

预设学生答复:

两个

教师说出概念:

在物理中,把物体对物体的作用称为力。

(板书力的概念)只要有力的发生就会涉及到两个物体:

一个是施加力的物体,叫施力物体(板书施力物体);

另一个是受到力的物体,叫受力物体(板书受力物体)。

并强调,对力的理解应注意以下两点:

1.这里所说的作用指的就是力。

2.当有力出现时,应分清施力物体和受力物体,尤其注意认清哪个物体是受力物体。

在大屏幕展示的图片中哪个物体是施力物体,哪个物体是受力物体。

预设两个学生分别答复两个图片中的内容。

学生总结今天所学内容

课下同桌之间互相展示自己用力的实例,让另一人说出施力物体与受力物体各是什么。