勘探地球物理学基础习题解答Word格式文档下载.docx

《勘探地球物理学基础习题解答Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《勘探地球物理学基础习题解答Word格式文档下载.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

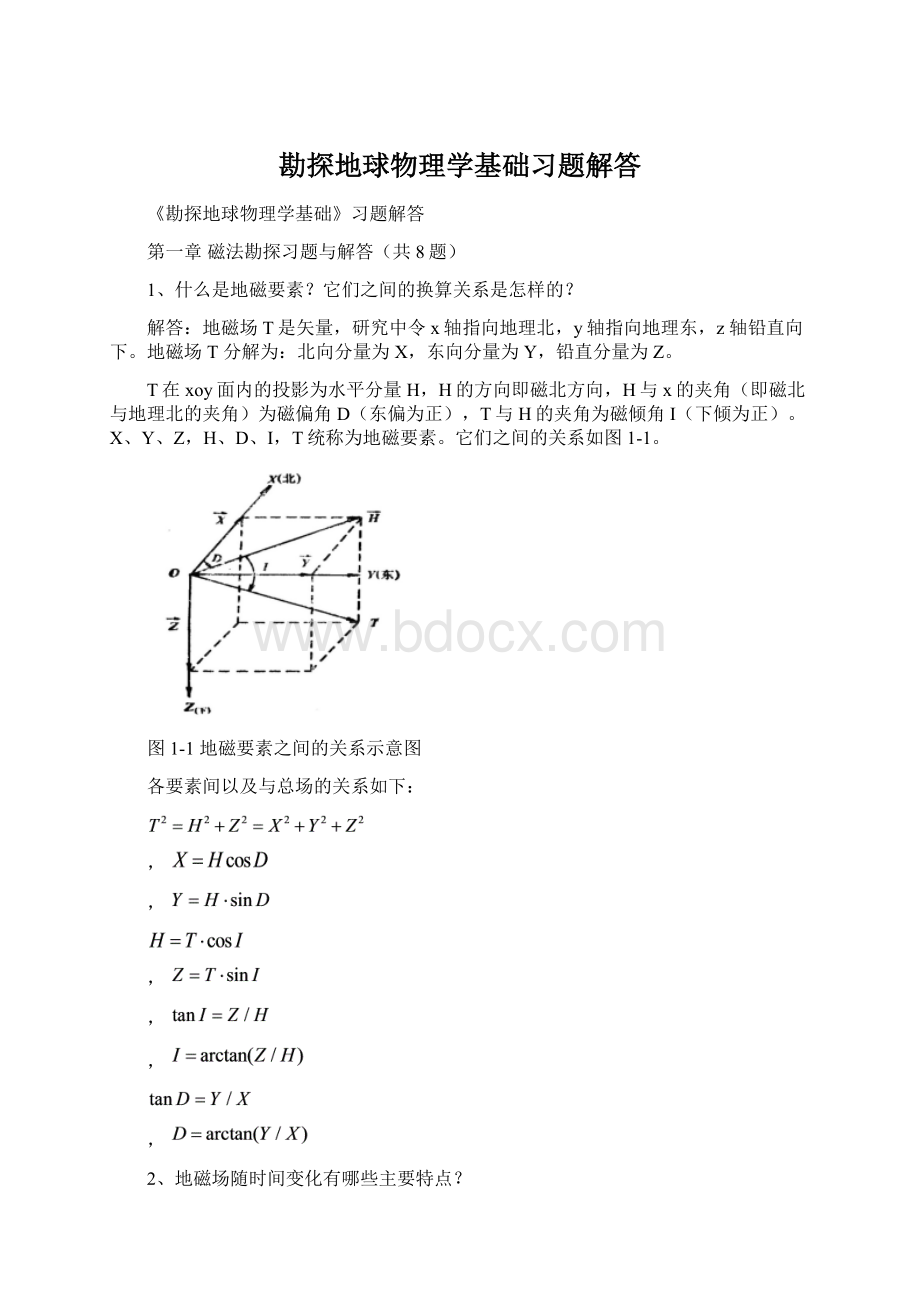

地磁场的扰动变化又分为磁暴和地磁脉动两类。

3、地磁场随空间、时间变化的特征,对磁法勘探有何意义?

在实际磁法勘探中,一般工作周期较短,主要关心的是地磁场的短期变化,即地磁日变化、磁暴以及地磁脉动。

在高精度磁测中,地磁日变化是一种严重干扰,一般在地面磁测、航空磁测过程中设有专用仪器进行地磁日变观测,以便进行相应的校正,称为日变改正。

但在海上磁测时,为了提高测量精度必须提出相应的措施,消除其日变干扰场。

在强磁暴期间,应该暂停野外磁测工作,避免那些严重的地磁扰动覆盖在地质体异常之上。

地磁脉动可以在具有高电导率的地壳层中产生感应大地电磁场,可以作为磁测的激发场。

通过测量其大地电流,可以确定地壳层的电导率及其厚度等,以解决某些地质、地球物理问题。

4、了解各类岩石的磁性特征对磁法勘探的有什么意义?

磁法勘探是以地壳中不同岩(矿)石间的磁性差异为基础,通过观测和研究天然磁场及人工磁场的变化规律,用以查明地质构造和寻找有用矿产的地球物理勘探方法。

因此,在磁法勘探前必须了解各类岩(矿)石的磁性参数,以分析总结工作区是否具备磁法勘探的工作前提,为工作方法的选择提供依据;

另外,了解工作区各类岩(矿)石的磁性差异、差异大小、分布规律以及成因也是磁法勘探工作的布置和磁测成果资料的解释的重要依据。

5、地面磁法勘探有哪些基本步骤?

简单说明各步骤的具体内容。

地面磁法勘探一般应有以下几个工作步骤:

技术设计、野外施工、资料整理、数据处理、成果图示、报告编写,各步骤主要工作内容如下:

技术设计:

目标任务确定,地质资料收集与研究,勘探程度调查研究,工区物性调查分析,工作方法选择与论证,工作精度确定,具体工作部署,仪器设备选择、人员配备,工作进度计划,质量控制,风险管理与应急预案等。

野外施工:

仪器测试、参数试验、数据采集、质量检查等;

资料整理:

整合测量数据,计算,检查复核计算结果等;

数据处理:

数据的干扰抑制,飞值剔除,平滑滤波,反演等;

成果图示:

将测量数据形成相应的物探工作图件和成果图件等;

报告编写:

结合地质资料进行综合分析、推断解释,形成成果报告;

6、磁异常特征与磁异常体之间存在哪些特定的对应关系?

(一)在平面上,磁异常平面特征与单个磁性体之间有如下对应关系:

(1)长带状异常特征通常对应水平二度板状体、水平圆柱体等;

(2)等轴状磁异常通常与球形磁性体对应;

(3)椭圆状磁异常通常与有限长水平圆柱体、有限长水平板状体对应。

其异常特征如下图1-2。

(1)长带状

(2)等轴状(3)椭圆状

图1-2磁异常平面特征示意图

(二)在剖面上,磁异常剖面与单个磁性体的对应关系:

(1)异常剖面曲线两侧均无负异常时,异常体通常为顺层磁化且向下无限延伸板或柱状体;

(2)异常剖面曲线一侧有负值时,异常体通常为斜磁化无限延伸板状体,且在磁化方向穿出异常体的一侧磁异常剖面曲线出现负值;

(3)磁异常剖面曲线两侧有负值时,磁性体一般为向下延伸不大,即可能是有限延伸水平主体、有限延伸板状体,球体等。

磁异常剖面特征与异常体的对应关系如下图1-3。

图1-3磁异常平面特征示意图

7、磁异常的地质解释目的与一般步骤是什么?

磁异常的地质解释主要是根据所测地磁异常的特征,结合地质资料、岩石磁性参数资料,在深入研究磁性异常与地质体的关系基础上,说明引起磁性异常的地质原因,给出合理的地质结论。

磁异常的地质解释分为定性解释和定量解释两类。

定性解释是根据磁异常的特点和性质定性判断引起磁性异常的地质原因,并大致推断地下地质体的赋存状态;

定量解释是在定性解释的基础上,从定量的角度对引起异常的地质体的具体范围、埋深、产状、和磁性等进行研究,并根据推断解释给出工程验证方案。

磁异常的地质解释一般步骤为:

(1)先进行磁异常分类,总结异常特点(极值、梯度、正负伴生、走向、形态、分布范围),区分区域异常和背景异常,分析与地质岩性分布特点。

(2)由“已知到未知”,结合岩(矿)石磁性参数,对比磁异常与已知构造或矿体的关系,寻找异常与已知矿体的对应规律,根据确定的规律指导未知矿点的异常解释;

(3)结合岩(矿)石的物性特点和地质情况,确定引起异常的地质原因,计算并判断异常体的性质、产状、延伸和倾向等。

8、磁法勘探主要应用在哪些领域?

磁法勘探主要的应用在以下几个方面:

(1)在深部地质构造研究中的应用,如研究古地磁极的迁移,研究海底磁异常的大错动等。

(2)在区域地质调查中的应用。

如划分地质构造单元,确定隐伏断裂位置,划分成矿带,确定成矿远景区,指出找矿方向,划分不同岩性区等;

(3)在油气田勘查中的应用。

研究区域地质构造,预测油气远景区;

研究沉积盖层内部构造;

根据油气藏上的磁异常的形成原因直接寻找油气藏等。

(4)在矿产勘查中的应用。

根据磁性与矿体的关系,直接寻找磁铁矿,根据矿体与构造的关系以及矿物的伴生关系,或利用矿体与围岩之间的磁性差异间接寻找多金属矿或非金属矿产等。

(5)磁法勘探的其它应用。

如考古中寻找古陶器,在地热勘探中研究地热源,在海底探测沉船等。

第二章重力勘探习题与解答(共8题)

1、什么是重力?

为什么重力大小会随纬度变化?

重力勘探中的重力与物理学中的重力有什么不同?

重力是物体受地球的引力和惯性离心力的矢量和。

由于随纬度的不断增加,物体所受的惯性离心力(地球自转引起)逐渐减小,导致重力不断增加;

另一方面,由于地球是赤道部位略微凸起,两极部位略微扁平的不规则椭球体,物体所受引力会从赤道到两极略有增加。

故重力大小会随纬度增加而增大。

重力勘探中,习惯将重力场强度简称为重力,重力勘探是测量重力场的强度,即物理学中的重力加速度。

而物理学中的重力是物体受地球的引力和惯性离心力的矢量和,是一种力。

2、什么是重力异常,重力异常产生的本质是什么?

地面测点的重力值与该点的正常重力值之差称为重力异常。

重力异常的实质是由于地球内部物质(特别是组成地壳物质)密度分布不均匀引起的测点观测重力值与正常重力值的变化。

或由于地球内部密度不均匀,导致同体积的物质具有剩余质量,该剩余质量对测点处产生的附加引力作用,该附加引力与正常重力叠加在一起,导致测点的重力值偏离正常重力值,产生异常。

通常认为重力异常是由于剩余质量产生的附加引力在正常重力方向上的投影。

3、岩矿石的密度受哪些主要因素影响?

岩矿石的密度是指在自然蕴藏条件下单位体积岩(矿)石的质量。

金属矿物的密度一般大于非金属矿物的密度;

岩浆岩和变质岩的密度大于沉积岩;

沉积岩本身密度变化也很大。

一般而言,不同类型的岩(矿)石有不同的密度值;

同类岩(矿)石在不同的条件下也会有不同的密度。

岩(矿)石的密度主要受矿物成分及含量、孔隙及充填物,以及其承受的压力等因素影响。

4、实测重力资料需要做哪些必要的校正,各项校正有何意义?

实测重力资料通常需要做高度校正、中间层校正、地形校正、纬度校正。

各项改进的意义如下:

高度校正:

消除测点相对于基点的高程差而造成的重力数值变化。

中间层校正:

消除测点基准面与基点基准面之间水平中间层的重力影响;

纬度校正:

消除正常重力测量值因纬度不同而引起的重力变化,实现纬度一致性而进行的校正称为纬度校正,也称为正常场校正。

地形校正:

根据实际地形起伏情况,求出测点基准面以上因地形导致的质量盈余及以下的质量亏损对测点的重力观测值的影响。

5、什么是布格重力异常?

观测重力差值经过正常场校正、地形校正和布格校正之后得到异常称为布格重力异常。

6、如何理解区域异常和局部异常?

在叠加异常中,由深部或区域性地质因素引起的,通常具有范围大、幅度大、变化平稳的特征,这样的异常常被称为区域异常;

相比之下,由具体或特定研究对象引起的异常,一般具有异常范围小、幅度小、变化比较明显的特征,这样的异常称为局部异常。

由于局部异常是从叠加异常中去除区域异常后剩余的部分,因此也称为剩余异常。

区域异常和局部异常是随研究任务而定,一般没有截然的评价标准。

例如,在沉积盆地内研究盖层构造时,盖层构造引起的异常为局部异常,盆地基底起伏以及更深、更大范围的地质因素所引起的异常统统视为区域异常;

在研究成矿条件或矿产勘探时,矿体本身的异常为局部异常,大范围的背景异常为区域异常。

7、重力异常资料解析延拓的目的意义及效果如何?

重力异常的延拓分为向上延拓和向下延拓,其目的在于分离水平方向和纵向多个叠加异常。

(1)向上延拓:

将重力异常换算到观测平面以上某个平面上的过程称为向上延拓。

向上延拓能有效压制浅部或局部干扰异常,相对突出深部因素或区域因素引起的异常;

(2)向下延拓:

将重力异常换算到观测平面以下某个平面上的过程称为向下延拓。

向下延拓有利于突出浅部地质因素引起的异常,相对抑制深部或区域因素引起的异常。

8、布格重力异常平面图上识别断裂构造的特征有哪些?

在布格重力异常平面图上识别断层主要根据以下几个特征:

(1)重力异常的线性重力高与重力低之间的过渡带;

(2)重力异常等值线封闭区轴线明显错动的部位;

(3)串珠状异常的两侧或轴部所在位置;

(4)重力异常等值线在某部位有明显分界线且两侧特征明显不同;

(5)重力异常等值线封闭区等值线突然变宽或变窄的部位;

(6)重力异常梯级带等值线同形扭曲的部位。

第三章电法勘探习题与解答(共12题)

1、电法勘探有哪些方法分类?

电法勘探有很多不同的分类方法。

依据地球物理场的性质划分,电法勘探可以分为传导类方法和感应类方法,其中传导类电法如直流电阻率电法,激发极化发,自然电场法,充电法;

感应类电法主要是依据电磁感应为基础的电磁法。

根据场源的性质划分,又可分为天然场源电法和人工场源电法;

根据探测对象的物理性质划分,又可以分为电阻率法,激发极化发,自然电场法,电磁法。

依据探测信号的类型分,又可以分为交流电法和直流电法。

依据信号随频率和时间的变化特征分,又可以分为频率域电法(即研究大地稳态响应随频率变化的方法)和时间域电法(即研究大地稳态响应随时间变化的方法)。

2、自然电场是怎样形成的?

自然电场的形成是多方面的原因共同作用的结果。

通常认为有以下三种主要因素:

成因一:

电子导体与围岩溶液间的电化学作用。

导电矿体处于潜水面附近,潜水面上方的氧化环境,氧化剂俘获电子,使导体内部上端显示正电;

潜水面下方的还原环境,还原剂释放电子,使导体内部下端显负电;

良导体处于极化状态(自然极化状态),其表面双电层分布不均匀,形成自然电场。

成因二:

岩石中地下水运移的电动效应形成过滤电场。

在自然条件下,岩石或黏土颗粒对水溶液中负离子有吸附作用,导致岩石颗粒与溶液间形成双电层。

当地下水静止时,整个系统呈电性平衡,不产生外电场;

当地下水流动时,带走溶液中的部分正离子,水流上游有多余的“负离子”,水流下游有多余的“正离子”,形成电位差,从而形成自然电场,这种电场被称为过滤电场。

成因三:

岩石中颗粒间不同浓度溶液离子的扩散作用形成扩散电场。

自然界中,岩矿石所含水溶液的浓度不同,在两种水溶液的接触面时会发生扩散现象。

由于正、负离子的扩散速度不同,使两种不同离子浓度的溶液分界面上分别含有过量的正离子或负离子,而形成电位差。

这种由扩散作用引起的自然电场称为扩散电场。

3、电阻率与视电阻率有什么区别?

在物理学中,将单位长度、单位截面积的材料的电阻大小称为该材料的电阻率。

电阻率与导体的长度、横截面积等因素无关,是导体材料本身的电学性质,由导体的材料决定。

在地球物理勘探中,由于地下岩(矿)石电性分布不均匀(有两种或两种以上导电性不同的岩石或矿石)或地表起伏不平时,若仍然按均匀水平大地条件的电阻率测量方法和计算公式求得的电阻率称为视电阻率,用符号ρs表示。

视电阻率既不是地下某一地质体的电阻率,也不是岩石的背景电阻率,而是电场有效作用范围内所有介质电阻率的综合影响值,其单位和电阻率相同,为Ω·

m。

4、中间梯度装置、联合剖面装置、对称四极装置各自有哪些优点?

中间梯度装置特点为:

采用四极AMNB装置,A、B供电,固定不动;

M、N两电极测量,MN=(1/50~1/30)AB,M、N在AB中部(1/2~1/3)AB范围内同时移动,逐点进行测量,测点为MN的中点。

优点:

一条线供电,多条线同时测量,供电电极固定,工作效率高;

对高阻脉状体有良好的勘探效果。

联合剖面装置的特点为:

C极固定,为无穷远极,测量时A、M、N、B间保持距离不变,四个极沿测线同时移动,测量时分别为A和B供电,逐点进行测量,测点为M、N的中点O。

可以获得两条ρs曲线,对低阻脉状体具有较好的探测效果,可以根据交点或曲线的特征判断脉状体的顶部位置和倾斜方向。

对称四极装置的特点为:

A、B、M、N四个电极排列在一条直线上,且相对于MN的中点O左右对称分布,AO=BO,NO=MO;

A和B供电,M、N电极测量。

可变换为复合对称四极,用来研究同一剖面上两种不同深度范围内导电性有差异的地质体的分布情况。

5、电剖面法与电测深法的勘探目的有何不同?

电剖面法:

是在测量过程中保持AB供电相对位置不变,使整个或部分装置沿测线移动,逐点观测,以了解某一深度范围内不同电性体沿水平方向的分布情况。

电测深法:

是在同一观测点上,通过逐次扩大供电电极距AB,使探测深度逐渐增大,以此来得到观测点下方,沿垂直方向上由浅到深视电阻率ρs变随深度化情况。

6、常见的电测深曲线分为哪些类型?

视电阻率ρs随供电极距(AB/2)变化的曲线称为电测深曲线。

常见的电测深曲线有G型、D型、H型、K型、A型、Q型等。

其中G型、D型为二层地电断面的测深曲线;

H型、K型、A型、Q型为三层地电模型的测深曲线。

它们的曲线特征和对应的地电断面如下图3-1:

图3-1视电阻率测深曲线和相应的地电断面模型

四层地层电阻率测深曲线用两个代表三层测深曲线的相应字母组合表示,分别代表由浅到深1、2、3、4层,其中第一个字母表示1、2、3层,第二个字母表示2、3、4层,共有八种组合方式。

四层以上类推。

7、充电法的有哪些主要优势和缺点。

充电法是根据充电体与围岩之间的电性差异,向充电体(良导体)充电,是充电体变为一个等位体,通过研究充电体及其周围电位或电场分布特征,以解决某些地质问题的一种电法勘探方法。

是以岩矿石的电阻率差异为基础的一种直流电法勘探方法,是一种电位勘探方法。

该方法的优点是:

测量简单,仪器轻便,异常简单,资料解释简单,可以直接判断异常体位置与形态。

缺点是:

需要有露头,充电体必须导电性良好;

埋深不能太深且要有一定的规模。

8、激发极化法与电阻率法的相比具有哪些异同点?

激发极化法与电阻率法的相比有很多相同之处,也存在许多不同点,主要表现如下:

相同点:

(1)电阻率法的勘探装置激发极化法均可使用;

(2)两者都属于人工源类电法勘探方法;

(3)都是通过测量电位差实现观测的。

不同点:

(1)激发极化法是根据岩(矿)石的激发极化效应差异为基础的一种电法勘探方法;

电阻率法是以岩(矿)石间的电阻率(导电性)差异为基础的一种电法勘探方法;

(2)激发极化异常基本不受地形因素影响;

电阻率异常受地形因素影响较大;

(3)激发极化法观测过程中需要观测总场电位差和二次场电位差;

而电阻率法只需要观测一次场电位差或总场电位差即可;

(4)激发极化法可以实现时间域观测,也可实现频率域观测;

而电阻率法一般只有直流电阻率法,即时间域观测;

当观测不同频率条件下的电阻率响应称为复电阻率法,也称为频谱激电法,依据柯尔-柯尔模型求取相应的参数。

9、激发极化法的有哪些优点,又有哪些不足之处?

激发极化法是一种重要的矿产勘探方法,具有如下优点:

(1)不仅能发现致密块状金属矿体,还能用于寻找浸染状矿体;

(2)能区分电子导体和离子导体产生的异常;

(3)地形起伏不会导致视极化率的假异常。

激发极化法的主要缺点为:

(1)不能有效区分有意义的矿致异常和无工业价值的矿化(如黄铁矿化、炭质化或石墨化岩层)岩层产生的激电异常;

(2)电磁藕合干扰给交流激电法资料的解释带来困难。

10、什么是电磁法勘探?

它是依据的物理原理是什么?

电磁法勘探在以地壳中岩矿石的电性(导电性、介电性)和磁性差异为基础,通过观测和研究电磁场空间与时间的分布规律,从而寻找地下有用矿产或解决地质问题的一组电法勘探分支方法。

电磁法勘探主要以电磁感应为原理实现勘探的。

11、定源法和动源法场采用什么样的测量装置,各有什么优点?

定源法主要以长接地电缆或大回线为激发源;

动源法常采用电磁偶极剖面装置。

大回线定源法其回线的中心部位磁场近似均匀,二次场振幅与矿体产状密切相关,产状平缓时通过的磁力线数目多,二次场强度大,故对探测产状平缓的矿体效果好;

增大线框的范围可以增加勘探深度。

磁偶极动源法主要采用两个线圈保持一定距离,一发一收,两个线圈同方向时接收线圈测量总场;

当发射水平,接收线圈直立时测二次场(纯异常);

对探测陡倾的矿体效果好。

12、电磁法的主要优点和存在问题有哪些?

电磁法的主要优点:

(1)无论建立场和观测场都可以使用不接地装置,环境适应性强;

(2)可实现航空快速观测,提高工作效率;

(3)不依赖传到电流,围岩不均匀和地形起伏对异常影响小;

(4)能发现高阻覆盖层下的金属矿体;

(5)也能用于寻找磁性矿体。

电磁法存在的主要问题:

(1)各种因素引起的异常可能相互干扰;

(2)受人文干扰影响大;

(3)不能寻找高阻岩脉或浸染状矿体;

(4)很难分辨低阻矿体和含水低阻带。

第五章放射性勘探习题与解答(共6题)

1、什么是放射性?

什么是放射性勘探?

不稳定的核素变化为稳定核素的过程称为衰变,衰变的过程会释放出射线,我们将原子核可以发生衰变的性质称为放射性。

放射性勘探是以地壳中不同岩(矿)石中天然放射性元素含量以及种类,或在人工放射源的激发下岩(矿)石核辐射特征差异为基础,通过观测和研究放射性元素所放出的射线强度、气态浓度或其辐射能谱特征,用以查明地质构造和寻找有用矿产的物探方法。

2、天然放射性元素发生衰变可放出哪几种射线,在放射性勘探中主要研究它们与物质的哪几种作用?

天然放射性元素发生衰变可放出三种射线,α射线:

带正电的粒子,实际是氦原子核;

β射线:

带负电的粒子,高速电子;

γ射线:

高能电磁波,不带电,波长极短,称为光子。

它们与物质的作用可以归结为以下三类:

电离作用:

射线通过物质时,把部分能量传递给原子中的壳层电子,使其成为自由电子,同时原子变为带正电的离子,形成离子对。

三种射线的电离作用能力为α:

β:

γ=10000:

100:

1。

荧光作用:

射线射到某些物质表面上时,能使物质发出荧光或磷光,从而利用荧光分析仪或闪烁计数器探测这些射线。

穿透作用:

α粒子入射后完全停止下来的距离,β射线或γ射线几乎完全被物质吸收是的介质的厚度,分别称为各自的射程。

射程越大,穿透能力越强。

三种射线的穿透能力为α:

γ=1:

10000。

放射性勘探中主要研究射线的荧光作用和穿透作用。

3、伽马射线与物质作用时有哪几种主要效应,各是什么含义?

伽马射线与物质作用时主要有以下三种效应:

光电效应:

当入射γ射线的能量较小时,光子同(整个)原子作用,把自己的全部能量传递给原子,原子的壳层中某一电子获得动能克服原子束缚,成为自由电子,称为光电子,入射γ射线本身消失,这种效应称为光电效应。

康普顿-吴有训效应:

当入射γ射线能量较大时,与原子中的壳层电子发生弹性碰撞,γ光子将部分能量传递给电子,自己改变方向继续运动,同时有反冲电子逸出,这种效应称为康普顿-吴有训效应。

γ射线通过岩石或覆盖层时这种效应是最主要的。

电子对效应:

当入射γ射线能量大于1.02MeV时,在介质原子核的作用下能量被完全吸收,能量转化为质量,新生成一对正、负电子,这种效应称为电子对效应。

自然界中的γ射线形成电子对的几率很小。

4、放射性勘探中为什么探测镭能找到铀矿,如何确定铀是否富集?

铀系中由于铀和镭的化学性质不同,被分为两组,即铀组和镭组。

镭-226是铀-238衰变的女元素,因此铀系也被称为铀-镭系,在铀-镭系中镭组元素释放的γ射线强度占97.9%左右,铀组释放的γ射线强度只占2.1%,因此利用γ射线强度探测到的主要是镭,不能肯定铀是否富集。

当铀-镭系中母元素与女元素达到放射平衡时,可以利用整个系统的放射平衡关系,通过测量一种女元素的数量和利用各代元素的半衰期能正确推算出各代元素的数量。

因此可以利用镭的数量及其半衰期和铀的半衰期计算铀的数量。

这就是通过探测镭而寻找铀的道理。

当达到铀-镭系达到放射平衡后,避免外界因素对原生矿物含量的影响,通过测量岩石样本的镭铀比(Ra/U),可以借助铀-镭平衡系数C,判断分析铀的富集与否。

当C>

1,平衡偏镭,即镭富集;

C=1,铀镭平衡;

C<

1,平衡偏铀,即铀富集。

5、什么是地面伽马测量?

什么是伽马能谱测量,二者有什么不同?

地面伽马测量是利用记录γ射线强度的辐射仪,对近地表岩石或土壤的γ射线强度进行测量的一类野外工作方法。

伽马能谱测量是利用分别记录几种不同能量段内射线强度的能谱仪,测定岩石、土壤中的铀、钍、钾含量的一类野外方法。

地面伽马测量只能圈定出放射性异常元素增多的地段,不能了解异常的深部的分布情况;

不能有效区分引起异常的元素。

伽马能谱测量主要用于铀和钍的定性判断;

在铀钍混合区计算二者含量;

在残坡积层发育的地区确定地表镭、钍、钾的含量。

6、放射性勘探主要有哪些方法?

其主要应用有哪些?