中考古诗鉴赏技巧点拨及训练.doc

《中考古诗鉴赏技巧点拨及训练.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中考古诗鉴赏技巧点拨及训练.doc(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

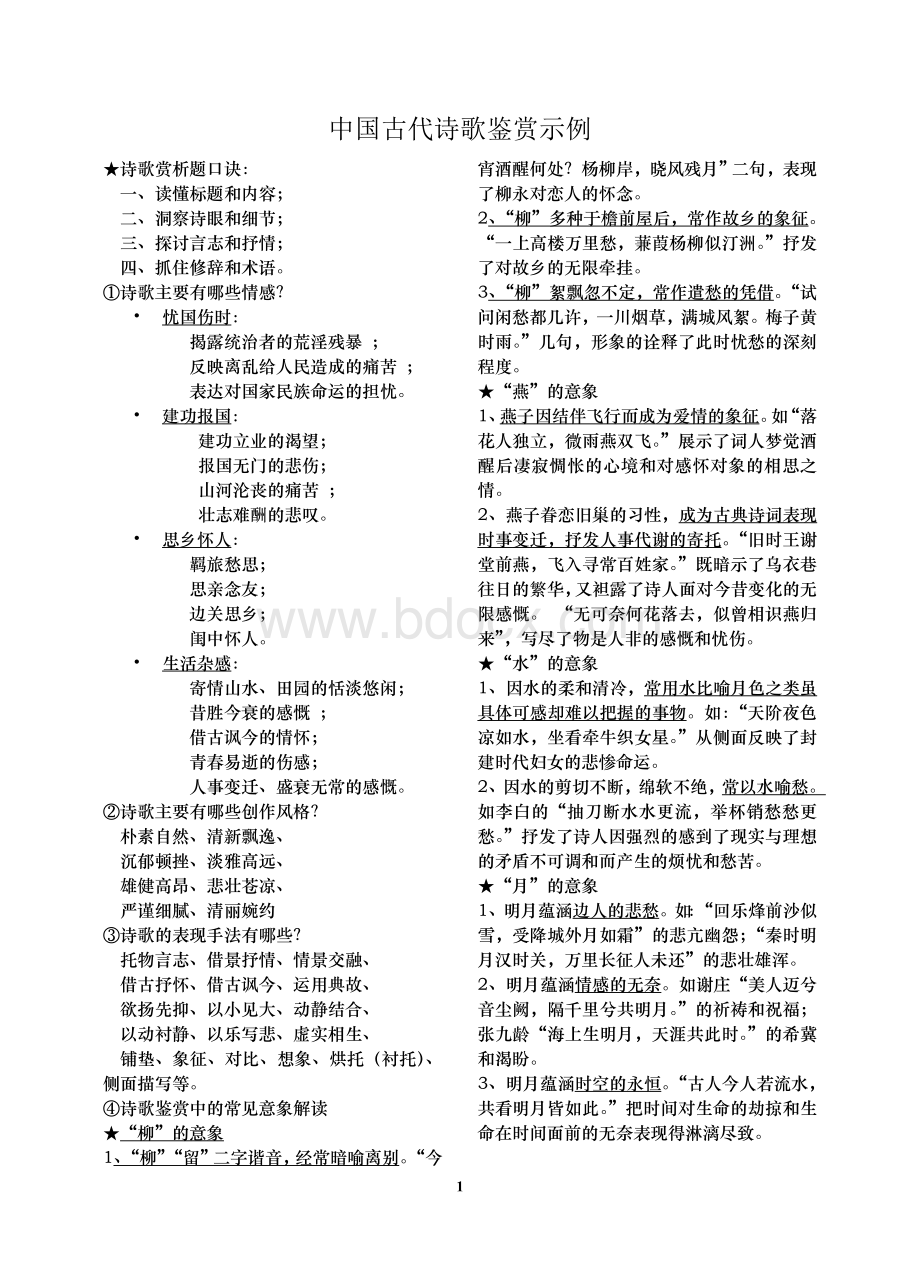

中国古代诗歌鉴赏示例

16

★诗歌赏析题口诀:

一、读懂标题和内容;

二、洞察诗眼和细节;

三、探讨言志和抒情;

四、抓住修辞和术语。

①诗歌主要有哪些情感?

•忧国伤时:

揭露统治者的荒淫残暴;

反映离乱给人民造成的痛苦;

表达对国家民族命运的担忧。

•建功报国:

建功立业的渴望;

报国无门的悲伤;

山河沦丧的痛苦;

壮志难酬的悲叹。

•思乡怀人:

羁旅愁思;

思亲念友;

边关思乡;

闺中怀人。

•生活杂感:

寄情山水、田园的恬淡悠闲;

昔胜今衰的感慨;

借古讽今的情怀;

青春易逝的伤感;

人事变迁、盛衰无常的感慨。

②诗歌主要有哪些创作风格?

朴素自然、清新飘逸、

沉郁顿挫、淡雅高远、

雄健高昂、悲壮苍凉、

严谨细腻、清丽婉约

③诗歌的表现手法有哪些?

托物言志、借景抒情、情景交融、

借古抒怀、借古讽今、运用典故、

欲扬先抑、以小见大、动静结合、

以动衬静、以乐写悲、虚实相生、

铺垫、象征、对比、想象、烘托(衬托)、侧面描写等。

④诗歌鉴赏中的常见意象解读

★“柳”的意象

1、“柳”“留”二字谐音,经常暗喻离别。

“今宵酒醒何处?

杨柳岸,晓风残月”二句,表现了柳永对恋人的怀念。

2、“柳”多种于檐前屋后,常作故乡的象征。

“一上高楼万里愁,蒹葭杨柳似汀洲。

”抒发了对故乡的无限牵挂。

3、“柳”絮飘忽不定,常作遣愁的凭借。

“试问闲愁都几许,一川烟草,满城风絮。

梅子黄时雨。

”几句,形象的诠释了此时忧愁的深刻程度。

★“燕”的意象

1、燕子因结伴飞行而成为爱情的象征。

如“落花人独立,微雨燕双飞。

”展示了词人梦觉酒醒后凄寂惆怅的心境和对感怀对象的相思之情。

2、燕子眷恋旧巢的习性,成为古典诗词表现时事变迁,抒发人事代谢的寄托。

“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。

”既暗示了乌衣巷往日的繁华,又袒露了诗人面对今昔变化的无限感慨。

“无可奈何花落去,似曾相识燕归来”,写尽了物是人非的感慨和忧伤。

★“水”的意象

1、因水的柔和清冷,常用水比喻月色之类虽具体可感却难以把握的事物。

如:

“天阶夜色凉如水,坐看牵牛织女星。

”从侧面反映了封建时代妇女的悲惨命运。

2、因水的剪切不断,绵软不绝,常以水喻愁。

如李白的“抽刀断水水更流,举杯销愁愁更愁。

”抒发了诗人因强烈的感到了现实与理想的矛盾不可调和而产生的烦忧和愁苦。

★“月”的意象

1、明月蕴涵边人的悲愁。

如:

“回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜”的悲亢幽怨;“秦时明月汉时关,万里长征人未还”的悲壮雄浑。

2、明月蕴涵情感的无奈。

如谢庄“美人迈兮音尘阙,隔千里兮共明月。

”的祈祷和祝福;张九龄“海上生明月,天涯共此时。

”的希冀和渴盼。

3、明月蕴涵时空的永恒。

“古人今人若流水,共看明月皆如此。

”把时间对生命的劫掠和生命在时间面前的无奈表现得淋漓尽致。

1.东栏梨花 [宋.苏轼]

梨花淡白柳深青,柳絮飞时花满城。

惆怅东栏一株雪,人生看得几清明!

诗人见“东南一株雪”而“惆怅”的原因是什么?

有人认为“梨花淡白”和“一株雪”重复,主张改“梨花淡白”为“桃花烂漫”。

你同意他的主张吗?

为什么?

答案:

感伤春光易逝、慨叹人生短促。

不能将“梨花淡白”改为“桃花烂漫”。

如果改首句为“桃花烂漫”,“花满城”就当属桃花,那么一、二句即咏桃花,不仅与题目无关,而且与咏梨花的…惆怅东栏一株雪”相互割裂。

2.清平乐·村居[辛弃疾]

茅檐低小,溪上青青草。

醉里吴音相媚好,白发谁家翁媪。

大儿锄豆溪东,中儿正织鸡笼;最喜小儿无赖,溪头卧剥莲蓬。

“溪头卧剥莲蓬”中“卧”一向有一字千金之誉(一字用得恰到好处,给全句或全词增辉)。

你同意此说吗?

为什么?

答案:

“卧”字确实使用最妙, 它把小儿躺在溪边剥莲蓬吃的天真、活泼、顽皮的劲儿,和盘托出,跃然纸上, 从而使人物形象鲜明,意境耐人寻味。

3.台 城 [韦庄]

江雨霏霏江草齐,六朝如梦鸟空啼。

无情最是台城柳,依旧烟笼十里堤。

【注释】韦庄(836——910),晚唐京兆杜陵(今陕西西安)人。

(1)这是一首凭吊六朝古迹的诗。

诗人为什么说“台城柳”“无情”?

(2)有人说诗人在凭吊古迹时流露出浓重的对时事的感伤情绪,你是否同意这种说法?

为什么?

答案:

①因为虽然六朝的繁华已如梦远逝,而台城柳却依旧逢春即枝繁叶茂,不管人世沧桑、人间兴亡,总是给人以欣欣向荣之感,以它的繁荣茂盛和台城的荒凉破败,以它的终古如斯和六朝繁华如梦转瞬即逝作鲜明对比,因此诗人说它“无情”。

②同意。

因为诗人身处晚唐,此时的唐王朝全面走向衰落,昔日的繁华已荡然无存,如梦一场,取而代之的是兵荒马乱民不聊生。

诗人凭吊台城古迹,回顾六朝旧事,今之视昔如来者视今,六朝的先盛后衰的命运使诗人联想到唐王朝,怀古伤今。

4.乌衣巷 [刘禹锡]

朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。

旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。

(1)这是作者最得意的怀古名篇之一。

从全诗看,“野草花”“夕阳斜”反映的是一种怎样的景象?

(2分)

(2)事实上,是不可能有四百余年前的“王谢堂前”的老燕如今飞人寻常百姓家的,可作者这样写的目的是什么?

(4分)

答案:

(1)荒凉冷落衰败的景象。

(2)唤起读者想象,暗写出乌衣巷昔日的繁荣,起突出今昔对比的作用,引起世事沧桑的感慨。

5.马诗二十三首①(其五) [唐•李贺]

大漠沙如雪,燕山月似钩。

何当金络脑②,快走踏清秋。

注:

①《马诗》:

通过咏马来表现志士的奇才异质、远大抱负及不遇于时的感慨与愤懑;共23首。

②金络脑:

一种贵重的鞍具,借指马受重用。

分析:

一二句突出富有特色的边疆战场景色,正是英雄用武之地;三四句借马抒情,表现作者热切建功立业的远大抱负和不遇于时的感慨。

手法:

见景生情,拟物抒情,意在言外:

运用了比喻、设问等修辞手法。

(内容4分,手法2分)

异,但必须紧扣以上三点)

6.南乡子[唐•李王旬]

烟漠漠,雨凄凄,岸花零落鹧鸪啼。

远客扁舟临野渡,思乡处,潮退水平春色暮。

①这首词所要表现的主旨是__________。

(2分)

②词的前三句主要是写景,请简述写景的作用:

_____________________。

(2分)

③"思乡处,潮退水平春色暮"在本词中的含义和作用是什么?

请作简要回答。

(2分)

答案:

①离愁别恨(或思乡之愁,或离恨)②借景抒情,用烟、雨、落花以及鹧鸪的叫声来渲染出思乡之情③潮退了,天晚了,思乡而不得归乡,更突出强化了思乡之情。

7.陇西行 [唐朝•陈陶]

誓扫匈奴不顾身,五千貂锦丧胡尘。

可怜无定河边骨,犹是深闺梦里人!

明朝王世贞赞赏此诗后二句“用意工妙”,但指责前二句“筋骨毕露”,后二句为其所累。

① 你认同前人的评论吗?

② 请写下你自己的赏析。

(不超过100字)

答案示例:

前两句以精练概括的语言,叙述了一个慷慨悲壮的激战场面。

唐军誓死杀敌,奋不顾身,但结果五千将士全部丧身,表现了唐军将士忠勇敢战的气概和献身精神。

后两句没有直写战争带来的悲惨景象,也没有渲染家人的悲伤情绪,而是匠心独运,写闺中妻子不知征人战死,仍然在梦中想见以成白骨的丈夫,使全诗产生震撼心灵的悲剧力量。

全诗的跌宕处全在三四句:

可怜句紧承前句,本是题中之义;犹是句宕开一笔,另辟新境。

无定河边骨和春闺梦里人,一边是现实,一边是梦境;一边是悲哀凄凉的枯骨,一边是年轻英俊的战士,虚实相对,荣枯迥异,造成强烈的艺术效果。

一个可怜,一个犹是,包含着深沉的感慨,凝聚了诗人对战死者及其家人的无限同情。

8.山房春事二首(其二) [岑 参]

梁园日暮乱飞鸦,极目萧条三两家。

庭树不知人去尽,春来还发旧时花。

(1)这首诗从体裁上看是七言绝句(或绝句),押的韵是 a 。

(2)三四两句运用了什么写法?

有怎样的表达效果?

三四句用了反衬手法,以乐景写哀情,衬托得梁园更加萧条。

(3)这首诗抒发了怎样的感慨?

(这首诗抒发了物是人非,盛衰无常的感慨。

)

9.早梅 [张渭 ]

一树寒梅白玉条,迥临村路傍溪桥。

不知近水花先发,疑是经冬雪未消。

(1)首句中的“白玉条”一语所用的修辞手法是比喻,并与下文的雪字前后呼应。

(2)从全诗看,“梅”的开放是在什么时候?

简述推断的根据。

答:

早春。

根据尾句中“经冬”一词可推断

(3)全诗表达了作者什么样的情感?

答:

对梅的早早开放的惊喜和赞叹

10.晚 春 [韩愈]

草树知春不久归,百般红紫斗芳菲。

杨花榆荚无才思,惟解漫天作飞雪。

本诗运用拟人手法有何妙处?

本诗的主旨有人认为是劝人珍惜光阴的,你同意这种看法吗?

为什么?

答案示例:

(1)使无情的草树能知、能解还能斗,且彼此还有高下之分,使描绘的晚春景致生动而有奇趣。

(2)言之成理即可。

如:

同意,因为作者是以"百般红紫""斗芳菲"反衬"杨花榆荚"的百首无成; 不同意,因为作者在诗中是在嘲笑杨榆荚没有红的花,不能为春天增光彩; 不同意,本诗是在歌颂杨花榆荚尽管无才思还是敢于与红紫争鸣争放,为晚春增色。

11.丹阳送韦参军 [王维]

丹阳郭里送行舟,一别心知两地秋。

日晚江南望江北,寒鸦飞尽水悠悠。

简析严维诗三、四两句的意境。

(60字左右)

答案要点:

诗人独立江边遥望朋友去处不愿离去,直到很晚。

秋夜清冷,乌鸦都已归巢,唯余江水悠悠。

表达了无限的思念之情(所答应是对意境的描绘,有人、有景、有情)。

12.咏 柳 [曾巩]

乱条犹未变初黄,倚得东风势便狂。

解把飞花蒙日月,不知天地有清霜。

(1)这首诗题为“咏柳”,实际上托物寓意。

请细加揣摩,分析其寓意。

答:

讽刺、揭露得势便猖狂的小人,警告他们必定无好下场。

(2)第四句“不知天地有清霜”如果改为“不知秋后有清霜”于文意也可通。

你觉得哪 一种更好些?

请简述理由。

答:

用“天地”好。

“天地”着眼于空间:

有立体感,突出了正气的浩然之态。

“秋后”与“清霜”重复。

13.秋思 [张籍]

洛阳城里见秋风,欲作家书意万重。

复恐匆匆说不尽,行人临发又开封。

(l)秋风无形,何以用“见”,谈谈你的理解。

答:

秋风本无形,但它可使本叶黄落,百花凋零,给自然界带来秋光秋色,因而虽无形可见,却又处处可见。

用“见”就将秋风与秋风所带来的肃杀的秋景联系起来,给读者以暗示和联想。

(2)王安石评张籍的诗说“看似寻常最奇崛”,本诗有一处成功的细节描写,正体现了王安石的评价。

请你找出来,并作简要的分析。

答:

“行人临发又开封”,既照应了“意万重”,又紧承“复恐”,刻画出心有千言万语惟恐三

14.蜀中九日登高 [王勃]

九月九日望乡台,他席他乡送客杯。

人情已厌南中苦,鸿雁那从北地来?

[注]那:

奈何,为什么

前人在评价这首诗时说:

“‘人情已厌南中苦,鸿雁那从北地来’,读之,初似常语,久而自知其妙。

”你认为这两句妙不妙?

为什么?

答:

很妙。

因为本诗抒发了佳节思亲的感情,九日登高,遥望故乡,客中送客,愁思倍加,忽见一对鸿雁从北方飞来,不禁脱口而问,我想北归不得,你为何还要南来,形成强烈对比,把思乡的愁绪推到高峰。

问得虽然无理,却烘托了感情的真挚,给人以强烈的感染。

(要点:

抒发佳节思亲的感情;不