人教版九年级上学期第二次月考语文试题C卷文档格式.docx

《人教版九年级上学期第二次月考语文试题C卷文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人教版九年级上学期第二次月考语文试题C卷文档格式.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

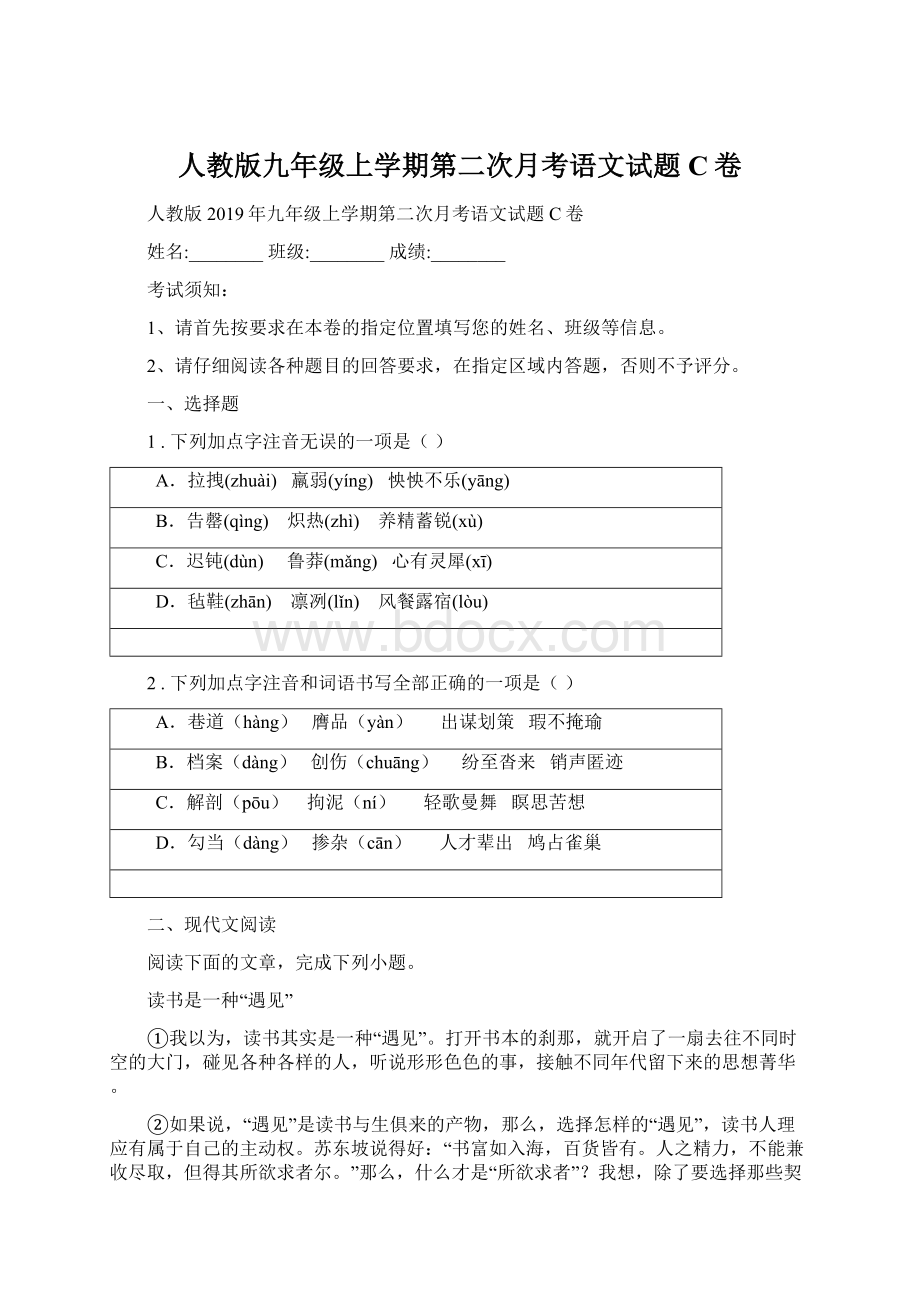

2.下列加点字注音和词语书写全部正确的一项是()

A.巷道(hà

膺品(yà

出谋划策

瑕不掩瑜

B.档案(dà

创伤(chuāng)

纷至沓来

销声匿迹

C.解剖(pōu)

拘泥(ní

轻歌曼舞

瞑思苦想

D.勾当(dà

掺杂(cān)

人才辈出

鸠占雀巢

二、现代文阅读

阅读下面的文章,完成下列小题。

读书是一种“遇见”

①我以为,读书其实是一种“遇见”。

打开书本的刹那,就开启了一扇去往不同时空的大门,碰见各种各样的人,听说形形色色的事,接触不同年代留下来的思想菁华。

②如果说,“遇见”是读书与生俱来的产物,那么,选择怎样的“遇见”,读书人理应有属于自己的主动权。

苏东坡说得好:

“书富如入海,百货皆有。

人之精力,不能兼收尽取,但得其所欲求者尔。

”那么,什么才是“所欲求者”?

我想,除了要选择那些契合自己的兴趣爱好和功课长进的书籍外,关键一定要按优中选优,精中选精的原则,去选读那些经受过时间和一代又一代读者淘洗的经典。

须知,读一本经典抵得上读几十本、上百本普通之书。

而对于那些平庸的书籍,我们还是少读或者不读为妙。

那样的“遇见”,只是重复,只会无端损耗你去选择读一本经典的时间和精力,因此太不值得。

③交朋友要交五湖四海的朋友,读书当然也是“遇见”的人和事越多越好,读书面越广越好。

读报看到一个材料:

在当年的西南联大,许多教授在读书方面都是学贯中西,打通文理。

因此,吴宓、陈岱孙、金岳霖、贺麟等能用中国话语、中国文化娴熟诠释西学;

冯至讲《浮士德》时,可以用“天行健,君子以自强不息”来诠释《浮士德》“一个越来越高尚越纯洁的努力,直到死亡”的主题。

一些从事自然科学研究的教授,也有深厚的传统文化学识。

物理学教授王竹溪编写《新部首大字典》,在语言学界颇有影响;

化学系教授黄子卿工于书法,热爱旧体诗,时常与文学教授游国恩探讨诗歌;

年轻的数学家华罗庚则对散曲充满热爱……

④读书的“遇见”,又并非不动脑筋地匆匆而过,而是一种主观能动的行为。

换言之,一定要避免人云亦云的做法,要“运用脑髓,放出眼光”,善于从无疑处读出有疑。

诚如孟子所云,“尽信书,则不如无书。

”据说,梁启超先生对于所读之书是不愿轻易相信的。

他作《王荆公》,为搞清楚王安石新政的真相,不仅反复研读《王临川全集》,还参阅宋人文集笔记凡数十种。

所以,当与《宋史》互相参证时,他始发现其中的一些以讹传讹抑或故意诋毁、污蔑的谬误,然后,他“一一详辩之”,以还原历史真相。

这种实事求是的“遇见”方式,不仅是对历史负责,也是对自己的治学态度负责。

⑤从书本中来,到生活中去,则是一种以“遇见”叠加“遇见”而解疑释惑的有效方法。

延伸或者跳出书本的平面“遇见”,而到现实的自然与社会中去作立体的“遇见”,其效果或许会更精彩,更生动。

历史地理学家葛剑雄教授,就对读书与旅行之间的关系有着独到的理解。

他说:

“我是搞历史地理的,旅行有时会带来契机,长期解不开的谜解开了。

我曾和凤凰卫视拍过‘告别三峡’的纪录片,就看到当地一个盐场,卤水直接从山里流出来,这种卤水看着普通,其实咸得不得了,直接放在锅里煮就成了盐。

这里的盐场一直到上个世纪六七十年代还在用,后来才停掉。

我研究移民史,巴人曾迁到这里煮卤产盐,巴人为什么一度很强势,地盘能扩展那么大?

他们控制着盐是一个很重要的因素。

”原本,葛剑雄教授在读书中无法解开的疑窦,想不到因为一次拍纪录片的“遇见”,终于茅塞顿开。

从这个意义上说,在现实自然与社会中的立体“遇见”,无疑是对书本知识一种必不可少的重要补充和佐证。

⑥想起杨绛先生说过:

“读书好比串门儿——隐身的串门儿。

要参见钦佩的老师或拜谒有名的学者,不必事先打招呼求见,也不怕搅扰主人。

翻开书面就闯进大门,翻过几页就登堂入室,而且可以经常去,时刻去,如果不得要领,还可以不辞而别或者另请高明,和他对质。

”这无疑是对“读书是一种遇见”最生动的诠释。

而一个会“串门”、常“遇见”的读书人,更让“读书是为了遇见更好的自己”成为可能,水到渠成。

3.作者围绕“读书是一种‘遇见’”依次从哪些方面进行了论述?

4.第②段画线句运用了什么论证方法?

有什么作用?

5.请简述第⑤段的论证思路。

阅读《足迹》完成后面小题

足迹

①拐过那道挂满冰柱的断崖,大雪山的山顶就在眼前了。

②路,越来越难走了。

风吹起的积雪,夹着大片雪花,劈头盖脸地落下来。

指导员曾昭良觉得脑袋仿佛胀大了几倍,眼前迸散起一串串金星,两腿好像被积雪吸住了,足有千斤重,每挪动一步都要积攒浑身的力气。

特别难耐的是胸口,好像猛地塞进了大团棉花,透不出气来,心跳得“砰砰”响,似乎一张口那颗热乎乎的心就会一下子从口里跳出来。

这时候,要是能够坐下来歇歇,该有多好啊!

可是不行,还在接受收容任务的时候,他就听说过,山顶上空气稀薄,在身体衰弱又极度疲劳的情况下,只要一坐下,就再也起不来了。

③被搀扶着的病号倚在曾昭良的肩膀上,喘了几口粗气,仰起脸,乞求到:

“同志……把……把我扔下……你……”

④“瞎说!

”曾昭良生气地打断了他的话,像是为了回答,他加快了脚步。

⑤一步,两步……尽管走得很慢,雪路却终于一尺一尺地移到身后去了。

经过了一个多小时的奋斗,他们终于走完了这段艰难的路。

⑥就在登顶的一瞬间,曾昭良被眼前的景象惊住了。

只见在这不大的雪坪上,东一个西一个地坐着好几个红军战士,还有几个刚刚赶到的,正摇摇晃晃地寻找着地方,准备坐下来。

⑦(甲)曾昭良的心像是被谁揪了一把,又紧又疼。

他忙扶着病号站好了,指着下山的路,嘱咐几句。

然后脚步踉跄地向一个坐着的战士走去。

但已经迟了,那个同志的胸口已经冰冷,再也起不来了。

他又奔向旁边的一个年轻的司号员,就在他刚刚抓住小司号员的肩膀的时候,那个被他扶上山来的病号却“噗”地坐下了。

⑧曾昭良焦急地跺了跺脚:

“怎么办?

”

⑨像是回答他的问话似的,一只手伸了过来,挽住了司号员的另一只胳膊。

⑩曾昭良的心头立时松宽些了。

他抹去了眼角上的雪水,定睛看了看来人:

这人穿一身普通的红军单军衣,只是面容有些特别,连鬓的胡须上挂着冰渣,堆着白雪,浓密的眉上沾满了雪花,看去简直像神话里的老人了。

那双眼睛,那么和善、亲切。

⑪那人深深地喘息着,显然也在积攒着力气。

过了一小会儿,才点头示意:

“来,使劲!

”两人一齐用力,把小司号员搀了起来。

⑫那人爱抚地扬起袖子,掸了掸司号员脸和头上的积雪,然后扭转身,向着山顶上的人们说道:

“同志们,革命,需要我们往前走哇!

⑬这话声音不高,却有一种震撼人心的力量。

顿时,坐下来的人们都一齐向这人望过来。

那一双双眼睛里,都闪出兴奋和喜悦的光彩。

人们低声传告着什么,有的在努力往起站,有的已经在同志的帮助下站了起来。

人们扛起了枪,挽起了臂膀,结成了一条人的长链,缓缓地向着下山的路移动了。

⑭一个警卫员模样的人,扶着一个伤员来到那人身边低声地说道:

“走吧,您身体不好……”

⑮那人轻轻拂去警卫员伸过来的手,没有应声。

他默默地望望山后,又望望曾昭良,突然,他把一只手搭到了曾昭良的肩头上,问道:

⑯“是党员吗?

⑰“是。

”曾昭良回答。

⑱“你累了吧?

⑲曾昭良望着那双亲切的眼睛,点了点头。

⑳“是啊,困难!

”那人深深地喘了口气,“可是,要是不困难,要你,要我,要我们这些共产党员干什么呢?

”他手抚胸前,喘息了几下,又向曾昭良靠近了些,压低的声音里透着关切,“同志!

你看见了,这里需要留下一个人!

”“是,需要。

”曾昭良应了声。

㉑那人A,然后B,又C。

可是,谁身上又有多余的衣物呢?

㉒警卫员显然弄错了首长的意思,连忙打开皮包,把纸和铅笔递过来。

㉓那人笑了笑,拿起铅笔,向着手上哈了口热气,然后飞快地写着:

㉔“不要停下,继续前进!

㉕然后,那人在命令的后面签上了三个大字——周恩来。

㉖曾昭良看着这个整个红军都衷心敬爱着的名字,顿时,浑身的血液都热起来了。

“是!

周副主席!

”曾昭良激动地接过命令,举手敬礼,并且庄严地复诵着:

“不要停下,继续前进!

㉗“同志!

”周副主席沉重地点了点头,(乙)“我们要走的路,还很长很长。

这路上,有各种各样的关口,共产党员就要出现在这些关口上!

”他紧紧地握住了曾昭良的手,“好,你带走一批之后,把任务再交给下一个同志。

㉘说罢,他搀起了小司号员,向前走去。

㉙走了几步,他又回过头来,关切地嘱咐道:

“同志,记住!

千万不能停下啊!

”

㉚风雪更紧了。

㉛曾昭良紧握着命令,深情地望着长征部队走去的方向。

㉜只见敬爱的周副主席,搀扶着战士,迎着弥漫的风雪,在大步走着,走着……在他的身后,在这千年积雪的雪山上,留下了一长串深深的脚印……

6.周副主席来到山顶后,做了哪些事或决定。

7.阅读㉑段,联系上下文内容选择下面合适的语句填入文中空白处。

(只填序号)

①抚摸着自己身上

②打量着周围的人

③伸手摸了摸曾昭良的衣服

A_______

B________

C___________

8.本文的人物描写很精彩,请从(甲)(乙)两处划线的句子中任选一处,从语言表达或主题的角度提问出问题,并给出答案。

问题:

_____________________________

答案:

_________________________________

9.曾昭良看到雪地上那一长串深深的脚印会想些什么、做些什么或者有怎样的感受呢?

请你发挥想象补写一段话。

要求:

100字左右。

三、句子默写

10.下列诗文默写与原文一致的一项是()

A.征于色发于声而后喻,困于心衡于虑而后作。

(《生于忧患

死于安乐》)

B.会挽雕弓如满月,亲射虎,看孙郎。

(苏轼《江城子·

密州出猎》)

C.山气日夕佳,飞鸟相与还。

(陶渊明《饮酒》)

D.而那过去了的,就会成为永久的怀恋。

(普希金《假如生活欺骗了你》)

四、课内阅读

阅读下面的文言文,完成下面小题

余幼时即嗜学。

家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。

天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。

录毕,走送之,不敢稍逾约。

以是人多以书假余,余因得遍观群书。

既加冠,益慕圣贤之道,又患无硕师、名人与游,尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。

先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。

余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;

或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;

俟其欣悦,则又请焉。

故余虽愚,卒获有所闻。

当余之从师也,负箧曳屣,行深山巨谷中,穷冬烈风,大雪深数尺,足肤皲裂而不知。

至舍,四支僵劲不能动,媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和。

寓逆旅,主人日再食,无鲜肥滋味之享。

同舍生皆被绮绣,戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环,左佩刀,右备容臭,烨然若神人;

余则缊袍敝衣处其间,略无慕艳意。

以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。

盖余之勤且艰若此。

今虽耄老,未有所成,犹幸预君子之列,而承天子之宠光,缀公卿之后,日侍坐备顾问,四海亦谬称其氏名,况才之过于余者乎?

11.解释下列句子中加点的词语。

(1)录毕,走送之

走:

__________

(2)腰白玉之环

要:

______________

12.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请。

(2)以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。

13.请结合两段文字,分析宋濂在学业上能取得成功的原因。

(用四字短语概括)

14.第一段画线句子中老师对学生的态度,你是否赞同?

说说理由。

五、诗歌鉴赏

阅读下面的宋词,完成下列小题。

蝶恋花

柳永

伫倚危楼风细细,望极春愁,黯黯生天际。

草色烟光残照里,无言谁会凭阑意。

拟把疏狂图一醉,对酒当歌,强乐还无味。

衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。

江城子·

密州出猎

苏轼

老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍。

锦帽貂裘,千骑卷平冈。

为报倾城随太守,亲射虎,看孙郎。

酒酣胸胆尚开张,鬓微霜,又何妨?

持节云中,何日遣冯唐?

会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。

15.《蝶恋花》和《江城子·

密州出猎》中,各有一个字很好地体现了作者的情感基调,它们分别是:

“____”和“____”。

16.下列对两首词的理解不恰当的一项是()

A.柳词抒写儿女之情,苏词抒写家国天下的抱负。

B.柳词借景抒情,苏词多用典故。

C.柳词委婉含蓄,苏词豪放激越。

D.柳词结尾出现名句,苏词通篇是名句。

六、语言表达

17.那场百年难得一遇的大雪,那漫天雪花,大地银装,让人记忆犹新,请你运用下面的词语和诗句写一段描写雪景的片段。

(至少用一种修辞手法,不少于50字)

漫天飞舞

罩上

苍苍茫茫

忽如一夜春风来,千树万树梨花开

七、名著阅读

18.名著阅读。

我到后不久,就见到了A

,他是个面容瘦削、看上去很像林肯的人物,个子高出一般的中国人,背有些驼,一头浓密的黑发留得很长,双眼炯炯有神,鼻梁很高,颧骨突出。

我在那一刹那间所得的印象,是一个非常精明的知识分子的面孔,可是在好几天里面,我总没有证实这一点的机会。

(1)划线A处写的人物是___________,斯诺对A“在那一刹那所得的印象”是一个非常精明的知识分子。

阅读《红星照耀中国》后,你对A有怎样的印象呢?

请结合原文说一说。

(2)《红星照耀中国》中有许多英雄领袖人物,请根据语段的描述写出人名。

大个子,像只老虎一样强壮有力。

年过半百,但仍很健康,他不知疲倦。

生活跟他的部下一样简单。

他不计较个人财物——除了马匹。

一直忠于党,从来没有违反过党的纪律。

总希望别人提出批评,留心听取意见。

(___________)

贫苦农民家庭出身,从小在私塾念书,还上了小学、中学,后来考入了成都的高等师范学校体育科。

他逐渐接受了革命反帝的思想,思考怎样救国救民,一直没有明确的答案。

为了追求革命,寻找共产党不远万里到了法国,又到德国柏林,最后在周恩来的帮助下,他实现了参加中国共产党的愿望。

(3)下列关于《红星照耀中国》的叙述不正确的是(______)

A.“在某种意义上讲,这次大迁移是历史上最大的一次流动的武装宣传。

”这里的“大迁移”指的是红军长征。

B.这是一部具有新闻报道性的作品,及时是他畅销不衰的首要和基本因素。

C.该书以作者陕北之行的经历为线索,切实报道共产党人的生活和精神。

D.此书充满激情的政论,忠于客观事实,具有“事实胜于雄辩”的威力。

八、综合性学习

19.综合性学习。

在“环保小课题研究”综合性学习中,学校积极组织同学们参加遵义市“双创一巩固”(创建全国文明城市、创建国家环保模范城市、巩固国家卫生城市)活动。

结合这次活动,请你回答下列问题。

(1)请你为“创建国家环保模范城市”活动确定一个研究课题。

______________________________________

(2)请你为“创建全国文明城市”活动提一条合理化建议。

________________________________________

九、作文

20.生活里充满着许多不如意。

它们常让我们沮丧、难过、难堪、犹疑……但也总有一些人、一些事,让我们觉得相遇一场,是命中注定。

那些不期而遇的温暖让人印象深刻,成为生命里多彩的小确幸。

请以“不期而遇的温暖”为题,写一篇文章。

①字数不少于800字;

②有真情实感,不得套写抄袭;

③不限文体(诗歌除外),文体特征鲜明;

④不得透露个人相关信息。

参考答案

1、

2、