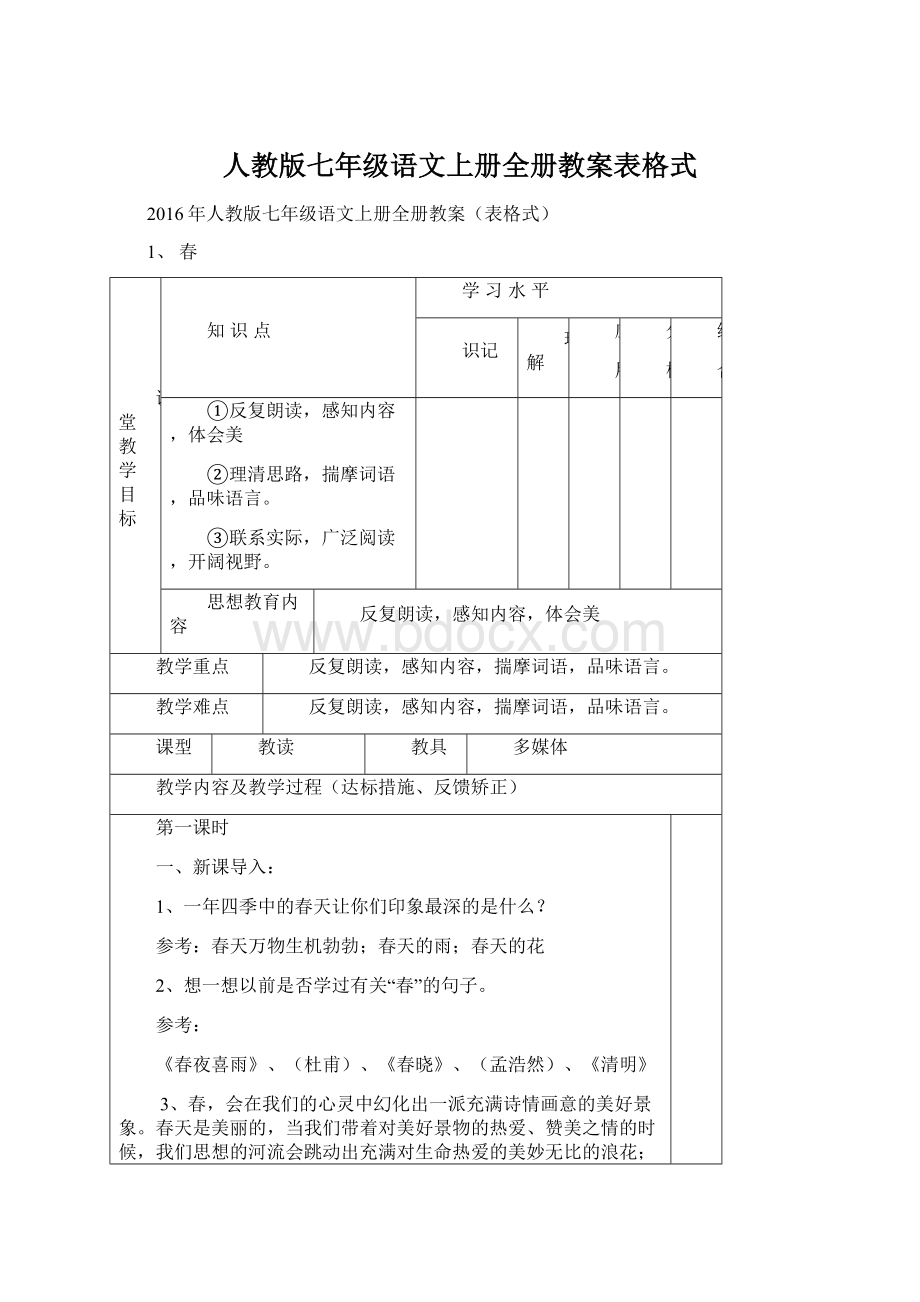

人教版七年级语文上册全册教案表格式Word格式.docx

《人教版七年级语文上册全册教案表格式Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人教版七年级语文上册全册教案表格式Word格式.docx(114页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

(提醒学生看P64注解①)

3、(展示课件)补充介绍。

三、初步感知课文:

1、课件展示:

生字词。

(要求学生找写在作业本上)

2、听朗读(配画配乐)

要求:

对照课文,找找看是不是有不一样的地方;

注意停顿;

给生字词注音,解释。

3、解决生字词。

(请学生到黑板上写出来,教师利用课件订正)

4、文章的题目是“春”,那么作者写了春天中哪些东西?

分别是在课文的第几段?

春天的草(3);

春天的花(4);

春天的风(5);

春天的雨(6);

春天中的人们(7)。

四、具体分析:

1、春天的草。

⑴“偷偷的”,“钻”——写出小草破土而出的挤劲,顽强的生命力,写出不经意间,春草悄然而出的情景和作者惊喜的感觉。

这样使无意识的、无情感的小草似乎有了意识,有了情感(修辞:

拟人)

。

⑵“嫩嫩的,绿绿的”——写出了春草嫩绿的特点。

⑶哪一句可以看出小草的生长的状态?

——第二句——长势喜人,面积大。

⑷除了写这些,还写了在草地上玩耍的人们,为什么要写呢?

写人是为了衬托草,因为春天的草太可爱了,软绵绵的,所以有许多人想亲近它。

(间接描写)

▼⑸小结:

(展示课件,全班齐读后提醒停顿,再读)

⑹拓展:

你能给这幅春草图配一句古诗吗?

“野火烧不尽,春风吹又生”;

“浅草才能没马蹄”

2、春天的花。

⑴齐读

(要求:

思考“写春天的草作者用了拟人,那么写春天的花作者又用了什么修辞手法呢?

)

⑵评价朗读。

⑶写了哪些地方的花?

可以看出作者是怎样观察的?

树上的桃花、杏花、梨花,地上的小野花。

作者的视线是从上往下的。

⑷写树上的花,从哪几个方面来写的呢?

先写树上的花竞相开放。

再写花的颜色多种多样(从视觉)。

接着写花的香(从嗅觉、味觉)。

⑸写春草用了实写与虚写相结合的方法,写花用没用这种方法呢?

用了,用想象中秋天果实的丰收,和现实中花下成千上百的蜜蜂、蝴蝶的多来衬托花多、花艳、花香。

⑹这段里面用了哪些修辞手法?

找出例子。

拟人、排比、比喻、衬托等修辞手法。

▼⑺小结:

课件展示。

⑻拓展:

你也来给这幅春花图配一句古诗。

“满园春色关不住,一枝红杏出墙来”、“乱花渐欲迷人眼”、“红杏枝头春意闹”

五、作业设计:

我们今天学了如何写春天的草和花,作者用了许多修辞的手法现在已经是秋天了,秋天果实最多,你们试着来写写秋天的果实,要求用上两到三种的修辞手法;

字数不少于50个字。

多媒体

第二课时

一、认知性朗读,读准字音,疏通字词,朗读中教师正音,学生圈点。

二、潜心精读:

1、春天的风。

(1)、春天的风有什么样的特点?

——柔和(触觉)

(2)、作者除了用到了触觉,还从哪些方面不定期写春天的风?

嗅觉听觉。

(3)、这一段中作者用了什么修辞方法?

——引用

2、春天的雨。

(1)、春雨有什么特点呢?

——像牛毛(密)、像花针(亮)、像细丝(细)、薄烟(轻)

(2)、作者在这里用了什么修辞方法?

——比喻、排比

(3)、作者还写了雨中的什么景物?

是用了什么方法、顺序?

——写了雨中的树、草、灯、人的活动。

从静写到了动,从近写到了远。

(4)写春天的雨,作者一方面从正面写春雨的特点,另一方面用雨中的景物和人的活动从侧面来衬托春雨的可爱。

3、春天的人们。

(1)、以上几幅图都是写景那么春天的人们又是怎样的呢?

——欢天喜地的出来迎春,感受春的美丽。

(2)作者是从哪几个方面写起的?

——从“风筝,引到了孩子,扩展到“家家户户、老老小小”。

3)表现了人们什么样的精神状态?

——春天给人们带来了希望,写了人们对美好未来的向往。

三、小结:

文章一共写了五幅图:

春草图、春花图、春风图、春雨图、迎春图。

四、作业设计:

思考:

1、为什么人们要迎春呢?

除了迎春图写了人们对春天的感受,文章哪里还写到了?

作者对春天是什么样的感觉?

2、文章最后的三句在文章中的作用是什么?

3、背诵课文。

第三课时

一、齐读课文。

二、抽查背诵。

三、精读前后两部分。

1、“盼望着,盼望着,东风来了,春天的脚步近了”

这一句用了两种修辞方法,能找出来吗?

能讲讲它们的作用吗?

——叠用:

把作者“盼春”的急切心情表现了出来;

拟人:

形象,准确地表达出了春天还未到来。

◆“盼望着,盼望着”——期待春天的心情多么殷切。

东风来了——报告春天的消息。

春天的脚步近了——赋予春以人的动作,表现了作者殷切而又喜悦的心情。

2、课文的最后三句“赞春”如何“赞”的呢?

◆课文最后三段的三个比喻句,总写春天的新(娃娃)、美(小姑娘)、力(青年)。

春天是新的,她有旺盛的生命力;

春天是美的,她活泼生动;

春天是健壮的,她充满了力量。

四、教师小结

在理清了文章的思路之后,同学们针对自己喜爱的图画,抓住重点的字词句,仔细品味、赏析,真正体味到了《春》一文准确生动、朴实鲜活、异常精美的语言。

文章开头写盼春,以

“脚步近了”始,以“领着我们上前去”终,起于拟人,终于拟人,体现了结构的美妙和严谨。

作者用心灵去感受春天的景物,将自己的情感倾注其中,表现出作者向往春天、热爱生活、充满希望的真情实感,是不可多得的美文。

让我们追随着作者的思路,感受作者的感情脉搏,调集起我们对春天的赞美之情去朗读全文。

五、声情并茂地朗读,体会作品的意境、风格,读出对春天的由衷的赞美,可以小组展开朗读竞赛,学生可以互评。

看画面朗读,背诵。

六、体验与反思

①质疑交流

阅读了本文,你的感受是什么?

面对着这大好春色,你准备做些什么?

你还有哪些问题没解决?

学生讨论后,可以向老师质疑,可以向同学提问,以形成对文章的进一步学习与探讨。

[明确]作者笔下的春草、春花、春风、春雨,如同一幅幅细致的工笔画,侧重描绘的是自然界之春;

而迎春图则是集中笔墨描绘了人勤春早之春。

作者像是一位丹青高手,通过细致观察,用心灵,通过含情的画笔,描绘了春天的各种景物,赋予各种景物以鲜明的感情色彩。

结尾以三个形象的比喻,进一步揭示了春天有不可遏制的创造力和无限美好的希望。

②拓展延伸

有人说:

“春天是插花的能手”

“春天是一位伟大的画家”

“春天是个美丽活泼的仙子”

古今中外写春的作品很多,同学们可将自己搜集的关于春的诗文互相交流。

七、作业设计:

《我看冬天》,仿照《春》写一篇文章,字数不限。

2、济南的冬天

①流利、有感情地朗读课文,感知课文内容,把握作者的感情。

②学习作者抓住景物特征展开描写,情景交融的写法。

③体会拟人、比喻等修辞方法在写景中的作用,品味优美的语言。

④培养学生热爱祖国河山的感情,培养学生审美能力。

培养学生热爱祖国河山的感情,培养学生的审美能力。

②体会拟人、比喻等修辞方法在写景中的作用,品味优美的语言。

教学内容:

整体感悟、研读赏析2—5小节。

教学设计:

一、整体感悟:

①导人新课

春天是昂扬向上的,她不仅带给人以视觉上的享受,还带来希望和力量。

冬天带给我们的则是刺骨的寒冷,满目萧索和生活上的不便……但冬天也有雪后的美景、无限的生机和令人向往的温暖。

今天,我们就来追随现代著名作家老舍的足迹,去感受“济南的冬天”。

(板书课题,济南两字写大,突出一下)

②教师配乐范读课文。

注意语气、语速、语调及重音的把握。

③学生自由朗读课文,思考以下问题。

(多媒体或投影显示问题组)

a.为什么说济南是个“宝地”?

b.济南是有山有水的地方,文中写了哪三幅山景图,写水是从什么角度写的?

c.第1小节与第2、4、5小节之间有什么关系?

d.文中渗透作者对济南的冬天什么样的感情?

e.标题可否换为“冬天的济南”?

(四人小组讨论)

[明确](b.c.d.略)

a.济南的冬天无风声、无重雾、无毒日,天气“温晴”;

济南天是慈善的,有美丽的山景;

冬天水不结冰,水是绿色的。

四面环山,像在“小摇篮里”,┅┅

e.不可以。

因为“济南的冬天”表明所写的是济南这一特定地域的冬天;

“冬天的济南”目的在于赞美“冬天”这个特定时令的济南。

④课堂小结:

文章先与北平、伦敦、热带作对比,突出济南天气“温晴”的总特点;

然后具体描绘济南的冬天特有的景致,写山景写了阳光朗照下的山、薄雪覆盖下的山、城外的远山,又绘水色,处处渗透对济南冬天的喜爱。

二、研读赏析

①研读第2—5小节:

学生默读课文思考:

(四人小组讨论)

a.文中写了三幅山景图,还写了水色,各突出了什么特点?

(抓关键词概括)

b.三幅山景图之间有什么关系?

c.四幅景物图你最喜欢哪一幅,为什么?

[明确]

a.阳光朗照下的山——温静;

薄雪覆盖下的山——秀气;

城外的远山—一淡雅。

水色——绿。

b.第一幅图是总写,第二、三幅图是具体写。

c.略

三、作业:

1、练习:

一

2、熟读课文,预习5小节——结尾

3、雨的四季

1.了解作者,积累语言,品味语言。

2.学习作者抓住景物特征的手法。

3.领悟作者热爱自然,热爱生命的意趣。

领悟作者热爱自然,热爱生命的意趣。

了解作者,积累语言。

理解课文基本内容。

情景激趣:

刘湛秋(1935——),当代诗人,翻译家、评论家,被誉为“抒情诗之王”。

兼创作散文、报告文学、小说及编辑诗歌。

著有诗集《写在早春的信笺上》、《温暖的情思》、《生命的欢乐》。

雨是文人的宠儿,对雨的情感,随文人的情感而各有不同,对雨的描写亦随作者的风格而有所不同。

在刘湛秋先生笔下,抒发了怎样的情感?

写出了怎样的形象,让我们一起走进《雨的四季》

探究生趣

第一步,泛读课文。

指导学生阅读时,要求用着重号标出散文写作的对象,用横线标出文章的线索、文眼等,用序号标出意义段,用波浪线标出抒情或议论的文字。

分别找出描写不同季节的雨的特征的文字,批注自己的阅读体会,列出不懂之处。

在阅读过程中校正读音,积累词语:

探究结构

学法指导:

理解文章整体结构,要注意通过文章的结构特色、文中提示思路的词语或句子加以理解。

散文的一般结构方式为提出对象,对对象进行直接描写和间接描写,点明意义。

理解结构要从抓线索或文眼入手。

1.本文有怎样的行文线索?

明确:

一条是以四季景物的描写为线索,一条是对雨的情感为线索。

即:

喜欢(美)爱恋(活力、滋润、流动)

2.划分段落,概括大意

第一部分(①):

我喜欢四季的雨

春雨:

美丽、娇媚

第二部分(②~⑤)四季的雨的特征夏雨:

热烈、粗犷

秋雨:

端庄、沉思

冬雨:

自然、平静

第三部分(⑥)四季的雨对我的影响。

总结固趣:

作者用诗化的语言、抓住各季节雨的特征绘出如画的四季雨景,在其中融入了作者的情感。

布置作业

深入阅读课文,并对课文作个性理解。

情景激趣

刘湛秋的散文有一种田园美,被海内外文坛誉为现代山林文学的代表。

其文字自然、亲切、优美,一事一物、一草一木、一色一声,他都能轻松道来,吸引着你,并跟着他的行文一走到底。

今天我们继续学习课文,就是要体会他的行文的风格,领悟他在文中所表现的意趣。

第二步,精读课文,深入理解课文。

一、朗读第一二自然段,然后探究

1.作者喜欢四季之雨的原因是什么?

四季之雨给他的形象和记忆,永远是美的。

2.一场春雨,给大地带来了怎样的变化?

让树枝变柔软了,萌发的树叶简直就起伏着一层绿茵茵的波浪;

让整个大地变美丽了。

小草复苏,发出春天才能听到的沙沙声。

完全驱走了冬天,才使世界改变了姿容。

3.请找出最能表现春雨特征的语句,并概括出春雨的特征:

语句:

水珠子从花苞里滴下来,比少女的眼泪还娇媚。

特征:

美丽、娇媚。

拓展学习:

虞美人听雨

蒋捷

少年听雨歌楼上,红烛昏罗帐。

壮年听雨客舟中,江阔云低断雁叫西风。

而今听雨僧庐下,鬓已星星也。

悲欢离合总无情,一任阶前点滴到天明。

3、雨的四季

①了解诗词有关知识。

②品味语言,体味诗词意境。

③有感情地反复诵读并熟练地背诵。

④启发学生热爱祖国古代文化的思感情,提高文化品位和审美情趣:

启发学生热爱祖国古代文化的思感情,提高文化品位和审美情趣:

品味语言,体会意境,诵读并背诵。

第2课时

二、朗读第三自然段,然后探究

1.“而夏天,就更是别有一番风情了”,这句话有怎样的表达作用?

总领下文内容,能引起读者的阅读兴趣。

2.夏雨给大地带来了怎样的变化?

大地就以自己的丰满而展示它全部的诱惑:

花朵怒放着,树叶鼓着浆汁,数不清的杂草争先恐后地成长;

暑气被降低了,雨打荷尔蒙叶之声与蝉声蛙声奏起了夏天的雨的交响曲。

3.找出最能表现夏雨特征的语句,并概括出夏雨的特征:

夏天的雨也有夏天的性格,热烈而又粗犷。

热烈、粗犷。

三、朗读第四自然段,然后探究

1.秋雨能对人产生怎样的作用?

使人静谧,使人怀想,使人动情。

2.找出最能表现秋雨特征的语句,并概括出秋雨的特征:

雨,似乎也像出嫁生了孩子的母亲,显得端庄而又沉思了。

端庄、沉思。

四、朗读第五自然段,然后探究

1.冬雨能产生怎样的影响?

给南国城市和田野带来异常的谧静。

2.找出最能表现冬雨特征的语句,并概括出冬雨的特征:

它既不倾盆瓢泼,又不绵绵如丝,或淅淅沥沥,它显出一种自然、平静。

自然、平静。

五、朗读第六自然段,然后探究

1.一年四季的雨对作者产生了怎样的影响?

给他的生命带来活力,给他的感情带来滋润,给他的思想带来流动。

2.“但在北方干燥的城市,我们的相逢是多么稀少!

只希望日益增多的绿色,能把你请回我们的生活之中。

”这几句话表达了怎样的内容?

对北方少雨感到遗憾,希望日益增多的绿色能改变北方少雨的现状,进一步表达了作者对雨的喜爱。

探究中心

理解中心,要找出文章的写作重点和文章中对整体内容进行抒情或议论的部分;

指导学生结合上述内容,根据作者的写作背景、意图等概括出文章的中心,并理解含义;

理解这个中心的深刻或新颖之处,并理解这个中心在原文中是如何表达出来的;

指导学生理解这个中心对自己的启示。

1.本文表达了怎样的中心?

作者通过形象化的描写,写出了雨的亲切可爱,寄托了作者对雨的赞美与喜爱,进而表现了作者对生命与大自然的热爱。

第三步,选读相关内容,个性解读,读写结合。

一、个性解读。

指导学生根据自己的生活经历、知识等对作品作个性解读。

课堂探究:

1.你对本文还有哪些与众不同的见解?

2.本文的主旨对你有何启示?

二、读写结合。

找出文中最主要的写作手法,体现作者是如何表达的,有怎样的表达效果?

2.以《我生命中一场难以忘怀的雨》为题,写一篇不少于600字的文章,要注意借鉴刘湛秋在《雨的四季》中的写作技巧。

总结固趣

本文通过细致描写雨的景象、雨的音响、雨的气息,表现出了雨的趣味、雨的性格、雨的情义,把雨表现得可感可触,表现得亲切可爱。

文章用诗化的句子,增强了形象感和动作性的表达。

体现了作者对雨的爱恋和对生活的热爱。

布置作业:

1.预习《秋天》,要求能概述文章内容,拟出不懂或有质疑之处。

2.课外阅读有关雨的诗文,如余光中的《听听那冷雨》、梁遇春的《春雨》等。

趣味教学资料

刘湛秋简介

刘湛秋,男,1935年出生,安徽芜湖人,当代著名诗人,翻译家,评论家,《诗刊》前副主编,中国散文诗学会副会长。

其作品清新空灵,富有现代意识,手法新颖洒脱,立足表现感觉与情绪,既面对生活,又超越时空。

早在八十年代中期,他就被一代大学生誉为“抒情诗之王。

”他结集出版有诗歌、散文、评论、翻译、小说等三十余种,其诗集《无题抒情诗》获过中国新诗奖。

他译的《普希金抒情诗选》、《叶赛宁抒情诗选》为广大读者喜爱,并一度成为畅销书。

近几年,他写作散文颇丰。

以抒发情感,人生为主,笔触细腻,如行云流水,有其独特的唯美的散文风格。

台,港文坛对其散文评价颇高。

作品被译为英,法,日,意,俄,德,西等多种文字。

4

、古代诗歌四首

学习《观沧海》

东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中;

星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。

作者及写作背景

曹操,字孟德,东汉末政治家、军事家、诗人。

当时正处于事业的最高峰。

他已削平了北方群雄,现在又打跨了乌桓和袁绍残部,消除了后患,统一了北方。

如果再以优势的兵力去消除南方割据势力,他就可以荡平宇内,一统天下。

《观沧海》正是北征乌桓归途中经过碣石山时写的。

大战之前,身为主帅的曹操,登上了当年秦皇汉武也曾登过的碣石山,又当秋风萧瑟之际,他的心情像沧海一样难以平静。

他将以自己宏伟的抱负、博大的胸襟融会到诗歌里,借着大海的形象表现出来,使这首诗具有一种雄浑苍劲的风格,成为一篇流传至今的优秀作品。

想一想:

1、全诗以哪个字展开的?

2、这首诗写了几层意思?

从写景的虚实看,哪些诗句是写实景?

哪些诗句写的是虚景?

3、诗中哪些诗句最能体现作者博大的胸怀?

第一层:

点题,交代观海的地点。

“观”字统领全篇,以下十句写观海所见。

第二层3-8句:

描写海水和山岛。

第三层9-12句:

借助奇特的想像来表现大海吞吐日月星辰的气概。

海水荡漾,是动态;

山岛耸立,是静态,相互映衬,显示了大海的辽阔和威严;

再写草木,仍然是静态,次及“洪波”,又回到动态,显示了大海的惊人力量和宏伟气象。

这一层全是写实景。

若若“日月之行”四句写大海,全用虚写,却表现了大海有包容天地的气概,更显示了诗人的博大胸怀。

名句赏析

大海的形象正是诗人形象的化身。

诗人已经削平了北方群雄,现在又打垮了乌桓和袁绍残部,为即将挥师南下统一中国解除了后顾之忧。

在踌躇满志的时候,他借大海的形象抒发了一统天下、建功立业的愿望,写出了千百年来脍炙人口的雄浑诗句。

次北固山下王湾五言律诗

客路青山外,行舟绿水前。

首联

潮平两岸阔,风正一帆悬。

颔(hà

n联

海日生残夜,江春入旧年。

颈联

乡书何处达?

归雁洛阳边。

尾联

1、诗的四联各写了什么内容?

四联之间有怎样的联系?

2、哪些诗句直接表达了思乡之情?

3、自主探究想象“湖平两岸阔,风正一帆悬”诗怎样的情景?

如果你身临其境,将会有什么样的感受?

首联:

点题。

“青山”当指北固山,诗人在船上,“客路”即驿道,想像船到镇江后,还要乘驿车到别处,暗含旅途奔波之意。

颔联:

写船上所见景色。

“平”“阔”“正”“悬”四字炼得好:

“潮平”,两岸才显得宽阔;

“风正”,帆才有悬空的态势。

“潮平”句,又是为颈联中“江春”句作铺垫。

颈联:

既写景又点明了时令。

“残夜”指夜将尽而未尽之际。

残夜而东方海日已升,旧年而江上已是春天——时间过得这么快,怎能不令人感慨系之!

这两句不仅写景逼真,叙事确切,而且表现出具有普遍意义的生活真理,给人以乐观、积极、向上的艺