初中物理总复习笔记资料下载.pdf

《初中物理总复习笔记资料下载.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《初中物理总复习笔记资料下载.pdf(53页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

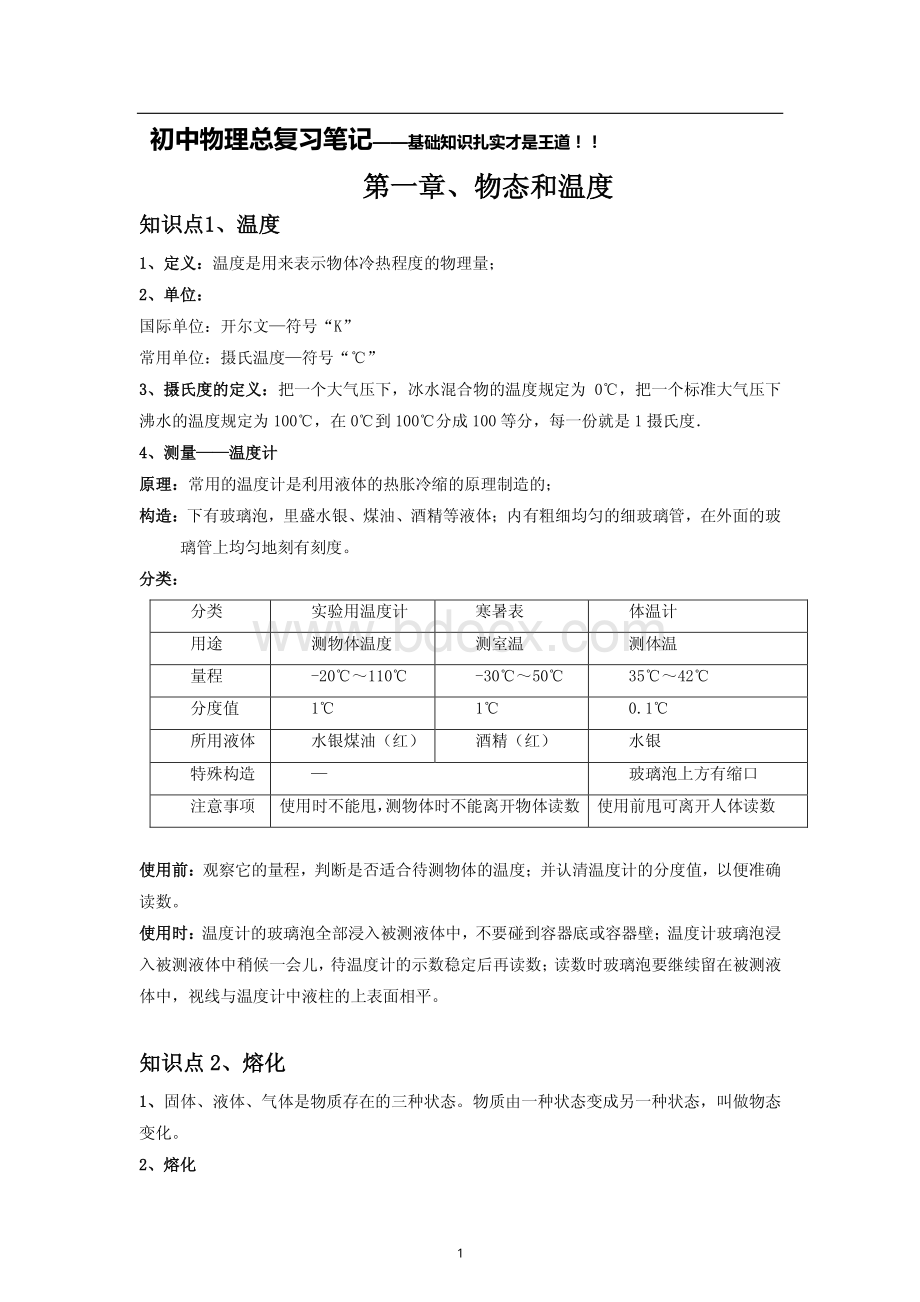

分类:

分类实验用温度计寒暑表体温计用途测物体温度测室温测体温量程-20110-30503542分度值110.1所用液体水银煤油(红)酒精(红)水银特殊构造玻璃泡上方有缩口注意事项使用时不能甩,测物体时不能离开物体读数使用前甩可离开人体读数使用前:

使用前:

观察它的量程,判断是否适合待测物体的温度;

并认清温度计的分度值,以便准确读数。

使用时:

温度计的玻璃泡全部浸入被测液体中,不要碰到容器底或容器壁;

温度计玻璃泡浸入被测液体中稍候一会儿,待温度计的示数稳定后再读数;

读数时玻璃泡要继续留在被测液体中,视线与温度计中液柱的上表面相平。

知识点2、熔化知识点2、熔化1、1、固体、液体、气体是物质存在的三种状态。

物质由一种状态变成另一种状态,叫做物态变化。

2、熔化2、熔化1定义:

定义:

是物质由固态变为液态的过程特征:

特征:

固体在熔化过程中吸热条件:

条件:

达到熔点,持续吸热晶体:

晶体:

有确定熔化温度的固体叫晶体;

常见的晶体有海波、冰、石英、水晶和各种金属等非晶体:

非晶体:

没有确定熔化温度的固体叫非晶体常见的非晶体有松香、玻璃、蜂蜡、沥青熔点:

熔点:

晶体熔化时所需的确定温度。

图像:

晶体熔化图像:

非晶体熔化图像:

举例:

春天“冰雪消融”炼钢炉中将铁化成“铁水”知识点3、凝固知识点3、凝固定义:

是物质由液态变为固态的过程特征:

固体在熔化过程中放热条件:

达到凝固点,持续放热凝固点:

凝固点:

晶体形成时所需的确定温度。

晶体凝固图像:

非晶体凝固图像:

冬天河流结冰铜像雕塑知识点4:

汽化知识点4:

汽化定义:

物质从液态变为气态叫汽化特征:

吸热两种方式:

蒸发两种方式:

蒸发:

在任何温度下都能发生,且只在液体表面发生的缓慢的汽化现象;

2沸腾沸腾:

在一定温度下(沸点),在液体表面和内部同时发生的剧烈的汽化现象;

沸腾和蒸发的区别和联系:

蒸发沸腾不同点发生地点只在液体表面进行在液体表面和内部同时进行温度条件在任何温度下都可发生在一定温度(沸点)下才能发生剧烈程度比较平和剧烈共同点都是汽化现象,都需要吸收热量,都是液体变为气体影响蒸发快慢的因素:

影响蒸发快慢的因素:

温度、液体表面积、液体上方空气流速沸腾的条件:

沸腾的条件:

达到沸点,持续吸热现象:

现象:

a湿衣服放在户外,很快就会干b教室洒过水后,水很快就干了知识点5:

液化知识点5:

液化定义:

物质从气态变为液态叫液化特征:

放热方法:

方法:

(1)降低温度;

(2)压缩体积(增大压强,提高沸点)如:

氢的储存和运输;

液化气现象:

a水开后,壶嘴看见“白气”(壶中汽化出水蒸气,遇到冷空气液化成雾状小水珠)b夏天自来水管和水缸上会“出汗”(空气中的水蒸气遇冷液化成水珠)知识点6:

升华和凝华知识点6:

升华和凝华物质从固态直接变为气态叫升华;

物质从气态直接变为固态叫凝华,升华吸热,凝华放热;

升华现象:

樟脑球变小;

冰冻的衣服变干;

人工降雨中干冰的物态变化;

凝华现象:

雪的形成;

北方冬天窗户玻璃上的冰花(在玻璃的内表面)知识点7:

霜露雾雨雪雹“白气”的形成知识点7:

霜露雾雨雪雹“白气”的形成温度高于0时,水蒸汽液化成小水滴成为露;

附在尘埃上形成雾;

温度低于0时,水蒸汽凝华成霜;

水蒸汽上升到高空,与冷空气相遇液化成小水滴,就形成云,大水滴就是雨;

云层中还有大量的小冰晶雪(水蒸汽凝华而成),小冰晶下落可熔化成雨,小水滴再与0冷空气流时,凝固成雹;

“白气”是水蒸汽遇冷液化而成的3第二章、物质的简单运动第二章、物质的简单运动知识点1机械运动和参照物知识点1机械运动和参照物1、机械运动:

1、机械运动:

一个物体相对于另一个物体位置的改变,叫做机械运动,简称为运动机械运动一般指的是宏观物体的运动2、参照物:

2、参照物:

宇宙是由运动的物质组成的,宇宙中一切物体都在运动,绝对静止的物体是没有的平时我们认为是静止的树木、房屋,实际上也随地球一起绕太阳运动,可见,说某物体是运动的或静止的,要看是以另外的哪个物体作标准而言,如前述中的树木、房屋以地球为标准是静止的,但以太阳为标准则是运动的,所以,在研究一个物体的运动情况时,总是事先选择一个物体作标准,这个被选作标准的物体叫参照物,在选取了参照物后,判断一个物体是“运动”还是“静止”,就是看物体与参照物之间有无位置的变化,有位置变化则物体是运动的,否则物体就是静止的知识点2速度、速度单位及换算知识点2速度、速度单位及换算1、速度的单位:

1、速度的单位:

由速度的定义式可知,速度单位由路程单位与时间单位相除复合而成在国际单位制中,由于v=s/t中,距离的主单位是m,时间的主单位是s,所以速度的主单位是m/s;

在交通运输中,路程常以km为单位,时间常以h为单位,这样得到的是速度的常用单位km/h除此之外,速度还可为由其它路程单位和时间单位复合而成的单位,如km/min、cm/s2、速度单位的换算:

2、速度单位的换算:

速度单位的换算通常可由以下两种方法进行:

3、由路程和时间单位分别换算求得3、由路程和时间单位分别换算求得这种方法先将组成复合单位的各单位分别进行换算,然后再通过计算得到结果这种方法适用于所有复合单位间的换算(单算合一-长度与长度换算,时间与时间换算,最后合在一起)如想知道72km/h?

m/s,便可按上述方法进行如下计算:

72km/h72km1h721000m20m/s13600s,又如想知道5m/s?

km/min,可由如下计算求得:

35m510km5m/s0.3km/min11smin604、由速度单位间的进制求得4、由速度单位间的进制求得这种方法是将所需进行换算的速度单位的换算关系记住,直接由它们的换算关系求得4例如由前述方法可求得:

1m/s=3.6km/h,1km/h=1m/s3.6,记住了这两个单位间的换算关系后,在进行这两个单位间的换算时便可由此换算关系进行换算如前面提到的72km/h=?

m/s,就可由72km/h172m/s20m/s3.6求得,又如5m/s?

km/h,可由5m/s53.6km/h=18km/h求得5第三章、声现象第三章、声现象知识点1、声音的产生知识点1、声音的产生1、声音的产生条件:

1、声音的产生条件:

一是有声源,二是有传播声音的介质2、声音产生的原因:

2、声音产生的原因:

声音是由物体的振动产生的振动是指物体在某一位置附近做往复运动,往返一次叫振动一次固体、液体、气体在振动时都能作为声源发声,在生活中所听到的钟声、海浪声和悠扬的笛声,分别是由固体(钟)、液体(海水)和笛子中的气体振动发出的声源的振动通过气体空气、液体、固体等介质传播到人的耳朵里,被人感知后人就听到了声音声音可以传递能量知识点2、声音的传播及传播速度知识点2、声音的传播及传播速度声音在传播时需要介质真空不能传声通常声音在不同介质中的传播速度是不同的声音在固体中传播速度最快,在液体中次之,在气体中最慢,即v固体v液体v气体常温下声音在空气中传播的速度是340m/s知识点3、回声知识点3、回声1、回声的产生:

1、回声的产生:

如果声音在传播过程中遇到较大的障碍物,则发生声音的反射,形成回声2、人能区分回声与原声的条件:

2、人能区分回声与原声的条件:

人耳只能区分时间间隔0.1s以上的两个声音如果回声与原声传到人耳的时间间隔小于0.1s,那么人耳就不能区分回声与原声,这时回声和原声混在一起,使原声加强;

如果回声和原声传到人耳的时间间隔不小于0.1s,人耳就能将回声和原声区别开来,从而听到回声3、利用回声测距:

3、利用回声测距:

声音在同一均匀介质中传播速度是不变的从声源发声到听到回声的过程中,声音的运动经历了“声源障碍物”和“障碍物声源处接收器(如人耳)”两个过程,所以声音从声源到障碍物所需的时间是整个时间的一半,即2tt,则2tsv,因此,当已知声音在某一介质中的传播速度时,只要测出从发声到听到回声的时间,就可算出声源与障碍物之间的距离知识点4声音的三要素知识点4声音的三要素61、音调:

1、音调:

音调就是声音的高低音调是由声源的频率高低决定的,频率越高,音调也越高弦乐器的音调与弦的长短、粗细、松紧有关;

管乐器的音调由发音部分的气体体积大小决定,体积越小,音调越高人的听觉频率范围是20Hz20000Hz,我们把频率高于20000Hz的声音叫做超声波,低于20Hz的声音叫做次声波2、响度:

2、响度:

响度就是人耳感觉到的声音的大小响度由声源的振动幅度决定:

振幅越大,响度越大;

还跟距离声源的远近有关:

距离越远,响度越小在声学中,人们通常用分贝(dB)作为单位来计量声音的大小人的理想声音环境是1540dB;

为保证休息和睡眠,噪声应不超过50dB;

为保证正常工作和学习,应控制噪声不超过70dB;

为保护听力,应控制噪声不超过90dB3、音色:

3、音色:

音色(也叫音品)反映的是声音的品质不同物体发出的声音,音色是不同的,如两个发声体即使发出的声音音调相同,响度也相同,但人耳仍能分辨出来,就是因为它们的音色不同音色取决于发声体本身,不同发声体的材料、结构不同,其振动情况是不同的,发出的声音的特色也就不同参考资料:

音调和响度:

参考资料:

理解音调和响度这两个概念时,要注意生活中的语言与物理学中的语言是有区别的。

在生活中所说的声音高低,有时指音调;

如唱歌时说音起得太高,唱不上去;

有时指响度,如说某人说话太低,听不清但在物理学中指音调时说高低,指响度时说大小,二者不能混淆。

“音调高就是响度大,音调低就是响度小”这种说法是不对的又如日常生活中所说“高声大叫”、“低声细语”中的“高、低”实际指的是响度大小,而“高音歌唱家”、“低音歌唱家”才是指音调高低.知识点5人耳听到声音的条件知识点5人耳听到声音的条件1、人耳要听到声音,必须满足以下三个条件:

1、人耳要听到声音,必须满足以下三个条件:

(1)、发声体振动,发出在人的听觉频率范围内响度足够的声音;

(2)、具有能传播声音的介质;

(3)、人耳具有正常的听觉2、人耳听到声音的具体过程如下:

2、人耳听到声音的具体过程如下:

发声体振动引起周围的介质发生振动,这种振动以发声体为中心由近及远向外传播,形成声波声波传播到人耳处,引起人耳鼓膜发生相应的振动,形成听觉,这样人就能听到声音了参考资料:

我们是怎样听到他人的声音的呢?

物体振动时,我们不一定能听到声音。

首先,声音的传播需要一定的媒介,即传播物质,假如声源处与人耳处之间是真空,则人耳听不到声音(宇航员在太空中就不可能直接交谈);

其次,人的听觉有一定的限度,大多数人能够听到的声音的频率范围,大约是每秒20次到720000次,所以当发声体的振动频率低于每秒20次或高于20000次时,人耳也听不到此声音;

第三,人耳能否听到声音还与声音的响度有关,若发声体振幅