单相电压型全桥逆变电路设计.docx

《单相电压型全桥逆变电路设计.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《单相电压型全桥逆变电路设计.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

单相电压型全桥逆变电路设计

第一章绪论

整流技术的开展概况

正电路广泛应用于工业中。

整流与逆变一直都是电力电子技术的热点之一。

桥式整流是利用二极管的单向导通性进展整流的最常用的电路。

常用来将交流电转化为直流电。

从整流状态变到有源逆变状态,对于特定的实验电路需要恰到好处的时机和条件。

根本原理和方法已成熟十几年了,随着我国交直流变换器市场迅猛开展,与之相应的核型技术应用于开展比拟将成为业内企业关注的焦点。

目前,整流设备的开展具有如下特点:

传统的相控整流设备已经被先进的高频开关整流设备所取代。

系统的设计已经由固定式演化成模块化,以适应各种等级、各种模块通信设备的要求。

加上阀控式密封铅酸蓄电池的广泛应用,为分散供电创造了条件。

从而大大提高了通信网运行可靠和通信质量。

高频开关整流器采用模块化设计、N1配置和热插拨技术,方便了系统的扩展,有利于设备的维护。

由于整流设备和配电设备等配备了微机监控器,使系统设备具有了智能化管理功能和故障保护与自保护功能。

新旗舰、新技术、新材料的应用,使高频开关整流器跃上了一个新台阶。

第二章设计方案与其原理

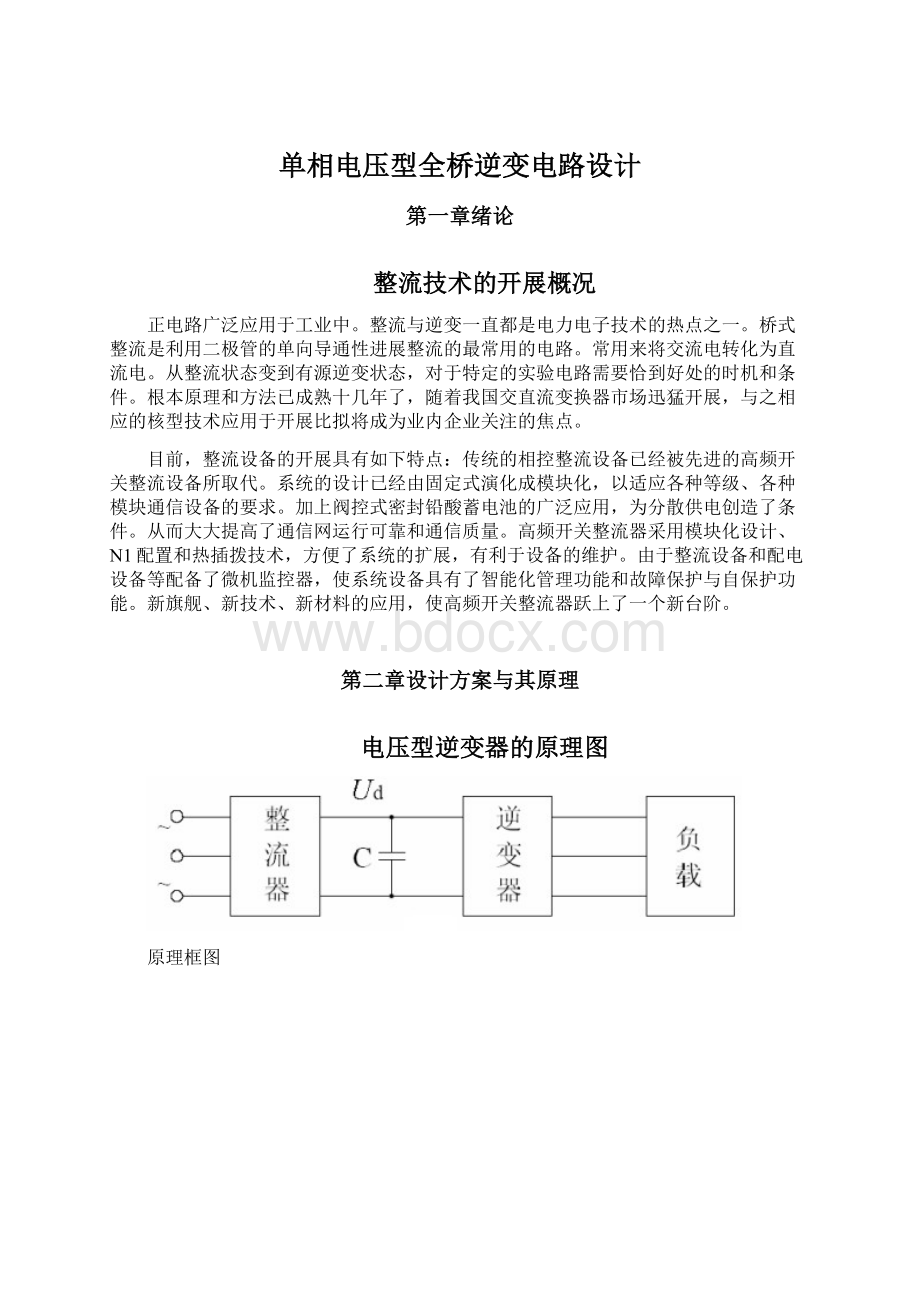

电压型逆变器的原理图

原理框图

等效图与其输出波形

当开关S1、S4闭合,S2、S3断开时,负载电压uo为正;

当开关S1、S4断开,S2、S3闭合时,uo为负,如此交替进展下去,就在负载上得到了由直流电变换的交流电,uo的波形如上图(b)所示。

输出交流电的频率与两组开关的切换频率成正比。

这样就实现了直流电到交流电的逆变。

电压型单相全桥逆变电路

它共有4个桥臂,可以看成由两个半桥电路组合而成。

两对桥臂交替导通180°。

输出电压和电流波形与半桥电路形状一样,幅值高出一倍。

改变输出交流电压的有效值只能通过改变直流电压Ud来实现。

可采用移相方式调节逆变电路的输出电压,称为移相调压。

各栅极信号为180º正偏,180º反偏,且T1和T2互补,T3和T4互补关系不变。

T3的基极信号只比T1落后q(0第三章仿真概念与其原理简述

3.1系统仿真概述

1、根本概念

所谓系统仿真〔systemsimulation〕,就是根据系统分析的目的,在分析系统各要素性质与其相互关系的根底上,建立能描述系统结构或行为过程的、且具有一定逻辑关系或数量关系的仿真模型,据此进展试验或定量分析,以获得正确决策所需的各种信息。

2、系统仿真的实质

(1)它是一种对系统问题求数值解的计算技术。

尤其当系统无法通过建立数学模型求解时,仿真技术能有效地来处理。

(2)仿真是一种人为的试验手段。

它和现实系统实验的差异在于,仿真实验不是依据实际环境,而是作为实际系统映像的系统模型以与相应的“人造〞环境下进展的。

这是仿真的主要功能。

3、系统仿真的作用

(1)仿真的过程也是实验的过程,而且还是系统地收集和积累信息的过程。

尤其是对一些复杂的随机问题,应用仿真技术是提供所需信息的唯一令人满意的方法。

(2)对一些难以建立物理模型和数学模型的对象系统,可通过仿真模型顺利地解决预测、分析和评价等系统问题。

(3)通过系统仿真,可以把一个复杂系统降阶成假如干子系统以便于分析。

(4)通过系统仿真,能启发新的思想或产生新的策略,还能暴露出原系统中隐藏着的一些问题,以便与时解决。

4、系统仿真的方法

系统仿真的根本方法是建立系统的结构模型和量化分析模型,并将其转换为适合在计算机上编程的仿真模型,然后对模型进展仿真实验。

由于连续系统和离散(事件)系统的数学模型有很大差异,所以系统仿真方法根本上分为两大类,即连续系统仿真方法和离散系统仿真方法。

在以上两类根本方法的根底上,还有一些用于系统(特别是社会经济和管理系统)仿真的特殊而有效的方法,如系统动力学方法、蒙特卡洛法等。

系统动力学方法通过建立系统动力学模型(流图等)、利用DYNAMO仿真语言在计算机上实现对真实系统的仿真实验,从而研究系统结构、功能和行为之间的动态关系。

3.2整流电路的概述

整流电路〔rectifyingcircuit〕把交流电能转换为直流电能的电路。

大多数整流电路由变压器、整流主电路和滤波器等组成。

它在直流电动机的调速、发电机的励磁调节、电解、电镀等领域得到广泛应用。

整流电路通常由主电路、滤波器和变压器组成。

20世纪70年代以后,主电路多用硅整流二极管和晶闸管组成。

滤波器接在主电路与负载之间,用于滤除脉动直流电压中的交流成分。

变压器设置与否视具体情况而定。

变压器的作用是实现交流输入电压与直流输出电压间的匹配以与交流电网与整流电路之间的电隔离。

3.3有源逆变的概述

逆变与整流相对应,直流电变成交流电。

交流侧接电网,为有源逆变。

交流侧接负载,为无源逆变。

有源逆变的条件:

负载侧存在一个直流电源E,由他提供能量,其电势极性与变流器的整流电压相反,对晶闸管为正向偏置电压;变流器在起直流侧输出应有一个与原整流电压相反的逆变电压U,其平均值U逆变电路的分类,根据直流侧的电源的性质不同,直流侧是电流源,电流型逆变电路,又称为电流型逆变电路;电压型逆变电路,输出电压是矩形波,电流型逆变电路输出电流是矩形波。

电压型逆变电路的特点:

输出电流波形随负载而变;只有单方向传递功率的功能;故障电流较难抑制。

逆变失败原因与消除方法

有源逆变失败〔逆变颠覆〕是指逆变时,一旦换相失败,外接直流电源就会通过晶闸管电路短路,或使变流器的输出平均电压和直流电动势变成顺向串联,形成很大短路电流。

防止逆变失败的方法:

采用准确可靠的触发电路,使用性能比拟好的的晶闸管,保证交流电源的质量,流出足够的逆变角等。

第四章参数计算

由题意得U2=50Vβ=35。

P=200WE=-70V

Ud2cos〔π-β〕×50×cos145。

=-36.86V·······①

Id=〔Ud-E〕/R··········································②

P=|EId|-Id2R············································③

联立①、②、③得

R=6.199ΩId

晶闸管原件的额定电压为U2=70.71V,取2~3倍的安全储藏电压,并考虑晶闸管额定电压系取200V.

晶闸管元件额定电压IT:

由查表得Kf=IVT/Id=2/,

IT=KfId

取2倍电流安全储藏并考虑晶闸管原件额定电流系列取5A.

实验电路原理与结果图

实验原理图

单相桥式有源逆变原理图说明:

负载侧存在一个直流电源E=70V,由他提供能量,其电势极性与单相桥式的整流电压相反,对晶闸管为正向偏置电压;在前半个周期延迟角为135度时,D1,D3导通,后半个周期D2,D4导通,如此循环,单相桥式在直流侧输出有一个与原整流电压相反的逆变电压Ud=36.86V,其平均值Ud晶闸管1和3门极触发电源参数

晶闸管2和4门极触发电源参数

触发电路的原理:

为简便起见,我们采用了脉冲信号发生器作为晶闸管的触发信号,其参数设定如上两图所示,其中1、3和2、4的参数只有延迟时间不同,相差半个周期,这样就使得两组晶闸管不同时触发,最重要的是脉冲信号发生器的频率和交流电源的频率一样,从而使得电路逆变的顺利进展

晶闸管触发电源的输出波形

Ud波形图

晶闸管1、2、3、4两端的电压波形一样,

1、3的波形与2、4的波形相差半个周期。

流过晶闸管电流与其两端电压

第五章心得与总结

本次电力电子课程设计以单相全控桥式整流与有源逆变电路为研究对象,对其原理做了很深入的理解。

通过本次课程设计暴露出了我在平时学习电力电子技术这门课程中存在的问题。

首先在学习中只局限于课本知识,没有去探索新知识,至使在本次课程设计中出现当拿到课题后毫无头绪,无从下手的问题;其次,在学习了电力电子这门学科后,没能很好的将本学科中的知识互相联系,也没能将本学科和模拟电子技术、数字电子技术等学科相互联系,造成了在设计触发电路时遇到很大的困难,最终在教师的指导下才选择了直接使用信号源作为触发源这一简便的方法;最后,缺少实际的操作,无视了电力电子技术主要在于应用这一点,在设计时由于缺少实践经验,对参数的估算以与各元件参数的设定都走了很多弯路。

本次的课程设计需要查询大量的资料,通过本次设计,明白了不是任何东西都能在网络中轻易得到,还是需要自己的耐心寻找和筛选的。

同时在设计的过程使我对于《Multisim》这款软件从最开始的了解到后来能够简单操作。

通过本次课程设计使我们明白了当面对实际的电力电子技术方面问题时,要能够将自己的理论知识与其结合起来,以与如何将其相互联系从而解决问题的方法,对以后的学习有了更好的指导。

参考文献

1、樊立萍,王忠庆.电力电子技术.:

大学,2006

2、王兆安,黄俊.电力电子技术.:

机械工业,2005

3、童诗白.模拟电子技术.:

清华大学,2001

4、阎石.数字电子技术.:

清华大学,1998

5、邱关源.电路.:

高等教育,1999