解析广东省化州市届高三第二次模拟考试文科综合历史试题Word格式文档下载.docx

《解析广东省化州市届高三第二次模拟考试文科综合历史试题Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《解析广东省化州市届高三第二次模拟考试文科综合历史试题Word格式文档下载.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

儒法并用开始于汉代以后,故排除B项;

题意无法体现儒家学派与法家学派之间结成了利益同盟,故排除D项。

根据“社会改造在于强化礼法”可知战国时期出现思想学说相互融合的现象,故选C。

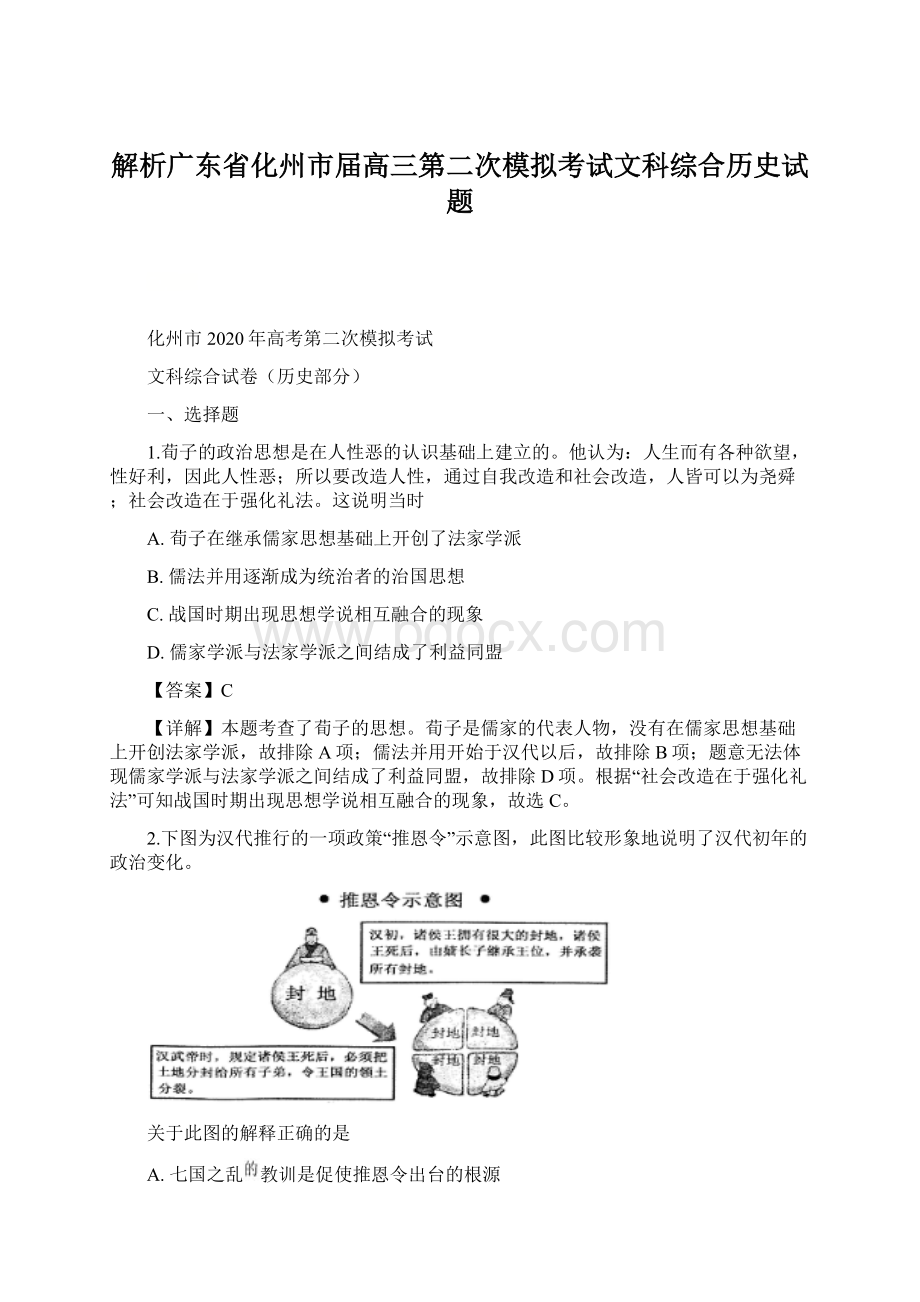

2.下图为汉代推行的一项政策“推恩令”示意图,此图比较形象地说明了汉代初年的政治变化。

关于此图的解释正确的是

A.七国之乱教训是促使推恩令出台的根源

B.推恩令以一种中央与地方相互妥协方式解决了王国问题

C.推恩令体现出了汉武帝及其统治集团的政治智慧

D.推恩令下的政治改革与“独尊儒术”的思想改革目的具有背离性

【详解】汉武帝的政治改革与思想改革根本目的,都是要加强专制主义中央集权,因此目的具有同向性,从示意图可以直观看出,“推恩令”名义是上施德惠,实际上是分割其国以削弱诸侯王的势力,既迎合了武帝巩固专制主义中央集权的需要,又避免激起诸侯王武装反抗的可能,体现了当时统治者的政治智慧,故C项正确。

根据所学知识可知,七国之乱的教训是促使推恩令出台的直接原因,根源在于地方王国势威胁到中央集权,排除A项;

推恩令的根本宗旨是解決王国势力的威胁,中央不可能向地方妥协,只不过方式比较温和,故排除B项。

独尊儒术是思想统一,维护政治统一,而推恩令是削弱地方加强中央集权,即政治统一,所以两者之间是不谋而合的,故D错。

本题选C。

3.北宋时期,由中央派文官担任地方长官,同时设通判负责监督;

地方赋税收入除少量自用外,其余全部由中央掌控。

1804年美国国会通过宪法修正案,规定“宪法既未授予联邦,亦未禁止各州享有的权利,该归各州各自保留”,也就是说宪法单独列举中央的权力而未经列举的权利一概归各州。

古代中国和近代美国的这些措施实际上都是为了

A.协调中央集权与地方分权的矛盾B.加强中央政府的权力

C.给予地方一定自治权D.防止出现地方割据势力

【答案】A

【详解】“中国北宋时期由中央派文官担任地方长官,同时设通判负责监督;

”加强了中央集权,同时协调了中央集权与地方分权的矛盾。

美国宪法协调了中央与地方的权利,实行中央与地方适度分权,故A项正确。

BCD三个选项都只说了一个方面,具有片面性,排除。

4.据史料记载,明朝中后期,江南地区出现了众多农民有目的“迁业(改变原先从事的职业)”现象。

江、浙等地,大批劳动力由种田流入植棉、栽桑,纺纱织布,“尽逐绞绸之利”。

这种“迁业’现象本质上反映的是

A.农村产生了资本主义萌芽

B.国家推行了重商主义政策

C.农村经济结构已发生改变

D.手工业已经成主导产业

本题主要考查学生正确解读材料和运用所学知识解决问题的能力。

由“据记载,在江、浙等地,大批劳动力由种田流入植棉、栽桑,纺纱织布,尽逐绫绸之利”可以分析出农民迁业造成农村经济结构发生了变化,所以本题答案选C项。

A、B材料没有体现;

D项不符合史实。

故选C。

5.1845年,英国“丽如银行”进入中国。

利用银行和钱庄的信用关系,让中国旧式金融业为其服务,特别是利用钱庄为他们推销洋货,购买土特产。

英国“丽如银行”等外国银行进驻清朝

A.以中西结合控制了中国经济命脉

B.客观上阻碍了新式经济因素产生

C.推动了清朝经济与世界市场联系

D.实现中国旧式金融业经营的转型

根据材料信息,结合所学知识可知英国“丽如银行”等外国银行进驻清朝在客观上推动清朝经济与世界经济的联系,即推动了清朝经济与世界市场联系,选C是符合题意的,正确;

材料不涉及“控制了中国经济命脉”方面的信息,选项A不符合题意,排除;

客观上促进了而非阻碍了新式经济因素产生,选项B不符合题意,排除;

英国“丽如银行”等外国银行进驻清朝不能实现中国旧式金融业经营的转型,选项D不符合题意,排除;

故本题选C。

【名师点睛】本题解题的关键点在于理解英国“丽如银行”等外国银行进驻清朝在经济上打开了中国闭关锁国,即推动了清朝经济与世界市场联系。

6.下表是近代上海《申报》和重庆《商务日报》两份报纸发行的广告量。

据下表推断

1926.12

1930.11

1932.5

1934.6

《申报》

洋货商品广告量(条/天)

30

29

43

17

占总商品广告比例(%)

27

21.8

538

22.4

《商务日报》

15

20

41.7

46.8

41.5

38.5

A.传统的生活物资被洋货取代

B.重庆报刊业的西化程度较上海高

C.重庆广告业比上海更加发达

D.重庆地区民族工业发展弱于上海

【答案】D

从材料信息反映的洋货商品广告量占总商品广告比例来看,重庆《商务日报》在多数年份要高于上海《申报》,即民族工业商品广告量的比例少于上海地区,在一定程度上说明重庆地区的民族工业发展弱于上海。

故答案为D项。

A项说法绝对,排除;

材料反映的只是商品广告比例,不能说明重庆报刊业的西化程度就比上海高,排除B项;

材料反映的是不同商品广告比例,无法从总体上得出重庆广告业比上海更加发达的结论,排除C项。

点睛:

解答图表类选择题,对图片、表格要“三看”:

一看图表的时间、空间,界定答题范围;

二看图表反映的问题实质,确定答题方向;

三看图表的关键信息,明确内涵外延。

此类试题在解答时要将教材、图表、选项三者结合起来,进行思考。

本题不仅要分析图表反映的信息,还要根据时间联系当时的民族工业的发展状况作答。

7.1954年6月,周恩来访问印度和缅甸,分别与两国总理发表联合声明,一致同意以和平共处五项原则作为指导中印、中缅关系的基本原则。

和平共处五项原则之所以成为处理国与国之间关系的基本准则主要是因为它

A.超越了意识形态和社会制度的差异,具有包容性和开放性

B.是新中国外交政策成熟的标志

C.指导处理了中国和印度的关系

D.为维护世界和平做出了重大贡献

试题分析:

本题考查和平共处五项原则的意义。

和平共处五项原则现已经成为国际法中的重要一部分,成为处理国际关系的重要原则。

它之所以有这么强大的生命力,很大程度上是由于它所建立国际关系满足各方面利益,跨越了意识形态的差异,有广大的适用性。

因此本题选择A选项。

考点:

现代中国的对外关系·

和平共处五项原则的提出·

和平共处五项原则的意义

8.战国时期李悝的《法经》是中国古代历史上第一部比较系统的成文法典,法典中的法与刑是相通的,且多是禁止性条文。

同时期的罗马也出现了第一部成文法《十二铜表法》,它的影响更深远。

其原因是罗马法

A.强调权利与义务对应

B.条文更清晰详实

C.维护统治阶级的利益

D.适用范围更广泛

《十二铜表法》和《法经》都维护统治阶级的利益,故C项错误;

二者都是成文法,条文都清晰详实,故B项错误;

二者的使用范围都比较广泛,故D项错误;

从材料中“《法经》多是禁止性条文”可知其重在强调义务,而非权力,依据所学知识可知《十二铜表法》则强调权利与义务的对应,故A项正确。

9.英国首相卡梅伦曾说:

“我在英国当首相没有专门的厨师为我做饭,只能去内阁蹭饭。

不仅如此,每年收入全部公开。

每周二、周四还要去下院接受质询,回来基本满脸都是口水。

”上述言辞主要反映了英国首相

A.政治上无实权,必须服从议会B.为官清廉,能与阁臣共进退

C.经济待遇与其政治地位不相称D.作为内阁首脑,接受议会监督

【详解】英国首相“只能去内阁蹭饭……每年收入全部公开。

每周二、周四还要去下院接受质询,回来基本满脸都是口水”,这说明英国首相是内阁首脑,并且接受议会监督,故D正确;

英国首相是英国首脑,有政治实权,故A错误;

材料信息体现不出首相为官清廉,能与阁臣共进退,故B错误;

“去内阁蹭饭”不能说明首相经济待遇低,故C错误。

10.二战结束后,在对德国的处理问题上,英国企图占领德国西北部大工业地区,以制服它在欧洲最大的工商业竞争者又不愿意彻底肃清法西所分子。

材料表明英国

A.继续奉行势力均衡外交政策B.以德国为主要竞争对手

C.不愿和德国法西斯彻底决裂D.最关心德国西北部大工业区

材料“以制服它在欧洲最大的工商业竞争者又不愿意彻底肃清法西斯分子。

”说明英国既要压制德国的发展又不愿彻底削弱德国,由此可知这反映了英国奉行的势力均衡外交政策,故A项正确。

B项从材料中无法得出,排除。

CD两项只反映了材料的一部分,排除。

“势力均衡”又称“大陆均势”或“光荣孤立”,这是英国为维护自身霸权利益而采取的一项外交政策。

其“均势”政策的目的是反对大国谋求大陆霸权,巩固大陆均势,维护英国的霸权地位。

英囯大陆均势政策的实质是使欧洲大陆列强彼此牵制,由英囯操纵欧洲的政治天平,维护英囯利益,实现“光荣孤立”。

11.第二次工业革命后,恩格斯指出:

“资本家本身不得不部分地承认生产力的社会性。

大规模的生产机构和交通机构起初由股份公司占有,后来由托拉斯占有,然后又由国家占有。

”这反映出的本质问题是

A.资本主义国家已经成为垄断组织利益的代表者

B.第二次工业革命促使生产力出现了巨大飞跃

C.第二次工业革命改变了工业生产结构

D.资产阶级对资本主义生产关系进行了局部调整

【详解】随着第二次工业革命的进行,生产力进一步发展,原先的生产组织形式已不能适应生产力发展的需要,于是,垄断组织产生了。

垄断组织的产生是资本主义生产关系的一次大调整,故D项正确。

此时资本主义国家并不是垄断组织利益的代表者,故A项错误。

材料论述的是工业革命对于生产关系发展影响,并不是生产力影响,故B项错误。

工业结构改变不符合材料主旨,故C项错误。

12.20世纪60年代中期的“时代情绪”,可以用许多学者的论文标题来表达,如《在帝国主义的机制下》《拉丁美洲的开发与未开发》《欧洲如何导致非洲的欠发达》。

这反映了当时

A.冷战背景下国际形势的紧张

B.不结盟运动致力于经济斗争

C.世界多极化趋势的日益加强

D.西方国家对外殖民扩张的加剧

【详解】由20世纪60年代中期的“时代情绪”下,出现《在帝国主义的机制下》《拉丁美洲的开发与未开发》《欧洲如何导致非洲的欠发达》等标题,结合史实可知当时国际形势的紧张影响了我国的史学研究,A项正确;

不结盟运动的宗旨是“独立、自主、非集团”,主要反映两大军事集团,以政治斗争为主,B项不符合史实,20世纪60年代中期多极化趋势初露端倪,还没有加强,C项不符合史实;

20世纪60年代中期殖民体系进一步瓦解,D项错误。

13.阅读下列材料,回答问题。

材料一19世纪英国民众文化水平的提高是在没有国家干预的情况下取得的.工业革命中家庭消费观教育体系.英国既有的私立教育系统,如伊顿公学,主要是贵族教育;

也有学徒制的工业教育方式,以师傅带徒弟的方式教授生产经验和技巧,为工业革命生产线培养人才;

良好而完善的宗教和慈善教育制度,则是面对平民的教育,保证了英国初等教育的普及化.这些,产生了英国工业化的基础,并实现了英国工业化的飞跃.

——周详《工业革命与英国教育的兴衰》

材料