届高三地理二轮复习全国通用习题微专题5 内力作Word格式.docx

《届高三地理二轮复习全国通用习题微专题5 内力作Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《届高三地理二轮复习全国通用习题微专题5 内力作Word格式.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

(3)地质构造的类型

(4)地质构造与地表形态的关系及图示

a

分析世界典型地表形态的成因

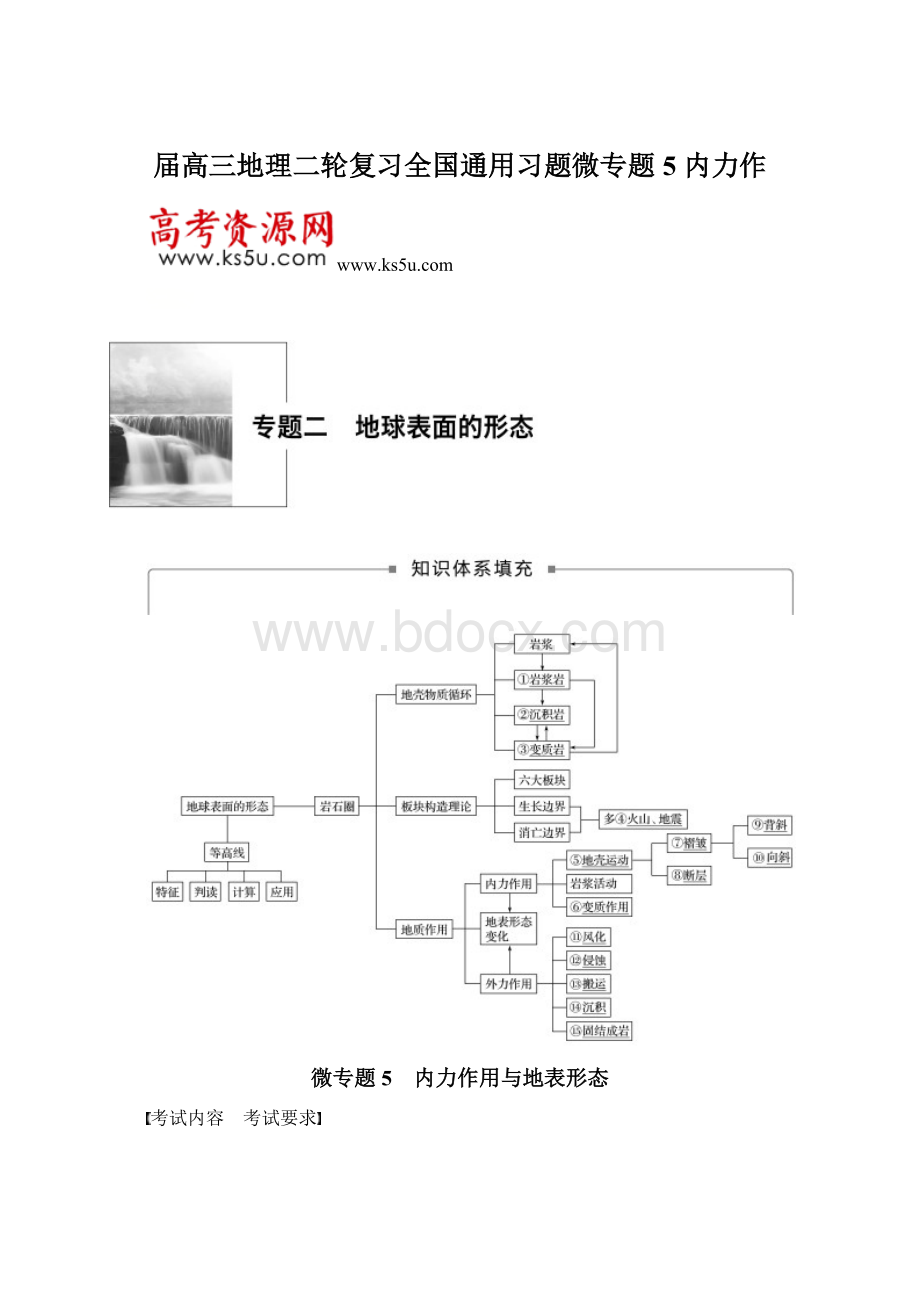

1.地壳物质循环

图中①②③④分别表示冷却凝固、外力作用、变质作用、重熔再生。

2.板块构造学说

(1)板块的划分

全球岩石圈共分为六大板块,除太平洋板块几乎全是海洋外,其余五大板块既有陆地又有海洋。

如下图:

(2)板块运动与地貌

板块相对移动而发生的彼此碰撞或张裂,形成了地球表面的基本地貌。

板块运动

板块张裂区

板块碰撞区

大陆板块与大陆板块相互挤压碰撞

大陆板块与大洋板块相互挤压碰撞

边界类型

生长边界

消亡边界

运动方向

对地貌

的影响

形成裂谷或海洋

形成高峻山脉和巨大高原

海沟、岛弧、海岸山脉

举例

东非大裂谷、红海、大西洋

喜马拉雅山脉、青藏高原

马里亚纳海沟、亚洲东部岛弧、美洲西岸山脉

图示

A级特别提醒

(1)澳大利亚、南亚、阿拉伯半岛、印度半岛、斯里兰卡岛、塔斯马尼亚岛位于印度洋板块。

(2)冰岛——欧亚板块与美洲板块交界处——大西洋“S”形海岭上——生长边界。

(3)新西兰南、北二岛——太平洋板块与印度洋板块交界处——消亡边界。

(4)科迪勒拉山系:

海岸山脉和落基山脉为太平洋板块与美洲板块碰撞形成,安第斯山脉为南极洲板块与美洲板块碰撞形成。

3.地质构造和构造地貌的判读与应用

(1)褶皱与断层的比较

地质构造

褶皱

断层

背斜

向斜

判断

方法

从形

态上

岩层一般向上拱起

岩层一般向下弯曲

岩层受力破裂并沿断裂面有明显的相对位移

从岩层的新老关系上

中心部分岩层较老,两翼岩层较新

中心部分岩层较新,两翼岩层较老

构造

地貌

未侵蚀地貌

常形成山岭

常形成谷地或盆地

大断层,常形成裂谷或陡崖,如东非大裂谷。

断层一侧上升的岩块,常成为块状山或高地,如华山、庐山、泰山;

另一侧相对下降的岩块,常形成谷地或低地,如渭河平原、汾河谷地;

沿断层线常发育成沟谷,有时有泉、湖泊

侵蚀后地貌

背斜顶部受张力,常被侵蚀成谷地

向斜槽部受挤压不易被侵蚀,常形成山岭

C级方法技巧

岩层新老关系的判定方法

(1)根据地层层序律确定:

沉积岩是受沉积作用形成的,因而一般规律是岩层越老,其位置越靠下,岩层越新,其位置越靠上,即越接近地表。

(2)根据生物进化规律判断:

由于生物进化总是由简单到复杂,由低级到高级,因此存在复杂、高级生物化石的岩层总比那些存在简单、低级生物化石的岩层新。

(3)根据岩层的接触关系确定:

岩浆岩可以按照其与沉积岩的关系来判断,喷出岩的形成晚于其所切穿的岩层,侵入岩晚于其所在的岩层。

(4)根据海底岩石形成和扩张过程判断:

如果是海底岩石,则离海岭越近,其形成的地质年代越晚,离海岭越远,其形成的地质年代越早;

或者说离海沟越近,形成的地质年代越早,离海沟越远,形成的地质年代越晚。

(2)地质构造的实践意义

地质构造在工程选址、找水、找矿等方面具有重要的实践意义,可通过下图进行理解:

真题

设问

1.(2016·

浙江文综)对河谷处的地质构造类型和两侧地壳抬升幅度的判断,正确的是

2.(2017·

4月浙江选考)右图是某地质学家绘制的板块碰撞及其影响示意图。

与图中板块A、B对应恰当的是

3.(2016·

4月浙江选考)图中勃朗峰所在山脉是欧亚板块与________板块________(填“碰撞”或“张裂”)而成。

考向

和规律

1.考向:

六大板块的分布、运动方向及产生的影响;

地质构造对地表形态的影响。

2.命题规律

题型:

选择题与非选择题都是本专题的考查形式,其中又以选择题为主,非选择题多以填空题的形式进行考查。

材料特征:

多以区域示意图、地质构造示意图或地貌示意图等示意图和文字材料为载体,呈现考查内容的相关信息。

设问特征:

设问方式比较简单,在选择题中,多是正误判断类或组合类选项,非选择题多是以较为简单的名称、分布或运动方向、地貌特征等为主要设问内容与方向。

选项或答案特征:

围绕材料,结合所学知识,判断出选项的正误或组合的合理性、正确性,归纳出非选择题的正确答案。

例题 1.(2016·

浙江文综)下图为某河谷地质、地貌剖面图,图中地层年代由①到③变老。

图中阶地(用T表示,数字下标表示阶地的级数)指由河流作用形成的高出洪水位的阶梯状地貌。

此河段阶地主要由于地壳抬升形成。

对河谷处的地质构造类型和两侧地壳抬升幅度的判断,正确的是( )

A.向斜 东侧大B.背斜 东侧小

C.向斜 西侧大D.背斜 西侧小

答案 C

解析 河谷处最外侧是石灰岩,向里依次是页岩、砂岩,河谷处岩层地层年代表现为中间新、两翼老的分布规律,据此判断地质构造为向斜,图中河谷西侧的阶地较东侧陡峻,说明西侧地壳抬升幅度大。

例题 2.(2017·

4月浙江选考)下图是“某地质学家绘制的板块碰撞及其影响示意图”。

与图中板块A、B对应恰当的是( )

A.印度洋板块与欧亚板块B.美洲板块与太平洋板块

C.美洲板块与南极洲板块D.非洲板块与欧亚板块

答案 A

解析 仔细观察图示,图中的板块是陆地板块之间的碰撞现象,且有大小之分,小板块在与大板块碰撞后,前端向下俯冲,后端随之隆起,大板块则呈现出一系列的隆起。

这就是喜马拉雅山和青藏高原北侧高大山脉形成过程的模拟图像,故A选项正确。

到长白山天池边上的游人会发现这样一种石头:

遍身气孔,看上去满目疮痍,入水不沉,这就是著名的长白山浮石。

下图为王娟同学拍摄的天池自然风光及天池周边“浮石”图片。

据此完成1~2题。

1.长白山天池形成源于( )

A.火山活动B.溶洞塌陷

C.地壳下陷D.岩石崩塌

2.关于“浮石”的说法正确的是( )

A.“浮石”中能找到动植物化石B.“浮石”孔隙源于外力侵蚀

C.“浮石”与大理岩岩性相同D.“浮石”源于岩浆喷发

答案 1.A 2.D

解析 第1题,长白山天池是火山湖。

第2题,火山口附近的岩浆岩遍身气孔,为喷出型玄武岩(浮石是火山喷发的岩浆在地表凝固后胶结形成的密度较小的石块);

能找到动植物化石的是沉积岩;

岩浆岩源于内力作用;

大理岩是变质岩。

图1为澳大利亚某著名花岗岩景观图(岩石由表及里、层层风化剥离脱落),图2是“岩石圈物质循环示意图”。

读图,完成3~4题。

3.图1中的岩石类型属于图2中的( )

A.甲B.乙C.丙D.丁

4.形成该景观的地质作用是( )

A.①B.②C.③D.④

答案 3.B 4.A

解析 第3题,图1景观的形成是花岗岩(侵入岩)由表及里、层层风化剥离脱落而成,图2中乙为侵入岩。

第4题,读图2分析可知,甲是沉积岩、乙是侵入岩、丙是变质岩、丁是喷出岩;

①表示外力的风化、侵蚀、搬运及沉积作用,②表示变质作用,③表示固结成岩,④表示上升冷却凝固。

故形成图1景观的地质作用对应图2中的①。

5.(2017·

浙江东阳调研改编)读“某岛屿上东西方向延伸的地质、地形剖面图”,古老基底地区先后经历的地质作用可能是( )

A.外力侵蚀——沉积作用——变质作用——岩浆喷出

B.沉积作用——变质作用——岩浆喷出——岩浆侵入

C.变质作用——岩浆侵入——岩浆喷出——外力侵蚀

D.沉积作用——岩浆侵入——变质作用——岩浆喷出

解析 图中基底是片麻岩,是一种变质岩,说明该地发生过变质作用;

花岗岩属于侵入型岩浆岩,侵入到基底之中,说明发生了岩浆侵入;

有火山熔岩分布,说明有岩浆的喷出运动;

花岗岩脉出露地表说明受外力的侵蚀作用,综合判断C项正确。

(2017·

浙江冲刺卷)下图是“北方四岛(南千岛群岛)示意图”。

读图完成第6题。

6.北方四岛的形成原因是( )

A.欧亚板块和太平洋板块碰撞形成B.太平洋板块张裂形成

C.火山喷发而成D.流水沉积形成

解析 北方四岛属于东亚岛弧,地处欧亚板块和太平洋板块消亡边界,由两板块碰撞形成,故A项正确。

11月浙江选考)下图为“某地地质剖面图”。

完成7~8题。

7.甲地所在地形区的地质构造是( )

A.地垒B.地堑

C.背斜D.向斜

8.按成因分类,乙处岩石属于( )

A.喷出岩B.侵入岩

C.沉积岩D.变质岩

答案 7.A 8.D

解析 第7题,根据图示,甲地两侧都有断层,且相对断层两侧的地块上升,故为地垒。

第8题,乙处岩石是片麻岩,片麻岩是由花岗岩变质而成的,属于变质岩。

下图为一典型褶曲剖面。

读图完成9~10题。

9.图示褶曲中,岩层的新老关系为( )

A.自西向东由老到新B.自东向西由老到新

C.自中心向两侧由老到新D.自中心向两侧由新到老

10.图示山岭是( )

A.沿顶部裂隙侵蚀而成的背斜山

B.因槽部坚实抗侵蚀而成的向斜山

C.因顶部坚实抗侵蚀而成的背斜山

D.沿槽部裂隙侵蚀而成的向斜山

答案 9.D 10.B

解析 第9题,图示岩层中心新,两翼老,为向斜。

第10题,由地表形态看为一山岭,结合上题可知是因槽部坚实抗侵蚀而成。

11.读“六大板块示意图”,回答下列问题。

(1)板块构造学说认为海沟是由________板块俯冲到________板块之下形成的,大陆板块与大陆板块相撞形成________。

(2)________板块周边成为世界上最大的火山地震带。

(3)用板块构造学说解释下列现象的主要成因。

红海面积的变化:

____________________________________________________________。

喜马拉雅山脉的形成:

________________________________________________________。

日本群岛的形成:

答案

(1)大洋 大陆 山脉或高原

(2)太平洋

(3)印度洋板块与非洲板块张裂使红海面积不断扩大 印度洋板块与欧亚板块碰撞挤压 太平洋板块俯冲到欧亚板块的下面,欧亚板块受挤压抬升

解析 第

(1)题,大洋板块位置较低,与大陆板块相遇,大洋板块会俯冲到大陆板块之下。

两个大陆板块相撞,二者位置都较高,交界处挤压隆起形成山脉或高原。

第

(2)题,环太平洋地区是全球最大的火山地震带。

第(3)题,红海位于印度洋板块和非洲板块交界处,且相互分离,红海面积不断扩大;

印度洋板块与欧亚板块挤压碰撞形成喜马拉雅山脉;

日本群岛主要是太平洋板块俯冲到欧亚板块之下,挤压碰撞形成的。

12.读下图,回答问题。

(1)从地质构造看,A是__________,B是__________,C是__________。

(2)从地形上看,A是________,B是________,形成的原因分