泾川县荔堡镇原董村土地复垦整理项目初步设计报告学士学位论文.docx

《泾川县荔堡镇原董村土地复垦整理项目初步设计报告学士学位论文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《泾川县荔堡镇原董村土地复垦整理项目初步设计报告学士学位论文.docx(47页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

泾川县荔堡镇原董村土地复垦整理项目初步设计报告学士学位论文

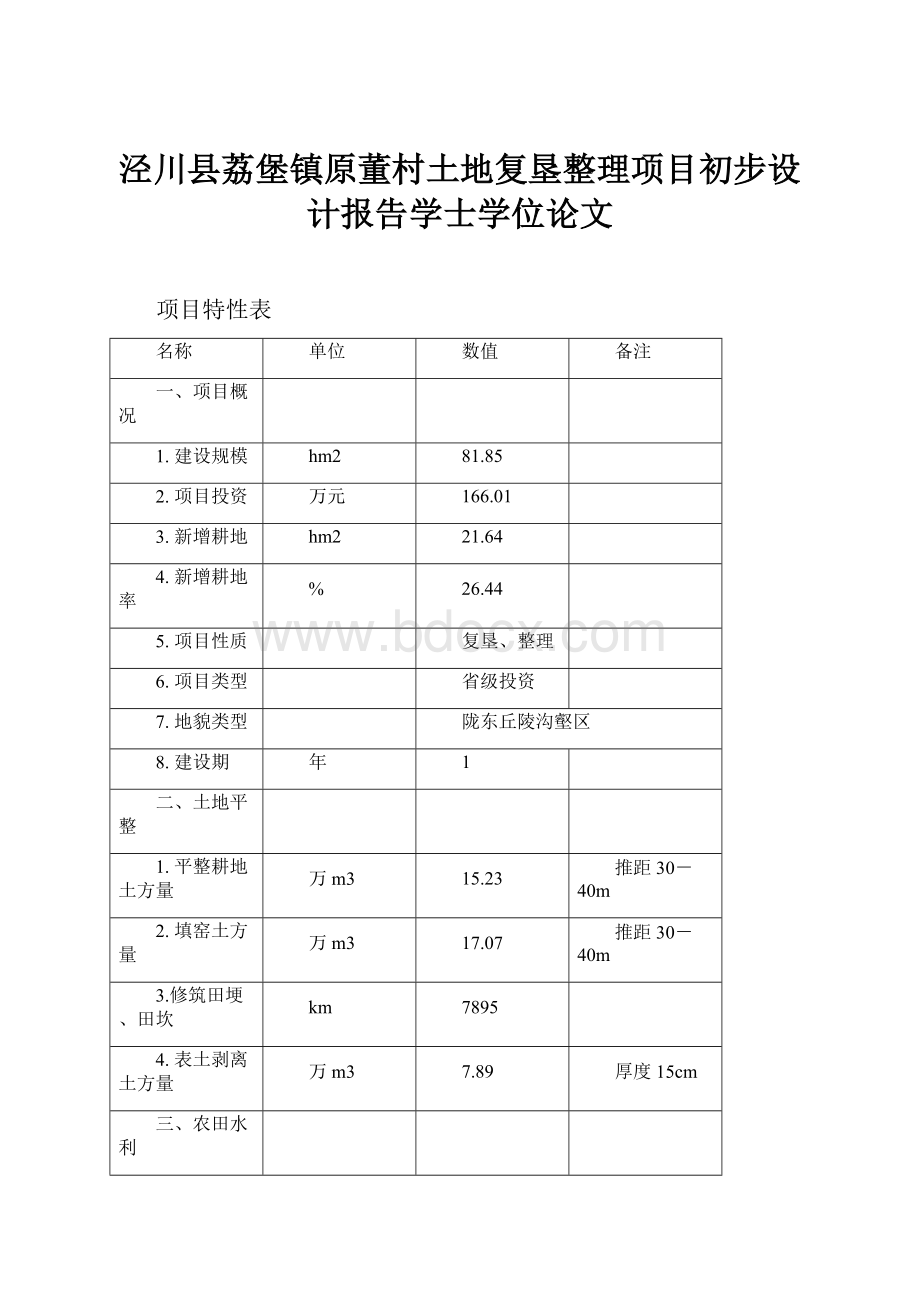

项目特性表

名称

单位

数值

备注

一、项目概况

1.建设规模

hm2

81.85

2.项目投资

万元

166.01

3.新增耕地

hm2

21.64

4.新增耕地率

%

26.44

5.项目性质

复垦、整理

6.项目类型

省级投资

7.地貌类型

陇东丘陵沟壑区

8.建设期

年

1

二、土地平整

1.平整耕地土方量

万m3

15.23

推距30-40m

2.填窑土方量

万m3

17.07

推距30-40m

3.修筑田埂、田坎

km

7895

4.表土剥离土方量

万m3

7.89

厚度15cm

三、农田水利

四、道路工程

1.排水沟

km

7.78

2.过路涵管

座

7

3.田间道

km

7.78

4.生产路

km

0.86

路面净宽2.0m,素土路面

五、农田防护生态环境保持工程

1.道路防护林

2.树种(柳树)

株

7780

六、综合经济指标

单位面积投资

万元/hm²

2.03

年净收益

万元

32.21

静态回收期

年

6

1综合说明

土地整理是提高耕地质量,促进土地集约化利用和保证土地资源可持续利用的重要措施与手段,是实现耕地总量动态平衡战略的重要保障。

土地整理不仅可以增加有效耕地面积,而且可以改善项目区内农业生产条件和生态环境,复垦是对项目区内的闲置未利用地进行整理,使区内土地得到充分开发利用,从而提高土地的利用率和质量。

项目区年降雨量较多,暴雨天气时常发生,加上项目区内都是坡耕地,容易形成较大的地表径流冲毁耕地,常年累月,部分耕地表层被雨水冲刷,耕地面积不断减少,现状道路遭受雨水严重冲刷,到处坑洼不平,严重影响了项目区内群众的正常生产和生活。

为缓解当地人地矛盾,特申请省级投资耕地整理复垦项目来改善项目区的上述现状问题。

该土地整理复垦项目的实施,将项目区内的所有坡耕地改造为水平梯田、所有废弃居民点和窑洞进行复垦,大幅度提高已有耕地质量的同时,增加有效耕地21.64hm2,达到农民增收,改善项目区的农业生产条件和生态环境、有效控制水土流失。

1.1项目概况

1.1.1项目类型

项目类型为省级投资项目。

1.1.2项目性质

项目性质为土地复垦整理项目。

1.1.3项目范围

本项目区位于甘肃省泾川县荔堡镇原董村,地理座标介于

Y:

(36468776.31;36471999.85);X:

(39172230.47;3918788.78);经纬度(107°39′22″-107°41′30″;35°23′01″-35°23′52″)。

项目区东至塬苏家,西至郝家咀,南至白家村界,北至原董村林场。

1.1.4项目规模

项目区总面积84.64hm2,扣除不整理区域的面积2.79hm2,建设规模为81.85hm2(其中窑洞与废弃居民点复垦规模为23.53hm2,整理规模为58.32hm2)。

1.1.5项目工期

项目建设期为1年。

1.1.6项目任务

一是将坡耕地整理成高标准水平梯田,增大田面宽度,减少田坎面积,提高土地利用率;二是开发沟谷中整理难度较小的荒草地;三是将项目区内的窑洞与废弃居民点进行开发复垦,增加有效耕地面积,四是项目区内配套建设道路等农业基础设施;五是在田间道路两侧种植防护林。

1.1.7项目投资

本项目的总投资为166.01万元,单位面积投资2.03万元/hm²(1352元/亩)。

1.2可行性研究的主要内容与结论

1.2.1水土资源平衡分析

项目区没有可用地表水与地下水资源,农田作物生长只能靠天然降雨。

项目区所在地以种植小麦为主,复种指数为1.00。

可行性研究报告依据泾川县多年平均降水量554.00mm推算出项目区年汇集有效降水量即可用总水量为31.74万m3(已扣除无效降水量以及小麦生育期以外的降雨(大约占全年降水量的30%))。

根据当地实践经验与水务部门提供的资料可知,小麦维持比较正常的生长并获得比较可观的产量(潜在产量的60%-70%),生育期内降雨量不能少于3300m3/hm2。

通过计算,项目区小麦生长需水量共计24.51万m3。

从以上数据可以看出,供水量大于小麦生育期内的需水量,说明项目区在正常年景下天然降水能够满足农作物的生长需水要求。

1.2.2新增耕地潜力分析

在可行性研究所圈定的项目范围内,项目的耕地来源主要为三方面:

一是利用率较低的土地,整理为耕地或其它用用地;二是将现状坡耕地由于田块小,田坎占用耕地多,经项目实施,增大田块及田面宽度,减少田坎,从而增加耕面积;三是通过对项目区内的废弃居民点和窑洞进行规划复垦,将23.53hm2复垦区规划为耕地或道路;四是产出率较低的土地,表现为原有耕地单位面积产量低下,通过本次整理将使项目区内原有的52.62hm2耕地变为高产田。

本项目预计新增耕地为21.64hm2,新增耕地率为26.44%。

1.2.3土地利用现状存在问题分析

项目区土地利用限制因素主要有三个方面:

一是项目区原有耕地为坡耕地,坡度一般大于10度,田块宽一般介于4.00-8.00m之间,保水、保肥、保土性能较差,水土流失严重,需平整土地,减小田块坡度,增大田块宽度,以便于农田作业,提高耕地有效利用率;二是区内闲置废弃的居民点与窑洞得不到及时的开发利用,土地利用率低下;三是项目区虽然有部分农村道路,但都是素土路面,高低不平,降雨时泥泞不堪,而且部分路段坡度较大,严重影响当地群众的正常耕作;四是项目区农村道路也没有道路防护林,项目区内现有的零星林木起不到固土防风的作用,使得项目区内生态环境不断恶化,耕地质量逐年降低,许多优质耕地变成低产田,甚至退化至撂荒。

2项目概况

2.1泾川县简况

泾川县位于甘肃省东部,位于东经107°06′15″—107°44′29″,北纬35°10′27″—35°31′29″之间。

东接陕西省长武县、甘肃省宁县,西与平凉市崆峒区、崇信县相连,南邻灵台县,北靠庆阳市镇原县和西峰区。

全县辖8镇6乡,215个行政村,1466个村民小组,总人口34万人,全县耕地总面积55183.12公顷,人均占有0.18公顷。

全县农民人均收入2750元。

全县土地利用主要表现在山地多、川地少、林地质量低及耕地资源总量少。

特别是近些年人为的活动造成植被破坏,水土流失严重,且存在用养失调,土地质量不断下降、建设用地不断增加,耕地不断减少的现象越来越突出。

2.2项目区基础条件

项目区属陇东丘陵沟壑区,坡耕地田面坡度相差较大。

项目区内土层深厚,降雨较多,光热条件较好,适宜发展旱作农业。

项目区县道及乡道在项目区西部,乡村公路通至项目区,为项目的实施建设提供了便利交通条件。

2.3项目区概况

该项目区位于甘肃省平凉市泾川县荔堡镇,涉及原董村。

项目区耕作条件落后,现状耕地都是坡耕地,地下水资源开采难度大,人畜饮水靠天然降水。

由于自然条件恶劣,农业发展受到很大的影响,农民生活相对比较贫困,经济条件比较落后。

2.4项目区自然条件

2.4.1地形地貌

项目区最高海拨1246m,最低海拨1110m,总地势东西呈缓坡沟峁,地势西高东低,为陇东黄土高原丘陵沟壑区。

2.4.2气候

项目区属于大陆性温带气候区。

年平均气温7.4—9.6℃,气温日较差10.3—16.3℃,极度端最低温度-27.7℃,日照时数年平均在2376.2—2491.8小时之间,日照充足,光能富裕。

根据气象部门提供的降水变化情况:

1956~1999年平均降水量为554.00mm。

年蒸发量多年平均为1400—1600mm,是降水量的2倍多。

2.4.3地质

项目区处于鄂尔多斯地台的西南。

地质构造包含六盘山坳陷体和鄂尔多斯地台,属祁连山前坳陷体下白垩纪第三纪沉积带。

项目区以中生代砂页岩为基岩,覆盖着深厚的第三纪保德期趾马红土和第四纪风积黄土。

项目区地下暂无勘探到煤炭等矿产资源,地质结构稳定。

2.4.4土壤

土壤类型为黄淤土和黄绵土。

黄淤土以由坡积土和洪积土堆积而成,土层浅、肥力差,保水保肥性能差;黄绵土由黄土发育而成,土层深厚,土壤肥力低下。

土壤有机质含量0.54-1.03%,速效氮43-113ppm,速效磷116-8.3ppm,速效钾152ppm,农业生产上表现为缺氮少磷钾够用。

2.4.5自然灾害

由于地形复杂,气候多变,灾害性天气频繁,项目区危害农业生产的自然灾害主要有春旱、霜冻、冰雹、暴雨、干热风等五种自然灾害,对农业生产造成极大的损失。

据气象资料记载,泾川县解放以来,遭旱灾十五年,霜冻二十二年,雹灾十七年,水灾十五年。

2.5项目区社会经济条件

荔堡镇位于泾川县城东北部四十余公里处,海拨1270米,属泾川县八大乡镇之一,政区面积123平方公里,耕地8.4万多亩,辖17个村,136个村民小组,7190户,32404人。

项目区2010年底总人口1278人,人均耕地2.30亩(0.15hm2),人均纯收入2460元。

项目区水利和交通基础设施较落后,远远不能适应农业产业化经营和发展的需要,更不便农业结构调整和规模性经营种植。

项目涉及的行政村土地生产率水平较低,存在一定的广种薄收现象。

项目区第二、三产业发展缓慢,多余劳动力就业困难,经济欠发达。

2.6项目区农作物种植情况

项目区农田种植结构单一,以粮食作物种植为主,“小麦+玉米”是普遍的种植模式,并且零星种植苹果树、土豆等杂粮,时令蔬菜等。

2.7项目区现状基础设施状况

2.7.1交通设施

项目区外部交通条件较好,县道及乡道在项目区西部,但是项目区内部交通条件较差,区内的农村道路都是素土路面,路面高低不平,坡度较大,不利于农民的日常耕作与机械化作业,本项目实施需改善农田道路。

2.7.2水利设施

项目区内没有任何灌溉排水设施,区内现有耕地全部为坡旱地。

区内排水为自流排水。

2.7.3电力设施

项目区农村电网改造已经完成,附近也有高压线路通过,能够满足施工用电及正常生产用电。

2.7.4林网建设状况

项目区内有部分林地,但无法形成林网,总体上林网建设比较薄弱,需要在土地整理工程中进行建设。

2.8项目区土地利用现状

项目区总面积为84.64hm2,不动工区域的面积2.79hm2,本项目的建设规模为81.85hm2。

项目区耕地主要为坡旱地,共有52.62hm2,占项目区总面积的62.17%;窑洞及废弃村庄23.53hm2,占项目区总面积的27.80%;农村居民点2.79hm2,占项目区总面积的3.30%;农村道路2.15hm2,占项目区总面积的2.54%;田坎3.55hm2,占项目区总面积的4.19%。

项目区各类土地现状面积及其占项目区总面积的比例见表2-1。

项目区内无标准化水土保持林及防风林带,坡耕地水土流失严重,农田土壤肥力在逐年降低,有机质逐年减少,作物产量低而不稳。

项目区内自然灾害频繁,冲蚀沟越来越大,导致耕地面积逐年减少。

项目区具体现状情况如图2-2所示。

表2-1项目区土地利用现状表单位:

hm2

一级类

二级类

三级类

整理前面积

整理前比例

备注

农用地

耕地

旱地梯田

坡旱地

52.62

62.17%

整理

其它农用地

农村道路

2.15

2.54%

整理

田坎

3.55

4.19%

整理

建设用地

城乡

农村居民点

2.79

3.30%

不整理

窑洞

23.53

27.80%

整理

合计

84.64

100.00%

图2-2项目区景观照片

3设计原则、依据和任务

依据《泾川县国民经济和社会发展“十二五”规划》,以《泾川县土地利用总体规划(2010-2020)年》为指导,从实际出发,具体落实土地基本国策和土地利用总体规划,强化用途管制,合理开发和利用土地资源,统筹兼顾,综合整治,提高土地利用率,优化土地资源配置,改善生态环境,为社会经济可持续发展提供土地保障。

3.1设计原则

1)以因地制宜的原则,根据项目区实际情况进行设计;

2)充分利用原有设施,并优化布局,提高当地农业生产效率;

3)在经济合理的前提下,提高工程质量和建设标准;

4)结合项目的实施,对土地权属进行合理调整,避免权属纠纷。

3.2设计依据

《土地开发整理规划编制规程》(TD/T1011-2000);

《土地整理项目规划设计规范》(TD/T1012-2000);

《土地整理项目验收规程》(TD/T1013-2000);

《灌溉与排水工程设计规范》(GB50288-1999);

《土地整理项目预算编制指南》(地质出版社,2002);

《土地整理项目资金管理暂行办法》(国土资发[2000]316号);

《土地整理项目预算定额标准》(财政部经济建设司、国土资源部财务司编);

《甘肃省泾川县土地利用总体规划(2010-2020)年》;

《甘肃省泾川县土地开发整理规划》;

《甘肃省泾川县土地利用年度计划》;

《甘肃工程造价信息(2011年第4期)》。

3.3设计任务

本项目以增加耕地面积、改善耕地质量、提高耕地利用率为主要目标,通过土地整理复垦,全面完善农田水利、交通、林网等基础设施,改善农业生产条件和农田生态环境,将项目区建成田成方、林成网、路相连、地平坦、基础设施比较完备、整体功能较强的标准化旱地,为农业生产规模化、集约化创造良好的条件,为实现全县耕地总量动态平衡和经济社会可持续发展提供耕地保障,具体目标为:

1)增加耕地的数量。

通过项目区的土地复垦整理,新增耕地面积21.64hm2,新增耕地率达到26.44%。

2)提高耕地质量。

在增加耕地数量的同时,通过全面规划与综合整治,完善区内水、路、林等基础设施的配套程度,提高农田集约化水平,把坡耕地建成保水、保肥、保土的高产稳产水平梯田,改善耕作质量,提高土地利用率,增加农民收益。

3)改善生态环境。

通过沿路建设防护林网,防风固土。

4)提高生产条件。

通过修建农村道路,能大幅度提高耕作条件以及居民的生活条件。

设计任务主要包括:

1)根据可行性研究报告,制定初步设计方案;

2)计算项目投资;

3)进行社会效益、生态效益、经济效益评价;

4)提出项目实施管理方案;

5)制定施工组织方案;

6)确定权属调整方案。

4工程布局

由于复垦整理前项目区基本上都为坡耕地、荒草地、废弃居民点及窑洞,基础设施条件差,几乎没有可利用的农田基础设施。

本项目在充分考虑项目区地形的基础上对项目区进行土地平整,将坡耕地整理为水平梯田,将小田块整理为大田块,将废弃居民点及窑洞进行复垦,在此基础上布局田间道和生产路,并且种植农田防护林。

项目区各项工程的具体布局如下:

4.1项目区总体规划布局

项目区内废弃的居民点和窑洞面积较大,将此部分通过整理复垦可恢复成耕地,总体上以大弯就势、小弯取直的原则进行平整土地。

将项目区坡度低于25度易整理的荒草地整理为耕地,将原有坡耕地整理成水平梯田。

田块方向大部分以东西向摆布,在项目区内部修建田间道路和生产道路,尽量使道路能够经过更多的田块,同时在田间道路单侧种植防护林带。

整理前后面积对比见表4-1。

表4-1项目区整理前后各类用地面积汇总对比表单位:

hm²

一级类

二级类

三级类

整理前

面积

整理前

比例

整理后

面积

整理后

比例

面积

增减

备注

农用地

耕地

旱地梯田

74.26

87.74%

74.26

坡旱地

52.62

62.17%

-52.62

整理

其它

农用地

农村道路

2.15

2.54%

4.38

5.17%

2.23

整理

田坎

3.55

4.19%

3.21

3.79%

-0.34

整理

建设

用地

城乡

农村居民点

2.79

3.30%

2.79

3.30%

不整理

窑洞

23.53

27.80%

-23.53

整理

合计

84.64

100.00%

84.64

100.00%

4.2田块布局

田块设计的基本要求包括以下四点:

一是因地制宜;二是确保旱涝保收;三是要最大限度地省工;四是与其它设计工程有机结合。

本次设计基本任务是合理确定田块规模、长度、宽度、方量、形状和田面高程等要素,这些要素的规划设计合理与否,直接影响到土地平整工程、田间灌排系统、防护林带、田间道路等工程之间的作用发挥,以及田间管理的方便与否。

将项目区原有坡耕地整理为不同规格的水平梯田田块,根据项目区的地形,沿等高线布设田块走向,宽度介于8-20m之间,田块长度根据地形而定。

梯田田坎规划为土坎,在田块布局的过程中结合农田道路的布设进行,便于农户耕作。

田块布置具体情况见项目区规划图。

4.3道路布局

道路路线布置在充分考虑整理前农村道路的基础上,兼顾便捷与经济合理,同时兼顾田块划分。

为了基本上保证每个田块都能有道路通过,本项目规划田间道和生产路两级农村道路。

田间道与生产路都尽量沿垂直于梯田的方向布置,使尽可能多的田块能直接与道路相连,以满足农业耕作的要求,整个道路系统与项目区周边的村庄、外围道路相接,具体情况见项目区规划图。

本项目将坡耕地修建为水平梯田后能增大降雨入渗,减少地表径流,通过在在田间道一侧修建排水沟,排水沟内的水可以直接排到路边水平梯田内(修有田埂),既可以灌溉部分农田,又能起到分流作用,为了防止雨水对农田与道路的冲刷,拐弯处进行衬砌处理。

4.4农田防护林工程布局

为了抵御风害并美化当地环境,在田间道一侧各布置两排防护林。

为了减少林木对周边农田的遮光,同时也为了节约土壤含水量,在生产路两侧不再种植防护林。

4.5未利用土地适宜性分析

4.5.1评价体系与评价单元的划分

根据项目区自然条件、农业耕作制度,本次评价采用联合国粮农组织1976年公布的《土地评价纲要》的分类体系,采用定性与定量(“专家调查法”与“层次分析法”)相结合的办法对项目区内23.53hm2废弃窑洞及居民点进行土地适宜性评价分析。

由于项目区土壤类型、土壤特性空间变化不大,因此评价单元根据土壤性状分析采用样点所代表控制的区域进行划分,将项目区划分为1个评价单元,该单元面积为23.53hm2。

4.5.2评价因子选择与权重确定

⑴评价因子选择

根据《第二次全国土壤普查技术规范》、《农业工程手册2:

土地利用工程》、《泾川县土壤普查报告》等资料,结合项目区实际状况和土地利用方向,在征询当地国土、农业、水利等有关专业技术人员的基础上,选择如下因子作为项目区土地适宜性评价的评价因子:

地形坡度、水源保证、土层厚度、土壤ph值、土壤质地、土壤养分、积温(≥10℃)、对外交通条件。

⑵权重确定

权重确定是土地适宜性评价的有机组成部分,本次评价根据项目区自然条件和作物耕作制度,在征询当地农业、水利、土地等有关专业技术人员意见和建议的基础上,采取专家咨询法确定各评价因子权重。

表4.5.2-1土地适宜性评价因子权重值

参评因子

地形

坡度

水源

保证

土层

厚度

土壤

质地

土壤

ph值

土壤

养分

积温(≥10℃)

对外交

通条件

权重赋值

0.15

0.20

0.12

0.10

0.10

0.10

0.12

0.08

4.5.3评价因子适宜程度分级

参考《土地整理技术标准》中关于农用地的参评标准,以及小麦、玉米等不同农作物对土壤的要求,对各评价因子进行分级,将其适宜程度分为适宜、较适宜、中度适宜、临界适宜和不适宜5个等级。

各评价因子适宜程度分级情况如表4.5.3-1所示。

表4.5.3-1土地适宜性评价参评因子标准表

适宜程度及赋分值

适宜

较适宜

中度适宜

临界适宜

不适宜

5

4

3

2

1

地形坡度(°)

<6

6-10

10-15

15-20

≥20

水源保证

有保证

基本保证

尚能保证

较困难

无水源

土层厚度(cm)

≥100

100-60

60-40

40-20

<20

土壤质地

轻壤、中壤

中壤、轻粘土

粉砂壤、砂壤

砂壤、砂土

砂土、重粘土

土壤ph值

6.5-7.0

6.0-6.5或7.0-7.5

5.5-6.0或7.5-8.0

5.0-5.5或8.0-8.5

>8.5或<5.0

土壤养分%

3.5-3.0

3.0-2.0

2.0-1.0

1.0-0.6

<0.6

积温(≥10℃)

>3100

3000-3100

2800-3000

2700-2800

<2700

对外交通条件

优越

较好

一般

差

很差

4.5.4评价单元土地性质

根据调查了解,搜集当地农业、土壤、气象等方面的资料,实地踏勘后,将1个评价单元土地属性,形成各评价单元的土地性质,为确定土地适宜性分值的依据。

表4.5.4-1各评价单元的土地性质

单元号

Ⅰ

地形坡度(°)

<6

水源保证

有保证

土层厚度(cm)

2

土壤质地

中壤

土壤ph值

7.4

土壤养分%

3.31

积温(≥10℃)

2670

对外交通条件

较好

4.5.5评价单元适宜性分值

根据上表各评价单元土地性质,得项目区各评价单元土地适宜性分值。

表4.5.5-1各评价单元土地适宜性分值

单元号

Ⅰ

地形坡度(°)

5

水源保证

5

土层厚度(cm)

1

土壤质地

1

土壤ph值

3

土壤养分%

1

积温(≥10℃)

1

对外交通条件

4

单元适宜性分值

2.96

4.5.6评价单元适宜性评价

⑴评价模型

本项目区土地适宜性评价采用多因素权重和评价模型评定各评价单元的适宜性等级,其模型为:

式中:

Si=评价单元适宜性分值,i=1,2,···,n,n为评价单元;

Pj=第i个评价单元第j个评价因子的得分值,j=1,2,···,m,m为评价因子;

Wj=第i个评价单元第j个评价因子的权重

⑵评价标准

根据土地适宜性评价因子最大值为5、最小值为1的分级情况,土地适宜性等级按如下标准划分:

单元分值

Si≤1

123Si>4

适宜性等级

不适宜

临界适宜

中度适宜

较适宜

适宜

⑶评价结果与分析

由以上计算结果(各评价单元土地适宜性分值表)分析可知,项目区1个评价单元适宜性分值S为S1=2.96(面积约为23.53hm2)在2因此,项目区在整理过程中,一方面,通过整理合并田块,保证灌溉、施农家肥等办法,增加土壤肥力,提高耕地等级,扩大项目区的宜农耕地;另一方面,项目区的土地经过开发整理,使土壤改良有机值提高。

同时使土地的坡度、水源保证、土壤养分等因素都会有所改善,适宜等级也会有所提高。

最后,要加强项目区绿地建设,改善项目区的生态环境。

4.6耕地质量评价分析

耕地质量评价是指根据耕地最新自然属性和经济属性对现有的耕地质量进行评定。

影响耕地质量的因素主要是地形坡度、地表岩石露头度、有效土层厚度、表层土壤质地、土壤有机质含量、土壤pH值、灌溉保证率。

(见下表4.6-1)

表4.6-1甘肃省耕地分等因素及权重表

分区名称

地形坡度