人教部编版八年级语文上册第二单元精品教案.docx

《人教部编版八年级语文上册第二单元精品教案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人教部编版八年级语文上册第二单元精品教案.docx(30页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

人教部编版八年级语文上册第二单元精品教案

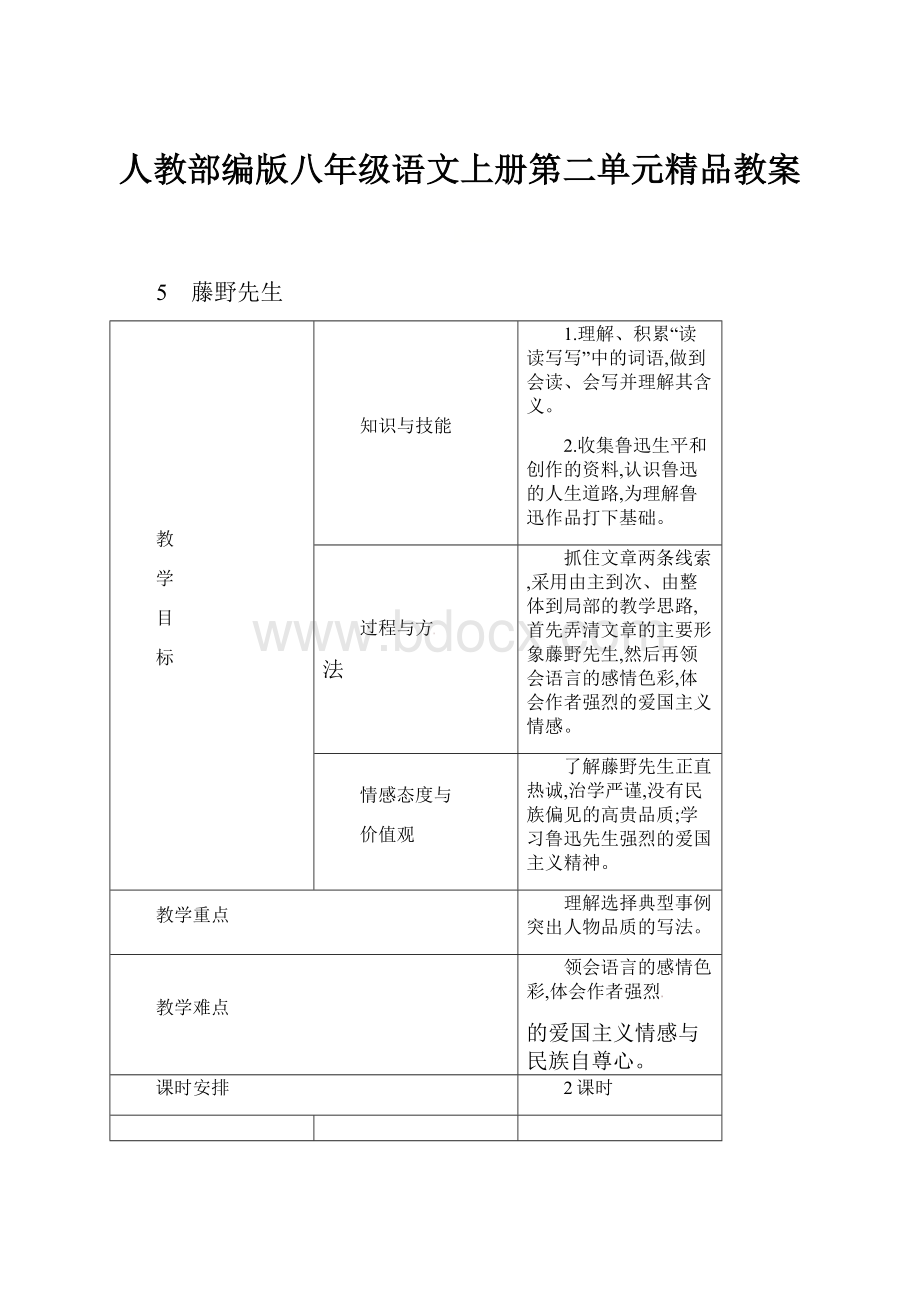

5 藤野先生

教

学

目

标

知识与技能

1.理解、积累“读读写写”中的词语,做到会读、会写并理解其含义。

2.收集鲁迅生平和创作的资料,认识鲁迅的人生道路,为理解鲁迅作品打下基础。

过程与方

法

抓住文章两条线索,采用由主到次、由整体到局部的教学思路,首先弄清文章的主要形象藤野先生,然后再领会语言的感情色彩,体会作者强烈的爱国主义情感。

情感态度与

价值观

了解藤野先生正直热诚,治学严谨,没有民族偏见的高贵品质;学习鲁迅先生强烈的爱国主义精神。

教学重点

理解选择典型事例突出人物品质的写法。

教学难点

领会语言的感情色彩,体会作者强烈

的爱国主义情感与民族自尊心。

课时安排

2课时

第一课时

导入一(故事导入):

1998年11月29日,国家主席江泽民在日本仙台市参观了鲁迅纪念碑(出示图片)。

鲁迅的纪念碑为什么建在仙台呢?

藤野先生和鲁迅是什么关系?

鲁迅在离开仙台二十年后写了一篇回忆老师的文章《藤野先生》,(板书课题)下面就让我们沿着鲁迅先生的足迹,去重温那一段往事。

导入二(复习导入):

同学们,七年级我们学过鲁迅的《从百草园到三味书屋》,回忆起自己的启蒙老师寿镜吾先生,老先生的“方正、质朴、博学”,令童年鲁迅信服、敬畏。

但鲁迅在回忆中说:

“在我所认为我师的之中,最使我感激,给我鼓励的一个却是另外一位日本人——藤野先生。

”藤野先生是怎样的一个人?

是什么让鲁迅这样深情感念呢?

今天,我们就一起去感受这段难忘的经历,认识这位给鲁迅以鞭策的先生。

1.作者简介

鲁迅(1881—1936),字豫才,浙江绍兴人,原名周树人,自第一篇小说《狂人日记》开始用鲁迅作笔名。

代表作品有:

散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,小说集《呐喊》和《彷徨》,杂文集《华盖集》《坟》等。

2.交流背景

这篇散文记叙了作者1902年夏末至1906年初春在日本留学的生活片断。

写作年代则是在鲁迅离别了藤野先生二十余年后的192

6年10月12日。

鲁迅到日本留学,本想以学医来救国救民,可在仙台医学专科学校学习时,有一次观看反映日俄战争的影片,片中中国人看日本枪毙给俄国人做侦探的中国人的麻木神情给鲁迅以很大的刺激。

从此,他弃医学文,决心用文艺作为武器进行战斗,从而唤起国民的觉醒。

鲁迅写此文时,正当“三·一八”惨案发生之后,鲁迅积极支持爱国学生的正义行动,与反动军阀以及反动文人进行英勇斗争,用战斗的文章来抨击“正人君子”的迫害,抒发自己的强烈的爱国主义情感和歌颂没有民族偏见、正直、热情的藤野先生所代表的日本人民对中国人民的友谊。

3.知识链接

藤野先生

藤野先生,姓藤野,名严,排行第九,1874年生于福井县一个医生家庭,在名古屋爱知县立医学专门学校毕业。

1904年在仙台医学专门学校教学。

1915年,仙台医学专门学校改为东北医科大学,藤野先生到东京学耳鼻科,以后回到家乡——福井县木村自立诊所。

1945年8月11日逝世,终年72岁。

鲁迅的三位恩师

(1)寿镜吾(私塾先生):

封建的老师,总是爱用戒尺来吓唬学生,却不会真打。

知识渊博。

死板的寿镜吾先生作为鲁迅的启蒙老师,对鲁迅的作品起着很大的影响,他的骂世和他的爱国精神也同样传到了鲁迅身上。

对学生严厉,但教学的严厉中又带着轻松

气氛。

(2)藤野严九郎(解剖学教授):

在日本关心鼓励鲁迅,是鲁迅弃医从文的关键人物。

藤野先生是一个日本人,令鲁迅难忘的是他没有民族偏见,对自己一视同仁,热情地教育。

他是一位没有民族偏见,认真负责,治学严谨,要求严格,尊重他人,热情诚恳的人。

(3)章太炎(学者、革命家):

十分爱国,却又明是非,不会盲目地爱国。

他的革命业绩甚至比他在学术上的造诣还深!

太炎先生最令鲁迅敬佩的是他的革命精神,也影响了鲁迅一生。

正直,有革命之志,引原文中一句话“而革命之志,终不屈挠者,并世亦无第二人”。

后来,退居于宁静,有人批评他,但在鲁迅心中,老师仍是后世楷模。

4.积累字词

(1)注音

绯红(fēi) 烂熳(màn) 芦荟(huì)

解剖(pōu)不逊(xùn)匿名(nì)

诘责(jié)瞥见(piē)畸形(jī)

寒颤(zhàn)发髻(jì)

芋梗汤(yù

gěn

g)杳无音信(yǎo)

(2)解释词语

①绯红:

鲜红。

②匿名:

不署名或不署真实姓名。

③不逊:

傲慢;无礼。

④标致:

漂亮。

文中是反语,用来讽刺。

⑤油光可鉴:

文中是说头发上抹油,梳得很光亮,像镜子一样可以照人。

⑥抑扬顿挫:

(声音)高低起伏和顿挫转折。

⑦深恶痛疾:

厌恶、痛恨到了极点。

⑧落第:

原指科举时代应试不中。

这里指考试不及格。

⑨毫不介意:

对不愉快或不满意的事,一点也不放在心上,丝毫不往心里去。

(一)整体感知

1.课文是围绕什么中心选材的?

叙事线索是什么?

2.文章变换了几个地点?

以“我”活动地点的变换为标志划分全文的结构层次。

3.文中记叙了藤野先生几件主要事情?

赞扬了藤野先生怎样的高贵品质?

方法指导:

学生默读课文,标示段序,初步感知文意。

疏解疑难字词,读准字音,弄懂词义。

学生快速浏览课文,抓住关键性词句。

【交流点拨】1.围绕表现藤野先生的崇高品质这一中心选材。

明线:

作者与藤野先生的交往(相识—相处—离别—怀念) 暗线:

作者的爱国主义情感。

2.变换了三个地点:

①“我”在东京;②“我”在仙台;③“我”离开仙台后。

以“我”活动地点的变换为标志,全文可分成三个部分(全文共有38段):

第一部分(第1—3段),写“我”在东京的见闻及感受以及转到仙台求学的原因。

第二部分(第4—35段),写“我”在仙台结识藤野

先生,受先生教益,赞扬先生的崇高品质,以及“我”弃医从文的原因。

第三部分(第36—38段),写“我”离开仙台后对藤

野先生的怀念之情,以及先生的崇高精神品德对“我”的激励与鼓舞。

3.写了他四个典型事例,赞扬他认真负责、正直热情、严谨求实的精神。

(二)深层探究

1.课文除直接写藤野先生外,还写了哪些内容?

这表现了作者怎样的思想感情?

2.“我”对藤野

先生怀有一种什么感情?

具体表现在哪些地方?

仔细阅读课文38自然段,请作简要的概括。

设计意图:

体会作者的思想感情。

【交流点拨】1.

(1)在东京清国留学生赏樱花、学跳舞的恶浊、庸俗的生活;

(2)赴仙台途中

对日暮里和水户的深刻印象;

(3)受到仙台医专的职员的优待;

(4)日本“爱国青年”的寻衅和看电影事件;

(5)弃医从文的思想的转变。

写这些都是为表现“我”强烈的爱国主义情感。

2.“我”对藤野先生的感情是感激、怀念和愧疚,具体表现在:

①装订收藏讲义;②悬挂先生的照片;③多写文章把怀念之情化为斗争和力量。

本文是一篇回忆性散文,记叙了作者从东京到仙台学医的几个生活片断,其中有东京“清国留学生”的生活情况,有东京到仙台的旅途回忆,有在仙台的食宿情况,也有受到日本具有狭隘民族观念的学生的排斥,还有一次看电影受到的刺激,而重点是记叙藤野先生的可贵品质。

内容丰富,形散神凝,一条鲜明的

爱国主义思想线索贯穿全文,使每个看来平淡无奇的生活片断闪耀着夺目的光华,从而给读者以深刻的启迪。

第二课时

找一个同学回忆一下鲁迅先生去日本学医的原因……那么作者后来为什么又弃医从文了呢?

主要是因为两件事,请同学们速读课文看是两件什么事,并准备复述。

(一)深层探究

学生采用跳读方式,阅读有关藤野先生的内容。

1.学生浏览6~10段,找出文中作者关于藤野先生的描写,说说作者初到仙台时,目睹耳闻的藤野先生是一个什么样的人?

2.学生朗读11~23段,要求学生给每件事情拟一个小标题。

明确每件事情分别体现了藤野先生什么思想品质。

【交流点拨】1.语句略。

初步印象(白描手法)

目睹印象——治学严谨

耳闻亲见——生活俭朴,学者形象

2.四件事情:

(选取典型事例)

添改讲义——认真负责

纠正解剖图——严格要求

关心实习——热情诚恳

了解裹脚——求实精神

结论:

课文具体写了四个典型事例,从不同的侧面表现了藤野先生治学严谨、正直热诚、没有民族偏见的高贵品质。

(二)品析语言

1.精读1—2段,思考:

(1)“东京也无非是这样”与后文哪几句话相呼应?

流露出作者怎样的情绪?

(2)“实在标致极了”改为“实在丑极了”可以吗?

【交流点拨】

(1)与“到别的地方去看看,如何呢?

”“我就往仙台的医学专门学校去”呼应。

以极其厌恶的情绪和辛辣讽刺的笔触,描写了清国留学

生恶浊庸俗的生活,流露出作者矛盾、失望、痛苦、厌恶的复杂情绪。

反衬一个爱国志士忧国忧民的悲愤。

(2)句中“标致”是反语,用以讽刺。

“实在”表示“的确”的意思,用“实在”加强“标致”,增强反语的讽刺力量,更强烈表达作者对清国留学生的鄙视和反感。

而改动后语意直露,缺乏了讽刺意味。

2.精读第24—31段,思考:

(1)怎样理解“中国是弱国,所以中国人当然是低能儿,分数在六十分以上,便不是自己的能力了:

也

无怪他们疑惑”这句话?

(2)“他们也何尝不酒醉似的喝采”句中的“何尝”是什么意思?

【交流点拨】

(1)这句话不是直接、正面表述作者的愤慨,而是以日本人的心理来写,这种出于偏见而武断作结论,侮辱人格的做法引起作者极大的愤慨,这种愤慨不仅是因个人的人格遭受侮辱,更因民族衰弱在列强面前遭到歧视而产生的悲哀。

这句话表达了作者极强的民族自尊心和忧盼祖国强盛的愿望。

(2)“何尝”与“不”连用。

以反诘的语气加强肯定,说明他们无一例外地幸灾乐祸,麻木不仁,表达了作者对人们精神麻木的极其沉痛的情感。

3.学生自读课文38段,分析其作用。

【交流点拨】语段中“良心发现”一词是指作者热爱祖国、勇于斗争的思想受到触动;“增加勇气”是指作者长期遭受反动势力的迫害,一想到藤野先生对自己乃至对中国的希望,便增加了勇气;“正人君子”指帝国主义、封建势力、反动政府的御用文人等。

这句话的意思是作者决心以笔做刀枪,与反动势力斗争到底,为中国的光明继续奋斗。

文章这一结尾,把对藤野先生的深切怀念之情与爱国主义思想统一起来,把对往事的回忆与现实政治斗争结合起来,从而深化了主题,使文章更具现实意义。

欣赏一篇优秀的作品,就像品味陈年佳酿,只有用心体悟,才能获得心灵的飞跃和思想的升华。

鲁迅的文章尤为如此。

走进散文《藤野先生》,使我们触摸了鲁迅奋然前行的心迹,更深透理解了鲁迅感念师恩的丰富内涵。

藤野先生,令鲁迅感念,更镌刻在读者的心中,愿我们在关爱的沐浴中,生活的天空更为湛蓝、亮丽。

同样是写老师的回忆录,试比较本文和《从百草园到三味书屋》两文蕴含的作者的思想感情有何不同?

【交流点拨】作者对三味书屋中施行封建教育的先生只是“很恭敬”;而《藤野先生》则表现了作者对毫无民族偏见,热心诚恳地关心、

帮助“我”的藤野先生真诚的感激和深切的怀念。

藤野先生

鲁 迅

明线:

与藤野先生的交往——没有民族偏见——怀念先生

添改讲义 纠正解剖图 关心实习

问中国女人裹脚

暗线:

鲁迅的爱国主义情感——弃医从文

(课堂教学设计理念,实际教学效果及改进设想)

6 回忆我的母亲

教

学

目

标

知识与技能

1.学习本文按照一定顺序选择表现人物思想品质的写法。

2.体会议论这种表达方式在记叙文中的特点和作用。

过程与方法

1.理清本文讲述了母亲的哪些事迹。

2.体会本文质朴的语言,理解作者对母亲深深的敬意。

情感态度与

价值观

学习母亲勤劳俭朴、艰苦奋斗、识大体、顾全大局的优秀品质。

教学重点

了解母亲形象的特征。

知道人物具有的优秀品质和那些突出人物优秀品质的事例。

教学难点

夹叙夹议、叙议结合的手法对突出文章主题的作用。

课时安排

2课时

第一课时

导入一(文本导入):

大家都知道朱德是我国著名的军事家和革命家,他之所以能有今天的成就,和他小时候受的教育分不开。

他的母亲教给了他很多东西,他在《回

忆我的母亲》这篇文章中就讲述了这些事迹,今天我们就来看看到底是怎样的。

导入二(问题导入):

同学们,母亲对儿女的爱深沉、博大、无私。

让我们一生一世都难以报答。

现在我让同学们听一首有关母亲的歌,(播放《妈妈的吻》或《烛光里的妈妈》请大家听后说说母亲为我们做了些什么?

今天我们一起来走近老一辈无产阶级革命家朱德的母亲——钟太夫人。

看看她是一位怎样的母亲?

她留给儿子怎样的回忆?

导入三

(俗语导入):

自古就有民间的俗语:

“儿行千里母担忧”“养儿方知父母恩”。

孟郊的一首《游子吟》更是道出了母亲的伟大。

让我们再次走近朱德的母亲,去感受和体会母爱的无私与伟大吧!

1.作者简介

朱德(1886-1976),字玉阶,四川仪陇人。

伟大的马克思主义者和无产阶级革命家、军事家;中国人民解放军的主要缔造

者之一,中华人民共和国的开国元勋。

朱德同志是一位不可多得的军事领袖,为中国人民取得抗日战争和解放战争的最终胜利做出了不可磨灭的贡献。

朱德的一

生,是为共产主义事业奋斗的一生。

他为中国革命和建设事业建立了不朽的功勋,受到全党、全军和全国各族人民的衷心爱戴。

本文是作者为纪念母亲去世而写的。

其主要著作

收入《朱德选集》。

2.交流背景

朱德的母亲钟太夫人忠厚仁慈、坚韧顽强、爱憎分明、始终如一地支持儿子投身于革命事业。

她勤劳一生,在世上活了86个春秋,于1944年逝世。

朱德得知母亲逝世的消息后,怀着悲痛的心情,写了这篇叙事散文《回忆我的母亲》。

1944年3月25日《解放日报》上,曾刊载过这位英雄的母亲的传略。

3.知识链接

回忆录——是传记的一种,用回忆的形式记叙历史事件或个人的真实生活。

主要属记叙文体

裁,它把作者对被回忆者的几件能刻画人物性格、表达一个主题的材料组织起来,又加以适当的抒情和评论。

回忆录具有如下特点

(1)用叙述、描写的方法,追记本人或他人过去的生活经

历和社会活动。

(2)篇幅有长有短,带有文献性质。

(3)要求写真人真事,语言简明平实。

诗中的母爱

如:

游子吟(孟郊)

慈母手中线,游子身上衣。

临行密密缝,意恐迟迟归。

谁言寸草心,报得三春晖?

关于母亲的俗语、格言

儿行千里母担忧。

养儿方知父母恩。

天地宽大,父母恩大。

母爱是一种巨大的火焰。

(罗曼·罗兰)

母爱是世间最伟大的力量。

(米尔)

世界上有一种最美丽的声音,那

便是母亲的呼唤。

(但丁)

4.积累字词

(1)注音

劳碌(lù) 调味(tiáo) 妯娌(zhóuli)

和睦(mù)节省(shěnɡ)佃农(diàn)

勉强(qiǎng)迁徙(xǐ)

慰勉(wèi)

溺死(nì)衙门(yá)私塾(shú)

血溅(jiàn)

(2)解释词语

①不辍劳作:

不停地劳动(耕作)。

②任劳任怨:

一切劳苦和怨言都能经受。

任,担当、承受。

③宽厚仁慈:

待人宽大厚道,仁爱慈善。

④为富不仁:

有钱而心狠,残酷剥削穷人,压迫穷人。

⑤节衣缩食:

尽量节省。

节,减省;缩,缩减。

⑥支撑门户:

勉强维持家庭。

⑦东挪西借:

文中指到处向人家借钱。

⑧聊叙:

叙谈叙谈。

聊,姑且、略;叙,谈。

(姑且谈谈)

(一)整体感知

1.文章包含了作者对母亲的哪些丰富感情?

2.文章可分几个部分?

全文共有17段,从哪一段开始回忆往事,到哪一段结束?

用准确简洁的语言概括各部分大意。

设计意图:

整体感知文章大意,理清文章脉络。

【交流点拨】1.有“爱”“敬”“哀”“思念”“怀念”“歌颂”“赞扬”“感谢”等等。

“爱”是基本感情,是贯穿全文的感情。

作者怀着对母亲深深的爱,而哀思母亲,敬重母

亲,歌颂母亲,感谢母亲,唱出一支对母亲的深情赞歌。

2.全文可分三个部分。

第一部分(第1段)抒发悲痛感情,引出对母亲勤劳一生的回忆。

第二部分(第2~1

5段)。

详略得当地记叙了母亲勤劳一生中的主要事迹,歌颂母亲的美德,感谢母亲的养育之恩。

第三部分(第16、17段)写作者对母亲的沉痛悼念和表达自己的决心。

(二)深层探究

1.跳读课文,勾画表明时间的词语,并思考:

这些时间母亲经历了什么事情?

表现了母亲怎样的思想品质?

时间

母亲经历的事情

表现母亲

的思想品质

作者小时候

是个好劳动,整日劳碌着

勤劳检朴、宽厚仁慈

1885—1900

遭退佃、搬家和天灾,母亲不灰心。

对农民的同情和为富不仁者的反感更强

母亲坚强不屈的性格、朴素的阶级意识

1905年

节衣缩食,借债供作者读书

摆脱贫困和压迫的思想

1908年

支持、慰勉作者参加革命

深明大义

1919年

离开土地就不舒服

继续劳动,直到最后

1924-1927

独立支持一家人的生活

勤俭持家,深明大义

1937年

过着勤劳的农妇生活

理解党的困难,支持革命

1944年

86岁高龄仍不辍劳作

热爱劳动

2.思考:

母亲有哪些高尚品质,文中哪些段落分别体现了这一品质?

【交流点拨】

(1)勤劳(第4、5、13段)天不亮就起床,整日劳碌,一生不曾脱离劳动,老了不辍劳作。

(2)俭朴能干(第6、12段)桐子榨油来点灯,饭食有滋味。

(3)宽厚仁慈(第7段)任劳任怨,没有打骂过我们,没有同任何人吵过架。

(4)坚强(第

8段)

(5)有远见、送子读书(第9段)

(6)同情革命(第10段)支持革命(第12段)。

文章回忆了母亲勤劳的一生,赞颂了母亲勤劳俭朴、宽厚仁慈、坚强不屈的优秀品质,概述了母亲对自己的教育和影响,抒发了对母亲的深深怀念和无比崇敬的感情,表达了自己尽忠于民族和人民,尽忠于党来报答母亲的决心。

第二课时

文章回忆了母亲 的一生,赞颂了母亲 的优秀品质,叙述了母亲对自己的教育和影响,抒发了对

母亲 的感情,表达了自己尽忠于民族和人民,尽忠于党来报答母亲的决心。

(一)深层探究

1.课文是怎样将众多的日常小事有条不

紊地组织为一个整体的?

2.本文采取了什么样的叙事方法?

采用这样的叙事方法有什么作用?

3.作者为什么选材都选日常生活中的琐碎小事?

4.研讨分析第二部分。

(第14、15段)

思考:

用了什么表达方式?

作者由衷地感谢母亲对自己的养育之恩,是从哪些方面来写的?

5.研读课文第三部分。

(第16、17段)

思考:

作者怎样把对母亲的热爱与对劳动人民的热爱,对革命事业的忠诚结合起来的?

给我们什么启示?

设计意图:

体会叙议结合的手法。

【交流点拨】1.课文围绕母亲“勤劳一生”这一叙事线索,按时间顺序安排记叙的内容。

2.倒叙。

作用:

使文章的脉络清楚,内容的安排极其自然。

3.①母亲是劳动妇女,是家庭主妇,选材范围只能是这些日常琐事;

②选材虽从小处着眼,但能于细微处见真情,写得真实、亲切、感人。

4.表达方式:

抒情和议论。

从三个方面来写:

一是感谢母亲“教给我与困难做斗争的经验”,

二是感谢母亲“给我一个强健的身体,一个勤劳的习惯”;

三是“教给我生产的知识和革命的意志”,并“鼓励我以后走上革命的道路”。

5.这是作者感情的升华,把爱母亲的感情升华到爱广大劳动人民,把报母恩的思想升华到报效中华,为劳动人民谋幸福的崇高境界上来。

表达了朱德同志的博大胸怀与崇高思想。

启示:

要博爱,要有为天下人服务的意识。

(二)品析语言

1.“但我献身于民族抗战事业,竟未能报答母亲的希望。

”句中“竟”字能否去掉?

为什么?

2.“母亲是一个平凡的人,她只是中国千百万劳动人民中的一员,但是,正是这千百万人创造了和创造着中国的历史。

”句中“创造了”和“创造着”能否互换,为什么?

3.“这是我能做到的,一定能做到的”这两句话能不能并作一句“这是我一定能做到的”?

【交流点拨】1.不能。

这个“竟”字蕴含着无尽的遗憾,语不惊人情动人。

去掉后就没有这种效果。

2.不能。

因为“创造了”是说明过去的历史是由人民创造的,“创造着”是表明现在的历史仍由人民创造。

3.不能。

这两句话用“能”“一定能”表达自己无比坚定的信心,收束有力。

如果并成一句,“一定”不够突出,不足以表达自己的信心。

母亲的笑容,是世界上最和煦的春风;母亲的皱纹,是艰辛岁月里风霜雪雨的刻痕;母亲的汗水和眼泪,是世界上最名贵的珍珠;而母亲的画像,是勇敢和坚韧的象征。

感恩母亲,用实际行动来报答母亲吧!

在古今中外的优秀作品中,赞美母爱的作品很多,如:

老舍:

《我的母亲》,邹韬奋:

《我的母亲》,胡适:

《我的母亲》,赵丽宏:

《母亲和书》。

课外选择阅读相关文章,想一想在我们成长的过程中,母亲给我们的关心是最多的,你和母亲之间有哪些令你难忘的亲情故事呢?

请说一说你的母亲都对你有哪些影响呢?

你准备怎样报答自己的母亲呢?

(课堂教学设计理念,实际教学效果及改进设想)

7 列夫托尔斯泰

教

学

目

标

1.整体感知课文对托尔斯泰的独到

细致的刻画,理解、积累文中“轩昂、器宇、犀利、郁郁寡欢、正襟危坐、诚惶诚

恐”等词语。

2.品评语言,学习课文运用神奇的夸张和连珠的妙喻描写形貌的手法。

体会课文采用欲扬先抑手法的艺术效果。

3.感受托尔斯泰深邃而丰富的精神世界,感悟作者对托尔斯泰的赞美和崇敬之情。

课时

安排

1课时

导入一(故事导入):

同学们,以累累巨著在俄国文坛驰骋了近六十年的文学大师托尔斯泰,因其真实深刻地再现了俄国社会生活而被列宁誉为“俄国革命

的镜子”。

《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《复活》则是代表他艺术高峰的三部长篇小说。

列夫·托尔斯泰是世界文豪,他长相平平,却有一双锐利异常、能够洞察世事的眼睛。

现在,就让我们跟随作者,去凝视托尔斯泰的眼睛,并由此进入他那深邃而丰富的内心世界

导入二(复习导入):

同学们,我们学《藤野先生》的时候,鲁迅先生说,日俄战争期间,俄国的托尔斯泰写了一封给俄国和日本皇帝的信,开

首便是一句:

“你改悔罢!

”当时引起了很大反响。

你知道这位托尔斯泰先生是个什么样的人吗?

他长什么样?

他身上有什么突出的特点?

让我们一起来了解他吧!

1.作者简介

斯蒂芬·茨威格(1881—1942),奥地利作家。

擅长写小说、人物传记,也写诗歌、戏剧、传记、散文特写,还会翻译作品。

作品有《月光小巷》《看不见的珍藏》《一个陌生女人的来信》《象棋的故事》等。

他的小说多写人的下意识活动和人在激情驱使下的命运遭际。

他的作品以人物的性格塑

造及心理刻画见长,他比较喜欢某种戏剧性的情节。

但他不是企图以情节的曲折、离奇去吸引读者,而是在生活的平淡中烘托出使人流连忘返的人和事。

2.知识链接

了解列夫·托尔斯泰

列夫·托尔斯泰在俄国文坛驰骋了近六十年,是世界十大文豪之一。

他是贵族中的一个精神叛逆者,又是一个觉醒了的精神贵族。

他在民众心中是一座丰碑,但在统治者眼中却是一颗危险的炸弹,是一把锋利的匕首。

他的一生,是在焦虑与不安、对真理不断地求索和勤奋创作中度过的。

他创作了大量文学作品,代表作有《安娜·卡列尼娜》《战争与和平》《复活》以及自传体小说三部曲《童年》《少年》《青年》。

其他作品还有《一个地主的早晨》《哥萨克》《忏悔录》等,他以自己漫长一生的辛勤创作,登上了当时欧洲批判现实主义文学的高峰,其中长篇小说《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《复活》代表了他的艺术高峰,也是他实践“最清醒的现实主义”的标志。

列宁曾经评价他是“俄国革命的镜子”。

美国文学评论家哈洛·卜伦称他是“从文艺复兴以来唯一能挑战荷马、但丁与莎士比亚的伟大作家”。

3.积累字词

(1)注音

髭(zī) 黝(yǒu)黑 尴尬(gāngà)

髯(rán)滞(zh