第36讲我们的中华文化讲义word版.docx

《第36讲我们的中华文化讲义word版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第36讲我们的中华文化讲义word版.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

第36讲我们的中华文化讲义word版

第十一单元 中华文化与民族精神

第36讲 我们的中华文化

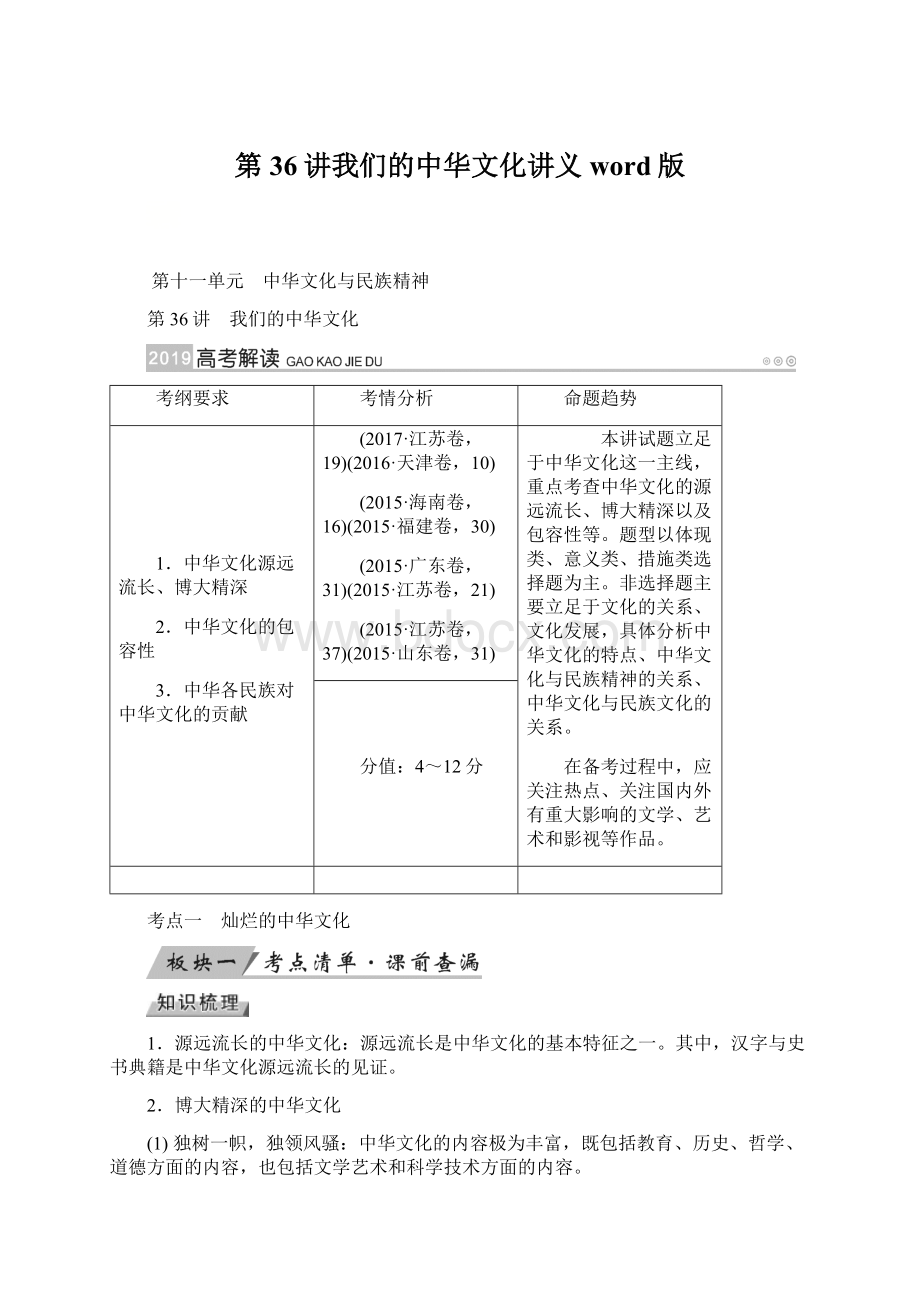

考纲要求

考情分析

命题趋势

1.中华文化源远流长、博大精深

2.中华文化的包容性

3.中华各民族对中华文化的贡献

(2017·江苏卷,19)(2016·天津卷,10)

(2015·海南卷,16)(2015·福建卷,30)

(2015·广东卷,31)(2015·江苏卷,21)

(2015·江苏卷,37)(2015·山东卷,31)

本讲试题立足于中华文化这一主线,重点考查中华文化的源远流长、博大精深以及包容性等。

题型以体现类、意义类、措施类选择题为主。

非选择题主要立足于文化的关系、文化发展,具体分析中华文化的特点、中华文化与民族精神的关系、中华文化与民族文化的关系。

在备考过程中,应关注热点、关注国内外有重大影响的文学、艺术和影视等作品。

分值:

4~12分

考点一 灿烂的中华文化

1.源远流长的中华文化:

源远流长是中华文化的基本特征之一。

其中,汉字与史书典籍是中华文化源远流长的见证。

2.博大精深的中华文化

(1)独树一帜,独领风骚:

中华文化的内容极为丰富,既包括教育、历史、哲学、道德方面的内容,也包括文学艺术和科学技术方面的内容。

(2)一方水土,一方文化:

受历史、地理等因素的影响,各地区的文化有明显的区域特征。

(3)中华之瑰宝,民族之骄傲:

在中华文化的百花园中,各具特色的民族文化异彩纷呈,都为中华文化的形成和发展作出了重要贡献。

1.自然环境决定文化特性。

( × )

解析 经济政治决定文化,自然环境对文化产生重要影响,但不起决定作用。

2.中华文化内部存在差异和冲突。

( × )

解析 中华文化内部存在差异,但并不存在冲突。

3.汉字的发明标志人类进入文明时代。

( × )

解析 文字的发明标志人类进入文明时代。

4.区域文化相互借鉴,融合统一。

( × )

解析 不同区域的文化长期相互交流、借鉴、吸收,既渐趋融合,又保持着各自的特色。

5.文化独特性是区域文化发展的基础。

( × )

解析 经济是文化发展的基础。

6.汉字的产生与发展是一种自然现象。

( × )

解析 文化是人类社会特有的,汉字是文化现象,不是自然现象。

7.(2016·江苏卷)中华文化走在世界前列。

( × )

解析 古代中华文化曾长期走在世界前列。

一 正确区分源远流长和博大精深

源远流长

博大精深

区

别

角度

从中华文化历史悠久(纵向)的角度来说的

从中华文化的内涵丰富、厚重(横向)的角度来说的

侧重点

侧重从动态上即中华文化发展的轨迹上,说明中华文化的特征,表明中华文化历史悠久

侧重从静态上即中华文化的内涵上,说明中华文化的特征

见证或

表现

汉字和史书典籍是中华文化源远流长的见证

独特性、区域性、民族性

联系

二者是中华文化与其他文化区别的特征,中华文化的包容性是源远流长、博大精深的原因,也是中华文化的重要特征

[例1] (2017·江苏卷)早在春秋战国时期,扁鹊提出了“望、闻、问、切”的诊疗方法,奠定了中医临床诊断和治疗的基础。

此后,中医药在不断汲取世界文明成果、丰富发展自己的同时,也逐步传播到世界各地。

目前,世界卫生组织成员中已有103个认可使用针灸。

这充分说明( A )

A.中华文化兼收并蓄、源远流长

B.文化交流以我为主、为我所用

C.文化多样性是人类进步的动力

D.中医药是中华文明的集中体现

解析 早在战国时期,扁鹊提出的诊疗方法就已奠定了中医治疗的基础,并一直发展到现在,这说明中华文化源远流长,“中医药在不断汲取世界文明成果、丰富发展自己”说明中华文化兼收并蓄,A项正确;材料并没有体现文化间的相互交流,B项不选;材料没有强调文化多样性,C项不选;D项夸大了中医药的作用。

二 中华文化与各民族文化

1.关系

(1)中华民族是多民族的共同体,中华文化呈现出多民族文化的丰富色彩。

中华各民族的文化,既有中华文化的共性,又有各自的民族特性。

(2)各民族文化都是中华文化宝库中的瑰宝,都是中华民族的骄傲。

在长期的历史发展中,各民族文化相互交融、相互促进,共同熔铸了灿烂的中华文化。

2.意义

各民族文化的相互交融体现了中华文化的博大精深。

各族人民对共同拥有的中华文化的强烈认同感和归属感,显示了中华民族厚重的文化底蕴和强大的民族凝聚力。

正确理解中华文化、民族文化与区域文化之间的关系

中华文化与

区域文化

从外部看,中华文化与区域文化是一体的。

从内部看,中华文化具有鲜明的地域性,由不同的地域文化构成

中华文化与

民族文化

从世界角度看,中华文化是世界民族文化的一种。

从内部看,中华文化由各民族文化构成。

各民族文化既有中华文化的共性,又有各民族文化的个性

区域文化与

民族文化

区域文化与民族文化并不完全重合,区域文化包括民族文化。

民族性是区域文化研究中经常要面对的现实问题

[例2] 3000多年前,黎族人民横渡琼州海峡来到海南。

他们在这方热土繁衍生息,创造了璀璨的文化:

华美绝伦的黎族织锦,造型独特的船型屋,用牛角、竹子、椰壳等制作的乐器……其中,钻木取火、低温制陶、黎族民歌、黎族织锦等已被列入国家级非物质文化遗产名录。

由此可见,黎族文化( A )

①具有鲜明的民族特色,是中华文明的重要组成部分 ②具有悠久的历史,是黎族人民长期社会实践的产物 ③具有鲜明的地域特征,其性质是由海南地理环境决定的 ④具有强大生命力,是促进海南经济社会发展的根本动力

A.①②B.①③

C.②④D.③④

解析 各民族间经济、政治、历史和地理等多种因素的不同,决定了各民族文化之间存在着差异,③错误;文化多样性是人类社会的基本特征,也是人类文明进步的重要动力,而经济社会发展的根本动力是人类社会的基本矛盾运动,④错误。

故选A项。

1.(2016·天津卷)中国古代园林建筑的独特之处,在于把哲学观念与历史文脉融入砖石草木之中,使建筑成为文化传承的视觉象征。

例如为世人所称道的苏州园林,“虽为人作,宛自天成”,体现了“天人合一”的精神追求。

这印证了( A )

①中华文化的博大精深 ②园林建筑是文化的物质载体 ③文化的传承依赖于传统建筑的保护 ④文化是维系民族生存和发展的精神纽带

A.①②B.②④

C.①③D.③④

解析 古代园林建筑的独特性体现了中华文化的博大精深,①正确;园林建筑体现了“天人合一”的精神追求,体现了园林建筑是文化的物质载体,②正确;文化的传承不仅仅依赖于传统建筑的保护,③错误;传统文化是维系民族生存和发展的精神纽带,④错误。

故选A项。

2.(福建卷)燕赵多慷慨悲歌之士,吴楚多放诞纤丽之文,自古然矣。

自唐以前,长城饮马,河梁携手,北人之气概也;江南草长,洞庭始波,南人之情怀也。

上述文字( B )

A.形象地描述了中华文化源远流长的特征

B.生动地展现了区域文化独具特色的风采

C.说明了中华各民族文化多元一体的原因

D.彰显了中华五千年文化自强不息的品格

解析 题干材料生动地展现了区域文化独具特色的风采,B项当选,A、C、D三项均与材料无关。

3.(江苏卷)阅读材料,完成下列要求。

材料一 在由国家语言资源监测与研究中心、商务印书馆和人民网联合举办的“汉语盘点2014”活动中,“法”字荣膺中国年度汉字,反映出全社会对法治建设的高度关注。

材料二 汉字发展总是在形体简化与理据保留这两种力量共同作用下,去寻求简繁适度的造型。

汉字的构形往往具有可解释性,即有理据。

从理据的角度看,汉字的形体越复杂,理据保留程度就越高。

“法”字古代写作“灋”。

“灋”从“廌”(zhì),“廌”是传说中的一种独角神兽,它生性正直,有着明辨是非、判断曲直的神性,赋予了“法”正直而无偏颇的价值;“灋”从“水”,表示法律、法度追求公平如水;“灋”中包含“去”,“去”即是“弃”“逐”的意思,延伸出惩罚、惩恶扬善的意义。

汉字历经千古演变,其形体的发展趋势是由繁向简。

从书写的角度看,汉字的形体越简单,记忆、书写速度就越快。

为此“灋”字后来被人们简化成了我们今天看到的“法”字字形,“麃”字被简省掉,但其中表明平之若水、惩恶扬善的“水”“去”,至今仍是“法”字不可或缺的重要组成部分。

运用文化生活知识,说明处理好汉字形体简化与理据保留关系的意义。

答案 汉字是中华文化源远流长的见证,处理好这一关系有利于保持传统文化的相对稳定性和鲜明的民族性,增强人们对中华文化的认同感和归属感;汉字文化内涵丰富,是中华文明的重要标志,处理好这一关系有利于传承中华文明,增强文化自信,推动文化创新;文字是文化的基本载体,是重要的文化传播媒介,处理好这一关系有利于中华文化的交流和传播,增强中华文化的影响力,促进世界文化繁荣。

考点二 中华文化的包容性与中华文化的力量

1.中华文化的包容性

中华文化之所以源远流长、博大精深,一个重要的原因在于它特有的包容性,即求同存异和兼收并蓄。

这种文化的包容性,有利于与其他民族文化在和睦的关系中交流,增强对自身文化的认同和对其他民族文化的理解。

2.中华各民族对中华文化的贡献

(1)在中华文化的百花园中,各具特色的民族文化异彩纷呈,都为中华文化的形成和发展作出了重要贡献。

(2)中华各民族的文化,既有中华文化的共性,又有各自民族的特性。

它们都是中华文化宝库中的瑰宝,都是中华民族的骄傲。

(3)各族人民对共同拥有的中华文化的强烈_认同感和

_归属感,显示了中华民族厚重的

文化底蕴和强大的

民族凝聚力。

1.中华民族精神具有博大精深和兼收并蓄的特质。

( × )

解析 中华文化具有求同存异和兼收并蓄的特质。

2.中华文化源远流长的原因在于汉字和史书典籍。

( × )

解析 中华文化源远流长的原因在于其特有的包容性。

3.中国式过年,汇集了中华民族优秀传统文化之大全。

( × )

解析 中华文化具有包容性,但是并不能包罗万象。

中国式过年作为一种传统习俗,既有精华,也有糟粕。

4.中华文化是各民族文化的总和。

( × )

解析 中华文化是各民族文化共同构成的,但不是各民族文化的简单相加。

5.中华文化具有包容性是指中华文化能够吸收、借鉴一切外来文化。

( × )

解析 中华文化具有包容性是指中华文化能够求同存异和兼收并蓄。

兼收并蓄,就是能在文化交流中吸收、借鉴其他民族文化的积极成分。

6.中华传统文化是中华文化发展的力量源泉。

( × )

解析 人民群众的实践是中华文化发展的力量源泉。

7.中华文化的力量是中华民族走向繁荣富强的决定力量。

( × )

解析 中华文化的力量是中华民族走向繁荣富强的不竭力量之源,但不是决定力量。

一 中华文化的包容性

1.中华文化的包容性及其意义

2.求同存异,就是能与其他民族的文化和睦相处,侧重于强调不同文化在相处时的一种外在的、静止的状态。

兼收并蓄,就是能在文化交流中吸收、借鉴其他民族文化的积极成分,侧重于强调不同文化之间的一种内在的、动态的交流、借鉴与融合。

全面理解中华文化的包容性

(1)中华文化的包容性,不仅指中华文化能和外来文化和睦相处,吸收、借鉴外来文化的积极成分,也指中华各民族文化之间能够和睦相处,彼此吸收、借鉴各民族文化的积极成分。

(2)包容性不是说中华民族的优秀文化被其他民族吸收、借鉴,而是说中华文化吸收、借鉴其他民族的优秀文化。

另外,包容性也并非说融合其他民族文化或融入其他文明。

[例1] (北京卷)阅读材料,完成下列要求。

中华大地幅员辽阔,历史悠久,文化灿烂。

黄河、长江流域孕育的中华文化,以其悠久的历史、丰富而绚丽的内涵、鲜明而独特的风格,显示出顽强的生命力和无穷的魅力。

中华文化源远流长、博大精深的一个重要原因在于它特有的包容性。

如何理解