运动系统解剖彩图版.docx

《运动系统解剖彩图版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《运动系统解剖彩图版.docx(86页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

运动系统解剖彩图版

运动系统

一、骨学

总论

骨的分类

按骨的形态,可分4类:

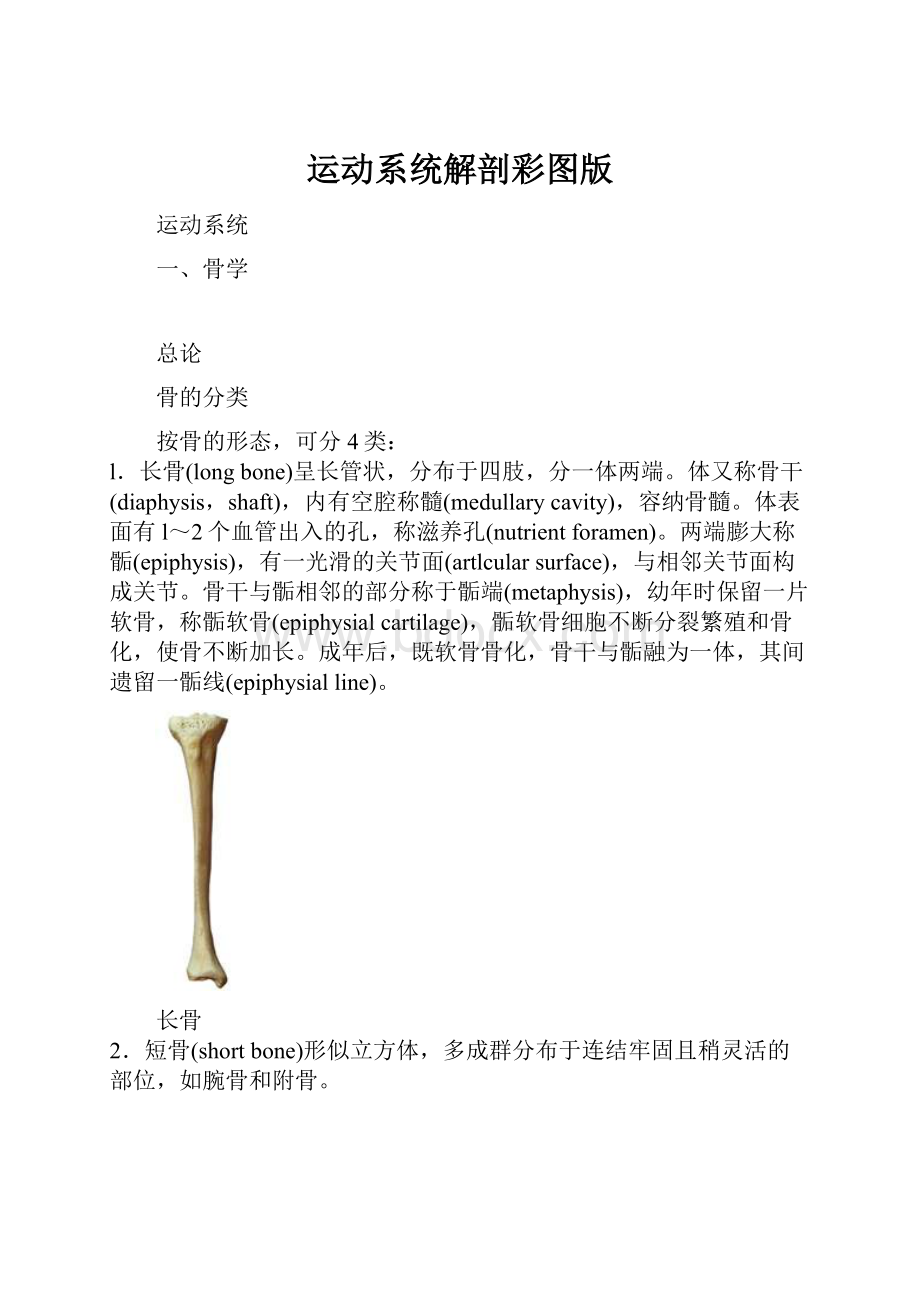

l.长骨(longbone)呈长管状,分布于四肢,分一体两端。

体又称骨干(diaphysis,shaft),内有空腔称髓(medullarycavity),容纳骨髓。

体表面有l~2个血管出入的孔,称滋养孔(nutrientforamen)。

两端膨大称骺(epiphysis),有一光滑的关节面(artlcularsurface),与相邻关节面构成关节。

骨干与骺相邻的部分称于骺端(metaphysis),幼年时保留一片软骨,称骺软骨(epiphysialcartilage),骺软骨细胞不断分裂繁殖和骨化,使骨不断加长。

成年后,既软骨骨化,骨干与骺融为一体,其间遗留一骺线(epiphysialline)。

长骨

2.短骨(shortbone)形似立方体,多成群分布于连结牢固且稍灵活的部位,如腕骨和附骨。

短骨

3.扁骨(flatbone)呈板状,主要构成颅腔、胸腔和盆腔的壁,起保护作用,如颅盖骨和肋骨。

扁骨

4.不规则骨(irregularbone)形状不规则,如椎骨。

有些不规则骨内有腔洞,称含气骨(Pneumatichone),如上颌骨。

骨根据发生,可分为膜化骨和软骨化骨。

有的骨由膜化骨和软骨化骨组成,则称复合骨,如枕骨。

发生在某些肌键内的扁圆形小骨,称籽骨(sesamoidbone),如滚骨和第一跖骨头下的籽骨。

不规则骨

骨的构造

1.骨质由骨组织构成,分密质和松质。

骨密质comPactbone,质地致密,耐压性较大,配布于骨的表面。

骨松质spongybone,呈海绵状,由相互交织的骨小梁trabeculae排列而成,配布于骨的内部,骨小梁的排列与骨所承受的压力和张力的方向一致,因而能承受较大的重量。

颅盖骨表层为密质,分别称外板和内板,外板厚而坚韧,富有弹性,内板薄而松脆,故颅骨骨折多见于内板。

二板之间的松质,称板障(diploe),有板障静脉经过。

2.骨膜periosteum除关节面的部分外,新鲜骨的表面都覆有骨膜。

骨膜由纤维结缔组织构成,含有丰富的神经和血管,对骨的营养、再生和感觉有重要作用。

骨膜可分为内外两层,外层致密有许多胶原纤维束穿入骨质,使之固着于骨面。

内层疏松有成骨细胞和破骨细胞,分别具有产生新骨质和破坏骨质的功能,幼年期功能非常活跃,直接参与骨的生成;成年时转为静止状态,但是,骨一旦发生损伤,如骨折,骨膜又重新恢复功能,参与骨折端的修复愈合。

如骨膜剥离太多或损伤过大,则骨折愈合困难。

衬在髓腔内面和松质间隙内的膜称骨内膜(endosteum),是菲薄的结缔组织,也含有成骨细胞和破骨细胞,有造骨和破骨的功能。

3.骨髓(bonemarrow)骨髓充填于骨髓腔和松质间隙内。

胎儿和幼儿的骨髓内含发育阶段不同的红细胞和某些白细胞,呈红色,称红骨髓redbonemarrow,有造血功能。

5岁以后,长骨骨干内的红骨髓逐渐被脂肪组织代替,呈黄色,称黄骨髓yellowbonemarrow,失去造血活力。

但在慢性失血过多或重度贫血时,黄骨髓可转化为红骨髓,恢复造血功能。

而在椎骨、骼骨、肋骨、胸骨及肽骨和股骨的近侧端松质内,终生都是红骨髓,因此,临床常选骼后上嵴等处进

行骨髓穿刺,检查骨髓象。

长骨的构造椎骨构造扁骨

骨质的化学成分和物理性质

骨主要由有机质和无机质组成。

有机质主要是骨胶原纤维束和粘多糖蛋白等,作成骨的支架,赋予骨以弹性和韧性。

无机质主要是碱性磷酸钙,使骨坚硬挺实。

脱钙骨(去掉无机质)仍具原骨形状,但柔软有弹性;煅烧骨(去掉有机)虽形状不变,但脆而易碎。

两种成分比例,随年龄的增长而发生变化。

幼儿有机质和无机质各占一半,故弹性较大,柔软,易发生变形,在外力作用下不易骨折或折而不断,称青枝状骨折。

成年人骨的有机质和无机质比例约为3:

7,最为合适,因而骨具有很大硬度和一定的弹性,较坚韧,其抗压力约为15kg/平方米。

老年人的骨,无机质所占比例更大,脆性较大,易发生骨折。

中轴骨骼

躯干骨-椎骨

躯干骨包括24块椎骨、1块骰骨、l块尾骨、1块胸骨和12对肋。

它们分别参与脊柱、骨性胸廓和骨盆的构成。

(-)椎骨

幼年时为32或33块,分为颈椎7块,胸椎12块,腰椎5块,骶椎5块,尾椎3~4块。

成年后5块骶椎长合成骶骨,3~4块尾椎长会成尾骨。

1.椎骨的一般形态椎骨vertebrae由前方短圆柱形的椎体和后方板状的椎弓组成。

椎体(vertebralbody)是椎骨负重的主要部分,内部充满松质,表面的密质较薄,上下面皆粗糙,借椎间纤维软骨与邻近椎骨相接。

椎体后面微凹陷,与椎弓共同围成椎孔(vertebralforamen)。

各椎孔相通,构成容纳脊髓的椎(vertebralcanal)。

椎弓(vertebralarch)是弓形骨板,紧连椎体的缩窄部分,称椎弓根(pedicleofvertebralarch)。

根的上、下线各有一切迹。

相邻椎骨的上、下切迹共同围成椎间孔(intervertebralforamina),有脊神经和血管通过。

两侧椎弓根向后内扩展变宽,称椎弓板(laminaofvertebralarch)在中线会合。

由椎弓发出7个突起:

①棘突(spinousprocess)l个,伸向后方或后下方,尖端可在体表摸到。

②横突(transverseprocessl)对,伸向两侧。

棘突和横突都是肌和韧带的附着处。

③关节突(articularprocess)2对。

在椎弓根与椎弓板结合处分别向上、下方突起,即上关节突和下关节突相邻关节突构成关节突关节。

胸椎侧面观胸椎上面观

2.各部椎骨的主要特征

(1)颈椎(cervlcalvertebrae)椎体较小,横断面呈椭圆形。

上、下关节突的关节面几呈水平面。

第3~7颈椎体上面侧缘向上突起称椎体钩。

椎体钩若与上位椎体的前后唇缘相接,则形成钧推关节,又称(Luschka)关节。

如过度增生肥大,可使椎间孔狭窄,压迫脊神经,产生症状,为颈椎病。

椎孔较大,呈三角形。

横突有孔,称横突孔(transverseforamen),有椎动脉和椎静脉通过。

第6颈椎横突末端前方的结节特别隆起,称颈动脉结节,有颈总动脉经其前方。

当头部出血时,可用手指将颈总动脉压于此结节,进行一时性止血。

第2~6颈椎的棘突较短末端分又。

第1颈椎又名寰椎(atlas)呈环状,无椎体,突和关节变,由前弓,后弓及侧块组成。

前弓较短,后面正中有齿突凹,与枢椎的齿突相关节。

侧块连接前后两弓,上面各有一椭圆形关节面,与枕髁相关节;下面有圆形关节面与枢推上关节面相关节。

后弓较长,上面有横行的椎动脉沟,有同名动脉通过。

第2颈椎又名枢推(axis)特点是椎体向上伸出齿突,与寰椎齿突凹相关节。

齿突原为寰椎椎体,发育过程中脱离寰椎而与枢椎体融合。

第7颈椎称岬又名隆椎,棘突特长,末端不分叉,活体易于触及,常作为计数椎骨序数的标志。

(3)腰椎lumbarvertebrae:

体粗壮,横断面呈肾形。

锥孔呈三角形。

上、下关节突粗大,关节面几呈矢状位,棘突宽面短,呈板状,水平伸向后方。

各棘突的间隙较宽,临床上可于此作腰椎穿刺术。

(4)骶骨sacrum,sacralbone由5块骶椎长合而成,呈三角形,底向上,尖向下,盆面(前面)凹陷,上缘中份向前隆凸,promontory。

中部有四条横线,是椎体融合的痕迹。

横线两端有4对骶前孔。

背面粗糙隆凸,正中线上有骶正中嵴,嵴外侧有4对骶后孔。

骶前、后孔均余骶管相通,有骶神经前后支通过。

骶管上通连椎管,下端的裂孔称骶管裂孔sacralhiatus,裂孔两侧有向下突出的骶角sacralcornu,骶管麻醉常以骶角作为标志。

骶关外侧部上宽下窄,上份有耳状面与髋骨的耳状面构成骶骼关节,耳状面后方骨面凹凸不平,称骶粗隆。

(5)尾骨coccyx由3~4块退化的尾椎长合而成。

上接骶骨,下端游

枢椎上面观寰椎上面观

颈椎上面观隆椎上面观

骶骨(前面观)骶骨(后面观)

尾骨尾骨

腰椎上面观寰椎下面

胸 骨

胸骨(sternum)位于胸前壁正中,前凸后凹,可分柄、体和剑突三部分。

胸骨柄(manubriumsterni)上宽下窄,上线中份为颈静脉切迹(jugularnotch),两侧有锁切迹与锁骨相连结。

柄外侧线上份接第1肋。

柄与体连接处微向前突,称胸骨角(sternalangle),可在体表扪到,两侧平对第2胁,是计数肋的重要标志。

胸骨角向后平对第胸椎体下缘。

胸骨体(bodyofsternum)呈长方形,外侧缘接第2~7肋软骨。

剑突(xiphoidprocess)扁而薄,形态变化较大,下端游离。

胸骨(前面)

肋 骨

肋(ribs)由肋骨与助软骨组成,共12对。

第l~7对肋前端与胸骨连接,称真肋。

第8~10对肋前端借助软骨与上位肋软骨连接,形成防弓(costalarch),称假助。

第11~12对助前端游离于腹壁肌层中,称浮助。

1.肋骨(costalbone)属扁骨,分为体和前、后两端。

后端膨大,称助头(costalhead),有关节面与胸推肋凹相关节。

外侧稍细,称肋颈(costalneck)。

颈外侧的粗糙突起,称肋结节(costaltubercle),有关节面与相应胸椎的横突肋凹相关节。

肋体(shaftofrib)长而扁,分内、外两面和上、下两缘。

内面近下线处有肋沟(costalgroove),有肋间神经、血管经过。

体的后份急转处称肋角。

前端稍宽,与肋软骨相接。

第1肋骨扁宽而短,分上、下面和内、外线,无肋角和肋沟。

内线前份有前叙角肌结节,为前斜角肌胆附着处。

其前、后方分别有锁骨下静脉和锁骨下动脉经过的压迹(沟)。

第2肋骨为过度型。

第11、12肋骨无肋结节、肋颈及肋角。

2.软肋骨(costalcartilage)位于各肋骨的前端,由透明软骨构成,终生不骨化。

第1肋骨第6肋骨

第2肋骨第十二根肋骨

颅-脑颅骨

颅(Skull)位于脊柱上方,由23块扁骨和不规则骨组成(中耳的对听小骨未计入)。

除下颌骨和舌骨以外,彼此借缝或软骨牢固连结。

依分为上部的脑颅和下部的面颅,二者以眶上缘和外耳门上缘的连线为其分界线。

(-)脑颅骨脑颅由8块组成。

其中不成对的有额骨、筛骨、蝶骨和枕骨,成对的有颞骨和顶骨。

它们树成颅腔。

颅腔的顶是穹窿形的颅盖(calvaria),由额骨、枕骨和顶骨构成。

颅腔的底由中部的蝶骨、后方的枕骨、两侧的颞骨、前方的额骨和筛骨构成。

筛骨只有一小部分参与脑颅,其余构成面颅。

颅的前面观颅的侧面观

颅-面颅骨

(二)面颅骨面颅有15块骨。

成对的有上颌骨、腭骨、颧骨、鼻骨、泪骨及下鼻甲,不成对的有犁骨,下颌骨和舌骨.面颅骨围成眶腔、鼻腔和口腔。

1.下颌骨(mandible)为面颅骨最大者,分一体两支。

①下颌体为弓状板,有上、下两缘及内、外两面。

下缘圆钝,为下颌底;上缘构成牙槽弓,有容纳下牙根的牙槽。

体外面正中凸向前为颏隆凸。

前外侧面有颏孔(mentalforamen)。

内面正中有二对小棘,称颏棘。

其下外方有一椭圆形浅窝,称二腹肌窝。

②下颌支(ramusofmandible)是由体后方上耸的方形骨板,末端有两个突起,前方的称冠突,后方的称髁突,两突之间的凹陷为下颌切迹.髁突上端的膨大为下颌头(headofmandible),与下颌窝相关节,头下方较细处是下颌颈(neckofmandible)。

下颌支后绿与下颌底相交处,称下颌角(angleofmandible)。

下颌支内面中央有下颔孔(mandibularforamen),孔的前缘有伸向上后的骨突,称下颌小舌。

下颌骨

2舌骨(hyoidbone)居下颌骨下后方,呈马蹄铁形。

中间部称体,向后外延伸的长突为大角,向上的短突为小角。

大角和体都可在体表扪到。

舌骨

颅的整体观

(三)颅的整体观除了颌骨和舌骨外,颅骨借膜和软骨牢固结合成一体,没有活动。

全颅的形态特征,对临床应用极为重要

1.颅顶面观呈卵圆形,前窄后宽,光滑隆凸。

顶骨中央最隆凸处,称顶结节。

额骨与两侧项骨连接构成冠状缝(coronalsuture)。

两侧项骨连接为矢状缝(sagittalsuture),两侧顶骨与枕骨连接成人字缝(lambdoidsuture)。

矢状缝后份两侧常有一小孔,称顶孔。

2.颅后面观可见人字缝和枕鳞。

枕鳞中央最突出部是枕外隆凸(externaloccipitalProtuberance)。

隆凸向两侧的弓形骨嵴称上项城,其下方有与上项线平行的下项线。

3.颅内面观颅盖内面凹陷,有许多与脑沟回对应的压迹与骨嵴。

两侧有树技状动脉沟,是脑膜中动脉及其分支的压迹。

正中线上有一条浅沟为上矢状窦沟,沟两侧有许多颗粒小凹。

颅底面高低不平,呈阶梯状的窝,分别称前、中后窝。

窝中有很多孔、裂,大都与颅底外面相通。

(l)颅前窝(anteriorcranialfossa):

由额骨眼部、筛骨筛板和蝶骨小翼构成。

正中线上由前至后,有额嵴、盲孔、鸡冠等结构。

筛板上有筛孔通鼻腔。

(2)颅中窝(middlecranialfossa):

由蝶骨体及大翼、颞骨岩部等构成。

中间狭窄,两侧宽广。

中央是蝶骨体,上面有垂体窝,窝前外侧有视神经管,通人眶腔,管口外侧有突向后方的前床突。

垂体窝后方横位的骨隆起是鞍背。

鞍背两侧角向上突起为后床突.垂体窝和鞍背统称蝶鞍,其两侧浅沟为颈动脉沟,沟向前外侧通入眶上裂,沟后端有孔称破裂孔foramenlacerum,孔续于颈动脉管内口.蝶鞍两侧,由前内向后外,依次有圆孔、卵圆孔和棘孔。

脑膜中动脉沟自棘孔向外上方走行。

弓状隆起与颞鳞之间的薄骨板为鼓室盖,岩部尖端有一浅窝,称三叉神经压迹。

(3)颅后窝(posteriorcranialfossa):

主要由枕骨和颞骨岩部后面构成。

窝中央有枕骨大孔,孔前上方的平坦斜面称斜坡(clivus).孔前外线上有舌下神经管内口,孔后上方有一十字形隆起,其交会处称枕内隆凸(internaloccipitalprotuberance)。

由此向上延续为上矢状窦沟,向下续于枕内嵴,向两侧续于横窦沟,继转向前下内改称乙状窦沟,末端终于颈静脉孔(jugularforamen)。

颞骨岩部后面中央有向前内的开口,即内耳门,通入内耳道。

颅顶面观颅后面观颅内面观

4.颅底外面观颅底外面高低不平,神经血管通过的孔裂甚多。

由前向后可见:

由两侧牙槽突合成的牙槽弓和由上颌骨腭突与腭骨水平板构成的骨腭。

骨腭正中有腭中缝,其前端有切牙孔,通人切牙管。

近后线两侧有腭大孔。

骨聘以上,被鼻中隔后缘分成左右两半的是鼻后孔。

鼻后孔两侧的垂直骨板,即翼突内侧板。

翼突外侧板根部后外方,可见较大的卵圆孔和较小的棘孔。

鼻后孔后方中央可见枕骨大孔,孔前方为枕骨基底部,与蝶骨体直接结合(25岁以前借软骨结合);孔两侧有椭圆形关节面,称枕髁,髁前外侧稍上有舌下神经管口;髁后方有不恒定的髁管开口。

枕髁外侧,枕骨与颞骨岩部交界处有一不规则的孔,称颈静脉孔,其前方的圆形孔,为颈动脉管外口.颈静脉孔的后外侧,有细长的茎突,茎突根部后方有茎乳孔。

颧弓根部后方有下颌窝,与下颌头相关节。

窝前缘的隆起,称关节结书。

蝶骨、枕骨基底部和颞骨岩部会合处,围成不规则的破裂孔,生活时为软骨所封闭。

颅底外面观

5.颅侧面观由额骨、蝶骨、顶骨、颞骨及枕骨构成,还可见到面颅的颧骨和上、下颌骨。

侧面中部有外耳门,门后方为乳突,前方是颧弓,二者在体表可摸到。

颧弓将颅侧面分为上方的颞窝和下方的颞下窝。

颞窝的上界为颞线,起自额骨与颧骨相接处,弯向上后,经额骨、顶骨、再转向下前达乳突根部。

颞窝前下部较薄,在额、顶,颞,蝶骨会合处最为薄弱,此处常构成H形的缝,称翼点pterion。

其内面有脑膜中动脉前支通过(常有血管沟),临床X线检查及手术中宜注意。

颞下窝infratemporalfossa:

是上颌骨体和颧骨后方的不规则间隙。

容纳有咀嚼肌和血管神经等,向上与颞窝通连。

窝前壁为上颌骨体和颧骨,内壁为翼突外侧板,外壁为下颌支,下壁与后壁空缺。

此窝向上借卵圆孔和棘孔与颅中窝相通,向前借眶下裂通眶,向内借上颌骨与蝶骨翼突之间的翼上颌裂通译腭窝。

翼腭窝pterygopalatinefossa:

为上颌骨体、蝶骨翼突和腭骨之间的窄间隙,深藏于颞下窝内侧,有神经血管由此经过。

此窝向外通颞下窝,向前借眶下裂通眶,向内借腭骨与蝶骨围成的蝶腭孔通鼻腔,向后借圆孔通颅中窝,借翼管通颅底外面,向下移行于腭大管,继经聘大孔通口腔。

颅的侧面观翼腭窝

6.颅前面观分为额区、眶、骨性鼻腔和骨性口腔。

(1)额区:

为眶以上的部分,由额鳞frontalsquama组成。

两侧可见隆起的额结节,结节下方有与眶上缘平行的弓形隆起,称眉弓。

左右眉弓间的平坦部,称眉间。

眉弓与眉间都是重要的体表标志。

(2)眶orbit:

为一对四面锥体形深腔,底朝前外,尖向后内,容纳眼球及附属结构,可分上、下、内侧、外侧四壁。

1)底:

即眶口,略呈四边形,向前下外倾斜。

眶上绿中内1/3交界处有眶上孔或眶上切迹,眶下缘中份下方有眶下孔。

2)尖:

指向后内,尖端有一圆形孔,即视神经管,通人颅中窝。

3)上壁:

由额骨眶部及蝶骨小翼构成,与颅前窝相邻,前外侧份有一深窝,称泪腺窝,容纳泪腺。

4)内侧壁:

最薄,由前向后为上颌骨额突、泪骨、筛骨眶板和蝶骨体,与筛窦和鼻腔相邻。

前下份有一个长圆形窝,容纳泪囊,称泪囊窝,此窝向下经鼻泪管nasolacrimalcanal通鼻腔。

5)下壁:

主要由上颌骨构成,壁下方为上颌窦。

下壁和外侧壁交界处后份,有眶下裂inferiororbitalfissure向后通入颞下窝,裂中部有前行的眶下沟,沟向前导入眶下管,管开口与眶下孔。

6)外侧壁:

较厚,由颧骨和蝶骨构成。

外侧壁与上壁交界处后份,有眶上裂向后通入颅中窝。

颅的前面

(3)骨性鼻腔bonynasalcaviy:

位于面颅中央,介于两眶和上颌骨之间,由犁骨和筛骨垂直板构成的骨性鼻中隔,将其分为左右两半。

鼻腔顶主要由筛骨板构成,有筛孔通颅前窝。

底由骨跨构成,前端有切牙管通口腔。

外侧壁由上而下有三个向下弯曲的骨片,称上、中、下鼻甲,每个鼻甲下方为相应的鼻道,分别称上、中、下鼻道superior,middleandinferiornasal。

上鼻甲后上方与蝶骨之间的间隙,称蝶筛隐窝。

中鼻甲后方有蝶腭孔,通向翼腭窝。

鼻腔前方开口称梨状孔,后方开口称鼻后孔,通咽腔。

(4)鼻旁窦paranasalsinuses:

是上颌骨、额骨、蝶骨及筛骨内的骨腔,位于鼻腔周围并开口子鼻腔。

1)额窦frontalsinus:

居眉弓深面,左右各一,窦口向后下,开口于中鼻道前部。

2)筛小房(筛窦)ethmoidalcellules(ethmoidalsinuses):

又称筛骨迷路,呈蜂窝状,分前、中、后三群,前、中群开口于中鼻道,后群开口于上鼻道。

3)蝶窦sphenoidalsinus:

居碟骨体内,被内板隔成左右两腔,多不对称,向前开口于蝶筛隐窝。

4)上颌窦maxillarysinus:

最大,在上颌骨体内。

窦顶为眶下壁,底为上颌骨牙槽突,与第1、2磨牙及第2前磨牙紧邻。

前壁的凹陷处称尖牙窝,骨质最薄。

内侧壁即鼻腔外侧壁,有窦的开口通入中鼻道。

窦口高于窦,直立位时不易引流。

(5)骨性口腔。

orafcavity:

骨性口腔由上颌骨、腭骨及下颌骨围成。

顶即骨腭,前壁及外侧壁由上、下颌骨牙槽部及牙围成,向后通咽,底缺空,由软组织封闭。

鼻腔外侧壁颅的冠状切面

鼻腔外侧壁(切除部分鼻甲)

新生儿颅的特征及生后的变化

(四)新生儿颅的特征及生后的变化胎儿时期由于脑及感觉器官发育早,而咀嚼和呼吸器官,尤其是鼻旁窦、尚不发达,所以,脑颅比面颅大得多。

新生儿面颅占全颅的1/8,而成人为1/4。

额给节、顶结节和枕鳞都是骨化中心部位,发育明显,从顿顶观察,新生儿颅呈五角形。

额骨正中缝尚未愈合,额窦尚未发育,眉弓及眉间不明显。

颅顶各骨尚未完全发育,骨缝间充满纤维组织膜,在多骨交接处,间隙的膜较大,称颅囟cranialfontanelles。

前囱anteriorfontanelle(额囱),最大,呈菱形,位于矢状缝与冠状缝相接处。

后囟Posteriorfontanelle(枕囱),位于矢状缝与人字缝会合处,呈三角形。

另外,还有项骨前下角的蝶囱和顶骨后下角的乳突囱。

前囱在生后l~2岁时闭合,其余各囟都在生后不久闭合。

新生儿颅(正面)新生儿颅(上面)新生儿鲁(侧面)

附肢骨胳

上肢骨-上肢带骨

附肢骨包括上肢骨和下肢骨。

上、下肢骨分别由胶带骨和自由肢骨组成。

上、下肢骨的数目和排列方式基本相同。

由于人体直立,上肢成为灵活的劳动器官,下肢起着支持和移位的作用。

因而,上肢骨纤细轻巧.下肢骨粗大坚固。

附肢骨的配布如下:

(-)上肢带骨

1.锁骨clavicle呈“~”形弯曲,架于胸廓前上方。

内端粗大,为胸骨端,有关节面与胸骨柄相关节。

外端扁平,为肩峰端,有小关节面与肩胛骨肩峰相关节。

内侧2/3凸向前,呈三棱棒形x,外侧1/3凸向后,呈扁平形。

全长可在体表扪到。

锁骨将肩肿骨支撑于胸廓之外,以保证上肢的灵活运动。

锁骨骨折多在中、内1/3交界处。

锁骨下面观锁骨上面观

2.肩胛骨scapula为三角形扁骨,贴于胸廓后外面,介于第2到第7肋骨之间。

可分二面、三线和三个角。

腹侧面或肋面与胸廓相对,为一大浅窝,称肩胛了窝subscapularfossa。

背侧面有一横嵴,称肩胛冈spineofscapula。

冈上、下方的浅窝,分别称冈上窝supraspinousfossa和

冈下窝infraspinousfossa。

肩胛冈向外侧延伸的扁平突起,称肩峰acromion,与锁骨外侧端相接。

上缘短而薄,外侧份有肩胛切迹,其外侧有指状突起称喙突coracoidProcess。

内侧缘薄而锐利,又称脊柱缘。

外侧缘肥厚邻近腋窝。

又称脏缘。

上角为上缘与脊柱缘会合处,平对第2肋。

下角为脊柱线与腋缘会合处,平对第7助或第7肋间隙,为计数肋的标志。

外侧角为腋缘与上缘会合处,最肥厚,朝外测方的梨形浅窝,称关节盂glenoidcavity,与肽骨头相关节。

盂上下方各有一粗糙隆起,分别称盂上结节和盂下结节。

肩肿冈、肩峰、肩胛骨下角、内侧缘及喙突都可在体表扪到。

肩胛骨前面观肩胛骨后面观

自由上肢骨

(二)自由上肢骨

1.肱骨humerus分一体及上、下两端。

上端有朝向上后内方呈半球形的肱骨头headofhumerus,与肩肿骨的关节盂相关节。

头周围的环状浅沟,称解剖颈anatomicalneck。

肽骨头的外侧和前方有隆起的大结节greatertubercle和小结节lessertubercle,向下各延伸一峪,称大结节嵴和小结节嵴。

两结节间有一纵沟,称结节间沟。

上端与体交界处稍细,称外科颈surgicalneck,较易发生骨折。

肱骨体上半部呈圆柱形,下半部呈三棱柱形。

中部外侧面有粗糙的三角肌粗隆deltoidtuberosity。

后面中部,有一自内上斜向外下的浅沟,称桡神经沟sulcusforradialnerve,桡神经和肱深动脉沿此沟经过,肱骨中部骨折可能伤及桡神经。

内侧缘近