为什么央行要用社会融资规模指标.docx

《为什么央行要用社会融资规模指标.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《为什么央行要用社会融资规模指标.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

为什么央行要用社会融资规模指标

2010年12月召开的中央经济工作会议为我国宏观调控引入了一个新的指标概念——社会融资规模。

这一指标迄今已连续三年写进中央经济工作会议文件和《政府工作报告》。

按照国务院要求,人民银行负责社会融资规模的统计发布工作。

自2011年起正式统计并按季发布,2012年起按月发布,并在2012年9月公布了2002年以来的月度历史数据。

一、社会融资规模是我国金融多样化发展的产物

近年来,我国金融总量快速增长,金融市场多元发展,金融产品和融资工具不断创新,证券、保险类机构对实体经济资金支持加大,商业银行表外业务对表内贷款替代效应明显。

新增人民币贷款已不能完整反映金融与实体经济的关系,也不能全面反映实体经济的融资规模。

正是在这一新形势下,我国创新编制了社会融资规模指标。

(一)社会融资规模的定义和构成

社会融资规模是指一定时期内(每月、每季或每年)实体经济从金融体系获得的资金总额。

这里的金融体系是整体金融的概念,从机构看,包括银行、证券、保险等金融机构;从市场看,包括信贷市场、债券市场、股票市场、保险市场以及中间业务市场等。

社会融资规模由四个部分共十个子项构成:

一是金融机构表内业务,包括人民币和外币各项贷款;二是金融机构表外业务,包括委托贷款、信托贷款和未贴现的银行承兑汇票;三是直接融资,包括非金融企业境内股票筹资和企业债券融资;四是其他项目,包括保险公司赔偿、投资性房地产、小额贷款公司和贷款公司贷款。

(二)社会融资规模的基本特点

2002年至今,我国社会融资规模呈不断扩大趋势,有效促进了经济平稳较快发展。

2012年社会融资规模15.76万亿元,是10年前(2002年)的7.8倍;当年社会融资规模与名义GDP的比率为30.4%,比2002年上升13.7个百分点。

据最新统计,2013年前三季度社会融资规模接近14万亿元,是历史同期最高水平。

近年来,我国金融市场多元发展,融资体系趋于完善,主要表现为:

一是人民币贷款占比大幅下降。

2012年人民币贷款占同期社会融资规模的52.0%,为年度历史最低水平,比2002年低39.9个百分点。

今年前三季度,人民币贷款在社会融资规模中的比重为52.1%,比去年同期低5.2个百分点,总体仍处于下降态势。

二是直接融资特别是企业债券融资快速发展。

2012年非金融企业境内债券和股票融资占同期社会融资规模的15.9%,比2002年高11.0个百分点。

今年前三季度非金融企业境内债券和股票融资占同期社会融资规模的12.1%。

三是实体经济通过金融机构表外的融资迅速增长。

2012年实体经济以委托贷款、信托贷款和未贴现银行承兑汇票方式融资,占同期社会融资规模的22.9%,而2002年这三项融资的占比几乎为零。

今年前三季度这三项融资的占比为28.9%,为历史同期最高水平(见表1)。

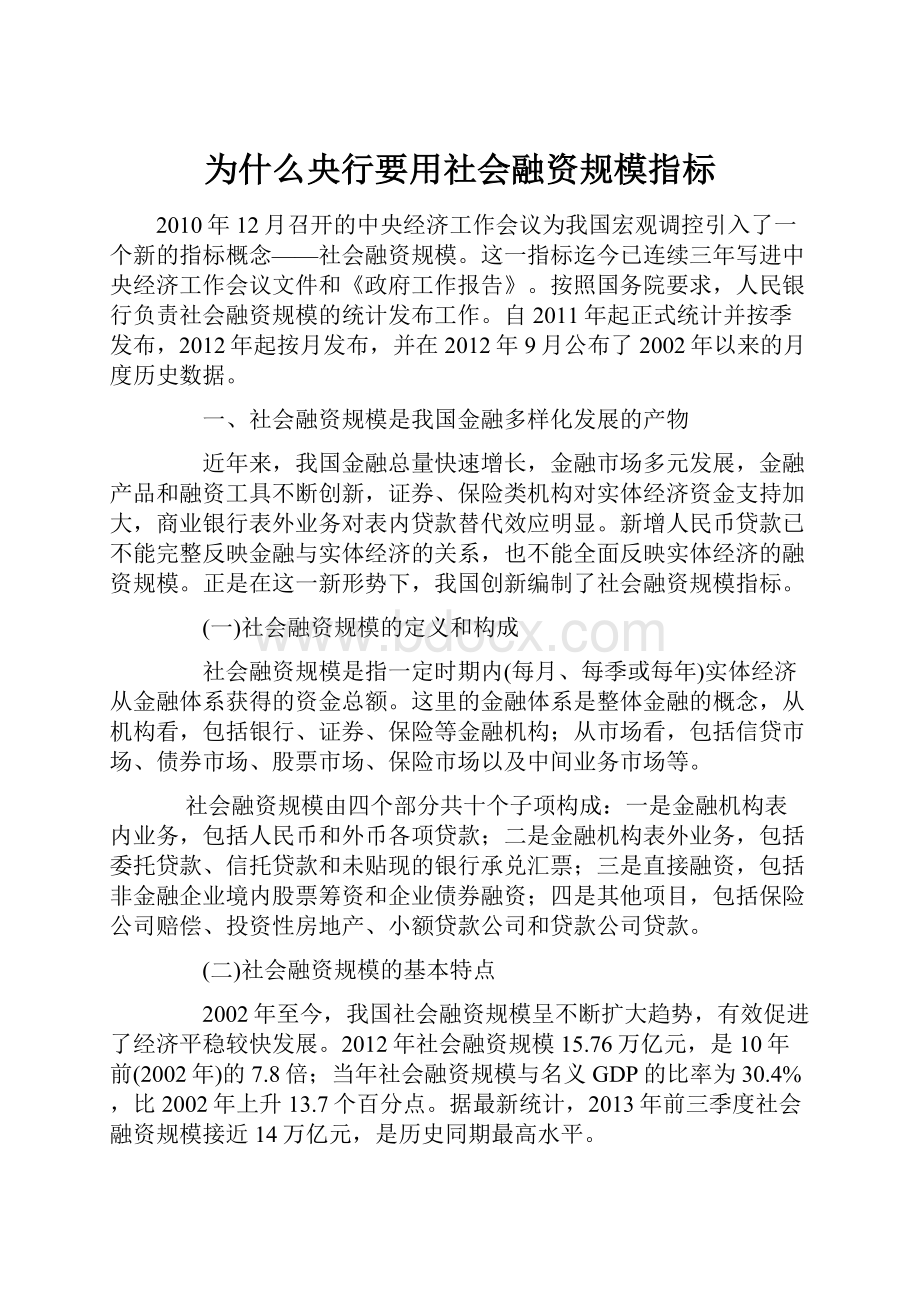

表1.2002年以来社会融资规模年度数据及结构

单位:

亿元人民币,%

时期

社会融资规模

其中:

人民币贷款

外币贷款(折合人民币)

委托

贷款

信托

贷款

未贴现的银行承兑汇票

企业债券

非金融企业境内股票融资

2002年

20112

18475

731

175

——

-695

367

628

2003年

34113

27652

2285

601

——

2010

499

559

2004年

28629

22673

1381

3118

——

-290

467

673

2005年

30008

23544

1415

1961

——

24

2010

339

2006年

42696

31523

1459

2695

825

1500

2310

1536

2007年

59663

36323

3864

3371

1702

6701

2284

4333

2008年

69802

49041

1947

4262

3144

1064

5523

3324

2009年

139104

95942

9265

6780

4364

4606

12367

3350

2010年

140191

79451

4855

8748

3865

23346

11063

5786

2011年

128286

74715

5712

12962

2034

10271

13658

4377

2012年

157631

82038

9163

12838

12845

10499

22551

2508

2013年前三季度

139596

72787

5165

18200

15841

6359

15280

1625

占比(%)

2002年

100

91.9

3.6

0.9

——

-3.5

1.8

3.1

2003年

100

81.1

6.7

1.8

——

5.9

1.5

1.6

2004年

100

79.2

4.8

10.9

——

-1.0

1.6

2.4

2005年

100

78.5

4.7

6.5

——

0.1

6.7

1.1

2006年

100

73.8

3.4

6.3

1.9

3.5

5.4

3.6

2007年

100

60.9

6.5

5.7

2.9

11.2

3.8

7.3

2008年

100

70.3

2.8

6.1

4.5

1.5

7.9

4.8

2009年

100

69.0

6.7

4.9

3.1

3.3

8.9

2.4

2010年

100

56.7

3.5

6.2

2.8

16.7

7.9

4.1

2011年

100

58.2

4.5

10.1

1.6

8.0

10.6

3.4

2012年

100

52.0

5.8

8.1

8.1

6.7

14.3

1.6

2013年前三季度

100

52.1

3.7

13.0

11.3

4.6

10.9

1.2

注1:

“——”表示数据缺失或数据很小。

注2:

数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等。

(三)社会融资规模多角度反映实体经济融资状况

社会融资规模指标兼具总量和结构两方面信息,不仅能全面反映实体经济从金融体系获得的资金总额,而且能反映资金的流向和结构。

第一,反映直接融资与间接融资的比例关系。

社会融资规模由十项指标构成,它既反映实体经济通过金融机构获得的间接融资,也反映实体经济在金融市场上通过发行企业债券和股票获得的直接融资。

近年来直接融资快速发展,占社会融资规模的比例大幅上升,我国融资结构明显改善。

第二,反映实体经济利用各类金融产品的融资情况。

社会融资规模既包括银行业金融产品的指标,也包括保险业、证券业的金融产品指标;既包括金融机构表内业务的指标,也包括表外业务指标;既包括信贷市场业务,也包括债券市场、股票市场、保险市场以及中间业务市场的各类业务。

因此,社会融资规模全面反映了我国实体经济融资渠道和融资产品的多样化发展。

第三,反映不同地区、不同产业的融资总量和融资结构。

与货币供应量不同,社会融资规模可从多个角度进行分类统计,比如分地区、分产业、分来源等等。

因此,社会融资规模能从融资角度反映我国区域经济差别及产业发展情况。

(四)社会融资规模与货币供应量的关系

社会融资规模与货币供应量是一个硬币的两个面,但两者具有不同的经济含义。

货币供应量从存款性金融机构负债方统计,包括M0、M1和M2,反映的是金融体系向社会提供的流动性,体现了全社会的购买力水平。

而社会融资规模则从金融机构资产方和金融市场发行方统计,从全社会资金供给的角度反映金融体系对实体经济的支持。

因此,社会融资规模和货币供应量是相互补充、相互印证的关系,二者从不同角度为金融宏观调控提供信息支持。

二、社会融资规模是国际金融危机后我国金融统计的重要创新

(一)统计信息缺失是国际金融危机的一个重要原因

最近一轮国际金融危机具有两个显著的特征:

一是它不仅冲击传统的金融体系,而且涉及影子银行等金融新领域;二是传导快、影响广,大大超出决策者的预期。

在危机传播过程中,由于缺乏及时准确的统计信息,决策者和市场参与者均无法做出及时有效的应对。

这些都最终导致了这次危机演变成上世纪30年代大萧条以来最严重的危机。

国际社会对此次危机进行了深刻的反思。

尽管在不少方面尚存在较多争议,但“当前主要国家存在严重的统计信息缺口”已是普遍共识。

既有的统计信息既不能在危机前及时反映危机苗头,也不能在危机发生后准确判断危机的扩散程度和传染渠道。

金融统计信息缺失突出表现在四个方面:

一是创新型金融机构和结构性金融产品统计信息缺失,二是跨区域、跨市场、跨机构风险传染的监测指标缺失,三是金融体系整体风险的测度指标缺失,四是监管机构信息共享机制缺失。

(二)国际社会积极探索新的金融统计指标

危机爆发后,国际组织和主要国家对现有金融统计体系进行了全面分析和深刻反思,并提出了诸多建议意见,其中最重要的是国际货币基金组织[微博](IMF)和金融稳定理事会(FSB)于2009年联合提出的《G20应对数据缺口倡议》。

该倡议已由G20财长和央行行长会议审议通过,成为各国共同应对统计信息缺口的行动指南。

在此背景下,国际社会对金融统计指标做了很多有益探索。

第一,2009年12月巴塞尔协议Ⅲ正式引入杠杆率作为资本充足率监管的补充措施。

巴塞尔委员会将杠杆率定义为核心资本和风险暴露总额之比,并对资本和风险暴露的统计口径和计量标准进行了修订。

杠杆率指标有助于抑制金融机构表内资产和表外业务以及子公司的过度膨胀,因而有利于控制银行集团的整体风险。

第二,2010年巴塞尔委员会提出了广义信用的概念。

广义信用囊括实体经济部门债务资金的所有来源,即对住户和其他非金融实体提供的所有信用,而无论这些信用以何种形式以及由谁来提供。

因此,广义信用不仅包括国内外银行以及非银行金融机构发放的贷款,而且包括各种债务性证券。

第三,2012年国际货币基金组织推荐编制信用和债务总量指标。

该指标主要包括各类贷款、银行承兑汇票、债券、股票等金融资产。

在此基础上,国际货币基金组织尝试编制、测算了金融资产比率指标,以监测、评估金融市场杠杆率和系统性金融风险。

(三)社会融资规模是危机后我国金融统计的新指标

社会融资规模是危机后我国金融统计指标编制的最重要成果,也是我国作为G20成员国为应对统计信息缺口而做的一项重要尝试。

该指标具有跨市场和跨机构的特点,其统计符合危机后国际金融统计的新趋势。

2013年8月,在深圳召开的BIS“危机后金融体系变化的监测与评估”国际研讨会上,人民银行调查统计司介绍了社会融资规模指标的编制和运用,得到IMF、BIS、OECD和多国央行统计专家的肯定。

越来越多的国际经济学家开始运用社会融资规模指标来研究中国的经济金融运行和宏观管理。

三、社会融资规模不存在重复统计问题

国际货币基金组织的《货币与金融统计手册》是各国开展金融统计的指导性文件。

我国社会融资规模指标主要依据该手册中的金融概览和资金流量核算框架编制。

(一)社会融资规模的统计原则

按照IMF的统计框架,社会融资规模的统计有两个基本原则:

一是合并原则,就是金融机构之间的交易、金融机构与金融市场之间的交易都要进行合并处理,以避免重复计算。

二是增量原则。

社会融资规模是增量概念,为期末、期初余额的差额,或当期发行扣除当期兑付、当期发生额扣除偿还额的差额。

按照这两个统计原则编制的社会融资规模指标,不存在所谓“重复统计”问题,也不宜用同比增速来分析其变动趋势。

(二)委托贷款并不虚增社会融资规模

委托贷款主要有三种形式:

一是企业或个人委托银行将资金贷给其他企业或个人,二是集团企业委托所属财务公司将资金贷给集团内其他法人机构,三是金融机构委托银行将资金贷给企业或个人。

第一种和第二种形式的委托贷款应全额计入社会融资规模,第三种形式的委托贷款因为是金融业内部委托,需要扣除。

第二种形式的委托贷款,其资金可能来源于企业的盈利,也可能来源于银行贷款和债券发行。

若来源于集团公司的银行贷款,则从表面看集团公司的银行贷款与集团公司发放的委托贷款似乎重复统计,但实际上这两笔资金借贷分别为银行与集团公司、母公司与子公司之间的借贷,具有不同的风险、不同的利率水平,应分别计入社会融资规模。

若集团公司未通过委托贷款将资金借给子公司,而是将资金存入银行,也同样会派生银行贷款。

这一类型的委托贷款实质上是集团企业金融化后信贷派生的实现形式,也是金融产品创新和企业融资链延长的自然表现,不应简单视为重复统计。

如果说第二种类型的委托贷款是“重复统计”,那么这种“重复统计”不是现在才有,而是从来就有;不仅在社会融资规模中有,在其他很多金融指标(如贷款、存款统计)中都有;不仅中国有,外国也有。

举例来说,甲企业得到A银行100万元贷款。

甲企业可以将这100万元全部用于支付工资或购买原材料等,也可以只将其中一部分(如50万元)用于日常支付,而将其余部分(即余下的50万元)存入A银行或B银行。

A银行或B银行又将这50万元贷给乙企业(这里不考虑存款准备金问题)。

于是统计结果,全部贷款即为150万元。

按照上述“重复统计”的观点,“应该”扣除50万元,全部贷款“只能”是100万元。

事实上,这种所谓的“重复”行为每时每刻都在发生。

这种“重复统计”在理论上无需扣除,在实践中也没法扣除,因为根本就无法统计每一笔贷款中这种“重复统计”的数额。

委托贷款的情况也一样,无论委托贷款的资金来源于企业的自有资金,还是来源于银行贷款,都不存在所谓的“重复统计”问题。

进一步讲,说“重复统计”,实际上是对金融统计基本原理的误解。

社会融资规模统计的是金融机构与其他部门间的债权债务关系,发生一项债权债务,就统计一次,所以委托贷款并不存在重复统计的问题。

同样的道理,信托贷款也不存在“重复统计”的问题。

说“重复统计”也是对货币金融学基本原理的误解。

上述所谓“重复统计”实际上是信用创造的过程,就像货币创造一样。

(三)增量指标不宜用同比增速来分析

增长速度是量的变化率,年同比增长率为:

“(本年数量-上年同期数量)÷上年同期数量×100%”。

余额增长速度对应的数量是本期余额和上年同期余额。

增量增长速度对应的数量是增量,增量本身为本期余额与上年同期余额之差。

一般说来,增量指标变化率的波动幅度要高于余额指标。

比如人民币贷款指标,2009年其余额同比增速为31.7%,而增量同比增速高达95.6%(见图1)。

图1贷款余额和增量的同比增速(%)

社会融资规模是增量概念。

从历史数据看,社会融资规模同比增速波动较大。

今年1季度社会融资规模同比增速为58%,2季度迅速下降为2.6%,3季度为-3.5%。

历史数据中明显高于或低于今年1季度同比增速(58%)的时期均很多。

从季度数据看,2003至2012年社会融资规模有11个季度的增速超过58%(图2),其中最高为2003年1季度的185.3%。

从月度数据看,社会融资规模同比增速大幅波动的情况更为普遍,最高为2009年10月份的364.6%,最低时下降幅度超过300%。

图2社会融资规模同比增速(%)

在计算其他增量指标的变化率时,这种现象也经常出现。

由此可见,社会融资规模作为一个增量指标,不宜用同比增速来分析。

四、社会融资规模符合金融宏观调控的需要

我们利用2002年以来的社会融资规模数据进行实证研究,结果表明:

第一,社会融资规模与主要经济指标(GDP、固定资产投资完成额、社会消费品零售总额、发电量、CPI和进出口总额)关系密切。

(1)社会融资规模与主要经济指标间均具有较高的相关性、显著的因果关系和先行性,且这些相关性高于新增人民币贷款和广义货币M2与主要经济指标之间的相关性。

(2)社会融资规模与GDP之间存在稳定的长期均衡关系。

(3)社会融资规模变动会对固定资产投资完成额、GDP和CPI产生显著影响。

第二,社会融资规模与货币政策主要操作目标(基础货币、利率)相关性密切(综合考虑交易量、波动幅度以及与实体经济联系的紧密程度等因素,本文选取“银行间市场7天期质押式债券回购利率”和“银行间市场5年期国债到期收益率”这两种利率,分别计算它们与社会融资规模的相关系数,并进行协整和格兰杰因果关系检验。

)且这种相关性强于新增人民币贷款和M2与主要操作目标之间的相关性。

社会融资规模与基础货币、利率之间存在长期稳定的协整关系,基础货币和利率变动是引起社会融资规模变动的格兰杰原因。

(一)社会融资规模与主要经济指标的关系

1、与广义货币和新增人民币贷款相比,社会融资规模与主要经济指标相互关系更紧密,并存在明显的先行关系。

利用2002年以来的季度数据,并对数据进行季节调整和标准化处理,以去除季节性波动和异方差对社会融资规模与经济指标间关系的异常影响,进行相关性分析。

结果显示,我国社会融资规模与主要经济指标(GDP、固定资产投资完成额、社会消费品零售总额、发电量、CPI和进出口总额)均具有较高的相关性,且相关系数均高于M2、新增人民币贷款约0.1左右(见表2)。

表2.与主要宏观经济指标相关性及先行/滞后关系

指标/相关系数

社会融资规模

M2

新增人民币贷款

社会融资规模与主要经济指标先行/滞后关系

GDP

0.94

0.87

0.79

社会融资规模先行1个季度

CPI

0.92

0.84

0.75

社会融资规模先行1个季度

进出口总额

0.89

0.82

0.70

社会融资规模滞后3个季度

固定资产投资完成额

0.94

0.87

0.77

社会融资规模先行1个季度

发电量

0.92

0.85

0.74

社会融资规模先行1个季度

社会消费品零售总额

0.94

0.86

0.77

同步

时差相关分析结果显示,社会融资规模领先GDP、CPI、固定资产投资完成额及发电量约1个季度,滞后进出口总额3个季度左右,同步于社会消费品零售总额变动。

格兰杰因果关系检验结果显示,社会融资规模与主要经济指标之间存在显著的因果关系。

社会融资规模的波动能够一定程度上解释固定资产投资完成额及社会消费品零售总额的变动,而社会融资规模与GDP、发电量、CPI和进出口总额之间存在双向的格兰杰因果关系(见表3)。

表3.社会融资规模与主要经济指标的格兰杰检验

指标

格兰杰检验

社会融资规模与GDP

互为格兰杰成因

社会融资规模与固定资产投资完成额

社会融资规模是固定资产投资完成额的格兰杰成因

社会融资规模与社会消费品零售总额

社会消费品零售总额是社会融资规模的格兰杰成因

社会融资规模与发电量

互为格兰杰成因

社会融资规模与CPI

互为格兰杰成因

社会融资规模与进出口总额

互为格兰杰成因

数据来源:

根据中国人民银行调查统计司统计数据及WIND数据库数据测算得出

2、社会融资规模与GDP之间存在稳定的长期均衡关系

协整检验结果表明,社会融资规模与GDP之间存在稳定的长期均衡关系,可以根据社会融资规模的趋势预测GDP的长期趋势,也可以根据GDP预期目标推算出所需要的社会融资规模长期趋势值。

同时误差修正模型(ECM)结果也表明,短期内二者间均衡关系存在波动,需要进行短期动态修正。

3、社会融资规模增加会对固定资产投资完成额、GDP和CPI产生显著影响

利用向量误差修正(VEC)模型及脉冲响应函数进行分析,结果显示:

(1)社会融资规模增加一个标准差,固定资产投资在6个月内趋于增加,之后小幅下降并震荡趋稳。

(2)社会融资规模增加,在开始几个月内CPI上涨压力将趋于增加,之后逐渐下降并趋于稳定。

(3)社会融资规模对GDP的影响过程较为复杂。

社会融资规模增加,半年内将引起GDP增加,之后影响逐渐减弱,并趋于平稳。

这表明,社会融资规模增加会引起固定资产投资完成额、GDP的上升和CPI的上涨,这种影响在滞后二个季度时最大,之后逐渐减弱(见图3)。

图3社会融资规模对GDP、固定资产投资、CPI的影响

(二)社会融资规模与货币政策操作目标之间的相关性分析

1、数据预处理

(1)社会融资规模、人民币贷款、M2、基础货币、利率等变量均存在较明显的季节性波动,因此本文采用ARIMA模型进行季节调整。

(2)考虑到利率的相对变动(即利率提高或降低的幅度)对监测指标的影响大于利率绝对水平(即利率值)的影响,因此我们采用利率变动值代替利率绝对水平进行计量分析。

同时,我们对利率变动值和社会融资规模这两组数据进行了对数化处理。

(3)在计算利率与各监测指标的相关系数时,本文采取分段计算相关系数的方法。

因为2008年以后,社会融资规模大幅增加,这意味着对应同样的利率变动,社会融资规模会在更高水平上波动,因此需要分别计算2002-2008年、2008-2013年各自的相关系数。

(4)本文对各指标月度数据时间序列、季度数据时间序列分别进行了计量分析。

由于月度数据受不规则因素影响较大,其波动幅度明显高于季度数据,因此本文中的大部分结论来自季度数据的分析结果。

2、计量分析

(1)相关性分析

基于2002年1月至2013年8月的数据,我们分别对社会融资规模、新增人民币贷款、M2,与利率、基础货币之间的相关性进行了分析。

结果表明,社会融资规模与利率之间存在较显著的负向相关关系(最大相关系数-0.75),社会融资规模与基础货币之间存在较显著的正向相关关系(相关系数0.64)。

与新增人民币贷款、M2相比,社会融资规模与货币政策主要操作目标之间的相关性更高(见表4)。

表4.社会融资规模与货币政策主要操作目标之间的相关系数

指标/相关系数

社会融资规模 人民币贷款

M2

银行间市场

7天期质押式

债券回购利率

(2002-2008年)

-0.47

-0.39

-0.46

(2008-2013年)

-0.75

-0.35

-0.47

银行间市场

5年期国债

到期收益率

(2002-2008年)

-0.53

-0.40

-0.45

(2008-2013年)

-0.66

-0.52

-0.59

基础货币

0.64

0.56

0.60

数据来源:

根据中国人民银行调查统计司统计数据测算得出。

(2)协整检验(两个非平稳的时间序列之间可能出现虚假回归。

只有二者之间存在协整关系时,它们存在长期均衡关系,对它们所做的回归才是有效的。

)

协整检验分析表明,社会融资规模与基础货币、利率之间存在长期稳定的协整关系(见表5),在此基础上建立的基础货币和利率对社会融资规模的回归是有意义的(不是虚假回归)。

表5.各监测指标与货币政策主要操作目标之间的协整关系分析

指标/协整关系

社会融资规模

人民币贷款

M2

银行间市场

7天期质押式债券回购利率

存在

存在

存在

银行间市场

5年期国债到期收益率

存在

存在

存在

基础货币

存在

存在

存在

数据来源:

根据中国人民银行调查统计司统计数据测算得出。

(3)格兰杰因果检验

格兰杰因果检验分析表明