湖北中考语文真题卷含答案解析.docx

《湖北中考语文真题卷含答案解析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《湖北中考语文真题卷含答案解析.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

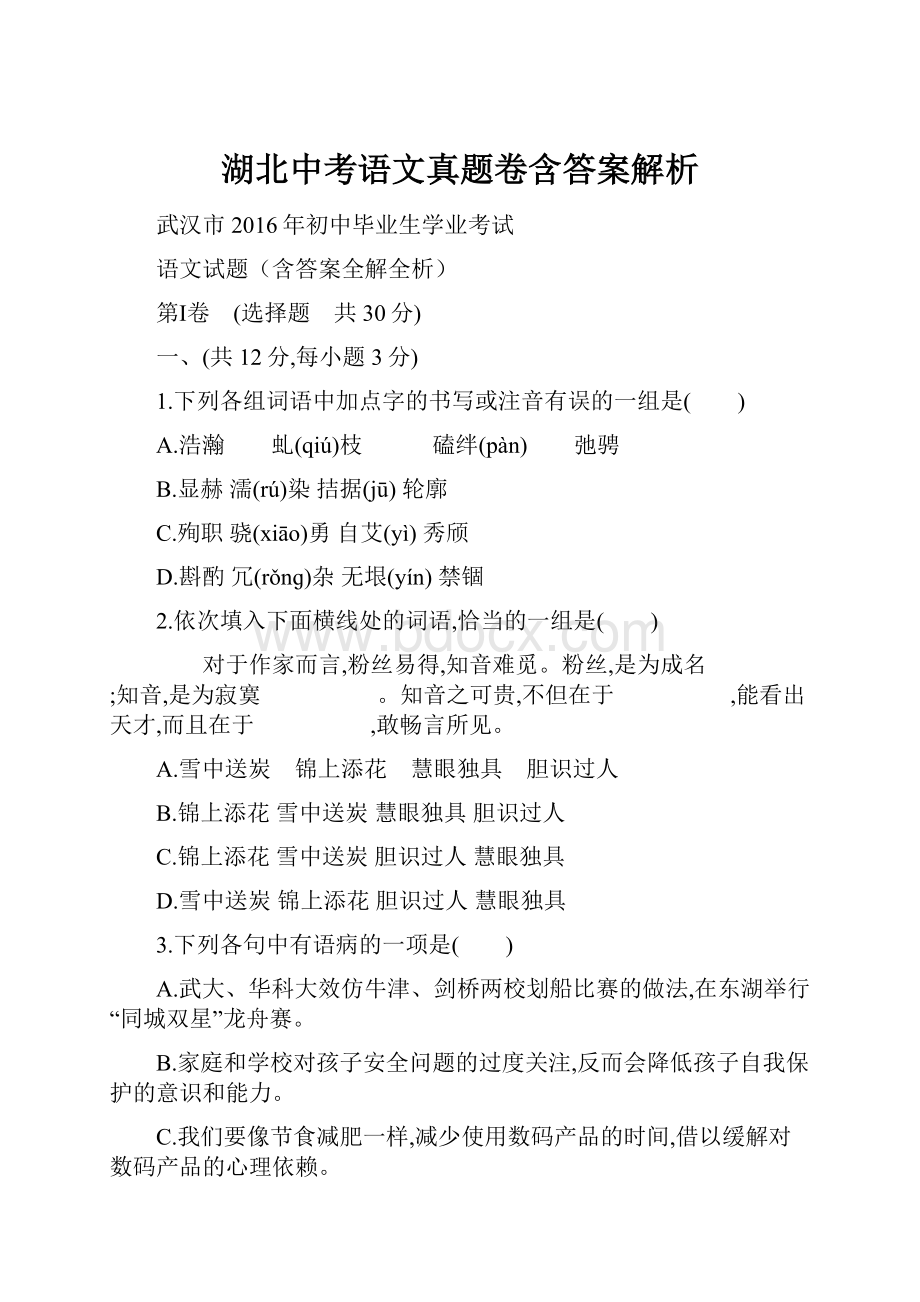

湖北中考语文真题卷含答案解析

武汉市2016年初中毕业生学业考试

语文试题(含答案全解全析)

第Ⅰ卷 (选择题 共30分)

一、(共12分,每小题3分)

1.下列各组词语中加点字的书写或注音有误的一组是( )

A.浩瀚 虬(qiú)枝 磕绊(pàn) 弛骋

B.显赫濡(rú)染拮据(jū)轮廓

C.殉职骁(xiāo)勇自艾(yì)秀颀

D.斟酌冗(rǒnɡ)杂无垠(yín)禁锢

2.依次填入下面横线处的词语,恰当的一组是( )

对于作家而言,粉丝易得,知音难觅。

粉丝,是为成名 ;知音,是为寂寞 。

知音之可贵,不但在于 ,能看出天才,而且在于 ,敢畅言所见。

A.雪中送炭 锦上添花 慧眼独具 胆识过人

B.锦上添花雪中送炭慧眼独具胆识过人

C.锦上添花雪中送炭胆识过人慧眼独具

D.雪中送炭锦上添花胆识过人慧眼独具

3.下列各句中有语病的一项是( )

A.武大、华科大效仿牛津、剑桥两校划船比赛的做法,在东湖举行“同城双星”龙舟赛。

B.家庭和学校对孩子安全问题的过度关注,反而会降低孩子自我保护的意识和能力。

C.我们要像节食减肥一样,减少使用数码产品的时间,借以缓解对数码产品的心理依赖。

D.“组队读书”能改变阅读浅层化、碎片化的现状,让人们学会深度阅读和系统阅读。

4.下列各句标点符号使用不规范的一项是( )

A.如果说鸟类是大地上的标点,那麻雀便是最朴实、最常见的“逗号”:

机灵,随意,无处不在。

B.对于汉语的子民来说,寄居他乡,母语便是故乡的方言土语;置身异国,母语便是方块的中文汉字。

C.郑板桥的字是有设计感的,熔楷、隶、行、草于一炉;同时兑入画竹、画兰的笔意,奇崛峭拔如“乱石铺街”。

D.如果把“信仰”二字拆开,就会发现“信”与“仰”的关系竟那么紧密——信者,仰也;仰者,信也。

二、(共9分,每小题3分)

阅读下面的短文,完成5—7题。

错误管理理论

错误管理理论认为,在现实场景下的决定,无论是感知、判断、推理还是行为,不犯错误最好,这毫无疑义,但现实场景往往带有不确定性,因而人的理解跟世界的真实状态之间经常不一致,面对复杂情况,错误难以避免。

有两个故事。

第一个故事叫杯弓蛇影:

有人请朋友到家中喝酒,结果这朋友喝酒时,看到酒杯里有一条蛇,疑心自己喝了蛇,回家后忧心而病。

这人告知原委,蛇原来是墙上弓的倒影,朋友的病也不治而愈。

第二个故事叫鸿门宴:

项羽听人说刘邦有称帝野心,于是请他赴鸿门宴。

刘邦赴宴,趁机为自己辩解。

项羽轻信,最终垓下被围,乌江自刎。

这两个故事中都有错误:

朋友把弓当成蛇,这是一类错误;项羽认为素有大志的刘邦没野心,这也是一类错误。

这两类错误导致的结果不一样,一是虚惊一场,一是身死国灭。

错误管理理论认为,错误有两类,一类是把某个没有的东西当成有,叫错误肯定;一类是把某个有的东西当成没有,叫错误否定。

这两类错误通常给人带来的代价不同:

把没病的人当成有病的人,不存在贻误病情的问题;把有病的人当成没病的人,就会错失治疗良机。

把草绳看成蛇往往是一场虚惊,把蛇看成草绳却会要了人的命。

在人类长达数百万年的进化史上,能活下来的人通常具有一种倾向:

即在不确定决策场景下,他们容易犯代价较小的那类错误。

原因很简单,喜欢犯另一类错误的人都死翘翘了,他们在自然选择的残酷竞争下被淘汰了。

诸多研究案例支持了错误管理理论。

同样的音量变化,当音量增大时人会高估变化幅度。

这是因为,音量增大常意味着某一物体正在趋近自己。

来者不善,善者不来,对于这种冲向自己的物体,人高估它的速度就能为自己争取更多反应时间。

谁知道它是不是一头剑齿虎呢?

类似的,同样一段垂直距离,从上往下看时人会高估其高度。

这种倾向会让人在危险的山崖上移动时更小心翼翼,以免失足。

人更容易把没病的人看成有病的人,而非相反。

比如,一个脸上斑斑点点的人坐在公园长椅上,你要没别的选择也只能跟他坐一起时,不自觉就会离他很远。

因为你自动就会把这人脸上的斑点,当成是他有病的迹象,哪怕这种判断是错的。

毕竟,这种倾向的代价通常很小。

但如果把有病的人当成没病的人,你可能被传染,在缺医少药的石器时代,还可能会死。

类似的,人们更容易把陌生人看成坏人。

陌生人不一定是坏人,但问题是通常无法在有限的时间里准确判断对方的好坏。

人们可能把好人当成坏人,也可能把坏人当成好人。

这两种错误的代价不一样:

前者是一场误会,后者则会遭受伤害。

我们并不认为错误是好东西,更不提倡犯错误。

这里提出错误管理理论,是想对不确定场景下的错误现象进行剖析,让读者对错误能有更深入的了解,从而反思自己的行为。

(选自《2015中国科普文学精选》,有删改)

5.下列对“错误肯定”和“错误否定”的理解,不正确的一项是( )

A.杯弓蛇影中的错误属于错误肯定。

B.鸿门宴中的错误属于错误否定。

C.把草绳看成蛇属于错误肯定。

D.把没病的人当成有病的人属于错误否定。

6.对下列现象的分析,不符合“错误管理理论”的一项是( )

A.音量增大意味着物体正在趋近自己,所以同样的音量变化,当音量增大时人会高估变化幅度。

B.距离增大意味着掉下去时损伤更大,所以同样一段垂直距离,从上往下看时,人会高估其高度。

C.与病人接触,意味着传染疾病的可能性更大,所以人们会与有疾病的人保持一定的距离。

D.与陌生人接触,意味着接触坏人的机会更大,所以人们会更容易把陌生人当作坏人。

7.下列对“错误管理理论”的表述,不正确的一项是( )

A.“错误管理理论”之所以很有研究的必要,是因为人犯错误难以避免。

B.“错误管理理论”可以解释数百万年的人类进化过程中的某些现象。

C.“错误管理理论”不认为错误是好东西,但可以让我们认识到错误是有研究价值的。

D.“错误管理理论”对不确定场景下的错误现象进行剖析研究,可以让人们少犯错误。

三、(共9分,每小题3分)

阅读下面的文言语段,完成8—10题。

萧颖士风节

萧颖士为唐名人,后之学者但称其才华而已。

予反复考之,盖有风节识量之士也。

为集贤校理,宰相李林甫欲见之,颖士不诣,林甫怒其不下己。

后召诣史馆又不屈愈见疾至免官更调河南参军。

安禄山宠恣,颖士阴语柳并曰:

“胡人负宠而骄,乱不久矣。

东京其先陷乎!

”即托疾去。

禄山反,往见郭纳,言御守计,纳不用。

叹曰:

“肉食者以儿戏御剧贼,难矣哉!

”闻封常清陈兵东京,往观之,不宿而还。

身走山南,节度使源洧欲退保江陵,颖士说曰:

“襄阳乃天下喉襟,一日不守,则大事去矣。

公何遽轻土地,取天下笑乎?

”洧乃按甲不出。

洧卒,往客金陵,永王璘召之,不见。

李太白,天下士也,特以堕永王乱中,为终身累。

颖士,永王召而不见,则过之焉。

(选自《容斋随笔》,有删改)

8.下列对句中加点词的理解,不正确的一项是( )

A.颖士阴语柳并曰 阴:

暗中

B.胡人负宠而骄负:

依仗

C.往客金陵客:

旅居

D.则过之焉过:

责备

9.为文中画波浪线的语句断句,正确的一项是( )

后召诣史馆又不屈愈见疾至免官更调河南参军

A.后召诣/史馆又不屈/愈见疾至/免官更调河南参军

B.后召诣史馆/又不屈/愈见疾/至免官更调河南参军

C.后召诣/史馆又不屈愈/见疾至免官/更调河南参军

D.后召诣史馆/又不屈愈见/疾至免官/更调河南参军

10.下列对文本的理解,不正确的一项是( )

A.萧颖士对宰相李林甫、永王李璘的召见均辞而不去。

B.萧颖士预言了安禄山即将叛乱且东京将会陷落。

C.郭纳、封常清没有采纳萧颖士的守城计策。

D.节度使源洧听从了萧颖士坚守襄阳的劝说。

第Ⅱ卷 (非选择题 共90分)

四、(14分)

11.将第三大题文言文材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(4分)

肉食者以儿戏御剧贼,难矣哉!

译文:

12.填空。

(10分,每空2分)

① ,镜中衰鬓已先斑。

(陆游《书愤》)

②海上生明月, 。

(张九龄《望月怀远》)

③ ,直挂云帆济沧海。

(李白《行路难》)

④曹操《龟虽寿》一诗中,“老骥伏枥,志在千里”中的“老骥”意指 ,这一诗句表现了诗人 的精神。

五、(18分)

阅读下面的文章,完成13—16题。

老去的舌尖

①有一部很红的纪录片《舌尖上的中国》,片子拍得虽然好,但是把逻辑弄反了:

并不是那些美味的食物消逝了,而是我们的舌尖不行了。

②品酒大师的舌头,可以品尝出几千种酒的细微差别,说明舌头的品味本领可以潜力无限。

然而我们的舌头却伴随着平日的粗糙、咸辣、重口味饮食,一天天地迟钝了。

正所谓什么样的食客造就什么样的厨师,什么样的饭菜也造就了什么样的舌尖。

③野夫的《看不见的江湖》中描述了一个细节:

野夫和黎爷比做拍黄瓜,两盘菜不分名姓,大家盲吃,结果都说其中一盘好吃,翻开盘底一看,果然写的是黎爷的名号。

细探究竟,黎爷显然比野夫更用心,野夫用的是铁刀,黄瓜上有铁腥味;黎爷用的是木片,黄瓜的清香皆还留着。

④在台湾中部的大山里,我吃到过一种烤制的阿东翁仔鸡,皮焦脆,肉不干柴,有一股淡淡的焦香。

这些鸡在地锅里经过几道工序烤制时,用的是一种叫龙眼木的木材生的火,猛火时要猛,文火时要文,而且要把木材的香通过火的熏烤,一点点传到鸡肉里去。

热炉膛,红火光,燃烧着对美味的热情。

这样烤出来的鸡肉皮脆肉多汁,且有异香。

⑤其实我不大喜欢厨师做的菜,并不是说厨师做得不好,相反,厨师做出来的菜精工细雕,花样绵密而繁复,太有“手艺”了。

跟厨师菜相比,我更爱吃的,是外婆和奶奶做的菜,她们因为不是厨师,不会觉得是在“做”给别人吃,所以不会去讲究“手艺”,而是融入亲情,做出家常却入味入心的饭菜,那样的饭菜印着她们手掌的粗糙和温情。

⑥这些老去的味道,慢慢消散在山野之中,炊烟带着她们的精魂越飘越高,越飘越淡,终于“此曲只应天上有,人间能得几回闻”。

我们也只能借着回忆和怀念过一把空瘾,唏嘘感慨一下而已。

事实上,长年累月的现代饮食吃下来,我们的舌头已经迟钝而麻木了。

今天,我们舌尖的退化,似乎是一种必然。

⑦舌尖退化的一个表现,就是我们吃什么都觉得淡,都觉得没有味道,所以会去嗜辣、嗜咸,地不分南北,人无论老幼,重口味已经成了我们舌尖上的普遍口味。

湖南的辣、四川的辣已经北伐南下、东征西突,麻辣火锅成了时下的最流行。

⑧随着生活节奏工作节奏的变化,我们的舌尖也建立起了一种节奏,追求快和饱。

一桌人吃饭,基本上都是舌头在赛跑,没见到谁还能细细品味。

生物学上有一个现象,叫“用进废退”,是说一个人要是不常活动五官四肢或其他部位,这个部位的功能就会渐渐减弱。

在我们,舌头不是不用,而是没有细致地用,你可以检讨一下自己,是不是吃东西咀嚼的次数越来越少了?

吃到嘴里还会不会深入品尝食物?

恐怕你会大吃一惊,不知从何时开始,我们自己已经成了吃人参果的猪八戒。

⑨令人担忧的,不只是舌尖的退化,更是舌头背后心头的退化。

李安的电影《饮食男女》中,圆山大饭店的大厨师老朱,每天给三个女儿做尽好吃的,然而三个女儿却感受不到他的心思和举止。

面对一桌丰盛的美味,她们的舌头忙着数落自己的生活困境和矛盾,何尝有闲暇品味他做的美食?

人家邀他再出山,老朱说:

“人心粗了,吃又能吃出什么滋味来呢?

”的确,当心头被纷繁的欲念占据了,舌头又能品出什么滋味呢?

⑩这就是舌头和心头的通感。

人心粗粝了,心头最初的单纯和从容便不复存在。

即使吃得再精致,听得再高雅,住得再舒适,五官再发达,失去了心头的敏锐,又有什么用呢?

怎样才能重新拥有那个娇嫩的、朴素的舌尖呢?

(文/蓝染,有删改)

13.本文的标题为“老去的舌尖”,第⑥段又写到“老去的味道”,说说这两处“老去”在文中的含义。

(4分)

答:

14.本文③—⑤段中,作者认为能做出美味食物的秘密是什么?

请用精练的语言概括这一秘密。

(4分)

答:

15.请用直白的语言表达出下面语句在文中的意思。

(4分)

不知从何时开始,我们自己已经成了吃人参果的猪八戒。

答:

16.我们“怎样才能重新拥有那个娇嫩的、朴素的舌尖呢”?

请结合作者的写作意图简要回答。

(6分)

答:

六、(8分)

根据要求完成17、18题。

为了引导同学们由“被动学习”转向“主动学习”,学校准备开展以“学会主动学习”为主题的综合性学习活动。

17.在活动过程中,需要你从多方面对中学生“被动学习”的原因作分析。

请用简明的语言分条表述,三条即可。

(4分)

答:

18.在以“学会主动学习”为主题的班会上,需要你谈谈主动学习的意义。

请用简明、连贯、得体的语言写下你要说的话。

(100~120字)(4分)

答:

七、作文(50分)

19.阅读下面的材料,按要求作文。

(50分)

人生如登山。

或许因为太在意登上山顶,我们往往没有慎重选择路径就匆匆出发。

于是,有人踏上大道,有人走进小路,有人奔向捷径,有人闯入险途。

有的路,平坦而通畅,带给你的是安稳或者平庸;有的路,崎岖而险峻,带给你的是精彩或者伤害。

选择的路合适,你会顺利登上山顶;选择的路不合适,即使登上山顶,也会遍体鳞伤。

决定人生状态的不是山顶,而是你选择的通向山顶的那条路。

请你根据对上述文字的理解和思考,写一篇文章。

要求:

依据材料的整体语意立意,自拟标题,不少于600字。

文中如果出现真实的姓名或校名,请以化名代替。

答案全解全析:

1.A 绊bàn,弛→驰。

2.B 锦上添花:

指在美丽的锦织物上再添加鲜花。

比喻略加修饰使美者更美,引申为在原有成就的基础上进一步完善。

雪中送炭:

在下雪天给人送炭取暖。

比喻在极端困难和危急的情况下,给人以帮助。

慧眼独具:

一般写作“独具慧眼”,指能看到别人看不到的东西,形容眼光敏锐,见解高超;也指能做出精细的判断(如在质量方面)。

胆识过人:

胆量和见识超过一般人。

3.B “降低孩子自我保护的意识和能力”动宾搭配不当,可把“意识和”删去。

4.C 分号使用不正确。

分号一般用于复句内部并列分句之间的停顿或者用于分项列举的各项之间。

这里应把分号改为逗号。

5.D 根据原文的定义,“错误否定”是把某个有的东西当成没有。

而D项是把没病的人当成有病的人,应该是错误肯定。

6.C 本题考查的是对文意的把握能力。

可以把选项回归原文,通过对比得出答案。

C项有关内容在原文的第五段,对比发现选项内容属于无中生有。

7.D D项曲解文意,研究错误理论并不能让人少犯错误。

8.D 本题考查理解文言实词的能力。

“过”在此句中是“超过”的意思。

9.B 本题考查学生的文言断句能力。

古代没有标点符号,文章中并无停顿的标志。

需要在理解的基础上进行停顿,分析停顿的过程叫断句。

断句题是对学生文言素养的综合考查。

通读全文后可知,本文中画波浪线的句子说的是奸相李林甫因为萧颖士不肯屈从自己而对他采取的一系列打击报复手段,可抓住“后”“又”“愈”“至”几个关键词语来断句。

10.C 本题考查对文章信息的理解分析能力。

解答此题时,要找到每个选项对应的句子,依据文意看理解的是否正确。

C项中说郭纳没有采取萧颖士的守城计策是正确的,对应的原句是“纳不用”;而说封常清没有采取萧颖士的守城计策是错误的,萧颖士根本就没有去见封常清,因为他对封常清很失望,对应的原句是“往观之,不宿而还”,更不要说向他提守城计策了。

11.答案 当官的以儿童游戏的方式来抵御厉害的叛军,(想取胜)太难了!

共4分。

“肉食者”“御”“剧”各1分,其余句意正确1分。

解析 翻译时要注意逐字对应,尤其要抓住句子中的关键字词,如本句中的“肉食者”(掌权的人)、“以”(用)、“御”(抵御)、“剧”(势力强大的)。

[参考译文]

萧颖士是唐代的名人,后代学者只称赞他才华出众。

我反复考证后发现,他大概是一位高风亮节、有胆识、有度量的人。

在他担任集贤校理时,当时的宰相李林甫想召见他,他却辞而不去,李林甫对他不屈从于自己(的行为)很恼火。

后来,李林甫又让他到史馆任职,他仍然不屈服,为此他更为李林甫所忌恨,以至被免除史官职务外调到河南府任参军。

当时,安禄山依仗玄宗的宠信,恣意妄为,萧颖士暗中对柳并说:

“胡人(指安禄山)依仗皇上的宠信骄横跋扈,反叛朝廷的时间不会太久了。

东都洛阳到时会首先陷落的!

”不久,他便托病离开了洛阳。

安禄山反叛以后,萧颖士去见郭纳,向他进献抵御叛军的策略,郭纳没有采用。

萧颖士感叹道:

“那些身居高位要职的人抵御厉害的叛军如同儿戏,(想抵挡住也)太难了啊!

”他听说大将封常清陈兵东都洛阳,就去观察了一番,(结果很失望,)连夜返回。

逃到山南东道(今湖北襄樊)避乱,当地节度使源洧想放弃襄阳,退保江陵,萧颖士劝说道:

“襄阳是天下的咽喉要冲,兵家必争之地,一天不坚守,则大势即去。

你何必匆忙放弃这个战略要地,让天下人取笑你呢?

”源洧听从了他的建议,就按兵不出。

源洧死后,萧颖士又去金陵,并客居于此。

肃宗的弟弟永王李璘要召见他,他推辞不去。

李白,是天下闻名的大诗人,只因身陷永王李璘的叛军之中,终身受到连累。

萧颖士对永王李璘的召见辞而不见,可见他的胆识远远超过李白。

12.答案 ①塞上长城空自许 ②天涯共此时 ③长风破浪会有时 ④老马(老人,年纪大了仍有抱负的人等) 老当益壮、积极进取

共10分。

①—③空共6分,每题2分,错一字则该空不得分。

第④题共4分,每空2分,意思对即可。

解析 前三题是直接型默写,易错字是“涯”和“长”,“长”易误写为“乘”。

第④题考查对课内所学诗歌中重点诗句的理解和对作者情感态度的把握能力,类似于名句赏析题。

“老骥伏枥,志在千里”比喻有志向的人虽然年老,仍有雄心壮志。

平时学习时要注意对诗歌名句的积累。

13.答案

(1)老去的舌尖:

老去——退化(迟钝、麻木)。

(2)老去的味道:

老去——消逝。

共4分。

每处2分。

语意正确即可。

解析 这篇文章有着强烈的怀旧情结,从贴近生活的饮食文化入手,提到了在高速发展的社会背景下,人心愈来愈浮躁、失去朴素宁静之美的问题。

题目中的“老去”是“退化”的意思,“老去”的不仅仅是“舌尖”,还有“人心”;第⑥段中的“老去”是“消逝”的意思,是指我们许多人再也吃不上像外婆和奶奶所做的那种融入亲情的饭菜了,消逝的是情感。

14.答案 用心用情,才能做出美味的食物。

共4分。

核心语意:

用心(2分),用情(2分)。

解析 黎爷拍的黄瓜好吃,是因为他“用心”;“我”喜欢吃外婆和奶奶做的菜,是因为她们的菜“融入亲情”。

评析 本题考查学生概括文章主要信息的能力。

精确定位到文章的③—⑤段,结合原句进行提炼即可,难度中等。

15.答案 不知不觉中,我们已经不会细致地品尝食物的味道了。

共4分。

核心语意:

不会细致地品尝食物的味道。

(或嚼得少,吞得快,没尝到味道。

)

解析 全篇文章语言风格平实朴素,而“吃人参果的猪八戒”是这篇文章里最有深意的一句比喻,需要学生对《西游记》的情节进行回忆。

结合本文主旨,能体会到这句话实际上是指没尝到味道就吃完了的一种进食状态,是在批评现代人已经不会细致地品尝食物的味道了。

评析 本题考查学生对关键语句的理解能力。

本着“词不离句,句不离篇”的原则,要结合本文主旨去理解句子的意思,难度中等。

16.答案 放慢生活节奏,清除心中欲念,保持心头的单纯和从容,找回心头的敏锐。

共6分。

核心语意:

清除欲念,保持心头的单纯和从容,找回心头的敏锐。

(6分)

根据学生答案的语意可作如下评价:

(1)清除欲念,保持心头的单纯和从容,找回心头的敏锐。

(6分)

(2)清除欲念,保持心头的单纯和从容。

(5分)

(3)清除欲念。

(或:

清除欲念,找回心头的敏锐。

)(4分)

(4)保持心头的单纯和从容。

(或:

保持心头的单纯和从容,找回心头的敏锐。

)(3分)

(5)找回心头的敏锐。

(2分)

(6)放慢节奏,慢慢体会生活。

(1分)

解析 文章在第⑧段指出“舌尖”退化的原因是生活节奏太快,人们没有时间细细品味;在第⑨⑩两段指出“心头”退化的原因是“被纷繁的欲念占据了”“最初的单纯和从容便不复存在”“失去了心头的敏锐”。

既然是这些原因造成“舌尖”和“心头”的退化,那么要想重新拥有“那个娇嫩的、朴素的舌尖”,就需要把这些因素一一去除。

评析 本题考查作者的写作意图。

要点分布范围广,要结合文章的主旨和作者的内心情感去综合考虑、归纳概括,难度较大。

17.答案 略。

(共4分。

评分标准:

要求围绕“中学生‘被动学习’的原因”来表述,三条原因不要重复,还应有明确的逻辑关系。

答出一条1分,答出两条2分,答出三条4分。

)

解析 分析“被动学习”的原因,可从中学生所处的外界条件和自身原因进行思考,如“外界诱惑”“课堂习惯”“自身认识”等。

言之有理即可。

18.答案 略。

(共4分。

评分标准:

内容针对“主动学习的意义”表述得2分。

语言简明、连贯、得体得2分。

内容没有针对问题作答不得分。

)

解析 本题要求学生对“主动学习的意义”进行理解,可结合“被动学习”带来的不良影响写出“主动学习”的益处和对自身今后学习工作的影响,用语要简明、得体、有条理。

评析 此次综合性学习选取了“被动学习与主动学习”这样的话题为切入点,对于学生来说很好理解,难度不大。

意义在于激发学生对自身学习状态的思考和调整,既考查了学生的理解思考能力,又对学生有教育意义。

19.[写作指导] 从理解题意的角度来看,综观整则材料,不难从中找出关键句“决定人生状态的不是山顶,而是你选择的通向山顶的那条路”。

要抓住的关键词是“山顶”“选择”“路”,要讨论的是它们之间的关系。

既然“人生如登山”,那么毫无寓意地直接谈登山、只谈登山,就是没有理解题干的深刻含意。

应该谈人生的意义;谈人生的追求;谈怎样实现人生的理想;谈人生道路上应该做的准备;谈生命智慧和人生哲学;等等。

生活经历丰富的考生可以写一些曲折动人的故事,文笔好的考生可以写人生奋斗的诗意,有思想的考生可以展示自己的思辨能力。