北师版历史高考一轮复习 第7单元 第15讲 中国近现代社会生活的变迁.docx

《北师版历史高考一轮复习 第7单元 第15讲 中国近现代社会生活的变迁.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《北师版历史高考一轮复习 第7单元 第15讲 中国近现代社会生活的变迁.docx(23页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

北师版历史高考一轮复习第7单元第15讲中国近现代社会生活的变迁

第15讲 中国近现代社会生活的变迁

(对应学生用书第127页)

考点1|物质生活和社会习俗的变迁

[识记—基础知识梳理]

一、贫穷落后的旧中国

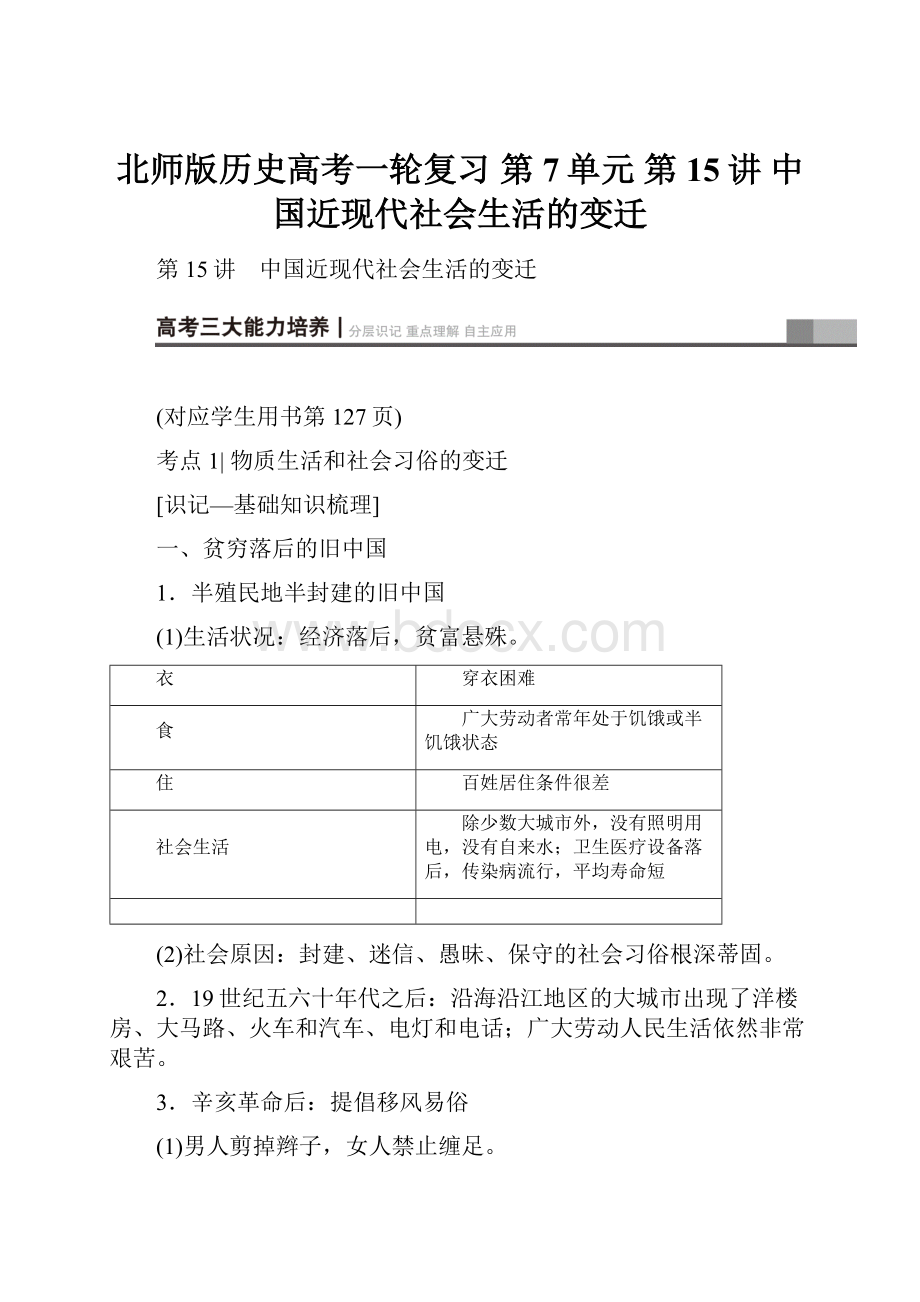

1.半殖民地半封建的旧中国

(1)生活状况:

经济落后,贫富悬殊。

衣

穿衣困难

食

广大劳动者常年处于饥饿或半饥饿状态

住

百姓居住条件很差

社会生活

除少数大城市外,没有照明用电,没有自来水;卫生医疗设备落后,传染病流行,平均寿命短

(2)社会原因:

封建、迷信、愚昧、保守的社会习俗根深蒂固。

2.19世纪五六十年代之后:

沿海沿江地区的大城市出现了洋楼房、大马路、火车和汽车、电灯和电话;广大劳动人民生活依然非常艰苦。

3.辛亥革命后:

提倡移风易俗

(1)男人剪掉辫子,女人禁止缠足。

(2)称谓和婚丧嫁娶的礼仪发生变化。

(3)贫穷落后的面貌没有改变,仍充满着半殖民地半封建的色彩。

二、新中国的新生活

1.背景

(1)中华人民共和国成立后,社会稳定,经济发展,人民生活水平逐步提高。

(2)改革开放以来,中国经济快速发展。

2.表现

(1)新中国成立初,生活必需品凭票证限量供应。

(2)改革开放后,西装和夹克衫统领男装主流,裙服和旗袍成为时尚女装。

(3)粮食基本实现自给,传统的饮食结构发生变化,科学卫生的饮食习俗正在形成。

(4)城乡住宅建设持续快速发展,居住条件改善。

[易误辨析] 社会生活变迁的易误点

西式服饰传入中国,引发服饰变革,但并没有完全取代中式服饰,而是中西服饰并行。

三、新社会的新习俗

1.变化原因:

新中国成立后,特别是改革开放以来,生活条件的改善和文化教育的普及。

2.表现

(1)具有中国特色的社会主义新风尚正在形成,“八荣八耻”的观念深入人心。

(2)健康意识逐渐增强,健康水平有了很大提高。

(3)广大妇女获得解放。

(4)家庭结构发生深刻变化。

(5)传统的年节习俗在继承中得到了新的发展。

[特别提醒] 社会生活变迁与政治、经济发展的关系

一定时期的政治、经济、思想决定一定时期的社会生活。

近代以来社会政治变革、民主思潮的推动和社会经济的发展(如戊戌变法、辛亥革命、新文化运动、五四运动、新中国的成立、“文化大革命”、改革开放等;自然经济的瓦解、近代民族工业的产生和发展、改革开放促进了生产力的迅速发展等)决定了社会生活的变迁。

[教材补遗]__人本史观

人是历史的创造者、记录者,也是历史认识的受益者。

有学者认为:

历史素养的“核心”只有一个,那就是塑造健全人格,培养美善人性。

以人本主义的历史实施人道主义的教育,用人的历史来教导人,使其越来越发展为“人”,这当是历史教育的恒定目标。

中国和西方古代传统史学有一个特点,那就是虽然二者都记载人事,可是事件的主体多是社会精英人物,王侯将相、才子佳人往往是历史书上的主角,历史成了胜利者的书写和大英雄的赞歌,而那些默默无闻的社会底层劳动者则集体消失于历史经典之中。

针对传统史学“人本关怀”不足的弊端,近代西方先后兴起了“新史学”运动和“新文化史”范式,尝试重新将人,尤其是那些参与了历史创造的广大普通人、一度被排挤到历史书写边缘的小人物,重新置于历史书写的中心地位。

过去,我们的中学历史教材也偏好此种“宏大叙事”,多记名人传奇,而拥有更多样复杂历史经历与感受的劳苦大众,

往往只拥有一个抽象的名字——人民。

人本主义史学和人本主义教育价值观正呼唤人本主义的中学历史教育,以历史人物的活动来勾勒历史事件,从历史人物的处境出发来理解历史现象,以“人”的自由与发展作为历史评判的旨归。

2015年新课标全国卷Ⅱ第41题以图表数字反映了新中国法定节假日的变化,冰冷数字背后实则是亿万鲜活生命的体验,其命题立意就在于:

尊重劳动者的休息权是国家人权事业的进步,是社会与文明的进步。

我们需要在教学中适时补充一些历史细节,告诉学生那些在真实的历史情景中,同样深刻感受着历史巨变的“普通的大多数”,多讲一些“老百姓自己的故事”,从人的奋斗历程与生活感悟中体味人之局限与人之伟大。

影响近现代社会生活变迁的因素

[理解—史料研习归纳]

史料一 天津通商后不出十年,租界里中国人的时髦打扮已变成“短衫窄裤,头戴小草帽,口衔烟卷,时辰表链,特挂胸前”。

甲午战争前,即便是内地甚至某些乡村,日用洋货也有所流行。

洋货成为某些人生活的必需品,原先的“扬气”“今则竟曰‘洋气’了”。

——摘编自孙燕京《晚清社会风尚研究》

史料二 “文化大革命”时期,“国防绿”“海军蓝”是中国城乡居民追求的色彩。

那时期,穿一身“国防绿”、腰间系一条帆布大板带、肩背军挎包成为青年男女尤其是大中专学生追求的一种时尚。

20世纪80年代,色彩鲜艳、款式时髦的服装逐步在大众中流行。

毛皮大衣、羽绒服、西服、呢大衣等各种服装充分展现穿着者的风采与魅力。

民众受西方现代文化的影响较大,中国服饰正式走向了多元化。

——摘编自陈志华、朱华《中国服饰史》

[史料解读]

(1)史料一:

“天津通商后不出十年”→时代背景;“洋货成为某些人生活的必需品”→生活方式的西化即“洋气”。

(2)史料二:

“国防绿”“海军蓝”→服饰单一化;“色彩鲜艳、款式时髦”→服饰多元化。

[史料运用]

(1)根据史料一并结合所学知识,分析从“扬气”变为“洋气”的原因。

提示:

原因:

西方列强的入侵,西方商品的输入,西方文化的影响。

(2)根据史料二并结合所学知识,分析导致中国民众的服饰由单一化向多元化变化的主要因素。

提示:

改革开放;经济和社会发展,人民生活水平提高;民众思想观念变化;外来文化影响。

[史论归纳]

影响近现代中国物质生活和社会习俗变化的因素

(1)欧风美雨的潜移默化。

西方殖民者的入侵,把西方的生活方式移植到了中国。

通商口岸就是晚清社会近代化最早的发生地和近代文明的窗口,近代文明经通商口岸逐渐向中国内地辐射。

这种影响是西方国家的侵略给中国带来的积极影响,是客观的,有利于中国的近代化。

(2)中国近现代经济的发展。

中国近代资本主义的产生和发展,新中国国民经济的恢复和发展,尤其是改革开放以来社会主义现代化建设的飞速发展,为社会生活与习俗的变化奠定了经济基础。

(3)近现代革命思潮的兴起与思想解放运动。

近代中国先进人士的倡导,如资产阶级维新派和革命派都号召“断发易服”,新文化运动倡导民主与科学,十一届三中全会以来的思想解放,等等,都不同程度地促进了人们思想观念的变化。

(4)历届政府的重视、提倡促使社会生活发生重大变化。

如民国政府颁布剪辫易服和废止缠足等法令;新中国成立后,党和政府重视民生,特别是改革开放后,党和政府将实现全面小康作为现代化建设的奋斗目标。

[应用—对点强化训练]

1.鸦片战争是西方先进工业文明对中国落后农业文明的一次冲击。

下列能够佐证这一观点的是( )

①中国自然经济日益解体,为新的经济因素的产生提供了条件 ②中国开始丧失独立自主地位,逐渐沦为殖民地社会 ③西学传入,旧思想、旧观念受到冲击 ④中西合璧是中国近代初期生活变迁的典型特征

A.①②③B.②③④

C.①②④D.①③④

D [材料观点为西方先进工业文明对中国落后农业文明的冲击,经济上表现为自然经济解体,思想文化上表现为思想解放,社会习俗方面出现中西合璧,故①③④正确;中国并未彻底化为殖民地,故②错误。

]

2.民国成立后,在服制上明确规定“自大总统以至平民其式样一律”,服装已不按职位、身份加以区别,而只是按性别不同、场合不同加以区分。

这一变化表明( )

A.服饰不再表现等级划分,体现平等原则

B.西方服饰在中国服饰领域占据主导地位

C.传统服饰对新式礼服提供了重要的借鉴

D.社会习俗变化缓慢,带有鲜明政治色彩

A [“服装已不按职位、身份加以区别”说明服饰不再表现等级区别,“自大总统以至平民其式样一律”说明体现了平等原则,故A项正确;材料未提及西方服饰,故B项错误;材料未提及传统服饰及新式礼服,故C项错误;民国成立而引起服饰的变化,说明社会习俗变化快,故D项错误。

]

3.近代以来中国社会服饰变化紧随时代的步伐,以下对鸦片战争后中国服饰变化的情况说法正确的是( )

A.西服传入使中国传统服饰退出了历史舞台

B.长袍马褂和中山装都是传统的中国服装

C.改良旗袍是民国城镇新潮女性的日常着装

D.改革开放后穿衣打扮与政治生活紧密联系

C [结合所学知识可知,西服传入中国后,传统服饰仍然存在,故A项错误;中山装吸取了中式服装和西装的优点,故不属于传统的中国服装,故B项错误;旗袍起源于清朝旗人女性所穿之袍,到20世纪20年代,改良旗袍重新流行起来,成为民国城镇女性的日常着装,故C项正确;改革开放后物质生活水平提高,穿衣打扮与政治生活并没有紧密的联系,故D项错误。

]

4.“实行男女婚姻自由、一夫一妻、男女权利平等、保护妇女和子女合法权益的新民主主义婚姻制度。

”该婚姻制度颁布于( )

【导学号:

67930046】

A.戊戌变法时期

B.新文化运动时期

C.新中国成立初期

D.社会主义现代化建设新时期

C [戊戌变法与新文化运动时期没有“新民主主义婚姻制度”,故排除A、B两项;根据材料“新民主主义婚姻制度”说明是新中国成立初期,该时期属于新民主主义社会向社会主义社会过渡时期,故C项正确;社会主义现代化建设新时期的婚姻制度应该是“社会主义婚姻制度”,故D项错误。

]

考点2|日益进步的交通和通信工具与大众传媒的发展

[识记—基础知识梳理]

一、交通运输的发展

1.表现

(1)铁路

①19世纪70年代,外国人修筑上海至吴淞的铁路。

②1909年,京张铁路竣工。

③新中国成立后:

建成宝成、兰新等铁路。

④2006年,青藏铁路通车。

(2)公路

①1906年修建的镇南关至龙州的公路,是中国的第一条公路。

②新中国成立后,建立起覆盖全国的公路网。

(3)水运

①1872年,洋务派创办轮船招商局,是中国最早的近代水上交通运输企业。

②新中国成立后:

轮船运输业获得快速发展。

③改革开放以来,内河航运和远洋运输快速发展。

上海成为世界第二大海港。

(4)航空

①1920年,中国首条航线北京至天津航线开通。

②新中国成立初期:

民航发展有限。

③改革开放后:

航空运输发展最为迅速。

2.作用

(1)促进了商品的运输和交流,是社会主义市场经济繁荣发展的基础。

(2)开阔了人们的眼界,改变着人们的观念。

[易误辨析] 近现代中国铁路建设的不同

近代与现代中国铁路建设的一个最大不同点就是铁路主权问题。

近代铁路主权被列强把持,便于列强对中国的经济侵略;现代中国的铁路主权掌握在人民政府手中,便于发展地区经济和提高人民生活水平。

二、通信工具的进步

1.表现:

改革开放以来,电信业以超常速度发展,到2002年全国电话用户总数已跃居世界第一位。

2.意义

(1)文化和信息的交流空前方便、快捷。

(2)推动着人们思想观念和社会生活的变化。

三、大众传媒的变迁

1.报刊业的发展

(1)出现:

鸦片战争前后,外国人开始在中国创办报刊,第一份中文期刊是《察世俗每月统记传》,影响较大的有《中国丛报》《北华捷报》。

(2)发展

①19世纪中期以后,出现中国人办的报刊,最著名的是上海的《申报》。

②中国新兴的政治派别,重视发挥报刊舆论工具的作用。

a.维新派:

创办《时务报》《国闻报》,宣传变法主张。

b.资产阶级革命派:

创办《民报》,宣传三民主义纲领。

c.新文化运动和五四运动期间:

创办《新青年》《每周评论》等,宣传科学与民主,介绍马克思主义。

d.新民主主义革命期间:

中国共产党创办《向导》《红旗》《新华日报》等,宣传民主革命主张,为争取革命的胜利发挥了重要作用。

(3)迅速发展

①原因:

新中国成立。

②代表性报刊:

《人民日报》《人民文学》《光明日报》《解放军报》等。

③作用:

积极宣传党和国家的路线、方针和政策,关注人民生活。

(4)繁荣

①原因:

改革开放。

②特点

a.党报、党刊继续发挥主导宣传作用。

b.既注意市场的需求,又注意新闻报道的真实性、客观性和时效性,并普遍扩大信息量。

[轻巧识记] 近代报刊业发展的特点和影响

2.广播影视业的兴盛

(1)广播

①20世纪20年代,上海出现中国最早的广播电台。

②新中国成立后,建立从中央到地方的各级广播电台。

③改革开放以来,广播事业又有新的发展。

(2)电影

①开始的标志:

1905年,第一部无声电影是京剧《定军山》。

②发展成熟

a.时间:

20世纪20年代逐步成熟。

b.表现:

中国第一部在国际上获奖的影片是《渔光曲》,出现许多反映抗日战争的优秀影片,如《风云儿女》《一江春水向东流》《八千里路云和月》等。

③飞速发展

a.时间:

新中国成立后。

b.特点:

工农兵生活和革命战争题材被大量搬上银屏。

c.主要代表作品:

《渡江侦察记》《林则徐》《祝福》《大闹天宫》《李双双》等。

④辉煌:

改革开放后,出现弘扬主旋律的《西安事变》《大决战》《抉择》等作品。

(3)电视

①1958年,北京电视台开始试播,标示中国电视业的诞生。

②改革开放后,电视逐渐普及。

③影响:

丰富了人们的日常生活,开阔了人们的视野,增加了信息量,对社会产生很大影响。

3.互联网的崛起

(1)兴起

①1994年中国正式接入国际互联网。

②2008年2月,中国网民人数居全球首位,中国成为互联网使用大国。

(2)特点:

集报刊、广播、电视的优势于一体,使信息的传递和反馈迅速实现。

[易误辨析] 有关大众传媒认识的几点误区

(1)各种媒介都具有传播信息的功能,并且共同向上发展。

(2)互联网的普及不但没有削弱其他媒介的地位,反而出现同时向上发展的趋势。

实际上,传统的媒介纷纷通过网络来获得读者和观众,许多有实力的传统媒介机构都建有自己的网站,争夺网络媒介的一席之地。

(3)各种媒介都具有自己独特的优势,相互不能完全取代。

[教材补遗]__中国近代社会生活的一般性规律

(1)中国近代社会生活的变化经历了一个由被动接受到主动向西方学习的过程。

(2)中国近代社会生活的变化随着中国近代经济、社会、思想等方面的变化而不断加深。

(3)中国近代社会生活的变化在地域之间存在着严重的不平衡。

(4)中国近代社会生活的变化实质上是东西方文化的激烈碰撞,结果使中西文化逐渐融合,且保留了中华民族的文化特色。

(5)中国近代社会生活的变化,有利于封建因素的消除和促进中国社会向前发展。

近代交通事业的曲折发展

[理解—史料研习归纳]

史料一 1879年,李鸿章为了将唐山开平煤矿的煤炭运往天津,奏请修建唐山至北塘的铁路。

李鸿章的奏请最初得到清政府的批准,随后便遭到顽固的王公大臣的群起攻击。

他们说什么火车会“烟伤禾稼,震动寝陵(清朝皇陵)”,会“惊耳骇目,鬼神呵谴”。

他们的结论是,铁路“为祖宗所未创,应当立予停止,以维国本而顺舆情”。

面对强大的守旧势力,清政府的当权者撤销了会议,决定将铁路缩短,仅修唐山至胥各庄一段……

——《中国铁路的发展历程》

史料二 甲午战后中国铁路事业的格局为之一变……至1911年,中国共建铁路8200公里,其中帝国主义直接投资修筑的铁路占46%,贷款建筑的铁路占40%,中国人自建的铁路仅1200公里,只占14%……一些闭塞地区的经济因铁路而活跃,一些古老的城填因铁路而面目一新,铁路在畅运经济,带动繁荣同时还意味着信息的流通、知识的传播,意味着建立“铁路交通日常急需的各种生产过程”,所有这一切,无疑都有助于打破中国传统社会“自给自足的惰性”,推动现代化进程。

——周积明《最初的纪年——中国早期现代化研究》

[史料解读]

(1)史料一:

“1879年”“李鸿章”“开平煤矿”→此时洋务派兴办民用工业以解决军用工业资金、燃料不足等问题;“顽固的王公大臣”“守旧势力”“惊耳骇目,鬼神呵谴”→传统观念和封建顽固势力阻碍近代铁路的兴建。

(2)史料二:

“至1911年,中国共建铁路8200公里,其中帝国主义直接投资修筑的铁路占46%,贷款建筑的铁路占40%,中国人自建的铁路仅1200公里,只占14%”→帝国主义国家在华投资修筑的铁路长度大大超过了中国人自建铁路长度;“86%的铁路控制在帝国主义国家手中”→帝国主义国家控制了近代中国的铁路修筑权。

[史料运用]

(1)根据史料一分析修建唐胥铁路的原因。

简要分析近代阻碍我国铁路建设的主要因素。

提示:

原因:

洋务运动的兴起和发展,军事工业面临能源运输的困难。

主要因素:

传统观念和守旧力量的阻碍;清政府顽固派的迂腐守旧和政局动荡;外国资本主义的压制。

(2)根据史料二并结合所学知识,分析近代中国兴建铁路的特点及认识。

提示:

特点:

帝国主义国家在华投资兴建的铁路长度大大超过了中国人自建的铁路;帝国主义国家控制了中国铁路修筑权。

认识:

铁路是世界科技进步与工业革命的必然要求,有助于改变落后的局面,推动中国经济走向近代化;但也便于帝国主义对中国输出资本和掠夺财富,加深了中国经济的半殖民化。

[史论归纳]

全面理解中国近代交通事业发展的特点及成因

(1)特点

①近代中国交通业逐渐开始近代化的进程,铁路、水运和航空都获得了一定程度的发展。

②近代中国交通业受到西方列强的控制和操纵。

③地域之间的发展不平衡。

(2)成因

①先进的中国人为救国救民,积极兴办近代交通,促进中国社会的发展。

②工业革命的成果传入中国,为近代交通业的发展提供了物质条件。

③列强为了扩大在华的经济利益,加强对中国的控制,镇压中国人民的反抗,始终凭借强大的经济实力控制和操纵中国的交通业。

④中国各地经济发展严重不平衡,这就决定了各地交通发展的不平衡。

[应用—对点强化训练]

1.盛宣怀在其所拟《电报局招商章程》中说:

“中国兴造电线,固以传递军报为第一要务,而其本则尤在厚利商民力图久计。

”根据材料推断,盛宣怀认为发展近代电讯事业需要( )

【导学号:

67930047】

A.引进西方近代电讯技术

B.适应国防建设的需要

C.结合商业化运转推动发展

D.提高电讯行业的利润

C [根据材料可知,盛宣怀主张发展电讯事业是从国内考虑的,没有涉及引进西方电讯技术,A项错误。

根据“其本则尤在厚利商民力图久计”可知,盛宣怀主要从商业化方面考虑,故B项错误,C项正确;材料没有涉及电讯行业利润,D项错误。

]

2.下表为上海外白渡桥通行交通工具变化情况统计表(单位:

人)。

年份

人力车

马车

轿子

马

脚踏车

机器脚踏车

汽车

公共汽车

有轨电车

1889

6894

544

9

11

0

0

0

0

0

1926

14600

0

0

0

3459

194

3764

172

922

数据的变化表明上海( )

A.近代交通工具普及 B.城市交通进步显著

C.生活方式普遍西化D.民众消费水平悬殊

B [根据材料信息并结合所学知识可知,汽车、公共汽车、有轨电车的增多表明上海城市交通进步显著,B项符合题意;交通工具是进步了而非普及了,A项不符合题意,排除;材料未反映生活方式变化方面的信息,C项不符合题意,排除;材料反映交通进步显著而未反映民众消费水平方面的问题,D项不符合题意,排除;故本题选B。

]

3.1908年4月,上海公共租界英商电车公司颁布了乘车守则若干条,其中规定:

不准在车辆行驶时上下车、不准头和手伸出车外、不准在车厢内吸烟、不得在车上讲污言秽语、不得在车中吐痰,不得醉酒乘车、不得穿着污秽衣衫上车、传染病患者不得乘车、不得带狗等动物上车等等。

该守则( )

A.有利于市民公共意识养成

B.促进了交通运输业的近代化

C.只适用于租界内的中国人

D.提高了中华民国的国民素质

A [从材料反映的内容来看,上海在近代时候已经出现公共交通礼貌意识,这样的守则体现出社会对公共意识的培养,所以本题选A项。

B项错误,材料反映的是社会公共意识的变化,不是交通的发展;C项材料未体现;D项无法从材料中得出,因为这种现象只适用于上海的租界。

]

4.1920年全国报界联合会通过《劝告勿登有恶影响于社会之广告与新闻案》指出:

“如奖券为变相之彩票,究其弊端可以凋敝民力而促其生计,且引起社会投机之危险思想。

又如春药及诲淫之书,皆足以伤风败俗,惑乱青年。

此种广告,皆与社会发生极大之恶影响,而报纸登载,恬不为怪。

”这反映出当时( )

A.政府立法整顿,规范广告业秩序

B.民族危机加深,报业界抵制外货

C.报刊业发展迅速,广告比重加大

D.缺乏有效管束,广告业乱象丛生

D [题干主要反映了对有不良影响的广告内容进行了批评,说明了当时广告业的管理不善,故D项正确。

题干只是提出了这一不良现象,没有提出改进措施,排除A项;B、C两项题干没有体现。

]

(对应学生用书第132页)

主题一 在东西方文明碰撞中的“文明开化”——物质生活和社会习俗的变化

[主题立意]

随着列强的侵略,特别是维新变法、辛亥革命和新文化运动的推动,近代中国的社会生活、风俗习惯及思想观念都发生了变化。

它是近代半殖民地半封建社会的产物,呈现出新旧冲突、中西碰撞与交融的特点。

[知识交汇]

认识近代中国社会生活变迁的特点和影响

1.特点

(1)地域:

受列强侵略的影响,出现由通商口岸城市、沿海城市,逐渐向内地渗透的趋势,表现出半殖民地半封建社会的特点。

(2)过程:

经历了由被动接受到主动学习、由冲突到相互融合的过程。

中西合璧、土洋并存是其典型特征。

(3)水平:

通商口岸、大城市变化较快较大,广大农村仍处于封闭、落后的状态,传统的风俗习惯坚如磐石。

(4)动力:

社会运动的影响,上层人物的倡导、示范,工商业经济发展,西方文明的传入等。

(5)趋势:

平等、民主、文明是其发展的主要特点。

2.认识

(1)中国社会生活的变化顺应了人类社会发展的历史潮流,是一种历史的进步。

(2)因受帝国主义和封建势力的影响和阻碍,近代社会生活变化特别是人们物质文化生活的变化是有限的。

(3)具有明显的半殖民地半封建社会烙印,加重了中国社会半殖民地化的色彩。

主题二 走向近代化的“桥梁”和传递信息的“利器”——近现代交通、通信和大众传媒的发展

[主题立意]

交通、通信事业是走向近代化的“桥梁”,其发展既有赖于社会的进步和发展,又促进了经济的发展,并深刻地影响着人们的思想观念和生活方式。

大众传媒是传递信息的“利器”,不同历史时期,各种媒介手段发挥的作用各不相同,近代社会主要是报刊,现代社会主要是互联网。

[知识交汇]

综合分析中国近代报刊业发展的特点及影响

1.特点

(1)新闻事业功能。

以报道、记录、宣传、批判、形成舆论为主要内容的新闻事业功能,是报刊的主要任务。

它满足知识界“秀才不出门,便知天下事”的愿望,对人们尤其是知识界的政治生活具有重大影响。

(2)强烈的政治性。

报刊具有报道新闻、传递信息、通达民情、传播知识、开启民智、立言议政和舆论监督的功能。

机关报是新闻传媒的主体,重视言论,尤其注重政论。

(3)与挽救民族危亡联系在一起。

中国的传媒事业在很长一段时间内与挽救民族危亡联系在一起。

它随着中国国内政治运动和知识分子群体的形成而出现高潮,维新运动中出现第一次高潮,辛亥革命前后再一次出现高潮。

2.影响:

中国近代报刊事业的繁荣对于唤醒民众、争取国家独立和解放、促进精神文明建设起了巨大的推动作用。

(对应学生用书第133页)

近年本讲全国卷命题情况分析

考纲

考题统计

情境创设

相关考点

(1)物质生活和社会习俗的变化

(2)交通、通讯工具