高考北师大历史一轮复习讲义 第7单元 第15讲 中国近现代社会生活的变迁.docx

《高考北师大历史一轮复习讲义 第7单元 第15讲 中国近现代社会生活的变迁.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高考北师大历史一轮复习讲义 第7单元 第15讲 中国近现代社会生活的变迁.docx(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

高考北师大历史一轮复习讲义第7单元第15讲中国近现代社会生活的变迁

第15讲 中国近现代社会生活的变迁

考点1|物质生活和社会习俗的变迁

NO.1识记——主干梳理·知识自查

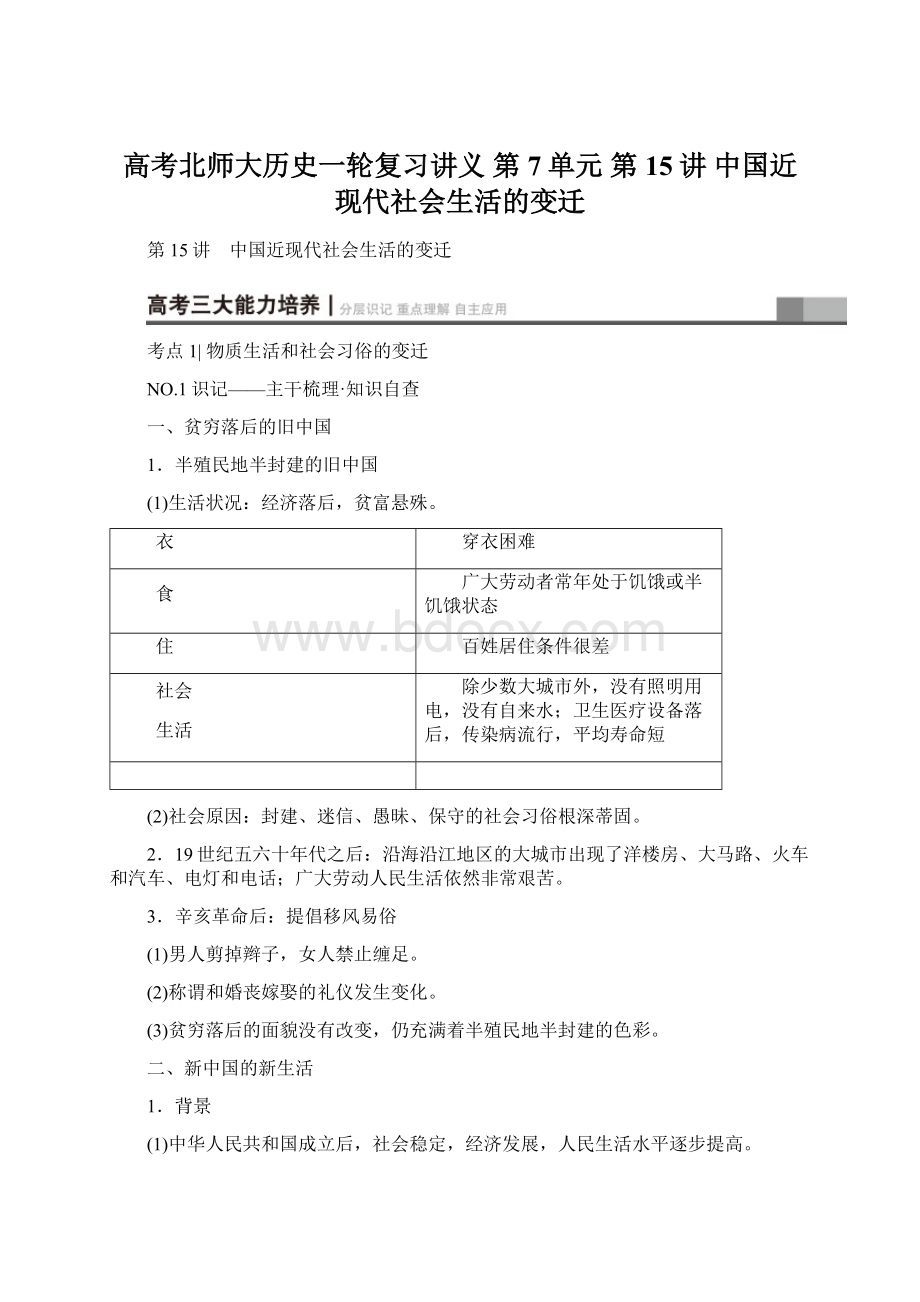

一、贫穷落后的旧中国

1.半殖民地半封建的旧中国

(1)生活状况:

经济落后,贫富悬殊。

衣

穿衣困难

食

广大劳动者常年处于饥饿或半饥饿状态

住

百姓居住条件很差

社会

生活

除少数大城市外,没有照明用电,没有自来水;卫生医疗设备落后,传染病流行,平均寿命短

(2)社会原因:

封建、迷信、愚昧、保守的社会习俗根深蒂固。

2.19世纪五六十年代之后:

沿海沿江地区的大城市出现了洋楼房、大马路、火车和汽车、电灯和电话;广大劳动人民生活依然非常艰苦。

3.辛亥革命后:

提倡移风易俗

(1)男人剪掉辫子,女人禁止缠足。

(2)称谓和婚丧嫁娶的礼仪发生变化。

(3)贫穷落后的面貌没有改变,仍充满着半殖民地半封建的色彩。

二、新中国的新生活

1.背景

(1)中华人民共和国成立后,社会稳定,经济发展,人民生活水平逐步提高。

(2)改革开放以来,中国经济快速发展。

2.表现

(1)新中国成立初,生活必需品凭票证限量供应。

(2)改革开放后,西装和夹克衫统领男装主流,裙服和旗袍成为时尚女装。

(3)粮食基本实现自给,传统的饮食结构发生变化,科学卫生的饮食习俗正在形成。

(4)城乡住宅建设持续快速发展,居住条件改善。

[易误辨析] 社会生活变迁的易误点

西式服饰传入中国,引发服饰变革,但并没有完全取代中式服饰,而是中西服饰并行。

三、新社会的新习俗

1.变化原因:

新中国成立后,特别是改革开放以来,生活条件的改善和文化教育的普及。

2.表现

(1)具有中国特色的社会主义新风尚正在形成,“八荣八耻”的观念深入人心。

(2)健康意识逐渐增强,健康水平有了很大提高。

(3)广大妇女获得解放。

(4)家庭结构发生深刻变化。

(5)传统的年节习俗在继承中得到了新的发展。

[轻巧识记] 物质生活与习俗的变迁可归纳为“一、二、三、四”

NO.2理解——史料研习·史论归纳

影响近现代社会生活变迁的因素

史料一 ①天津通商后不出十年,租界里中国人的时髦打扮已变成“短衫窄裤,头戴小草帽,口衔烟卷,时辰表链,特挂胸前”。

甲午战争前,即便是内地甚至某些乡村,日用洋货也有所流行。

②洋货成为某些人生活的必需品,原先的“扬气”“今则竟曰‘洋气’了”。

——摘编自孙燕京《晚清社会风尚研究》

史料二 “文化大革命”时期,③“国防绿”“海军蓝”是中国城乡居民追求的色彩。

那时期,穿一身“国防绿”、腰间系一条帆布大板带、肩背军挎包成为青年男女尤其是大中专学生追求的一种时尚。

20世纪80年代,④色彩鲜艳、款式时髦的服装逐步在大众中流行。

毛皮大衣、羽绒服、西服、呢大衣等各种服装充分展现穿着者的风采与魅力。

民众受西方现代文化的影响较大,中国服饰正式走向了多元化。

——摘编自陈志华、朱华《中国服饰史》

[学会读史]

主旨归纳

信息解读

史料一:

天津开埠后,社会风气的变化

①“天津通商后不出十年”→时代背景

②“洋货成为某些人生活的必需品”→生活方式的西化即“洋气”

史料二:

改革开放前后我国民众服饰的变化

③“国防绿”“海军蓝”→服饰单一化

④“色彩鲜艳、款式时髦”→服饰多元化

[学会用史]

(1)根据史料一并结合所学知识,分析从“扬气”变为“洋气”的原因。

提示:

原因:

西方列强的入侵,西方商品的输入,西方文化的影响。

(2)根据史料二并结合所学知识,分析导致中国民众的服饰由单一化向多元化变化的主要因素。

提示:

改革开放;经济和社会发展,人民生活水平提高;民众思想观念变化;外来文化影响。

史论归纳

影响近现代中国物质生活和社会习俗变化的因素

(1)欧风美雨的潜移默化。

西方殖民者的入侵,把西方的生活方式移植到了中国。

通商口岸就是晚清社会近代化最早的发生地和近代文明的窗口,近代文明经通商口岸逐渐向中国内地辐射。

这种影响是西方国家的侵略给中国带来的积极影响,是客观的,有利于中国的近代化。

(2)中国近现代经济的发展。

中国近代资本主义的产生和发展,新中国国民经济的恢复和发展,尤其是改革开放以来社会主义现代化建设的飞速发展,为社会生活与习俗的变化奠定了经济基础。

(3)近现代革命思潮的兴起与思想解放运动。

近代中国先进人士的倡导,如资产阶级维新派和革命派都号召“断发易服”,新文化运动倡导民主与科学,十一届三中全会以来的思想解放,等等,都不同程度地促进了人们思想观念的变化。

(4)历届政府的重视、提倡促使社会生活发生重大变化。

如民国政府颁布剪辫易服和废止缠足等法令;新中国成立后,党和政府重视民生,特别是改革开放后,党和政府将实现全面小康作为现代化建设的奋斗目标。

NO.3应用——对点训练·落实强化

1.鸦片战争是西方先进工业文明对中国落后农业文明的一次冲击。

下列能够佐证这一观点的是( )

①中国自然经济日益解体,为新的经济因素的产生提供了条件 ②中国开始丧失独立自主地位,逐渐沦为殖民地社会 ③西学传入,旧思想、旧观念受到冲击 ④中西合璧是中国近代初期生活变迁的典型特征

A.①②③ B.②③④

C.①②④D.①③④

D [材料观点为西方先进工业文明对中国落后农业文明的冲击,经济上表现为自然经济解体,思想文化上表现为思想解放,社会习俗方面出现中西合璧,故①③④正确;工业文明冲击在政治上应当表现为中国制度改革,沦为殖民地社会是一般特征,故②错误。

]

2.民国成立后,在服制上明确规定“自大总统以至平民其式样一律”,服装已不按职位、身份加以区别,而只是按性别不同、场合不同加以区分。

这一变化表明( )

A.服饰不再表现等级划分,体现平等原则

B.西方服饰在中国服饰领域占据主导地位

C.传统服饰对新式礼服提供了重要的借鉴

D.社会习俗变化缓慢,带有鲜明政治色彩

A [“服装已不按职位、身份加以区别”说明服饰不再表现等级区别,“自大总统以至平民其式样一律”说明体现了平等原则,故A项正确;材料未提及西方服饰,故B项错误;材料未提及传统服饰及新式礼服,故C项错误;民国成立而引起服饰的变化,说明社会习俗变化快,故D项错误。

]

3.“实行男女婚姻自由、一夫一妻、男女权利平等、保护妇女和子女合法权益的新民主主义婚姻制度。

”该婚姻制度颁布于( )

A.戊戌变法时期

B.新文化运动时期

C.新中国成立初期

D.社会主义现代化建设新时期

C [戊戌变法与新文化运动时期没有“新民主主义婚姻制度”,故排除A、B两项;根据材料“新民主主义婚姻制度”说明是新中国成立初期,该时期属于新民主主义社会向社会主义社会过渡时期,故C项正确;社会主义现代化建设新时期的婚姻制度应该是“社会主义婚姻制度”,故D项错误。

]

考点2|日益进步的交通和通信工具与大众传媒的发展

NO.1识记——主干梳理·知识自查

一、交通运输的发展

1.表现

(1)铁路

①19世纪70年代,外国人修筑上海至吴淞的铁路。

②1909年,京张铁路竣工。

③新中国成立后:

建成宝成、兰新等铁路。

④2006年,青藏铁路通车。

(2)公路

①1906年修建的镇南关至龙州的公路,是中国的第一条公路。

②新中国成立后,建立起覆盖全国的公路网。

(3)水运

①1872年,洋务派创办轮船招商局,是中国最早的近代水上交通运输企业。

②新中国成立后:

轮船运输业获得快速发展。

③改革开放以来,内河航运和远洋运输快速发展。

上海成为世界第二大海港。

(4)航空

①1920年,中国首条航线北京至天津航线开通。

②新中国成立初期:

民航发展有限。

③改革开放后:

航空运输发展最为迅速。

2.作用

(1)促进了商品的运输和交流,是社会主义市场经济繁荣发展的基础。

(2)开阔了人们的眼界,改变着人们的观念。

[易误辨析] 近现代中国铁路建设的不同

近代与现代中国铁路建设的一个最大不同点就是铁路主权问题。

近代铁路主权被列强把持,便于列强对中国的经济侵略;现代中国的铁路主权掌握在人民政府手中,便于发展地区经济和提高人民生活水平。

二、通信工具的进步

1.表现:

改革开放以来,电信业以超常速度发展,到2002年全国电话用户总数已跃居世界第一位。

2.意义

(1)文化和信息的交流空前方便、快捷。

(2)推动着人们思想观念和社会生活的变化。

三、大众传媒的变迁

1.报刊业的发展

(1)出现:

鸦片战争前后,外国人开始在中国创办报刊,第一份中文期刊是《察世俗每月统记传》,影响较大的有《中国丛报》《北华捷报》。

(2)发展

①19世纪中期以后,出现中国人办的报刊,最著名的是上海的《申报》。

②中国新兴的政治派别,重视发挥报刊舆论工具的作用。

a.维新派:

创办《时务报》《国闻报》,宣传变法主张。

b.资产阶级革命派:

创办《民报》,宣传三民主义纲领。

c.新文化运动和五四运动期间:

创办《新青年》《每周评论》等,宣传科学与民主,介绍马克思主义。

d.新民主主义革命期间:

中国共产党创办《向导》《红旗》《新华日报》等,宣传民主革命主张,为争取革命的胜利发挥了重要作用。

(3)迅速发展

①原因:

新中国成立。

②代表性报刊:

《人民日报》《人民文学》《光明日报》《解放军报》等。

③作用:

积极宣传党和国家的路线、方针和政策,关注人民生活。

(4)繁荣

①原因:

改革开放。

②特点

a.党报、党刊继续发挥主导宣传作用。

b.既注意市场的需求,又注意新闻报道的真实性、客观性和时效性,并普遍扩大信息量。

[轻巧识记] 近代报刊业发展的特点和影响

2.广播影视业的兴盛

(1)广播

①20世纪20年代,上海出现中国最早的广播电台。

②新中国成立后,建立从中央到地方的各级广播电台。

③改革开放以来,广播事业又有新的发展。

(2)电影

①开始的标志:

1905年,第一部无声电影是京剧《定军山》。

②发展成熟

a.时间:

20世纪20年代逐步成熟。

b.表现:

中国第一部在国际上获奖的影片是《渔光曲》,出现许多反映抗日战争的优秀影片,如《风云儿女》《一江春水向东流》《八千里路云和月》等。

③飞速发展

a.时间:

新中国成立后。

b.特点:

工农兵生活和革命战争题材被大量搬上银屏。

c.主要代表作品:

《渡江侦察记》《林则徐》《祝福》《大闹天宫》《李双双》等。

④辉煌:

改革开放后,出现弘扬主旋律的《西安事变》《大决战》《抉择》等作品。

(3)电视

①1958年,北京电视台开始试播,标示中国电视业的诞生。

②改革开放后,电视逐渐普及。

③影响:

丰富了人们的日常生活,开阔了人们的视野,增加了信息量,对社会产生很大影响。

3.互联网的崛起

(1)兴起

①1994年中国正式接入国际互联网。

②2008年2月,中国网民人数居全球首位,中国成为互联网使用大国。

(2)特点:

集报刊、广播、电视的优势于一体,使信息的传递和反馈迅速实现。

[易误辨析] 有关大众传媒认识的几点误区

(1)各种媒介都具有传播信息的功能,并且共同向上发展。

(2)互联网的普及不但没有削弱其他媒介的地位,反而出现同时向上发展的趋势。

实际上,传统的媒介纷纷通过网络来获得读者和观众,许多有实力的传统媒介机构都建有自己的网站,争夺网络媒介的一席之地。

(3)各种媒介都具有自己独特的优势,相互不能完全取代。

NO.2理解——史料研习·史论归纳

近代交通事业的曲折发展

史料一 ①1879年,李鸿章为了将唐山开平煤矿的煤炭运往天津,奏请修建唐山至北塘的铁路。

李鸿章的奏请最初得到清政府的批准,随后便②遭到顽固的王公大臣的群起攻击。

他们说什么火车会“烟伤禾稼,震动寝陵(清朝皇陵)”,会“惊耳骇目,鬼神呵谴”。

他们的结论是,铁路“为祖宗所