福建师范大学课程考试《小学生心理健康教育》作业考核试题970.docx

《福建师范大学课程考试《小学生心理健康教育》作业考核试题970.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《福建师范大学课程考试《小学生心理健康教育》作业考核试题970.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

福建师范大学课程考试《小学生心理健康教育》作业考核试题970

《小学生心理健康教育》期末考试A卷

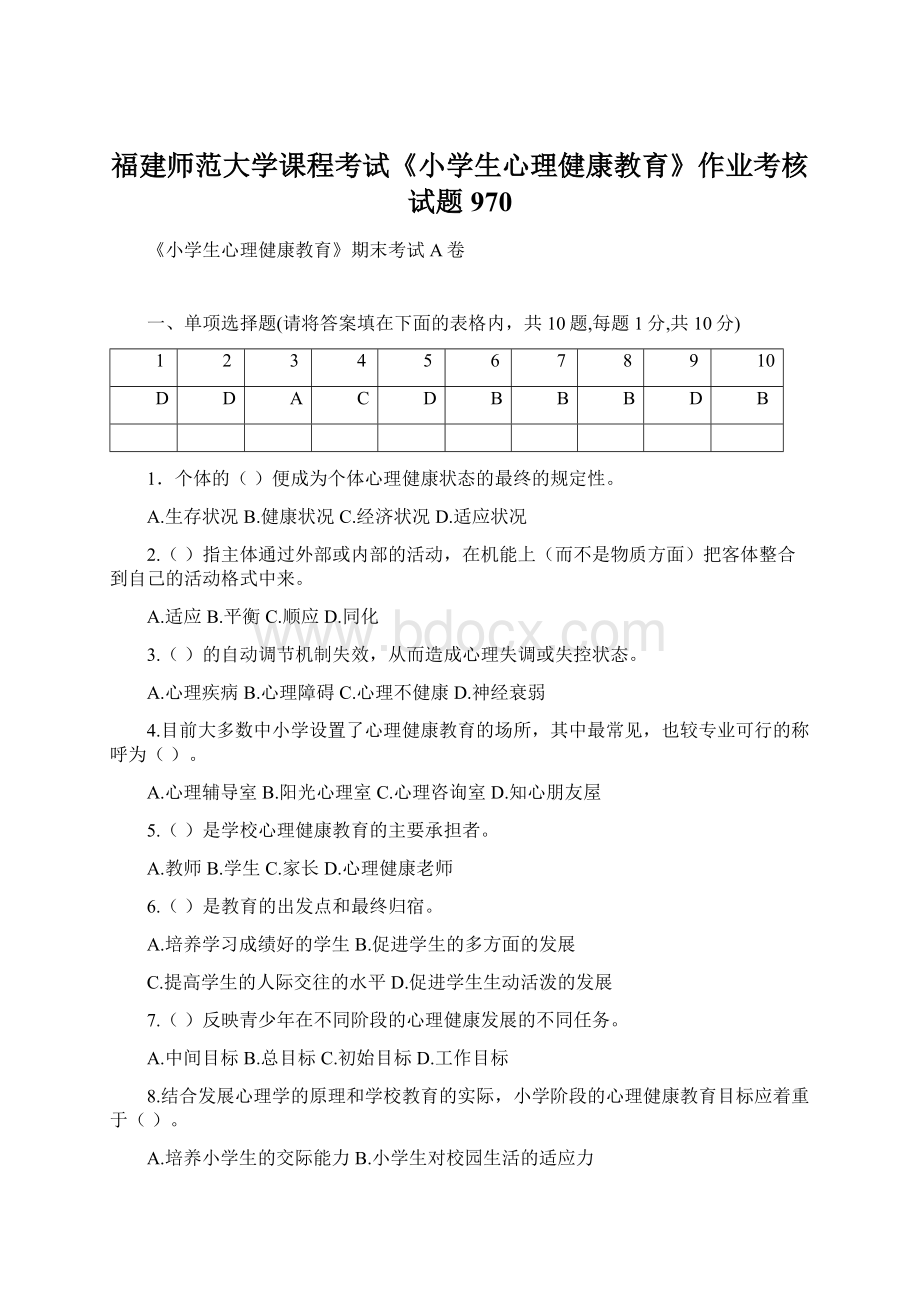

一、单项选择题(请将答案填在下面的表格内,共10题,每题1分,共10分)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

D

A

C

D

B

B

B

D

B

1.个体的()便成为个体心理健康状态的最终的规定性。

A.生存状况B.健康状况C.经济状况D.适应状况

2.()指主体通过外部或内部的活动,在机能上(而不是物质方面)把客体整合到自己的活动格式中来。

A.适应B.平衡C.顺应D.同化

3.()的自动调节机制失效,从而造成心理失调或失控状态。

A.心理疾病B.心理障碍C.心理不健康D.神经衰弱

4.目前大多数中小学设置了心理健康教育的场所,其中最常见,也较专业可行的称呼为()。

A.心理辅导室B.阳光心理室C.心理咨询室D.知心朋友屋

5.()是学校心理健康教育的主要承担者。

A.教师B.学生C.家长D.心理健康老师

6.()是教育的出发点和最终归宿。

A.培养学习成绩好的学生B.促进学生的多方面的发展

C.提高学生的人际交往的水平D.促进学生生动活泼的发展

7.()反映青少年在不同阶段的心理健康发展的不同任务。

A.中间目标B.总目标C.初始目标D.工作目标

8.结合发展心理学的原理和学校教育的实际,小学阶段的心理健康教育目标应着重于()。

A.培养小学生的交际能力B.小学生对校园生活的适应力

C.提高小学生的沟通能力D.提高小学生的抗压能力

9.下列说法错误的是()。

A.实施素质教育需要具备有与素质教育相适应的教育环境

B.创新教育的重要任务之一,就是营造适宜学生创新精神成长与发展的心理环境

C.学校心理健康教育目标的达成必须通过各种教育途径的协同配合

D.学校日常的教育教学工作本身不含有心理健康教育资源

10.学科教学是一种有目的、有计划的活动,其目的性和计划性主要体现在()上。

A.教学模式B.教学目标C.教学动力D.教学环境

二、多项选择题(请将答案填在下面的表格内,共5题,每题3分,共15分)

1

2

3

4

5

ABCD

ABC

ABDE

ABCDE

ACE

1.心理健康是“个体心理在本身及环境条件许可范围内”所能达到的最佳适应状态,它具有()。

A.动态性B.时代性C.个体差异性D.年龄差异性E.文化相对性

2.心理健康教育具有()策略。

A.全员性B.全面性C.渗透性D.个体性

3.“全面渗透”作为学校心理健康教育的结伴途径,是因为其最能体现学校心理健康教育()的思想。

A.全员参与B.全体受教C.全面铺开D.全程实施E.全面发展

4.学科教学中渗透心理健康教育的目标设定需要注意的基本要求有()。

A.开放B.科学C.统一D.合理E.全面

5.从“动态层面”也即操作层面上看,心理健康教育活动课程的特征主要有()。

A.奖励与惩罚相结合

B.问题与经验相结合

C.活动与体验相结合

D.教师主导与学生主体相结合

E.校内与校外相结合

三、判断题(打“√”或“×”,请将答案填在下面的表格内,共5题,每题3分,共15分)

1

2

3

4

5

√

√

×

√

×

1.理性情绪疗法大抵通过“教导”、“驳斥”两类技术来完成具体的咨询与治疗操作。

2.虽然所有的心理咨询模式几乎都强调了某些方面而忽视了另一些方面,但这些理论具有普适性。

3.一定意义上,教育的本质即学校心理健康教育的本质。

4.教育的本质决定教育者的基本素养,心理健康教育的本质决定教师必须具有健康的心理。

5.学校可以邀请非专业的教育理论工作者和心理健康教育工作者为这些家长进行不定期的理论辅导和专题讲座。

四、名词解释(共5题,每题3分,共15分)

1.青少年时期

答:

青少年,是人类发育过程中的一段时期,介于童年与成年之间。

在这段时期里,人类会经历一段青春期,也就是性成熟的过程。

青少年,是人类发育过程中的一段时期,介于童年与成年之间。

在这段时期里,人类会经历一段青春期,也就是性成熟的过程。

2.亲子依恋

答:

亲子依恋是婴儿寻求在躯体上和心理上,与抚养人保持亲密联系的一种倾向,常表现为微笑、啼哭、咿咿呀呀、依偎、追随等。

依恋是逐渐发展的,生后6—7个月时开始明显,3岁后能逐渐耐受与依恋对象的分离,并习惯与同伴或陌生人交往。

3.生涯

答:

生涯是一个人一生所有与职业相连的行为与活动以及相关的态度、价值观、愿望等连续性经历的过程,也是一个人一生中职业、职位的变迁及职业目标的实现过程。

4.教师心理健康本体价值

答:

教师的心理健康水平是教师素质的重要反映和评价指标。

评价教师心理健康的标准不是一成不变的它随着时代的进步和社会的变迁具有不同的含义。

教师群体的心理健康标准应该有更具体的诠释使之既包含一般的心理健康标准的共性又能体现出教师职业的特殊性。

教师心理健康的标准至少应包括以下几点:

(1)对教师角色认同勤于教育工作热爱教育工作。

对教师的职业角色形成正确的认知并接纳它、喜欢它。

(2)良好和谐的人际关系。

具体表现为:

积极、乐观、上进。

(3)能正确地了解自我和控制自我。

对现实环境有正确的感知能平衡理想与现实的关系。

(4)能够控制情绪。

由于教师劳动和服务的对象是人因此情绪健康对于教师而言尤为重要。

6.教学评价

答:

教学评价:

指在教学实施过程中,对教师和学生“教”与“学”的行为所进行的综合性评价活动。

无论是只关注教师的“教”,还是只关注学生的“学”都是不可取的,教学评价的关注点应该追求多元、平衡的评价目标。

五、简答题(共5题,每题5分,共25分)

1.心理健康的功能发挥受什么制约?

案:

心理健康的功能发挥受内外条件的制约。

心理健康作为一种心理功能状态,其功能的产生、维持与发展受诸多因素的影响与制约。

就内部而言,主要受制于个体心理活动过程的内容完整、协调-一致,个体的知识、经验,个体的心理认知能力,等等。

就外部而言,主要受制于群体的心理健康状况,社会意识形态,社会文化特质以及环境的心理氛围,等等。

因此,心理健康是“个体心理在本身及环境条件许可范围内”所能达到的最佳适应状态,它具有动态性、时代性、个体差异性、年龄差异性和文化相对性。

2.适应的内涵及本质?

答:

适应一方面指生物各层次的结构(从大分子、细胞、组织、器官,乃至由个体组成的种群等)都与功能相适应;另一方面,这种结构与相关的功能(包括行为、习性等)适合于该生物在一定环境条件下的生存和延续。

“适应”在生物学中是一个常用的概念。

作为名词来用,它代表某生物个体或物种群体与环境(包括其他生物种群)间的协调程度,它是通过生物个体或物种群体的形态结构、生理功能、行为反应、生活习性表达出来的,如鱼的腮、梭形体形以及鳞片覆盖、鳍与尾的布局、生殖洄游体现了它们对水生环境的很好的适应;蜜蜂的口器是它们对蜜源植物花的适应。

作为动词来用,适应表示生物物种通过自身形态结构、生理功能、行为反应、生活习性的改变,提高它们对外界环境的协调控制能力,在这里适应的过程便是一个生物进化的过程

3.请简述心理健康教育的主要内容。

答:

1.帮助学生正确认识自己的优缺点和兴趣爱好,在各种活动中悦纳自己;

2.着力培养学生的学习兴趣和学习能力,端正学习动机,调整学习心态,正确对待成绩,体验学习成功的乐趣;

3.开展初步的青春期教育,引导学生进行恰当的异性交往,建立和维持良好的异性同伴关系,扩大人际交往的范围;

4.帮助学生克服学习困难,正确面对厌学等负面情绪,学会恰当地、正确地体验情绪和表达情绪;

5.积极促进学生的亲社会行为,逐步认识自己与社会、国家和世界的关系;

6.培养学生分析问题和解决问题的能力,为初中阶段学习生活做好准备

4.简要回答学科教学中渗透心理健康教育的目标设定的科学性与合理性主要应体现在哪些方面。

答:

学校实施心理健康教育不只是一门学科的任务,而应该渗透在所有学科教学中。

学科渗透是教育工作者在教育教学过程中有目的、有意识、有计划地运用心理学相关理论,提高学生在课堂活动中的认知、情感和行为的发展水平,最终达到心理健康教育目的的教育活动。

学科教学中渗透心理健康教育是必要的,也是可行的。

第一,就教育目的而言,各学科教学的目的都是为了帮助学生掌握基础科学文化知识,提高学生道德品质和帮助学生形成良好的行为习惯,促进学生德、智、体、美、劳及身心的全面综合及和谐发展。

第二,就教育载体而言,各学科课程本身及教育过程中就隐藏了很多心理健康教育资源。

教材作为教学的载体,其中包含的并非都是文字、数字、符号和插图,它还包含了丰富的心理信息。

学校所开设的各类课程中都显性或隐性地蕴含着心理健康教育资源可供开发利用。

而教学过程不仅是学生认识发展的过程,也是师生双方互动交流的过程,亦是师生双方情感过程、意志过程、个性心理表现和形成的过程。

第三,就目前学校的教育现状而言,中小学的课程体系已经相对稳固,单独增加心理健康教育课具有明显的人为操作痕迹,而如果以学科教学渗透的形式进行则可以在不增加人力、物力、财力及时间的条件下达到目标,符合经济实用的要求。

所以心理健康教育只有进入学校各学科教学,对学生的心理健康教育也才算真正的实至名归。

在学校各类学科教学过程中,它们都各自有其自身的教学内容,但也都不同程度地潜藏着各具特色的心理健康教育资源。

语文、历史、地理、思想品德等社会科学类学科都显性或隐性地包含了心理健康教育的内容。

语文教材为学生认识社会和体验生活提供了载体,为培养学生心理品质提供了营养。

在语文教学中不仅可以通过课堂教学渗透对学生的心理和人格教育,还可以通过作文教学或指导学生写日记等形式来转移学生的消极情绪,克服学生在学习和生活中的悲观心理,升华学生的情感,进而促进学生心理的良好发展。

在思想品德课中教育者可根据教材内容,联系社会生活的实际和学生具体情况,积极挖掘学科教材内的积极心理因素激发学生的社会情感,增强学生自我调节能力,培养学生社会适应性,进而促进自身全面综合发展。

小学的科学课,中学的数学、物理、生物、化学等自然科学类学科,学习过程中需要学生各种心理品质的支持,有助于学生科学态度和科学精神的培养。

教师在教育教学过程中有意识地培养他们对大自然的观察力、探究力和想象力,以通过对自然的热爱转化为自我心灵的升华,促进和发展学生的心理调节能力。

大自然是广阔无垠和充满神秘的,在科学、物理、生物课教育教学中教师要经常带领学生领略大自然,通过亲身实践来获取直接的认识,还可以通过在课堂上尽量给学生呈现自然实物让学生真切感知。

这样可以在教育教学中培养学生学会独立思考、大胆探索和勇于创新的习惯,开发他们的创造潜能,形成他们各具特色的创造个性。

音乐、美术和体育等艺术类性质的学科与其他学科相比,课程本身就是心理健康教育的载体。

体育运动不仅能够使学生放松心情、精神振奋、缓解心理压力,还可以有效培养学生的自信心。

音乐可以使学生放松心情、丰富想象,调节学生的情绪状态,还可以让学生感悟人生真谛,体验幸福和快乐。

美术中的绘画不仅可以有效激发学生表达自己内心的情感,还可以感受大自然的美好,有效缓解学生内心的压抑,也很容易使学生在绘画的过程中体验到乐趣,从而促进学生去发现自己和认识自己。

5.简要回答学校开设专门心理健康教育课程的必要性。

答:

(一)开展心理健康教育是促进自身成长的需要

个体的发展应该是身心、内外和谐统一的,会遇到许多心理与行为方面的问题,如由于环境变化导致的长期应激,可能导致行为退缩,出现恐惧、焦虑等情绪异常,需要外界的及时帮助和有效干预。

此外,小学儿童身心发展也有危机期的出现,种种冲突和不平衡客观上需要调适。

如埃里克森认为,学龄