北师大版五年级数学下册第四单元教案.docx

《北师大版五年级数学下册第四单元教案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《北师大版五年级数学下册第四单元教案.docx(18页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

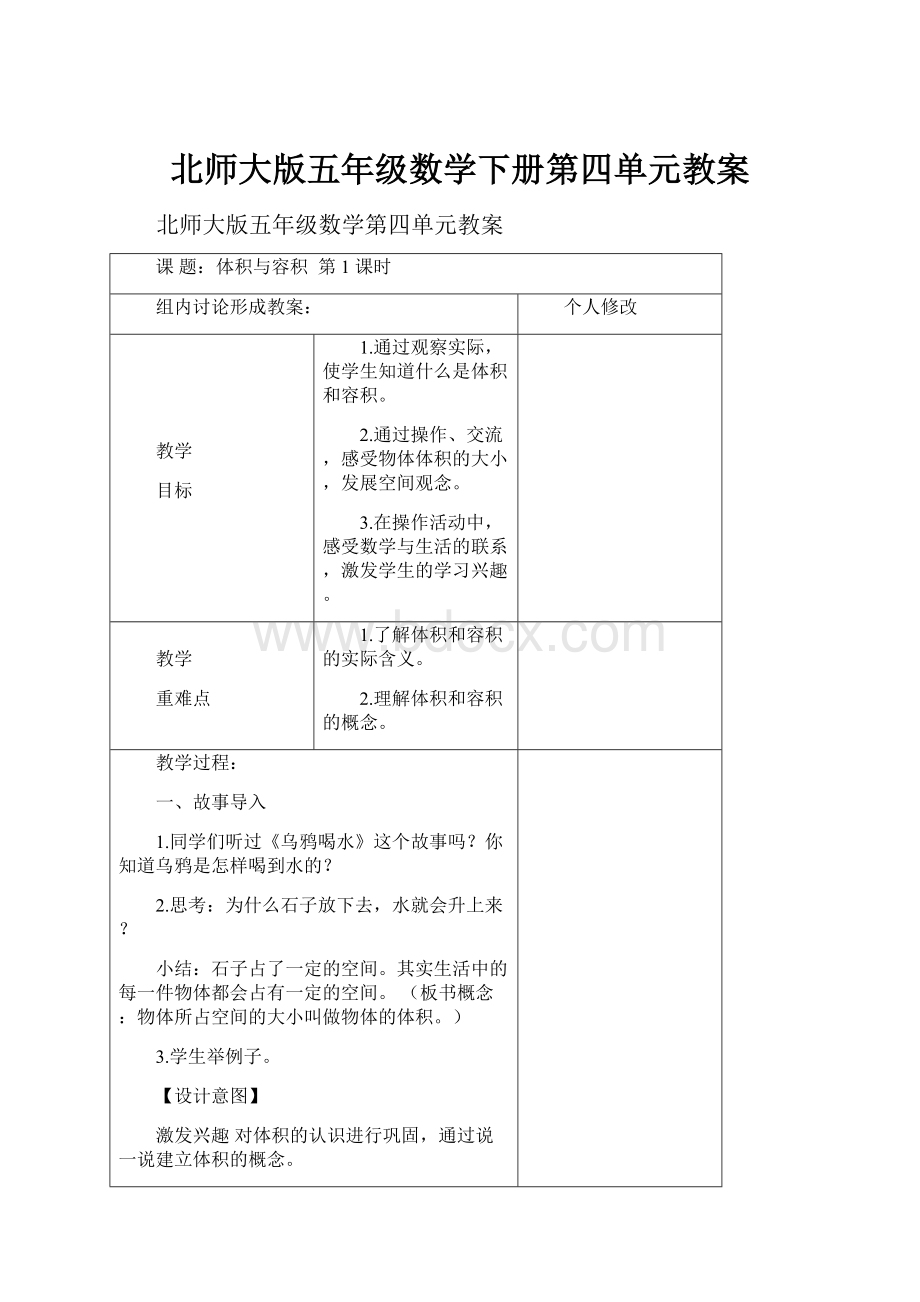

北师大版五年级数学下册第四单元教案

北师大版五年级数学第四单元教案

课题:

体积与容积第1课时

组内讨论形成教案:

个人修改

教学

目标

1.通过观察实际,使学生知道什么是体积和容积。

2.通过操作、交流,感受物体体积的大小,发展空间观念。

3.在操作活动中,感受数学与生活的联系,激发学生的学习兴趣。

教学

重难点

1.了解体积和容积的实际含义。

2.理解体积和容积的概念。

教学过程:

一、故事导入

1.同学们听过《乌鸦喝水》这个故事吗?

你知道乌鸦是怎样喝到水的?

2.思考:

为什么石子放下去,水就会升上来?

小结:

石子占了一定的空间。

其实生活中的每一件物体都会占有一定的空间。

(板书概念:

物体所占空间的大小叫做物体的体积。

)

3.学生举例子。

【设计意图】

激发兴趣对体积的认识进行巩固,通过说一说建立体积的概念。

二、探索新知

1.在生活中我们所说的某物体比某物体大,通常是指体积,但有时也不一定。

比如:

黑板比窗户大,比的是什么?

姐姐比弟弟大,比的是什么?

2.比面积大而体积小的物体。

小结:

有的物体看上去大,是指它的面积大,要比体积的大小不能只看面积,要看它们所占空间的大小。

3.比重量大而体积小的物体。

问题:

越重的物体体积越大。

你认为这句话对吗?

小结:

同一种物体,越重的体积越大,不同的物体就不能借助重量比较它们的体积了,应该看它们所占的空间的大小。

4.比体积接近的物体。

(1)出示两个体积接近的土豆。

问:

哪个土豆的体积大?

你有什么办法证明?

①取两个同样的量杯,放同样多的水,分别把两个土豆放入水中,哪个水面升得高,哪个土豆的体积就大。

②取一架天平,把土豆分别放在天平的两侧,谁重谁的体积就大。

问:

我们认识了什么是体积,我们在这节课中还要认识一个概念,是什么呢?

(板书:

容器所能容纳物体的体积叫做容器的容积。

)

问:

什么是容器?

什么是所能容纳?

(装半杯水)举起水杯这是水杯的容积吗?

我们认识了什么体积和容积。

它们有什么联系?

有什么区别?

(出示水杯和黑板擦)这两个物体哪个体积大?

哪个容积大?

小结:

容积只有容器才有,容器最大限度所能容纳的物体体积。

5.容积和体积有什么相同之处和不同之处呢?

相同之处:

都是物体所占空间大小。

不同之处:

(1)含义不同:

一种物体有体积,可不一定有容积。

体积是物体本身所占空间的大小,容积是容器所能容纳物体的体积。

如一只铁桶的体积是指它所占空间的大小,而这只铁桶的容积却是指它容纳物体的多少。

(2)测量方式不同:

物体的体积是从该物体的外部来测量,而求容积却是从物体的内部来测量。

一种既有体积又有容积的物体,它的体积一定大于它的容积。

如果容器壁忽略不计时,容积等于体积。

(3)单位不完全相同:

体积单位一般用:

立方米、立方分米、立方厘米;固体、气体的容积单位与体积单位相同,而液体的容积单位一般用升、毫升。

【设计意图】

通过充分的操作感悟、对比思考来理解比较抽象的容积概念,让学生在活动中思考,在操作中理解,充分发挥学生自主探究的能力和创新精神,密切联系生活,使抽象概念形象化。

三、练习巩固

1.完成教材第37页练一练的第2题。

2.完成教材第24页练一练的第4、6题。

四、拓展提升

1.一个棱长4cm的正方体木块,从正中挖去一个棱长1cm的小正方体后,体积、容积、表面积是怎样变化的?

五、全课总结

1.本节课你有什么收获?

六、板书设计

体积与容积

物体所占空间的大小叫做物体的体积。

容器所能容纳的物体的体积,叫做容器的容积。

组长签名:

教后思考:

北师大版五年级数学第四单元教案

课题:

体积单位第1课时

组内讨论形成教案:

个人修改

教学

目标

1.了解体积单位有立方厘米、立方分米、立方米。

容积单位有升和毫升。

2.在操作交流中,感受立方厘米、立方分米、立方米、升和毫升的实际意义。

3.通过探究问题,愿意和同伴进行合作交流;乐于用学过的对知识解决生活中相关的实际问题。

教学

重难点

1.认识体积、容积单位

2.对生活中的物体使用正确的体积和容积单位。

教学过程:

一、复习导入

1.将一块小橡皮擦、一瓶墨水、一个粉笔盒放在讲台上。

(请按体积的大小将它们排列起来。

)

2.物体有大有小,如果要测量它们的体积,也需要有一个统一的标准,就像计量长度有长度单位,计量面积有面积单位,计量体积就需要有体积单位。

(板书:

课题体积单位)

【设计意图】

先让学生复习已学过的长度单位和面积单位,然后引出体积单位,从而让学生初步感知长度单位、面积单位和体积单位之间的区别,同时让学生明确统一体积单位的重要性。

二、探索新知

1.认识体积单位。

(1)认识1立方厘米。

①出示棱长为1厘米的正方体,让学生动手量一量棱长,明确这个正方体的体积就是1立方厘米。

②得出结论:

棱长为1厘米的正方体,体积是1立方厘米,记作1厘米3(cm³)。

③摸一摸:

让学生直观感受一下1立方厘米的大小。

做一做:

用橡皮泥切出一个1立方厘米的正方体。

看一看:

小组内拼一拼2厘米3、4厘米3,感受一下有多大。

④举例:

找找看,我们身边哪些物体的体积接近1立方厘米?

(反馈:

一个骰子、一粒花生等物体的体积接近1厘米3)

(2)认识1立方分米:

刚才我们通过摸一摸、量一量、举例子等方法认识了1立方厘米,我们能不能用同样的方法来认识1分米3呢?

①出示棱长为1分米的正方体,明确这个正方体的体积就是1立方分米。

②用硬纸板做一个1分米3的正方体盒子,摸一摸,感受一下1立方分米的大小。

③举例:

我们身边哪些物体的体积接近1立方分米?

(3)认识1米3。

①提问:

想一想,1立方米又有多大呢?

你能想象出来吗?

(生发言后小结:

棱长为1米的正方体,体积是1立方米)

②师生活动:

由几个同学用米尺在墙角围成一个体积是1立方米的空间,感受1立方米的大小。

【设计意图】

在让学生感受每个体积单位有多大时,除了感知体积单位的大小以外,还要让学生找一找身边哪些物体的体积大约是1立方厘米、1立方分米、1立方米。

通过举例与体验,不但让学生体会到身边处处有数学,而且也促进学生对每个体积单位大小概念的建立。

2.认识容积单位。

出示下列物品:

袋装牛奶(500毫升) 食用油(1.8升)

小结:

容器内所能容纳物体的体积叫容器的容积,容器内盛放液体的量一般用升、毫升作为单位。

(1)认识1升。

引导学生小组合作,感知1升有多少。

①出示小组合作要求:

a.利用课前收集的各种瓶子,根据自己的估计取1升的水,并把这些水倒入量杯中,看看自己的估计是否准确。

b.观察1升的水有多少。

先估一估它能倒满几个普通纸杯,再动手试一试。

②小组合作完成任务后汇报交流。

③教师演示:

把1分米3的水倒进容积是1升的容器中,刚好倒满。

提问:

这说明了什么?

(1升=1分米3)

④引导学生估一估生活中的一些常见物体的容积。

(2)观察实验,感知1毫升。

①教师出示一瓶眼药水,并指出里面的药水是10毫升。

②引导学生进行实验,感知1毫升水有多少,1毫升水有多少滴。

a演示:

用针筒吸1毫升的水,看看1毫升的水在针筒里有多少。

b操作:

把1毫升水滴在手心里,数数能滴多少滴,观察1毫升水在手心里有多少。

(教师在巡视中参与到小组活动中,并适当给予指导和帮助)

③教师明确:

1毫升=1厘米3。

(3)探究毫升和升之间的进率:

想一想,升和毫升的进率是多少?

说出你的推断依据。

引导学生根据立方分米和立方厘米之间的关系推导出1升=1000毫升。

【设计意图】

通过小组内的实践操作,使学生自主认识升和毫升,形成升和毫升的空间观念。

这样的学习过程是学生思考、感悟的过程,可以有效加深学生对容积单位大小的感知,真正体现了学生的主体性。

三、练习巩固

1.完成教材第39页练一练的第1、2、题。

2.完成教材第40页练一练的第3、4、5题。

3.完成教材第26页练一练的第6、7题。

四、拓展提升

1.一根长方体钢材,他的长是6.5dm,宽是30cm,高是10cm,这根钢材的体积是多少立方厘米?

五、全课总结

1.本节课你有什么收获?

2.还有没解决的问题吗?

六、板书设计

体积单位

体积单位容积单位

立方厘米毫升

立方分米升

立方米

组长签名:

教后思考:

北师大版五年级数学第四单元教案

课题:

长方体的体积第1课时

组内讨论形成教案:

个人修改

教学

目标

1.结合具体情境和实践活动,探索并掌握长方体、正方体体积的计算方法,能正确计算长方体、正方体的体积。

解决一些简单的实际问题。

2.在观察、操作、探索的过程中,提高动手操作能力,进一步发展空间观念。

培养学生动手操作、抽象概括、归纳推理的能力。

3.激发学生学习数学、发现数学的兴趣,学会与人合作。

教学

重难点

1.理解长方体和正方体体积计算公式的推导过程。

能正确计算长方体和正方体的体积。

2.促使学生从一维到三维的发展,让学生深切感悟体积度量单位的实际意义。

教学过程:

一、复习导入

1.复习旧知。

回忆一下:

什么是物体的体积?

常用的体积单位有哪些?

(学生思考后回答问题)

2.观察、估测。

(1)大胆猜测:

长方形的面积与它的长和宽有关,那么长方体的体积可能与什么有关呢?

(学生进行猜测,并说明理由,也可能有学生会直接说出与长方体的长、宽、高有关)

(2)观察、验证。

(课件动画演示教材41页主题图)

认真观察图形的变化,然后小组讨论:

你认为长方体的体积与什么有关?

有什么样的关系?

3.导入新课:

有一些物体的体积相近,我们无法直接比较出它们体积的大小,这时就需要进行计算,这节课我们就一起来探究长方体体积的计算方法。

(板书课题:

长方体的体积)

【设计意图】

通过复习旧知让学生明确已经学过的与体积相关的知识,然后借助课件演示,通过观察了解长方体的体积与它的长、宽、高的关系,为下面探究长方体的体积公式做好铺垫。

二、探索新知

1.在操作中感知长方体的体积与它的长、宽、高的关系。

师:

同学们,现在以小组为单位,利用手中体积为1立方厘米的小正方体,每组摆出3个不同的长方体,并且填写书中的表格,然后与小组同学说一说你在操作的过程中有什么发现。

(教材41页表格)

2.推导长方体的体积公式。

(1)观察表中的数据,求长方体的体积。

①观察表中的数据,每排小正方体的数量、每层的排数、层数与长方体的长、宽、高有什么关系?

(每排小正方体的数量相当于长方体的长,每层的排数相当于长方体的宽,层数相当于长方体的高)

②动笔算一算每组长、宽、高相乘的积。

③把计算结果与表中的体积进行比较,发现长×宽×高的积就是长方体的体积。

(2)得出结论:

长方体的体积=长×宽×高。

(3)用字母表示:

长方体的体积用V表示,长用a表示,宽用b表示,高用h表示,长方体的体积公式用字母表示是V=abh。

【设计意图】

让学生以小组为单位自己动手操作拼摆长方体,在操作中发现长方体的长、宽、高与小正方体数量之间的关系,为学生创设良好的思维情境,让学生在头脑中建立长方体体积由来的表象,促使学生形成新的认知结构,突破教学难点,顺利地抽象出长方体的体积公式。

3.推导正方体的体积公式。

(1)课件演示将一个长方体(长8厘米、宽6厘米、高5厘米)切割成正方体(长、宽、高都是5厘米)的过程。

长方体和正方体有什么关系?

你能推导出正方体的体积公式吗?

(因为正方体是特殊的长方体,当长方体的长、宽、高都相等时,长、宽、高就是正方体的棱长,所以正方体的体积=棱长×棱长×棱长)

(2)用字母表示。

a用V表示正方体的体积,用a表示正方体的棱长,正方体的体积公式用字母表示是V=a×a×a=a3。

b说明:

a3读作a的立方或a的三次方,表示3个a相乘。

【设计意图】

让学生以小组为单位自己动手操作拼摆长方体,在操作中发现长方体的长、宽、高与小正方体数量之间的关系,为学生创设良好的思维情境,让学生在头脑中建立长方体体积由来的表象,促使学生形成新的认知结构,突破教学难点,顺利地抽象出长方体的体积公式。

4.长方体、正方体的统一体积公式

(1)质疑:

长方体和正方体有什么联系?

你认为长方体和正方体的体积公式可以统一成一个吗?

(2)小组活动:

交流自己的想法。

(3)引出底面积的含义

(4)全班汇报,引导学生表述完整、准确。

小结:

长(正)方体的体积=底面积×高。

即:

V=S×h=Sh

三、练习巩固

1.完成教材第29页练一练的第2、3题。

2.完成教材第30页练一练的第4、5、6题。

3.完成教材第30页练一练的第7、8、9题。

四、拓展提升

1.一个长方体,长7cm,宽4cm,高0.3dm,它的体积是多少?

五、全课总结

1.本节课你有什么收获?

2.还有没解决的问题吗?

六、板书设计

长方体的体积

长方体的体积=长×宽×高V=a×b×h=abh

正方体的体积=棱长×棱长×棱长V=a×a×a=a3

长(正)方体的体积=底面积×高。

V=S×h=Sh

组长签名:

教后思考:

北师大版五年级数学第四单元教案

课题:

体积单位的换算第1课时

组内讨论形成教案:

个人修改

教学

目标

1.了解掌握体积单位之间的进率。

2.通过对比学习,理解掌握体积高级单位与低级单位间的换算关系。

3.培养学生认真审题的习惯,使学生在解决实际问题时,能准确地运用单位间的化聚法进行计算。

教学

重难点

1.体积单位的进率及换算。

2.推导体积单位间的进率和建立相应的空间观念。

教学过程:

一、故事导入

1.提出问题。

(1)回忆:

常用的长度单位有哪些?

常用的相邻两个长度单位之间的进率是多少?

(米、分米、厘米 10)

(2)回忆:

常用的面积单位有哪些?

常用的相邻两个面积单位之间的进率是多少?

(平方米、平方分米、平方厘米 100)

(3)提问:

我们认识的体积单位有哪些?

(立方米、立方分米、立方厘米)

2.设疑引入。

你能猜出常用的相邻两个体积单位间的进率是多少吗?

【设计意图】

引导学生回忆和整理已有知识,并提出问题——你能猜出常用的相邻两个体积单位间的进率是多少吗,激发学生的求知欲和好奇心,为学习新知做好铺垫。

二、探索新知

1.再现问题:

大胆猜测一下,常用的相邻两个体积单位间的进率可能是多少?

(学生猜测进率可能是1000)

2.探究验证:

常用的相邻两个体积单位间的进率是不是1000呢?

需要我们进行验证。

下面请各小组合作探究“1立方分米=1000立方厘米”。

(1)学生6人一组进行探究。

①各组长拿出体积为1立方分米的小正方体,各位同学拿出体积为1立方厘米的小正方体。

②先讨论探究的方法,再共同找出答案

(2)全班交流。

预设①操作验证——摆:

我们发现1立方分米=1000立方厘米。

我们把10个体积为1立方厘米的小正方体摆成一排,摆10排正好是一层,这一层小正方体的体积和就是100立方厘米。

摆这样的10层就得到一个体积为1立方分米的大正方体。

这个大正方体的体积就是10个100立方厘米,也就是1000立方厘米。

(学生汇报后,用课件展示摆的过程)

②操作验证——切:

我们组的想法是把体积为1分米3的大正方体切成若干块体积为1厘米3的小正方体。

我们比了比,沿着大正方体的长、宽、高各可以切成10块,10×10×10=1000(块),所以1分米3=1000厘米3。

③推理验证——算:

我们小组是算出来的。

把体积为1分米3的正方体的棱长用厘米作单位,棱长就是10厘米,根据正方体的体积计算公式,10×10×10=1000(立方厘米),所以1分米3=1000立方厘米。

④利用知识间的联系进行验证——想:

1立方分米=1升,1立方厘米=1毫升,而1升=1000毫升,所以1立方分米=1000立方厘米。

(3)小结:

大家已经验证了1立方分米=1000立方厘米。

想一想,用同样的方法,你能推算出1立方米等于多少立方分米吗?

学生独立思考,并全班交流,然后教师指名说一说推导过程。

(板书:

1立方米=(1000)立方分米)

(4)你能说一说,常用的相邻两个体积单位间的进率是多少吗?

小结:

常用的相邻两个体积单位间的进率是1000。

3.归纳总结:

同学们通过摆、切、算等方法验证了1立方分米=1000立方厘米,1立方米=1000立方分米,共同验证了“常用的相邻两个体积单位间的进率是1000”这个猜想。

(板书:

1立方分米=1000立方厘米,1立方米=1000立方分米)你还能联想到什么?

(液体的体积单位:

1升=1000毫升,1L=1立方分米)

4.比较长度单位、面积单位、体积单位间的进率,它们有什么不同之处?

(教材44页表格)

【设计意图】

学生通过操作、猜想、计算、自主探究得出1分米3=1000厘米3,并及时引导学生回顾得出这一结论的方法与过程,用类比、迁移的方法,放手让学生根据探究得到的经验自主进行米3与分米3之间的进率的推算,使学生不仅掌握了数学知识,还潜移默化地受到了数学思想方法的熏陶。

三、练习巩固

1.完成教材第45页练一练的第1、2、3题。

2.完成教材第45页练一练的第4、5题。

四、拓展提升

1.一块长方体钢材,长1m,宽4dm,厚3dm,它的体积是多少立方厘米?

如果1立方分米的钢材重7.8kg,这块钢材的质量是多少千克?

五、全课总结

1.本节课你有什么收获?

2.还有没解决的问题吗?

六、板书设计

体积单位的换算

1立方分米=1000立方厘米

1立方米=1000立方分米

1L=1000mL

组长签名:

教后思考:

北师大版五年级数学第四单元教案

课题:

有趣的测量第1课时

组内讨论形成教案:

个人修改

教学

目标

1.结合具体活动情境,经历测量石块体积的过程,探索不规则物体体积的计算方法。

2.在实践与探究过程中,尝试用多种方法解决问题。

3.感受数学知识之间的相互联系,体会数学与生活的密切联系,运用数学解决简单的实际问题。

教学

重难点

1.探索不规则物体体积的测量方法。

教学过程:

一、故事导入

1.复习规则物体体积的计算方法。

(学生交流答案,并说出计算过程)

2.创设情境,引出课题。

(1)提问:

(课件出示石块的图片)它和上面两个物体有什么不同呢?

(形状不规则)你能用公式计算出石块的体积吗?

为什么?

(不能直接用公式计算,因为石块是形状不规则的物体)

(2)引入新课:

今天这节课,我们就一起来研究像石块这样不规则物体体积的测量方法。

(板书课题:

有趣的测量)

【设计意图】

先复习旧知,唤起学生心里有关体积的知识,再出示测量不规则物体体积的问题,引发学生思考,为新课的学习创设积极的心理状态。

二、探索新知

1.这块石头的体积怎么办?

2.动手实验:

每个小组都有一个独一无二的石头,通过今天的活动完善自己的石头名片。

在活动之前请看活动要求:

(工具:

水、石头、长方体容器、量杯、直尺、塑料盆)活动要求:

(1)商定测量方案;

(2)选择测量工具;

(3)完成测量记录单。

学生在活动时,老师指导学生做实验,并寻找不同的方法。

3.展示交流,评价总结。

哪一组先来分享你们的想法?

还有其他方法吗?

4.回顾我们刚才测量石头的体积的过程,你有什么发现或想法?

小结:

都是将原来不规则的石块的体积转化成可测量可计算的水的体积。

转化是一种重要的数学思想,当我们遇到新问题时,总是可以想办法将它转化为已学过的知识来解决。

【设计意图】

教师引导学生动手测量不规则物体体积的方法,让学生明白解决问题的方法的多样性,感受转化的思想。

5.请看这块石头的体积是多少?

你是怎么想的?

6.回顾反思:

回顾我们的学习历程:

在测量不规则石头的体积时,我们把石头的体积转化成可测量可计算的水的体积,从而求出石头的体积。

三、练习巩固

1.完成教材第47页练一练的第1、2题。

2.完成教材第47页练一练的第3、4题。

四、拓展提升

1.一个正方体容器棱长3dm,容器内装有水,水中沉有石块。

将石块取出后,水面下降5cm。

石头的体积是多少立方厘米?

五、全课总结

1.本节课你有什么收获?

2.还有没解决的问题吗?

六、板书设计

体积单位的换算

石块的体积:

1.适量的水,上升部分的水的体积相当于石块的体积

2.加满水,溢出的水的体积相当于石块的体积

组长签名:

教后思考: