通过神经系统的调节复习课教学设计.docx

《通过神经系统的调节复习课教学设计.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《通过神经系统的调节复习课教学设计.docx(18页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

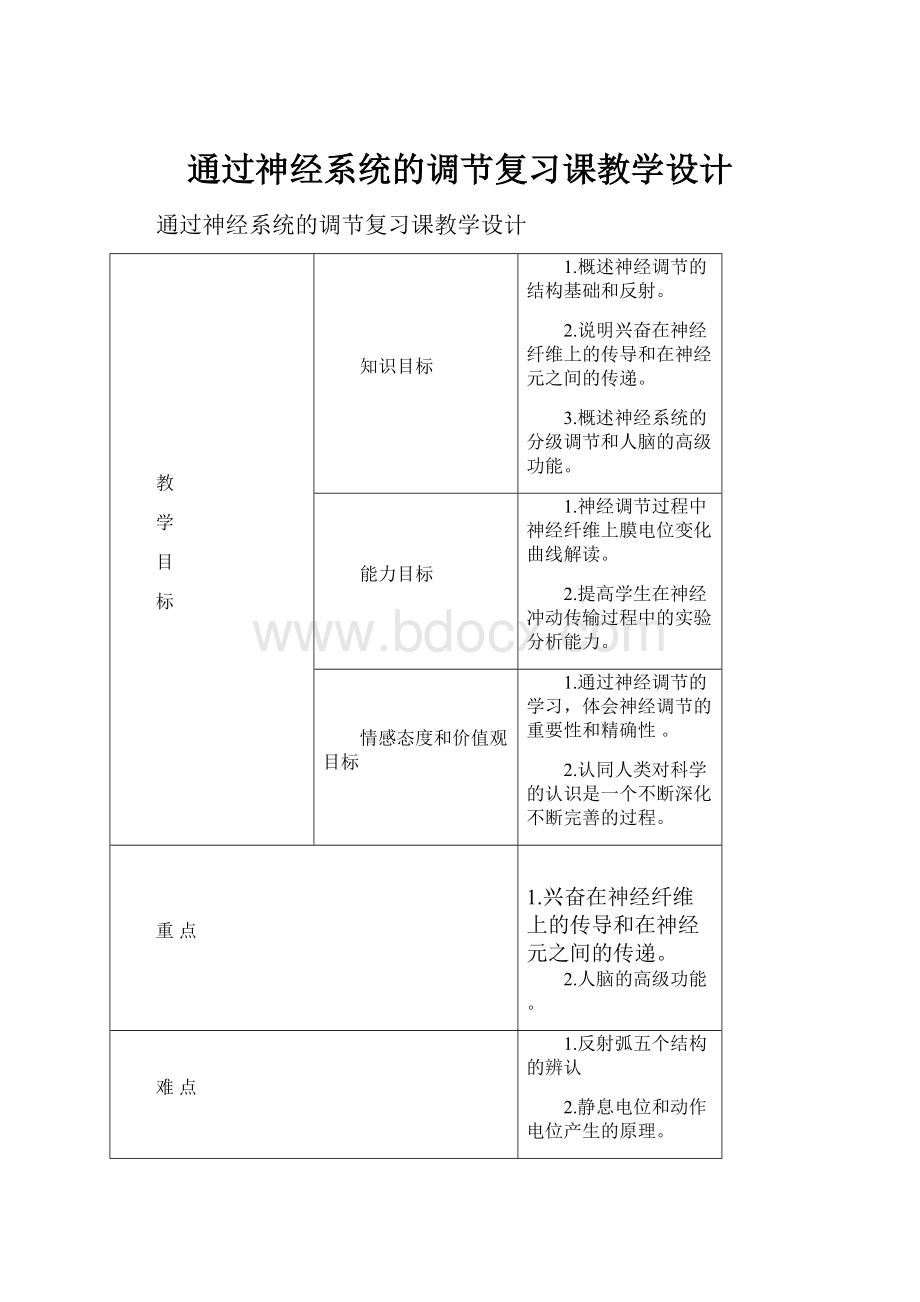

通过神经系统的调节复习课教学设计

通过神经系统的调节复习课教学设计

教

学

目

标

知识目标

1.概述神经调节的结构基础和反射。

2.说明兴奋在神经纤维上的传导和在神经元之间的传递。

3.概述神经系统的分级调节和人脑的高级功能。

能力目标

1.神经调节过程中神经纤维上膜电位变化曲线解读。

2.提高学生在神经冲动传输过程中的实验分析能力。

情感态度和价值观目标

1.通过神经调节的学习,体会神经调节的重要性和精确性。

2.认同人类对科学的认识是一个不断深化不断完善的过程。

重点

1.兴奋在神经纤维上的传导和在神经元之间的传递。

2.人脑的高级功能。

难点

1.反射弧五个结构的辨认

2.静息电位和动作电位产生的原理。

3.神经冲动传导和传递的过程中与局部电流的流向的关系。

考试点

1.反射和反射弧。

2.兴奋在神经纤维上的传导。

3.兴奋在神经元之间的传递。

易错易混点

1.兴奋在神经纤维上传导时的方向和膜那侧局部电流流动方向一致易混淆。

2.兴奋传输时指针偏转方向的判断方法。

3.突触和突触小体易于混淆。

4.对神经递质认识不足。

5.忽视离体和生物体内神经纤维上兴奋传导的差别。

训练点

1.反射弧中传入神经和传出神经的判断。

2.兴奋传输时神经纤维上和神经元之间指针偏转方向的判断方法。

3.静息电位和动作电位形成过程中曲线变化的解读。

教法与学法

教学环节安排:

课前:

基础巩固

课上:

基础检测、明确考纲、考点突破(真题再现—深度剖析—方法探究—随堂突破)、体系建构、达标反馈。

课后:

作业与反思

学法:

课前预习、质疑讨论、反馈矫正、迁移创新、练习反思

教学模式

学导结合五步教学模式

教具

课本、自主学习、课件

【命题趋势分析】

从近几年高考试题来看,本部分主要考查以下两个方面:

①多以图解分析、实验探究和综合分析等形式呈现,考查反射弧各部分的作用,五年18考。

②兴奋在神经纤维上的传导与神经元之间传递的过程及特点,常与体液调节和免疫调节综合考查,5年28考。

【备考指南】

(1)构建兴奋的产生与传导、传递过程模型、直观理解考点。

(2)图解法理解人脑的高级功能。

(3)应用对比分析法学习兴奋的传导和传递、神经调节与反射弧的关系,明确知识间的内在联系和区别。

【教学环节安排】

[课前]:

基础盘点:

安排学生在对将要复习的内容提前完成自主学习丛书中的“基础导学”部分。

课上:

第一环节学前辨误。

精选学生易混易错的概念性知识性问题,通过判断题的方式提问学生以检测学生课前自主复习效果。

第二环节考纲解读。

用简短的时间告知学生本课将要复习内容在历年高考中的考试频次和重要的考点,明确复习目标。

第三环节考点突破。

每个考点都按照“真题再现—深度剖析—方法探究—随堂突破”的流程进行复习。

第四环节体系建构。

第五环节达标反馈。

课后:

作业与反思。

教学过程

(课前完成)【基础巩固】

上课前一天布置学生完成自主丛书中《通过神经系统的调节》这一节的基础巩固部分知识点,并阅读课本相关内容,让学生对本节的内容进行提前复习,

上课流程

【基础检测】(多媒体展示)

一、判断题(多媒体展示)

1、神经系统结构和功能的基本单位是反射弧,而神经调节的基本方式是反射。

()

2、反射弧完整就能形成反射。

()

3、没有感觉的产生,一定是传入神经受伤;没有运动产生,一定是传出神经受伤。

()

4、感受器是指感觉神经末梢,效应器是指运动神经末梢。

()

5、反射弧不完整就不能完成反应。

()

6、一个完整的反射活动至少需要两个神经元的参与才能完成。

(√)

【考纲解读】(多媒体展示)

1.人体神经调节的结构基础和调节过程Ⅱ(5年18考)

核心考点:

反射弧组成的判断,反射完成的条件及类型

2.神经冲动的产生和传导Ⅱ(5年28考)

核心考点:

动作电位、静息电位的表现及形成原因,神经冲动传导方向的判断及电流表指针偏转的分析

3.人脑的高级神经功能Ⅰ

核心考点:

神经系统的分级调节、人脑的高级功能

【考点突破】(多媒体展示)

考点一、反射和反射弧

环节一:

真题再现

(2012全国1)下列关于膝跳反射的叙述,错误的是

A.反射活动由一定的刺激引起

B.反射活动中兴奋在突触出双向传递

C.反射活动的发生需要反射弧结构完整

D.反射活动中血药神经递质参与兴奋的传递

【答案】B

【解析】反射是在中枢神经系统的参与下,人和动物体对体内外的刺激所产生的规律反应,A正确;兴奋在突触间的传递是单向的,只能由突触前膜释放作用于突触后膜,引起下一神经元兴奋或抑制,B错误,反射完成的结构基础是反射弧,C正确;一个反射弧至少需要两个神经元,兴奋在神经元间的传递依靠递质的协助完成,D正确

环节二:

深度剖析(多媒体展示)

多媒体播放反射过程动画提问学生完成下表

1、反射的种类及比较

项目

非条件反射

条件反射

形成过程

先天性

后天获得

存在

永久性

暂时性

参与中枢

大脑皮层以下低级中枢

大脑皮层高级中枢

引起反射的刺激物

具体事物的直接刺激相关感受器(非条件刺激)

具体事物的间接刺激或抽象刺激(条件刺激)

联系

条件反射是在非条件反射的基础上建立的,没有非条件反射就没有条件反射,非条件反射经过条件刺激,不断强化形成条件反射。

2、反射弧的结构与功能分析

结构

结构特点

功 能

结构破坏对功能的影响

感受器

感觉神经末梢的特殊结构

将内外界刺激的信息转变为神经的兴奋

既无感觉有无效应

传入神经

感觉神经元

将兴奋由感受器传入神经中枢

神经中枢

调节某一特定生理功能的神经元群

对传入的兴奋进行分析与综合

传出神经

运动神经元

将兴奋由神经中枢传出至效应器

只有感觉无效应

效应器

运动神经末梢和它所支配的肌肉或腺体

对内外界刺激作出相应的应答

环节三:

方法探究反射弧中传入神经和传出神经的判断

(1)有神经节的为传入神经。

如图1

(2)根据脊髓灰质结构判断:

每侧灰质前部扩大,称为前角,后部狭细,称为后角,

与前角相连的为传出神经,与后角相连的为传入神经,如图2

(3)根据突触结构判断:

〈●则兴奋传递方向为

环节四:

随堂突破

右面为膝跳反射的反射弧结构示意图,有关叙述错误的是( )

A.敲击Ⅱ处,小腿突然抬起,这种现象属于反射

B.阻断Ⅰ处,敲击Ⅱ处,小腿不能抬起

C.刺激Ⅲ处,可在Ⅰ处检测到电位变化

D.Ⅳ处神经元的活动可能受到大脑皮层的控制

【解析】:

解答此题,首先要弄清楚兴奋在此反射弧上的传导方向。

在神经元之间,兴奋只能从一个神经元的轴突传导到另一个神经元的树突或细胞体,据些判断,兴奋的传导方向是Ⅱ→Ⅰ→Ⅳ→Ⅲ,且Ⅱ是感受器。

敲击Ⅱ处,会产生膝跳反射,A选项正确。

阻断Ⅰ处,敲击Ⅱ处时,传入神经受阻,小腿不能抬起,B选项正确。

刺激Ⅲ处时,由于在突触中兴奋的传导是单向的,故在Ⅰ处是检测不到电位变化的。

C选项错误。

低级中枢(脊髓)中的神经元活动都有可能受高级中枢(大脑皮层)的控制,D选项正确。

思考题:

思考:

一个完整的反射弧至少要几个神经元构成?

考点二、兴奋在神经纤维上的传导

环节一:

真题再现

(2010课标全国理综5)将神经细胞置于相当于细胞外液的溶液S中,可测得静息电位。

给予细胞一个适宜的刺激,膜两侧出现一个暂时性的电位变化,这种膜电位变化称为动作电位。

适当降低溶液S中的Na+浓度,测量该细胞的静息电位和动作电位,可观察到( )

A.静息电位值减小 B.静息电位值增大 C.动作电位峰值升高 D.动作电位峰值降低

【解析】:

在安静状态下,细胞膜对钾离子通透性大,对钠离子通透性很小,因此静息期主要的离子流为钾离子外流。

钾离子外流导致正电荷向外转移,其结果导致细胞内的正电荷减少而细胞外正电荷增多,从而形成细胞膜外侧电位高而细胞膜内侧电位低的电位差。

而动作电位是主要是钠离子内流产生的。

这些是背景知识,书上没有具体交代,不过还是记一下。

知道静息时是钾离子外流,动作电位是钠离子内流导致的。

适当降低溶液S中的钠浓度,使得神经细胞在受刺激后,通过钠离子通道进入细胞内的钠减少,因此,动作电位的峰值将会减少,由于钾离子通道与静息电位有关,细胞中原先的钾离子浓度不变,静息状态下通过钾离子通道出去的钾离子不变,因此,静息电位不变。

环节二:

深度剖析

多媒体展示兴奋在神经纤维上的传导的过程和传导特点

1.传导形式

兴奋在神经纤维上是以电信号的形式传导的

2、静息电位和动作电位

膜电位表现

产生原因

静息电位

内负外正

K+外流

动作电位

内正外负

Na+内流

3、传导过程

在兴奋部位与未兴奋部位之间由于存在电位差而形成局部电流

4、传导特点及方向

(1)特点:

双向传导

(2)方向:

在膜外,局部电流的方向与兴奋的传导方向相反。

在膜内,局部电流的方向与兴奋的传导方向相同。

深入思考:

产生动作电位时,Na+内流消耗ATP吗?

环节三:

方法探究

1、膜电位的测量

测量方法

测量图解

测量结果

电表两极分别置于神经纤维膜的内侧和外侧

电表两极均置于神经纤维膜的外侧

2、膜电位变化曲线解读

(1)a线段:

静息电位

(2)b点:

零电位,动作电位形成过程中,Na+通道开放使Na+内流

(3)bc段:

动作电位,外负内正,Na+通道继续开放

(4)ce段:

静息电位恢复,K+通道开放使K+外流

(5)e以后:

静息电位恢复后,Na+-K+泵活动加强,排Na+吸K+,使膜内外离子分布恢复到初静息水平

【易错点提醒】

1.忽视离体和生物体内神经纤维上兴奋传导的差别

(1)在离体神经纤维上兴奋的传导是双向的。

(2)在生物体内,神经纤维上的神经冲动只能来自感受器,因此,在生物体内,兴奋在神经纤维上是单向传递

2.对静息电位和动作电位的测量方法不清楚

(1)检测是否发生兴奋或动作电位的大小,电表的两个电极都应该放在神经纤维膜表面;

(2)检测静息电位的大小,需要将一个电极放在膜内,另一个电极放在膜外。

环节四:

随堂突破

下图表示兴奋的传导和传递过程以及膜电位变化示意图。

下列叙述正确的是( )

A.轴突膜只在bc段时才发生钠离子大量内流的现象

B.轴突膜在ce段时,钾离子大量外流,不消耗ATP

C.a、e处神经元细胞膜内外没有离子进出细胞

D.A处只有在兴奋传到后才能合成神经递质

【解析】 轴突膜兴奋时,钠离子内流,产生动作电位,即图中的ac段,A错;在ce段时,钾离子外流逐渐恢复静息电位,是顺浓度梯度的协助扩散,不消耗能量,B正确;a、e处神经元细胞膜处于静息电位状态,这种状态主要是由钾离子外流维持的,C错;A处只有在兴奋传到后才能释放神经递质,神经递质的合成在兴奋传到A处之前就已完成,D错。

考点三、兴奋在神经元之间的传递

多媒体展示2013年真题,并请学生解析

环节一:

真题再现

(2013年四川理综3)下图表示具有生物活性的蛙坐骨神经-腓肠肌标本,神经末梢与肌细胞的接触部位类似于突触,称“神经—肌接头”。

下列叙述错误的是:

A.“神经—肌接头”处可发生电信号与化学信号的转变

B.电刺激①处,肌肉会收缩,灵敏电流计指针也会偏转

C.电刺激②处,神经纤维上的电流计会记录到电位变化

D.神经纤维上兴奋的传导方向与膜内的电流方向相同

解析:

神经肌肉接头类似于突触,故而可将肌肉看做突触后膜,因而刺激②,不能引起前膜所在神经元电位变化

环节二:

深度剖析

多媒体展示兴奋在神经元之间传递的过程动画,请学生回答相关问题

1.传递过程(幻灯片第18张)

2.突出类型:

A:

轴突-树突型;B:

轴突-胞体型

3.传递特点:

单向传递(原因?

神经递质只能由突触前膜释放作用于突触厚膜)

4.

信号转化方式如何?

(电信号化学信号电信号)

5.神经递质的效果一定引起下一个神经元兴奋吗?

也有抑制性递质

6.递质释放的过程为(胞吐),体现细胞膜的(流动性),由突触后膜上的(糖蛋白)识别

7.突触小体内含量较多的细胞器是哪两种?

(线粒体和高尔基体)

环节三:

方法探究

兴奋传导与电流表指针偏转问题分析

1、在神经纤维上

a.刺激a点,b点先兴奋,d点后兴奋,电流计发生两次方向相反的偏转。

b.刺激c点(bc=cd),b点和d点同时兴奋,电流计不发生偏转。

2、在神经元之间

a.刺激b点,由于兴奋在突触间的传导速度小于在神经纤维上的传导速度,a点先兴奋,d点后兴奋,电流计发生两次方向相反的偏转。

b.刺激c点,兴奋不能传至a,a点不兴奋,d点可兴奋,电流计只发生一次偏转。

环节四:

随堂突破

下图示由甲、乙、丙3个神经元(部分)构成的突触结构。

神经元兴奋时,Ca2+通道开放,使Ca2+内流,Ca2+使突触小泡前移并释放神经递质。

据图分析,下列说法正确的是

A.甲神经元兴奋时,乙、丙神经元同时兴奋

B.乙酰胆碱和5一羟色氨酸都与突触后膜相同的受体结合

C.若神经性蛇毒与乙酰胆碱受体发生不可逆的结合,则对乙神经元起抑制作用

D.若用某种药物抑制乙神经元上的Ca2+通道,则甲、丙两个神经元都无膜电位变化

答案:

D

【解析】本题考查兴奋的传递等知识。

甲神经元产生的兴奋可传至乙神经元,乙神经元释放的是抑制性神经递质,则丙神经元不会兴奋,故A错误,乙酰胆碱和5-羟色氨酸属于不同的神经递质,受体具有特异性,因此二者在突触后膜上的受体不同,故B错误,神经性毒蛇与乙酰胆碱受体结合,从题中信息无法推断其对乙神经元的作用,故C错误,若用某种药物抑制乙神经元上的Ca2+通道,则乙神经元不能释放5-羟色氨酸(抑制性递质),从而不能使病神经元产生膜电位变化,故D正确。

考点四:

人脑的高级功能

环节一:

真题再现

(2014安徽理综6) 给狗喂食会引起唾液分泌,但铃声刺激不会。

若每次在铃声后即给狗喂食,这样多次结合后,听到铃声就会分泌唾液。

下列叙述正确的是( )

A.大脑皮层没有参与铃声刺激引起唾液分泌的过程

B.食物引起味觉和铃声引起唾液分泌属于不同的反射

C.铃声和喂食反复结合可促进相关的神经元之间形成新的联系

D.铃声引起唾液分泌的反射弧和食物引起唾液分泌的反射弧相同

【解析】

喂食引起唾液分泌属于非条件反射,喂食和铃声多次结合刺激后,狗听到铃声分泌唾液为条件反射,其调节中枢在大脑皮层(含高级神经中枢),可见A项错误,因为非条件反射的神经中枢(低级神经中枢)不可能在大脑皮层,可知两种反射的反射弧不可能相同,D项错误,食物引起味觉的产生过程没有经过完整的反射弧,故不属于反射,B项错误;铃声原本不能引起唾液分泌反射活动的发生,但喂食和铃声反复结合刺激后却形成了这种反射活动,说明此过程中相关神经元之间形成新的联系,构成了新建立起的条件反射的反射弧,C项正确。

环节二:

深度剖析

1、神经系统的分级调节

多媒体课件展示人脑的结构图,引导学生学习每一部分的功能

2.人脑的高级功能:

多媒体展示大脑皮层的语言中枢

(1)语言分区S区:

运动性言语中枢;H区:

听觉性言语中枢;W区:

书写言语中枢

V区:

视觉性言语中枢;让学生理解不同区域受损引起的症状。

(2)学习和记忆:

短期记忆与海马区有关;长期记忆可能和新突触的建立有关。

环节三:

方法探究

生理或病理现象

神经中枢参与(损伤)

考试专心答题时

大脑皮层V区和W区参与

聋哑人学习舞蹈

大脑皮层视觉中枢和视觉性语言中枢(V区),

躯体运动中枢(S区)

某同学跑步

大脑皮层、小脑、下丘脑、脑干和脊髓

植物人

大脑皮层损伤、小脑功能退化、但下丘脑、脑干、脊髓功能正常

高位截瘫

脊髓受伤,其他部位正常

【易错提醒】

1、高位截瘫病人的受伤部位以上感觉运动功能都正常,受伤部位以下无感觉,但低级中枢如膝跳反射、缩手反射、排尿反射仍存在

2、人脑既有语言、学习、记忆等高级功能,也有对低级中枢的控制功能。

环节四:

随堂突破

当你专心解答试题时,参与的高级中枢主要有D

1下丘脑②大脑皮层H区(听觉性语言中枢)

③大脑皮层S区(运动性语言中枢)

④大脑皮层V区(视觉性语言中枢)

⑤大脑皮层W区书写性语言中枢)

A.①③B.②③C.②④D.④⑤

【体系建构】(多媒体展示)

以上就是本节所复习的内容,下面我们一起总结一下。

(引导学生回顾本节课内容,形成知识网络)

【课后达标反馈】(以作业小卷的形式发给学生)

A级

关于神经递质的叙述,正确的是

①现在发现的神经递质都是蛋白质②神经递质合成后,集中储存在突触小泡内

③神经递质通过突触间隙扩散到突触后膜④一个神经递质就能引起突触后膜电位变化

⑤发挥效应后,多数神经递质会迅速被灭活

A.①②③④B.②③④⑤C.②③⑤D.①②③⑤

【解析】:

本题考查神经递质的种类和作用,意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系的能力。

神经递质不一定都是蛋白质,如乙酰胆碱不是蛋白质,故①错;神经递质存在于突触小泡中,故②正确;神经递质出细胞的方式是胞吐,在突触间隙中以扩散的方式作用于突触后膜,故③正确;大量的神经递质与突触后膜上的受体结合后,才能发挥作用,故④错;神经递质发挥作用后,被灭活,故⑤正确,因此答案C正确。

2.下图为人体神经系统的部分示意图,据图分析下列说法正确的是()

A.神经冲动在反射弧上的单向传递取决于轴突的结构和功能特点

B.脊髓缩手反射中枢受损时,刺激图中③处仍可产生正常的反射活动

C.如果①处受损则人体不能产生相应感觉,但是能够对图中刺激作出反应

D.被针刺后缩手和害怕被针刺而缩手都是需要大脑皮层参与的非条件反射

【解析】:

本题以人体神经系统的部分示意图为背景,考查学生从材料中获取信息的能力和对知识的理解迁移能力,难度不大。

根据题意和图示分析可知:

神经冲动在反射弧上的单向传递取决于突触的结构和功能特点,而不是轴突,所以A不正确。

脊髓缩手反射中枢受损时,刺激图中③处仍可产生缩手现象,但不能称为正常的反射活动,所以B不正确。

B级

3.下图甲、乙分别表示反射弧组成和神经纤维局部放大的示意图,相关说法正确的是

( )

A.在甲图中,①②分别表示感觉神经末梢和运动神经末梢

B.根据神经纤维受到刺激的瞬间膜内外电荷的分布情况,判断乙图中的a、c为兴奋部位

C.乙图中在神经元细胞膜内局部电流方向都是由b流向a、c

D.甲图中的①接受刺激产生的兴奋以电信号的形式在反射弧上进行单向传导

答案 C

解析 在甲图中,①②分别表示感受器和效应器,A错;神经纤维受到刺激产生兴奋时,兴奋部位的电位表现为内正外负,未兴奋部位表现为内负外正,乙图中a、c为未兴奋部位,b为兴奋部位,B错;产生兴奋时,在神经元细胞膜内局部电流方向是从兴奋部位流向未兴奋部位,即从b流向a、c,C正确。

4.不同生物的生命活动的调节机制不尽相同,以下有关叙述错误的是( )

A.单细胞动物只有体液调节,而人体内则具有神经—体液—免疫调节网络

B.兴奋的传递体现了生物膜的信息传递功能,依赖于生物膜的流动性

C.有的内分泌腺直接受中枢神经系统的调节,可看做反射弧的组成部分

D.在高等动物和人体内,兴奋在神经元内部神经纤维上是双向传导的

解析 兴奋在离体神经纤维上的传导是双向的,但在高等动物和人体内只能单向传导。

C级

2012年国际禁毒日的主题是“抵制毒品,参与禁毒”。

目前可卡因是最强的天然中枢兴奋剂,吸毒者把可卡因称作“快乐客”。

下图1表示突触结构,图2为毒品可卡因对人脑部突触间神经冲动的传递干扰示意图,请据图分析回答以下问题:

(1)图1中所示突触小体结构复杂,D代表________,由图可以看出,D的形成与[ ]________直接有关。

(2)突触易受药物等外界因素的影响,已知某种药物能阻断突触传递兴奋,但对神经递质的合成、释放和降解或再摄取等都无影响,则导致兴奋不能传递的原因可能是该药物影响了____________________的结合,此现象反映了细胞膜具有__________的功能。

(3)多巴胺是脑内分泌的一种神经递质,主要负责大脑的情欲、感觉、兴奋及开心的信息传递,也与上瘾有关。

由图2可知可卡因的作用机理是______________________,导致突触间隙中多巴胺含量________,从而增强并延长对脑的刺激,产生“快感”。

吸毒“瘾君子”未吸食毒品时,精神萎靡,四肢无力,体内________________________(激素)的含量减少。

答案

(1)突触小泡 A 高尔基体

(2)神经递质与受体 信息传递 (3)与多巴胺转运体结合,阻止了多巴胺进入突触前膜 增多 甲状腺激素(和肾上腺素)

解析

(1)图1中A、B、C、D分别代表高尔基体、线粒体、突触前膜、突触小泡,由图可知突触小泡是由高尔基体膜突起包裹神经递质形成的。

(2)兴奋的传递与神经递质的产生、分泌、与受体结合有关,排除法可推知该药物影响了神经递质与突触后膜上受体的结合,从而阻断突触传递兴奋。

(3)由图2可知,突触前膜释放的多巴胺起作用后可经多巴胺转运体运回重新利用,但可卡因可与多巴胺转运体结合,从而阻止多巴胺的回收,使突触间隙中多巴胺含量增多,延长了多巴胺的作用时间。

甲状腺激素(和肾上腺素)可提高神经系统的兴奋性,提高代谢水平,所以人精神萎靡、四肢无力与甲状腺激素(和肾上腺素)含量减少有关。

【课后作业】

1、完成《自主学习》149页-151页练习题。

2、自主完成中下一节内容的基础导学部分。