《第17课 庖丁解牛》课文同步练习及答案.docx

《《第17课 庖丁解牛》课文同步练习及答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《第17课 庖丁解牛》课文同步练习及答案.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

《第17课庖丁解牛》课文同步练习及答案

《第17课庖丁解牛》课文同步练习

(时间:

60分钟 分值:

70分)

一、基础达标(每小题3分,共15分)

1.下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.乃中《经首》之会 中:

合乎

B.批大郤,导大窾,因其固然导:

引导

C.族庖月更刀,折也族:

众

D.讠桀然已解,如土委地委:

卸落

答案 B

解析 B项,导:

顺着,循着,文中有导入的意思。

2.下列各组句子中加点词语的意义和用法,完全相同的一项是( )

A.庖丁为文惠君解牛其印为予群从所得

B.而刀刃若新发于硎苛政猛于虎也

C.而刀刃者无厚吾尝终日而思矣

D.臣以神遇而不以目视常以身翼蔽沛公

答案 D

解析 D项,介词,用。

A项,介词,替/介词,被;B项,介词,从/介词,比;C项,转折连词,可是/表示修饰的连词,可译为“地”。

3.下列句子中加点的词,意思与现代汉语相同的一项是( )

A.视为止,行为迟

B.虽然,每至于族

C.依乎天理,批大郤,导大窾

D.三年之后,未尝见全牛也

答案 D

解析 A项,古义:

行动,因而;今义:

受思想支配而表现出来的活动。

B项,古义:

虽然是这样;今义:

转折连词。

C项,古义:

生理上的天然结构;今义:

天然的道理或伦理道德。

4.下列各句括号中是补出的省略部分,不正确的一项是( )

A.始臣之解牛之时,(臣)所见无非牛者。

B.三年之后,(臣)未尝见全牛也。

C.(王)为之四顾,(王)为之踌躇满志。

D.吾闻庖丁之言,(吾)得养生焉。

答案 C

解析 补出后为:

(臣)为之四顾,(臣)为之踌躇满志。

5.下列对原文的叙述和分析,正确的一项是( )

A.庖丁技术十分高超,乐师的音乐节拍也不得不跟随他动作的节奏。

B.庖丁其实并不喜欢解牛,他爱好的是“道”,也就是自然的规律。

C.庖丁的刀之所以长年保持锋利,是因为他的刀刃没有厚度。

D.听了庖丁的话,文惠君得到了启发,懂得了养生之道。

答案 D

解析 A项,是庖丁的动作合于音乐节拍。

B项,是庖丁对“道”的喜爱超过了对技术的喜爱。

C项,庖丁的刀之所以长年保持锋利,是因为他解牛之时依照牛体本身的结构。

二、文本训练(16分)

阅读下面的文字,完成6~9题。

庖丁为文惠君解牛。

手之所触,肩之所倚,足之所履,膝之所踦,砉然向然,奏刀马砉然,莫不中音。

合于《桑林》之舞,乃中《经首》之会。

文惠君曰:

“嘻,善哉!

技盖至此乎?

”

庖丁释刀对曰:

“臣之所好者道也,进乎技矣。

始臣之解牛之时,所见无非牛者。

三年之后,未尝见全牛也。

方今之时,臣以神遇而不以目视,官知止而神欲行。

依乎天理,批大郤,导大窾,因其固然,技经肯綮之未尝,而况大车瓜乎!

良庖岁更刀,割也;族庖月更刀,折也。

今臣之刀十九年矣,所解数千牛矣,而刀刃若新发于硎。

彼节者有间,而刀刃者无厚;以无厚入有间,恢恢乎其于游刃必有余地矣,是以十九年而刀刃若新发于硎。

虽然每至于族吾见其难为怵然为戒视为止行为迟动刀甚微讠桀然已解如土委地。

提刀而立,为之四顾,为之踌躇满志,善刀而藏之。

”

文惠君曰:

“善哉!

吾闻庖丁之言,得养生焉。

”

6.下列对文中画波浪线部分所做的断句,正确的一项是(3分)( )

A.虽然/每至于族/吾见其难为/怵然为戒/视为止/行为迟/动刀甚微/讠桀然已解/如土委地

B.虽然/每至于族/吾见其难为怵然/为戒视为止/行为迟/动刀甚微/讠桀然已解如土委地

C.虽然每至于族/吾见其难为/怵然为戒/视为止/行为迟动刀/甚微/讠桀然已解/如土委地

D.虽然/每至于族/吾见其难/为怵然/为戒/视为止/行为迟动刀/甚微/讠桀然已解/如土委地

答案 A

解析 根据文意进行断句即可,要注意“视为止”“行为迟”这些句式结构一致的句子。

7.下列对文中加点词语相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.对一些以技艺为职业的人,称呼时常在其名前面加一个表示他的职业的字眼。

如“庖丁”,“丁”是名,“庖”是厨师,表明职业。

B.《桑林》是传说中商汤乐曲名,《经首》是传说中尧时的乐曲名。

C.“臣”是指君主时代的官吏,有时亦包括百姓,还可以是官吏对君主的自称。

此处的“臣”含有“奴仆”的意思。

D.“硎”在这里是磨刀石的意思;“砥砺”也是古代对磨刀石的称谓,俗称砥石。

答案 C

解析 此处的“臣”不含有“奴仆”的意思,而是庖丁的自称。

8.下列关于文章内容的分析和理解,说法有误的一项是(3分)( )

A.庖丁解牛技巧发展的第二阶段:

三年后,不再把牛看成一个不可分割的整体,因为他对牛的身体结构已完全了解,这反映了他技术的精湛。

B.庖丁技艺高超的原因之一是他对技术的追求超过了对“道”的追求。

C.庖丁解牛的故事说明,凡事只有经过反复实践,才能认识并掌握其客观规律;只有认识并掌握它的客观规律,做起事来才能得心应手,运用自如。

D.庖丁解牛的故事启示我们,技艺的高超并非与生俱来,而是长期反复实践的结果。

答案 B

解析 B项,从原文看,应是“对‘道’的追求超过了对技术的追求”。

9.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(7分)

(1)臣之所好者道也,进乎技矣。

(2分)

译文:

_________________________________________________

_____________________________________________________

(2)臣以神遇而不以目视,官知止而神欲行。

(2分)

译文:

_________________________________________________

_____________________________________________________

(3)以无厚入有间,恢恢乎其于游刃必有余地矣。

(3分)

译文:

_________________________________________________

_____________________________________________________

答案

(1)我所爱好的是自然的规律,(已经)超过(一般的)技术了。

(2)我只用精神去和牛接触,而不用眼睛去看了,视觉停止了,而精神在活动。

(3)用很薄的(刀刃)插入有空隙的(骨节),宽宽绰绰的,刀刃的运转必然是有余地的啊。

解析

(1)“好”,喜欢;“道”,天道,自然的规律;“进”,超过。

(2)“官知”,这里指视觉。

(3)“恢恢”,很宽绰的样子。

三、拓展阅读(19分)

10.阅读下面的文言文,完成

(1)~(4)小题。

昔赵文王喜剑,剑士夹门而客三千余人,日夜相击于前,死伤者岁百余人,好之不厌。

如是三年,国衰,诸侯谋之。

太子悝患之,募左右曰:

“孰能说王之意,止剑士者,赐之千金。

”左右曰:

“庄子当能。

”太子乃使人以千金奉庄子。

庄子弗受,与使者俱往见太子,曰:

“闻太子所欲用周者,欲绝王之喜好也。

使臣上说大王,而逆王意,下不当太子,则身刑而死,周尚安所事金乎?

使臣上说大王,下当太子,赵国何求而不得也!

”太子曰:

“然。

吾王所见,唯剑士也。

”庄子曰:

“诺。

周善为剑。

”太子曰:

“今夫子必儒服而见王,事必大逆。

”庄子曰:

“请治剑服。

”

治剑服三日,乃见太子。

太子乃与见王。

庄子入殿门不趋,见王不拜。

王曰:

“子欲何以教寡人?

”曰:

“臣闻大王喜剑,故以剑见王。

”王曰:

“子之剑何能禁制?

”曰:

“臣之剑,十步一人,千里不留行。

”王大悦之,曰:

“天下无敌矣!

”庄子曰:

“夫为剑者示之以虚开之以利后之以发先之以至愿得试之。

”王曰:

“夫子休就舍,待命令设戏请夫子。

”

王乃校剑士七日,死伤者六十余人,得五六人,使奉剑于殿下,乃召庄子。

王曰:

“今日试使士敦剑。

”庄子曰:

“望之久矣。

”王曰:

“夫子所御杖,长短何如?

”曰:

“臣之所奉皆可。

然臣有三剑,唯王所用,请先言而后试。

”王曰:

“愿闻三剑。

”曰:

“有天子剑,有诸侯剑,有庶人剑。

”

王曰:

“天子之剑何如?

”曰:

“天子之剑,以燕谿石城为锋,齐岱为锷,包以四夷,裹以四时,制以五行,论以刑德,上决浮云,下绝地纪。

此剑一用,匡诸侯,天下服矣。

此天子之剑也。

”

文王芒然自失,曰:

“诸侯之剑何如?

”曰:

“诸侯之剑,以知勇士为锋,以清廉士为锷。

上法圆天,以顺三光;下法方地,以顺四时;中和民意,以安四乡。

此剑一用,四封之内,无不宾服而听从君命者矣。

”

王曰:

“庶人之剑何如?

”曰:

“庶人之剑,蓬头突鬓,垂冠,瞋目而语难;相击于前,上斩颈领,下决肝肺。

无异于斗鸡,一旦命已绝矣,无所用于国事。

今大王有天子之位而好庶人之剑,臣窃为大王薄之。

”

王乃牵而上殿。

宰人上食,王三环之。

庄子曰:

“大王安坐定气,剑事已毕奏矣。

”于是文王不出宫三月,剑士皆服毙其处也。

(《庄子·说剑》,有删节)

(1)下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)( )

A.夫为剑者/示之以虚/开之以利/后之以发/先之以至/愿得试之。

B.夫为剑者示之/以虚开之/以利后之/以发先之/以至愿得/试之。

C.夫为剑者/示之以虚开之/以利后之/以发先之/以至愿得/试之。

D.夫为剑者/示之以虚/开之以利/后之以发/先之以至愿得/试之。

答案 A

解析 答题时要注意结构相同的句子,“示之以虚”与“开之以利”结构相同,都是状语后置句,“后之以发”与“先之以至”大致结构相同;关键词语“者”后“愿”前应停顿,据此可排除B、C、D三项。

(2)下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.诸侯是古代中央政权所分封的各国国君的统称。

周代分公、侯、伯、子、男五等,汉朝分王、侯二等。

B.太子是封建时代君主的儿子中被预定继承君位的人。

历朝历代都是以长子做太子。

C.寡人,即为寡德之人,意为“在道德方面做得不足的人”。

是古代君主、诸侯王对自己的谦称。

D.四夷,为对中国边区文化较低各族的泛称。

即东夷、南蛮、北狄和西戎的合称。

答案 B

解析 B项,“历朝历代都是以长子做太子”错,如清朝好几代不是长子。

(3)下列对有关内容的理解和分析,正确的一项是(3分)( )

A.庄子剑术高超,能做到不出十步击杀一人,奔走千里锐不可当,因此赵文王称之为“天下无敌”。

B.庄子采用比喻、夸张、对比等方法迂回巧妙地劝谏赵文王。

C.庄子说,剑有天子剑、诸侯剑、庶人剑三种,委婉地指出赵文王所好实际是天子之剑,而不是庶人之剑。

D.《说剑》这篇文章,主旨是劝说赵文王不要争斗,反映了庄子清静无为的思想。

答案 B

解析 A项,只是庄子的说法,不一定是事实。

C项,正确的说法应是“庄子委婉地指出赵文王所好实际是庶人之剑”。

D项,对本文主旨理解有误。

主旨应是劝说赵文王要在其位谋其政,做君主应做的事。

(4)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(10分)

①孰能说王之意,止剑士者,赐之千金。

(5分)

译文:

_________________________________________________

_____________________________________________________

②今大王有天子之位而好庶人之剑,臣窃为大王薄之。

(5分)

译文:

_________________________________________________

_____________________________________________________

答案 ①谁能够说服大王停止比剑,赏赐他一千金。

②现在大王有天子之位却喜好平民的剑,我私下认为大王应当鄙薄这种做法。

【参考译文】

从前赵文王喜欢剑术,剑士三千多人纷纷聚于门下希望成为他的门客,在他面前,日夜搏击,每年死伤的多达一百多人,赵文王仍然喜好这件事不厌倦。

这样过了三年,国家日益衰弱,各诸侯都图谋他的国家。

太子悝很是担心他,招募左右的人说:

“谁能够说服大王停止比剑,赏赐他一千金。

”左右的人说:

“庄子应当行。

”太子就派人用千金给予庄子。

庄子不接受,和使者一同前往见到太子说:

“听说您想要用我的原因,是想终止大王对斗剑的喜好。

假使我对上说服大王时却违背了大王的意图,对下不敢面对太子,那么自身也受刑而死,我还要金子有什么用处呢?

假使我对上说服大王,对下敢面对太子,在赵国想要什么而不能得到呢!

”太子说:

“对。

我们大王见到的只有剑士了。

”庄子说:

“对。

我擅长舞剑。

”太子说:

“现在您如果穿读书人的衣服去见大王,事情一定会弄糟。

”庄子说:

“请允许我准备剑士的服装。

”

准备剑士服装三天,才拜见太子。

太子和他去拜见赵文王。

庄子进殿门时也不小步快走,看见文王也不下拜。

文王说:

“你想用什么话来劝说我?

”庄子说:

“我听说大王喜欢剑术,所以拿剑术来参见大王。

”文王说:

“你的剑为什么能进宫殿?

”庄子说:

“我的剑,十步杀一人,千里也不留下行迹。

”文王非常高兴,说:

“天下无敌了!

”庄子说:

“舞剑的人,故意把破绽露出来,用小利引诱对手,然后击发,反而能占得先机。

希望能够试一试。

”文王说:

“您到馆舍歇着吧,等待命令安排好斗剑的场面再来请您。

”

文王就让剑士较量七天,死伤的有六十多人,剩下的五六个人,让他们捧剑到殿下,就召庄子。

文王说:

“今天试着让那些剑士比剑。

”庄子说:

“我已经看很久了。

”文王说:

“您抵御的武器,长短怎么样?

”庄子说:

“我捧的这把就可以。

然而我有三支剑,只等王用,请先说后试。

”文王说:

“希望听您说三剑。

”庄子说:

“有天子剑,有诸侯剑,有庶人剑。

”

文王说:

“天子剑怎么样?

”庄子说:

“天子的剑,用燕石做锋,齐岱做刃,包容四方,囊括四季,按五行控制,凭奖惩决断,向上能砍断天上的浮云,向下能穿越大地。

这把剑一使用,制服诸侯,天下都臣服了。

这就是天子剑。

”

文王茫然像失去了自我一样,说:

“诸侯的剑怎么样?

”庄子说:

“诸侯的剑,把勇士作为锋口,以清廉之士为刃。

向上顺应自然规律,向下顺应四时规律;中间切中百姓利益来使四方百姓安定。

这剑一用,四境之内,没有不诚心服从听从您的命令的。

”

文王说:

“平民的剑怎么样?

”庄子说:

“平民的剑,像蓬松的头发、突出的鬓角,垂下的帽子,互相怒目而视却都说不出话;在前面互相搏击,向上斩颈项,向下杀肺肝。

和斗鸡没什么区别,一早晨命就没了,没有办法用在国事上。

现在大王有天子之位却喜好平民的剑,我私下认为大王应当鄙薄这种做法。

”

文王就牵他走上宫殿。

割肉的人送上食物,王围绕他看三次。

庄子说:

“大王安心坐下稳定心气,剑的事情已经陈述完了。

”于是文王三个月不离开宫殿,剑士都穿剑服自杀死在他们的住处。

四、语言文字运用(20分)

阅读下面的文字,完成11~13题。

(9分)

当人们在感叹如今大学的“千篇一律”时,________、风格各异的大学录取通知书,成为大学展示个性的一道缩影。

比如,工科类大学往往主打技术、创意牌,而文科类大学则意在凸显厚重的文化积淀。

作为给新生准备的第一份见面礼,它最能反映出一所大学的自我定位。

亦为外界窥视大学精神提供了一个不错的窗口。

更为重要的是,在这个讲究创新和个性的时代,大学能够做到突破陈规,乐于在细节上下功夫,本身也是一种开放文化的表达与实践。

当然,大学精神和气质的展示,也不能全依赖于一份“好看”的录取通知书。

较之于大学录取通知书所传递的视觉冲击,人们在评价一所大学的人文精神和价值追求时,或许更看重一些更具体而务实的东西。

就最近的热点问题来看,大学的学生会是否能够摆脱行政化的窠臼,不再是高校行政框架的延伸,而是真正的学生组织?

大学鼓励创新和个性,能否对多元文化________?

解决好这些问题,( )。

除此之外,大学录取通知书设计追求个性化________,但也得警惕过度和不必要的“创新”。

一方面,不管如何创新、如何注重设计,录取通知书的原始功能依然没有改变。

而纵观一些录取通知书,过多的“炫技”,过度的展示,往往有过犹不及和________之嫌。

另一方面,越是在看“颜值”、注重“秀”的时代,肩负构筑社会精神高地的大学,越能够坚持本色、守得住孤独和沉静,这也未尝不是更显稀缺和珍贵的一种个性。

11.依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是(3分)( )

A.俯拾即是 包罗万象 无可非议 鸠占鹊巢

B.林林总总 兼容并包 无可厚非 喧宾夺主

C.林林总总 包罗万象 无可非议 鸠占鹊巢

D.俯拾即是 兼容并包 无可厚非 喧宾夺主

答案 B

解析 俯拾即是:

形容地上的某一类东西、要找的某一类例证、文章中的错别字等很多。

林林总总:

形容品种繁多。

此处用来形容大学录取通知书各种各样,应选用“林林总总”。

包罗万象:

内容丰富,应有尽有。

兼容并包:

把各个方面或各种事物都容纳进去。

此处说的是吸收容纳多元文化,应选“兼容并包”。

无可非议:

没有什么可以指摘的,表示言行合乎情理。

无可厚非:

不可过分指摘,表示虽有缺点,但是可以理解或原谅。

由后文可知,大学录取通知书的设计在追求个性化过程中存在一些问题,并非无可指摘之处,因此应选“无可厚非”。

鸠占鹊巢:

比喻强占别人的房屋、土地、产业等。

喧宾夺主:

比喻客人占了主人的地位或外来的、次要的事物侵占了原有的、主要的事物的地位。

根据语境,应选“喧宾夺主”。

12.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是(3分)( )

A.才能让大学录取通知书变得既“好看”又有厚重感

B.大学录取通知书才能变得既“好看”又有厚重感

C.增添了更多厚重感的大学录取通知书才能变得“好看”

D.大学录取通知书才能在“好看”的基础上增添更多的厚重感

答案 D

解析 此处突出强调的应是大学录取通知书的厚重感,A、B两项“既”“又”二者都强调,C项重在强调“好看”,据此排除,故选择D项。

13.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是(3分)( )

A.越是在看“颜值”、注重“秀”的时代,肩负构筑社会精神高地责任的大学,越能够坚持本色、守得住孤独和沉静,这也未尝不是一种更显稀缺和珍贵的个性。

B.越是在看“颜值”、注重“秀”的时代,肩负构筑社会精神高地担当的大学,越能够坚持本色、守得住孤独和沉静,这也未尝不是更显稀缺和珍贵的一种个性。

C.越是在看“颜值”、注重“秀”的时代,肩负构筑社会精神高地担当的大学,越能够坚持本色、守得住孤独和沉静,这也未尝不是一种更显稀缺和珍贵的个性。

D.越是在看“颜值”、注重“秀”的时代,肩负构筑社会精神高地责任的大学,越能够坚持本色、守得住孤独和沉静,这也未尝不是更显稀缺和珍贵的一种个性。

答案 A

解析 画线句子存在两处语病,一是成分残缺,二是语序不当。

“肩负构筑社会精神高地”后面缺少宾语中心语,B、C两项中“担当”与动词“肩负”搭配不当,故排除。

“这也未尝不是更显稀缺和珍贵的一种个性”中,“一种”应放“更显”前,故排除D项。

14.下面是某学生寻物启事中的片段,其中有五处不合书面语体的要求,请找出并作修改。

(5分)

本人前日在操场运动时,不慎把新买的书包丢了,书包内有父亲的身份证、钱包及本人学生证等重要物品,要是有拾到者请与本人联系,我们爷俩必有厚报,绝不抠门。

答:

____________________________________________________

_____________________________________________________

答案 把—将;丢了—遗失;要是—如果;爷俩—父子;抠门—吝啬。

(每点1分)

解析 书面语体一般用于书面写作,而口语常用于日常谈话。

本题的片段属于偏正式的寻物启事,需纠正其中偏口语化的词语。

如“把”“丢了”“要是”“爷俩”“抠门”等词偏口语化,不够正式,将这些词改为相应的书面用语即可。

15.校园电视台“新闻快递”和“时事酷评”栏目准备各招一名学生记者。

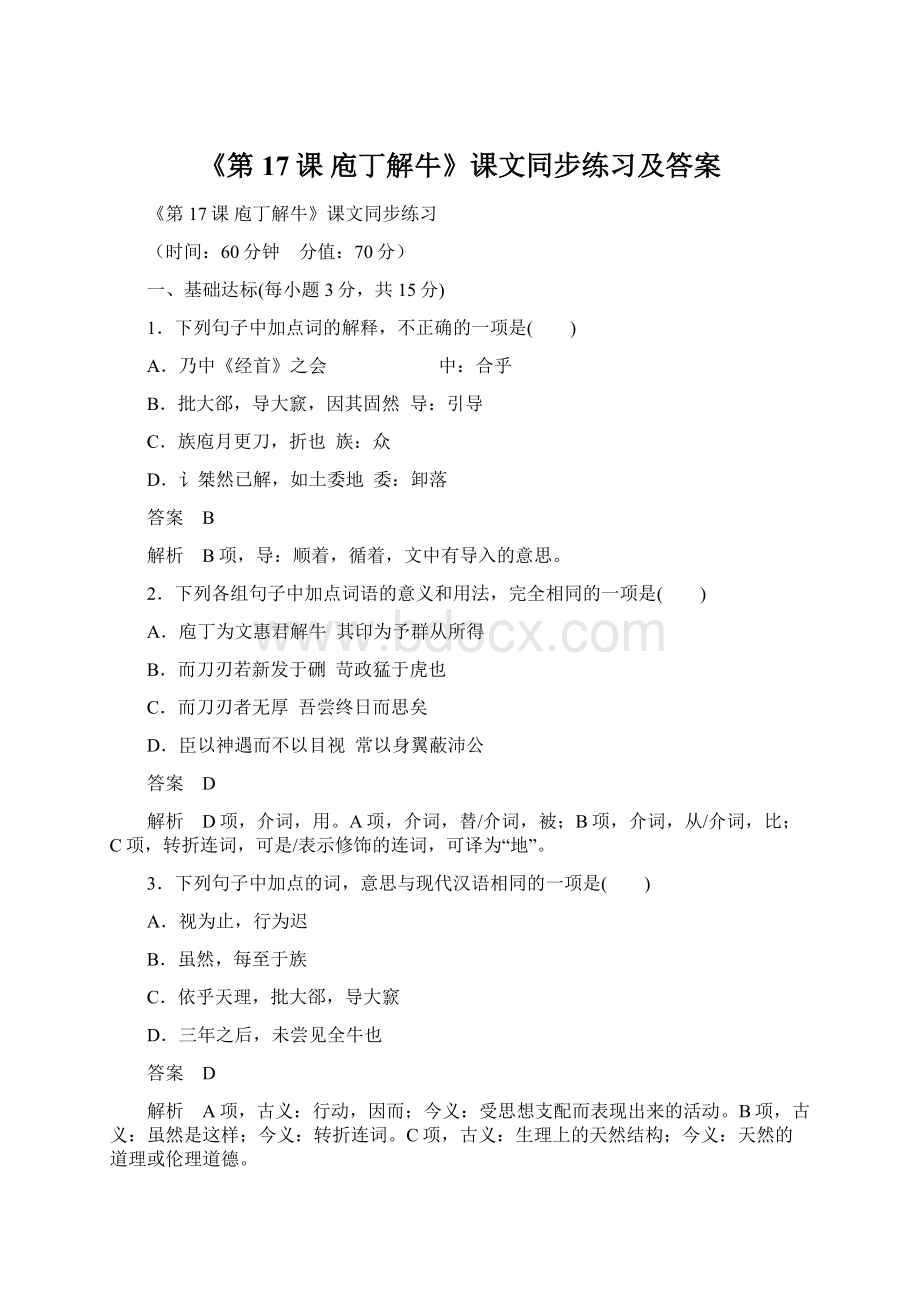

请你根据下图的内容,续写一段话,推介张亮、李小明两位同学到合适的栏目。

(6分)

校园电视台:

获悉你们“新闻快递”和“时事酷评”栏目要招收学生记者,我班_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

推介人:

×××

×年×月×日

答案 张亮同学议论类文章的写作水平高,笔锋犀利,触觉灵敏,见解独到,做“时事酷评”的记者非常合适;李小明同学记叙类文章写得好,他笔触细腻,能及时捕捉到校园的新鲜事,适合做“新闻快递”的记者。

(6分)

解析 首先要认真读图,从中可以看出张亮的议论文写作能力比李小明强,而李小明的记叙文写作比张亮得分高,然后根据两人在写作上的特点,结合栏目需要,适当分析归纳,写出推荐的理由即可。