级人文经典阅读课程参考阅读书目及导读材料.docx

《级人文经典阅读课程参考阅读书目及导读材料.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《级人文经典阅读课程参考阅读书目及导读材料.docx(90页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

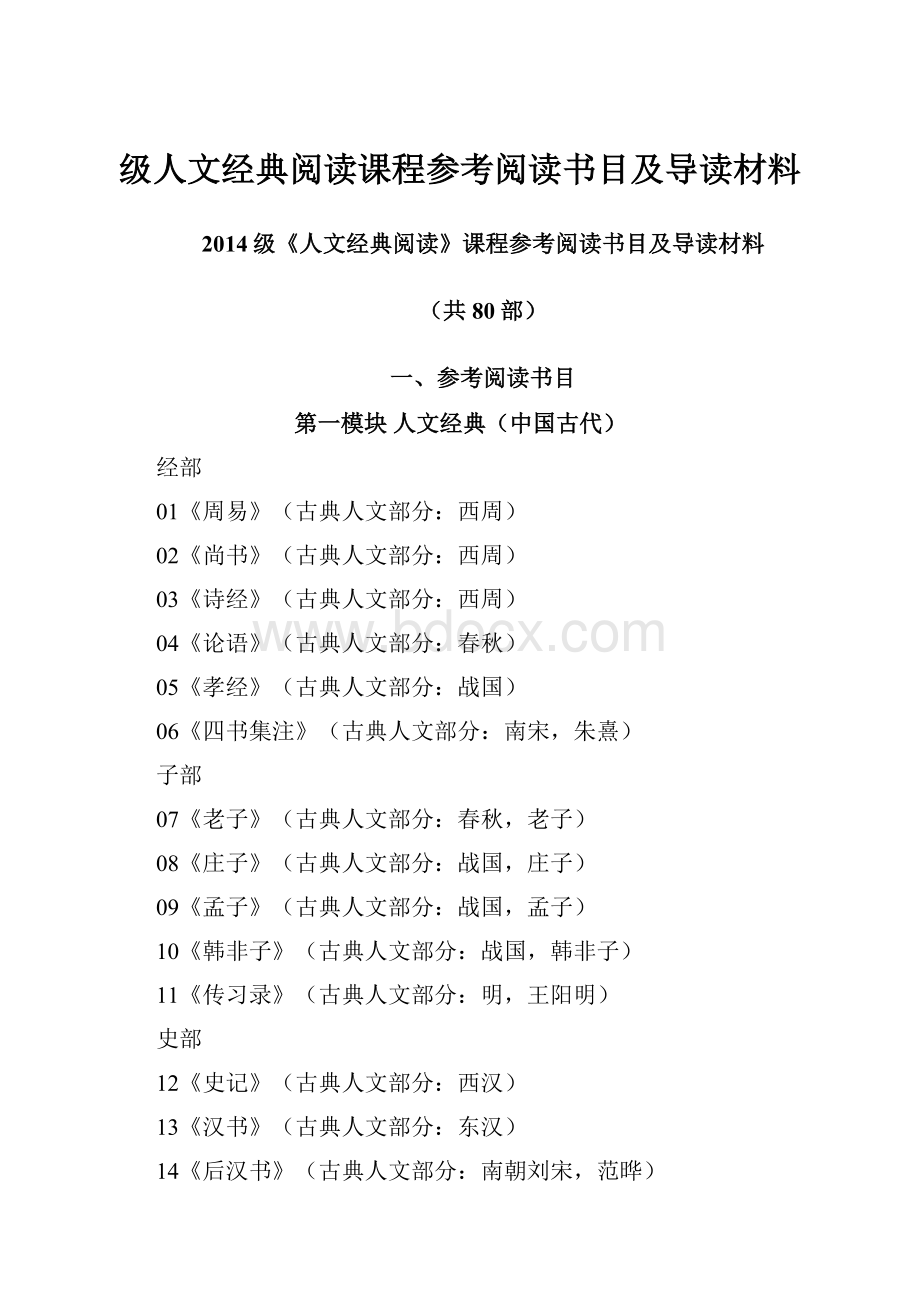

级人文经典阅读课程参考阅读书目及导读材料

2014级《人文经典阅读》课程参考阅读书目及导读材料

(共80部)

一、参考阅读书目

第一模块人文经典(中国古代)

经部

01《周易》(古典人文部分:

西周)

02《尚书》(古典人文部分:

西周)

03《诗经》(古典人文部分:

西周)

04《论语》(古典人文部分:

春秋)

05《孝经》(古典人文部分:

战国)

06《四书集注》(古典人文部分:

南宋,朱熹)

子部

07《老子》(古典人文部分:

春秋,老子)

08《庄子》(古典人文部分:

战国,庄子)

09《孟子》(古典人文部分:

战国,孟子)

10《韩非子》(古典人文部分:

战国,韩非子)

11《传习录》(古典人文部分:

明,王阳明)

史部

12《史记》(古典人文部分:

西汉)

13《汉书》(古典人文部分:

东汉)

14《后汉书》(古典人文部分:

南朝刘宋,范晔)

15《三国志》(古典人文部分:

西晋,陈寿)

16《资治通鉴》(古典人文部分:

北宋,司马光)

集部

17《楚辞》(古典人文部分:

西汉,王逸辑录)

18《杜诗详注》(古典人文部分:

唐杜甫撰,清仇兆鳌详注)

19《稼轩词编年笺注(增订本)》(古典人文部分:

南宋辛弃疾撰,邓广名笺注)

20《红楼梦》(古典人文部分:

清,曹雪芹)

第二模块人文经典(中国现代)

01刘以鬯《酒徒》

02 西西《我城》

03白先勇《台北人》

04严歌苓《雌性的草地》

05哈金《等待》

06莫言《红高粱》

07阿城《棋王》

08史铁生《我与地坛》

09陈忠实《白鹿原》

10余华《活着》

11伊藤虎丸著,李冬木译《鲁迅与日本人》

12张爱玲《倾城之恋》

13钱钟书《围城》

14许地山《春桃》

15汪曾祺《受戒》

16白先勇《游园惊梦》

17刘索拉《你别无选择》

18王朔《顽主》

19刘震云《一地鸡毛》

20阿城《遍地风流》

第三模块西方人文经典(古代、近代)

01《荷马史诗》(古典人文部分:

古希腊.荷马)

02《俄狄浦斯王》(古典人文部分:

古希腊.索福克勒斯)

03《柏拉图文艺对话集》(古典人文部分:

古希腊.柏拉图)

04《理想国》(古典人文部分:

古希腊.柏拉图)

05《诗学》(古典人文部分:

古希腊.亚里士多德)

06《诗艺》(古典人文部分:

古罗马.贺拉斯)

07《圣经》(古典人文部分:

中世纪)

08《忏悔录》(古典人文部分:

中世纪.奥古斯丁)

09《神曲》(古典人文部分:

文艺复兴.但丁)

10《哈姆雷特》(古典人文部分:

文艺复兴.莎士比亚)

11《诗的艺术》(古典人文部分:

新古典主义.布瓦洛)

12《社会契约论》(近代人文部分:

启蒙主义.卢梭)

13《拉奥孔》(近代人文部分:

启蒙主义.莱辛)

14《新科学》(近代人文部分:

启蒙主义.维柯)

15《风俗论》(近代人文部分:

启蒙主义.伏尔泰)

16《素朴的诗与感伤的诗》(近代人文部分:

德国古典美学文艺.席勒)

17《美学》(近代人文部分:

德国古典美学文艺.黑格尔)

18《歌德谈话录》(近代人文部分:

德国古典美学文艺.歌德)

19《少年维特的烦恼》(近代人文部分:

德国古典美学文艺.歌德)

20《艺术哲学》(近代人文部分:

实证主义.丹纳)

第四模块西方人文经典(现代、后现代)

01萨特《禁闭》(后现代:

法国)

02加缪《局外人》《西西弗神话》(后现代:

法国)

03戈尔丁《蝇王》(后现代:

英国)

04卡夫卡《城堡》(后现代:

奥地利)

05J.D.塞林格《麦田里的守望者》(后现代:

美国)

06索尔·贝娄《洪堡的礼物》《更多的人死于心碎》(现代:

美国)

07肖洛霍夫《静静的顿河》(现代:

俄罗斯)

08川端康成《雪国》(后现代:

日本)

09加西亚·马尔克斯《百年孤独》(后现代:

哥伦比亚)

10福克纳:

《喧嚣与骚动》(后现代:

法国)

11叔本华《作为意志和表象的世界》(现代:

德国)

12弗里德里希·威廉·尼采《悲剧的诞生》(现代:

德国)

13胡塞尔的《现象学的观念》(现代:

德国)

14海德格尔《存在与时间》(现代:

德国)

15弗洛伊德《梦的解析》(现代:

奥地利)

16托尔斯泰《安娜·卡列尼娜》(现代:

俄国)

17罗曼·罗兰《约翰·克利斯朵夫》(现代:

法国)

18海明威《老人与海》(现代:

美国)

19托马斯·艾略特《荒原》(现代:

英国)

20米兰·昆德拉《不能承受的生命之轻》(后现代:

捷克)

二、导读材料

中国古代人文经典20部

01《周易》导读

《周易》,冠居 “群经” 之首,是一部中国古代哲学典籍,亦称易经,简称易。

这部奇书的思想光华,是通过神秘的“占筮”外衣,焕发出恍惚的象征色彩:

它那蕴藏丰富的变化哲理出现之际,人们对之既向往又“陌生”,乃至“仁者见之谓之仁,智者见之谓之智,百姓日用而不知”(《系辞上传》);随着历史的推进,自孔子“读《易》韦编三绝”(《史记·孔子世家》)之后,学人对《周易》的认识逐代加深,《易》学著述层出不穷,然而,同时产生的种种扑逆迷离的猜测、附会之说却也多得令人眼花缭乱,遂使本属“玄学”的《周易》思想被涂上了一重又一重“幻想和奇想”的“附加色”。

《周易》的“易”的主要意思是变化,周易以高度抽象的六十四卦的形式表征普遍存在的双边关系中可能发生的各种各样的变化,并附以卦爻辞作简要说明。

周文王演周易,其背景是周文王与商纣王之间的斗争。

因周有周密、周遍、周流等意,被相传为周人所做。

是建立在阴阳二元论基础上对事物运行规律加以论证和描述的书籍,其对于天地万物进行性状归类,天干地支五行论,甚至精确到可以对事物的未来发展做出较为准确的预测。

《周易》的诞生地就是现在的古都安阳。

羑里城位于安阳市区南10公里处。

《周易》是中国传统思想文化中自然哲学与伦理实践的根源,对中国文化产生了巨大的影响。

是中华人民智慧与文化的结晶,被誉为“群经之首,大道之源”。

在古代是帝王之学,政治家、军事家、商家的必修之术。

《周易》含盖万有,纲纪群伦,是中国传统文化的杰出代表;广大精微,包罗万象,亦是中华文明的源头活水。

02《尚书》导读

《尚书》原称《书》,到汉代改称《尚书》,尚通“上”,意指上代之书《尚书》,在作为历史典籍的同时,向来被文学史家称为中国最早的散文总集,是和《诗经》并列的一个文体类别。

但这散文之中,用今天的标准来看,绝大部分应属于当时官府处理国家大事的公务文书,准确地讲,它应是一部体例比较完备的公文总集。

作为我国最古老的历史文献,《尚书》是我国历代统治者治理国家的“政治课本”和理论依据。

然而,由于真正的《尚书》命运多桀,两千多年来,我国学术界一直对传世的古文《尚书》存在真伪之争。

传统观点认为:

现存版本中真伪参半。

一般认为《今文尚书》中《周书》的《牧誓》到《吕刑》十六篇是西周真实史料,《文侯之命》、《费誓》和《秦誓》为《春秋》史料,所述内容较早的《尧典》、《皋陶谟》、《禹贡》反而是战国编写的古史资料。

今本《古文尚书》总体认为是晋代梅赜伪造,但也存在争议。

在清华大学2008年7月入藏的一批战国竹简中,出现了失传两千多年的《尚书》真正原貌。

03《诗经》导读

《诗经》,中国第一部诗歌总集。

它汇集了从西周初年到春秋中叶,也就是前1100年到前600年,约五百多年间的诗歌305篇。

〈诗经〉在先秦叫做〈诗〉,或者取诗的数目整数叫《诗三百》,本来只是一本诗集。

但是,从汉代起,儒家学者把《诗》当作经典,尊称为《诗经》,列入“五经”之首。

《诗经》中的诗当初都是配乐的歌词,按当初所配乐曲的性质,分成风、雅、颂三类。

“风”的意思是土风、风谣,也就是各地方的民歌民谣。

“风”包括了十六个诸侯国的民歌,即“十六国风”,共160篇。

占了诗经的一半以上。

与《雅》、《颂》相比,《风》显得活泼,生活气息更浓,如开篇《关雎》写初涉爱河的青年。

《氓》写被丈夫抛弃的女子的哀怨。

《静女》写恋爱时的微妙心理。

“雅”是正声雅乐,是正统的宫廷乐歌。

“雅”分为“大雅”和“小雅”,一共有105篇。

“大雅”是用于隆重盛大宴会的典礼;“小雅”则是用于一般宴会的典礼。

“颂”是祭祀乐歌,用于宫廷宗庙祭祀祖先,祈祷赞颂神明,现存共四十篇。

《诗经》最初主要用于典礼、讽谏和娱乐,是周代礼乐文化的重要组成部分,是实行教化的重要工具。

《诗》广泛运用于各诸侯国祭祀、朝聘、宴饮等场合,在政治、外交活动中,发挥了重要作用。

上层的人际交往多称引《诗》句来评论抒情。

所引用的《诗》句,往往断章取义。

《诗》在现实生活中具有实用价值。

孔子很重视《诗》,曾以《诗》教授弟子,并对学《诗》的重要意义和社会功用有多方面的阐述。

汉儒使《诗》经学化,固然有对《诗经》的曲解、附会,但汉代形成的诗教传统和说诗体系,不仅对《诗经》的研究,而且对整个中国古代文学的发展,都产生了深远的影响。

西汉时期,出现了今文的鲁、齐、韩三家诗。

三家诗在西汉被立为博士,成为官学。

鲁诗出自鲁人申培,齐诗出自齐人辕固,韩诗出自燕人韩婴,三家诗兴盛一时。

鲁人毛亨和赵人毛苌的古文“毛诗”晚出,在民间广泛传授,自郑玄作笺兼容三家,使毛诗盛行于世。

后来三家诗先后亡佚,今本《诗经》,就是“毛诗”。

04《老子》导读

《老子》,又名《道德经》或《道德真经》。

《道德经》、《易经》和《论语》被认为是对中国人影响最深远的三部思想巨著。

《道德经》分为上下两册,共81章,前37章为上篇道经,第38章以下属下篇德经,全书的思想结构是:

道是德的“体”,德是道的“用”。

全文共计五千字左右。

《道德经》是后来的称谓,最初这本书称为《老子》而无《道德经》之名。

其成书年代过去多有争论,至今仍无法确定,不过根据1993年出土的郭店楚简“老子”年代推算,成书年代至少在战国中前期。

《老子》以“道”解释宇宙万物的演变,以为“道生一,一生二,二生三,三生万物”,“道”乃“夫莫之命(命令)而常自然”,因而“人法地,地法天,天法道,道法自然”。

除了朴素的唯物主义观点,《老子》一书中还包括大量朴素辩证法观点,如以为一切事物均具有正反两面,“反者道之动”,并能由对立而转化,此外,书中也有大量的民本思想:

“天之道,损有余而补不足,人之道则不然,损不足以奉有馀”;“民之饥,以其上食税之多”;“民之轻死,以其上求生之厚”;“民不畏死,奈何以死惧之?

”其学说对中国哲学发展具有深刻影响。

05《庄子》导读

《庄子》:

亦称《南华经》,道家经典著作之一。

书分内、外、杂篇,原有五十二篇,乃由战国中晚期逐步流传、揉杂、附益,至西汉大致成形,然而当时所流传的,今已失传。

如今所传三十三篇,已经郭象整理,篇目章节与汉代亦有不同。

一般认为,内篇是庄子所做。

内篇大体可代表战国时期庄子思想核心,而外、杂篇发展则纵横百余年,参杂黄老、庄子后学形成复杂的体系。

司马迁认为庄子思想“其要归本于老子”。

然而就庄子书中寓言、义理及《天下篇》对老子思想所评述,老子与庄子思想架构有别,关怀亦不相同,所谓“道家”思想体系与《庄子》书,实经过长期交融激荡,经汉代学者整理相关材料,方才编定。

庄子的文章,想象奇特,文笔变化多端,并采用寓言故事形式,富有幽默讽刺的意味,对后世文学语言有很大影响。

其超常的想象和变幻莫测的寓言故事,构成了庄子特有的奇特的想象世界,“意出尘外,怪生笔端。

”(刘熙载《艺概·文概》)庄周和他的门人以及后学者著有《庄子》(被道教奉为《南华经》),道家经典之一。

《汉书艺文志》著录《庄子》五十二篇,但留下来的只有三十三篇。

分为:

外篇、内篇、杂篇。

其中内篇七篇,一般定为庄子著;外篇杂篇可能掺杂有他的门人和后来道家的作品。

《庄子》在哲学、文学上都有较高研究价值。

它和《周易》、《老子》并称为“三玄”。

鲁迅先生说过:

“其文汪洋辟阖,仪态万方,晚周诸子之作,莫能先也。

”(《汉文学史纲要》)名篇有《逍遥游》、《齐物论》、《养生主》等,《养生主》中的“庖丁解牛”尤为后世传诵。

06《论语》导读

《论语》:

记载中国古代著名思想家孔子及其弟子言行的语录,一共二十卷,11705个汉字,由孔子的弟子及其再传弟子编写,是我国古代儒家经典著作之一,语录体,是流传下来的语录体的汇编。

可谓汉语文章的典范。

《论语》成书于战国初期。

因秦始皇焚书坑儒,到西汉时期仅有口头传授及从孔子住宅夹壁中所得的本子,计有:

鲁人口头传授的《鲁论语》20篇,齐人口头传授的《齐论语》22篇,从孔子住宅夹壁中发现的《古论语》21篇。

西汉末年,帝师张禹精治《论语》,并根据《鲁论语》,参照《齐论语》,另成一论,称为《张侯论》。

此本成为当时的权威读本,据《汉书·张禹传》记载:

“诸儒为之语曰:

‘欲为《论》,念张文。

’由是学者多从张氏,馀家寝微。

”《齐论语》《古论语》不久亡佚。

现存《论语》20篇,492章,其中记录孔子与弟子及时人谈论之语约444章,记孔门弟子相互谈论之语48章。

孔子是《论语》描述的中心,“夫子风采,溢于格言”(《文心雕龙·征圣》);书中不仅有关于他的仪态举止的静态描写,而且有关于他的个性气质的传神刻画。

此外,围绕孔子这一中心,《论语》还成功地刻画了一些孔门弟子的形象。

如子路的率直鲁莽,顔回的温雅贤良,子贡的聪颖善辩,曾晳的潇洒脱俗等等,都称得上个性鲜明,能给人留下深刻印象。

孔子因材施教,对于不同的对象,考虑其不同的素质、优点和缺点、进德修业的具体情况,给予不同的教诲。

表现了诲人不倦的可贵精神。

据《颜渊》记载,同是弟子问仁,孔子有不同的回答,答顔渊 “克己复礼为仁”(为仁的表现之一为克己复礼,有所不为);答仲弓“己所不欲,勿施于人”,(就己与人之间的关系,以欲施做答,欲是个人的主观能动性之取舍,施是个人主观能动性的实践,用好心坏心来说,要防止好心办坏事,就要慎施。

)答司马牛 “仁者其言也讱”。

颜渊学养高深,故答以“仁”学纲领,对仲弓和司马中则答以细目。

又如,”孔子答子路:

“又父兄在,如之何其闻斯行之!

”因为“由也兼人,故退之。

”答冉有:

“闻斯行之。

”因为“求也退,故进之。

”这不仅是因材施教教育方法的问题,其中还饱含孔子对弟子的高度的责任心!

07《孟子》导读

《孟子》《孟子》共七篇,篇目为:

《梁惠王》上、下;《公孙丑》上、下;《滕文公》上、下;《离娄》 ;《万章》上、下;《告子》上、下;《尽心》上、下。

南宋时朱熹将《孟子》与《论语》、《大学(书)》、《中庸》合在一起称“四书”。

直到清末,“四书”一直是科举必考内容。

在《孟子》一书中,集中地体现了孟子的政治思想、哲学思想和教育思想。

孟子的政治思想与孔子一脉相承,并把孔子“仁”的政治思想发展为“仁政”学说。

这一学说主张统治者要施仁政于民,以德服人,实行王道,反对以力服人,实行霸道;对臣民应减轻刑罚与赋税,发展农业生产:

对百姓应施行道德教化,使他们人人能“正心、诚意、修身、齐家”,从而使国家长治久安。

《孟子》还具有较强的民本主义思想——“民为贵,社稷次之,君为轻”。

当然,这里并不是在说百姓的地位比国君的地位高,而是说国君在治国时,如果不照顾到老百姓的利益,就很难维持自己的统治。

在书中孟子还指出,国家存在的根本不在于“天时、地利”,而在于“人和”,“得道者多助,失道者寡助”,劝诫统治者要与民同忧同乐。

孟子的“仁政”学说,其哲学基础是“性善说”。

他认为人性善,把仁、义、礼、智看成是人的本性,是先天固有的,所以人就应该努力地去培养和扩展这些善的本性。

这些观点自然带有唯心主义色彩。

在认识论上,孟子在孔子“生而知之”观点的基础上,提出了“不学而能,不虑而知”的“良知良能”说,并把认识的目的归结为寻求丧失了的本心。

这就否定了人对客观世界的认识。

但同时孟子也重视思维的作用,他的“心之官则思,思则得知”的主张就是正确的。

《孟子》非常重视教育对人的影响作用;强调人的自我教育,主张修身养性,“养吾浩然之气”,以完善自我;他还教育人们为实现远大奋斗目标,要有“苦其心志”、“劳其筋骨”、“饿其体肤”的吃苦精神。

并提出“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的道德标准。

在孟子所处的时代,政治斗争激烈,各派学说蜂起。

为了宣传自己的主张,孟子就不得不与其它各类思想与学派进行交锋。

这就使《孟子》中的许多文章充满了论辩性。

在这类文章中,孟子往往巧妙地运用了逻辑推理的方法,采用欲擒故纵,反复诘难,迂回曲折的方式,把对方引入自己预设的结论中(如《梁惠王下》)。

在论辩中,孟子还“长于譬喻”,把抽象的道理用具体生动的形象表现出来。

尽管从逻辑来看,个别比喻未免牵强,但使文章富于形象性,具有强大的艺术感染力。

气势浩然是《孟子》的另一个重要的艺术特征。

这种风格,源于孟子人格的修养。

08《四书》导读

《四书》:

“四书”即《四书集注·朱熹集注》。

马积高在《重印四书集注前言》中讲:

“四书”包括《大学章句》、《论语集句》、《孟子集注》、《中庸章句》四个部分。

“四书”中所载内容,其实不止《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》。

其中还包含程子、朱熹的文章。

翻开岳麓书社出版的《四书集注·朱熹集注》之目录,可以看到除四书之外,还有《大学章句序》、《中庸章句序》、《论语序说》和《孟子序说》。

“四书”中所含文章,实则八篇。

其中,《论语》记载孔子及其主要门弟子的言行。

《孟子》记述孟轲的言论。

大学章句中之“大学”,在大学章句开头明确指出:

“大学,孔氏之遗书,而初学入德之门也。

”也就是说,“大学”是孔子所著。

而大学之章句,在大学章句中明言是朱熹之语。

中庸章句中之中庸,在中庸章句开头也明确指出,中庸“乃孔门传授心法,子思恐其久而差也,故笔之于书,以受孟子。

”。

也就是说,中庸乃子思所著。

而中庸之章句,在中庸章句中同样明确注明为朱熹之言。

《四书集注·朱熹集注》中另外四篇:

《大学章句序》、《中庸章句序》、《论语序说》和《孟子序说》,前两篇为朱熹所著,后两篇为程子所著。

除朱熹所作《大学章句序》和《中庸章句序》外,其他六篇都有朱熹之注解。

需要说明的是《大学》[1],虽然是“孔氏之遗书”,但并非孔子亲手所著。

朱熹在大学章句中讲,“右经一章,盖孔子之言,而曾子述之。

其传十章,则曾子之意,而门人记之也。

”四书的成书是集大成之作。

其作书时间跨度达一千八百年,作者先后有孔子及其弟子、子思、孟子及其弟子和程子、朱熹。

书中作者之关系令初读者难以理清。

《论语序说》中介绍孔子,其名丘,子仲尼。

其先宋人,父叔梁纥,母颜氏,以鲁襄公二十二年庚戌之岁十一月,生孔子于鲁昌平乡陬邑。

孔子卒,年七十三。

《孟子序说》中介绍孟轲,其驺人也,授业子思之门人。

论语序说和中庸章句讲,子思,乃孔子之孙,伯鱼之子;授业于曾子;传道于孟子。

曾子,孔子之门人,得孔子之真传。

程子和朱熹都是理学家,南宋之鸿儒。

朱熹曾向程子学习儒学。

09《韩非子》导读

《韩非子》:

该书重点宣扬了韩非法、术、势相结合的法治理论,达到了先秦法家理论的最高峰,为秦统一六国提供了理论武器,同时,也为以后的封建专制制度提供了理论根据。

该书的朴素辩证法思想也比较突出,首先提出了矛盾学说,用矛和盾的寓言故事,说明“不可陷之盾与无不陷之矛不可同世而立”的道理。

值得一提的是,《韩非子》书中记载了大量脍炙人口的寓言故事,最著名的有“自相矛盾”、“守株待兔”、“讳疾忌医”、“滥竽充数”、“老马识途”等等。

这些生动的寓言故事,蕴含着深隽的哲理,凭着它们思想性和艺术性的完美结合,给人们以智慧的启迪,具有较高的文学价值。

这部书现存五十五篇,约十余万言,绝大部分为韩非自己的作品。

当时,在中国思想界以儒家、墨家为代表,崇尚“法先王”和“复古”,《韩非子》的法家学说坚决反对复古,主张因时制宜,攻击主张“仁爱”的儒家学说,主张法治,提出重赏、重罚、重农、重战四个政策,提倡君权神授,自秦以后,中国历代封建专制主义极权统治的建立,韩非子的学说是颇有影响的。

《韩非子》一书说理精密,文锋犀利,议论透辟,推证事理,切中要害。

比如《亡征》一篇,分析国家可亡之道达47条之多,实属罕见。

《难言》、《说难》二篇,无微不至地揣摩所说者的心理,以及如何趋避投合,周密细致,无以复加。

10《孝经》导读

《孝经》,以孝为中心,比较集中地阐述了儒家的伦理思想。

它肯定“孝”是上天所定的规范,“夫孝,天之经也,地之义也,人之行也。

”。

指出孝是诸德之本,认为“人之行,莫大于孝”,国君可以用孝治理国家,臣民能够用孝立身理家。

《孝经》首次将孝与忠联系起来,认为“忠”是“孝”的发展和扩大,并把“孝”的社会作用推而广之,认为“孝悌之至”就能够“通于神明,光于四海,无所不通”。

对实行“孝”的要求和方法也作了系统而详细的规定。

它主张把“孝”贯串于人的一切行为之中,“身体发肤,受之父母,不敢毁伤”,是孝之始;“立身行道,扬名于后世,以显父母”,是孝之终。

它把维护宗法等级关系与为君主服务联系起来,认为“孝”要“始于事亲,中于事君,终于立身”。

具体要求:

“居则致其敬,养则致其乐,病则致其忧,丧则致其哀,祭则致其严”。

《孝经》还根据不同人的等级差别规定了行“孝”的不同内容:

天子之“孝”要求“爱敬尽于其事亲,而德教加于百姓,刑于四海”;诸侯之“孝”要求“在上不骄,高而不危,制节谨度,满而不溢”;卿大夫之“孝”要求“非法不言,非道不行,口无择言,身无择行”;士阶层的“孝”要求“忠顺事上,保禄位,守祭祀”;庶人之“孝”要求“用天之道,分地之利,谨身节用,以养父母”。

《孝经》还把道德规范与法律(刑律)联系起来,认为“五刑之属三千,而罪莫大于不孝”,提出要借用国家法律的权威,维护其宗法等级关系和道德秩序。

《孝经》在唐代被尊为经书,南宋以后被列为《十三经》之一。

在中国自汉代至清代的漫长社会历史进程中,它被看作是“孔子述作,垂范将来”的经典,对传播和维护社会纲常、社会太平起了很大作用。

《孝经》古文经多出第十九章。

《古文孝经·闺门章第十九》:

“子曰:

闺门之内,具礼矣乎!

严亲严兄。

妻子臣妾,犹百姓徒役也。

” 《孝经》在中国古代影响很大,历代王朝无不标榜“以孝治天下”,唐玄宗曾亲自为《孝经》作注。

书分古今文二本,今文本为郑玄注,古文本为孔安国注。

自唐玄宗注本颁行天下,孔、郑两注并废。

清严可均有郑注辑本,宋邢昺疏。

11《传习录》导读

《传习录》是中国明代王守仁的心学著作。

由其门人徐爱、钱德洪等根据平时记录辑成。

包括王守仁与门人的问答和论学书信。

分为上、中、下三卷。

收入《王文成公全书》。

全书包括了王守仁的主要哲学思想。

该书在传播王守仁的思想方面起了重要作用。

《传习录》流行版本有商务印书馆影印隆庆六年《王文成公全书》四部丛刊本,商务印务馆1927年出版叶圣陶校注本等。

在《传习录》中,王守仁对程朱理学以外在于主体的“理”为本体的思路进行了抨击,指出:

“朱子所谓‘格物’云者,在即物而穷其理也。

即物穷理,是就事事物物上求其所谓定理者也。

是以吾心而求理于事事物物之中,析‘心’与‘理’而为二矣。

”(《传习录中·答顾东桥书》)这种“心”与“理”的割裂,不仅使“理”失去了主体性,失去了生命的创造力,而且使人们很难真正把握住“理”。

首先,天下事物,不胜其烦,要格尽天下之物而穷其“理”,是不可能做到的。

其次,这造成了道德主体与道德观念的分离,妨碍了封建伦理道德的贯彻。

因此,王守仁提出“心即理”的本体论。

他认为,只有主体之“心”,才是本体;而所谓的“理”,不是外在于“心”的,而正在“心”之中。

他说:

“心即理也。

天下又有心外之事、心外之理乎?

”(《传习录上》)“心之本体,即是天理。

天理只是一个,更有何可思虑得?

”(《传习录中·启问道通书》)这种“心即理”之“心”,又可称为“良知”。

他进而认为,世界万物都是“心”的产物。

他说:

“身之主宰便是心,心之所发便是意,意之本体便是知,知之所在便是物。

”(《传习录上》)。

心产生知觉、意识,知觉、意识产生各种事物。

总之,“天地万物,俱在我良知的发用流行中,何尝又有一物超于良知之外?

”(《传习录下》)有人问王守仁:

你说心外无物,那么花在山间自开自落,与我的心又有何关系呢?

王守仁回答说:

“你未看此花时,此花与汝同归于寂;你来看此花时,则此花颜色一时明白起来,便知此花不在你的心外。

”(《传习录下》)眼开则花明,眼闭则花寂,花色完全随着视觉变现运转,纯粹是主体的