材料力学 教学大纲.docx

《材料力学 教学大纲.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《材料力学 教学大纲.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

材料力学教学大纲

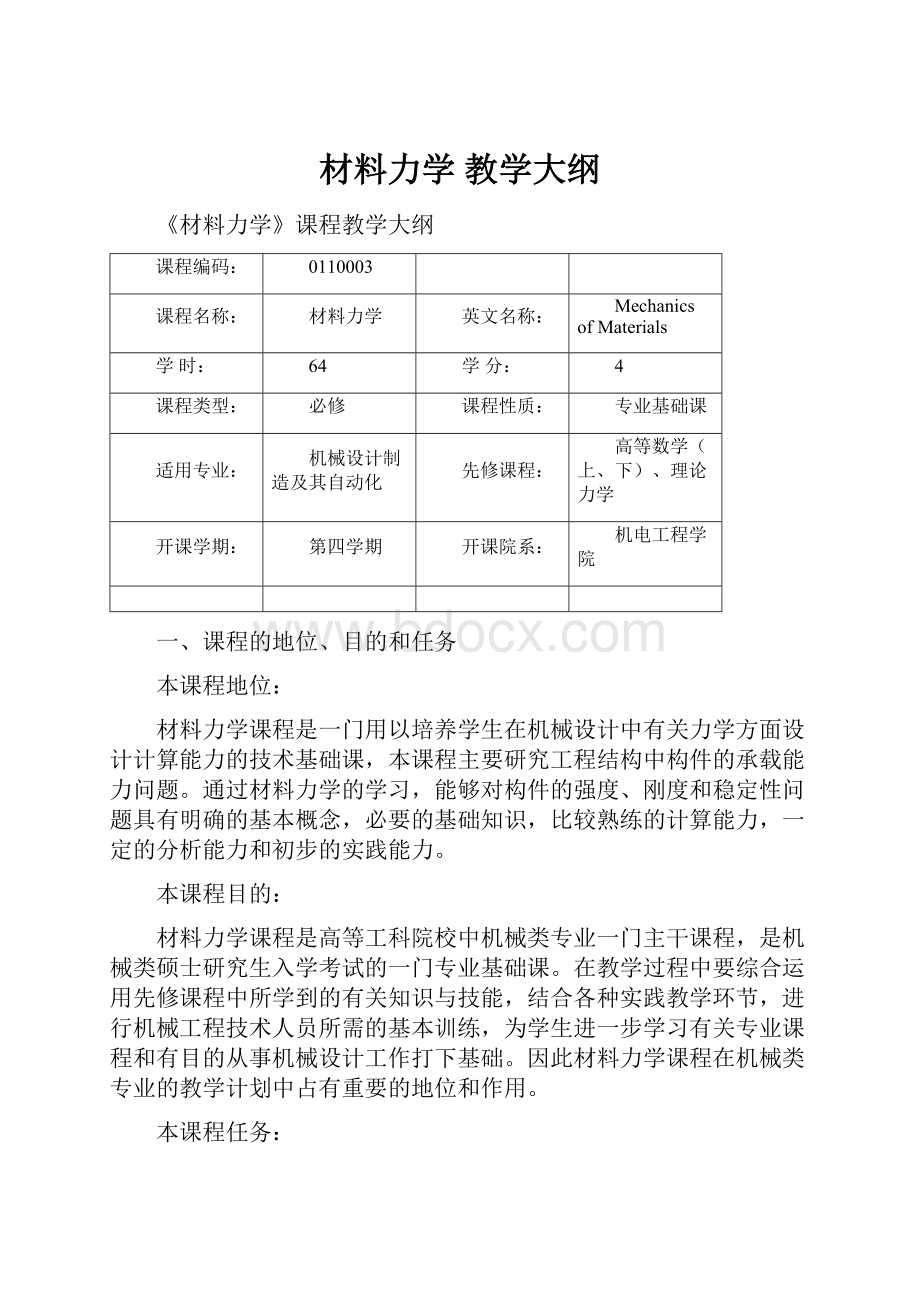

《材料力学》课程教学大纲

课程编码:

0110003

课程名称:

材料力学

英文名称:

MechanicsofMaterials

学时:

64

学分:

4

课程类型:

必修

课程性质:

专业基础课

适用专业:

机械设计制造及其自动化

先修课程:

高等数学(上、下)、理论力学

开课学期:

第四学期

开课院系:

机电工程学院

一、课程的地位、目的和任务

本课程地位:

材料力学课程是一门用以培养学生在机械设计中有关力学方面设计计算能力的技术基础课,本课程主要研究工程结构中构件的承载能力问题。

通过材料力学的学习,能够对构件的强度、刚度和稳定性问题具有明确的基本概念,必要的基础知识,比较熟练的计算能力,一定的分析能力和初步的实践能力。

本课程目的:

材料力学课程是高等工科院校中机械类专业一门主干课程,是机械类硕士研究生入学考试的一门专业基础课。

在教学过程中要综合运用先修课程中所学到的有关知识与技能,结合各种实践教学环节,进行机械工程技术人员所需的基本训练,为学生进一步学习有关专业课程和有目的从事机械设计工作打下基础。

因此材料力学课程在机械类专业的教学计划中占有重要的地位和作用。

本课程任务:

1.研究构件的强度、刚度及稳定性问题;实验分析构件所用材料的力学性质,为构件的设计提供理论基础和计算方法。

2.培养学生具有一定的计算能力、理论分析和实验分析能力。

3.为学生学习后续课程和工程技术提供必要的力学基础。

4.加强学生的抽象思维能力和科学的世界观。

5.培养学生的工程观点和解决问题的能力。

二、本课程与其它课程的联系

本课程是《结构力学》、《弹性力学》等其它专业基础课和工程结构等专业课程的先行课,为后续课程奠定必要的理论基础和计算方法,同时又以先修课《高等数学》、《理论力学》等为基础。

《材料力学》只讲述结构计算的原理和方法,在荷载方面只作简单说明,在材料上只考虑匀质材料。

三、课程内容及基本要求

第一章绪论

教学要求:

(1)了解材料力学的任务、强度、刚度和稳定性的概念;材料力学的研究对象、变形固体的基本假设;内力、应力、应变的概念;

(2)掌握杆件变形的四种基本形式,内力与截面法。

重点:

变形固体理想模型的假设,构件的四种基本变形形式,内力与截面法。

难点:

内力与截面法。

教学内容:

第一节材料力学的任务

(一)材料力学与工程应用

(二)基本概念

(三)材料力学的任务

(四)材料力学的研究对象

第二节变形固体的基本假设

(一)连续性假设

(二)均匀性假设

(三)各向同性假设

(四)小变形与线弹性范围

第三节外力及其分类

(一)外力按作用的方式分类

(二)外力按与时间的关系分类

第四节内力、截面法和应力的概念

(一)内力

(二)截面法

(三)应力

第五节变形与应变

(一)位移

(二)变形

(三)应变

第六节杆件变形的基本形式

(一)拉伸与压缩

(二)扭转

(三)剪切

(四)弯曲

第二章轴向拉伸与压缩

教学要求:

(1)了解应力分布的实验验证及应力集中概念,拉压杆的超静定问题;

(2)理解拉伸与压缩的概念,材料在拉伸与压缩时的力学性能,连接件的剪切与挤压强度计算;

(3)掌握截面法计算轴力,画轴力图,拉压杆横截面与斜截面上的应力,拉压杆的强度计算,拉压杆的变形胡克定律。

重点:

拉压杆的轴力及轴力图,拉压杆横截面及斜截面上的应力,拉压杆的强度计算,胡克定律。

难点:

拉压杆斜截面上的应力,连接件的剪切与挤压计算。

教学内容:

第一节轴向拉伸与压缩的概念和实例

(一)受力特点与变形特点

(二)拉伸与压缩的实例

第二节直杆轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力

(一)截面法求内力

(二)轴力

(三)轴力图

第三节直杆轴向拉伸或压缩时斜截面上的应力

(一)拉(压)杆的斜截面上的正应力

(二)拉(压)杆的斜截面上的切应力

第四节材料拉伸时的力学性能

(一)试件和实验条件

(二)低碳钢的拉伸

(三)卸载定律及冷作硬化

(四)其它材料拉伸时的力学性质

第五节材料压缩时的力学性能

(一)试件和实验条件

(二)塑性材料(低碳钢)的压缩

(三)脆性材料(铸铁)的压缩

第六节温度和时间对材料力学性能的影响(略)

第七节失效、安全因数和强度计算

(一)安全因数和许用应力

(二)强度条件

(三)根据水平杆的强度,求许可载荷

(四)许可载荷

第八节杆件轴向拉伸或压缩时的变形

(一)纵向变形

(二)横向变形

第九节轴向拉伸或压缩的应变能

(一)应变能

第十节拉伸、压缩的超静定问题

(一)静定结构

(二)超静定结构

(三)独立平衡方程数

(四)超静定结构的求解方法

第十一节温度应力和装配应力

(一)温度应力

(二)装配应力

第十二节应力集中的概念

(一)形状尺寸的影响

(二)材料的影响

第十三节剪切和挤压的实用计算

(一)剪切的实用计算

(二)挤压的实用计算

第三章扭转

教学要求:

(1)了解圆轴扭转的应力分析;

(2)理解扭转的概念,薄壁圆筒的横截面上的内力、应力;

(3)掌握扭转内力——扭矩与扭矩图,剪应力互等定理、剪切胡克定律,圆轴扭转时横截面上的应力,圆轴扭转的变形,圆轴扭转的强度计算与刚度计算。

重点:

扭转内力,剪应力互等定律、剪切胡克定律,圆轴扭转横截面上的应力及强度计算与刚度计算。

难点:

圆轴扭转时横截面上的应力。

教学内容:

第一节扭转的概念和实例

(一)扭转受力特点

(二)扭转变形特点

第二节外力偶矩的计算扭矩和扭矩图

(一)外力偶矩

(二)扭矩和扭矩图

第三节纯剪切

(一)薄壁圆筒扭转时的切应力

(二)切应力互等定理

(三)切应变剪切胡克定律

第四节圆轴扭转时的应力

(一)变形几何关系

(二)物理关系

(三)静力关系

(四)扭转强度条件

(五)强度条件的应用

第五节圆轴扭转时的变形

(一)扭转刚度条件

(二)扭转强度条件

第六节圆柱形密圈螺旋弹簧的应力和变形

(一)应力公式

(二)变形

第七节非圆截面杆扭转的概述

(一)翘曲

(二)开口/闭口薄壁杆件扭转比较

第四章弯曲内力

教学要求:

(1)理解弯矩、剪力与荷载集度之间的微分关系;

(2)掌握梁的弯曲、纵向对称面、平面弯曲的概念,理解计算简图的由来;梁的内力计算及列方程绘制内力图;利用M,V与q间的微分关系绘剪力图和弯矩图;按叠加原理作内力图。

重点:

梁的内力求解及内力图绘制,利用M,V与q间的微分关系绘剪力图和弯矩图,按叠加原理作内力图。

难点:

利用M,V与q间的微分关系绘内力图。

教学内容:

第一节弯曲的概念和实例

(一)弯曲特点

(二)平面弯曲

(三)常见弯曲构件截面

第二节受弯杆件的简化

(一)梁的载荷与支座

(二)静定梁的基本形式

第三节剪力和弯矩

(一)用截面法求剪力

(二)用截面法求弯矩

第四节剪力方程和弯矩方程剪力图和弯矩图

(一)梁受均布载荷、集中力、集中力偶作用下的剪力和弯矩

(二)剪力方程

(三)弯矩方程

第五节载荷集度、剪力和弯矩问的关系

(一)载荷集度、剪力和弯矩关系

(二)微分关系绘制剪力图与弯矩图的方法

第六节平面曲杆的弯曲内力

(一)平面曲杆

(二)平面曲杆的弯曲内力

第五章弯曲应力

教学要求:

(1)理解弯曲正应力与剪应力的公式推导,提高梁弯曲强度的主要措施;

(2)掌握正应力与剪应力的计算,梁的最不利位置确定及梁的强度计算。

重点:

梁的弯曲正应力与剪应力的计算,梁的强度计算。

难点:

对梁的正应力与剪应力公式的理解及梁的最不利位置的确定。

教学内容:

第一节纯弯曲

(一)纯弯曲

(二)橫力弯曲

第二节纯弯曲时的正应力

(一)变形几何关系

(二)物理关系

(三)静力学关系

第三节横力弯曲时的正应力

(一)橫力弯曲

(二)横力弯曲正应力公式

(三)弯曲正应力强度条件

第四节弯曲切应力

(一)矩形截面梁

(二)圆形截面梁

(三)工字型截面梁

第五节提高弯曲强度的措施

(一)合理布置支座

(二)合理布置载荷

(三)合理设计截面

(四)合理设计截面

(五)合理放置截面

第六章弯曲变形

教学要求:

(1)了解梁变形的两个基本量(挠度和转角)及梁的挠曲近似微分方程;

(2)理解简单超静定梁的解法,理解提高梁的抗弯能力的主要途径;

(3)掌握用积分法计算梁的弯曲变形,用叠加法计算梁的弯曲变形,梁的刚度条件。

重点:

用积分法和叠加法计算梁的弯曲变形,梁的刚度条件。

难点:

确定积分常数的位移边界连续条件;间接叠加法的应用。

教学内容:

第一节工程中的弯曲变形问题

第二节挠曲线的微分方程

(一)基本概念

(二)挠曲线的近似微分方程

第三节用积分法求弯曲变形

(一)用积分法求弯曲变形的应用和举例

第四节用叠加法求弯曲变形

(一)叠加法的推导

(二)用叠加法求弯曲变形的应用

第五节简单超静定梁

(一)基本概念

(二)求解方法

第六节减小弯曲变形的一些措施

(一)选择合理的截面形状

(二)改善结构形式,减少弯矩数值

(三)采用超静定结构

第七章应力状态与应变状态分析

教学要求:

(1)了解广义胡克定律;

(2)理解空间应力状态;

(3)掌握平面应力状态分析的解析法;平面应力状态分析的图解法。

重点:

平面应力状态分析的解析法、图解法。

难点:

平面应力状态分析的图解法的应用。

教学内容:

第一节应力状态概述

(一)应力的点的概念

(二)应力的面的概念

(三)复杂应力状态

第二节二向和三向应力状态的实例

第三节二向应力状态分析——解析法

(一)斜截面上的应力

(二)正负号规则

(三)正应力极值和方向

第四节二向应力状态分析——图解法

(一)应力圆

(二)应力圆的画法

(三)几种对应关系

第五节三向应力状态

(一)三向应力状态的结论

第六节位移与应变分量(略)

(一)位移

(二)应变分量

第七节平面应变状态分析(略)

第八节广义胡克定律

(一)基本变形时的胡克定律

(二)三向应力状态的广义胡克定律-叠加法

(三)广义胡克定律的一般形式

第九节复杂应力状态下的应变能密度

(一)三向应力状态下的应变能密度公式

第十节强度理论概述

(一)杆件基本变形下的强度条件

(二)构件由于强度不足将引发两种失效形式

第十一节四种常用强度理论

(一)最大拉应力理论(第一强度理论)

(二)最大伸长拉应变理论(第二强度理论)

(三)最大切应力理论(第三强度理论)

(四)形状改变比能理论(第四强度理论)

第十二节莫尔强度

(一)莫尔强度理论的强度条件

第十三节构件含裂纹时的断裂准则

(一)构件含裂纹时的断裂准则

第8章组合变形

教学要求:

(1)了解截面核心的含义及确定方法;

(2)理解组合变形的概念;

(3)掌握斜弯曲概念及计算,拉伸(压缩)与弯曲的组合变形的计算,掌握偏心压缩,弯扭组合变形的计算。

重点:

斜弯曲,拉(压弯),偏心压缩及弯扭组合的强度计算。

难点:

对组合变形及截面核心的理解。

教学内容:

第一节组合变形和叠加原理

(一)叠加原理

(二)组合变形实例

第二节拉伸或压缩与弯曲的组合

(一)拉伸与弯曲的组合

(二)实例

第三节偏心压缩和截面核心

(一)偏心压缩的特点

(二)实例

第四节扭转与弯曲的组合

(一)扭转与弯曲组合的特点

(二)实例

第九章压杆稳定

教学要求:

(1)了解压杆稳定性的概念;

(2)理解欧拉公式的适用范围、临界应力总图,理解经验公式求中小柔度压杆临界力;

(1)掌握轴心受压直杆临界力的欧拉公式,压杆的稳定计算及提高压杆稳定性的措施。

重点:

轴心受压直杆临界力的欧拉公式,压杆的稳定计算及提高其稳定性的措施。

难点:

欧拉公式的适用范围及应用,压杆的稳定计算。

教学内容:

第一节压杆稳定的概念

(一)稳定性

(二)压杆稳定

第二节两端铰支细长压杆的临界压力

(一)临界压力

(二)欧拉公式

第三节其他支座条件下细长压杆的临界压力

(一)从挠曲线微分方程入手求临界压力

(二)比较变形曲线求临界压力

第四节欧拉公式的适用范围经验公式

(一)临界压力

(二)欧拉公式的适用范围

(三)中小柔度杆临界应力计算

第五节压杆的稳定校核

(一)压杆稳定性条件

(二)实例

第六节提高压杆稳定性的措施

(一)减小压杆长度

(二)减小长度系数

(三)增大截面惯性矩

(四)增大弹性模量

四、教学安排及方式

总学时:

64学时,其中理论教学时数56学时,实验教学时数为8学时。

教学环节

教学时数

课程内容

讲

课

实

验

习题课

上机

看或

录参

像观

小计

备

注

第一章绪论

2

0

0

0

0

2

第二章轴向拉伸与压缩

12

4

0

0

0

16

第三章扭转

8

2

0

0

0

10

第四章弯曲内力

8

0

0

0

0

8

第五章弯曲应力

8

2

0

0

0

10

第六章弯曲变形

4

0

0

0

0

4

第七章应力状态与应变状态分析

6

0

0

0

0

6

第八章组合变形

4

0

0

0

0

4

第九章压杆稳定

4

0

0

0

0

4

合计

56

8

0

0

0

64

五、考核方式

1、考核方式:

笔试(闭卷)。

2、成绩评定:

平时成绩占10%,包括出勤、课堂提问、作业等;期中成绩占20%;实验成绩占10%,期末成绩占60%。

综合考核成绩=平时成绩*10%+期中成绩*20%+实验成绩*10%+期末成绩*60%。

六、推荐教材与参考资料

1、推荐教材:

刘鸿文主编.《材料力学》(第五版).北京:

高等教育出版社.2011.

2、参考资料:

[1]范钦珊主编.《材料力学》.北京:

高等教育出版社,2000.

[2]初日德、聂毓琴主编.《材料力学》.吉林:

吉林科学技术出版社,1995.

[3]陈塑寰、聂毓琴、孟广伟主编.《材料力学》.吉林:

吉林科学技术出版社,2000.

编写人:

邵瑞影

审核人:

孙维丽