苏科版八年级上第一章教案合集.docx

《苏科版八年级上第一章教案合集.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《苏科版八年级上第一章教案合集.docx(45页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

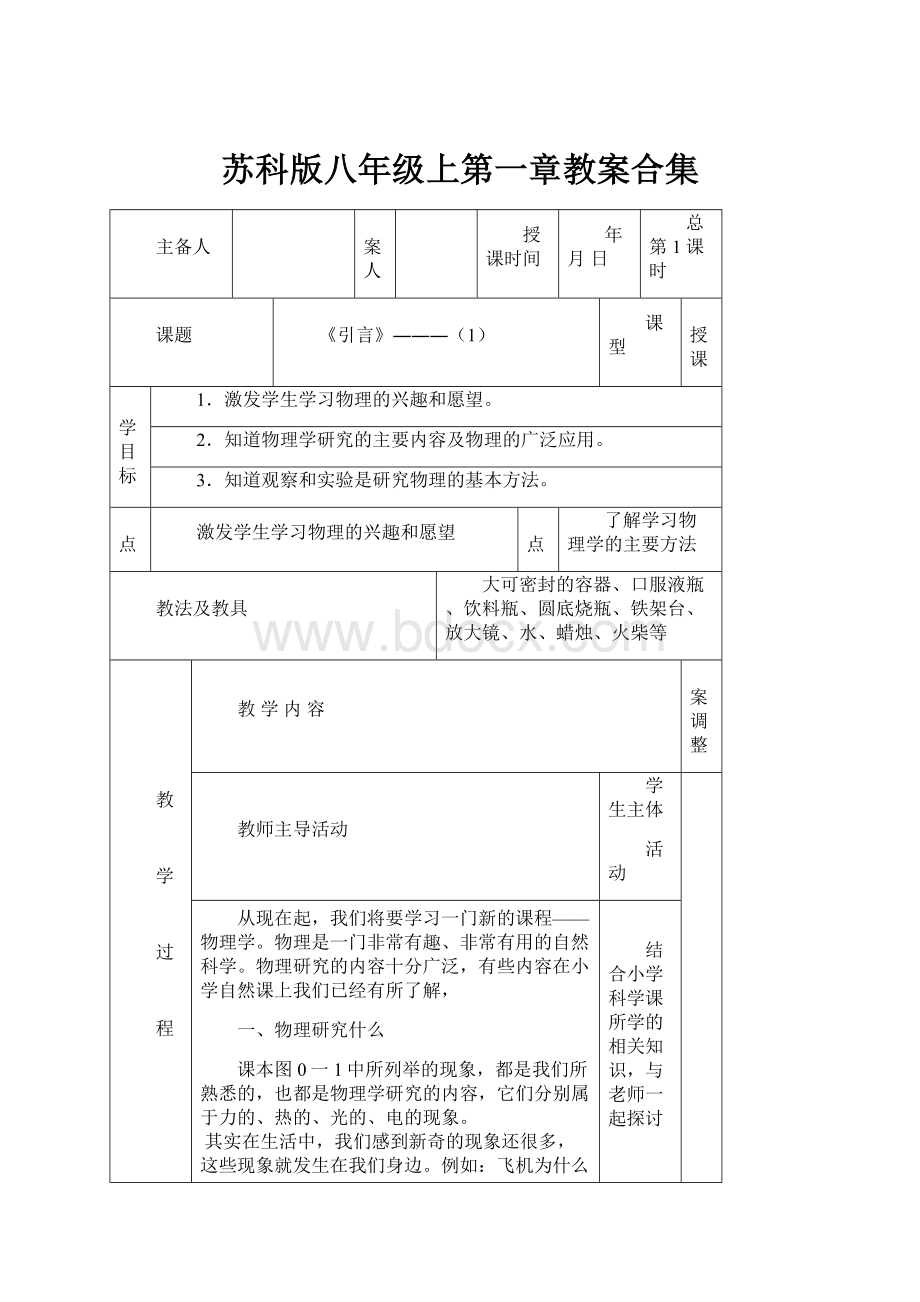

苏科版八年级上第一章教案合集

主备人

用案人

授课时间

年月日

总第1课时

课题

《引言》―――

(1)

课型

新授课

教学目标

1.激发学生学习物理的兴趣和愿望。

2.知道物理学研究的主要内容及物理的广泛应用。

3.知道观察和实验是研究物理的基本方法。

重点

激发学生学习物理的兴趣和愿望

难点

了解学习物理学的主要方法

教法及教具

大可密封的容器、口服液瓶、饮料瓶、圆底烧瓶、铁架台、放大镜、水、蜡烛、火柴等

教

学

过

程

教学内容

个案调整

教师主导活动

学生主体

活动

从现在起,我们将要学习一门新的课程——物理学。

物理是一门非常有趣、非常有用的自然科学。

物理研究的内容十分广泛,有些内容在小学自然课上我们已经有所了解,

一、物理研究什么

课本图0一1中所列举的现象,都是我们所熟悉的,也都是物理学研究的内容,它们分别属于力的、热的、光的、电的现象。

其实在生活中,我们感到新奇的现象还很多,这些现象就发生在我们身边。

例如:

飞机为什么能在空中飞行?

保温瓶为什么能保温?

电动机为什么能转动?

用望远镜为什么能看得远些?

(此处举例应包括力、热、电、光的现象。

)大家想一想,还有哪些曾经使你感到新奇的现象?

(引导学生发言,并指出学生所提出的各种问题,哪一些是属于力的、热的、光的、电的现象,指出这都是物理研究的内容。

若学生发言涉及化学、生物等学科的内容,也给归类,说明不是物理研究的内容。

)

这些物理现象现在我们还不能解释它们发生的原因,当我们掌握了必要的物理知识,不仅能解释这些现象,也能利用它们为人类服务。

二、物理是有趣的

千变万化的物理现象,像一个个的谜,当谜底揭开的时候,我们的心情自然是欢畅的。

在这众多的谜中,有许多就是初中物理研究的对象,到时不仅能揭开谜底,而且还能体验科学家们的研究方法,增长我们的才干。

物理课上研究的一些现象,许多是我们没有见过,也没有想过。

下面我们将要做的几个实验,虽然我们今天还不能

结合小学科学课所学的相关知识,与老师一起探讨

联系生活知识和现象

学生发言

教

学

过

程

教学内容

个案调整

教师主导活动

学生主体

活动

揭开它们的谜底,但可以告诉我们,物理学研究的现象是十分有趣的。

(展示一些简单而又效果明显的实验,激发学生的兴趣和求知欲望)

实验一:

学生实验

请同学们将一长纸条平放在桌面上,然后把钢笔帽立在纸条的一端。

你能不能把纸条从笔帽底下抽出来,但要保证笔帽立在原地不动。

(有的同学慢慢地拉动纸条,笔帽倒了或是笔帽跟着纸条走。

)教师演示:

快速抽动纸条笔帽立在原地。

为什么要快速抽纸条。

才能保证笔帽不动。

而慢慢地拉动纸条不会成功?

这就是物理研究的内容,今天我们暂不研究,但我们毕竟知道了怎样做才能成功。

实验二:

小魔术

在一透明饮料瓶中装大半瓶水,将一个装部分水的小玻璃瓶封住,塞子开一小孔,倒立于饮料瓶中,瓶盖盖紧。

教师一手握瓶,另一手在瓶上方,同时示意学生观察小瓶随手上下的运动,引起学生惊奇,此为刘谦的一个小魔术。

之后再重复现象,指导学生注意老师握瓶手的动作,让学生了解所谓魔术其实都是科学。

实验三:

两只蜡烛谁先灭

将两只长短不同的蜡烛点燃后放于容器中密封,观察哪一只蜡烛先灭,与你的猜测是否一致?

实验四:

放大镜观察实验

我们常用放大镜观察细小的物体,放大镜中间厚、边缘薄,也称为凸透镜。

大家可以隔着放大镜看看自己的手纹,看看书上的字,是不是放大了。

问题:

隔着放大镜看物体是不是总是放大的?

让学生手拿放大镜,伸直手臂通过放大镜看黑板上的字或墙上的标语。

(要让学生观察远处较大的,且容易分辨倒立、正立的物体。

)学生观察后,回答观察到的现象。

(看到的是缩小的,而且是倒立的)

用放大镜看物体不总是放大的。

在什么情况下是放大的,什么情况下是缩小的?

这正是光学要研究的内容之一。

实验五:

教材图0——2实验

有条件做该实验,激发学生兴趣和热情。

三、物理是有用的

1、前面的实验包含着重要的物理知识,学了物理就会知道它们为什么发生,我们还要应用这些知识为人类服务、造福。

其实在日常生活中,我们就曾运用过许多物理知识,只不过有的我们知道为什么,有的我们还不知道。

学生分小组

认真完成实验

尝试解释这些现象

学习小魔术,了解科学知识

教

学

过

程

教学内容

个案调整

教师主导活动

学生主体

活动

例如:

乒乓球瘪了,用热水烫一下能使乒乓球复圆。

再如我们常用棍子来撬动一些笨重的物体。

由于在小学里学过热胀冷缩、杠杆等知识,就懂得为什么这样做

2、列举日常生活中物理知识的应用。

如照相机、高压锅、电热杯、收音机等等。

这些事例学生还不懂为什么,说明需要学习物理知识。

3、列举事例说明在工农业生产、邮电通信、广播电视、医疗卫生等方面,都有物理知识的广泛应用,有的就是在物理研究成果的基础上发展起来的。

要懂得它们,就需要学习物理知识。

4、举例说明物理研究对我国社会主义现代化建设做出的重要贡献,它使我国某些尖端技术进入了世界先进行列。

如:

同步通信卫星发射、原子弹、氢弹、低温超导技术、十亿次银河巨型计算机等。

5、举例说明物理也是学好化学、生物等自然科学不可缺少的基础。

在未来的科学中,物理应用将更为广泛,未来物理将更有用。

作业:

课外完成相关的小实验

了解物理学的重要性及学习物理的必要性

板书设计

奇妙的物理现象

活动一、观察有趣的物理现象

活动二、动手做一做

当堂作业

完成或参与小实验

教学札记

主备人

用案人

授课时间

年月日

总第课时

课题

引言―――

(2)

课型

新授课

教学目标

1、让学生初步尝试进行物理问题的科学探究。

2、让学生初步亲身经历科学探究的完整过程,从中领悟到科学探究的几个基本要素,体验科学探究的乐趣。

重点

让学生初步亲身经历科学探究的完整过程,从中领悟到科学探究的几个基本要素

难点

了解科学探究的基本要素

教法及教具

玻璃杯、水、回形针、纸、石头等

教

学

过

程

教学内容

个案调整

教师主导活动

学生主体

活动

一、怎样学好物理

要学好物理,就要有科学的学习方法。

物理是一门以观察、实验为基础的自然科学,许多物理知识是从观察和实验得来的,观察和实验也是学习物理的重要方法。

观察决不是简单的看看,重要的在于思考,要注意观察的现象有什么特点,要明确观察目的,并注意引起变化的原因和条件。

这样才能有所发现。

下面我们一起来观察一些现象,是否也能有所发现。

实验1:

物体下落实验

(此实验目的在于让学生体验如何观察)

取一张纸和一支粉笔头,让它们从同一高度同时下落(演示)。

演示后让学生回答看到了什么现象?

(粉笔头落得快,纸片落得慢)从现象来看,粉笔头落得快。

类似的现象同学们见过很多:

树枝和树叶落地快慢不一样,石子和羽毛落地快慢不一样。

通过这些观察会想到“是不是重的物体落地快,轻的物体落地慢?

”带着这个问题再进一步的观察,这就是明确观察目的。

教师:

现在我们把原来的纸片,团成纸球。

问:

纸球是否比原来的纸片变重了?

(没有)

演示:

再使纸球和粉笔头同时下落。

请同学们看看会出现什么情况(少停一会,学生有所思考后再演示,结果将是两者同时落地)。

分析实验现象,引导学生思考。

同一张纸,展开的纸片飘飘悠悠的慢慢落下来,团成纸球就很快地落下来,两者为什么会有这么大的差别呢?

在观察中,就是要注意这种变化,并考虑引起这种变化的原因,引导学生分析纸片落地慢的原因(纸片面积大,受的空气阻力大)。

总结学生的发言,指出:

物体落地快慢不同,是由于受到的空气阻力不同,而不是物体的轻重。

要学好物理,就要重视观察和实验;要勤于思考、着重理解,同时要重视应

参与实验并观察

教

学

过

程

教学内容

个案调整

教师主导活动

学生主体

活动

用知识,使之在应用中加深理解。

实验二:

装满水的杯子里还能放多少回形针

人们通常都认为水面是平的,当我们向杯里加水,水面达到杯口平面后,意外地发现还能慢慢地向杯里加水,水面微微向上凸起。

这引起了我们的兴趣,于是就开始了下面的探究。

二、科学探究的环节

教师演示:

取一个杯子,在杯中倒满水。

1.若将一个回形针轻轻地放入水中,请猜一猜,水是否会溢出?

2.试一试,水溢出了吗?

3.引导学生猜测,在水不溢出的前提下向杯中最多放多少枚回形针?

4.继续向杯中放回形针,学生计数,试一试一共可放入多少枚回形针?

实际放入的数量与你猜测的相差多少?

5.在此基础上,启发学生思考,装满水的杯子所能放入的回形针的数量与哪些因素有关?

课后实际试验研究一下,下节课相互交流总结。

科学探究的几个环节:

1、发现并提出问题。

2、猜想与假设。

3、设计实验与制定计划。

4、进行实验与收集证据。

5、分析与论证。

6、评估。

7、 交流。

学生用几分钟时间识记,会叙述科学探究的基本环节

认真观察实验

尝试解释这些现象

总结科学探究的主要环节

教

学

过

程

教学内容

个案调整

教师主导活动

学生主体

活动

总结探究的环节

三、自我评价与作业

小玲、小红和小丽在操场上玩荡秋千。

小丽把小红、小玲分别轻轻推一下,细心的小丽发现,她俩往返摆动一次的时间几乎一样。

那么,秋千往返摆动一次的时间与哪些因素有关呢?

请你也对此问题提出自己的猜想,并进行探究。

了解物理学的重要性及学习物理的必要性

板书设计

二体验科学探究

科学探究的几个环节:

发现并提出问题、猜想与假设、设计实验与制定计划。

进行实验与收集证据、分析与论证、评估、交流。

课外作业

补充习题

教学札记

主备人

用案人

授课时间

年月日

总第课时

课题

1.1声音是什么

(1)

课型

新授课

教学目标

1.通过科学探究,知道声音是由于物体的振动而产生的。

2.知道声音的传播需要介质,真空不能传声。

3.初步了解声音是以波的形式传播的,声波具有能量。

重点

1.声音的产生和传播条件

2.能描述发声体的主要特征

难点

声音的产生和传播条件

教法及教具

演示法、讨论法

教

学

过

程

教学内容

个案调整

教师主导活动

学生主体

活动

一、课题引入:

上课前出示:

锣、鼓、镲子,请三位同学即兴表演一段。

设问:

刚刚三位同学在表演时,你们看到了什么?

听到了什么?

同学们答:

(看到敲打乐器,听到锣、鼓、镲子发出的声音)

设疑:

你们是否思考过,生活中有各种各样的声音,那声是什么?

声是如何产生的?

又是怎样被听到的?

二、展示学习目标

1、知道声音是由于物体的振动而产生的。

2、知道声音的传播需要介质,真空不能传声。

3、初步了解声音是以波的形式传播的,声波具有能量。

三、指导先学

学生自学课本P8-P11页的内容

四、交流展示

(一)声音的产生

〖活动〗利用一张纸、一杯水,一个笔帽、一根橡皮筋等身边物品,使它们发出声音。

试试看,你有多少种方法?

〖方案〗

(1)。

(2)

(3)(4)

〖分析〗物体在发声时和不发声时有什么不同?

。

物体发声时有什么共同的特征?

。

只有固体能发声吗?

液体和气体呢?

。

1.声音是由于物体的而产生的,停止,发声停止。

2.发声的物体叫做。

3.固体、、都能成为。

4.对于一些看不见、摸不着的现象通常用一些非常直观的现象去认识,这种研究问题的方法叫法

观察思考

动手做一做并总结

教

学

过

程

教学内容

个案调整

教师主导活动

学生主体

活动

(二)、声音的传播

〖活动〗

(1)将衣架挂在细绳中央,用铅笔敲击衣架时,仔细聆听。

再用绕有细绳的食指堵住双耳,你又听到了什么?

(2)把耳朵贴在盛水鱼缸外面,把石头放在水中敲击,你听到了什么?

〖说明〗声音可以在、、中传播,在中传声效果好。

举一些气体、液体、固体可以传播声音的事例:

。

物理学中把传播声音的气体、液体、固体统一称为。

〖总结〗

1.声音的传播需要,不能传声。

2.在观察客观实验的基础上,进行合理的推想,从而认识事物本质,这种研究问题的方法叫法。

(三)、声音是一种波声能

〖思考〗声音传播为什么一定需要介质,声音在介质中又以什么形式传播呢?

〖总结〗

1.声音是一种的波,声音在空气是以的形式传播的。

2.声波向方向传播,能绕过障碍物。

3.声音遇到高大障碍物会回来,这种现象叫现象。

4.声具有能量,这种能量叫。

5.在物理学中借用直观、容易理解的东西来掌握抽象的、难以理解的东西,这种研究问题的方法叫法。

五、释疑拓展

〖质疑一〗

(1)我们说话时,声带在振动吗?

如何论证?

。

(2)敲击后依然发声的音叉在振动吗?

如何论证?

。

(3)敲击鼓面发声时,鼓面在振动吗?

如何论证?

。

(4)能不能列举出一些发声体不振动的事例呢?

。

〖总结〗

〖质疑二〗离开介质声音一定无法传播吗?

如何论证?

〖方案〗器材:

。

步骤:

。

现象:

。

结论:

。

动手做一做并总结

学生总结

教

学

过

程

教学内容

个案调整

教师主导活动

学生主体

活动

六、检测巩固

1.“隔墙有耳”这句谚语主要涉及的物理知识是.钓鱼时,河岸上的脚步声会把鱼吓跑,这说明____________和______

_____能够传声.

2.大鼓被击打后发声时,用手按住鼓面,声音就会消失,这是因为_______________

3.声音是一种波,下列实

例中能说明声音具有能量的是()

A.百米跑计时员不根据发令枪声计时

B.雷雨时总是先看到闪电,后听到雷声

C.飞机飞过时,活动的窗玻璃也跟着振动起来

D.宇航员在月球上不能听到彼此的谈话

4.在上图中,小明与小红用细棉线连接了两个纸杯,制成了一个“土电话”。

(1)他们用“土电话”能实现10m间的通话,这表明。

(2)相距同样远,讲话者以同样的响度讲话,如果改用细金属丝连接土电话,则听到的声音就大些。

这一实验现象表明:

(3)如果在用土电话时,另一个同学用手捏住线上的某一部分,则听的一方就听不到声音了,这是由于。

(4)如果在用土电话时,线没有拉直而处于松驰状态,则听的一方通过棉线

(选填“能”或“不能”)听到对方的讲话声。

理由是:

。

七、小结反思

本节课你有何收获?

还有何疑惑之处?

板书设计

一、声音是什么

1、声音的产生

2、声音的传播

3、声音是一种波

4、声速

5、声能

课外作业

补充习题

教学札记

主备人

用案人

授课时间

年月日

总第课时

课题

1.1声音是什么

(2)

课型

新授课

教学目标

1.知道空气中声音传播速度,掌握声速相关的计算。

2.设计探究实验,能分析解释简单的声现象,应用本节知识解决一些习题。

重点

知道空气中声音传播速度

难点

应用本节知识解决一些习题

教法及教具

谈话法讨论法“学讲”方式

教

学

过

程

教学内容

个案调整

教师主导活动

学生主体

活动

一、展示学习目标:

1.知道空气中声音传播速度,掌握声速相关的计算

2.设计探究实验,能分析解释简单的声现象,应用本节知识解决一些习题。

二、指导先学

学生自学课本P10-P11

三、交流展示

(一)声音传播的快慢声速

〖思考〗

(1)为什么我们要经过一段时间才能听到自己的回声呢?

(2)为什么我们有时能听到回声,有时听不到回声呢?

〖猜想〗。

〖活动〗

(1)阅读:

课本第10页。

(2)整理:

声音在不同的物质中传播的快慢是不同的。

通常情况下,声音在空气中的传播速度是m/s;水中传播速度为m/s;钢铁中传播速度为m/s。

(3)试利用秒表、尺子、人耳设计实验方案,估测声音在空气中传播的速度。

步骤:

。

评估:

。

〖总结〗

1.通常情况下,空气中的声速:

340m/s,同时随温度的升高而。

2.声音在不同介质中的传播速度不同,v固v液v气。

3.一般而言,人耳区分原声和回声的反应时间为0.1s左右。

4.一般而言,人与障碍物至少相距m才能听到自己的回声。

四、释疑拓展:

阅读课本

讨论设计实验方案

教

学

过

程

教学内容

个案调整

教师主导活动

学生主体

活动

类型一声音是由于物体振动产生的

〖例1〗在“山间铃响马帮来”这句话中,铃声响是由于铃受到金属珠子的敲击产生而发声的二胡是靠振动发声,军号是靠振动发声,“黄河在咆哮”是

的振动发出声音的。

〖例2〗下列各事物中,不属于声源的是()

A.“声呐”探测敌方潜艇B.蝙蝠在黑夜中飞行

C.挂在胸前的哨子D.手臂振动

〖例3〗用手按在自行车的铜铃上,无论怎样用力敲打,铃声也不会清脆,这是因为()

A.手按在铃上,声音传不出来

B.手按在铃上,铃根本不振动

C.手按在铃上,影响了铃的正常振动

D.手按在铃上周围无介质

〖例4〗在敲响大钟时,有同学发现,停止了对大钟的敲击后,大钟“余音未止”,其原因是()

A.一定是大钟的回声

B.有余音说明大钟仍在振动

C.是因为人的听觉发生“延长”的缘故

D.大钟虽已经停止振动,但空气仍在振动

类型二固体、液体、气体能够传声,真空不能传声

〖例5〗正要上钩的鱼,突然听到脚步声受惊逃走,这时鱼接收到声波的主要途径是()

A.大地—空气—水—鱼B.空气—水—鱼

C.大地—水—鱼D.水—鱼

〖例6〗如图所示,在教室里,小明敲响A音叉时,与B音叉的叉股接触的乒乓球,这一现象既可以说明发声的物体在,也能说明声音可以在中传播;还能说明声音在空气中是以声波的形式传播的,声波具有。

若在月球表面上进行此实验,则(选填“还能”或“不能”)观察到上述现象,这是因为

类型三声音是一种波声音具有能量

〖例7〗以下实例中不能说明声音可以传递信息的是()

A.铁路工人用铁锤敲击钢轨检查螺栓是否松动

B.牙医用超声波洁牙

C.医生用听诊器了解病人心肺工作状况

D.利用声呐测海深

讨论并在教师的引导下解决问题

教

学

过

程

教学内容

个案调整

教师主导活动

学生主体

活动

〖例8〗用高压放电的电火花产生一个冲击波,再用椭球形凹面镜使声波反射后集中到胆结石上,就能使胆结石粉碎。

这一现象主要说明()

A.声音是一种波

B.只有用凹面镜才能反射声波

C.声波具有能量

D.只有把声波集中起来,它才具有能量

类型四声音在不同的介质中传播速度不同

〖例9〗在影片《铁道游击队》中,为了伏击日军火车,侦察员常用耳朵贴着铁轨来提前判断是否来了火车.这是利用声音在铁轨中的传播速度声音在空气中的传播速度。

〖例10〗根据回声定位的原理,科学家发明了声呐.利用声呐系统,人们可以探知海洋的深度,绘出水下数千米处的地形图。

若用超声测位仪向海底垂直发射声波,如图所示,经过4s后收到回波.此处海底的深度为m。

(已知声音在海水中传播速度是1500m/s)

五、检测巩固

六、小结反思

通过本节课的学习,你有何收获?

还有何疑惑之处?

思考并解答

板书设计

一、声音是什么

(二)

1、声速

2、声能

3、知识应用

课外作业

完成补充习题

教学札记

主备人

用案人

授课时间

年月日

总第课时

课题

1.2声音的特征

(1)

课型

新授课

教学目标

1、知道声音的三个特征。

2、了解音调与频率,响度与振幅的关系;了解发声器不同,声音的音色不同。

3、培养学生的动手能力、学习兴趣,调动学生的学习积极性。

重点

知道声音的三个特征,了解音调与频率,响度与振幅的关系

难点

通过具体的实验帮助学生建立感性认识,

掌握声音的三要素及其影响因素.

通过媒体演示建立相关的物理模型.

教法及教具

多媒体电脑、收录机(配磁带)、鼓、钢尺、梳子、塑料片、发音齿轮、二胡、橡皮筋、碰铃、横笛、竖笛“学讲”方式

教

学

过

程

教学内容

个案调整

教师主导活动

学生主体

活动

一、引入新课

【演示实验】:

1.用收录机播放一首歌曲,调节音量旋钮。

2.用收录机分别播放女高音和男低音所唱的同一首歌曲。

【教师提问】:

1.声音的区别在何处?

2.在日常生活中,用来形容声音的词语有哪些?

【教师总结】:

平时我们所听到的声音各有其特点,大家所举的词语

大多只能反映声音一个方面的特性。

【新课引入】:

声音有哪些基本特性?

这些特性又与什么因素有关?

二、展示学习目标

1、知道声音的三个特征。

2、了解音调与频率,响度与振幅的关系;了解发声器不同,声音的音色不同

三、指导先学

学生自学课本P12-P14页的内容

四、交流展示

【演示实验】:

将钢尺的一端固定在桌面上,不改变伸出桌面的长度,用不同大小的力拨动,使其振动发声,比较所听到的声音。

【教师提问】:

1、听到的声音有何不同之处?

学生比较听到的声音。

学生口答:

声音的高低不同、响亮程度不同……

学生口答:

响亮、嘹亮、清脆、低沉……

教

学

教学内容

个案调整

教师主导活动

学生主体活动

2、发声强(响)的时候,钢尺振动情况如何?

3、在其振动过程中有何特点?

教师引导学生归纳

(一)、声音的强弱———响度

1、响度:

声音的强弱。

2、振幅:

振动的幅度。

【教师提问】:

怎样可使鼓发出的声音响一些?

【教师引导分析】:

不论何种发声器,若无振动,则不能发声,所以,发声器发出声音的强弱应与振动有关。

【教师提问】:

1、用力大小、鼓槌大小等因素对鼓面的振动有何影响?

2、声音的强弱不同与什么因素有关?

【教师引导学生总结】:

3、声音的响度与声源振动的幅度有关。

发声器的振幅越大,响度越大。

【演示实验】:

1、将收录机放在距学生不同距离处,播放同样的声音。

2、将收录机放在距学生一定距离处,第一次,直接对学生播放,第二次,在其前面放一纸喇叭,对学生播放同样的声音。

【