河南省安阳市普通高中招生考试第一次模拟考试.docx

《河南省安阳市普通高中招生考试第一次模拟考试.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《河南省安阳市普通高中招生考试第一次模拟考试.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

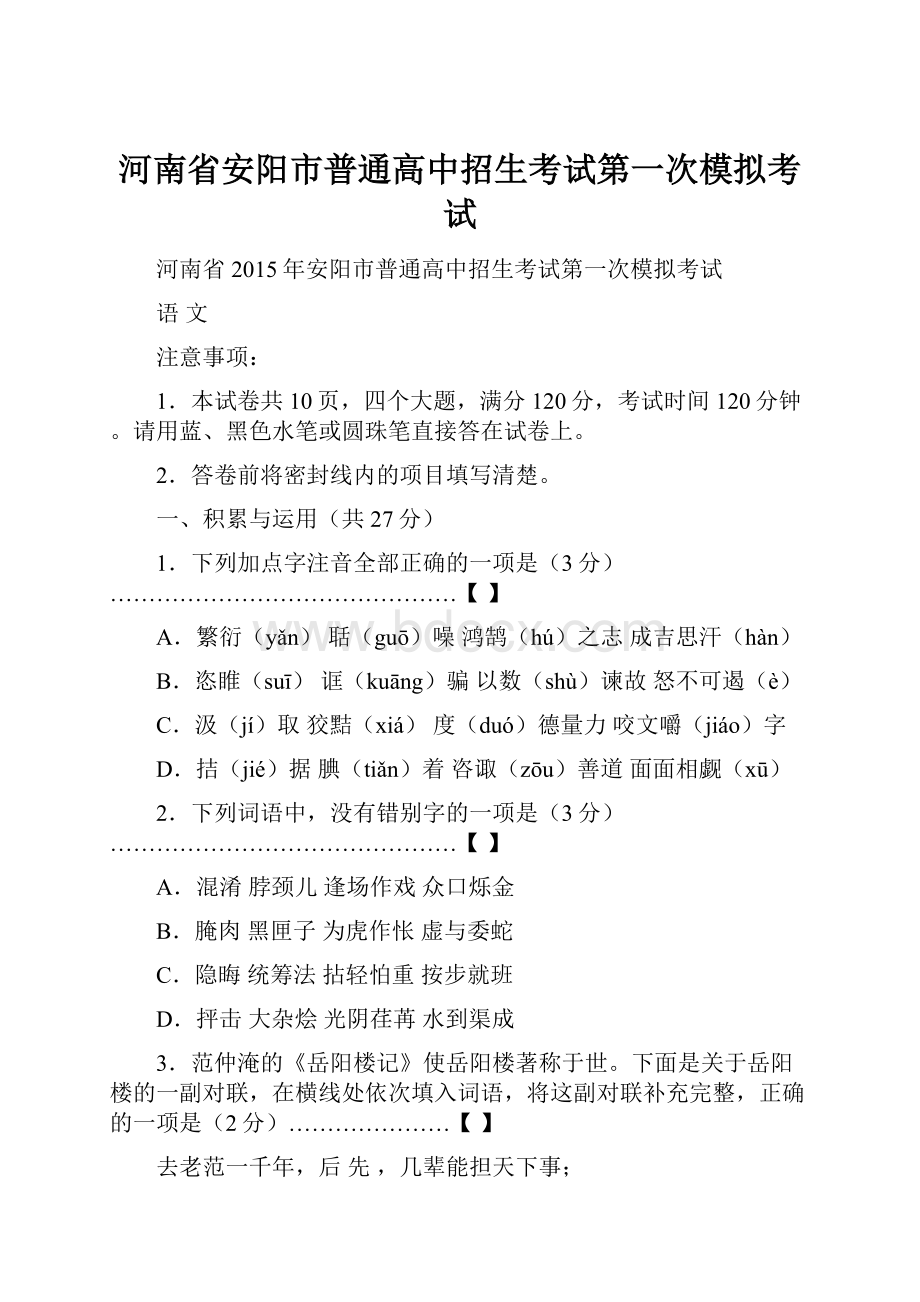

河南省安阳市普通高中招生考试第一次模拟考试

河南省2015年安阳市普通高中招生考试第一次模拟考试

语文

注意事项:

1.本试卷共10页,四个大题,满分120分,考试时间120分钟。

请用蓝、黑色水笔或圆珠笔直接答在试卷上。

2.答卷前将密封线内的项目填写清楚。

一、积累与运用(共27分)

1.下列加点字注音全部正确的一项是(3分)………………………………………【】

A.繁衍(yǎn)聒(guō)噪鸿鹄(hú)之志成吉思汗(hàn)

B.恣睢(suī)诓(kuāng)骗以数(shù)谏故怒不可遏(è)

C.汲(jí)取狡黠(xiá)度(duó)德量力咬文嚼(jiáo)字

D.拮(jié)据腆(tiǎn)着咨诹(zōu)善道面面相觑(xū)

2.下列词语中,没有错别字的一项是(3分)………………………………………【】

A.混淆脖颈儿逢场作戏众口烁金

B.腌肉黑匣子为虎作怅虚与委蛇

C.隐晦统筹法拈轻怕重按步就班

D.抨击大杂烩光阴荏苒水到渠成

3.范仲淹的《岳阳楼记》使岳阳楼著称于世。

下面是关于岳阳楼的一副对联,在横线处依次填入词语,将这副对联补充完整,正确的一项是(2分)…………………【】

去老范一千年,后先,几辈能担天下事;

揽,南来北往,孤帆曾系画中人。

A.喜悲大湖八百里B.忧乐八百里大湖

C.悲喜八百里大湖D.乐忧大湖八百里

4.下列各句中没有语病的一句是(3分)……………………………………………【】

A.人们的悲哀在于,应该珍惜的时候不懂得珍惜,而懂得珍惜的时候却失去了珍惜的机会。

B.这次外出比赛,我—定说服老师和你一起去,这样你就不会太紧张了,可以发挥得更好。

C.在这部作品中,并没有给人们多少正面的鼓励和积极的启示,相反,其中一些情节的负面作用倒是不少。

D.很多人利用长假出游,怎样才能避免合法权益不受侵害,有关部门对此作了相关提示。

5.古诗文默写。

(共8分)

(1)水何澹澹,。

(曹操《观沧海》)

(2),浅草才能没马蹄。

(白居易《钱塘湖春行》)

(3)“布鞋院士”李小文衣着朴素,平日里穿布鞋、坎肩、衬衫,拎小布兜,他只醉心于学术研究的快乐,正如宋濂《送东阳马生序》中所言“,”。

(4)青春,是激情燃烧的岁月。

朝气蓬勃的少年不会向往“采菊东篱下,悠然见南山”的悠然,不会沉溺“无可奈何花落去,似曾相识燕归来”的伤感,热血沸腾的身躯里涌动的是“,”(王安石《登飞来峰》)的豪迈,是“,”(李白《行路难》)的自信。

6.阅读《格列佛游记》片段,回答问题。

(3分)

这时灰色马先走了进去,示意我在外面等候。

我就在第二个房间里等着,一边将送这家主人和主妇的礼物准备好:

它们是两把小刀,三只假珍珠手镯,一面小镜子和一串珠子项链。

那马嘶了三四声,我等着,希望能听到人声的回答。

可是除了同样是马的嘶叫之外,我什么也没有听到,只是一两声叫得比灰色马的更尖利一些。

我心里开始嘀咕,这房子一定属于他们中的什么大人物,因为我在得到召见之前似乎要经过许多礼节。

“我”为什么要送马主人和主妇礼物?

请结合原著简要回答。

7.你所在的学校准备举行汉语知识基本功大赛,请你完成以下任务。

(共5分)

⑴请找出下列广告语、歇后语中的谐音字,并写出本字。

(2分)

广告语:

热水器广告——随心所浴

歇后语:

八十老翁练琵琶——老生常弹

⑵同样运用谐音,人们对广告语中谐音现象大多持反对态度,而对歇后语则表示支持。

结合下面材料,写出探究结果。

(3分)

一位家长在检查孩子作业时,看到了“妹力无穷”“钱途无量”两个词。

她让儿子想想这两个词该怎样写,没想到儿子肯定地说:

“电视、报纸的广告上都是这么写的,不会有错。

”

二、现代文阅读(共29分)

(一)阅读下文,完成8~11题。

(共13分)

时间的价值

文/艾敏(埃及)

①时间的价值正如金钱的价值,二者的价值在于很好的使用它们。

死到临头才会舍得花钱的吝啬鬼,实际上是个穷光蛋,他的钱就好像是一堆伪钞。

同样的,谁要是不把时间用在增加自己和他人的幸福上,他的岁月年华也是虚假的。

②我们生活在有限的时间内,昼夜相寻,运行有序,各不相犯。

生命被划分为各有其名称的阶段:

少年、青年、中年、老年。

每一阶段都有不适于其他阶段的特殊工作,就像耕种庄稼,如果误了节令,便不能在别的时令播种。

③因此,时间是有限的,不能将其缩短或加长。

时间的价值在于很好使用它。

我们应当爱惜时间,很好地利用它。

④从时间获益和爱惜时间的办法只有一个,这就是你在生活中要有一个目标,符合道德要求的目标,而且要把你的时间用在为达到这一目标而进行的奋斗中。

⑤首先,人不能没有一个奋斗目标。

那个随便抄起一本书便无目的地去读的人,是多么浪费时间啊!

那个没有固定目标,从这条街逛到那条街,从这家店铺逛到那家店铺的人,是多么劳累啊!

确定目标可以使时间充裕很多,容易让人在生活中步入正途。

这个人在遇到什么问题时,他知道如何选择有助于其目标的东西,而不符合的就尽力避开。

人们发现,做事最多的人,是时间最宽裕的人。

这是因为他们的目标是最明确固定的,他们把工作的方向定于达到既定目标上,而不将时间消耗在瞻前顾后、犹豫不决上。

他们不让自己成为环境手中随便摆弄的一个球。

恰恰相反,他们要创造环境,根据自己的生活目标,去支配环境。

⑥其次,加剧时间浪费的另一个因素是:

一个人虽然有某个确定的目标,但他不忠于这个目标,不努力去达到这个目标,不去做符合这个目标的工作。

⑦没有目标和对目标不忠,这是两个偷盗时间并把时间的功效抛掉的窃贼。

⑧爱惜时间并不是要我们连续不断地工作,不留一点休息时间,而是要我们好好利用休息和空闲时间,以更胜任工作。

假如我们把空闲时间用于怠惰、无聊之事,那我们就不会从中获益,也无助于我们的工作。

⑨如果我们把空闲时间用于有益的游戏、活动和体育锻炼上,那必定会有益于我们工作,必定会让我们得到能够用来为我们目标服务的力量,这就需要合理的安排和利用时间。

8.文章的中心论点是什么?

如何提出来的?

(4分)

9.如何有效使用时间,根据选文内容加以概括。

(至少答出两点)(2分)

10.从整体上看,文章第⑤段运用了什么论证方法?

用这种论证方法论述什么观点?

(4分)

11.文中说“爱惜时间并不是要我们连续不断地工作,不留一点休息时间,而是要我们好好利用休息和空闲时间,以更胜任工作。

”联系生活实际具体谈谈你是怎样做的?

(3分)

(二)阅读下文,完成12~15题。

(共16分)

竹林之翠,君子之风

文/郭文琛

我一直认为,中国文化最终没有沦丧的原因,是君子未死,人格未溃。

——余秋雨

一

空山新雨后,天气晚来秋。

但这秋天却不像《山居秋暝》中描写的那般清朗、今年的秋天,来的早,来得悲凉。

秋日的暖阳凄迷得失去了暖意;呜咽的风从远处传来,与隐约的哀泣声融为一体。

小镇上一片肃杀,但我却看到一枝还未枯殒的绿竹,在凛冽的秋风中摇曳着。

我循着时光的召唤,穿过不大的竹林,眼角沾着泪水,来到堂屋正中的遗像前。

黑色相框中淡淡微笑的,正是我生命中第一位老师,他于我,就如同双亲一样的存在。

每次回乡,总有一个人耐心地询问我的学业;总有一个人畅快淋漓地与我谈论古今中外的种种感想;总有一个人真挚诚恳地为我解答或大或小的困惑。

然而从今,以后,那个总是关注我成长的人,不在了,永远都不在了。

二

就这样想,我听见时光更深处的呢喃。

老师其实在四十年前就已经来到了小镇,父亲也是他的学生。

父亲回忆说,多年前的一个秋日,他被押着到这,衣服头发凌乱不堪,但双眼却发出能令人警醒的光芒;他的身上有伤,腰板却挺直,用文雅的话讲,他透着文人的骨气。

他安身于一座废弃的小屋,却在庭院中种下了一片竹子,后来小镇上的人都知道他有文化,纷纷把孩子送到他那儿读书识字。

对于老师,父亲和我的记忆并无太大的差别,他那一身的硬气和傲骨,始终没有改变。

我清楚地记得第一次去见他的场景。

春雨过后的早晨,迎着万物的清新,我走进了老屋的木门,映入眼帘的是一位立在窗边凝视竹林的瘦高的背影。

老师看到了我,轻轻地向我点头,然后微微一笑。

虽然那时的我还小,但我分明能感受到老人独特的气质与常年耕耘的农人是不一样的。

他仿佛就像窗外的竹子,苍翠挺拔;又或者说,竹子,就是他。

这位带有墨香的老人为我上了第一堂课。

整堂课只有一个字:

人。

他没有过多地讲些什么,只是告诉我,汉字里最难写的是人,词语里最难理解的也是人,天地间最难做好的,仍旧是人。

随着我的成长,他开始手把手地教我书写方块字,为我讲述汉字的起源与演变,让我在一撇一捺中感悟到汉字的灵性与智慧;后来,他开始讲君子,讲海角亭中的孟尝,汨罗江畔的屈原,隐逸竹林的七贤;有一次,他带我念《正气歌》,念着念着,老师的眼圈红了,声音也哽咽了,我茫然地看着他,不知其中的原因。

三

时光平静地流逝着,我从未想象过自己的内心会泛起如此的波澜。

举家搬迁前的一堂课上,来了一位远方之客,同是已至耄耋之年的老者。

我听着两位老人,讨论着先生的过去。

原来先生本就是老师,受人尊敬,在中国语言文字方面颇有造诣,但这些都在长达十年的乱世中被安上了莫须有的罪名,他有机会站出来,却不为自己而是为他人申冤;当别人批斗他,强行给他挂上“臭老九”的牌子时,他挺直了身子说,中国不能走这样的道路;当别人查抄他的家,把他珍藏多年典籍烧成灰烬时,他声嘶竭力地大喊,中华民族不能走这样的道路,当别人绑着押着他到这闭塞的小镇,用无知的嘲笑凌辱他时,他始终昂着头说,君子不能走这样的道路。

如今当另一位老人想邀请他重返三尺讲台的时候,他却拒绝了。

他说,他已经找到了归宿,找到了生命的真正需要的地方。

四

我凝望着照片中的老师,他是一个怎样的人呢?

他有一点懦弱,更确切地说,他背负着一个时代所给他刻下的悲情的烙印。

他拒绝,因为他惧怕同样的命运会卷土重来;但他是勇敢的,因为他义无反顾地放弃了本可以再次拥有的荣耀与地位,选择在穷乡僻壤点燃知识与文化的火种;他更是一位君子,但窗外的竹子大都枯萎,君子也不在了。

我将那一节还未变黄的绿竹,放在了老师的遗像前,默念哀悼的致语,静静地退出了灵堂。

几天后,老师住过的小屋又来了一位新的年轻人。

我前去拜访,听见他领着几个不大的孩子正朗读着《竹石》中的诗句:

千磨万击还坚劲,任尔东西南北风……

课后他介绍说,他是老师的侄子,来完成老师的遗愿,代替老师继续授课。

见我望着窗外的竹子,便感慨地对我,看到竹子都枯黄了,他也感到很惋惜。

我没有回答。

我的眼中是铺天盖地的绿色。

我相信历史中的很多事物,会被时间的洪流吞噬,但总有一些不会同尘寰消长。

就好比这苍茫中深邃的绿色,它让人们望见了君子人格的无声延续,望见了中华传统的血脉相承,更望见了民族文化的未来和希望。

我同样坚信,在另一个世界,先生一定过着临风而居、以竹为伴的生活,他再也不用为十年的动荡而担心不安,不会为民族文化的断裂而心痛不已,更不会再因时代信仰的丧失而悲情无尽。

因为在另一个世界,只有不灭的良知,恒久的风骨,和像先生一样崇高而永生的灵魂。

五

高山峨峨,江水泱泱;君子之风,山高水长。

(选自《意林》2013年6月,有改动)

12.选文是通过怎样的顺序展开记叙的?

作者按此顺序行文有何意图?

(4分)

13.试分析选文第一部分环境描写的作用。

(4分)

14.文中的“先生”是一个怎样的人?

试分析“先生”这一人物的形象特点。

(4分)

15.通读全文,请你谈谈对“君子之风,山高水长”的理解。

(4分)

三、古诗文阅读(共14分)

阅读下面两个语段,完成16~18题。

(共10分)

(一)臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。

先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。

后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。

先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。

受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明,故五月渡泸,深入不毛……

(节选自诸葛亮《出师表》)

(二)章武三年春,先主于永安①病笃,召亮于成都。

谓亮曰:

“君才十倍曹丕②,必能安国,终定大事③。

若嗣子④可辅,辅之;如其不才,君可自取⑤。

”亮涕泣曰:

“臣敢⑥竭股肱⑦之力,效⑧忠贞之节,继之以死⑨!

”先主又为诏敕后主曰:

“汝与丞相从事,事⑩之如父。

”

(节选自陈寿《三国志•诸葛亮传》)

【注释】①[永安]即白帝城。

②[曹丕]曹操之子。

③[大事]此指灭魏灭吴,统一中国。

④[嗣子]此子刘禅。

嗣:

继承。

⑤[自取]自己取而代之。

⑥[敢]谦词。

有冒昧的意思。

⑦[股肱ɡōnɡ]比喻辅佐之臣。

⑧[效]献出,呈献。

⑨[继之以死]即一直到死。

⑩[事]侍奉。

16.解释下面句中加点的词。

(2分)

①先帝不以臣卑鄙()

②若嗣子可辅()

17.将下面句子翻译成现代汉语:

(4分)

①苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。

②君才十倍曹丕,必能安国,终定大事。

18.简要回答下面问题。

(4分)

(1)课外阅读能扩大我们的知识面,加深我们对课文的理解。

你认为[乙]段具体说明了[甲]段中的哪一句?

请把该句子抄下来。

(1分)

(2)你最欣赏诸葛亮哪一个特点?

结合课内外阅读了解诸葛亮事迹说说理由。

(3分)

阅读下面一首诗,完成19~20题。

(共4分)

闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

李白

杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,随风直到夜郎西。

19.赏析“杨花落尽子规啼”一句中意象的妙处。

(2分)

20.请从修辞的角度对“我寄愁心与明月,随风直到夜郎西”这两句作赏析。

(2分)

四、作文(50分)

21.从下面两题中任选一题作文。

(50分)

(1)题目:

请以“怒放的生命”为题目写一篇文章。

(2)题目:

点赞,起源于各大社交网站的“赞”功能,网民对网络上一个帖子,一篇文章或者一条微博表示赞同、欣赏或声援,可以点击一下帖子下面的“赞”图标。

现在,点赞已经流行开来,表示肯定、喜爱或者赞美一类的意思。

请以“为点赞”为题目,写一篇文章。

要求:

①如果选题目二,请先将题目补充完整,然后写成不少于600字的文章。

②立意自定,文体自选(诗歌和剧本除外),文章力求有创意,有真情实感

③文章中不要出现真实的地名、人名和校名。

河南省2015年安阳市普通高中招生考试第一次模拟考试

语文试卷参考答案

1.C【解析】A项应为成吉思汗(hán)B项应为以数(shuó)谏故D项应为面面相觑(qū)

2.D【解析】A.众口铄金B.为虎作伥C.按部就班,答案为D。

3.B【解析】此题考查《岳阳楼记》的内容。

方法:

了解对联的特点。

知道老范是范仲淹。

是B,上联对应《岳阳楼记》中“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”;下联“大湖八百里”与上联结构相对应。

4.A【解析】B中有歧义,“老师”“我”不确定谁和你一起去;C中成分残缺,缺少主语;D说法不合事理,应删去“不”。

5.

(1)山岛竦峙

(2)乱花渐欲迷人眼(3)以中有足乐者不知口体之奉不若人也(4)不畏浮云遮望眼自缘身在最高层长风破浪会有时直挂云帆济沧海(每空1分,有错该空不得分。

共8分)

6.因为“我”刚到慧骃国,就受到了“耶胡”的攻击,危难时刻,一匹马救了“我”。

7.

(1)浴——欲;弹——谈

(2)示例:

广告语利用谐音篡改成语,误导了正在吸收知识的学生们,给学生的思想和认知带来负面影响,也损坏了成语的权威性和规范性。

8.时间的价值就在于很好地使用它(我们应当爱惜时间,很好地利用它)。

把时间的价值与金钱的价值进行类比,提出文章的中心论点。

(答到关键词“类比”即可得分)

9.①确定明确的奋斗目标②忠于奋斗目标③正确利用休息和空闲时间

10.对比论证确定奋斗目标的必要性(意思相近即可得分)。

11.略

12.记叙顺序是插叙。

(2分)意图:

①帮助展开主要事件,一步步推动故事情节发展;②对主要人物的身份作简要介绍,丰富人物形象;③使文章波澜起伏,增强可读性。

(答出两点即可,2分)

13.①营造或渲染出凄清萧瑟的氛围;②烘托“我”内心的悲凉;③一片衰败之景与未枯殒的绿竹形成鲜明的视觉对比;④为下文的叙述和情节展开做铺垫。

(答出两点即可,4分)

14.①有傲骨、有气节:

即使被凌辱、身上负伤,却始终不肯低头屈服;②有浓烈的爱国情怀:

为文化的劫难和沉沦痛心不已,为民族信仰的丧失悲情无尽;③在语言文学上颇有造诣,受人尊敬;④有文化传承使命的担当感:

数十年扎根于穷乡僻壤,播种知识,去世后嘱托侄子接续接替自己的事业。

(若答出“关心我,责任心强”等,可酌情给1分)

15.“君子之风”可从君子内涵、君子品格等方面进行解读,“山高水长”可从君子存在的意义、作用、“君子不死”的方面解读。

(结合文章内容1分,解读合理到位2分,语言通顺1分)

16.①身份低微,出身鄙野(卑贱低下,见识短浅。

)②辅助,协助(每个解释1分)

17.①只求在乱世之中苟且保全性命,不希求在诸侯那里扬名显贵。

或:

只求在乱世间苟且保全性命,不希求诸侯知道我而获得显贵。

②您的才能超过曹丕十倍,一定能使国家安定,最后统一全国。

(根据答题的正确程度,酌情给分)

18.

(1)临崩寄臣以大事也。

或:

先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。

(1分)

(2)开放题。

答题关键在于有自己的观点,且能结合课内外阅读所了解的诸葛亮事迹加以评说,答题能自圆其说。

根据答题情况,酌情给分。

(3分)(自己的观点1分;能结合课内外阅读所了解的诸葛亮事迹1分;说理由较清楚,能自圆其说1分。

)

19.①选取“杨花”这一意象,用其随风飘荡的特点暗指人的漂泊不定;②选取“子规”这一意象,其叫声“不如归去”,运用谐音双关,暗指离别的伤感。

(每个意象及分析1分,共2分)

20..运用拟人的手法,将无知无情的月亮拟人化,诗人通过想象,把自己的愁情托付给了明月,将其赋予了人的感情色彩;生动形象地表达了诗人面对离别的忧愁和无奈,以及对友人的关切之情。

(手法及其分析1分,抒发情感1分,共2分)

21.参照河南省2014年中考作文阅卷标准