七年级语文上学期期末押题密卷02解析版辽宁专用.docx

《七年级语文上学期期末押题密卷02解析版辽宁专用.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《七年级语文上学期期末押题密卷02解析版辽宁专用.docx(18页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

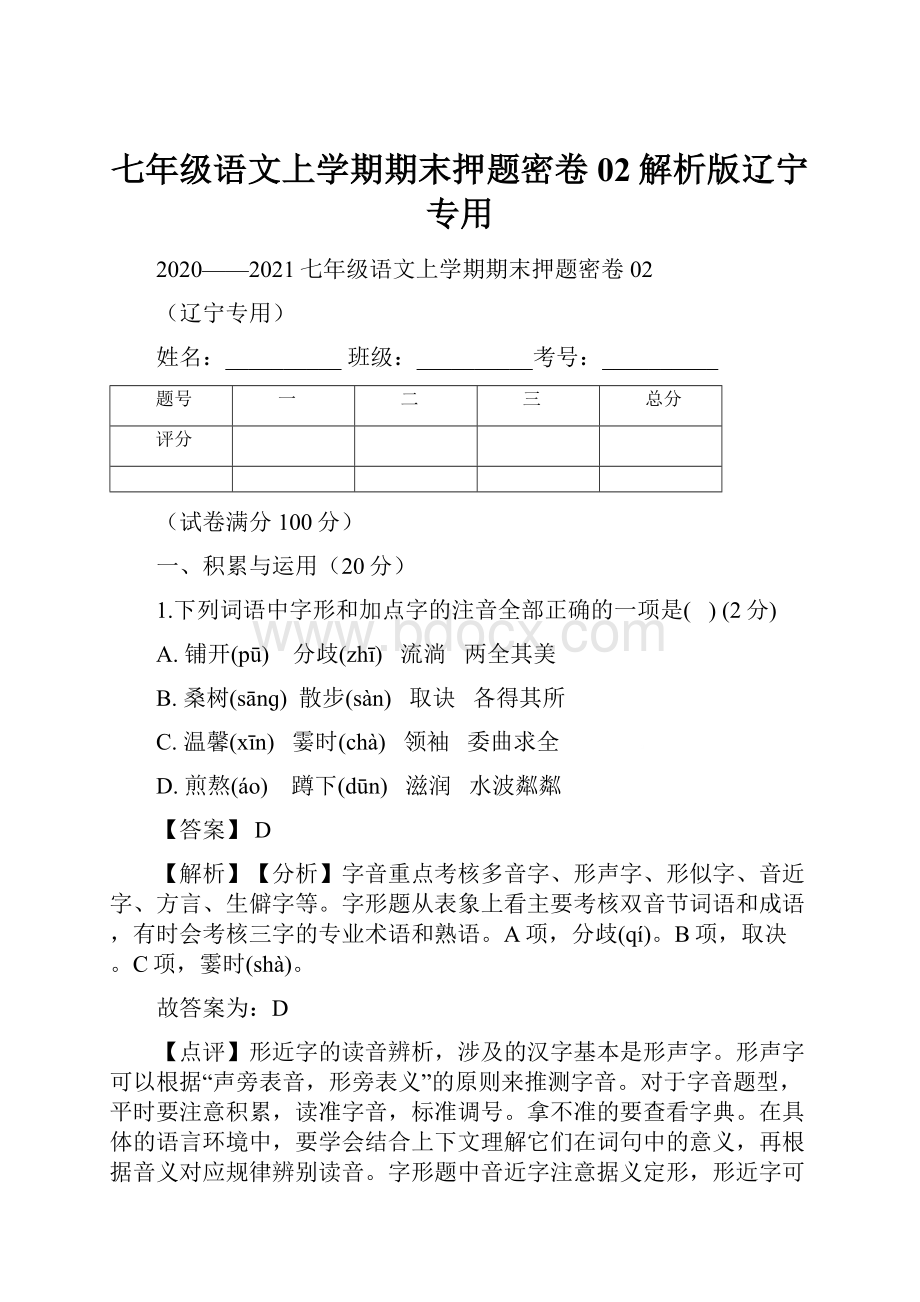

七年级语文上学期期末押题密卷02解析版辽宁专用

2020——2021七年级语文上学期期末押题密卷02

(辽宁专用)

姓名:

__________班级:

__________考号:

__________

题号

一

二

三

总分

评分

(试卷满分100分)

一、积累与运用(20分)

1.下列词语中字形和加点字的注音全部正确的一项是( )(2分)

A. 铺开(pū) 分歧(zhī) 流淌 两全其美

B. 桑树(sānɡ) 散步(sàn) 取诀 各得其所

C. 温馨(xīn) 霎时(chà) 领袖 委曲求全

D. 煎熬(áo) 蹲下(dūn) 滋润 水波粼粼

【答案】D

【解析】【分析】字音重点考核多音字、形声字、形似字、音近字、方言、生僻字等。

字形题从表象上看主要考核双音节词语和成语,有时会考核三字的专业术语和熟语。

A项,分歧(qí)。

B项,取决。

C项,霎时(shà)。

故答案为:

D

【点评】形近字的读音辨析,涉及的汉字基本是形声字。

形声字可以根据“声旁表音,形旁表义”的原则来推测字音。

对于字音题型,平时要注意积累,读准字音,标准调号。

拿不准的要查看字典。

在具体的语言环境中,要学会结合上下文理解它们在词句中的意义,再根据音义对应规律辨别读音。

字形题中音近字注意据义定形,形近字可以以音定形。

辨析方法主要有对举、组词、读音、形旁辨形。

如“怅惘”都是左右结构的字,造字法为形声字,可根据形声字的特点来辨别字形。

回归到日常阅读、学习,还是应该注意汉字的正确书写,理解汉字构造和字义,拿不准的要查看字典。

2.对句中加点词语的理解有误的一项是( )(2分)

A. 那是雨,是使人静谧、使人怀想、使人动情的秋雨啊!

(静谧:

安静。

)

B. 你只会感到更高邈、深远。

(高邈:

高而远。

)

C. 雨仍然偶尔造访大地。

(造访:

制造。

)

D. 那种清冷是柔和的,没有北风那样咄咄逼人。

(咄咄逼人:

形容气势汹汹、盛气凌人。

)

【答案】C

【解析】【分析】ABD理解正确。

C造访:

前往访问;拜访。

故答案为:

C

【点评】本题考查理解词义的能力。

词义的理解方法有:

查字典据词定义;;分解词素;以旧带新法;词义引申法;想象描述法;看图(画图、实物))理解法;联系上下文解词;联系生活实际解词法;找反义词比较理解法;做动作理解法;换词(找近义词)解词法;运用解词法。

3.下列各句中,没有语病的一项是( )(2分)

A. 面对来势汹汹的新型犯罪手段,公民个体也应该具有一定的信息安全防范。

B. 漫步于风光旖旎的半山公园,皎洁的月光和悠扬的歌声从远处传来。

C. 母亲信服地点点头,她便去拿外套。

她现在很听我的话,就像我小时候很听她的话一样。

D. 杨绛先生将全部稿费和版税,捐赠给母校清华大学,设立了“好读书”奖学金。

【答案】D

【解析】【分析】A成分残缺,应在句末加上“的意识”。

B搭配不当,应删去“皎洁的月光和”。

C成分多余,应把“她便去拿外套”中的“她”删去。

D正确。

故答案为:

D

【点评】本题考查病句的辨析与修改能力,要结合常见病句类型来分析语句,常见的病句类型有语序不当、搭配不当、成分残缺或赘余、结构混乱、表意不明、不合逻辑,如果遇到难以确定的选项,可以按病句类型一一衡量,也可以通过划分句子的结构来发现病因。

4.阅读下面的文字,回答问题。

我们沿着小路散步到井房,房顶上盛开的金银花芬芳扑鼻。

莎莉文老师把我的一只手放在喷水口下,一股清凉的水在我手上流过。

她在我的另一只手上拼写“water”——“水”,起先写得很慢,第二遍就写得快一些。

下列表述有误的一项是()(2分)

A. “房顶上盛开的金银花芬芳扑鼻”中“房顶上”是方位词。

B. “起先写得很慢,第二遍就写得快一些”中“慢”“快”是动词。

C. “一股清凉的水在我手上流过”中“过”是趋向动词。

D. “我们沿着小路散步到井房”中“井房”是名词。

【答案】B

【解析】【分析】B.“慢”“快”是形容词。

故选B。

故答案为:

B

【点评】语法知识涉及面比较广,短语类型、复句单句、词性等,知识零碎,考生需要在平时注重积累,多思考、多总结。

5.下列各项是对《次北固山下》这首诗的赏析,不正确的一项是( )(2分)

次北固山下

王湾

客路青山外,行舟绿水前。

潮平两岸阔,风正一帆悬。

海日生残夜,江春入旧年。

乡书何处达?

归雁洛阳边。

A. 首联以对偶句发端,点明诗人出行的方式及途经的地点。

B. 颔联“阔”写出春潮水涨之景,“悬”描写了舟顺风而行之态。

C. 颈联在描写景物、时令之中,蕴含着一代胜过一代的人生哲理。

D. 全诗写景逼真,叙事确切,抒情真挚,首尾呼应,浑然一体。

【答案】C

【解析】【分析】C“蕴含着一代胜过一代的人生哲理”对颈联的赏析不正确。

“海日生残夜,江春入旧年”:

夜幕还没有褪尽,旭日已在江上冉冉升起,还在旧年时分,江南已有了春天的气息。

旧的事物的消逝与毁灭,终身伴随着新的事物诞生。

夜晚过去,太阳在海上升起,旧的一天过去新的一天到来。

旧的一年过去新的一年开始。

这句诗有新旧事物交替之意,即新事物必将代替旧事物之哲理。

表达对未来憧憬,寄寓对未来的希望。

故答案为:

C

【点评】本题考查考生对诗歌内容的理解和赏析。

解答此题要求考生读懂诗歌,理解诗歌的意思,感悟诗人的思想情感,注意对诗歌的表现手法的理解,要对选项进行逐项的审读,仔细辨析,判断正误。

6.下列关于《朝花夕拾》相关内容,说法不正确的一项是( )(2分)

A. 《朝花夕拾》是一部回忆性的散文集,蕴含着温馨的回忆和深刻的批判,一共10篇。

B. 《范爱农》的主人公是一个生性孤傲耿直的人,最后穷困潦倒,溺水而死。

C. 《藤野先生》一文,主要写的是鲁迅先生在日本东京留学时的生活。

D. 《无常》一文中,鲁迅借众鬼嘲弄人生,用阴间讽刺阳间。

文中的白无常又叫活无常,是为人们所喜爱的。

【答案】C

【解析】【分析】C.《藤野先生》一文,主要写鲁迅先生在日本仙台留学时的生活,不是东京。

故答案为:

C

【点评】名著阅读中,作家作品、人物形象、经典情节考生都要耳闻能详,并且在反复阅读的过程中,形成自己的阅读体验。

7.默写(8分)

(1)杨花落尽子规啼,________。

(李白《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》)

(2)________,应傍战场开。

(岑参《行军九日思长安故园》)

(3)海日生残夜,________。

(王湾《次北固山下》)

(4)________,一夜征人尽望乡。

(李益《夜上受降城闻笛》)

(5)正是江南好风景,________。

(杜甫《江南逢李龟年》)

(6)兄女曰:

“________。

”公大笑乐。

(《世说新语·咏雪》)

(7)《观沧海》中,“________,________”写出了大海的水波浩荡和山岛的高耸突兀。

【答案】

(1)闻道龙标过五溪

(2)遥怜故园菊

(3)江春入旧年

(4)不知何处吹芦管

(5)落花时节又逢君

(6)未若柳絮因风起

(7)水何澹澹;山岛竦峙

【解析】【分析】默写题解题时一是要透彻理解诗文的内容,二是要认真审题,找出符合题意的诗文句子,三是答题内容要准确,做到不添字、不漏字、不写错别字。

本题的“闻道、溪、遥怜、芦管、逢君、柳絮、澹、竦峙、清溪、渝州”等字词容易写错。

故答案为:

⑴闻道龙标过五溪;⑵遥怜故园菊;⑶江春入旧年;(4)不知何处吹芦管;(5)落花时节又逢君;(6)未若柳絮因风起;(7)水何澹澹,山岛竦峙。

【点评】本题考查古诗文名句默写。

平时学习中对于课本要求背诵的诗文内容要熟记于心,做到背诵无误,书写无误,理解无误。

连续性默写,根据前后句的提示来填写;理解性默写一定要看清题目的要求。

二、阅读理解(40分)

(一)阅读下面的文段,完成下面小题。

(13分)

谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。

俄而雪骤,公欣然曰:

“白雪纷纷何所似?

”兄子胡儿曰:

“撒盐空中差可拟。

”兄女曰:

“未若柳絮因风起。

”公大笑乐。

即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。

8.下列句中加点字解释不正确的一项是( )(2分)

A.寒雪日内集(把家人聚集在一起)

B.俄而雪骤(不久,一会儿)

C.撒盐空中差可拟(也许)

D.未若柳絮因风起(趁,乘)

9.翻译句子。

(4分)

①兄子胡儿曰:

“撒盐空中差可拟。

”

②兄女曰:

“未若柳絮因风起。

”

10.本文写出了一种怎样的家庭气氛?

从哪些词语可以看出这种气氛?

(4分)

11.把大雪纷纷的情景比作“柳絮因风起”妙不妙?

为什么?

(3分)

【答案】8.C

9.①他哥哥的长子胡儿说:

“和把盐撒在空中差不多。

”(意思符合原意且通顺即可)

②他哥哥的女儿说:

“不如比作柳絮趁风飞起。

”

10.从“内集”“讲论文义”“欣然”、“大笑乐”感受到了家人之间亲密无间的感情、把玩诗句的雅兴以及温馨美好的家庭氛围。

11.这样的比喻非常妙。

因为把粉粉的白雪比作“柳絮因风起”,写出了雪花飞舞的轻盈姿态,有美感;由雪花想到柳絮,让人联想到美好的春天,也更有意境。

【解析】【分析】8.C.“撒盐空中差可拟(也许)”应为“撒盐空中差可拟(大体、差不多)”。

故选C。

9.在此题中,“因”的古今异义,古义:

趁,乘。

“未若”,译为“不如”。

10.内集:

把家里人聚集在一起。

与儿女讲论文义:

和儿女讨论文章的义理(儿女:

子女,这里泛指小辈,包括侄儿侄女。

)欣然:

高兴的样子。

大笑乐:

高兴得大笑起来。

这些词语让我们感受到了家人之间亲密无间的感情、把玩诗句的雅兴以及温馨美好的家庭氛围。

11.谢道韫的比喻更精妙。

比喻的本体和喻体必须是性质不同的两类事物;本体和喻体之间必须有相似点。

性质差别越大、相似度越大,比喻越生动形象。

相比较胡儿的比喻,“柳絮因风起”更好,因为它写出了雪花飘舞的轻盈姿态,“柳絮”是轻盈的,“盐”却是沉重的颗粒,缺乏美感。

另外,由雪花想到柳絮,让人联想到美好的春天,也更有意境。

【点评】8.本题考查对常见文言词语意义的理解及知识的迁移能力。

解答此题要结合句子进行理解,词语的意思可根据知识的积累结合原句进行推断,考生在平时要注意对常见文言词语进行积累。

9.本题考查的是重点句子的翻译。

解答此题要遵循翻译的原则,掌握翻译的方法,要忠于原文,不遗漏、不随意增减内容,译文要顺畅,翻译时要注意重点词语和常见句式的正确理解。

解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的赋分点,首先要找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅。

并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。

10.本题考查考生对文章内容的理解能力。

要求考生熟读文本,理解文意,抓关键语或词语进行分析理解。

11.本题考查考生对语句的理解和分析,要求考生理解语句的意思,结合语句运用的修辞手法,表达的效果进行分析。

【参考译文】

谢太傅在一个寒冷的雪天举行家庭聚会,和子侄辈们谈论诗文。

不久,雪下大了,谢太傅高兴地说:

“这纷纷扬扬的大雪像什么呢?

”他哥哥的长子谢朗说:

“差不多可以跟把盐撒在空中相比。

”他哥哥的女儿谢道韫说:

“不如比作柳絮凭借着风漫天飞舞。

"谢太傅高兴得大笑起来。

她就是谢太傅的大哥谢无奕的女儿,左将军王凝之的妻子。

(二)阅读下面的文字,完成下面小题。

(16分)

丁香花开

刘禹

①老屋终于要在春日被拆除并和院子一起被“打包”迁出,一切皆安顿停当,唯有那棵缀满花蕾的丁香树,让我这个年已五旬的中年人颇费思量。

因为那是母亲生前最为偏爱的“物件”,绝对不能让它与老屋一同灭失。

于是费了九牛二虎之力将其起出,迁移至小城里我家那处平房的院落中。

②老屋院落虽小,但树木繁多,有泡桐树、梨树、苦楝树,还有两棵小叶杨。

三年前,年迈的母亲赶集买来一棵树苗,说是丁香,父亲唠叨说院子里没有栽树的空间了。

母亲含笑不语。

转天清早天刚蒙蒙亮,我突然瞥见窗前有棵树在“游走”,好奇之余探窗而望,只见瘦小的母亲正低着头、弓着腰、扛着树,向门口慢慢挪动。

我追出门去,母亲见到我后,堆满皱纹的脸上显出略尴尬的神情。

我明白了,她是怕大家反对,趁一家人睡着,偷偷把一棵小叶杨树挖出来好给丁香腾地方……丁香树栽下后,在母亲的精心呵护下,很快发芽长叶,茁壮生长起来。

然而没等到丁香花开,母亲在转年夏初突发重症,匆匆走了。

③这次给丁香树搬迁,犯了移栽树木的大忌,理应将树叶大量修剪,但我怜惜这些含苞欲放的花骨朵,就未舍得剪枝,希望它能正常开花。

此后不久,树遂人愿,一个个小拳头似的花蕾次第张开,像织锦,像绣球,一朵一朵地堆积成国因粉色,淡淡的幽香引来蜂飞蝶舞。

每当下班回家,远观近瞧,思绪联翩,虽然母亲不在了,但她老人家培育的树经过这次迁移,竟然长势这么好,花开得这么旺。

④然而花谢后的这棵丁香却打蔫了:

树叶半卷着,树枝耷拉着,一副垂头丧气的样子。

即使给它猛灌了好几次水,也不见起色。

我想雨季来临可能就好了,但直至秋风吹来,叶片依旧没见舒展,更是没发一条新枝,看起来只有“蓄芳待来年”了。

⑤来年春天,蕙兰并茂,桃李争芳。

再看这棵丁香,只长叶不出花蕾,而且叶子长到一定程度就停止发育,总像睡不醒的样子。

再过一年,稍有好转,树的下半部长出一圈新枝,枝头开了几朵小花,算是应景吧,与其他花木竞相开放的态势是无法比拟的。

难道那棵树总是走不出失去旧主的悲伤吗?

⑥随着又一个春天的来临,它终于走出来了。

历经几载的努力,它变得树身挺拔,树皮泛青,树枝粗壮,树叶油绿。

密密麻麻的花蕾又缀满枝头,像一个个小拳头伺机出击,充满拳击手的阳刚之气;次第开放之时又如待嫁之少女,含蓄吐芳。

经过自身调节并经我细心修剪,树形从上至下形成三层,层层有花,犹如一枚蘸满冰糖渣的糖葫芦。

⑦消磨历尽春光里,又见丁香花儿开。

植物不会说话,却展现了一种精神,如果把它的移栽比喻成一个在危难中怀胎的母亲,那是宁死也要把孩子生下来的,精疲力竭也在所不惜,献出生命也心甘情愿。

试想,如果树上不带花蕾,那次移栽它就有可能死去。

⑧丁香这几年的境遇,似乎契合了母亲生命中的一些轨迹,那就是无论生活多么艰辛,环境多么恶劣,道路多么坎坷,老人家总是坚忍不拔地抗压前行。

多少个夜晩,煤油灯下,母亲为我们几个儿女做鞋缝衣。

年老了,她依然要为家庭操持,七十多岁时,还不顾高龄趸来冰糕,摆摊叫卖以补贴家用。

近些年我家的生活逐渐好了,如芝麻开花,如丁香吐蕊,但屈指算算,母亲又赶上了多少年呢。

⑨望着丁香,我想到俄罗斯民间有个说法:

一个人能否获得幸福,就看他能否在紫丁香丛中找到五个瓣的花朵。

我试着寻觅,还真找到了几朵五瓣丁香花,幸福感随之而生。

而马上又想,幸福还需这样找吗,幸福早已在自家身上了。

那是母亲打下的根基犹如母亲留下的这棵树,就这样实实在在地耸立着。

⑩夜里,我又做梦了,梦见母亲含笑坐于丁香树下,布满皱纹的脸与娇柔粉嫩的花反差那么大,却又那么和谐地互相包容。

(选自《春城晚报》2020年3月13日第A14版,有改动)

12.请以年为节点,概括丁香树在移栽到“我”家平房院落后的生长历程。

(4分)

13.文章第②段运用了什么叙述顺序?

有什么作用?

(3分)

14.请从修辞手法的角度赏析第⑥段中画线的句子。

(3分)

密密麻麻的花蕾又缀满枝头,像一个个小拳头伺机出击,充满拳击手的阳刚之气;次第开放之时又如待嫁之少女,含蓄吐芳。

15.谈谈你对第⑨段画波浪线句子的理解。

(3分)

那是母亲打下的根基,犹如母亲留下的这棵树,就这样实实在在地耸立着。

16.结合文章内容,谈谈你对文题《丁香花开》的理解。

(3分)

【答案】12.①移栽当年,最初长势好,花开得旺,花谢后却打蔫了;②来年春天,只长叶不出花蕾,且叶子长到一定程度就停止发育了;③再过一年,树的下半部长出一圈新枝,枝头开了几朵小花;④又一年的春天,长势喜人,花儿次第开放。

13.插叙。

运用插叙,交代了老屋院落里丁香花的由来以及母亲对它的偏爱,使文章叙事更加完整;使文章结构富于变化,避免平铺直叙;推动故事情节发展,突出母亲的性格特征。

14.示例:

运用了比喻的修辞手法,将“丁香花蕾”比喻为“拳头”,将“开放的丁香花”比喻为“待嫁少女”,生动形象地描写了丁香花蕾缀满枝头和丁香花开的情态,表明丁香树经过几番努力已经茁壮成长。

15.示例:

母亲面对艰辛生活坚忍不拔、抗压前行的精神,是母亲深植在“我”内心的宝贵财富,一直在影响着“我”。

16.表层意思是丁香树几经努力,最终得以茁壮成长,丁香花次第绽放;深层意思则是以丁香树象征母亲,表达了作者对母亲无私奉献和坚忍不拔的精神的歌颂和赞美。

【解析】【分析】12.结合第三、四段“虽然母亲不在了,但她老人家培育的树经过这次迁移,竟然长势这么好,花开得这么旺”“然而花谢后的这棵丁香却打蔫了”可概括:

移栽当年,最初长势好,花开得旺,花谢后却打蔫了。

结合第五段“来年春天,蕙兰并茂,桃李争芳。

再看这棵丁香,只长叶不出花蕾,而且叶子长到一定程度就停止发育,总像睡不醒的样子”可概括:

来年春天,只长叶不出花蕾,且叶子长到一定程度就停止发育了。

结合第五段“再过一年,稍有好转,树的下半部长出一圈新枝,枝头开了几朵小花,算是应景吧,与其他花木竞相开放的态势是无法比拟的”可概括:

再过一年,树的下半部长出一圈新枝,枝头开了几朵小花。

结合第六年“随着又一个春天的来临,它终于走出来了。

历经几载的努力,它变得树身挺拔,树皮泛青,树枝粗壮,树叶油绿”可概括:

又一年的春天,长势喜人,花儿次第开放。

13.结合“三年前”可知,叙述的是三年前的事情,第一段和第三段的写的是今天的事情,故可判断是插叙。

概括插叙内容。

结合“三年前,年迈的母亲赶集买来一棵树苗,说是丁香,父亲唠叨说院子里没有栽树的空间了”“丁香树栽下后,在母亲的精心呵护下,很快发芽长叶,茁壮生长起来”等句子可知,插入了老屋院落里丁香花的由来以及母亲对它的偏爱的内容。

母亲精心的照顾着丁香树,表现了母亲的勤劳质朴的性格;“我”在拆迁时费九牛二虎之力移植这棵丁香树,是因为母亲对这棵树的偏爱,故这段插叙推动了故事情节发展。

14.结合“像一个个小拳头伺机出击”“次第开放之时又如待嫁之少女”可知,运用了比喻修辞,把丁香花蕾比喻为“拳头”,将“开放的丁香花”比喻为“待嫁少女”。

分析。

两个喻体生动形象地写出了丁香花蕾缀满枝头和丁香花开的情态的美丽,突出了丁香树经过几番努力已经茁壮成长。

感情。

从“拳头”“待嫁少女”这两个喻体,看出了作者对丁香树焕发生机的喜悦之情。

15.结合“幸福还需这样找吗,幸福早已在自家身上了”可知,“那是”指的是自己的幸福生活,故“那是母亲打下的根基”指的是母亲为“我”的幸福生活打下了根基。

结合“丁香这几年的境遇,似乎契合了母亲生命中的一些轨迹,那就是无论生活多么艰辛,环境多么恶劣,道路多么坎坷,老人家总是坚忍不拔地抗压前行”可知,母亲用自己的坚忍不拔为“我”的幸福生活打下根基。

不仅在物质生活上,更是在精神生活上。

“犹如母亲留下的这棵树,就这样实实在在地耸立着”指的是母亲面对艰辛生活坚忍不拔、抗压前行的精神,是母亲深植在“我”内心的宝贵财富,一直在影响着“我”。

16.本题考查题目含义。

表层含义。

结合第六段“随着又一个春天的来临,它终于走出来了。

历经几载的努力,它变得树身挺拔,树皮泛青,树枝粗壮,树叶油绿。

密密麻麻的花蕾又缀满枝头,像一个个小拳头伺机出击,充满拳击手的阳刚之气;次第开放之时又如待嫁之少女,含蓄吐芳”可知,表层意思是丁香树几经努力,最终得以茁壮成长,丁香花次第绽放。

深层含义。

结合第八段“丁香这几年的境遇,似乎契合了母亲生命中的一些轨迹,那就是无论生活多么艰辛,环境多么恶劣,道路多么坎坷,老人家总是坚忍不拔地抗压前行。

多少个夜晩,煤油灯下,母亲为我们几个儿女做鞋缝衣。

年老了,她依然要为家庭操持,七十多岁时,还不顾高龄趸来冰糕,摆摊叫卖以补贴家用”可知,深层意思则是以丁香树象征母亲,母亲如同这丁香树一般坚忍不拔,无私奉献,表达了作者对母亲无私奉献和坚忍不拔的精神的歌颂和赞美。

【点评】12.本小题考查对材料内容的概括能力。

注意:

以年为节点。

归纳概括题的解题思路:

①认真阅读,理解文意;②抓住文中揭示文章主旨、中心、观点、情感的语句提炼概括。

13.本小题考查记叙顺序。

插叙的作用:

在原来的叙事脉络中插入一个内容,能够让文章内容更丰富,使文章叙事更加完整;使文章结构富于变化,避免平铺直叙。

14.本小题考查修辞赏析。

比喻是指根据事物的相似点,用具体的,浅显的、熟知的事物来说明抽象的、深奥的、生疏的事物,即打比方。

作用:

能将表达的内容说得生动具体形象,给人以鲜明深刻的印象,用浅显常见的事物对深奥生疏的事物解说,帮助人深入理解。

15.本小题考查句子理解。

我们可以采用的答题模式是:

此句运用了(修辞手法、人物描写方法、词语等)+表达效果(如生动形象、生动细腻)+写出的内容+表达的情感。

无论运用什么写作方法,在分析效果时,都必须与人物的形象与情感联系起来,同时还要有全局意识,即联系全文来鉴赏要分析的句子。

16.文章标题的含义通常有表层含义和深层含义。

分析文章标题的含义,可以从以下角度进行分析:

一是内容:

1. 点明了故事发生的地点 2. 交代了故事发生的环境(时间) 3. 交代了描写的对象 4. 概括了文章的内容(事件)、主要情节。

二是结构:

点明线索。

三是主题:

揭示或暗示主题。

四是技巧:

设置悬念,引起读者的阅读兴趣。

(三)阅读《第十一筐青菜》,完成下面小题。

(11分)

第十一筐青菜

吴昌勇

①在暖暖的春光里,花儿已绽放,草儿已生长,村里平展展的土地上,一大片时令蔬菜在阳光下泛着油绿的光。

②午饭过后,我戴着口罩走进村子。

负责疫情防控的村干部,手持话筒沿街走着,他们的嗓音有些沙哑。

兴许是听见熟悉的声音,有住户推开窗子和他们招一招手。

这就算是新年的问候吧,彼此用眼神道一声保重。

“一天进村好几趟呢!

”一位村干部笑着对我说,“这个时候,群众看见我们的身影,听见我们的声音,心里才安生。

”

③正走着,突然发现,在临近村道的一块菜地里,半蹲着一位老农。

黄色的胶布鞋,裤管沾着泥土,黑色的棉衣拉链敞开,抬起头的那一瞬间,额头淌下的汗水已经浸湿了贴合在鼻梁上的蓝色口罩。

④“摘菜哩?

”村干部远远打招呼。

⑤他点点头,没吱声,继续忙活。

随行的干部提醒了一句:

“注意防护啊!

”老人又点了点头,依旧没吱声,回头友善地望着我们。

⑥“这几天还能上街卖菜?

”我问。

⑦“不卖!

不卖!

这菜不卖!

”他一口气重复了三遍,很着急的样子,生怕造成误会。

“这青菜,我送人呢!

”他补了一句。

⑧见我没作声,他索性从园子里走出来,站在离我不远的田坎上,掰着指头数了数:

“整整第十天了!

”

⑨这菜到底送到哪儿?

安全吗?

接触了哪些人?

一长串的问号在我脑子里打旋儿。

⑩村干部隔着口罩喊话:

“说说嘛,没事,你说说嘛。

”

⑪原来,他女儿是一名护士,就在离家不远的吕河中心卫生院上班,这些日子正在护理患者,已经十几天没有回家。

尽管女儿闲下来的时候,总不忘向家里报一声平安,但是他和老伴依旧惦念。

女儿反复叮嘱:

待在家里别出门,照顾好自己……顿了顿,他反问道:

“可哪有不惦记儿女的父母呢?

”老两口心里发慌,于是就想出这个法子。

每天从自家菜园摘一大筐青菜,推着小车送到女儿所在的医院门外——想给医院尽点力,是真的;想女儿,也是真的。

⑫怕医院不要,担心这菜不卫生,他就在筐