人教版九年级上册语文第四单元教案.docx

《人教版九年级上册语文第四单元教案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人教版九年级上册语文第四单元教案.docx(26页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

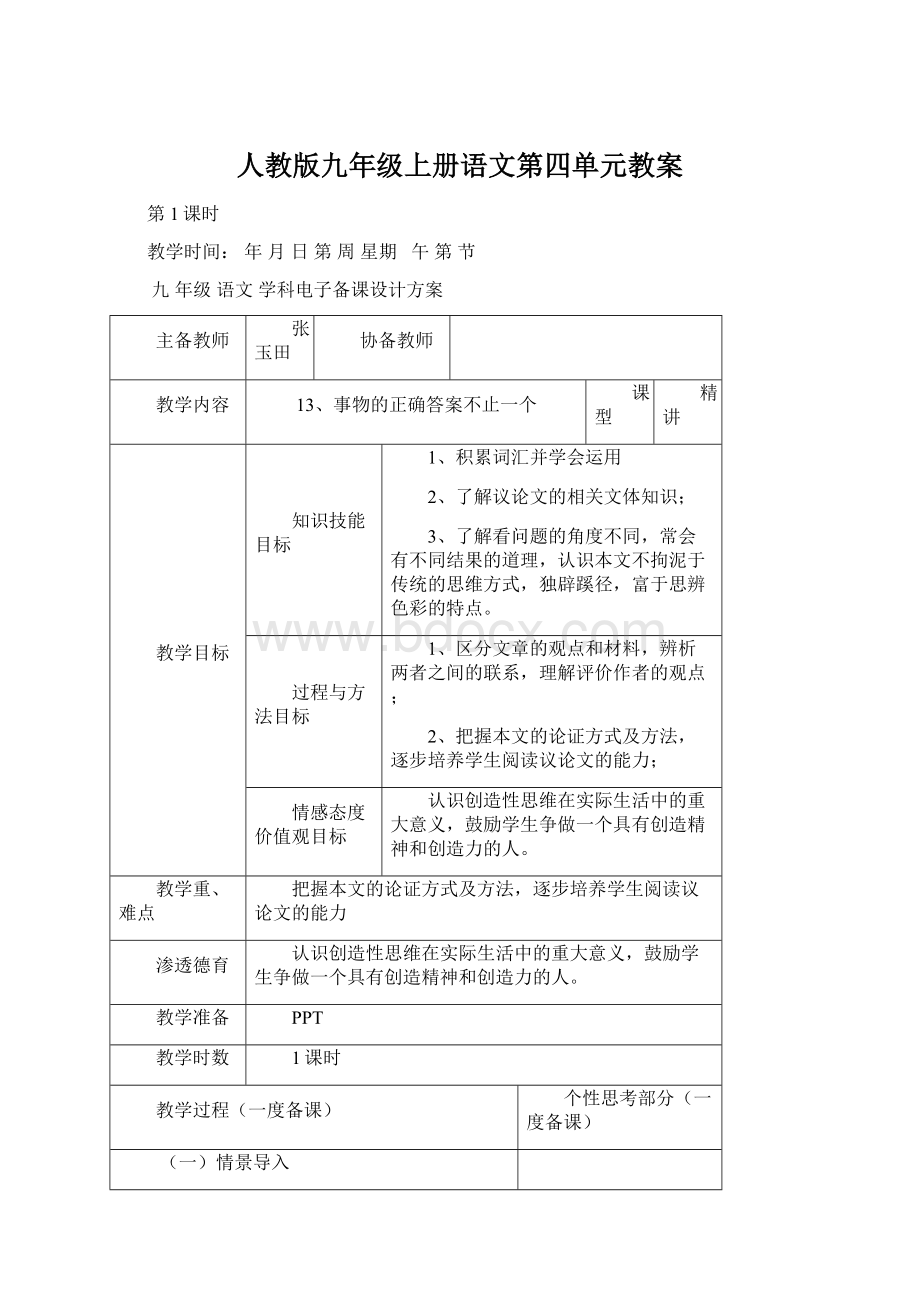

人教版九年级上册语文第四单元教案

第1课时

教学时间:

年月日第周星期午第节

九年级语文学科电子备课设计方案

主备教师

张玉田

协备教师

教学内容

13、事物的正确答案不止一个

课型

精讲

教学目标

知识技能目标

1、积累词汇并学会运用

2、了解议论文的相关文体知识;

3、了解看问题的角度不同,常会有不同结果的道理,认识本文不拘泥于传统的思维方式,独辟蹊径,富于思辨色彩的特点。

过程与方法目标

1、区分文章的观点和材料,辨析两者之间的联系,理解评价作者的观点;

2、把握本文的论证方式及方法,逐步培养学生阅读议论文的能力;

情感态度价值观目标

认识创造性思维在实际生活中的重大意义,鼓励学生争做一个具有创造精神和创造力的人。

教学重、难点

把握本文的论证方式及方法,逐步培养学生阅读议论文的能力

渗透德育

认识创造性思维在实际生活中的重大意义,鼓励学生争做一个具有创造精神和创造力的人。

教学准备

PPT

教学时数

1课时

教学过程(一度备课)

个性思考部分(一度备课)

(一)情景导入

大家还记得著名小品演员赵本山他的老搭档范伟的一部小品《卖车》吗?

其中有这么一段:

赵本山出题:

“1+1在什么情况下不等于2”?

范伟答:

“1+1在任何情况下都等于2”。

高秀敏纠正:

“1+1在答错的情况下不等于2。

”赵本山问:

“你们家养了一只小狗,为什么不生跳蚤?

”范伟答:

“因为我们家小狗讲卫生。

”赵本山:

“错。

媳妇答。

”高秀敏答:

“因为狗只能生狗。

”赵本山问:

“一位80岁的老奶奶上了公共汽车,车上没一个人给他让座,为什么?

”范伟答:

“因为车上的人不讲文明礼貌。

”高秀敏纠正:

“因为车上有的是空座。

”大家边看边想:

范伟答错了吗?

为什么范伟的答案跟高秀敏的不一样呢?

再让我们来看这个题目:

10-1=?

(9或1;十进制和二进制的区别)

看来,我们只要调整一下思维方式,换一个思考角度,跳出习惯的思维模式,就会“山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村”,得到异乎寻常的答案。

今天我们一起来学习《事物的正确答案不止一个》这篇文章。

(二)整体感知

1、请同学们朗读课文,思考下列几个问题:

①你认为作者通过开头的材料分析提出了什么观点?

②“事物的正确答案只有一个”的思维方式危害性在哪里?

③想要寻求更多的答案,需要具备哪些创造性思维的要素?

④发挥创造力的关键是什么?

作者为了证明这一点举了哪两个人物的例子?

⑤创造力是否任何人都具备呢?

区分一个人是否拥有创造力的主要根据是什么?

⑥作者最终借此主要论述了什么问题?

(可对文章进行圈点勾画。

包括需要积累的词语、引发思考的警句、文章的关键词、设问句等。

)

(三)精读课文,共同研讨上书问题,理清论证思路,明确作者的观点,把握论述的中心。

①你认为作者通过开头的材料分析提出了什么观点?

——事物的正确答案不止一个

②“事物的正确答案只有一个”的思维方式危害性在哪里?

——如果你认为正确答案只有一个的话,当你找到某个答案以后,就会止步不前。

③想要寻求更多的答案,需要具备哪些创造性思维的要素?

——1、“富有创造性的人总是孜孜不倦地汲取知识,使自己学识渊博。

”

2、“必须有探求新事物,并为此而活用知识的态度和意识。

”

3、“持之以恒地进行各种尝试。

”

即:

积累知识;运用知识;积极尝试。

④发挥创造力的关键是什么?

作者为了证明这一点举了哪两个人物的例子?

——如何运用知识

——约翰·古登贝尔克创造印刷机和排版术和罗兰·布歇内尔发明交互式乒乓球电子游戏

⑤创造力是否任何人都具备呢?

区分一个人是否拥有创造力的主要根据是什么?

——富于创造力的人:

“认为自己具有创造力”

缺乏创造力的人:

“不认为自己具有创造力”

结论:

每一个人都具备有创造力的潜质

——是否留意自己细小的想法(留意灵感)。

例举两个创造性思维的典范:

(1)曹冲称象——在如何称象这个问题上,人们想到的只是秤,因为自古以来,称小物用小秤称大物用大秤,已是人人皆知的常理,当时没有足以称起大象的大秤,因而无法计算。

这是习惯性思维的必然结果。

曹冲则不然,他利用船的吃水深浅,用石头代替大象,化整为零,终于称出了大象的体重。

(2)司马光砸缸——在儿童落入水缸之时,其他儿童想到的是怎样从水缸上面将落水者救出,这也是一种习惯性思维,司马光救人成功,正是由于他突破了这一点,从而出现了破缸救人的壮举。

(四)总结:

作者最终借这篇文章主要论述了什么问题?

对我们有哪些启示?

——告诉我们:

如何才能成为一个富有创造性思维的人。

板书:

《事物的正确答案不止一个》

积累知识

创造性思维的要素:

运用知识

积极尝试

留意灵感

板书设计

《事物的正确答案不止一个》

积累知识

创造性思维的要素:

运用知识

积极尝试

留意灵感

学生出勤:

应到实到作业布置:

1、“0”的断想

2、从这幅画中你看到了什么?

教学反思

教研组长检查时间:

年月日签字:

教导处审核时间:

年月日签字:

第1课时

教学时间:

年月日第周星期午第节

九年级语文学科电子备课设计方案

主备教师

张玉田

协备教师

教学内容

14、应有格物致知精神

课型

阅读

教学目标

知识技能目标

理解真正的格物致知的精神,理解文章的论证方法。

过程与方法目标

学习编写阅读提纲,把握文章的思想内容和篇章结构。

情感态度价值观目标

联系学生实际,培养科学实验精神。

教学重、难点

1、议论文三要素在本课的体现。

2、格物致知精神的含义。

3、编写本文的结构提纲。

4、对文中难句的理解。

渗透德育

联系学生实际,培养科学实验精神。

教学准备

PPT

教学时数

2课时

教学过程(一度备课)

个性思考部分(一度备课)

一、导入新课,激发情趣。

请一学生讲《三国演义》中“马谡失街亭”的故事。

师小结:

“马谡失街亭”的故事告诉我们:

再好的理论也不能脱离实际。

下面,我们就学习华裔科学家、诺贝尔奖获得者丁肇中的文章----《应有格物致知精神》,看他告诉我们科学发明创造应当靠什么呢?

(板书课题)

2、走近作者:

丁肇中----(点学生介绍)

三、检测预习:

1、生翻开这课的《导与练》,师找四名学生上台写出“基点梳理)1—4的答案,鼓励学生提出另外的生字难词,师生共同点评纠正。

2、师补充:

根据所给内容在课文中找出相应词语写在括号里。

(师说生答,师把词板书在黑板上。

)

A、形容非常顺利,没有阻碍。

(一帆风顺)

B、置身于事外,既不过问,也不协助别人。

(袖手旁观)

C、不知怎么办才好,形容受窘或发急。

(不知所措)

D、推究事物的道理。

(格物 )

E、走来走去,犹豫不决,不知往哪个方向去。

(彷徨 )

四、感知文本:

点生按座次朗读课文,一人一段,要求:

不能添读、漏读、错读,声音要宏亮,吐词要清楚;读完后师找学生点评。

五、巩固铺垫:

师生一起回忆议论文的有关知识,为学习新课做准备。

(同学们可结合课文后边方框里的文字回答)

1、议论文的三要素是什么?

(论点、论据、论证)

2、什么是论点?

论点是作者对所论述问题的见解和主张,在形式上,一般是完整的句子。

3、怎样理解论据呢?

论据是证明论点的根据,它又分为事实论据和道理论据两种。

4、那什么是论证呢?

论证是运用论据来证明论点的过程和方法。

常见的论证方法有:

事例论证、道理论证、对比论证、比喻论证、类比论证、归纳论证、演绎推理论证等,在议论文中往往综合运用几种论证方法说理,很少只用一种方法。

六、活学活用:

那么本课的论点是什么?

你能为本文列出结构提纲吗?

利用刚才所复习的议论文知识,小组讨论完成。

小组可推举一个代表把讨论提纲写在黑板上,其他人则写在书上或者预习本上。

师生共同订正。

(板书)

全文可分为三部分:

第一部分(1—2)提出问题:

中国学生应该怎样了解自然科学?

要格物致知。

(论点)

第二部分(3---12)分析问题

A、(3—5)分析中国教育不重视格物致知的社会根源。

举例证明王阳明的格物是格己,这种观点不能适用于现在的世界。

B、(6---10)分析实验精神在科学上的重要性。

C、(11---12)分析在这种文化背景下中国学生的现状,以“我”举例。

第三部分(13)解决问题:

强调我们需要培养实验的精神的意义并对我们这一代提出希望。

七、师生互动:

研读课文。

1、“格物致知“出自何处?

是什么含义?

A、“四书”中的《大学》开篇之“大学之道”

B、含义是从探索物体而得到知识。

而作者认为“格物致知”的意义有两个方面:

第一,寻求真理的唯一途径是对事物客观的探索;第二,探索应有想象力、有计划,不能消极地袖手旁观。

2、什么是真正的格物致知精神?

为什么应有这种精神?

A、真正的格物致知精神就是通过接触事物和实地实验不断获得新知识。

B、如果缺少格物致知精神,我们所学知识只能从书上获得,一旦面临真正的实验,就会不知所措,就不能适应现在的世界。

3、传统的中国教育的目的是什么?

传统的中国教育有什么弊病?

A、传统中国教育的目的是为了适应一个固定的社会制度,“使人能达到诚意、正心、修身、齐家、治国的田地,从而追求儒家的最高理想----平天下。

”

B、a中国学生大部偏向于理论而轻视实验,偏向于抽象的思维而不愿动手,中国学生往往功课成绩好,但在研究工作中需要拿主意时,就常常不知所措了。

b我国基础教育的优点是注重基础知识和基本技能教学,缺点是忽视培养学生的创新精神和实践能力。

这个缺点使得我们的学生不能适应时代的需要,影响到民族的振兴和国家的前途。

八、说古论今:

为什么在中国的土壤上至今还没有诞生诺贝尔奖?

谈谈你的反思。

你觉得一个中国学生应该怎样主动塑造自己为国争光?

可畅所欲言。

九、走进文本:

生自由读课文,进一步走进文本。

板书设计

全文可分为三部分:

第一部分(1—2)提出问题:

中国学生应该怎样了解自然科学?

要格物致知。

(论点)

第二部分(3---12)分析问题

A、(3—5)分析中国教育不重视格物致知的社会根源。

举例证明王阳明的格物是格己,这种观点不能适用于现在的世界。

B、(6---10)分析实验精神在科学上的重要性。

C、(11---12)分析在这种文化背景下中国学生的现状,以“我”举例。

第三部分(13)解决问题:

强调我们需要培养实验的精神的意义并对我们这一代提出希望。

学生出勤:

应到实到作业布置:

练习册

教学反思

教研组长检查时间:

年月日签字:

教导处审核时间:

年月日签字:

第2课时

教学时间:

年月日第周星期午第节

九年级语文学科电子备课设计方案

主备教师

张玉田

协备教师

教学内容

14、应有格物致知精神

课型

阅读

教学目标

知识技能目标

理解真正的格物致知的精神,理解文章的论证方法。

过程与方法目标

学习编写阅读提纲,把握文章的思想内容和篇章结构。

情感态度价值观目标

联系学生实际,培养科学实验精神。

。

教学重、难点

1、议论文三要素在本课的体现。

2、格物致知精神的含义。

3、编写本文的结构提纲。

4、对文中难句的理解。

渗透德育

联系学生实际,培养科学实验精神。

教学准备

PPT

教学时数

2课时

教学过程(一度备课)

个性思考部分(一度备课)

一、导入新课:

美籍华裔科学家丁肇中先生告诉我们无论是学习自然科学还是人文科学都应有格物致知的精神,那么今天这节课我们就探究一下他是采用什么论据和论证方法来说明道理的。

二、默读课文:

学生默读课文在书上找答案。

(事例论据,道理论据;事例论证和道理论证相结合)

三、师生互动:

继续研读课文。

1、用文中语句回答什么是“实验的精神”?

实验的精神就是积极的探测,细致具体的计划。

2、第8、9两段都是论述“实验”的内容,删去一段可以吗?

为什么?

不可以。

因为8、9两段分别运用了事例论证和道理论证的方法,这样既摆事实,又讲道理,使论证严密,更有说服力。

3、将第10段中的“不常有”改为“没有”行不行,为什么/

不行。

“不常有”说明“基本知识上的突破”不会经常出现,但不是不可能出现,如果改为“没有”就太绝对化了。

4、第12段中的“这样”指什么内容?

“这样”指“以为只要很‘用功’,什么都遵照老师的指导,就可以一帆风顺了。

”

5、作者说:

“科学发展的历史告诉我们,新的知识只能通过实地实验而得到,不是由自我检讨或哲理的清谈就可求到的。

”这段话怎样理解?

你能举出具体的实例说明吗?

A、不论是研究自然科学,研究人文科学,还是个人行动上,我们都要保留一个怀疑求真的态度,要靠实践来发现事物的真相。

B、示例:

为了驳倒亚里士多德的下跌速度和物体的重量成正比的观点,伽利略在意大利比萨斜塔同时抛下两个物料相同、重量不同的物体,证明不同重量的物体在空气中自由降落时,重量与下降速度无关,不同重量的物体以同样速度落地。

6、哥白尼为了推翻教会的“地心说”,翻阅大量文史资料,经过长期的实践观察,最终提出了“日心说”,除了以上这些实例,你还知道哪些能证明实验精神在科学上重要性的实例?

说出来大家听听。

例:

A、以前流传人是由猴子变来的,而达尔文长期考察通过化石发现人是由类人猿演化而来;B、以前人们认为天圆地方说,而通过麦哲伦环球航行成功,人们发现地球是圆的。

四、探究语言:

本文限制性修饰词语的运用及关联词语的运用大大增强了议论文语言的严密性、连贯性,试找出文中这些词语句子和你的同学一起探讨。

1、“寻求真理的惟一途径是对事物客观的探索。

”“惟一”一词为什么不能去掉?

“惟一”一词指出要想寻求真理,只有对事物进行客观的探索,别无它路,强调了实践,探索的重要意义。

2、“一个成功的实验需要的是眼光、勇气和毅力。

”“眼光、勇气和毅力”这三个词语位置能互换吗?

为什么?

不能!

因为一个成功的实验首先要有眼光地选择正确的目标,当选好目标后,要想使实验取得成功,勇气和毅力是必不可少的。

因此这三个词位置不能调换。

3、试比较下面两句话的异同。

A、实验的过程不是消极的观察,而是积极的探测。

B、实验的过程是积极的探测。

两句话内容相同,但表达效果不同,A句关联词“不是……而是…….”列出两种实验态度作比,让人们更清楚地了解到怎样才能取得实验的成功,强调了“积极的探测”对于实验的重要意义。

B句没有这种表达效果。

五、拓展阅读:

课外语段训练,见《导与练》的《作业手册》“小议传统教育”。

六、积累摘抄:

见《导与练》“课堂小比拼”1“四书”、“五经”。

七、课后拾贝:

欣赏文章《丁肇中在中科院讲故事》。

板书设计

提出问题:

中国学生应该怎样了解自然科学?

要格物致知。

(论点)

分析问题:

1、分析中国教育不重视格物致知的社会根源。

举例证明王阳明的格物是格己,这种观点不能适用于现在的世界。

2、分析实验精神在科学上的重要性。

3、分析在这种文化背景下中国学生的现状,以“我”举例。

解决问题:

强调我们需要培养实验的精神的意义并对我们这一代提出希望。

学生出勤:

应到实到作业布置:

预习15课,做《导与练》

教学反思

教研组长检查时间:

年月日签字:

教导处审核时间:

年月日签字:

第1课时

教学时间:

年月日第周星期午第节

九年级语文学科电子备课设计方案

主备教师

张玉田

协备教师

教学内容

15、短文两篇--不求甚解

课型

阅读

教学目标

知识技能目标

1.学习文中运用比喻、排比等修辞进行说理的方法:

举例论证、道理论证、比喻论证等。

2.理解积累文中出现的精辟的句子,从中反思自己对读书的目的、态度、方法和作用的认识。

3.认识读书的益处;养成良好的读书习惯.

过程与方法目标

以自主探究的学习方法为主,充分激发学生的主动意识和探究精神。

情感态度价值观目标

认识读书的益处;养成良好的读书习惯。

教学重、难点

理解积累文中出现的精辟的句子,从中反思自己对读书的目的、态度、方法和作用的认识。

培养学生搜集资料、处理信息的能力。

渗透德育

以自主探究的学习方法为主,充分激发学生的主动意识和探究精神。

教学准备

PPT

教学时数

1课时

教学过程(一度备课)

个性思考部分(一度备课)

一、导入:

“行万里路,读万卷书”。

十年寒窗,伴着馥郁的书香,我们一天天长大了。

请你坦诚地告诉大家:

你喜欢书吗?

读书的过程你有那些感悟?

二、快速阅读《不求甚解》,并思考:

1.文章批驳的观点是什么,作者的观点是什么?

明确:

“对任何问题不求甚解都是不好的”。

盲目的反对不求甚解的态度没有充分理由。

2.文章分析陶渊明的读书态度,那他的有怎样的态度;并指出“不求甚解”的那两层含义?

明确:

态度:

养成“好读书”的习惯;读书要诀在于“会意”。

第一,虚心,书不一定都都读懂;第二,读书方法:

不固执一点,而要了解大意。

3.对于“不求甚解”的读书态度作者持什么态度?

他举了哪些例子?

明确:

赞同提倡。

诸葛亮读书独观其大略。

4.对于“不求甚解”的读书态度我们该如何全面理解?

明确:

“不求甚解”不是读书马马虎虎,很不认真;读书在会意,不要死抠字眼,为一个局部而放弃整体。

5.作者最后告诉我们应该怎么做?

明确:

书要反复读。

三、列出阅读提纲(板书):

提示:

按三段论的模式进行

分析陶渊明读书态度,指明“不求甚解”含义

树立靶子 提倡虚心的“不求甚解”的读书态度 强调书必须反复读

表明态度 全面解释“不求甚解”

四、讨论:

文章是驳论文还是立论文?

驳论文又是如何驳的?

谈一谈你的理解。

明确:

驳的是“论点”,先全面阐述“不求甚解”的含义,进而提倡提倡虚心的“不求甚解”的读书态度,从而表明自己的观点;又从“会意”角度,列举古人读书的例子,并阐明自己的正确论点:

读书在会意,不要死抠字眼,为一个局部而放弃整体,最后又强调了“书必须反复读”的主张。

这样通过树立自己正确的观点从而驳倒敌论。

五、拓展训练:

学习《不求甚解》的写法,对下列成语进行辩证分析,运用求异思维,口述新的立意。

①“见风使舵”新解 ②“班门弄斧”辩 ③“滥竿充数”辩

明确:

成语新解,重在从不同的角度去诠释,划清必要的界限,从正名人手,这往往是行文的前提,另外要紧密联系实际,借题发挥,做到有感而发,有的放矢。

“见风使舵”一词,多用于那些不讲原则的世故之徒,但如果我们赋予“风”以新的含义,喻指实际情况的变化或者规律,我们可以翻出新意;根据实际情况的变化,掌握方向,采取相应的措施,推动社会主义的航船向前发展。

这样联系现实不是大有文章可做吗?

“班门弄斧”这个成语,可以从故事人手,翻出“不迷信权威,敢于向权威挑战”的新意。

“滥竿充数”这个成语,也可以从故事人手,翻出“滥竿之所以能充数,在于欣赏者的水平低下”的新意。

六、小结:

“不求甚解”的前提千万不可忽略:

“好读书”,其不可断章取义。

我们应该要全面地分析问题,理解理解问题。

七、补充内容:

(1)名言警句:

腹有诗书气自华

好(hǎo)读书时不好(hào)读书,好(hào)读书时不好(hǎo)读书。

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。

书到用时方恨少。

读书破万卷,下笔如有神。

读万卷书,行万里路。

书犹药也,善读之可以医愚。

(刘向)

书卷多情似故人,晨昏忧乐每相亲。

(于谦)

书籍是青年人不可分离的生命伴侣和导师。

(高尔基)

理想的书籍是智慧的钥匙。

(列夫·托尔斯泰)

书籍是全世界的营养品。

生活里没有书籍,就好象大地没有阳光;智慧里没有书籍,就好象鸟儿没有翅膀。

(莎士比亚)

书籍——当代真正的大学。

(卡莱尔)

(2)名人论读书:

周恩来:

为中华之崛起而读书!

李清照的读书方法:

兴味到时拿起书就读。

朱熹谈读书时要注意三到:

心到、眼到、口到。

孔子的“学思结合法”:

学而不思则罔,思而不学则殆。

书籍是人类知识的总结,书籍是全世界的营养品。

——【英】莎士比亚

书籍是人类进步的阶梯。

书籍一面启示着我的智慧和心灵,

一面帮着我在一片烂泥塘里站了起来,如果不是书籍的话,我就会沉没在这片烂泥塘里,我就要被愚蠢和下流淹死。

——【苏】高尔基

一本新书像一艘船,带领我们从狭隘的地方,驶向生活的无限广阔的海洋。

——【瑞士】凯勒

书就是社会,一本好书就是一个好社会,它能够陶冶人的感情和气质,使之高尚。

——皮果夫

不好的书也像不好的朋友那样,可能会把你戕害。

——【英】菲尔丁

任何时候我也不会满足,越是多读书,就越是深刻地感到不满足,越感到自己知识贫乏。

——【德】马克思

读一本好书,就是和许多高尚的人谈话。

——【德】歌德

旧书不厌百回读,熟读深思子自知。

——【宋】苏轼

阅读的最大理由是想摆脱平庸。

早一天就多一份人生的精彩:

迟一天就多一天平庸的困扰。

——余秋雨

一个人身处逆境的时候,在书中能够得到安慰,书是一生最好的朋友。

——金庸

在人生转折和变移的关键时刻,书是路标。

——陆天明

在书中可以读到一种人生观,一种对生命的感悟与思考。

——白岩松

读书是幸福的,有福的人才读书。

——贾平凹

如果把生活比喻为创作的土壤,那么阅读就像阳光。

——池莉

(3)名人读书的趣事:

韦编三绝、头悬梁锥刺股、囊莹映雪、凿壁偷光

◎鲁迅嚼辣椒驱寒

鲁迅先生从小认真学习。

少年时,在江南水师学堂读书,第一学期成绩优异,学校奖一枚金质奖章.他立即拿到南京鼓楼街头卖掉,然后买了几本书,又买了一串红辣椒。

每当晚上寒冷时,夜读难耐,他便摘下一颗辣椒,放在嘴里嚼着,直辣得额头冒汗。

他就用这种办法驱寒坚持读书。

由于苦读书,后来终于成为我国著名的文学家。

◎郭沫若曾写过一副读书联:

“读不在三更五鼓,功只怕一曝十寒。

”意思是说,读书要靠平时下功夫,不能一心血来潮就加班加点搞突出。

要想获得成功,必须锲而不舍,持之以恒,决不能时而勤奋时而懈怠,三天打鱼两天晒网

板书设计

提示:

按三段论的模式进行

分析陶渊明读书态度,指明“不求甚解”含义

树立靶子 提倡虚心的“不求甚解”的读书态度 强调书必须反复读

表明态度 全面解释“不求甚解”

学生出勤:

应到实到作业布置:

完成《能力培养》习题。

教学反思

教研组长检查时间:

年月日签字:

教导处审核时间:

年月日签字:

第1课时

教学时间:

年月日第周星期午第节

九年级语文学科电子备课设计方案

主备教师

张玉田

协备教师

教学内容

16、中国人失掉自信力了吗

课型

阅读

教学目标

知识技能目标

了解驳论文的特点,学习驳论文的写法。

过程与方法目标

理解重要语句的深层含义。

情感态度价值观目标

体会鲁迅先生的忧患意识和爱国精神,弘扬爱国主义精神,增强民族民主意识,增强民族自信心,自豪感。

教学重、难点

1.了解驳论文的特点,学习驳论文的写法。

2.理解重要语句的深层含义。

渗透德育

体会鲁迅先生的忧患意识和爱国精神,弘扬爱国主