浙江省高考适应性考试语文试题含答案.docx

《浙江省高考适应性考试语文试题含答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《浙江省高考适应性考试语文试题含答案.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

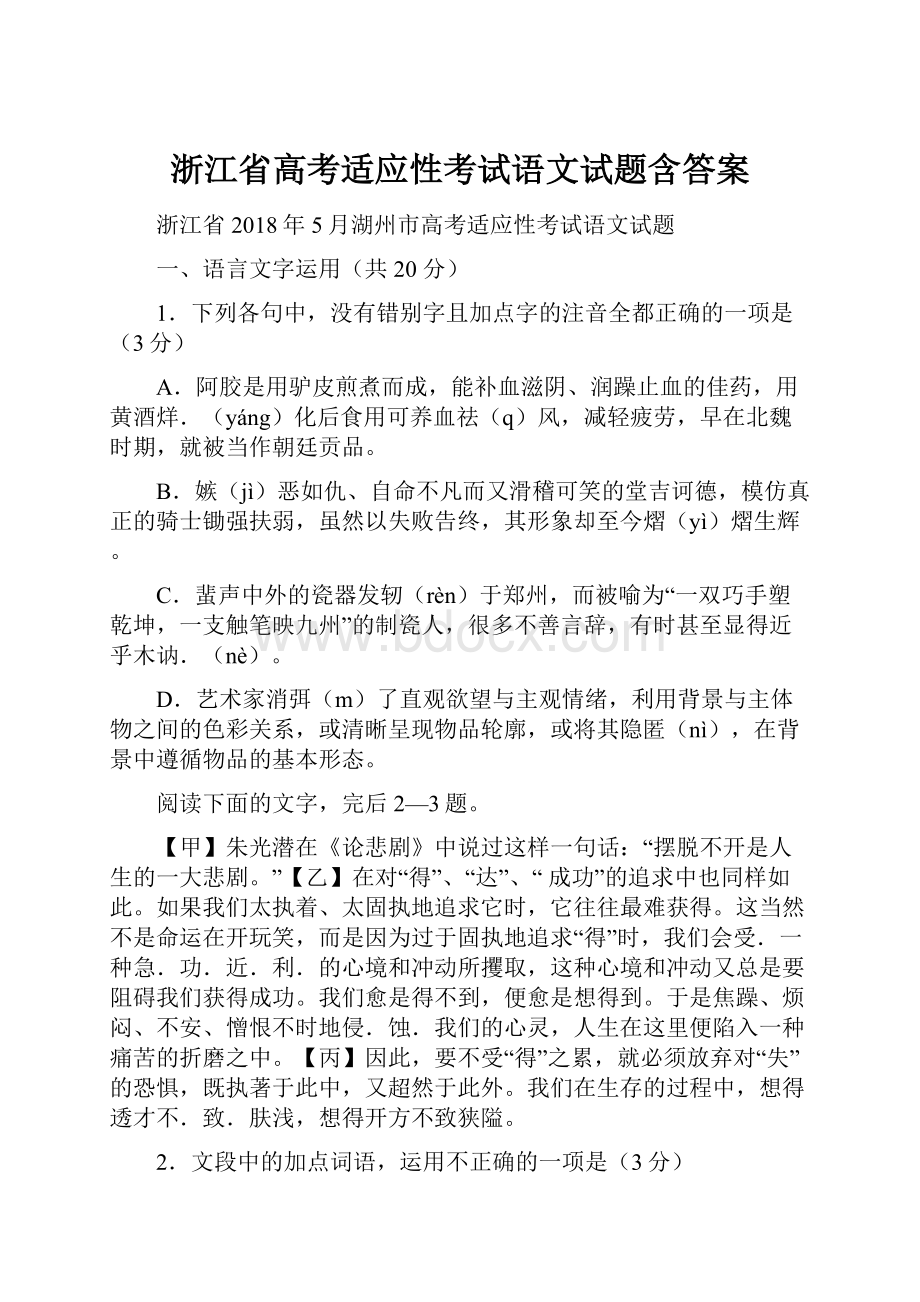

浙江省高考适应性考试语文试题含答案

浙江省2018年5月湖州市高考适应性考试语文试题

一、语言文字运用(共20分)

1.下列各句中,没有错别字且加点字的注音全都正确的一项是(3分)

A.阿胶是用驴皮煎煮而成,能补血滋阴、润躁止血的佳药,用黄酒烊.(yáng)化后食用可养血祛(q)风,减轻疲劳,早在北魏时期,就被当作朝廷贡品。

B.嫉(jì)恶如仇、自命不凡而又滑稽可笑的堂吉诃德,模仿真正的骑士锄强扶弱,虽然以失败告终,其形象却至今熠(yì)熠生辉。

C.蜚声中外的瓷器发轫(rèn)于郑州,而被喻为“一双巧手塑乾坤,一支触笔映九州”的制瓷人,很多不善言辞,有时甚至显得近乎木讷.(nè)。

D.艺术家消弭(m)了直观欲望与主观情绪,利用背景与主体物之间的色彩关系,或清晰呈现物品轮廓,或将其隐匿(nì),在背景中遵循物品的基本形态。

阅读下面的文字,完后2—3题。

【甲】朱光潜在《论悲剧》中说过这样一句话:

“摆脱不开是人生的一大悲剧。

”【乙】在对“得”、“达”、“成功”的追求中也同样如此。

如果我们太执着、太固执地追求它时,它往往最难获得。

这当然不是命运在开玩笑,而是因为过于固执地追求“得”时,我们会受.一种急.功.近.利.的心境和冲动所攫取,这种心境和冲动又总是要阻碍我们获得成功。

我们愈是得不到,便愈是想得到。

于是焦躁、烦闷、不安、憎恨不时地侵.蚀.我们的心灵,人生在这里便陷入一种痛苦的折磨之中。

【丙】因此,要不受“得”之累,就必须放弃对“失”的恐惧,既执著于此中,又超然于此外。

我们在生存的过程中,想得透才不.致.肤浅,想得开方不致狭隘。

2.文段中的加点词语,运用不正确的一项是(3分)

A.受B.急功近利C.侵蚀D.不致

3.文段中画横线的甲、乙、丙句,标点使用有误的一项是(2分)

A.甲B.乙C.丙

4.下列各句中,没有语病的一项是(3分)

A.镶嵌着云石围板的紫檀木罗汉床,体现了古人以朴为雅的审美原则,彰显了古人追求的“清雅”品位、古文人推崇的生活景致和精神向往。

B.2018年平昌冬奥会花样滑冰男单自由滑比赛结束,卫冕冠军羽生结弦获得金牌,成为自1952年以来,首位连续蝉联冬奥会男单冠军的选手。

C.教育培训机构往往以高强度培训、大量做题、提前教育、全民奥数等模式,培训学生的应试能力和考试技巧,从而提高考试成绩,以此获得家长的认可。

D.在中国人的餐饮中,远不是一个“吃”字能够概括的,它包含了独具中国特色的文化内涵和异常丰厚的人文情怀。

5.下面是记者采访法国某喜剧导演的部分内容,请根据该导演的回答,补写出记者的提问内容。

(4分)

记者:

(1)_________________(不超过20字)

导演:

我的想法一直以来都是一样的,就是要娱乐观众,让他们度过一段美好的时光,让他们

走出影院时能有个好心情。

记者:

(2)__________________(不超过40字)

导演:

我完全同意这个观点,我也不是每次都能做到。

这很神奇,因为总是有意外。

我发现有时一个“一般般”的笑点效果特别好,而有些我认为“非常搞笑”的笑点,观众却反响平平。

所以,我完全同意中国导演所说的,观众能否对笑点产生共鸣,是个神秘的未知。

6.下面是冬季奥运会的会徽,请根据构图要素说明其寓意。

(5分)

二、现代文阅读(共30分,其中选择题每小题3分)

(一)阅读下面的文字,完成7—9题。

(10分)

“反智论”是译自英文的anti-intellectualism,也可以译做“反智识主义”。

“反智论”并非一种学说、一套理论,而是一种态度;这种态度在文化的各方面都有痕迹可寻,并不限于政治的领域。

中国虽然没有“反智论”这个名词,但“反智”的现象则一直是存在的。

因为这个现象可以说普遍地存在于一切文化之中,中国自然不是例外。

研究这一现象的学者都感到不易给“反智论”下一个清晰的定义,不过一般地说,“反智论”可以分为两个互相关涉的部分:

一是对于“智性”本身的憎恨和怀疑,认为“智性”及由“智性”而来的知识学问对人生皆有害而无益。

抱着这种态度的人我们可以叫他做“反智性论者”。

但是在西方,“反智性论者”和“反理性论者”一方面颇相牵缠,而另一方面又有分别。

神学史和哲学史上颇不乏反理性之士,此在西方即所谓徒恃理性不足以认识“上帝”或“真理”。

所以一般地说,反理性论者只是对“理性”的使用际限有所保留,并非完全抛弃“理性”。

“智性”在通常的用法中则含义较“理性”为广,并可以包括“理性”;反理性论者之不必然为反智性论者,其道理是显而易见的。

至于这两者之间容易牵混不分,则是因为反智论者往往援引反理性者的思想学说以自重。

例如尼采、柏格森、詹姆士诸人的反理性论,便常成为政治和社会上反智运动的思想武器。

“反智论”的另一方面则是对代表“智性”的知识分子表现一种轻鄙以至敌视。

凡是采取这种态度的人,我们称他们作“反知识分子”。

必须指出,“反知识分子”和“反智性论者”之间的区别主要只存在于概念上,而在实践中这两者则有时难以分辨。

我们之所以提出这一区别,是因为社会上一般“反知识分子”常常以知识分子为攻击的对象,而不必然要直接触及“智性”的本身,虽则对知识分子的攻击多少也含蕴着对“智性”的否定。

在下面的讨论中,我们将尽量用“反智论者”一词来兼指“反智性论者”和“反知识分子”两者,非十分必要时不再进一步加以区别,以免引起理解上的混乱。

中国政治上的反智传统是一个非常复杂的历史现象,我在本篇中只能从政治思想史的角度提出一些初步的看法,详论且俟将来。

首先必须说明,本文虽以讨论反智论为主旨,但我并不认为中国的政治传统是以反智为其最主要的特色。

相反地,至少从表面上看,中国的传统政治,在和其他文化相形之下,还可以说是比较尊重智性的。

自汉武帝以来,尤其是隋、唐科举制度建立之后,政治上用人遵守一定的知识标准。

明、清以八股文取士最受现代人攻击。

然而撇开考试的内容不谈,根据学者统计,明初百余年间进士之来自平民家庭(即三代无功名)者高达百分之六十。

这样一种长时期吸收知识分子的政治传统在世界文化史上是独一无二的。

(选自余英时《反智论与中国政治传统:

论儒、道、法三家政治思想的分野与汇流》,有删节)

7.下列对文中“反智论”相关信息的表达,最恰当的一项是(3分)

A.“反智论”也可以翻译为“反智识主义”。

如果要对其下一个明确的定义,研究“反智”现象的学者都觉得是比较困难的。

B.“反智论”这种理论并不只在政治领域才出现,它存在于文化领域的各个方面,如果仔细分析,总能找到一些存在的痕迹。

C.隋唐科举制度建立之后,各王朝都在以一定的知识标准选拔人才,这种长期选拔使用知识分子治国的政治传统是独一无二的。

D.“反智论”的现象普遍地存在于一切文化之中,在中国,虽然没有“反智论”这个名词,但这类现象依旧存在于文化之中。

8.下列说法符合原文意思的一项是(3分)

A.神学和哲学史上的反理性论者部分地认可“理性”,所以他们认为要完美地认识“上帝”或“真理”,只依靠理性是不够的。

B.因为从表面上看,中国的传统政治还是可以说很尊重智性的,所以作者不认为反智是中国政治传统的最主要特色。

C.“反知识分子”常以知识分子为批评对象,他们在批评中也直接触及了对“智性”的否定,因此,他们也怀有“反智论”的态度。

D.反智论者常常引用反理性者如尼采、柏格森等人的思想学说来抬高自己学说的地位,因此人们难以分清反理性论者和反智性论者。

9.根据文意,“反智论”一般可以分为几个部分?

请简要概括。

(4分)

(二)阅读下面的文字,完成10—13题。

(20分)

雨水

李万华

昨夜梦得一坡油菜花开,竟是“一气初盈,万花齐发,青畴白壤,悉变黄金”。

在梦中,我以为大地的模样就是这样:

金黄,暗藏柔韧的劲道。

但是梦中有人说:

风吹雨打,花落叶下。

我在今天的某个时刻想起梦中油菜,便有些恍惚。

我分明看见那是一坡一坡的花在梢上驰骋,但我相信别人所言的零落成泥。

便是现在,我依旧对自己说:

花的尸骨如同花开。

这之前的某一日,我在老屋檐下闲坐。

这是乡下,阳光没有杂质,尚未长出新叶的梨树在院子中央,枝杈如同龟甲兽骨上的笔画。

它旁边,一棵沙枣树歪着身子,旧年的妃色果子小如豆粒,果皮上布满黑点。

想一想,如果每一种果子都如此闹脾气,不肯掉落,年长日久,果树会成为什么。

一只猫咪跑过去,爬上大板夯筑的土墙,又从墙头跃到树枝上,停驻。

看上去,它的这一行为没有任何意义。

墙头露出远山一角,清冷的风从屋外榆树的枝子上滑下,近处耍社火的锣鼓节奏铿锵。

也有一两声鸦啼,仿佛冬季还未离去。

我们喝咸茶,偶尔说话。

脑中无舟楫的片刻散漫,清波亮出光斑。

其间记忆自在身边游走,觉察时它们已经遥远,并不与我发生多少关联。

而在沉默时刻,我总能看见时间踮着脚,小毛贼一样扛着些破烂玩意儿走过。

一扭头,我甚至看见多年后我们自身的白骨,在阳光里静坐。

它们洁净、温润,泛着光泽,它们完好无损,姿态娴雅,仿佛正在轻颦浅笑。

现在想起,那一天仿佛来自一个遥远过去,又仿佛取自未来。

眼下转瞬即逝,未来遥不可及,过去是什么,一棵沙枣树,抑或只是一场回忆?

然而回忆未必可靠。

电影《去年在马里昂巴德》中,一场或许并不存在的相遇被男主人公回忆得历历在目,仿佛它刚刚发生,彼此的气息还没在花园的雕塑下散去,不过被另一个人忘记。

如果遗忘表明过去并不存在,那么回忆,是否果真能杜撰出一个过去。

这一日夜间,我听见窗外檐漏,滴答滴答,屋顶积雪正在消融。

我有多久不曾见得冰雪融化的样子?

旧日那些冰凌挂在屋檐,雪水晶莹,春风沿着河道走过的情景,我并未生疏。

一些情景日日重复,回想起来却如同空设,一些情景一旦露面,便被魔术长久定格。

小时候接触物事存有局限,不能一一看尽,然而相待之心细腻专注。

成年后,时刻穿行,其间柳暗花明,抑或山重水复,我们却已习惯顺水流逝。

其实我并不知这是哪一日的积雪,我从乡下老屋回到小镇,它们已经存在,在楼层背阴的角落,树根,砖瓦的缝隙。

它们在那里沉积,并且渐渐瓷实,它们的表面因此变成薄薄冰层,反射光芒,仿佛一些特立独行的人,“过言不再,流言不极;不断其威,不习其谋”,并不依附。

《礼记》说:

“始雨水,桃始华。

”这节候的物征,本以中原为主。

在青藏高原,这一切都将姗姗来迟。

【注】作者系青海人,在散文集《西风消息》中,她以“立春”“惊蛰”等节气为题写了一系列散文,此为《雨水》篇,有删改。

10.请分析第段在全文的作用。

(3分)

11.赏析文中画线的句子。

(5分)

(1)尚未长出新叶的梨树在院子中央,枝杈如同龟甲兽骨上的笔画。

(2分)

(2)而在沉默时刻,我总能看见时间踮着脚,小毛贼一样扛着些破烂玩意儿走过。

(3分)

12.作者擅长运用富有内涵或情感的典型物象,请从文中选取三个物象并结合相关文本,分析其蕴含的内涵或情感。

(6分)

13.有人评价李万华的文章“体现了对人的生命历程的反观和思索”。

本文表达了哪些“反观和思索”?

请结合文本简要分析。

(6分)

三、古代诗文阅读(共40分)

(一)阅读下面的文言文,完成14—18题。

(20分)

涉务

颜之推

士君子之处世,贵能有益于物耳,不徒高谈虚论,左琴右书,以费人君禄位也。

国之.用材,大较不过六事:

一则朝廷之臣,取其鉴达治体,经纶博雅;二则文史之臣,取其著述宪章,不忘前古;三则军旅之臣,取其断决有谋,强干习事;四则藩屏之臣,取其明练风俗,清白爱民;五则使命之臣,取其识变从宜,不辱君命;六则兴造之臣,取其程功节费,开略有术;此则皆勤学守行者所能办也。

人性有长短,岂责.具美于六涂哉?

但当皆晓指趣,能守一职,便无愧耳。

吾见世中文学之士,品藻古今,若指诸掌,及有试用,多无所堪.。

居承平之世,不知有丧乱之祸;处庙堂之下,不知有战陈之急;保俸禄之资,不知有耕稼之苦;肆.吏民之上,不知有劳役之勤:

故难可以应世经务也。

晋朝南渡,优借士族,故江南冠带,有才干者,擢为令仆已下,尚书郎、中书舍人已上,典掌机要。

其余文义之士,多迂诞浮华,不涉世务,纤微过失,又惜行捶楚,所.以.处于清高,盖护其短也。

至于台阁今史,主书监帅,诸王签省,并晓习吏用,济办时须,纵有小人之态皆可鞭杖肃督故多见委使盖用其长也人每不自量举世怨梁武帝父子爱小人而疏士大夫此亦眼不能见其睫耳。

梁世士大夫,皆尚褒衣博带,大冠高履,出则车舆,入则扶持,郊郭之内,无乘马者。

周弘正为宣城王所爱,给一果下马,常服御之,举朝以为放达。

至乃尚书郎乘马,则纠劾之。

及侯景之乱,肤脆骨柔,不堪行步,体羸气弱,不耐寒暑,坐死仓猝者.,往往而然。

建康令王复,性既儒雅,未尝乘骑,见马嘶喷陆梁。

莫不震慑,乃.谓人曰:

“正是虎,何故名为马乎?

”其风俗至此。

古人欲知稼穑之艰难,斯盖贵谷务本之道也。

夫食为民天,民非食不生矣。

三日不粒,父子不能相存。

耕种之,茠鉏之,刈获之,载积之,打拂之,簸扬之,凡几涉手,而入仓廪,安可轻农事而贵末业哉?

江南朝士,因晋中兴,南渡江,卒为羁旅,至今八九世,未有力田,悉资俸禄而食耳。

假令有者,皆信.僮仆为之,未尝目观起一垄土,耕一株苗;不知几月当下,几月当收,安识世间余务乎?

故治官则不了,营家则不办,皆优闲之过也。

14.对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是(3分)

A.岂责具美于六涂哉 责:

责备

B.及有试用,多无所堪 堪:

胜任

C.肆吏民之上 肆:

放纵

D.皆信僮仆为之 信:

任凭

15.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是(3分)

A.国之用材 鸡豚狗彘之畜,无失其时

B.所以处于清高 师者,所以传道受业解惑也

C.坐死仓猝者 求人可使报秦者,未得。

D.莫不震慑,乃谓人曰 今其智乃反不能及

16.下列对原文的赏析,不正确的一项是(3分)

A.文章先从正面详列国家所需的六种人才作务实的典范,再从反面历举各种“文学之士”的种种空谈表现,揭示出空谈的弊病和危害,反衬务实的重要性。

B.晋朝南渡之初,士族尚受优待;但其后对士族的监管日趋严厉,官员稍有小人之貌,就严厉惩戒,社会风气得以好转,出现城里城外无人骑马的场景。

C.作者强调务实的根本是重视农事,只有了解农事的艰辛,才能做好其他事务。

结尾再次指出过于优闲的生活是空谈的根源,揭示时弊及其危害。

D.本文运用语言既讲究句式整齐,或对偶,或排比,又间用长短参差的散体句,使得文章既有形式之美、气势之强,又自然流畅,气韵生动。

17.用“/”给文中画波浪线的部分断句。

(3分)

纵有小人之态皆可鞭杖肃督故多见委使盖用其长也人每不自量举世怨梁武帝父子爱小人而疏士大夫此亦眼不能见其睫耳。

18.把文中画线的句子译成现代汉语。

(8分)

(1)六则兴造之臣,取其程功节费,开略有术。

(4分)

____________________________________________________________________

(2)凡几涉手,而入仓廪,安可轻农事而贵末业哉?

(4分)

______________________________________________________________________

(二)阅读下面两首诗,完成19-20题。

(8分)

旅次寄湖南张郎中

戎昱

寒江近户漫流声,竹影临窗乱月明。

归梦不知湖水阔,夜来还到洛阳城。

春梦

岑参

洞房昨夜春风起,遥忆美人湘江水。

枕上片时春梦中,行尽江南数千里。

〔注〕次:

途中止宿的处所。

漫:

放纵。

美人:

古诗文中多以指自己所怀念向往的人。

既可指男人也可指女人,既可指容色美丽的人也可指品德美好的人。

19.这两首诗都选择了这一核心意象营造诗境。

(2分)

20.分析这两首诗前两句抒情方式的差异。

(6分)

(三)阅读下面的材料,完成21—22题。

(6分)

(1)季氏富于周公,而求也为之聚敛而附益之。

子曰:

“非吾徒也。

小子鸣鼓而攻之可也。

”(《论语•先进》)

(2)子谓公冶长:

“可妻也。

虽在缧绁之中,非其罪也。

”以其子妻之。

(《论语•公冶长》)

【注】妻:

嫁给,给某人做妻子。

缧绁:

捆绑犯人用的绳索,指牢狱。

子:

这里指女儿。

21.上述材料体现了孔子为人处世的___________的态度。

(1分)

22.根据上述材料,简要分析孔子是如何察识学生的。

(5分)

(四)古诗文默写。

(6分)

23.补写出下列名篇名句的空缺部分。

(只选3小题)

(1)刑罚不中,。

故君子名之必可言也,。

(《论语》)

(2),人亦念其家。

,用之如泥沙?

(《阿房宫赋》)

(3),。

低眉信手续续弹,说尽心中无限事。

(《琵琶行》)

(4)、千里烟波,。

(《雨霖铃》)

(5)覆杯水于坳堂之上,则芥为之舟;,。

(《逍遥游》)

四、作文(60分)

24.阅读下面文字,根据要求作文。

(60分)

去年12月以来,“佛系青年”词条刷遍朋友圈,火遍网络。

其实,这个词条跟佛教没有直接关系,它是指在社会中存在的一部分秉持“不争不抢,不求输赢,怎么都行,看淡一切”生活哲学的青年。

如约车,司机到门口也行,自己多走两步也行;饿了,有啥吃啥,凑合就行;干活,说我好也行,说不好也行……

“佛系青年”的生活哲学,在网络上引起了较大的争议,支持者众多,反对者也不少。

针对“佛系青年”的生活哲学,你有怎样的思考?

请写一篇文章,阐述你的看法。

【注意】立意自定。

题目自拟。

不得少于800字。

不得抄袭、套作。

2018年5月高三语文适应性测

高三语文参考答案

选择题(26分,第3题2分,其余每题3分)

题号123478141516

答案DABCADADB

1.D(A润燥止血;B嫉jí;C誉为)

2.A(“受”与句中的“所”不能搭配,应改为“为……所”)

3.B(标有引号的并列成分之间通常不用顿号。

)

4.C(A“彰显”与“生活景致”“精神向往”搭配不当;B“连续蝉联”赘余;D成分残缺,少主语)

5.(3分)

(1)导演先生,您拍摄喜剧的初衷是什么?

(1分)

(2)一些中国导演常说,逗观众发笑是最难的,请问您是否认同这个观点?

(2分)

(意思对即可)

评分细则:

答出“初衷”“想法”“目的”“意图”等,1分。

答出“中国导演”,1分;陈述性观点,1分。

6.(5分)

示例:

“BEIJING”“2022”突出了本次冬奥会的时间和地点;(1分)汉字“冬”运用中国书法的艺术形态,展现了厚重的文化底蕴;(1分)“冬”字的上半部分展现滑雪运动员的造型,下半部分表现运动员的英姿;(1分)整个会徽既表现了奥林匹克精神,又展现了中国为办好北京冬奥会做出的不懈努力和美好追求。

(2分)

7.A

【解析】(B中“这种理论”错误,文章开头就说““反智论”并非一种学说、一套理论”C中的表达与题干“反智论”无关。

D中偷换概念,“反智论”在原文中应为“反智”。

)

8.D

【解析】A.因果倒置;B.原文“比较尊重智性”是在“在和其他文化相形之下”的条件下成立,所以转述为“很尊重智性”是不正确的。

C.原文“不必然要直接触及智性的本身”,所以说直接触及了对智性的否定不正确。

10

9.(4分)【答案示例】“反智论”一般可以分为互相关涉的两个部分。

一是憎恨和怀疑“智性”本身,认为“智性”及由“智性”而来的知识学问对人生皆有害。

(2分)另一方面是轻鄙以至敌视代表“智性”的知识分子。

(2分)

【解析】原文开头,作者称“反智论”是一种态度。

在第一段中作者还明确地说“不过一般地说,‘反智论’可以分为两个互相关涉的部分”。

抓住语意和关键词,“一是”后是第一部分,第二段开头“另一方面”后则是第二部分。

10.(3分)

内容上,点明文章所写的时节及其特点:

一夜花开,雨打花落;以梦境开篇,吸引读者阅读的兴趣;引出下文对雨水节气诸种节候物征的深度思考。

(每点1分,共3分,意思对即可)

11.(5分)

(1)比喻,把未发芽的梨树枝比作“龟甲兽骨上的笔画”,生动形象地写出了树枝光秃秃的样子,表现其简约拙扑的美感以及乡下生活的简单澄澈。

(2分)

(2)拟人,写时间“踮着脚”,赋其以人的动作,生动形象地写出了人沉默时对时间流逝的感受。

比喻,把“时间”比作“小毛贼”、“记忆”比作“破烂玩意儿”,写出了时间偷偷溜走的情态。

(写出两点3分,只写出比喻1分,只写出拟人2分)

12.(6分)

油菜花:

写油菜花怒放而后在一夜风雨后零落成泥依旧美艳如开放,表达对其自我牺牲精神的高度赞扬,表现对生命的价值和意义的深度思考:

生命并未消逝,而是新生命的开始;

沙枣果:

去年的果子且其貌不扬,却倔强地生存在枝头,表现顽强的生命力;

白骨:

多年后,人的生命终将消逝,但白骨却以优雅的姿态留存,表现对生死淡定、超然的态度;

积雪:

有厚实的积淀,冰清玉洁,保持自我高洁的志向与品行,有自己的处世态度,特立独行,不随波逐流。

(每写出一个物象并能结合文本分析2分,写出3个即可)

13.(6分)

对生命价值的探求以及对死亡的超脱;

乡下闲坐,感悟时光流逝,难以把握,未来和过去都让人迷茫;

幼时与成年后对人对事的不同态度,幼时用心对待和思考所接触的有限人与事,成年后能接触更多人事,却习以为常,表现童真失去的遗憾;

人不应随大流,而应当坚持自我认知,特立独行。

(答出3点即可,每点2分,共6分)

14.A(要求)

15.D竟(A项:

取独/的;B项:

表原因/用来……的;C项:

……的人(的情况)/定语后置的标志)

16.B(江南士族所受的待遇,并无前后变化,郊郭之内无人骑马也并非社会风气好转的表现。

)

17.(3分)纵有小人之态皆可鞭杖肃督故多见委使盖用其长也人每不自量举世怨梁武帝父子爱小人而疏士大夫此亦眼不能见其睫耳。

(每对一处0.5分)

18.(8分)

(1)六是主管土木建筑的官员,用他能估量工程的效率和进度,节约经费开支,谋划有方。

(4分,句意正确1分,关键词“取”“功”“方”各1分)

(2)(粮食)总共要经过几道工序,而后才能放存粮仓,怎么可以轻视农业而重视商业呢?

(4分,句意正确1分,关键词“凡”“安”“末”各1分)

19.(2分)【答案】梦。

20.(6分)【答案示例】

戎诗以景烘托怀人之情(或“借景抒情”),(1分)极写江畔寒气逼人,江水恣意流淌,声声入耳,竹影临窗、乱月穿户,(1分)以环境的寒冷、纷乱烘托羁旅之人心境的纷乱,自然引出羁旅之人梦中怀人的诗行。

(1分)

岑诗侧重即事抒情,(1分)写季节的更换引起感情的波动。

“美人”“湘江”,用典抒情,(1分)不点明所思之人为何人,所处之地为何地,使诗歌意境朦胧,情感含蓄蕴藉。

(1分)(意思对即可酌情给分)

21.(1分)爱憎分明(是非分明、扬善嫉恶)意思相近即可。

22.(5分)

着重审察品德,如公冶长虽被囚却素有美德。

不能只察看身份贵贱(遭遇荣辱、处境穷达),如公冶长虽是囚犯,但仍有值得赞赏之处(有才能)。

细察言行、动机,如冉求为季氏加税敛财,不合德政,不明是非善恶。

“观过,斯知仁矣”(了解一个人的“过错”,就可知他是否具有仁德了),因为“过错”有真假、大小和主客观原因之分,如公冶长虽被囚,却可能是被人冤枉。

全面辩证地考察,如冉求虽然是贤弟子(列于“孔门十哲”),但也有犯错的时候。

评分标准:

共5分。

答出1点得2分,2点得4分,3点得5分。

若没有结合材料,则酌情扣分。

23.(6分)

(1)则民无所错手足言之必可行也

(2)秦爱纷奢奈何取之尽锱铢

(3)弦弦掩抑声声思,似诉平生不得意(4)念去去暮霭沉沉楚天阔

(5)置杯焉则胶水浅而舟大也

(6分,每处1分。

有错别字、漏字、添字,该处不得分。

五题全做,按前三题计分)

24.(60分)

按高考作文评分标准,分五等评分。

一等:

51